コロナ禍において必須となったマスク着用と手指消毒や手洗いにより,皮膚障害は増えている.マスクでは,蒸れ・摩擦・素材による刺激やアレルギー反応で,湿疹やニキビが生じる.手指消毒ではアルコールよる脱脂,手洗いでは石鹸による刺激やアレルギー反応が生じ,乾燥や湿疹となる.また,防護服や手袋,フェイスシールドなどにも気を配らなければならない.皮膚障害が生じて感染リスクが高まらないよう,正しいマスク着用と正しい手指消毒・手洗いは,私たち皮膚科医が啓発していく必要がある.

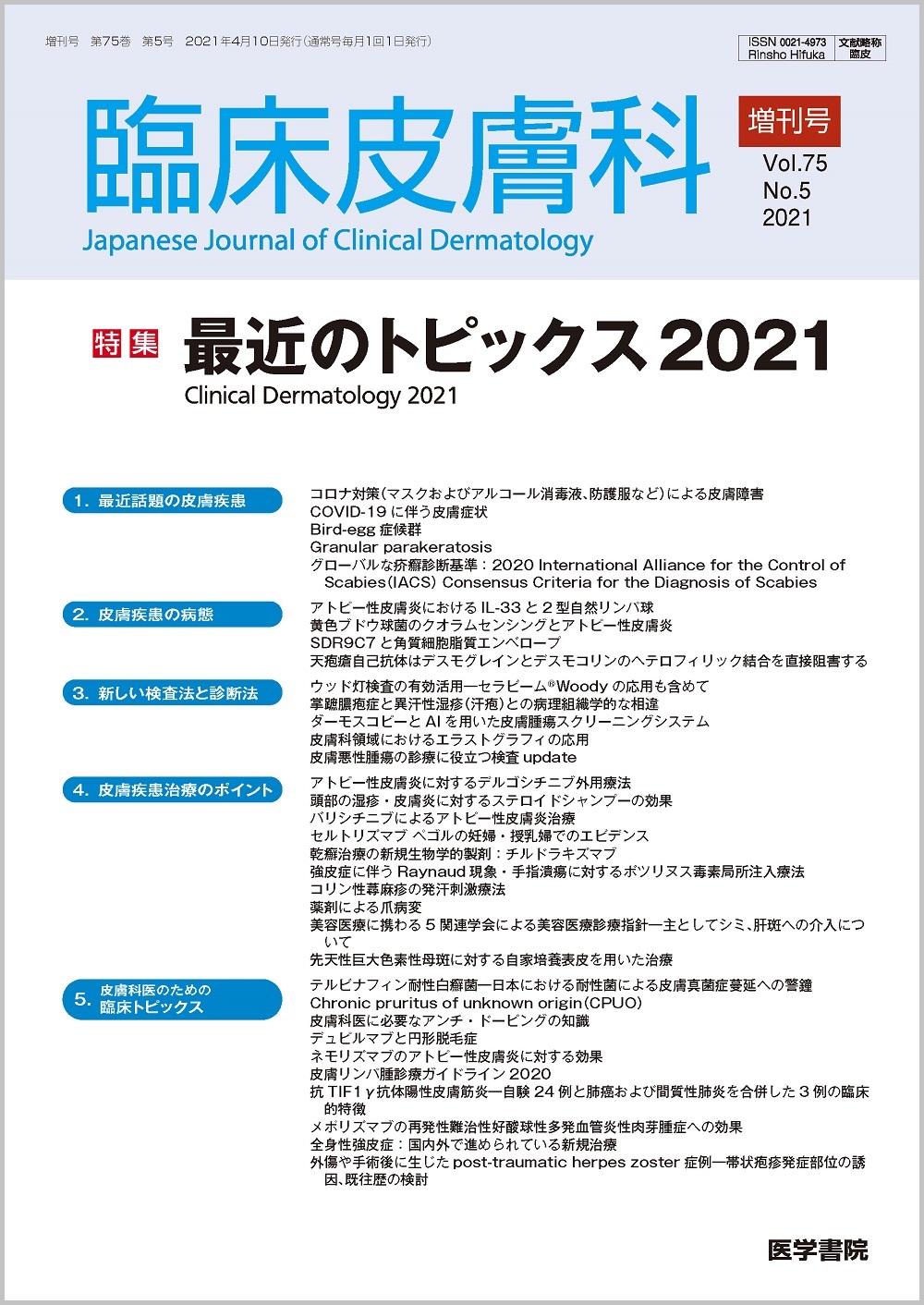

雑誌目次

臨床皮膚科75巻5号

2021年04月発行

雑誌目次

増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021

1.最近話題の皮膚疾患

COVID-19に伴う皮膚症状

著者: 坂井田高志

ページ範囲:P.18 - P.22

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者においてさまざまな皮疹の形成が報告されている.現在までにわかっているものとして,①凍瘡様皮疹,②蕁麻疹様皮疹,③紅斑丘疹性病変,④水疱性病変,⑤網状皮斑・壊死性病変,⑥薬疹の報告がされている.本稿ではCOVID-19に伴う皮膚症状を大きく血管障害によるもの,炎症によるもの,薬疹によるものに分ける.血管障害による皮疹は,SARS-CoV-2のACE2を介した血管内皮障害とIL-6等の高度な炎症性サイトカインにより血栓が形成され,出現すると考えられる.炎症による皮疹は,表皮のACE2から侵入したSARS-CoV-2による直接的な表皮の障害とCOVID-19に引き起こされる免疫学的反応の異常の関与が考えられる.また,COVID-19の重症例では必然的に使用薬剤が多くなることから,薬疹の発生にも注意する必要がある.薬疹は,COVID-19がもたらす皮膚症状との鑑別が困難になることが多い.

Bird-egg症候群

著者: 米澤栄里 , 加藤敦子

ページ範囲:P.23 - P.27

Bird-egg症候群は鳥の羽毛や糞を吸入することで感作され,鶏肉や卵黄にて即時型の食物アレルギー症状を起こすクラス2食物アレルギーの1つとされる.海外での報告が中心で,本邦ではGal d5陽性の確定診断された症例報告は自験例含め3例あるのみである.鶏卵アレルギーは一般的に乳幼児期に性差なく発症し,学童期までに耐性を獲得することがほとんどであるが,bird-egg症候群では成人女性に発症することが多い.本邦では,まだ認知度は低く,単なる成人発症の卵アレルギーとして見落とされている症例も多く存在すると推察され,bird-egg症候群の概念を多くの医師が共有していくことが大変重要だと考える.

Granular parakeratosis

著者: 藤井瑞恵 , 山本明美

ページ範囲:P.28 - P.35

Granular parakeratosis(GP)とは稀な角化異常症であり,病理学的に好塩基性顆粒を混じるcompact hyperkeratosisを認めるのが最大の特徴である.臨床的に腋窩や鼠径部などに紅色から褐色の角化性丘疹を形成し,次第に癒合し局面を形成する.以前より塩化アルミニウムを主成分とする制汗剤によるGPの報告を多数認めるが,その発症機序は不明な点が多い.今回われわれは塩化アルミニウムをマウスに塗布したところ,GPに類似した臨床所見および病理所見を呈した.よって,塩化アルミニウム塗布マウスをGPモデルマウスとしてさらに詳細な検討を実施した.その結果塩化アルミニウム塗布により角化細胞のアポトーシスが誘導され,角化細胞での角化停止が生じ,その結果顆粒層でのプロフィラグリンのプロセッシング障害を認め,結果的にGPに特徴的な角層での特徴的な好塩基性顆粒残存が生じると考えられた.

グローバルな疥癬診断基準:2020 International Alliance for the Control of Scabies(IACS) Consensus Criteria for the Diagnosis of Scabies

著者: 吉住順子

ページ範囲:P.37 - P.42

疥癬はヒゼンダニ

2.皮膚疾患の病態

アトピー性皮膚炎におけるIL-33と2型自然リンパ球

著者: 今井康友

ページ範囲:P.44 - P.47

アトピー性皮膚炎は,2型炎症による慢性の瘙痒性湿疹を伴う疾患である.インターロイキン33は2型炎症を惹起するサイトカインであって,アトピー性皮膚炎患者の表皮ケラチノサイトで過剰発現している.われわれはケラチン14をプロモーターとして表皮特異的にインターロイキン33を過剰発現する遺伝子改変マウスを作成したところ,アトピー性皮膚炎が自然発症した.さらに,インターロイキン33によって誘導されるインターロイキン4が,2型自然リンパ球の増殖・活性化に必要なことも判明している.2型自然リンパ球はマウスモデルだけでなく,実際のアトピー性皮膚炎患者の皮膚病変部でも増加しており,種々のアレルギー疾患の治療標的として注目されている.また,IL-4やIL-33といったサイトカインを標的とする生物学的製剤が開発されている.

黄色ブドウ球菌のクオラムセンシングとアトピー性皮膚炎

著者: 松岡悠美

ページ範囲:P.48 - P.50

アトピー性皮膚炎の90%以上の患者皮疹部では,病原性偏(片)利共生菌である

SDR9C7と角質細胞脂質エンベロープ

著者: 武市拓也

ページ範囲:P.51 - P.55

角質細胞脂質エンベロープ(corneocyte lipid envelope:CLE)がしっかりと機能することで,蛋白質と脂質という異質な成分をつなぎ,強固な皮膚バリアを維持することができる.CLE形成に関わる分子をコードする遺伝子の変異により,皮膚バリア機能異常の代表的な疾患である先天性魚鱗癬が引き起こされる.CLEは結合型セラミドを主成分とするが,そのセラミドがCLEを形成する際に周辺帯蛋白質と結合するメカニズムは,これまで不明であった.われわれは,先天性魚鱗癬の原因遺伝子の1つの

天疱瘡自己抗体はデスモグレインとデスモコリンのヘテロフィリック結合を直接阻害する

著者: 石井健

ページ範囲:P.56 - P.60

天疱瘡はデスモゾームに局在するカドヘリン型細胞接着因子のデスモグレイン(Dsg)1および3に対するIgG型の自己抗体によって生じる自己免疫性水疱性疾患である.水疱形成機序は未解決で,抗体が細胞内シグナルを介さずに自己抗体がDsg分子の接着面に結合することによる直接阻害により水疱形成に至るという説,もう1つは,細胞内シグナルの活性化を介し間接的に水疱形成を誘導されるとの説が提唱されている.今回,組換えDsg,デスモコリン(Dsc)を固相化したビーズ凝集法を開発し,デスモゾーム接着においてDsgとDsc間のヘテロフィリックな結合が,Dsg同士,Dsc同士よりも強固な接着活性を持つことを確認した.また,天疱瘡自己抗体は,DsgとDsc間の接着を細胞内シグナルを介さず直接阻害することを示した.臨床応用として,ビーズ凝集法は病的活性を持つ自己抗体を検出することができるため患者の病勢を評価する検査になりうる可能性がある.

3.新しい検査法と診断法

ウッド灯検査の有効活用—セラビーム®Woodyの応用も含めて

著者: 田邉洋

ページ範囲:P.63 - P.68

ウッド灯検査は,365nm近傍がピークのUVAを中心とする光線を病変や検体に照射し,そこから発生する蛍光を視認する検査法である.100年以上前に発明されたが,今も有用な検査法である.ウッド灯検査の有用性は,蛍光により病変と正常部位とが明確なコントラストがつき視診の補完に有用な場合と,検体から発生する特異的な蛍光物質の局在を明確にできる場合とがあり,それらを区別して理解すべきである.ウッド灯検査が診断的に有用な皮膚疾患は,実臨床では紅色陰癬と

掌蹠膿疱症と異汗性湿疹(汗疱)との病理組織学的な相違

著者: 黒木香奈

ページ範囲:P.70 - P.74

掌蹠膿疱症(palmoplantar pustulosis, pustulosis palmaris et plantaris:PPP)と異汗性湿疹(汗疱,dishydrotic eczema, pompholyx)は,ともに掌蹠に生じる慢性難治性皮膚疾患であり,しばしば臨床的に鑑別困難な症例に遭遇する.そのため,これまでにさまざまな鑑別方法が議論されてきたが,近年両疾患の病理組織を詳細に観察し,「水疱周囲に海綿状態を伴うかどうか」「水疱・膿疱の辺縁上端部に微小膿瘍を伴うかどうか」という点に着目することが鑑別に有用であることがわかった.PPPと異汗性湿疹は,どちらも日常診療において比較的よく遭遇する疾患である.どちらも長い経過で軽快増悪を繰り返すことが多く,非典型例では臨床的に鑑別が困難である場合がある.その場合には,積極的に皮膚生検を行うことも診断に有用である.

ダーモスコピーとAIを用いた皮膚腫瘍スクリーニングシステム

著者: 古賀弘志

ページ範囲:P.75 - P.78

皮膚科領域でも,世界中で皮膚病変のダーモスコピー画像を用いた診断支援ソフトウェアの開発が進められている.ソフトウェアは皮膚癌を疑う皮膚病変のダーモスコピー画像を基に医師に対して診断補助となる情報を提示し,その情報を参考に医師が診療方針を決定する.海外ではすでにダーモスコピー画像を用いた有料AI診断補助サービスが実用化されており,日本の皮膚科医も使用可能になっている.日本でAI-CADを開発する際には,研究開発,薬事規制,保険償還の各ハードルが存在する.論文発表を目的とした学術研究とは異なり,医療機器開発にはこれらのハードルがあるため,早期から製造販売担当企業に加えてPMDAおよび厚生労働省の担当部署との綿密な打ち合わせが不可欠である.

皮膚科領域におけるエラストグラフィの応用

著者: 田中隆光

ページ範囲:P.79 - P.85

超音波検査は,非侵襲的で,簡便,ほかの画像検査に比べて安価であり,皮膚科領域でもその重要性が認識されてきている.さらに,超音波を用いて組織の弾性(硬さ)を非侵襲的・客観的に評価するための新しい画像診断の手法として発展してきたエラストグラフィの報告も皮膚科領域で散見される.本稿では,エラストグラフィの原理や種類について説明し,strain imagingとshear wave imagingの違いについて解説する.また,皮膚科領域において悪性腫瘍の厚さやシルエット,リンパ節の評価,さらに良性腫瘍での質的診断などエラストグラフィの応用について供覧する.表在領域でのエラストグラフィの改良は必要であるが,精度の向上とともにセンチネルリンパ節生検などの侵襲的な検査の回避や炎症疾患への応用に貢献していくことを期待したい.

皮膚悪性腫瘍の診療に役立つ検査update

著者: 佐藤さゆり , 加藤潤史 , 宇原久

ページ範囲:P.86 - P.89

免疫チェックポイント阻害薬の登場により皮膚悪性腫瘍の治療は大きく変化している.治療薬選択のための検査としては,

4.皮膚疾患治療のポイント

アトピー性皮膚炎に対するデルゴシチニブ外用療法

著者: 佐伯秀久

ページ範囲:P.92 - P.95

細胞内シグナル伝達系であるJanus kinase(JAK)経路はアトピー性皮膚炎の病態に深く関与している.2020年1月にJAK阻害外用薬であるデルゴシチニブ(コレクチム®)軟膏がアトピー性皮膚炎に対して承認され,6月より発売された.適用となるのは16歳以上のアトピー性皮膚炎患者であり,皮膚感染症部位を避けて,または予め適切な抗菌薬,抗ウイルス薬,抗真菌薬による治療を行ってから使用する.1日2回適量を患部に塗布し,1回の塗布量は5gまで(1日10gまで)とする.デルゴシチニブ軟膏0.5%の効果はステロイド外用薬のIII群やタクロリムス軟膏0.1%に近い.ステロイドには皮膚萎縮,毛細血管拡張などの副作用があるが,デルゴシチニブにはみられない.皮膚刺激感はデルゴシチニブではタクロリムスに比べて少ない.デルゴシチニブはステロイド,タクロリムスに次ぐ第3の抗炎症外用薬として期待される.

頭部の湿疹・皮膚炎に対するステロイドシャンプーの効果

著者: 五十嵐敦之

ページ範囲:P.96 - P.101

頭部の湿疹・皮膚炎群に対する治療はステロイド外用薬が有用であり,有毛部であることからローション剤が好んで用いられる.ランクはミディアムクラスからストロンゲストクラスまでさまざまのものがあるが,有効性からついつい強いランクのステロイドが使われがちである.しかし一方で皮膚萎縮,毛細血管拡張などの局所性副作用の懸念もあり,長期の使用では特に注意が必要である.クロベタゾールプロピオン酸エステルシャンプー(コムクロ®シャンプー0.05%)はストロンゲストのステロイドを含有する適度な粘性を有するシャンプー様外用液剤であり,頭部の患部に塗布した後,約15分後に水または湯などで泡立てて洗い流すという短時間接触療法(short contact therapy)で局所性副作用を軽減することができる.頭部の尋常性乾癬に加えて2021年脂漏性皮膚炎,アトピー性皮膚炎等の頭部の湿疹・皮膚炎群に対し効能が拡大されたが,有効性と安全性から有力な治療選択肢の1つとなろう.

バリシチニブによるアトピー性皮膚炎治療

著者: 常深祐一郎

ページ範囲:P.102 - P.105

中等症から重症のアトピー性皮膚炎(AD)患者を対象としたバリシチニブの第III相臨床試験であるBREEZE-AD7試験の結果について概説する.BREEZE-AD7試験は,バリシチニブとステロイド外用薬との併用試験であり,実臨床で想定される使用方法に近い試験デザインである.16週までの二重盲検期間において,バリシチニブ2mg投与群,4mg投与群,プラセボ群のアームが設定され,AD患者におけるバリシチニブの有効性,安全性が評価された.結果は,バリシチニブはAD症状全般を投与開始早期から改善し,16週にわたりその改善を維持した.また,AD患者における忍容性が確認された.以上よりバリシチニブは,中等症から重症のADに対する有用な治療選択肢となることが期待される.

セルトリズマブ ペゴルの妊婦・授乳婦でのエビデンス

著者: 鎌田昌洋

ページ範囲:P.106 - P.109

乾癬は鱗屑を伴い浸潤の触れる紅斑を呈する慢性皮膚疾患だが,関節炎や膿疱を伴うこともあり,妊娠中や授乳中においても生物学的製剤を必要とする症例もみられる.その際,妊婦・授乳婦への安全性だけでなく,生物学的製剤の胎児や授乳を受けている児への影響,特に安全性が懸念される.母体から児へのIgGの経胎盤移行は胎児性Fc受容体を介し行われるが,TNF-α阻害薬であるセルトリズマブ ペゴルはFc領域を欠くため,他のTNF-α抗体製剤とは異なり胎児性Fc受容体に結合できず,結果として胎児性Fc受容体を介した胎盤移行性が低い.また,乳汁移行性も非常に低いことが報告されている.外用療法でコントロール不良な重症乾癬皮疹や乾癬性関節炎,膿疱症乾癬をもつ妊娠可能年齢の女性,妊婦や授乳婦において,セルトリズマブ ペゴルは第一選択となりうる薬剤である.

乾癬治療の新規生物学的製剤:チルドラキズマブ

著者: 今福信一

ページ範囲:P.111 - P.114

チルドラキズマブ(tildrakizumab,商品名イルミア®,サンファーマ株式会社)は本邦では10番目に乾癬の保険適用を取得した生物学的製剤である.本剤はIL-23p19分子に対するヒト化モノクローナルIgG1抗体で,同分子を標的とした抗体としては本邦では3番目の製剤となる.適用病名は既存治療で効果不十分な尋常性乾癬となっており,関節症性乾癬(乾癬性関節炎),膿疱性乾癬,乾癬性紅皮症の適用がない点に注意が必要である.承認用量は100mgで剤形はシリンジ製剤,投与方法は皮下注射で,投与間隔は初回投与後4週間で2回目,以後12週間隔の投与となる.国際共同第3相試験の結果では承認用量の100mgで主要評価項目である12週でのPASI75が63.8%(プラセボ5.8%),PASI90が34.6%(プラセボ2.6%),PASI100が13.9%(プラセボ1.3%),PGA0,1達成率が60.8%(プラセボ7.1%)であった.副作用はこのクラスで未知のものはみられておらず,使いやすい12週間隔投与の薬剤として乾癬治療に有用と考えられる.

強皮症に伴うRaynaud現象・手指潰瘍に対するボツリヌス毒素局所注入療法

著者: 茂木精一郎

ページ範囲:P.115 - P.119

全身性強皮症の末梢循環障害に対しては,さまざまな血管拡張作用を有する薬剤による治療が行われているが難治な症例も多い.近年,A型ボツリヌス毒素の局所注入によってRaynaud現象や指尖部皮膚潰瘍が著明に改善したという症例が海外から数多く報告されている.われわれは,日本人においても強皮症のRaynaud現象・手指潰瘍に対するA型およびB型ボツリヌス毒素局注療法の有効性・安全性について,ランダム化二重盲検試験を含めたさまざまな臨床試験を行った.その結果,1回の局注で約4か月間にわたる有効性が得られ,問題となる副作用もみられなかった.しかし,ボツリヌス毒素局所注入療法は,強皮症のRaynaud現象や手指潰瘍に対しては保険適用がないため,今後の適用拡大が切望される.

コリン性蕁麻疹の発汗刺激療法

著者: 箕輪智幸

ページ範囲:P.120 - P.124

コリン性蕁麻疹は,膨疹を誘発させないために発汗刺激を避けることが必要とされる.一方で,定期的な発汗刺激がコリン性蕁麻疹の症状をむしろ軽減させうることが経験的に知られている.しかしながら,発汗刺激の有効性を支持するものは少数の症例報告しかなくエビデンスに乏しいのが現状である.われわれは,コリン性蕁麻疹患者への治療として,運動や入浴などによる定期的な発汗刺激を治療の一環として取り入れてきた.過去6年間のコリン性蕁麻疹27例について,発汗刺激療法の有効性に関して後方視的に解析を行ったところ,発汗刺激療法を行った群が,行っていない群と比べ良好な結果を示すことを明らかにした.現在,コリン性蕁麻疹には複数の病型が知られているが,病型ごとに発汗刺激療法の是非,適切な負荷強度や頻度などについてより詳細に検討していく必要がある.

薬剤による爪病変

著者: 岡田悦子

ページ範囲:P.125 - P.129

爪は患者自身や他者からも視覚的に変化が捉えやすく,日常動作で重要な働きをする.爪の形態や色調,性質の変化をきたす薬剤は多く存在し,原因薬剤が長期または反復して投与される場合には患者にとって不安や苦痛が大きくなる.変形や疼痛が重度の場合は日常活動の制限や原疾患の治療継続の妨げになることもあり,皮膚科医は的確に診断し適切な対処を指導することが求められる.爪甲に変化をきたす原因は,投与された薬剤の薬理作用による変化が多くを占めるが,発症機序が明らかでないものもある.また,薬剤による爪甲変化の多くは可逆性であり,薬剤の投与終了に伴って正常爪が新生するまでの経過について理解すると,患者指導に役立つ.薬剤による爪の変化を爪の解剖生理を基に理解し,その経過と対処,患者指導法を考える.

美容医療に携わる5関連学会による美容医療診療指針—主としてシミ,肝斑への介入について

著者: 山田秀和

ページ範囲:P.130 - P.134

日本美容外科学会JSAS,日本美容皮膚科学会,さらにそれぞれの基盤学会である日本形成外科学会,日本皮膚科学会,さらに美容クリニック中心の日本美容外科学会JSAPSの5学会が合同して,日本の美容医療の合併症の実態調査と診療指針の作成が行われた.シミ,シワ,タルミ,乳房増大,について治療指針が初めて示された.13のクリニカルクエスチョンを選び,推奨度が示された.推奨度からは,シミ(日光黒子)のレーザー・光治療,顔のシワ治療へのヒアルロン酸製剤注入,顔面の表情ジワへのボツリヌス菌毒素製剤使用,乳房増大術に脂肪注入の4つで推奨度は1で,非吸収性フィラー製剤の注入は,顔のシワ治療も乳房増大の場合も注入が勧められないとなっている.一方,推奨度が高くないものも多い.これは,美容医療は老化関連疾患の治療を目標としているため,治療効果の判定基準となるべき老化のステイジング(分類)がまだ十分なされていないことから,治験のエンドポイント設定が不十分なためエビデンスの作成が十分でないことが挙げられる.

先天性巨大色素性母斑に対する自家培養表皮を用いた治療

著者: 西山幸佑 , 坂本翔一 , 国本佳代 , 山本有紀 , 神人正寿

ページ範囲:P.135 - P.139

自家培養表皮「ジェイス®」は,患者自身の皮膚組織から分離した表皮細胞を培養し,製造した表皮細胞シートである.ジェイス®は,2007年の広範囲重症熱傷に対する製造販売承認取得後,2016年に先天性巨大色素性母斑に対して保険適用となった.巨大色素性母斑の切除後皮膚欠損創に自家培養表皮を用いた治療例の報告は少ない.今回われわれはその有用性を母斑切除時に筋膜上の結合組織を残存させるか否かで比較検討した.その結果,創部収縮率に明らかな差を認めた.また,本症例では結合組織を残存させても黒色斑の残存や再発は認めなかった.先天性巨大色素性母斑は悪性黒色腫の発生母地となる可能性があるため,早期に母斑を除去することが望ましい.また,患者・家族にとって整容的問題も大きい.年齢・手術部位など症例に応じたより良い治療法の検討と長期結果の検証が求められる.

5.皮膚科医のための臨床トピックス

テルビナフィン耐性白癬菌—日本における耐性菌による皮膚真菌症蔓延への警鐘

著者: 加倉井真樹 , 出光俊郎

ページ範囲:P.142 - P.144

テルビナフィン耐性皮膚糸状菌がインドで報告された後,日本にも持ち込まれ,耐性菌による在日インド人の体部白癬がみられるようになった.一方,日本の足白癬や爪白癬からもテルビナフィン耐性菌が検出されている.今後,日本でもテルビナフィン耐性皮膚糸状菌が蔓延する可能性がある.インドでは抗真菌外用薬とステロイド外用薬の混合薬が市販されており,不必要なステロイド外用薬を併用していることが,テルビナフィン耐性菌が誘導された要因として考えられている.テルビナフィン内服薬は白癬菌に対して最小発育阻止濃度も低く,爪白癬や頭部白癬,広範囲体部白癬の第一選択薬の1つとなっているが,今後,テルビナフィン耐性菌による白癬が増加する可能性があり,治療薬を選択する上で注意が必要である.

Chronic pruritus of unknown origin(CPUO)

著者: 石氏陽三

ページ範囲:P.145 - P.147

Chronic pruritus of unknown origin(CPUO)とは,慢性的な瘙痒の原因となる皮膚病や内臓疾患などの病変がないにもかかわらずに,瘙痒を生じる疾患である.従来から本邦では慢性的なかゆみが生じ,その原因となる皮膚疾患が存在しないものは皮膚瘙痒症と定義されている.これには原因が特定できない特発性,加齢に伴うもの,全身性疾患に伴う症候性,妊娠性,薬剤性,心因性によるものなど多くの原因が含まれた包括的な疾患概念である.そのため,厳密にはCPUOと皮膚瘙痒症は同義ではない.CPUOの診断には,かゆみの原因となる皮膚疾患やその他の基礎疾患の除外が必要である.病因は不明であるが,皮膚では軽度の炎症(2型免疫偏移)が生じていると考えられている.治療は,抗ヒスタミン薬の効果は乏しく,JAK阻害剤が有効であることが報告されている.本稿では,CPUOの特徴について概説する.

皮膚科医に必要なアンチ・ドーピングの知識

著者: 西川武志 , 岡田拓朗 , 小笠博義 , 松尾史朗

ページ範囲:P.148 - P.150

われわれ皮膚科医も,日常診療でアスリートを診察しなければならないときに遭遇する.そのような場合には,アスリートがドーピング違反にならないように治療(処方も含む)を考える必要がある.例えば,漢方薬で頻繁に処方されている葛根湯にドーピング禁止物質が含まれる.また,皮膚へのステロイドの外用使用は違反ではないが,同様の薬でも,痔核の治療のために,直腸内に投与することは競技会(時)において禁止されている.他にも点滴など静脈内投与は,たとえ補液であっても禁止方法に当たる場合がある.禁止物質および禁止方法については,都道府県薬剤師会やスポーツファーマシストから情報を入手することができる.また,薬については,禁止表国際基準に対応した検索サイトで調べることが可能である.

デュピルマブと円形脱毛症

著者: 原田和俊

ページ範囲:P.151 - P.153

デュピルマブはTh2反応の中心となるIL-4,IL-13シグナルを抑制することでアトピー性皮膚炎における臨床症状を著明に改善させる生物学的製剤である.最近,デュピルマブの投与により,アトピー性皮膚炎に合併した円形脱毛症が改善した症例が報告されている.円形脱毛症はTh1サイトカインであるIL-15が病態形成に中心的な役割を演ずると考えられてきた.この仮説を支持するように,デュピルマブ投与によってTh1反応が優位となり,円形脱毛症が発症したという症例の報告がされている.しかし,その一方,デュピルマブ投与により臨床症状が改善する円形脱毛症の存在が明らかとなり,Th2反応が病態の形成に重要な役割を担う円形脱毛症の存在が示唆された.

ネモリズマブのアトピー性皮膚炎に対する効果

著者: 入江浩之 , 中嶋千紗 , 椛島健治

ページ範囲:P.155 - P.157

インターロイキン(IL)-31はTヘルパー2細胞(Th2細胞)などにより分泌され,かゆみや皮膚バリア機能に直接的に関与すると考えられている.アトピー性皮膚炎(atopic dermatitis:AD)では病変皮膚でIL-31の発現上昇が認められ,皮膚炎の重症度(SCORAD:SCORing Atopic Dermatitis)と血清中のIL-31濃度が正の相関を示す.IL-31はIL-4,IL-13,thymic stromal lymphopoietinといったTh2サイトカインとともに,ADの病態形成に深く関与することが知られている.今回,抗IL-31受容体抗体であるネモリズマブが国内第3相試験によりADのかゆみや皮膚炎を改善させることが明らかとなった.既存の方法では改善できなかった症例に対する新規治療として,今後のネモリズマブの臨床適応が大いに期待される.

皮膚リンパ腫診療ガイドライン2020

著者: 大塚幹夫

ページ範囲:P.158 - P.160

2020年に皮膚リンパ腫診療ガイドラインが改訂された.最も頻度が高い病型である菌状息肉症・セザリー症候群に関しては,日常臨床で治療選択に苦慮することが多い局所療法抵抗性の早期菌状息肉症や進行期菌状息肉症に対する全身療法の選択を取り上げた.早期菌状息肉症の全身療法としてはインターフェロン-γやベキサロテンが候補になるが,それぞれ投与方法や有害事象が異なるため,患者の状態に応じた選択が望ましい.進行期菌状息肉症に対して,従来はエトポシドなどの単剤化学療法が選択されることが多かったが,長期の奏効が期待できないため,まずはインターフェロン-γやベキサロテンなどが考慮される.また,ブレンツキシマブ ベドチンはCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫に対して承認されたことから,他の治療に抵抗性の進行期菌状息肉症では治療の選択に入ってくる.

抗TIF1γ抗体陽性皮膚筋炎—自験24例と肺癌および間質性肺炎を合併した3例の臨床的特徴

著者: 植田郁子 , 穴田礼子

ページ範囲:P.162 - P.164

抗TIF1γ抗体陽性皮膚筋炎24例(男性10例,女性14例)の臨床像について検討した.平均年齢は57歳で,悪性腫瘍は24例中12例(50%)に認め,男性は10例中8例(80%),女性は14例中4例(29%)と男性に多く合併した.間質性肺炎は24例中6例(25%)であった.合併した悪性腫瘍としては,間質性肺炎を伴う男性例では肺癌の頻度が高く,間質性肺炎のない男性例では胃癌とびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫が多かった.女性では間質性肺炎の合併のない4例に悪性腫瘍の合併がみられ,卵巣癌の頻度が高かった.肺癌および間質性肺炎を合併した3例の筋酵素の上昇の程度は軽度〜中等度で,肺癌の組織型は腺癌,小細胞癌,扁平上皮癌とそれぞれ異なっていた.

メポリズマブの再発性難治性好酸球性多発血管炎性肉芽腫症への効果

著者: 川上民裕

ページ範囲:P.165 - P.168

メポリズマブは,IL-5に対するヒト化モノクローナル抗体である.好酸球表面に発現するIL-5受容体へのIL-5結合を阻止する.小児気管支喘息に続いて2018年,好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis:EGPA)への適応疾患拡大が承認された.その基盤となった臨床研究が,無作為化,二重盲検,プラセボ対照,並行群間,多施設共同の国際ランダム化比較試験のMIRRA試験である.メポリズマブ群(300mg/4週)とプラセボ群を,既存の治療であるプレドニゾロン(PSL)に追加併用(add-on試験・上乗せ試験)し,効果の相違を比較した試験の詳細を解説した.寛解定義1がBVAS=0かつPSL4.0mg/日以下,寛解の定義2がBVAS=0かつPSL7.5mg/日以下,とされ,その両方ともメポリズマブ群が有効であった.この試験から既存治療に抵抗性のEGPAの寛解導入治療において,メポリズマブ追加投与の効果が証明された.最新のガイドラインはこの効果を記載した.

全身性強皮症:国内外で進められている新規治療

著者: 小寺雅也

ページ範囲:P.169 - P.171

全身性強皮症(systemic sclerosis:SSc)は,線維化,血管障害,免疫異常から病態が形成され,皮膚をはじめとする全身の諸臓器が侵される疾患である.その他の膠原病に比較し,ステロイド薬の反応性,有用性が乏しいこともあり,予後不良例も多い.SScの病態および分子生物学的機序の解明の進歩により,それぞれの臓器別にターゲットを絞った治療の開発が進んでいる.今回は,SScの皮膚硬化,Raynaud症状,間質性肺疾患に関して,低分子化合物から生物学的製剤,骨髄移植など現在国内外で進められている新規治療開発の一端を紹介する.

外傷や手術後に生じたpost-traumatic herpes zoster症例—帯状疱疹発症部位の誘因,既往歴の検討

著者: 星山寧子 , 調裕次

ページ範囲:P.172 - P.175

症例1:90歳台,女性.右上眼瞼裂創に対して縫合1週間後,右V1領域帯状疱疹発症.症例2:70歳台,女性.サンバイザーによる外傷後,右V1領域発症.症例3:60歳台,女性.左胸部,腰部打撲後,左Th6領域発症.症例4:80歳台女性.左乳癌手術10か月後,左C8領域発症.当院における過去5年間の全帯状疱疹患者199例中22例にpost-traumatic herpes zosterと考えられる症例を認め,その中で8例に手術歴,13例に外傷歴があり,1例に発症部位と同一領域の内臓病変を認めた.今回われわれは外傷や手術後に生じたpost-traumatic herpes zoster症例を経験し,帯状疱疹発症領域における誘因および既往歴について詳細な検討を行い報告する.

Derm.2021

コロナ禍に思うこと—国際学会や海外留学について

著者: 中村元樹

ページ範囲:P.35 - P.35

新型コロナウイルス感染症は我々の生活に大きな変化をもたらしたが,私が専門とする皮膚癌については,普段どおりの治療を提供することこそ大学病院の責務であるとの思いのもと,なんとか手術件数を減らすことなくここまで来ている.しかし避けられない変化の1つに,学会,講演会のweb化がある.家や病院に居ながらに著名な先生の講演を聞くことができるのはとても便利ではあるが,現地に赴けず,他大学の先生たちとの交流がないのは寂しい限りである.国際学会に至っては,今後数年は現地での学会参加は絶望的であろう.私が今取り組んでいるMerkel細胞癌の研究は,世界的にも専門家が少ないこともあり,学会での出会いの機会は貴重であった.交流だけでなく,異国の地ならではの文化,食べ物,ショッピングなどは,日々の大きなモチベーションになっていたのだが,それらはすべてコロナに取り上げられてしまった.出張ですら難しいのに,いわんや海外留学をや.ありがたいことに私自身は,数年前にドイツへの留学を経験させていただいた.2年間の異国の地での生活は大変刺激的であり,忙しい臨床,せわしない日常から離れ,研究に没頭すると同時にじっくりと人生を考えることのできた素晴らしい経験だったのだが,それらを私が指導している若い先生たちにも味わってもらえるようになるには,一体どれくらい待てばよいのだろう.一日も早い収束を願うばかりである.

コロナ禍での人とのつながり

著者: 倉田麻衣子

ページ範囲:P.47 - P.47

私の外来診療のモットーは,とにかく笑顔で元気に患者さんに接することである.生物学的製剤が幅広く使用されるようになり,皮膚疾患の治療は大きく変わりつつあるが,まだ多くの皮膚疾患は慢性に経過し,内服や外用療法の継続が必要である.受診後少しでも元気になって帰ってもらえれば,治療のモチベーションも上がるのではという期待もある.コロナ禍で不安を抱えながら受診する患者さんも多いが,「受診するのは心配だったけど先生の声を聞いて元気をもらった.今日来て本当に良かった」と言って帰っていく患者さん達から,漠然とした不安の中で外来を行っている私も元気をもらい,コロナ禍での診療のモチベーションにつながっている.ソーシャルディスタンスの徹底から,医局で交わす他愛のない会話はもちろんのこと,カンファレンスや講演会などで多くの先生方と顔を合わす機会がほとんどなくなる中,コロナ前と変わらない患者さんとの何気ない会話のぬくもりや安心感はかけがえのないものだと改めて感じている.

コロナ禍にて

著者: 有馬豪

ページ範囲:P.55 - P.55

「ウォー」現在の私の叫びである.藤田医科大学は2020年2月にクルーズ船「ダイアモンドプリンセス号」のCOVID-19に罹患した乗客を受け入れた藤田医科大学岡崎医療センターを分院に持つ本院である.昨年10月末,ICUに入院中のコロナ患者の皮疹について診察依頼があった.ICUではゾーニングがしっかりされており,ガウン,マスク,手袋,検体の取り扱いなどしっかりとマニュアル化されていた.個人的にはコロナは風邪だとしか思っていないが,感染者の診察依頼には緊張感が走った.やっぱり怖いよー.これが,一緒に診察に当たった後輩医師との共通認識であった.現場で診療に当たっている医療従事者の感覚としては感染者をゼロにするという理想論はもともと破綻しており,死者を減らす方向に転換すべきである.ところが,理想論にしがみつき,感染者を減らすために医療崩壊の危機を喧伝し,国民を恐れさせなければいけないとでも思っているのではないか.少数の厳しい現場で苦労している医療従事者が,外に向かって大きな声で言えないのが現状である.本当に必要なことに目を向けてほしいが,現に見えるのは,ウイルスより醜い人間のエゴイズムである.今回のコロナ禍は地球によるエゴのかたまりである人類に対する戒めではないだろうか.最後に無力な私は「ウォー」と叫んでいるだけだった.

目指すもの

著者: 松山かなこ

ページ範囲:P.90 - P.90

私は入局して早い時期に出産し,当時は育休や時短などの道はなく産後2か月でフル復帰一択の時代でしたので皮膚科医のキャリアは,母親業のキャリアとほぼ一緒.仕事も子育ても何が何だかわからないまま,周りの多くの人々に迷惑をかけ,たくさん助けてもらって生活してきましたがこの春,ついに義務教育修了を迎えました.あっという間に大きくなったなと感慨深いですが,一方で自分を顧みますと,皮膚科の勉強をおろそかにし過ぎてきてしまったなと焦る気持ちです.北島康雄 前教授が実践しておられた,「皮疹をしっかり観察し,正確に把握することで,病理組織像がどうなっているかを思い描く.そしてそこから病態を推察し,診断,治療へつながる」診療を目標に,勉強しなおしていきたいと思います.医師として賃金を得て仕事を行う以上,医師としての責任は果たすべきであり,子供がいることを振りかざして権利ばかりを主張せず,ある程度は厳しい仕事もせねばならないと思ってやってきましたが,自分の中で折り合いをつけることも,医局などの組織の中で公平性を保つことも,各所バランスをとるのは難しいです.コロナ渦で,よりいっそうバランスがとりにくくなっていますが,堅実に,たおやかでへこたれず進みたいです.

オーダーメイド医療

著者: 小川陽一

ページ範囲:P.90 - P.90

ここ数年,bench to bedsideの勢いが加速してきていると感じる.われわれにとって身近なものとして2014年に承認された根治切除不能悪性黒色腫に対するBRAF V600変異検出コンパニオン診断薬が挙げられる.文科省は現在,オーダーメイド医療実現化プロジェクトを進めている.これは,約20万人のDNAや血清などをバイオバンクに集めて,SNP(single nucleotide polymorphism)と疾患,薬剤の効果や副作用などの関係を究明するプロジェクトであり,将来的には個人のSNPを調べることで疾患感受性や予後推測,治療薬剤選択がなされるようになると思われる.慶應義塾大学皮膚科出身で現在,National Institutes of Health(NIH)にてラボを運営している永尾先生は,各種治療抵抗性の致死的薬剤過敏症症候群患者の皮膚と末梢血細胞をsingle cell-RNA seqを用いて解析し,T細胞におけるJAK経路が異常活性化していることを突き止め,JAK阻害薬を投与することで患者を救命している(Nat Med 26:236, 2020).この仕事は新規テクニックを用いて患者の異常を同定し,治療・救命に至ったというepoch-makingな仕事であり,近い将来のオーダーメイド医療を体現している.一方で,single cell-RNA seqのような新規システムを自施設で保有できるラボは限られるため,今後ビッグラボと地方のスモールラボでの研究格差に拍車がかかるのではないかと懸念される.

患者との会話

著者: 高橋勇人

ページ範囲:P.109 - P.109

検査結果に頼らず,目の前にある発疹を見て的確な臨床診断を付けることは皮膚科診療の醍醐味の1つだ.私が担当している,慶應義塾大学病院皮膚科のアレルギー・薬疹外来はこれと正反対で,受診する患者がタイムリーに発疹を持つことはほとんどない.原因のはっきりしないアナフィラキシーや蕁麻疹,原因が特定されていない薬疹や退院後の重症薬疹をマネージしている.多くは,近隣のクリニックからの紹介や院内発生例のコンサルテーションである.この外来を担当してわかることは,多岐にわたる原因はさておき,患者が困っているという事実である.結局,発疹といえば,時折スマホの写真を見せていただく程度だ.その代わり,外来で患者の話をじっくり聞く.皮膚科としては稀な診察光景だが,アレルギー診療では,問診は最も重要なステップであるため,患者さんとの会話はおろそかにはできない.検査せずに,原因や使用可能薬剤の特定が会話のみからでも可能である.例えば,種々の検査をしても,原因不明に蕁麻疹や腹痛が繰り返す患者であれば,ますます問診の重要性が高まる.調子が悪化する具体的な個々の状況を知ることができるだけでなく,その状況の中に必ずヒントがあるからだ.多くの医師が多忙な日常診療で忙殺される日々を送る中で,時間をとって問診ができる環境があること自体が幸運と思う.問題解決の糸口となる患者さんとの会話は,結果的に得られるかもしれない症状の軽快とは別に,患者の心の支えになる医療の一端だと信じる.

インキュベーターの中と外から

著者: 井川哲子

ページ範囲:P.114 - P.114

サンディエゴから旭川に戻ってもう2年近くになる.帰国後カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の仲間や現地の友人,恩人達とこれ程再会できないとは予想外だったが,SNSのお陰でお互いの生活の変化を垣間見て,仲間たちがキャリアを重ねる姿に刺激を受けている.私が2年半を過ごしたUCSD皮膚科にある5つのラボには,文字どおり人生をかけてさまざまな国の人々がそれぞれの理由で集っては去っていった.UCSDという大きなインキュベーターの中でサイエンスを共通の目標にひと回り近く年下の仲間達と切磋琢磨しながら自分自身のキャリアを改めて見つめ直すのは得難い時間だった.

皮膚科学の教科書

著者: 辻学

ページ範囲:P.119 - P.119

皮膚科学では,多種多様の皮膚病変が,色調,形態,分布,配列,硬さなどの所見に基づいて体系的に分類され,診断が導かれます.私は,この視診と触診という最も基本的な手法によって,一見すれば同じように見えてしまう皮膚病変に対して,的確に診断を行い,それに基づいて治療へ繋がっていく一連のプロセスに非常に魅力を感じ,皮膚科を専門にすることにしました.そして,もう1つ,皮膚科学の勉強に専心する上で非常に感銘を受けたのが,皮膚科学の数々の教科書・専門書の完成度の高さでした.ありとあらゆる皮膚疾患の詳細が,臨床像・病理組織像に基づいて系統学的に整理され,さらにそれぞれに対する治療法について病態生理に沿った解説があり,勉強を進めるにつれて皮膚科学を統制のとれた完美な学問として捉えるようになりました.私は,皮膚科を専門と志す上で,この完成された皮膚科学の教科書・専門書になんとか新たなページを作りたいと思い,臨床と研究を続けていきたいと思っています.

結節性硬化症(TSC)ボードに参加して

著者: 込山悦子

ページ範囲:P.124 - P.124

同じ曜日に外来を担当していることがきっかけで,泌尿器科の医師から患者さんを紹介して頂くこととなった.あちらは多発性囊胞腎,腎血管筋脂肪腫(angiomyolipoma:AML)を専門分野としており,結節性硬化症(tuberous sclerosis complex:TSC)患者の依頼が増えた.

暫くすると,院内でTSCボード結成の話が出た.脳神経外科,呼吸器内科,小児科,放射線科,泌尿器科,基礎の研究者,そこに私も加えて頂いた.月に一回のミーティング.同じ院内で勤務していても“はじめまして”の医師もいる.症例検討で「上衣下巨細胞性星細胞腫(subepedymal giant cell astrocytoma:SEGA)の治療をどう進めるか」と言われても,皮膚科医は議論に参加できず.それでも「皮膚の評価を」と診察の機会を頂くこともあり,メンバーで良かったと感謝する.

特定臨床研究について思うこと

著者: 立石千晴

ページ範囲:P.129 - P.129

臨床研究法が施行され,早くも3年が経とうとしている.当初,研究ができなくなるとささやかれ,今でも研究がしにくくなったという声を耳にする.特定臨床研究の可能性がでてくると,研究をするなと言われていると感じる研究者が多くいる.確かに,違反の内容によっては刑事罰や罰金が科せられるとなると,法に基づく特定臨床研究をすることに不安を覚えてしまうのももっともだ.3年前は,皮膚科のみで勤務していた私が,今では,不思議なご縁で倫理委員会事務局長も兼務している.倫理委員会の立場からさまざまな研究にかかわってみると,臨床研究法に対する考え方が変わってきた.もしかすると,臨床研究法は研究者にとって,とてもありがたいものかもしれない.法に基づく特定臨床研究として施行すると,審査料,保険料,モニタリングなど研究費が必要になる.とても大きなハードルだ.しかし,これらはより質の高い研究につながり,保険については研究者を守る制度でもある.私たちは,臨床医でもある.医師として限られた時間のなかで,より質の高い臨床研究をしようとしたとき,必然的に必要な研究方法に導いてくれるという意味では法のもとでの特定臨床研究は案外悪くないと思いはじめている.研究費に余裕があれば研究支援を依頼すると,さらにミスが減りより確実にデータを取得でき,よりよい研究結果が得られる.そうなると,研究を始めるにあたり研究費の獲得が鍵になるように思えてきた.研究費の公募をさがしてみようと思う.

医学部新設と大学附属病院開設を両方経験して

著者: 森村壮志

ページ範囲:P.139 - P.139

国際医療福祉大学医学部医学科は,特区で38年ぶりに医学科として新設され,私はその立ち上げの医学部職員として約4年前に入職した.令和2年4月には成田空港近くに附属病院である成田病院が開設された.医学部新設と新病院の開設を同時に経験するという,ごく稀な経験をしたので,ここで報告したい.

医学部立ち上げでは一からカリキュラムを作成し,本学の特徴である「国際的な医療人材を育てる」を目標に,2学年では臨床の講義を含めすべて英語で実施している.米国医師免許取得も視野に学生は非常に多く勉強している.特に海外から入学している留学生(20人/1学年計140人)は国を代表しているためか,非常に優秀な人が多い.

やがて消えゆく?帯状疱疹

著者: 江川形平

ページ範囲:P.140 - P.140

皆さんは帯状疱疹が世の中からやがてなくなってしまうかもしれないことにお気づきだろうか.ご存じのとおり,VZVは初感染で水痘を,回帰感染で帯状疱疹を発症する.本邦では1987年から水痘ワクチンが接種可能であったが長らく任意接種であったため接種率は約20%前後に留まっていた.2014年からワクチンの定期接種が開始され,その接種率は96〜100%となっている.すなわち次のようなことが起こっている.①1986年以前の生まれ(今年35歳)以前の人は,ほぼ全員がVZVの野生型を体内に保有しているのに対し,②1986〜2013年生まれの約20%,③2013年以降生まれのほとんどの人はワクチンで用いられる弱毒株(Oka株)を保有していることになる.Oka株は,水痘はもちろんのこと,帯状疱疹も発症できない(ただし,免疫不全患者を中心に症例報告は散見される).したがって,現在は水痘患者の減少により人々のウイルスに対する曝露機会が減り(免疫学的ブースター効果が期待できないことから)帯状疱疹患者は年々増加しているが,これは一過性の現象ということになる.Oka株保有者が大多数を占める50〜70年後には,帯状疱疹の発症はほとんどなくなると考えられるがはたしてどうであろう.ウイルスがこの事態に対し何か対応策を講じてくるのかも,われわれは見守る必要がある.

雑用の中にこそ,宝物が隠れている

著者: 牧野貴充

ページ範囲:P.140 - P.140

大学病院に勤務していると実に多くの雑用がある.診療や研究のほかに,学生教育や関連学会などの事務および実務作業,さらにはセンター試験や医学部進級試験の監督など多岐にわたる.

あるとき,先輩から医学部学生を対象とした基礎研究の体験実習での指導担当を頼まれた.率直に言えば,病棟業務のなか,負担だと感じたが,簡単に行える皮膚組織の免疫染色,血清のELISA法を体験してもらうことにした.事前に全身性強皮症とサイトカインについて調べて,IL-16に着目した.結果は,思いがけず全身性強皮症でIL-16が高発現していることを証明できた.やる気のある学生だったため,論文作成指導まで行い,学生の丁寧な考察と熱意が伝わりRheumatology誌へ掲載された.振り返って考えると,実験の下準備や学生への説明,指導は面倒だと思いながらやっていたが,実験結果を見た後から急に楽しくなって,学生と一緒に論文を書き上げた.今では良い思い出となり,それは小さな宝物だけど,私の業績を代表するものになった.その論文のおかげで,あのカロリンスカ研究所とメイヨークリニックから投稿された論文の査読依頼があり,とても光栄に感じている.

何気ない言葉の持つちから

著者: 田中了

ページ範囲:P.147 - P.147

20年以上前のことである.アレルギーと膠原病に興味を持ち皮膚科に入局した後,市中病院で初期ローテート研修を行っていた.麻酔科の3か月研修中,開腹術後の創部感染からの腹壁壊死,敗血症を伴った20歳台女性の患者さんがICUに入室された.救命には創部開放と腹壁のデブリードマンが必要であることは明白だったが,麻酔科医と外科主治医はそれを行ったあとのことを考え躊躇していた.そこにたまたま通りかかったのが形成外科部長(皮膚科専門医かつ形成外科専門医)である.「(部長)何悩んでんねや?」「(主治医)開けるのはできるけど開けたあとどうするん?で悩んでる.結局開けた後,どうにもならへんねやったら」「でもせんと助けれんねやろ?」「そうやねんけどなあ」「腹は落ち着いたらわしが後で何とでも塞いだる.せなあかんねやったら早よやれや」「…,そうか,なんとかしてくれるか.先生がそう言うてくれるんやったらやるか.」小生に対しての言葉ではなかったにもかかわらず,勝手に小生が皮膚外科医を志した瞬間である.とはいえ部長は言ったこと自体記憶にないであろう.

「教え方」を考える

著者: 岩田浩明

ページ範囲:P.154 - P.154

私はこれまでに留学中も含めて4人の皮膚科教授とそのほかにも多くの先生方に指導を受けてきました.それぞれの先生の指導には個性があり,一言で良し悪しを決めることはできません.これは診療で患者に接する姿勢にも表れると思いますが,同じ疾患を見て説明をするときにもずいぶんと違う印象を受けました.徐々に自分が年齢を重ねるごとに指導する機会が増えてくる中で,日々どのような指導が良いかを考えています.私自身が気を付けていることとして,経験論で語ることをできる限り避ける努力をしています.理由もなく教えられる経験論には,ついつい私自身が素直に受け入れることができなかった故です.

AI時代の皮膚科医

著者: 安藝良一

ページ範囲:P.154 - P.154

アンブロワーズ・パレ(Ambroise Paré, 1510〜1590年)という医師のことをお聞きになったことがあるでしょうか.フランス皇帝の侍医としての優れた業績だけでなく,治療に感謝をする侯爵に対して「私はあなたのめんどうをみただけで,治してくださったのは神様です(我包帯す,神癒し賜う)」の言葉を残した先生です.

彼はいわゆる床屋医者と呼ばれる身分だったため屈辱的な思いをすることも多かったようですが,患者さんに与える苦痛を減らしたいと常に考え,当時は当然のように行われていた煮えた油による焼灼止血の代わりに自作の軟膏や血管結紮による止血を行ったりしています.ほかにもかかと部の難治な丸い潰瘍の治療や包帯交換の頻度など,現代にも通じるところがあるので機会があればぜひ調べてみてください.

不惑の皮膚科診療

著者: 猿田祐輔

ページ範囲:P.168 - P.168

ついに不惑を迎えた.諸先輩方から見るとまだまだひよこもいいところだが,いわゆる中間管理職の世代でもある.『日本資本主義の父』といわれ大河ドラマでも絶賛放送中の渋沢栄一は「四十,五十ははなたれ小僧」と言ったそうであるが,それにしても学生・研修医の時に想像した不惑とはずいぶん違う気もする.ふと周りを見渡してみると自分と同世代の先生方がさまざまな新しい研究に勤しみ,専門外来を立ち上げ,日夜皮膚科診療の進歩のために努力されている.翻って自分はどうだろう? 「ご専門は何ですか?」と聞かれるといつも即答できない.大学院が病理学であったため皮膚病理は好きだ.学位は皮膚リンパ腫についてであった.が,いずれも専門とするにはまだまだ修行が足りない.手術も入局前には外科と迷うほどであったはずなのに,最近は率先して若手に譲る始末.日進月歩で解明される免疫領域の疾患,次々と上市される生物学的製剤,真菌学など興味のある分野はたくさんあるがいかんせん経験が少ない.強いて言えばクセの強い患者さんからのクレーム対応などは自信を持って行えるようになったが,そんな専門外来は聞いたことがない.あれ,これはまずい,不惑なのに専門性がない.このままでは本当にただのはなたれ小僧だ.

虚仮の一念,岩をも通す

著者: 田中暁生

ページ範囲:P.171 - P.171

数ある診療科からなぜ皮膚科を選んだのか?と,後輩や学生から尋ねられることがあります.今となっては,皮膚科学という学問,皮膚科の診療の魅力はこのコラムの字数では書ききれないほど挙げることができますが,学生時代にはその魅力に全く気付いていませんでした.それでも自分の進むべき道を迷っていた大学生のころを思い返してみると,自分が皮膚疾患で困っている患者さんに最も自然に寄り添うことができると感じていたことは,皮膚科を選んだ理由の1つだった気がします.

私がまだ小学校低学年であったころ,近所に症状のひどいアトピー性皮膚炎の男の子がいました.その子は内気な子で,学年も違ったことから話をしたこともありませんでした.ただ,周りの子達と遊んでいる中でいじめられているのをよく見かけていました.私はいじめを仲裁することもできないつまらない男だったのですが,「皮膚がきれいだったらいじめられないんじゃないかな」「○○君を助けてあげたい」と強く思っていたことは,そのいじめられている光景とともに私の記憶に強く刻まれています.病気で困っている人の助けになりたいと思った最初の記憶です.

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.4 - P.5

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.6 - P.7

あとがき フリーアクセス

著者: 多田弥生

ページ範囲:P.176 - P.176

こんなにあっという間に過ぎた1年は経験したことがない.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い,当初は感染拡大予防効果に疑問符がついていたマスク着用にも,すっかり慣れた.勤務先の大学のグラウンドは無料で使用できる駐車場として車通勤を希望する職員に開放された.そこで,通勤電車での密を避けるため久しぶりの車通勤を再開した.車に乗って,歩道を歩いている人を見渡すと,ほとんどの人がマスクを着用している.ほとんどひとけのない歩道を夜に歩くときにもちゃんとマスクをしている.海外でマスク着用義務化に反対する人たちがニュースで報じられるのをみるにつけ,「日本人は本当に真面目だ」と改めて感心する.一方で,感染拡大当初は診察室に入ってくると,荷物を荷物置きに置くと同時にマスクをわざわざ外して,お話をされようとする患者さんもいらっしゃった.理由はさまざまである.患者さんの中にはマスクをしたまま話をすることを失礼だと考え,「マスクをつけたままで失礼しますね」とことわってくださる高齢の患者さんもいらした.おそらくマスクのまま診察を受けることは,帽子を被ったまま診察を受けるような,そんな違和感を感じられたのかと推測する.診察した患者さんのCOVID-19感染があとから判明した場合,そのときの診察状況によっては,自分が濃厚接触者とされ,2週間の出勤停止になりうるため,診察室でマスクを外された患者さんに対しては,基本的にマスクの再装着をお願いする.患者さんはみなさん,協力的である.一方で,一時期から脂漏性湿疹,酒皶,痤瘡,アトピー性皮膚炎などの湿疹が,明らかにマスクによって被覆される皮膚に一致して増悪する患者が増えた.他施設の皮膚科の先生も同様の患者さんを経験されていると聞いた.原因と対策について,本号に大変わかりやすく書かれていて,勉強になる.使えるようになった新規薬剤,ガイドライン改訂もこの1年であった.COVID-19はもちろんだが,疥癬,真菌,黄色ブドウ球菌など,私たちが学ばないといけない皮膚感染症の話題もある.先生方の臨床に役立つ新規のお仕事ももりだくさん.本号を読んでいたら,いい意味であっという間に時間が過ぎた.

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

78巻12号(2024年11月発行)

78巻11号(2024年10月発行)

78巻10号(2024年9月発行)

78巻9号(2024年8月発行)

78巻8号(2024年7月発行)

78巻7号(2024年6月発行)

78巻6号(2024年5月発行)

78巻5号(2024年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024

78巻4号(2024年4月発行)

78巻3号(2024年3月発行)

78巻2号(2024年2月発行)

78巻1号(2024年1月発行)

77巻13号(2023年12月発行)

77巻12号(2023年11月発行)

77巻11号(2023年10月発行)

77巻10号(2023年9月発行)

77巻9号(2023年8月発行)

77巻8号(2023年7月発行)

77巻7号(2023年6月発行)

77巻6号(2023年5月発行)

77巻5号(2023年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023

77巻4号(2023年4月発行)

77巻3号(2023年3月発行)

77巻2号(2023年2月発行)

77巻1号(2023年1月発行)

76巻13号(2022年12月発行)

76巻12号(2022年11月発行)

76巻11号(2022年10月発行)

76巻10号(2022年9月発行)

76巻9号(2022年8月発行)

76巻8号(2022年7月発行)

76巻7号(2022年6月発行)

76巻6号(2022年5月発行)

76巻5号(2022年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022

76巻4号(2022年4月発行)

76巻3号(2022年3月発行)

76巻2号(2022年2月発行)

76巻1号(2022年1月発行)

75巻13号(2021年12月発行)

75巻12号(2021年11月発行)

75巻11号(2021年10月発行)

75巻10号(2021年9月発行)

75巻9号(2021年8月発行)

75巻8号(2021年7月発行)

75巻7号(2021年6月発行)

75巻6号(2021年5月発行)

75巻5号(2021年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021

75巻4号(2021年4月発行)

75巻3号(2021年3月発行)

75巻2号(2021年2月発行)

75巻1号(2021年1月発行)

74巻13号(2020年12月発行)

74巻12号(2020年11月発行)

74巻11号(2020年10月発行)

74巻10号(2020年9月発行)

74巻9号(2020年8月発行)

74巻8号(2020年7月発行)

74巻7号(2020年6月発行)

74巻6号(2020年5月発行)

74巻5号(2020年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2020 Clinical Dermatology 2020

74巻4号(2020年4月発行)

74巻3号(2020年3月発行)

74巻2号(2020年2月発行)

74巻1号(2020年1月発行)

73巻13号(2019年12月発行)

73巻12号(2019年11月発行)

73巻11号(2019年10月発行)

73巻10号(2019年9月発行)

73巻9号(2019年8月発行)

73巻8号(2019年7月発行)

73巻7号(2019年6月発行)

73巻6号(2019年5月発行)

73巻5号(2019年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2019 Clinical Dermatology 2019

73巻4号(2019年4月発行)

73巻3号(2019年3月発行)

73巻2号(2019年2月発行)

73巻1号(2019年1月発行)

72巻13号(2018年12月発行)

72巻12号(2018年11月発行)

72巻11号(2018年10月発行)

72巻10号(2018年9月発行)

72巻9号(2018年8月発行)

72巻8号(2018年7月発行)

72巻7号(2018年6月発行)

72巻6号(2018年5月発行)

72巻5号(2018年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2018 Clinical Dermatology 2018

72巻4号(2018年4月発行)

72巻3号(2018年3月発行)

72巻2号(2018年2月発行)

72巻1号(2018年1月発行)

71巻13号(2017年12月発行)

71巻12号(2017年11月発行)

71巻11号(2017年10月発行)

71巻10号(2017年9月発行)

71巻9号(2017年8月発行)

71巻8号(2017年7月発行)

71巻7号(2017年6月発行)

71巻6号(2017年5月発行)

71巻5号(2017年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2017 Clinical Dermatology 2017

71巻4号(2017年4月発行)

71巻3号(2017年3月発行)

71巻2号(2017年2月発行)

71巻1号(2017年1月発行)

70巻13号(2016年12月発行)

70巻12号(2016年11月発行)

70巻11号(2016年10月発行)

70巻10号(2016年9月発行)

70巻9号(2016年8月発行)

70巻8号(2016年7月発行)

70巻7号(2016年6月発行)

70巻6号(2016年5月発行)

70巻5号(2016年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2016 Clinical Dermatology 2016

70巻4号(2016年4月発行)

70巻3号(2016年3月発行)

70巻2号(2016年2月発行)

70巻1号(2016年1月発行)

69巻13号(2015年12月発行)

69巻12号(2015年11月発行)

69巻11号(2015年10月発行)

69巻10号(2015年9月発行)

69巻9号(2015年8月発行)

69巻8号(2015年7月発行)

69巻7号(2015年6月発行)

69巻6号(2015年5月発行)

69巻5号(2015年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2015 Clinical Dermatology 2015

69巻4号(2015年4月発行)

69巻3号(2015年3月発行)

69巻2号(2015年2月発行)

69巻1号(2015年1月発行)

68巻13号(2014年12月発行)

68巻12号(2014年11月発行)

68巻11号(2014年10月発行)

68巻10号(2014年9月発行)

68巻9号(2014年8月発行)

68巻8号(2014年7月発行)

68巻7号(2014年6月発行)

68巻6号(2014年5月発行)

68巻5号(2014年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2014 Clinical Dermatology 2014

68巻4号(2014年4月発行)

68巻3号(2014年3月発行)

68巻2号(2014年2月発行)

68巻1号(2014年1月発行)

67巻13号(2013年12月発行)

67巻12号(2013年11月発行)

67巻11号(2013年10月発行)

67巻10号(2013年9月発行)

67巻9号(2013年8月発行)

67巻8号(2013年7月発行)

67巻7号(2013年6月発行)

67巻6号(2013年5月発行)

67巻5号(2013年4月発行)

特集 最近のトピックス2013 Clinical Dermatology 2013

67巻4号(2013年4月発行)

67巻3号(2013年3月発行)

67巻2号(2013年2月発行)

67巻1号(2013年1月発行)

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

66巻11号(2012年10月発行)

66巻10号(2012年9月発行)

66巻9号(2012年8月発行)

66巻8号(2012年7月発行)

66巻7号(2012年6月発行)

66巻6号(2012年5月発行)

66巻5号(2012年4月発行)

特集 最近のトピックス2012 Clinical Dermatology 2012

66巻4号(2012年4月発行)

66巻3号(2012年3月発行)

66巻2号(2012年2月発行)

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

65巻11号(2011年10月発行)

65巻10号(2011年9月発行)

65巻9号(2011年8月発行)

65巻8号(2011年7月発行)

65巻7号(2011年6月発行)

65巻6号(2011年5月発行)

65巻5号(2011年4月発行)

特集 最近のトピックス2011 Clinical Dermatology 2011

65巻4号(2011年4月発行)

65巻3号(2011年3月発行)

65巻2号(2011年2月発行)

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

64巻12号(2010年11月発行)

64巻11号(2010年10月発行)

64巻10号(2010年9月発行)

64巻9号(2010年8月発行)

64巻8号(2010年7月発行)

64巻7号(2010年6月発行)

64巻6号(2010年5月発行)

64巻5号(2010年4月発行)

特集 最近のトピックス2010 Clinical Dermatology 2010

64巻4号(2010年4月発行)

64巻3号(2010年3月発行)

64巻2号(2010年2月発行)

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

63巻11号(2009年10月発行)

63巻10号(2009年9月発行)

63巻9号(2009年8月発行)

63巻8号(2009年7月発行)

63巻7号(2009年6月発行)

63巻6号(2009年5月発行)

63巻5号(2009年4月発行)

特集 最近のトピックス2009 Clinical Dermatology 2009

63巻4号(2009年4月発行)

63巻3号(2009年3月発行)

63巻2号(2009年2月発行)

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

62巻11号(2008年10月発行)

62巻10号(2008年9月発行)

62巻9号(2008年8月発行)

62巻8号(2008年7月発行)

62巻7号(2008年6月発行)

62巻6号(2008年5月発行)

62巻5号(2008年4月発行)

特集 最近のトピックス2008 Clinical Dermatology 2008

62巻4号(2008年4月発行)

62巻3号(2008年3月発行)

62巻2号(2008年2月発行)

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

61巻10号(2007年9月発行)

61巻9号(2007年8月発行)

61巻8号(2007年7月発行)

61巻7号(2007年6月発行)

61巻6号(2007年5月発行)

61巻5号(2007年4月発行)

特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007

61巻4号(2007年4月発行)

61巻3号(2007年3月発行)

61巻2号(2007年2月発行)

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

60巻11号(2006年10月発行)

60巻10号(2006年9月発行)

60巻9号(2006年8月発行)

60巻8号(2006年7月発行)

60巻7号(2006年6月発行)

60巻6号(2006年5月発行)

60巻4号(2006年4月発行)

60巻5号(2006年4月発行)

特集 最近のトピックス 2006 Clinical Dermatology 2006

60巻3号(2006年3月発行)

60巻2号(2006年2月発行)

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

59巻11号(2005年10月発行)

59巻10号(2005年9月発行)

59巻9号(2005年8月発行)

59巻8号(2005年7月発行)

59巻7号(2005年6月発行)

59巻6号(2005年5月発行)

59巻4号(2005年4月発行)

59巻5号(2005年4月発行)

特集 最近のトピックス2005 Clinical Dermatology 2005

59巻3号(2005年3月発行)

59巻2号(2005年2月発行)

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

58巻12号(2004年11月発行)

58巻11号(2004年10月発行)

58巻10号(2004年9月発行)

58巻9号(2004年8月発行)

58巻8号(2004年7月発行)

58巻7号(2004年6月発行)

58巻6号(2004年5月発行)

58巻4号(2004年4月発行)

58巻5号(2004年4月発行)

特集 最近のトピックス2004 Clinical Dermatology 2004

58巻3号(2004年3月発行)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

57巻10号(2003年9月発行)

57巻9号(2003年8月発行)

57巻8号(2003年7月発行)

57巻7号(2003年6月発行)

57巻6号(2003年5月発行)

57巻4号(2003年4月発行)

57巻5号(2003年4月発行)

特集 最近のトピックス2003 Clinical Dermatology 2003

57巻3号(2003年3月発行)

57巻2号(2003年2月発行)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年8月発行)

56巻8号(2002年7月発行)

56巻7号(2002年6月発行)

56巻6号(2002年5月発行)

56巻5号(2002年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2002

56巻4号(2002年4月発行)

56巻3号(2002年3月発行)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻14号(2001年12月発行)

特集 皮膚真菌症の新しい治療戦略

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

55巻9号(2001年8月発行)

55巻8号(2001年7月発行)

55巻7号(2001年6月発行)

55巻6号(2001年5月発行)

55巻5号(2001年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2001

55巻4号(2001年4月発行)

55巻3号(2001年3月発行)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

54巻10号(2000年9月発行)

54巻9号(2000年8月発行)

54巻8号(2000年7月発行)

54巻7号(2000年6月発行)

54巻6号(2000年5月発行)

54巻5号(2000年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000

54巻4号(2000年4月発行)

54巻3号(2000年3月発行)

54巻2号(2000年2月発行)

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

53巻9号(1999年8月発行)

53巻8号(1999年7月発行)

53巻7号(1999年6月発行)

53巻6号(1999年5月発行)

53巻5号(1999年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1999

53巻4号(1999年4月発行)

53巻3号(1999年3月発行)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

52巻10号(1998年9月発行)

52巻9号(1998年8月発行)

52巻8号(1998年7月発行)

52巻7号(1998年6月発行)

52巻6号(1998年5月発行)

52巻5号(1998年4月発行)

特集 最近のトピックス1998 Clinical Dermatology 1998

52巻4号(1998年4月発行)

52巻3号(1998年3月発行)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

51巻10号(1997年9月発行)

51巻9号(1997年8月発行)

51巻8号(1997年7月発行)

51巻7号(1997年6月発行)

51巻6号(1997年5月発行)

51巻5号(1997年4月発行)

特集 最近のトピックス1997 Clinical Dermatology 1997

51巻4号(1997年4月発行)

51巻3号(1997年3月発行)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

50巻10号(1996年9月発行)

50巻9号(1996年8月発行)

50巻8号(1996年7月発行)

50巻7号(1996年6月発行)

50巻6号(1996年5月発行)

50巻5号(1996年4月発行)

特集 最近のトピックス1996 Clinical Dermatology 1996

50巻4号(1996年4月発行)

50巻3号(1996年3月発行)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

49巻10号(1995年9月発行)

49巻9号(1995年8月発行)

49巻8号(1995年7月発行)

49巻7号(1995年6月発行)

49巻6号(1995年5月発行)

49巻5号(1995年4月発行)

特集 最近のトピックス1995 Clinical Dermatology 1995

49巻4号(1995年4月発行)

49巻3号(1995年3月発行)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

48巻10号(1994年9月発行)

48巻9号(1994年8月発行)

48巻8号(1994年7月発行)

48巻7号(1994年6月発行)

48巻6号(1994年5月発行)

48巻5号(1994年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1994

48巻4号(1994年4月発行)

48巻3号(1994年3月発行)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

47巻10号(1993年9月発行)

47巻9号(1993年8月発行)

47巻8号(1993年7月発行)

47巻7号(1993年6月発行)

47巻6号(1993年5月発行)

47巻5号(1993年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1993

47巻4号(1993年4月発行)

47巻3号(1993年3月発行)

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

46巻10号(1992年9月発行)

46巻9号(1992年8月発行)

46巻8号(1992年7月発行)

46巻7号(1992年6月発行)

46巻6号(1992年5月発行)

46巻5号(1992年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1992

46巻4号(1992年4月発行)

46巻3号(1992年3月発行)

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

45巻10号(1991年9月発行)

45巻9号(1991年8月発行)

45巻8号(1991年7月発行)

45巻7号(1991年6月発行)

45巻6号(1991年5月発行)

45巻5号(1991年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1991

45巻4号(1991年4月発行)

45巻3号(1991年3月発行)

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

44巻9号(1990年8月発行)

44巻8号(1990年7月発行)

44巻7号(1990年6月発行)

44巻6号(1990年5月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1990

44巻5号(1990年5月発行)

44巻4号(1990年4月発行)

44巻3号(1990年3月発行)

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

43巻9号(1989年8月発行)

43巻8号(1989年7月発行)

43巻7号(1989年6月発行)

43巻6号(1989年5月発行)

特集 臨床皮膚科—最近のトピックス

43巻5号(1989年5月発行)

43巻4号(1989年4月発行)

43巻3号(1989年3月発行)

43巻2号(1989年2月発行)

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

42巻6号(1988年6月発行)

42巻5号(1988年5月発行)

42巻4号(1988年4月発行)

42巻3号(1988年3月発行)

42巻2号(1988年2月発行)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻13号(1987年12月発行)

41巻12号(1987年11月発行)

41巻11号(1987年10月発行)

41巻10号(1987年9月発行)

41巻9号(1987年8月発行)

41巻8号(1987年7月発行)

41巻7号(1987年6月発行)

41巻6号(1987年5月発行)

41巻5号(1987年5月発行)

41巻4号(1987年4月発行)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

40巻7号(1986年7月発行)

40巻6号(1986年6月発行)

40巻5号(1986年5月発行)

40巻4号(1986年4月発行)

40巻3号(1986年3月発行)

40巻2号(1986年2月発行)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

39巻6号(1985年6月発行)

39巻5号(1985年5月発行)

39巻4号(1985年4月発行)

39巻3号(1985年3月発行)

39巻2号(1985年2月発行)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

38巻6号(1984年6月発行)

38巻5号(1984年5月発行)

38巻4号(1984年4月発行)

38巻3号(1984年3月発行)

38巻2号(1984年2月発行)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

37巻7号(1983年7月発行)

37巻6号(1983年6月発行)

37巻5号(1983年5月発行)

37巻4号(1983年4月発行)

37巻3号(1983年3月発行)

37巻2号(1983年2月発行)

37巻1号(1983年1月発行)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

36巻8号(1982年8月発行)

36巻7号(1982年7月発行)

36巻6号(1982年6月発行)

36巻5号(1982年5月発行)

36巻4号(1982年4月発行)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

35巻8号(1981年8月発行)

35巻7号(1981年7月発行)

35巻6号(1981年6月発行)

35巻5号(1981年5月発行)

35巻4号(1981年4月発行)

35巻3号(1981年3月発行)

35巻2号(1981年2月発行)

35巻1号(1981年1月発行)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

34巻6号(1980年6月発行)

34巻5号(1980年5月発行)

34巻4号(1980年4月発行)

34巻3号(1980年3月発行)

34巻2号(1980年2月発行)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

33巻6号(1979年6月発行)

33巻5号(1979年5月発行)

33巻4号(1979年4月発行)

33巻3号(1979年3月発行)

33巻2号(1979年2月発行)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

32巻5号(1978年5月発行)

32巻4号(1978年4月発行)

32巻3号(1978年3月発行)

32巻2号(1978年2月発行)

32巻1号(1978年1月発行)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

31巻5号(1977年5月発行)

31巻4号(1977年4月発行)

31巻3号(1977年3月発行)

31巻2号(1977年2月発行)

31巻1号(1977年1月発行)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

30巻5号(1976年5月発行)

30巻4号(1976年4月発行)

30巻3号(1976年3月発行)

30巻2号(1976年2月発行)

30巻1号(1976年1月発行)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

29巻5号(1975年5月発行)

29巻4号(1975年4月発行)

29巻3号(1975年3月発行)

29巻2号(1975年2月発行)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻8号(1974年8月発行)

28巻7号(1974年7月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

28巻5号(1974年5月発行)

28巻4号(1974年4月発行)

28巻3号(1974年3月発行)

28巻2号(1974年2月発行)

28巻1号(1974年1月発行)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

27巻5号(1973年5月発行)

27巻4号(1973年4月発行)

27巻3号(1973年3月発行)

27巻2号(1973年2月発行)

27巻1号(1973年1月発行)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

26巻4号(1972年4月発行)

26巻3号(1972年3月発行)

26巻2号(1972年2月発行)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻13号(1971年12月発行)

特集 小児の皮膚疾患

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

特集 基底膜

25巻6号(1971年6月発行)

25巻5号(1971年5月発行)

25巻4号(1971年4月発行)

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

24巻12号(1970年12月発行)

24巻11号(1970年11月発行)

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

24巻5号(1970年5月発行)

24巻4号(1970年4月発行)

24巻3号(1970年3月発行)

24巻2号(1970年2月発行)

24巻1号(1970年1月発行)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

23巻4号(1969年4月発行)

23巻3号(1969年3月発行)

23巻2号(1969年2月発行)

23巻1号(1969年1月発行)