summary

新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)によるパンデミックに対応するために開発されたコロナワクチン接種後に生じる遅発性大型局所反応(以下,COVID arm)は,通常のワクチン接種後にみられる局所注射部位反応とは異なる注射部位反応である.COVID armは,注射部位近傍にみられる紅斑,瘙痒,硬結,圧痛を特徴とする遅発性注射部位反応である.報告者により反応の発現,症状の持続期間は異なるが,当院では反応の発現が,投与後2〜9日(中央値は4日)で,症状の持続期間は7〜20日(中央値で10.7日)であった.COVID armは,mRNA-1278 vaccine(Moderna)だけでなく,BNT162b3 vaccine(Pfizer-BioNtech),ChAdOx1 vaccine(AstraZeneca),でも生じることがある.今回,COVID armの9症例を報告するとともに,鑑別疾患の1つである蜂窩織炎とCOVID armのダーモスコピーと紫外線撮影画像を比較検討したので若干の知見を報告する.

雑誌目次

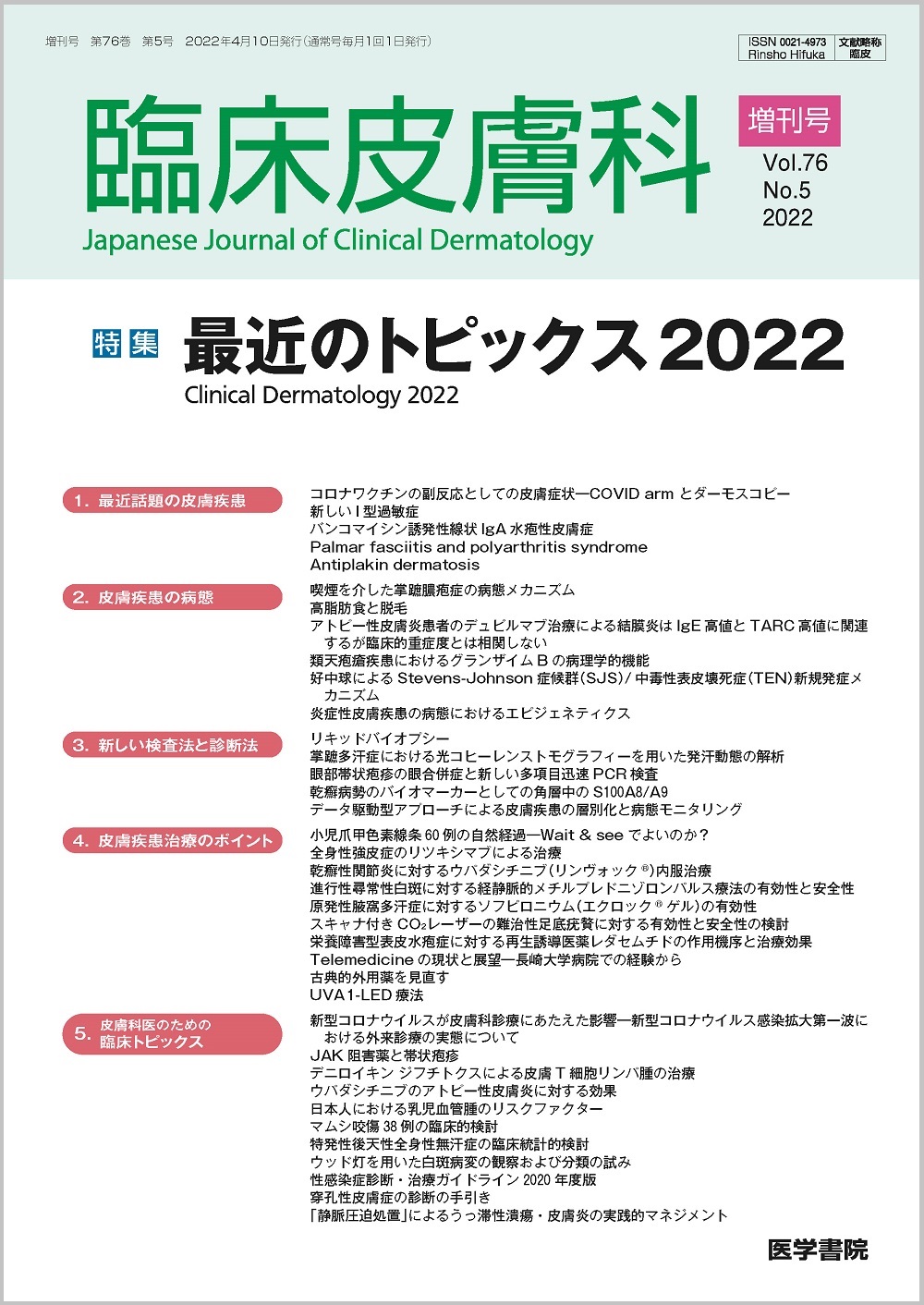

臨床皮膚科76巻5号

2022年04月発行

雑誌目次

増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022

1.最近話題の皮膚疾患

コロナワクチンの副反応としての皮膚症状—COVID armとダーモスコピー

著者: 佐藤俊次

ページ範囲:P.13 - P.18

新しいI型過敏症

著者: 橋爪秀夫

ページ範囲:P.19 - P.23

summary

最近,古典的なIgE抗体を介した細胞の活性化によって生じるI型過敏症とは異なる,新しい薬剤誘発性I型過敏症の存在が明らかになってきている.すなわち,①α-Gal症候群を代表とする糖鎖を抗原とするIgE依存型,②ポリエチレングリコール過敏症を代表とする非IgE依存型,③全く新しい機序であるMas-related G-protein coupled receptor-X2-依存型の3タイプである.これらのI型過敏症では,従来のIgE依存性によるものとは病態が異なる可能性があり,診断・治療の上で新しい展開が期待される.

バンコマイシン誘発性線状IgA水疱性皮膚症

著者: 吉田憲司

ページ範囲:P.25 - P.30

summary

バンコマイシン誘発性線状IgA水疱性皮膚症の標的抗原は7型コラーゲンであり,バンコマイシン存在下において特異的IgA抗体が7型コラーゲンへの反応性を獲得して発症すると考えられている.通常の間接蛍光抗体法やELISA(enzyme-linked immunosorbent assay)では特異的IgA抗体の検出が難しいが,血清または水疱内溶液にバンコマイシンを添加して1M食塩水剝離を用いた間接蛍光抗体法を行うと真皮側にIgAの線状沈着がみられ,ELISAで7型コラーゲンへの反応性増強が見られる.また,症例1では,バンコマイシン投与中止して皮膚症状が改善した時点での血清では7型コラーゲンへの反応性は消失していた.このことは,バンコマイシン投与中止後,一定期間経過していればバンコマイシンの再投与ができる可能性を示唆している.バンコマイシン添加をした血清や水疱内溶液を用いて間接蛍光抗体法やELISAを行うことは,患者の治療方針に有用な情報をもたらすと考えられる.

Palmar fasciitis and polyarthritis syndrome

著者: 佐藤篤子 , 小宮根真弓

ページ範囲:P.32 - P.37

summary

Palmar fasciitis and polyarthritis syndrome(PFPAS)は,両手掌の筋膜炎,手指の屈曲拘縮と多関節炎を引き起こす疾患であり,paraneoplastic rheumatic syndrome(PRS:リウマチ様の症状を引き起こす腫瘍随伴症候群)の1つである.左右対称性に両手掌が急速に疼痛を伴って腫脹し,手掌筋膜の炎症が起こり,さらに進行すると,手関節屈側から手掌にかけて,筋膜および皮下組織が厚く腫脹,硬化し,その結果,手のひらが木のように固くなり,屈曲拘縮する.この特徴的な手の所見は,woody handsと呼ばれている.さらに,手指や肩などに多関節炎を引き起こす.PFPASは,女性に多く(男性の約4倍),症状が出現して半年以内に悪性腫瘍(卵巣癌が多い)の合併が見つかることが多いため,悪性腫瘍の検索が大変重要である.自験例では胃癌治療後にもかかわらず両手掌,手指の腫脹と疼痛,関節拘縮,多関節痛が出現し診断に至った.皮膚科ではまだ認知度が低く,PFPASという疾患概念を多くの医師が知ることで,日常診療の一助になると考える.

Antiplakin dermatosis

著者: 大磯直毅

ページ範囲:P.38 - P.41

summary

腫瘍随伴性天疱瘡は,水疱,びらん,多型紅斑様皮疹,扁平苔癬様皮疹など多彩な皮膚粘膜病変,悪性腫瘍や血液系疾患などの良性腫瘍合併,抗エンボプラキン抗体と抗ペリプラキン抗体陽性,蛍光抗体直接法でIgG・C3の表皮細胞間沈着陽性,ウサギ膀胱移行上皮を用いた蛍光抗体間接法でIgGの表皮細胞間沈着陽性などを特徴とする.腫瘍随伴性天疱瘡様皮膚粘膜病変を呈し,抗エンボプラキン抗体と抗ペリプラキン抗体陽性を認めるも,悪性腫瘍などの合併がなく,蛍光抗体直接法,間接法とも陰性の症例を経験し,antiplakin dermatosisとして報告した.現時点では詳細な病態は不明であり,今後の症例の集積と病態解明が期待される.

2.皮膚疾患の病態

喫煙を介した掌蹠膿疱症の病態メカニズム

著者: 小林景樹

ページ範囲:P.44 - P.48

summary

掌蹠膿疱症は喫煙歴のある中高年の女性に好発する皮膚疾患であるが,喫煙がどのように病態に関与するのかはほとんど不明である.掌蹠膿疱症患者の病変部ではIL(interleukin)-8,IL-36が高発現しており,病態形成に重要な役割を果たす.扁桃上皮細胞をタバコ抽出液で刺激すると,IL-17受容体の発現亢進を介して,IL-8,IL-36の強力な発現誘導がかかること,実際の患者扁桃組織ではIL-36γが高発現していることが報告された.しかし,これが掌蹠病変の形成に直接関与するのかどうかは明らかにされていない.一方で,肺から吸収され,血中に溶解したタバコ成分が直接,掌蹠部でIL-8,IL-36を誘導する可能性も想定されている.乾癬,掌蹠膿疱症ともにIL-36の重要性が知られているが,pustular psoriasisではIL-36の関与がより強くなる.喫煙刺激によってIL-17 signaling pathwayが強化され,IL-36の産生が亢進することは,掌蹠膿疱症がIL-36関連疾患であることを裏付ける重要な知見であると考えられる.

高脂肪食と脱毛

著者: 森永浩伸 , 西村栄美

ページ範囲:P.49 - P.54

summary

日々の食習慣が脱毛症の発症や進行に関わりうることが認識されながらも,そのエビデンス,因果関係,さらにメカニズムは長らく不明であった.われわれは野生型マウスにおいて脱毛を促進する環境因子ならびに遺伝因子を探索し,高脂肪食または遺伝性肥満によって成長期の毛包において毛包幹細胞が鱗屑や脂腺細胞となって枯渇が進み,これによって毛包の矮小化と脱毛を促進することを見出した.幹細胞内において,活性酸素の産生,脂肪滴の蓄積,ならびに炎症性サイトカインシグナルの亢進を認め,毛包の周期的再生に重要なsonic hedgehog(Shh)シグナルを強力に抑制することが明らかとなった.本総説では,生理的な加齢による毛包幹細胞の枯渇や脱毛のメカニズムと比較しながら,高脂肪食が脱毛症を促進する仕組みについて解説し,議論する.

アトピー性皮膚炎患者のデュピルマブ治療による結膜炎はIgE高値とTARC高値に関連するが臨床的重症度とは相関しない

著者: 内田秀昭 , 鎌田昌洋 , 長田麻友美 , 深谷早希 , 林耕太郎 , 福安厚子 , 田中隆光 , 石川武子 , 大西誉光 , 多田弥生

ページ範囲:P.55 - P.58

summary

アトピー性皮膚炎の治療として,デュピルマブは高い有効性と安全性を示し,本邦では2018年に使用可能となった.一方で,副作用としてしばしば結膜炎を発症することが知られている.当院でデュピルマブを導入したアトピー性皮膚炎の患者57例を対象に検討したところ,13例(22.8%)が結膜炎を生じていた.結膜炎を発症した患者では,発症しなかった患者に比べ,デュピルマブ導入前の血清IgE値およびTARC値が有意に高値であり,それらのカットオフ値はIgE 3,342IU/mlにおいて感度69.2%,特異度79.6%,TARC 11,200pg/mlにおいて感度76.9%,特異度69.8%で,AUCはいずれも0.76であった.臨床的な重症度は両群において有意差を認めなかった.本研究により,実臨床において血清IgE値およびTARC値がデュピルマブによる結膜炎の発症予測因子となりうることが示唆された.

類天疱瘡疾患におけるグランザイムBの病理学的機能

著者: 廣保翔

ページ範囲:P.60 - P.66

summary

類天疱瘡疾患は,真皮表皮接合部の蛋白に対する病原性自己抗体を持つ,自己免疫性表皮下水疱症である.コルチコステロイドの内服がその標準治療であるが,高い再発率や死亡率が臨床上の問題であり,より効果的で安全な治療が臨床現場において求められている.われわれは,類天疱瘡疾患において増加していることが知られていたがその病理学的意義が不明であった,セリンプロテアーゼの一種であるグランザイムBの病理学的役割を,モデルマウスを用いて検討した.その結果,グランザイムBは類天疱瘡疾患において,真皮表皮背接合部接着因子の切断と好中球リクルートメントに関与していることを明らかにし,さらにグランザイムBの阻害薬外用が類天疱瘡疾患の治療になりうることを示した.

好中球によるStevens-Johnson症候群(SJS)/中毒性表皮壊死症(TEN)新規発症メカニズム

著者: 小川陽一

ページ範囲:P.67 - P.71

summary

Stevens-Johnson症候群(Stevens-Johnson syndrome:SJS)/中毒性表皮壊死症(toxic epidermal necrolysis:TEN)は薬剤特異的細胞傷害性CD8陽性T細胞が種々の細胞傷害分子を産生し表皮細胞死を誘導することで発症する重症致死性薬疹である.この確立された概念とは別に,われわれはSJS/TENの発症に好中球,および好中球が放出するneutrophil extracellular traps(NETs)が関与するという新規メカニズムを解明した.

炎症性皮膚疾患の病態におけるエピジェネティクス

著者: 柴田彩

ページ範囲:P.72 - P.75

summary

皮膚における恒常性の破綻は炎症の長期化や表皮細胞の過増殖,分化異常を引き起こし,乾癬やアトピー性皮膚炎など慢性の炎症性皮膚疾患の引き金になると考えられる.本稿ではエピジェネティクス制御因子として知られるATP依存性クロマチンリモデリング複合体Mi-2β/NuRDに着目し,皮膚の恒常性維持,および外的ストレス応答における表皮Mi-2βの役割について概説する.Mi-2βがエピジェネティクスを介して,炎症性皮膚疾患の病態に寄与するメカニズムについて考えたい.

3.新しい検査法と診断法

リキッドバイオプシー

著者: 芦田敦子

ページ範囲:P.78 - P.81

summary

リキッドバイオプシーとは,血液や尿など体液中に放出された腫瘍細胞や腫瘍由来の核酸,エクソソームなどを検出して解析する検査法である.そのうち,circulating tumor DNA(ctDNA)は腫瘍細胞と同様の遺伝子異常(変異,コピー数異常など)を有し,全身の腫瘍量と相関する.したがって末梢血によって腫瘍の状態(ゲノムプロファイルや腫瘍量)を把握できるバイオマーカーとして,臨床の場での活用が期待されている.メラノーマを含むさまざまな癌腫において治療薬の選択や治療のガイド(定量解析による病勢把握など)としての有用性が示されている.2021年末の段階で,ctDNAは遺伝子パネル検査(FoundationOne® Liquid CDx)や一部の癌腫(肺癌,大腸癌)におけるコンパニオン診断などが実用化されている.今後は治療選択のみならず,治療開始後の定量モニタリングの実装化が大いに期待される.

掌蹠多汗症における光コヒーレンストモグラフィーを用いた発汗動態の解析

著者: 加藤恒平

ページ範囲:P.82 - P.86

summary

光コヒーレンストモグラフィー(coherence tomography:OCT)は,光干渉を利用した高分解能を持つ断層撮影法である.OCTにより,任意の角層内汗管を非侵襲的,三次元的に解析できる.しかし,多汗症患者への応用,従来の発汗計との比較,統計的解析はされていない.本研究は,多汗症患者20名と健常者20名を対象に,掌握発汗誘発負荷前後でOCTによる指先の撮影と換気カプセル法による発汗量測定を同時に行った.各OCT画像から5本の汗管を抽出し,平均汗管断面積を測定した.発汗量と同様に,多汗症患者,健常者で共に負荷により平均汗管断面積が増加し(

眼部帯状疱疹の眼合併症と新しい多項目迅速PCR検査

著者: 中野聡子

ページ範囲:P.88 - P.92

summary

眼部帯状疱疹では,50〜70%に眼合併症を生じ,結膜炎,角膜炎,虹彩毛様体炎,ぶどう膜炎,上強膜炎,強膜炎,続発緑内障などの多彩な病態を呈する.角膜移植や緑内障手術を要する重篤なものも多い.帯状疱疹の病因検査は免疫クロマトグラフィー法が簡便・迅速であるが,2021年現在,眼病変には保険適用がなく,眼内の病勢把握には定量性のある検査が望ましい.眼内液を用いた多項目迅速polymerase chain reaction(ポリメラーゼ連鎖反応,マルチプレックスPCR)検査は,微量眼科検体に対応し,用手操作1分・PCR時間32分で,眼感染症主要病原体を多項目同時に定量可能である.皮疹を伴わない無疹性帯状疱疹の診断や,他の眼感染症との鑑別にも役立つ.先進医療や外注として全国に普及し,眼科臨床現場に迅速PCR検査が普及しつつある.

乾癬病勢のバイオマーカーとしての角層中のS100A8/A9

著者: 松永由紀子 , 橋本由起 , 石河晃

ページ範囲:P.93 - P.96

summary

乾癬は著しいQOLの低下を招き治療に難渋するケースも多いことから,確度の高い早期診断が適切な治療戦略の立案には重要である.代表的な病勢評価法のPASIスコアは評価者間で数値がばらつくことから,乾癬の疾患活動性をより客観的に評価する手立てが求められている.S100A8/S100A9は抗菌や炎症惹起・免疫調節などを有するカルシウム結合蛋白で好中球に多く含まれ,乾癬の病態形成への深い関与が明らかになりつつある因子である.角層でも病勢と連動しながら高レベルで発現し,局所の炎症状態を鋭敏に反映するバイオマーカーとしてのポテンシャルを有している.本稿では角層サンプルを用いたS100A8/A9の評価法と臨床での活用事例を紹介する.

データ駆動型アプローチによる皮膚疾患の層別化と病態モニタリング

著者: 川上英良 , 川崎洋

ページ範囲:P.97 - P.101

summary

皮膚疾患に対してもさまざまな分子標的治療薬が登場しており,個人ごとの最適な治療選択に向けてデータ駆動型アプローチが注目されている.データ駆動型アプローチでは多数のパラメータを網羅的に計測し,データに基づく疾患の層別化を行う.疾患を層別化することで,サブグループごとに異なる疾患メカニズムや疾患関連因子を明らかにし,最適な治療選択につなげられると考えられる.層別化解析では,ウェアラブルデバイスやオミクスをはじめとする多様な計測データに基づいて教師なし機械学習を用いた次元圧縮,クラスタリングが用いられる.計測条件や背景情報,治療効果,予後といったメタ情報を計測値と紐付けて管理するデータプラットフォームもデータ駆動型医科学研究を推進するうえで必須の仕組みである.本稿ではデータ駆動型アプローチの考え方と,データ駆動型医科学研究において活用が期待されるさまざまな計測技術,解析手法を実際の研究事例とともに紹介する.

4.皮膚疾患治療のポイント

小児爪甲色素線条60例の自然経過—Wait & seeでよいのか?

著者: 松井悠 , 竹之内辰也

ページ範囲:P.104 - P.108

summary

小児爪甲色素線条(longitudinal melanonychia:LM)はwait & seeが基本的な診療方針とされているが,長期的な自然経過に言及した報告は少ない.小児LMの臨床的特徴と動態を検証するために,1989〜2020年に経験した60例の小児LMを対象に後ろ向き観察研究を行った.男27例,女33例,発症時年齢中央値4.5歳(0〜14歳),初診時年齢中央値8歳(0〜21歳)で,部位は手指が6割強を占めた.LMの活動性指標として爪甲最大幅に対する線条幅割合を計測し,その進行・停滞および減少までの時間をKaplan-Meier法で算出した.観察期間中央値29.5か月(0〜165か月)において8割以上の症例で線条幅割合の停滞や減少がみられた.半数は1年までに増大が停止し,約6年までには減少に転じた.経過上悪性化例はなく,小児LMにおけるwait & see policyは妥当と思われた.

全身性強皮症のリツキシマブによる治療

著者: 吉崎歩

ページ範囲:P.111 - P.116

summary

全身性強皮症(systemic sclerosis:SSc)は皮膚と内臓諸臓器に線維化を来す膠原病である.これまでに十分な治療法が開発されていなかったため,患者の予後は悪く,いわゆる難病として厚生労働省の定める特定疾患に指定されている.SScの病態機序には,いまだ未解明な部分が多いが,われわれを含めた国内外における多くの研究者から,免疫系を構築するリンパ球の1つである,B細胞が重要な役割を果たしていることが示されている.そこでわれわれは,B細胞除去作用を持つ抗CD20抗体製剤であるリツキシマブを用いたSSc治療に着想した.われわれが中心となって実施した,SScに対するリツキシマブを用いた治験は,SScに対するB細胞除去療法の有効性を証明するものであった.本稿では,SScの病態におけるB細胞の重要性に触れながら,世界に先駆けて本邦において新しいSSc治療薬となったリツキシマブの有効性を概説した.

乾癬性関節炎に対するウパダシチニブ(リンヴォック®)内服治療

著者: 朝比奈昭彦

ページ範囲:P.117 - P.120

summary

ウパダシチニブ(リンヴォック®)はJAK(Janus kinase)阻害薬に属する抗リウマチ薬で,乾癬性関節炎に対して適用追加された.本剤はJAK1に選択性が高く,その標的はT細胞や表皮細胞,樹状細胞,滑膜細胞など多岐にわたり,複数のサイトカインの作用を同時に抑制する.臨床試験における12週時のACR20改善率は,承認用量の15mg/日でプラセボより有意に高く,アダリムマブに対しても非劣性であった.24週時の関節破壊の進行もプラセボより有意に抑制した.さらに生物学的製剤に不応性あるいは不耐性の患者への有効性や,皮疹への有効性も示された.本剤は添付文書上,既存の全身療法で十分な効果が得られない,難治性の関節症状を有する患者に投与する.免疫抑制作用による感染症のリスクのため,生物学的製剤使用時と同様のスクリーニングとモニタリング検査が必要である.高齢者では帯状疱疹の発症リスクにも注意する.日本皮膚科学会では,新規の導入を生物学的製剤の承認施設からと規定している.

進行性尋常性白斑に対する経静脈的メチルプレドニゾロンパルス療法の有効性と安全性

著者: 入間田萌花 , 瀬川優里恵 , 佐々木留伊 , 八丁目直和 , 山﨑研志

ページ範囲:P.121 - P.126

summary

進行性尋常性白斑に対して,ステロイド外用やナローバンドUVB(NbUVB)を行っても,脱色素斑の進行が止められないことにしばしば遭遇する.一方,難治性尋常性白斑に対する全身性ステロイド療法のエビデンスは乏しく症例報告もまだ少ない.われわれは過去10年間の進行性尋常性白斑33例に対して行われた58回の経静脈的メチルプレドニゾロンパルス療法(intravenous methylprednisolone pulse therapy:IVMP)の有効性と安全性に関して後方視的に探索を行った.投与から6か月後の時点で14/25例(56%)に脱色素斑拡大の抑制がみられ,12/19例(63%)に25%以上の再色素沈着がみられた.しかしながら,VASI(vitiligo area scoring index)が10以上の中等〜重症群では,IVMP後にも病勢の進行を示す患者の割合が多かった.IVMPによる重篤な有害事象は認められなかった.以上より,IVMPは,安全かつ有効な治療法であると考えられる.また,VASIがIVMPの効果予測因子となる可能性が明らかになった.

原発性腋窩多汗症に対するソフピロニウム(エクロック®ゲル)の有効性

著者: 大嶋雄一郎

ページ範囲:P.127 - P.130

summary

ソフピロニウムは,抗コリン作用を有する化合物であり,体内で速やかに代謝されて不活性化する化学修飾が施されたアンテドラッグである.ソフピロニウムは第III相の検証試験および長期投与試験で原発性腋窩多汗症に対する有効性と安全性が示された.主要評価項目は外用6週後の時点でHDSS(hyperhidrosis disease severity scale)が1または2で,発汗の総重量がベースラインに対して50%以上減少した患者の割合であり,ソフピロニウム群:53.9%,基剤群:36.4%と有意差を認めた.既存の治療法には課題もあり,より簡便な新しい治療法の開発が待たれていた.日本初の原発性腋窩多汗症用外用剤であるソフピロニウムは両腋窩に1日1回塗布するだけで,腋窩の発汗を抑えることができ,さらには患者のQOL改善にも役立つ薬剤である.腋窩多汗症患者の新しい治療手段になりえると考える.

スキャナ付きCO2レーザーの難治性足底疣贅に対する有効性と安全性の検討

著者: 鹿児山浩 , 古川史奈 , 牧野輝彦 , 清水忠道

ページ範囲:P.131 - P.134

summary

尋常性疣贅はヒト乳頭腫ウイルス(human papillomavirus:HPV)の感染により生じる皮膚や粘膜の良性腫瘍である.液体窒素凍結療法やサリチル酸外用療法,ヨクイニン内服療法などさまざまな治療が試みられている.液体窒素凍結療法は最も頻用されている治療であるが,足底に生じた疣贅(足底疣贅)では,しばしば治療に苦慮する.当院では難治性足底疣贅に対し,スキャナ付きCO2レーザーによる治療を行っており,その有効性と安全性を検討した.その結果,本治療は難治性の足底疣贅に対して有用な治療になりうると考えられた.

栄養障害型表皮水疱症に対する再生誘導医薬レダセムチドの作用機序と治療効果

著者: 玉井克人

ページ範囲:P.135 - P.138

summary

劣性栄養障害型表皮水疱症患者皮膚は,生直後から繰り返す基底膜直下での表皮剝離とその後に生じる真皮の瘢痕形成により,表皮幹細胞とそのニッチ形成に重要な真皮間葉系細胞を次第に喪失する.しかし,劣性栄養障害型表皮水疱症患者皮膚は剥離表皮再生能を維持しているという臨床的観察事実から,生体内における表皮幹細胞およびそのニッチの再生誘導機序の存在を仮説してその解明研究を進めた結果,剝離表皮内壊死組織から放出される核蛋白HMGB1(high mobility group box 1)による骨髄間葉系幹細胞動員機序の存在が明らかとなった.これら皮膚科学的基礎研究成果を基に,HMGB1の活性ドメインペプチドを利用した組織幹細胞およびそのニッチ組織の再生誘導効果を薬理作用に持つ「再生誘導医薬」レダセムチドの開発が進められている.既に栄養障害型表皮水疱症および急性脳梗塞に対する第II相臨床試験が終了し,肝硬変,変形性膝関節症に対する第II相臨床試験が進行中である.

Telemedicineの現状と展望—長崎大学病院での経験から

著者: 竹中基

ページ範囲:P.139 - P.143

summary

近年,映像機器や通信技術の進歩はめざましく,高解像度のカメラ,モニタや5Gの登場により,医療現場での応用が期待されている.長崎大学では,2016年に総務省事業である8K技術を活用した遠隔医療モデルに関する実証実験に参加する機会を得た.8K映像は鮮明であったが,費用等まだまだ臨床応用は難しい状況であった.その後の技術革新により,4Kカメラが安価になり,5Gも利用できるようになったため,再度離島と長崎大学との間で,遠隔診療の実証が行われた.その結果,これらの技術で遠隔診療は可能であるが,費用,診察にかかる時間,検査ができないなどいくつかの問題点も明らかになった.また近年,他科においてはスマートフォンのアプリを用いて,成人病の定期フォローなどの遠隔診療が可能となってきているが,皮膚科においてもその可能性が検討されつつある.

古典的外用薬を見直す

著者: 日野治子

ページ範囲:P.144 - P.148

summary

薬剤を病変部に外部から用いて,治療効果を得る外用薬はさまざまな剤型を呈する.剤型を形作るのが基剤であり,効果を決定するのが主剤である.古典的軟膏といわれる油脂性軟膏と現在頻用される乳剤性軟膏を比較すると,前者はべたつく,色がつく,疎水性のため除去には油が必要,刺激性は弱い.一方,後者は使用感がよく,見た目もきれい,水に溶ける,しかし時に刺激性がある.古典的外用剤の多くは疎水性であるがゆえに,その使用範囲が広い点が特徴でもある.外用剤の選択は,疾患に対しては治療目的に相応しい主成分を選択するが,基剤,剤型,使用方法は,その病変の状況で選ぶ.多くの場合,油脂性軟膏基剤は使うことができるが,びらん・湿潤面には乳剤性のクリームや液剤など水溶性のものは,滲出液・分泌物の再吸収によって,自家感作を起こしたり,刺激症状があるため,適切ではない.このような外用薬を上手に使いたいものである.

UVA1-LED療法

著者: 森田明理

ページ範囲:P.150 - P.154

summary

選択的な波長特性を持つ311nmナローバンドUVBや308nmエキシマライトなどの光線療法が臨床応用され,さらに約10年ぶりに新たな光線療法であるUVA1療法が登場した.光源もUVA1-LEDであり,新規のものである.今までのUVA1療法の照射機器の問題である大量の熱の発生や消費電力を抑えることにも成功した.効果が実感しやすいのは,異汗性湿疹や掌蹠膿疱症であるが,皮膚T細胞性リンパ腫や全身性強皮症の硬化部位などにも適応が広がる.UVA1療法は,まだ照射方法が明らかではない面があり,今後症例が集積され,一般診療レベルでも使用しやすくなることが期待される.光線療法も工夫をすれば,PASI75/90の達成率は,当初の生物学的製剤と同様なレベルを達成することもできる.皮膚疾患の治療にLEDが登場することで,今後,さらに光線療法の応用範囲が広がるであろう.

5.皮膚科医のための臨床トピックス

新型コロナウイルスが皮膚科診療にあたえた影響—新型コロナウイルス感染拡大第一波における外来診療の実態について

著者: 矢口均

ページ範囲:P.158 - P.160

summary

令和2年(2020年)初頭,新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい,日本中に感染が拡大した.2020年4月には東京,神奈川,埼玉,千葉,大阪,兵庫,福岡の7都府県を皮切りに緊急事態宣言の対象が全国に拡大した.同年4月,5月の医療機関は,「不要不急の外出は避けよう」という政府からの感染拡大対策による患者の「受診控え」が大きく影響し,患者数・総収入が大きく減少した.日本臨床皮膚科医会(以下:日臨皮)では,コロナ禍の影響の実態を把握するために日臨皮会員を対象にアンケート調査を実施した(診療所:647施設,病院:114施設).アンケート調査の結果を中心に,令和2年3月〜6月の,1か月の受診患者数,総収入,診療の実際(電話等初診・再診など),交付金・助成金などの申請状況,感染予防に必要なマスク等の個人防護具(personal protective equipment:PPE)の充足状況等について,新型コロナウイルス感染拡大第一波における外来診療の実態を報告する.

JAK阻害薬と帯状疱疹

著者: 今福信一

ページ範囲:P.161 - P.163

summary

ヤヌスキナーゼ(Janus kinase:JAK)は,サイトカイン受容体の細胞内ドメインに存在するチロシンキナーゼで,4種類の分子がありその阻害は関節リウマチ,潰瘍性大腸炎,乾癬性関節炎,アトピー性皮膚炎など幅広い疾患に治療効果がみられる.本邦では現在までに6種類の内服JAK阻害薬(JAKi)が承認されている.JAKiはいずれも帯状疱疹の頻度を数倍から数十倍に高めることが知られている.帯状疱疹は50歳以上,女性,免疫不全や免疫抑制治療者に多いが,JAKiによって発症する帯状疱疹はその他に人種(欧米に少なく日本人は最も多い),帯状疱疹の既往歴のある患者により多く発症する,などのリスク因子が知られている.JAKi投与中の帯状疱疹も早期の抗ウイルス薬投与が治療の原則となるが,抗ウイルス薬投与期間中のJAKiを継続するか中止すべきかは合意はない.JAKi投与中に帯状疱疹のワクチンを用いる場合は生ワクチンは禁忌であり,成分ワクチンであるシングリックス®を用いる.

デニロイキン ジフチトクスによる皮膚T細胞リンパ腫の治療

著者: 宮垣朝光

ページ範囲:P.164 - P.166

summary

デニロイキン ジフチトクスは,再発または難治性の末梢性T細胞リンパ腫(peripheral T-cell lymphoma:PTCL),再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫(cutaneous T-cell lymphoma:CTCL)を効能効果として,2021年3月に本邦で承認された新規治療薬である.インターロイキン-2(interleukin-2:IL-2)とジフテリア毒素の部分配列からなる融合蛋白質であり,腫瘍細胞表面上のIL-2受容体と結合し細胞内に取り込まれ,細胞内に移行したジフテリア毒素断片が蛋白質合成を阻害し,殺腫瘍細胞効果を発揮する.本邦での第II相試験では,全奏効率はPTCLで41%,CTCLで31%(菌状息肉症で42%)であり,高親和性のIL-2受容体を構成するCD25の発現の高い症例で有効性が高い傾向があった.注意すべき副作用として,capillary leak syndromeがあり,投与中はしっかりとしたモニタリングが必要だが,難治性CTCLに対する治療の選択肢の1つとして有用と考えられる.

ウパダシチニブのアトピー性皮膚炎に対する効果

著者: 佐伯秀久

ページ範囲:P.167 - P.169

summary

2021年8月にJanus kinase(JAK)1阻害内服薬であるウパダシチニブ(リンヴォック®)がアトピー性皮膚炎に適応追加された.ウパダシチニブのアトピー性皮膚炎への効果を検証するため,3つの第III相臨床試験の成績を概説した.単剤投与試験(Measure Up)では,16週後のeczema area and severity index(EASI)スコアが75%以上改善した患者の割合(EASI-75)は,ウパダシチニブ15mgおよび30mg群でプラセボ群に比べて有意に高かった.ステロイド外用併用試験(AD Up)でも,16週後のEASI-75はウパダシチニブ15mgおよび30mg群でプラセボ群に比べて有意に高かった.デュピルマブとの比較試験(Heads Up)では,16週後のEASI-75はウパダシチニブ30mg群でデュピルマブ300mg群より有意に高かった.ウパダシチニブ適応追加時に厚生労働省から最適使用推進ガイドラインが公表されたので,それに従って使用する必要がある.

日本人における乳児血管腫のリスクファクター

著者: 三澤恵 , 清水忠道

ページ範囲:P.171 - P.173

summary

乳児血管腫の有病率は海外の報告では約4.5%であり,発症には低出生体重など複数の要因との関連が指摘されている.われわれは「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のデータを用いて,日本人における乳児血管腫の有病率と発症に関連する要因について調査を行った.産後1年目に実施した質問票調査にて85,244人のうち613人が乳児血管腫を有しており,有病率は0.72%であった.日本の乳児血管腫の有病率は他国と比較して低いと推察された.また,乳児血管腫の発症と関連する要因として女児,生殖補助医療の実施,在胎週数に加え,本研究で新たに母親の花粉症・アレルギー性結膜炎が示唆された.乳児血管腫の発症は,血管新生を誘発する低酸素ストレスや胎児期の血中レニン濃度の上昇が関与すると考えられている.母親の花粉症・アレルギー性結膜炎と乳児血管腫発症の関連は低酸素ストレスでは説明できず,今後更なる研究が必要である.

マムシ咬傷38例の臨床的検討

著者: 坂元亮子 , 牧野貴充 , 境恵祐

ページ範囲:P.174 - P.176

summary

抗毒素血清をはじめとするマムシ咬傷の治療法については統一した基準がなく,各施設で多種多様な治療が行われているのが現状である.そこで,われわれは当院で2014〜2020年の7年間に経験したマムシ咬傷38例について,臨床症状や治療などについて検討した.統計学的分析では,受診までの時間,応急処置(噛み口の創切開,吸引や駆血)の有無で,臨床症状による重症度や入院日数に差はなかった.なお,症状と検査値の重症度に相関関係がみられた.そして,23例(Grade I:1/5例,II:2/7例,III:7/12例,IV:7/8例,V:6/6例)に抗毒素血清を投与したが,投与までの時間とGrade III以上の症例における抗毒素投与の有無で,入院日数の差はなかった.個々の症例の重症度や臨床症状に応じた対応が必要と考える.

特発性後天性全身性無汗症の臨床統計的検討

著者: 羽田野詩乃 , 柳下武士 , 大嶋雄一郎 , 渡辺大輔

ページ範囲:P.177 - P.179

summary

特発性後天性全身性無汗症(acquired idiopathic generalized anhidrosis:AIGA)とは,後天的に明確な原因なく発汗量が低下し,発汗異常以外の自律神経異常および神経学的異常を伴わない疾患と定義される.当院におけるAIGA患者数は年々増加傾向にあり,今回,AIGAの特徴,関連因子,治療法について当院の過去10年間のデータを解析した.研究対象は2010年3月〜2020年10月にAIGAと確定診断した109例について性別,発症年齢,関連因子など,またそれぞれの相関について統計的検討を行った.AIGAにおけるコリン性蕁麻疹合併などの関連因子の割合は既存の報告と同様の結果であったが,無治療期間が長いほど治療効果を得るためにステロイドパルスの回数が必要になること,ステロイドパルス療法の効果発現は治療後14日以内にみられることが多く,9割が1か月以内に効果がみられた.これらの新知見を得たので報告する.

ウッド灯を用いた白斑病変の観察および分類の試み

著者: 黒崎友木穂 , 種村篤

ページ範囲:P.181 - P.184

summary

尋常性白斑は後天性の色素脱失を生じる疾患であり,メラノサイトに対する自己免疫応答などが原因で脱色素斑を生じるとされる.白斑病変ではメラニンが減少しているため,紫外光下で青白色の蛍光を発し,正常皮膚部では蛍光を呈さないという特徴から,白斑病変の把握にはUVA光を用いたウッド灯が有用とされる.白斑においては辺縁が紙吹雪,三色調を呈する病変では活動性が高いことを示唆する報告があるなど,病変の形態を知ることで治療経過を予想できる可能性があり,現在当科で行っているウッド灯を用いた白斑病変の観察および分類の試みを紹介する.

性感染症診断・治療ガイドライン2020年度版

著者: 石地尚興

ページ範囲:P.186 - P.188

summary

性感染症診断・治療ガイドラインが近年のデータを基に2020年版として改訂された.梅毒は近年急速な増加傾向がみられており,注意が必要である.ガイドラインでは新しい疾患概念を紹介するのとともに,エビデンスに基づいたペニシリン内服療法が推奨されている.ただし,ガイドライン改訂後に筋注製剤も承認されたためどのように使い分けるかが問題となる.性器ヘルペスについては初発,再発,重症度,再発の頻度に応じた治療法が紹介されている.抗ウイルス薬の内服療法ではepisodic therapyの適用がある薬剤,抑制療法の適用がある薬剤が異なっているため注意が必要である.

穿孔性皮膚症の診断の手引き

著者: 川上民裕

ページ範囲:P.189 - P.192

summary

蛇行性穿孔性弾性線維症,穿孔性毛包炎,後天性反応性穿孔性膠原線維症,キルレ病は,穿孔性皮膚症として総称される.日本皮膚科学会 穿孔性皮膚症のガイドラインが完成したので概説する.エビデンスレベルの高い臨床試験や学術論文が少ないことを補うために,同意度という指標を採用した.診断基準は,重要な共通項である病理組織所見の経表皮排出像を中心に,排出される経路と物質の内容で分類した.表皮から膠原線維が排出される,が後天性反応性穿孔性膠原線維症,弾性線維が排出される,が蛇行性穿孔性弾性線維症,角質が排出される,がキルレ病,毛包から膠原線維が排出される,が穿孔性毛包炎である.重症度分類は,EASIスコアの浮腫/丘疹スコアと掻破痕スコア,そして瘙痒のnumerical rating scaleを盛り込んだ.Clinical Questionでは,後天性反応性穿孔性膠原線維症の,合併疾患として糖尿病と慢性腎疾患を考慮することを推奨する,が同意度4.72で,唯一の推奨度Bであった.

「静脈圧迫処置」によるうっ滞性潰瘍・皮膚炎の実践的マネジメント

著者: 久道勝也

ページ範囲:P.193 - P.195

summary

慢性静脈不全症による静脈性下腿潰瘍は,静脈高血圧を背景として発症し,難治性で再発が多いことが特徴である.治療は,基本的な創傷管理に加え,圧迫療法と圧迫下での運動療法,スキンケアを患者のアドヒアランスを重視して行う.2020年より慢性静脈不全による難治性潰瘍に必要な治療として,弾性着衣または弾性包帯を用いた圧迫療法を行った場合,「静脈圧迫処置」として診療報酬が算定できるようになった.対象患者は,慢性静脈不全によるものと診断された難治性潰瘍の患者で,2週間以上持続し,ほかの治療によって治癒または改善しないもの,と定義されている.本稿では,静脈性下腿潰瘍の診断と治療,特に治療の中心となる圧迫療法における患者指導の実践ポイントを中心に解説する.

Derm.2022

新専門医制度について思う

著者: 国定充

ページ範囲:P.24 - P.24

2018年4月から始まった新専門医制度.また自分のように臨床研修医制度施行前に医師1年目から皮膚科医になった者として,新制度下で医師3年目から皮膚科医をスタートとする後輩に対して,自分のときとを比較して思うことが多い.新専門医制度では専門医(まずは皮膚科専門医:基本領域)を取るための仕組みを日本専門医機構が運用を担い,さらにスペシャリティを有する専門医を取るため(サブスペシャルティ領域)にはその皮膚科専門医取得が条件となる.皮膚科専門医を取るためには同機構が承認しているプログラムに基づく大学病院(基幹施設)での研修が必須となる.いわば医師になる前から自分は何に特化して診療していくかのビジョンまである程度必要になってくる.医学部4回生頃より念入りにマッチングの病院の下調べをして6回生→臨床研修医と進んでいく上で皮膚科という診療科を選択していく.うかうかしていられない.プログラム受け入れ数にシーリングがあり,都市部の大学病院では競争になり,希望する大学での皮膚科研修ができないこともある.全科的プライマリ・ケアができる医師が増えた一方,今の若い世代の医師は何事も何年も先を見据えて周到に計画・熟考・計画・熟考の繰り返しで,特に今の医学部生については窮屈めいた不憫さを感じる.自分のときは6回生の夏まで西医体で勝つ/負けるが頭の中の約8割方を占め,それからようやく診療科を決めるときも部活の先輩から酒に酔わされ,その勢いで入局を考えはじめ,また何よりもポリクリ中で皮膚科医の皮疹,メラノーマを見ただけですぐ鑑別診断を含めて診断できるといういわば「職人技」に感銘してこれだ,という直感で皮膚科および癌診療に決めた.現在このようないわば適当で緩いプロセスはない.しかし今振り返ってもこの直感で進路を決めたのは正解であったと思うことは言うまでもない.

皮膚科診療で感じる国際化

著者: 木下美咲

ページ範囲:P.31 - P.31

トロントでの臨床留学を終えて大学に帰室し間もなく3年となる.新型コロナの蔓延にもかかわらず外国人患者さんを診療する機会が多くなった.多人種・多文化都市での診療経験から学んだのは,①国際的,あるいは特定の人種では一般的だが本邦では患者数が少ないためよく知られていない疾患,②本邦でも患者は存在するが,疾患概念自体が浸透していない(あるいは分類や捉え方が異なる)病態が少なからず存在するということだ.帰国後のある日,アフリカ出身の30代黒人女性が両頰に多発する粟粒大の黒褐色丘疹を主訴に受診した.何件かの近隣皮膚科に相談したが明確な診断名がわからないという.留学時にフレッシュマン用のレクチャーに忍び込んで聞いたことの受け売りで「(黒人俳優の)モーガン・フリーマンさんのお顔にあるのと同じ,dermatosis papulosa nigraですよ」と説明すると納得,安心されていた.またあるときには両前腕の異常なかゆみに悩まされ続けている50代白人男性が受診した.数々のステロイド軟膏や抗ヒスタミン薬を処方されるも全く効かず,睡眠にも支障をきたし疲弊しているという.軽度の乾燥と搔破痕以外に明らかな皮疹はない.このbrachioradial pruritusはnotalgia parestheticaと同様,神経因性皮膚症に位置づけられる.本邦では比較的珍しく,独立した疾患概念として認知されているとは言い難いが,欧米の教書では一般的に記載されている.神経障害性疼痛薬によく反応するためプレガバリンの少量内服を開始したところ,数年悩んだ症状がほぼ完全に消退し夢のようだと喜んでおられた.

私はアトピー性皮膚炎専門外来でがんばってます

著者: 勝田倫江

ページ範囲:P.42 - P.42

私はアトピー性皮膚炎専門外来をしている.既に診断がついてから予約を取っていらっしゃる方も多いので,診断に苦労はなく単調と思われがちだ.実際のこところ,以前はアトピー性皮膚炎に立ち向かう武器は,ステロイド外用,タクロリムス軟膏,保湿などの外用剤,抗アレルギー剤や漢方などの内服薬,そしてトーク力しかなかった.しかし,2018年春,デュピルマブの登場により外来は一変した.なんといっても高額治療ではあるが,アトピー性皮膚炎がこれほどまでに寛解することがあるとは思ってなかった.JAK阻害薬の軟膏と内服薬の登場で,治療手段が増え私の武器は増すばかりだ.しかし,デュピルマブの治療をしてほぼEASI(eczema area and severity index)やNRS(numerical rating scale)がクリアになっても,湿疹病変の再燃を繰り返す患者さんがいらした.その患者さんは「お酒を飲むと悪くなる」とお話しされていたが,金属パッチテストをしたところニッケルとクロムに陽性所見が得られ,おつまみに食べるチョコレートやナッツなどの金属含有の多い食物除去で湿疹の消長が小さくなったことを経験した.湿疹が全身にあったころは何が悪化因子かわからず,パッチテストもできるような状態ではなかったが,湿疹が良くなったことで,悪化因子が見えることが増えた.湿疹が良くなったからこそ,外用剤を使うタイミングが明確になり生活指導がより生かされるようになったことに私は感激した.季節,花粉で湿疹が悪化する人,発汗で湿疹が良くなる人も見えてきた.湿疹の悪化因子が見えるようになり,ごく一部の患者さんではあるが,デュピルマブを卒業し再び外用加療を中心に治療する患者さんも経験した.

“みえるもの”,“みえないもの”

著者: 古賀浩嗣

ページ範囲:P.59 - P.59

皮膚科診療の最大の特徴は症状が目視できることだと思います(瘙痒感は直接はみえませんが…).“みえるもの”に対して目視では得られない微細な情報を得るために皮膚生検を行い,多くの疾患ではその病理学的所見が診断に重要になってきます.そしてさらに情報を得るためにダーモスコピー,電子顕微鏡やその他の手法を用いて診断に役立てます.最近は研究において生体内で可視化する実験系が増えてきていますが,多くのアッセイはアウトカムを反映するマーカーや事象を測定して間接的に証明しているわけで,われわれが相手にしている皮疹というものはみえるが,その診断や病態を考える際には“みえないもの”を相手にする必要があります.研修医時代に教えていただいた皮膚科の先生は紹介状に対して,皮疹の性状から想像される病理像を意識してお返事を書いておられました.生検していなくとも所見を想像する,“みえるもの”から“みえないもの”を考えるというトレーニングは皮膚科医にとって非常に重要だと感じます.皮疹をみて生検像を意識し,その後に病理所見をみてフィードバックする,という流れが診断技術の向上に大事だと考えて,なるべくそれを意識して診療するように心がけています.最近ではどんな皮疹をみるときにもダーモスコピーを使っていて,そこから病理像を想像して診断を考えるプロセスはなかなか楽しいです.もう1つ大事だと思うのは患者さんの性格=“みえないもの”を捉えて診療する,ということです.忙しい外来で時間が限られていると,よりセンスが求められるところです.“みえる”言動などから性格を探るわけですが,これが難しく,時に読み違えて失敗します.“みえるもの”から“みえないもの”を捉える技術を今後も磨いていきたいと思います.

コロナ禍で変わる日常

著者: 武市拓也

ページ範囲:P.75 - P.75

コロナ禍が始まって2年が過ぎようとしている.私の非日常が始まったのは,2020年2月の日本研究皮膚科学会きさらぎ塾後であった.当初,学会や会議はすべて中止や延期となったが,その後にオンライン開催が始まり,最近は現地とオンラインのハイブリッドが多くなってきている.参加するためにはZoomやTeamsの使い方を覚える必要があり,今でも多くの方が苦労されていると思う.私の臨床研究は遺伝性疾患を対象としているため,コロナウイルスのPCR検査にも必要とされるDNA抽出のための試薬やキットが納入されず,研究の遅延を余儀なくされた.コロナ禍の間はこの状況も続くと考えられ,臨床研究にご協力いただける患者さんやご家族,貴重な症例をご紹介いただいている全国の先生方には,解析が遅くなることでご迷惑をおかけし大変申し訳なく思っている.コロナ禍でも,研究室のメンバーをはじめ,たくさんの方々に助けていただいている.コツコツと頑張っていきたい.

予後の告知

著者: 柴山慶継

ページ範囲:P.76 - P.76

私の専門分野は皮膚悪性腫瘍である.悪性黒色腫などの進行癌の患者さんを扱うことが多々あるが,どうしてもsevereな予後告知は避けて通れない.まだ転移のない時期からフォローしある程度年月が経過してからの転移の場合はまだそこまででないが,初診で既に多発転移をきたしている場合の予後の告知は非常に神経を使う.なぜなら患者本人,家族との信頼関係が一切構築されていない状態で,まだ出会って間もない,しかも自分より1回りも2回りも若い医師(私)に突然「過去のデータからみるとかあなたのステージでは余命は数か月です.化学療法の効果がなければ緩和ケアに移行します」などと伝えられても,すぐに受け入れられないし不信感を抱かれることさえもある.それをできるだけ払拭させるには頻回の丁寧なIC(informed consent)しかないがその努力もむなしく,最後,緩和病院に行くまでまたはお亡くなりになるまで信頼関係が構築できず,本人,ご家族が納得されない表情で病院を去るときは何ともいえない虚しさと無力さを感じる.自分にはまだ患者を納得させるための「貫禄」がないからなのかそれともICの「技術的な問題」なのか.

私が悪性腫瘍の治療に関わるようになって14年経つがこのICだけはいまだに慣れない.

臨機応変

著者: 市山進

ページ範囲:P.81 - P.81

以前勤務した病院でご指導下さった皮膚科部長の外来診療の進め方やカルテ記載のスタイルを学び真似しながら日常診療を行ってきた.患者が入ってくる前に診察室内の物品が乱れていないようにする,脱衣の際に誤って別の患者が入ってこないように鍵を閉める,などのきめ細かい指導も受けた.既往歴,アレルギー歴,合併症,家族歴,常用薬などはもちろん,職種,車運転の有無,生活歴も問診して目の前の患者を把握する.平易な言葉でゆっくりと説明するよう努める.可能な限り外用などの処置も行う.時間はかかる.最近,往診型の外勤と都心のビジネス街のクリニックの外勤に行くようになった.前者は施設入所中の超高齢者が対象となることがほとんどで,後者は多忙な働き盛りが多く受診する特徴がある.施設では石鹸洗浄や外用などはスタッフが担ってくれるので,彼らときちんと連携することで治療への応答はむしろよいことも多い.爪や胼胝の切削は積極的に行う.デブリードマンも必要に応じて行うが,頻繁に診察できないことも考慮しなければならない.後者は昼休みや勤務時間中の空き時間を利用して受診する患者も多く,予約時刻を10分過ぎただけで文句を言われることもあるし,次の予定があるからと予約を急遽キャンセルする患者もいる.懇切丁寧な対応よりもスピード重視だ.大学,往診,都心のクリニックそれぞれでやり方を臨機応変に修正する必要性を痛感するとともに,各医療施設での経験が別の施設での診療に役立っていると思えることもある.医学的なことだけでなく,診察・説明の技術にも常に勉強,改善,実行,見直しの繰り返しが必要だと改めて思う.

未来の皮膚科へ

著者: 田中隆光

ページ範囲:P.101 - P.101

私は医師になり,15年目を迎えています.その間,7年ほど医局長を務め,現在は皮膚外科を中心に,大学病院の勤務医として働いています.近年の医療技術の進歩は目覚ましく,今後10〜20年で,医師としての仕事も大きく変化していくと思われます.新型コロナウイルスの蔓延もオンライン診療の技術を促進させ,昨今ではAI(人工知能)による問診や画像診断も実用化されており,今後さらに進歩していくことが予想されます.もしかしたら主訴や症状,検査所見から,診断や治療までを携帯アプリで簡単に行い,薬は自宅の3Dプリンターから出てくるといった夢のような時代が来るかもしれません.

新規診断システム開発のススメ

著者: 泉健太郎

ページ範囲:P.102 - P.102

海外留学から帰国した2020年1月より大学院生時代の研究テーマとして手がけた全長BP180ELISA法の窓口を担当している.

本邦で最多の自己免疫性水疱症である水疱性類天疱瘡(bullous pemphigoid:BP)はBP230やBP180に対する自己抗体により発症するため,診断・自己抗体の検出にBP230ELISAやBP180NC16A ELISAが有用である.しかし,これらのELISAでは自己抗体を検出することができない症例も存在することから,市販のELISAで陰性の結果となる症例において自己抗体を検出することを可能にする新規ELISAを開発することが大学院生時代の研究の目的であった.新規ELISAを作成するにあたり,BPの主要な自己抗原であるBP180全長リコンビナント蛋白を作成し,BP自己抗体の主要な病原エピトープであるNC16Aに対する自己抗体を含むBP180全領域に対する自己抗体を理論上検出することが可能となる全長BP180ELISA法を開発した.

医薬品医療機器総合機構で新薬審査業務に携わるようになって6年目の雑感

著者: 種瀬啓士

ページ範囲:P.109 - P.109

医薬品医療機器総合機構(Pharmaceutical and Medical Devices Agency:PMDA)で新薬審査を中心とした薬事関連の業務に携わるようになったのが2016年春.以来,常勤職員として3年間勤務し,その後も週に一度の非常勤職員として勤務を継続している.当初はどのような仕事をしている組織なのかも十分に把握しないままに入職したが,5年以上が経過した現在,薬事の基本的な考え方をある程度は理解できるようになった.折しも皮膚科領域の新薬開発ラッシュの最中で仕事をさせていただき,自分自身が治験相談や審査に携わって承認された皮膚科関連の新薬・効能追加薬の数は50に迫っている.短期間でこれだけ多くの新薬開発の舞台裏を見せていただけていることを幸運に思うのと同時に,それらの薬剤がもたらした皮膚科医療の変化の大きさにも驚いている.自分自身が携わった品目の中でも,治験相談と新薬審査の両方に関わった品目が薬剤として承認されることには特に感慨深さを覚える.薬剤開発は平均10年を要する一大事業であり,臨床試験の立案から結果の取りまとめだけをとっても数年の期間を要するため,同じ開発品目の治験相談と承認審査の両者に携わる機会を得るには最低3年の在籍が必要となる.自分自身にとってそのような品目が薬剤として承認されるようになったのはやはりここ2年のことであるが,有効性の結果が治験開始前の試験プロトコールの相談の際に予想していたもの以上であることもあれば,以下である場合もあり,新薬開発の奥深さを感じる機会となっている.また,自分が審査や治験相談に携わった薬剤を一皮膚科医として実際に患者さんに投与する機会も増えてきた.それらがPMDAでの審査業務の際に見たとおりの有効性や忍容性を発揮してくれたときはやはり嬉しいと感じる.このような新薬達が今後どのように育薬されていくのか.自分自身も,投与した患者さんの声を聞きながら楽しみに見守っていきたいと思っている.

まなびかた

著者: 伊東孝通

ページ範囲:P.120 - P.120

皮膚科には数千もの疾患があるらしいと何かの本で知って,皮膚科医になりたての私は奮い立った.ヨシ,片っ端から覚えていってやろうじゃないか,と.まずは日本語の教科書をいくつか読破した.手元に届く学会関連誌(日本皮膚科学会雑誌など)も隅々まで目を通した.論文を読むのが趣味のようになり,商業誌(臨床皮膚科など)も定期購読し始めた.購読数は徐々に増え,皮膚科と形成外科領域で合わせて11誌になった.そのうち論文は英語で読み書きするようになり,10年ほど続けた購読も終了した.

皮膚科3年目のときに長崎県の対馬(離島)に赴任した.のんびりとした環境で魚介も美味しかったが,皮膚科の教材が全く置いてなかった.やむなく最新皮膚科学大系(中山書店)を購入してずっと読んだ.転勤後も何度も読み直した.

褥瘡対策チームと下肢救済有志の会に参加して

著者: 馬場俊右

ページ範囲:P.149 - P.149

院内の褥瘡対策チームに十数年前から参加しており,多職種で回診を行っている.数年前からは,下肢救済有志の会のメンバーにも加えていただいた.褥瘡対策チーム担当のWOCナース(wound ostomy continence nurse)と形成外科の先生がメンバーなので,私も褥瘡対策チームと兼任したような状況だった.褥瘡の院内発生は,最近は手術体位に関連する例や全身状態不良の方に多いが,特に増えている印象はない.一方,閉塞性動脈硬化症の足潰瘍や糖尿病性壊疽は増加しており,下肢救済有志の会が結成された.今のところ病院の正式なチームではないが,メンバーは循環器(血管)内科医,形成外科医,糖尿病内科医,人工透析室や糖尿病内科の看護師,WOC,理学療養士,義肢装具士の方々である.実際の診察や治療をその場で行うわけではないが,対象症例について,症状や血流評価の結果から,血管内治療の適応や方法の検討を行い,潰瘍や壊死への外科的治療についても,血流状態や装具作成やリハビリの観点も含めて検討している.大部分は糖尿病と人工透析の方で,合併症も多く,日頃の血糖管理や周術期の透析管理などについても注意が必要な例が多い.主に血管評価と外科的治療がメインになるため,皮膚科医の出番は少なく,足病の悪化に関連しそうな白癬や陥入爪などがあれば治療についてお話しする程度だが,私にとっては,血流評価の方法やデータの見方など以前より多少慣れてきて,足の潰瘍や壊疽の方が受診した場合に役立っている.潰瘍や壊死への局所治療を行うのみならず,血流評価の結果の確認や行われていなければ検査や紹介が必要になる.循環障害に起因する場合,その評価と血流改善がなければ,外用剤の選択だけでは軽快しない.それでも足の潰瘍や壊疽の最初の紹介先が皮膚科の場合も多く,窓口になる科として適切に評価や治療につなげるようなマネージメントが求められる.

継続は力なり

著者: 国本佳代

ページ範囲:P.156 - P.156

最近女性のキャリア形成に関して聞かれることが多く,私の大したことのないキャリアについて少し書かせていただきたいと思う.

気が付けば医学部を卒業して18年,中堅と言われる年代になってしまった.皮膚疾患の多くはその外見からQOLに大きく関わり,生きづらさを感じる患者さんも多い.それを良い状態に導けることに魅力を感じ,皮膚科に入局したのを思い出す.乾癬,アトピー性皮膚炎,悪性黒色腫などの難治性疾患に対して,先人の研究成果により続々と新規薬剤が開発され,治療による寛解維持が現実的となった.このような時代の皮膚科臨床医であることが嬉しく,最新の知見や治療に関われることを誇りに思っている.ただ,私生活では家庭と仕事の両立はやはり大変であった.医師として男性と同等に働き知識や技術を得たいと思う反面,妊娠出産育児はその喜びとともに体と精神に大きな負担となり,子供が成人になるまでそれは続く.仕事における責任と家庭における責任を両立させるのはとても難しいことであるが,育児を楽しみつつこれまで勤務を続けてこられたのはよき理解者である家族の協力とよき指導者がいたからである.私はさまざまな分野に興味を持ちすぎて専門と言える分野はないが,臨床力を伸ばしたいという希望を指導医は見守ってくれていた.5年間の病棟医長を経験し,これからも乾癬,レーザー治療,手術を中心に学び続けていきたいと思っている.今は若い先生の指導をすべき立場にもなり,大学では皮膚科への探求心と教育に情熱を燃やす指導者に刺激を受け,自分もそのようになりたいと大学に居座り続けている.

(二)十年一昔

著者: 島内隆寿

ページ範囲:P.166 - P.166

皮膚科医として20年以上が経過して,皮膚科学の日進月歩の発展を実感できる年齢になったと感じております.私が研修医の頃,ナローバンドUVBが登場する中,乾癬に対するゲッカーマン療法をまだ実施していた時代でした.バイオ全盛となった今,若手の先生にとって太陽灯を用いたゲッカーマン療法の治療風景は,もはや歴史的な代物でしょう.メラノーマに対するDAC-Tam feron療法や血管肉腫に対するIL-2の局所注射も,今ではほとんど実施されることはなく,免疫チェックポイント阻害薬や分子標的治療薬が主役となっております.私の専門としている皮膚リンパ腫においても,新規治療薬や現在治験中の薬剤が今後,臨床の現場に登場すると期待しております.特に治験の段階で携わらせていただいた薬剤が実臨床で使用できるようになったときの喜びは,医師としての達成感を感じます.乾癬,アトピー性皮膚炎,皮膚悪性腫瘍の分野において,この20年で治療法が激変しており,今昔の感に堪えない思いです.さらに20年後,皮膚科学がどのような発展を遂げているか,期待を胸に,その未来を切り開く若手医師の育成,サポートに貢献しなければ…と感じる日々でございます.

乾癬と医局長と,時々,オカン

著者: 加藤麻衣子

ページ範囲:P.169 - P.169

「あっという間の一年」.最近年度末になると決まってそう感じる.それは充実した日々を過ごすことができているということで,とてもありがたいことでもある.乾癬を専門にしたい!と宣言してはや5年,大量の資料を持ち込んで変な汗をかきながら始めた乾癬外来も,悩むことも多いがやりがいを感じている.乾癬診療をしていることでつながることができたご縁もたくさんあり,本当にありがたく思う.さらに新たな挑戦として1年ほど前から医局長をさせていただいているのだが,こちらは担当してから日も浅くまだまだ変な汗しかかかない日々である.「医局長ってなんでずっとパソコンとにらめっこしているのだろう」と今まで思っていたが,やってみるともれなく自分もそうなった.医局員みんなのオカンになったつもりで色々と考えるが,うまくいったりいかなかったり….元来要領がよくない上にさらにコロナの影響もあり,オカンは家でも職場でもずっとてんてこ舞いである.そんな私を見かねて家族も医局員も助けてくれるのでなんとかやっていけた,令和3年度はまさにそんな1年であった.

疫病今昔

著者: 野村尚史

ページ範囲:P.170 - P.170

藤原道長(西暦966〜1027年)が,998年から1021年まで断続的につけた日記は,御堂関白記と称される.この自筆本が,京都市右京区にある陽明文庫に現存する.自筆部分が少なからず含まれる巻物が,国内外の度重なる危機を乗り越え,一千年以上守り伝えられているという奇跡的事実に,驚きを禁じえない.

今に伝わる最も古い道長の自筆は,998年7月5日辛酉の記録で,「相撲の中止,仁王経の転読,大祓の実施」が記されている.当時,人々は疫病に悩まされていた.これらは,当時の朝廷にできた精一杯の疫病対策である.相撲の中止は理にかなっているが,結論に至るまで,侃侃諤諤の様相だったろう.

私のアレルギーとこれからの臨床研究

著者: 松岡悠美

ページ範囲:P.180 - P.180

5年前くらい前だったでしょうか? オミクス解析大家の基礎の先生の講演後,当時所属していた他科の臨床の教室の教授が「ここまで解析が複雑化してきて,われわれ臨床医は,どのように研究に取り組んでいけばよいのでしょうか?」と質問しました.そのときに,その演者の先生は,「お医者さんは,お医者さんで患者さんを治療していて,十分世の中の役に立っているのですから,サンプルを提供してくださるだけで十分ではないですか」とお答えになりました.そのときのやり取りが,強烈に頭に残っています(というかカチン!と来ました).マイクロバイオーム解析,シングルセル解析,さらにはドライのみのデータベースの解析……膨大なデータ解析は,確かに大規模な研究予算を投入すれば,素晴らしいデータが出ると思います.ただ,そのような研究にアクセスできる臨床医は,ビックラボのメンバーやツテのある人に限定され,一方,若手の,例えば限られた予算で,臨床検体を数例解析しても,科学的に説得力のあるデータは得られません.そして,計画書の作成から研究開始まで,膨大な書類仕事を自らこなさねばなりません.ただ,5年前に「サンプルを提供するだけの臨床医」という言葉に囚われてしまっただけかもしれません.でも,それ以来,流行りに乗っただけのようなデータ解析の研究を見ると,アレルギーを起こしてしまうのです.しかし,一捻りも二捻りもした臨床研究は,ローコストですが,時間がかかる.「サンプルを提供するだけの臨床医」という言葉にアレルギーを獲得して,たった一言の言葉に囚われ,時流に乗り遅れるというのが,私の現状です.しかし,研究者が「ああでもない,こうでもない」と頭を捻り,仮説を立てて,地道に研究するという分野自体が,今後縮小されていくことでしょう.

病棟医長になり思うこと—皮膚外科手技の習得について

著者: 北川敬之

ページ範囲:P.188 - P.188

2022年1月から病棟医長に就任した.今までの人生において,マネージメント業務をしたことがなく日々の仕事に四苦八苦している.以前からいずれ病棟医長になることを予期しており,病棟医長になるに当たりぼんやりと目標を描いていた.私は皮膚科10年目にして形成外科へ研修に行き,6年間他大学の形成外科で,その後1年半を関連病院で形成外科医として働いていた.そのような経験から皮膚科に戻った後は,主に皮膚外科を担当させていただいており,手術について医局の先生方から意見を求められることが多くある.時間をかけて形成外科研修をした割にはまだまだ未熟ではあるが,多少伝授すべき技術はある.そこで病棟医長になるにあたり,自分なりに皮膚外科学を系統的にまとめ,段階的に技術を習得するカリキュラムを構築したいと考えている.外科,泌尿器科,産婦人科などからは手技習得のためのトレーニング法についての論文が多数あり,それらを参考に皮膚外科用に変換し運用しようと思っている.また先日,日本皮膚科学会西部支部大会で手術映像システムの活用についての発表を拝聴し,トレーニングに活用できるのではないかと思っている.「One cannot learn anything so well as by experiencing it oneself—Albert Einstine」という言葉があるように,手技習得は最終的に自分で体験する,自分で行うことが重要だと思う.さまざまなツール,方法を用いて自分で行うに至るまでのレールを敷く手助けをしたいと思っている.「やってみせ 言って聞かせてさせてみて 誉めてやらねば ひとは動かじ—山本五十六」の精神で.

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.6 - P.7

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.8 - P.9

あとがき フリーアクセス

著者: 石河晃

ページ範囲:P.198 - P.198

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が日本に上陸してから早くも2年が経過しました.当初から予測されていたことではありましたが,流行と収束を繰り返しながらウイルスは変異を続けています.しかし,人々も無策ではなく,人の移動を最小限に,接触も最小限にするためにさまざまな工夫がされてきました.学会のWEB開催,会議のリモート化,日常生活においてはオンラインショッピングが大変発達しました.これらの対応を可能にしたのはインターネットです.人々はインターネットに接続している機器を常に身につけて生活し,人と人もネットを介してつながっています.現金を持ち歩かず,スマホで決済することが普通になっています.生活がここまでネットに依存してくると,もしコロナのような強烈なコンピュータウイルスが出現したらと思うとぞっとします.2045年問題として知られるシンギュラリティ,すなわちAIなどの技術が自ら人間より賢い知能を生み出すことが可能になる時点では,人はAIに支配されてしまうのでしょうか.ロシアによるウクライナ侵攻が今後どうなるか4月時点では予測できませんが,人類は戦争を回避する知能をどうしても獲得できないようです.政治をAIに託したら国際紛争はなくなるのでしょうか.人間に欲望がある限りやはり紛争はなくならないのでしょうか.

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

78巻12号(2024年11月発行)

78巻11号(2024年10月発行)

78巻10号(2024年9月発行)

78巻9号(2024年8月発行)

78巻8号(2024年7月発行)

78巻7号(2024年6月発行)

78巻6号(2024年5月発行)

78巻5号(2024年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024

78巻4号(2024年4月発行)

78巻3号(2024年3月発行)

78巻2号(2024年2月発行)

78巻1号(2024年1月発行)

77巻13号(2023年12月発行)

77巻12号(2023年11月発行)

77巻11号(2023年10月発行)

77巻10号(2023年9月発行)

77巻9号(2023年8月発行)

77巻8号(2023年7月発行)

77巻7号(2023年6月発行)

77巻6号(2023年5月発行)

77巻5号(2023年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023

77巻4号(2023年4月発行)

77巻3号(2023年3月発行)

77巻2号(2023年2月発行)

77巻1号(2023年1月発行)

76巻13号(2022年12月発行)

76巻12号(2022年11月発行)

76巻11号(2022年10月発行)

76巻10号(2022年9月発行)

76巻9号(2022年8月発行)

76巻8号(2022年7月発行)

76巻7号(2022年6月発行)

76巻6号(2022年5月発行)

76巻5号(2022年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022

76巻4号(2022年4月発行)

76巻3号(2022年3月発行)

76巻2号(2022年2月発行)

76巻1号(2022年1月発行)

75巻13号(2021年12月発行)

75巻12号(2021年11月発行)

75巻11号(2021年10月発行)

75巻10号(2021年9月発行)

75巻9号(2021年8月発行)

75巻8号(2021年7月発行)

75巻7号(2021年6月発行)

75巻6号(2021年5月発行)

75巻5号(2021年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021

75巻4号(2021年4月発行)

75巻3号(2021年3月発行)

75巻2号(2021年2月発行)

75巻1号(2021年1月発行)

74巻13号(2020年12月発行)

74巻12号(2020年11月発行)

74巻11号(2020年10月発行)

74巻10号(2020年9月発行)

74巻9号(2020年8月発行)

74巻8号(2020年7月発行)

74巻7号(2020年6月発行)

74巻6号(2020年5月発行)

74巻5号(2020年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2020 Clinical Dermatology 2020

74巻4号(2020年4月発行)

74巻3号(2020年3月発行)

74巻2号(2020年2月発行)

74巻1号(2020年1月発行)

73巻13号(2019年12月発行)

73巻12号(2019年11月発行)

73巻11号(2019年10月発行)

73巻10号(2019年9月発行)

73巻9号(2019年8月発行)

73巻8号(2019年7月発行)

73巻7号(2019年6月発行)

73巻6号(2019年5月発行)

73巻5号(2019年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2019 Clinical Dermatology 2019

73巻4号(2019年4月発行)

73巻3号(2019年3月発行)

73巻2号(2019年2月発行)

73巻1号(2019年1月発行)

72巻13号(2018年12月発行)

72巻12号(2018年11月発行)

72巻11号(2018年10月発行)

72巻10号(2018年9月発行)

72巻9号(2018年8月発行)

72巻8号(2018年7月発行)

72巻7号(2018年6月発行)

72巻6号(2018年5月発行)

72巻5号(2018年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2018 Clinical Dermatology 2018

72巻4号(2018年4月発行)

72巻3号(2018年3月発行)

72巻2号(2018年2月発行)

72巻1号(2018年1月発行)

71巻13号(2017年12月発行)

71巻12号(2017年11月発行)

71巻11号(2017年10月発行)

71巻10号(2017年9月発行)

71巻9号(2017年8月発行)

71巻8号(2017年7月発行)

71巻7号(2017年6月発行)

71巻6号(2017年5月発行)

71巻5号(2017年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2017 Clinical Dermatology 2017

71巻4号(2017年4月発行)

71巻3号(2017年3月発行)

71巻2号(2017年2月発行)

71巻1号(2017年1月発行)

70巻13号(2016年12月発行)

70巻12号(2016年11月発行)

70巻11号(2016年10月発行)

70巻10号(2016年9月発行)

70巻9号(2016年8月発行)

70巻8号(2016年7月発行)

70巻7号(2016年6月発行)

70巻6号(2016年5月発行)

70巻5号(2016年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2016 Clinical Dermatology 2016

70巻4号(2016年4月発行)

70巻3号(2016年3月発行)

70巻2号(2016年2月発行)

70巻1号(2016年1月発行)

69巻13号(2015年12月発行)

69巻12号(2015年11月発行)

69巻11号(2015年10月発行)

69巻10号(2015年9月発行)

69巻9号(2015年8月発行)

69巻8号(2015年7月発行)

69巻7号(2015年6月発行)

69巻6号(2015年5月発行)

69巻5号(2015年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2015 Clinical Dermatology 2015

69巻4号(2015年4月発行)

69巻3号(2015年3月発行)

69巻2号(2015年2月発行)

69巻1号(2015年1月発行)

68巻13号(2014年12月発行)

68巻12号(2014年11月発行)

68巻11号(2014年10月発行)

68巻10号(2014年9月発行)

68巻9号(2014年8月発行)

68巻8号(2014年7月発行)

68巻7号(2014年6月発行)

68巻6号(2014年5月発行)

68巻5号(2014年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2014 Clinical Dermatology 2014

68巻4号(2014年4月発行)

68巻3号(2014年3月発行)

68巻2号(2014年2月発行)

68巻1号(2014年1月発行)

67巻13号(2013年12月発行)

67巻12号(2013年11月発行)

67巻11号(2013年10月発行)

67巻10号(2013年9月発行)

67巻9号(2013年8月発行)

67巻8号(2013年7月発行)

67巻7号(2013年6月発行)

67巻6号(2013年5月発行)

67巻5号(2013年4月発行)

特集 最近のトピックス2013 Clinical Dermatology 2013

67巻4号(2013年4月発行)

67巻3号(2013年3月発行)

67巻2号(2013年2月発行)

67巻1号(2013年1月発行)

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

66巻11号(2012年10月発行)

66巻10号(2012年9月発行)

66巻9号(2012年8月発行)

66巻8号(2012年7月発行)

66巻7号(2012年6月発行)

66巻6号(2012年5月発行)

66巻5号(2012年4月発行)

特集 最近のトピックス2012 Clinical Dermatology 2012

66巻4号(2012年4月発行)

66巻3号(2012年3月発行)

66巻2号(2012年2月発行)

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

65巻11号(2011年10月発行)

65巻10号(2011年9月発行)

65巻9号(2011年8月発行)

65巻8号(2011年7月発行)

65巻7号(2011年6月発行)

65巻6号(2011年5月発行)

65巻5号(2011年4月発行)

特集 最近のトピックス2011 Clinical Dermatology 2011

65巻4号(2011年4月発行)

65巻3号(2011年3月発行)

65巻2号(2011年2月発行)

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

64巻12号(2010年11月発行)

64巻11号(2010年10月発行)

64巻10号(2010年9月発行)

64巻9号(2010年8月発行)

64巻8号(2010年7月発行)

64巻7号(2010年6月発行)

64巻6号(2010年5月発行)

64巻5号(2010年4月発行)

特集 最近のトピックス2010 Clinical Dermatology 2010

64巻4号(2010年4月発行)

64巻3号(2010年3月発行)

64巻2号(2010年2月発行)

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

63巻11号(2009年10月発行)

63巻10号(2009年9月発行)

63巻9号(2009年8月発行)

63巻8号(2009年7月発行)

63巻7号(2009年6月発行)

63巻6号(2009年5月発行)

63巻5号(2009年4月発行)

特集 最近のトピックス2009 Clinical Dermatology 2009

63巻4号(2009年4月発行)

63巻3号(2009年3月発行)

63巻2号(2009年2月発行)

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

62巻11号(2008年10月発行)

62巻10号(2008年9月発行)

62巻9号(2008年8月発行)

62巻8号(2008年7月発行)

62巻7号(2008年6月発行)

62巻6号(2008年5月発行)

62巻5号(2008年4月発行)

特集 最近のトピックス2008 Clinical Dermatology 2008

62巻4号(2008年4月発行)

62巻3号(2008年3月発行)

62巻2号(2008年2月発行)

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

61巻10号(2007年9月発行)

61巻9号(2007年8月発行)

61巻8号(2007年7月発行)

61巻7号(2007年6月発行)

61巻6号(2007年5月発行)

61巻5号(2007年4月発行)

特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007

61巻4号(2007年4月発行)

61巻3号(2007年3月発行)

61巻2号(2007年2月発行)

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

60巻11号(2006年10月発行)

60巻10号(2006年9月発行)

60巻9号(2006年8月発行)

60巻8号(2006年7月発行)

60巻7号(2006年6月発行)

60巻6号(2006年5月発行)

60巻4号(2006年4月発行)

60巻5号(2006年4月発行)

特集 最近のトピックス 2006 Clinical Dermatology 2006

60巻3号(2006年3月発行)

60巻2号(2006年2月発行)

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

59巻11号(2005年10月発行)

59巻10号(2005年9月発行)

59巻9号(2005年8月発行)

59巻8号(2005年7月発行)

59巻7号(2005年6月発行)

59巻6号(2005年5月発行)

59巻4号(2005年4月発行)

59巻5号(2005年4月発行)

特集 最近のトピックス2005 Clinical Dermatology 2005

59巻3号(2005年3月発行)

59巻2号(2005年2月発行)

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

58巻12号(2004年11月発行)

58巻11号(2004年10月発行)

58巻10号(2004年9月発行)

58巻9号(2004年8月発行)

58巻8号(2004年7月発行)

58巻7号(2004年6月発行)

58巻6号(2004年5月発行)

58巻4号(2004年4月発行)

58巻5号(2004年4月発行)

特集 最近のトピックス2004 Clinical Dermatology 2004

58巻3号(2004年3月発行)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

57巻10号(2003年9月発行)

57巻9号(2003年8月発行)

57巻8号(2003年7月発行)

57巻7号(2003年6月発行)

57巻6号(2003年5月発行)

57巻4号(2003年4月発行)

57巻5号(2003年4月発行)

特集 最近のトピックス2003 Clinical Dermatology 2003

57巻3号(2003年3月発行)

57巻2号(2003年2月発行)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年8月発行)

56巻8号(2002年7月発行)

56巻7号(2002年6月発行)

56巻6号(2002年5月発行)

56巻5号(2002年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2002

56巻4号(2002年4月発行)

56巻3号(2002年3月発行)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻14号(2001年12月発行)

特集 皮膚真菌症の新しい治療戦略

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

55巻9号(2001年8月発行)

55巻8号(2001年7月発行)

55巻7号(2001年6月発行)

55巻6号(2001年5月発行)

55巻5号(2001年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2001

55巻4号(2001年4月発行)

55巻3号(2001年3月発行)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

54巻10号(2000年9月発行)

54巻9号(2000年8月発行)

54巻8号(2000年7月発行)

54巻7号(2000年6月発行)

54巻6号(2000年5月発行)

54巻5号(2000年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000

54巻4号(2000年4月発行)

54巻3号(2000年3月発行)

54巻2号(2000年2月発行)

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

53巻9号(1999年8月発行)

53巻8号(1999年7月発行)

53巻7号(1999年6月発行)

53巻6号(1999年5月発行)

53巻5号(1999年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1999

53巻4号(1999年4月発行)

53巻3号(1999年3月発行)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

52巻10号(1998年9月発行)

52巻9号(1998年8月発行)

52巻8号(1998年7月発行)

52巻7号(1998年6月発行)

52巻6号(1998年5月発行)

52巻5号(1998年4月発行)

特集 最近のトピックス1998 Clinical Dermatology 1998

52巻4号(1998年4月発行)

52巻3号(1998年3月発行)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

51巻10号(1997年9月発行)

51巻9号(1997年8月発行)

51巻8号(1997年7月発行)

51巻7号(1997年6月発行)

51巻6号(1997年5月発行)

51巻5号(1997年4月発行)

特集 最近のトピックス1997 Clinical Dermatology 1997

51巻4号(1997年4月発行)

51巻3号(1997年3月発行)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

50巻10号(1996年9月発行)

50巻9号(1996年8月発行)

50巻8号(1996年7月発行)

50巻7号(1996年6月発行)

50巻6号(1996年5月発行)

50巻5号(1996年4月発行)

特集 最近のトピックス1996 Clinical Dermatology 1996

50巻4号(1996年4月発行)

50巻3号(1996年3月発行)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

49巻10号(1995年9月発行)

49巻9号(1995年8月発行)

49巻8号(1995年7月発行)

49巻7号(1995年6月発行)

49巻6号(1995年5月発行)

49巻5号(1995年4月発行)

特集 最近のトピックス1995 Clinical Dermatology 1995

49巻4号(1995年4月発行)

49巻3号(1995年3月発行)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

48巻10号(1994年9月発行)

48巻9号(1994年8月発行)

48巻8号(1994年7月発行)

48巻7号(1994年6月発行)

48巻6号(1994年5月発行)

48巻5号(1994年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1994

48巻4号(1994年4月発行)

48巻3号(1994年3月発行)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

47巻10号(1993年9月発行)

47巻9号(1993年8月発行)

47巻8号(1993年7月発行)

47巻7号(1993年6月発行)

47巻6号(1993年5月発行)

47巻5号(1993年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1993

47巻4号(1993年4月発行)

47巻3号(1993年3月発行)

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

46巻10号(1992年9月発行)

46巻9号(1992年8月発行)

46巻8号(1992年7月発行)

46巻7号(1992年6月発行)

46巻6号(1992年5月発行)

46巻5号(1992年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1992

46巻4号(1992年4月発行)

46巻3号(1992年3月発行)

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

45巻10号(1991年9月発行)

45巻9号(1991年8月発行)

45巻8号(1991年7月発行)

45巻7号(1991年6月発行)

45巻6号(1991年5月発行)

45巻5号(1991年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1991

45巻4号(1991年4月発行)

45巻3号(1991年3月発行)

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

44巻9号(1990年8月発行)

44巻8号(1990年7月発行)

44巻7号(1990年6月発行)

44巻6号(1990年5月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1990

44巻5号(1990年5月発行)

44巻4号(1990年4月発行)

44巻3号(1990年3月発行)

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

43巻9号(1989年8月発行)

43巻8号(1989年7月発行)

43巻7号(1989年6月発行)

43巻6号(1989年5月発行)

特集 臨床皮膚科—最近のトピックス

43巻5号(1989年5月発行)

43巻4号(1989年4月発行)

43巻3号(1989年3月発行)

43巻2号(1989年2月発行)

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

42巻6号(1988年6月発行)

42巻5号(1988年5月発行)

42巻4号(1988年4月発行)

42巻3号(1988年3月発行)

42巻2号(1988年2月発行)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻13号(1987年12月発行)

41巻12号(1987年11月発行)

41巻11号(1987年10月発行)

41巻10号(1987年9月発行)

41巻9号(1987年8月発行)

41巻8号(1987年7月発行)

41巻7号(1987年6月発行)

41巻6号(1987年5月発行)

41巻5号(1987年5月発行)

41巻4号(1987年4月発行)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

40巻7号(1986年7月発行)

40巻6号(1986年6月発行)

40巻5号(1986年5月発行)

40巻4号(1986年4月発行)

40巻3号(1986年3月発行)

40巻2号(1986年2月発行)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

39巻6号(1985年6月発行)

39巻5号(1985年5月発行)

39巻4号(1985年4月発行)

39巻3号(1985年3月発行)

39巻2号(1985年2月発行)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

38巻6号(1984年6月発行)

38巻5号(1984年5月発行)

38巻4号(1984年4月発行)

38巻3号(1984年3月発行)

38巻2号(1984年2月発行)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

37巻7号(1983年7月発行)

37巻6号(1983年6月発行)

37巻5号(1983年5月発行)

37巻4号(1983年4月発行)

37巻3号(1983年3月発行)

37巻2号(1983年2月発行)

37巻1号(1983年1月発行)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

36巻8号(1982年8月発行)

36巻7号(1982年7月発行)

36巻6号(1982年6月発行)

36巻5号(1982年5月発行)

36巻4号(1982年4月発行)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

35巻8号(1981年8月発行)

35巻7号(1981年7月発行)

35巻6号(1981年6月発行)

35巻5号(1981年5月発行)

35巻4号(1981年4月発行)

35巻3号(1981年3月発行)

35巻2号(1981年2月発行)

35巻1号(1981年1月発行)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

34巻6号(1980年6月発行)

34巻5号(1980年5月発行)

34巻4号(1980年4月発行)

34巻3号(1980年3月発行)

34巻2号(1980年2月発行)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

33巻6号(1979年6月発行)

33巻5号(1979年5月発行)

33巻4号(1979年4月発行)

33巻3号(1979年3月発行)

33巻2号(1979年2月発行)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

32巻5号(1978年5月発行)

32巻4号(1978年4月発行)

32巻3号(1978年3月発行)

32巻2号(1978年2月発行)

32巻1号(1978年1月発行)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

31巻5号(1977年5月発行)

31巻4号(1977年4月発行)

31巻3号(1977年3月発行)

31巻2号(1977年2月発行)

31巻1号(1977年1月発行)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

30巻5号(1976年5月発行)

30巻4号(1976年4月発行)

30巻3号(1976年3月発行)

30巻2号(1976年2月発行)

30巻1号(1976年1月発行)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

29巻5号(1975年5月発行)

29巻4号(1975年4月発行)

29巻3号(1975年3月発行)

29巻2号(1975年2月発行)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻8号(1974年8月発行)

28巻7号(1974年7月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

28巻5号(1974年5月発行)

28巻4号(1974年4月発行)

28巻3号(1974年3月発行)

28巻2号(1974年2月発行)

28巻1号(1974年1月発行)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

27巻5号(1973年5月発行)

27巻4号(1973年4月発行)

27巻3号(1973年3月発行)

27巻2号(1973年2月発行)

27巻1号(1973年1月発行)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

26巻4号(1972年4月発行)

26巻3号(1972年3月発行)

26巻2号(1972年2月発行)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻13号(1971年12月発行)

特集 小児の皮膚疾患

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

特集 基底膜

25巻6号(1971年6月発行)

25巻5号(1971年5月発行)

25巻4号(1971年4月発行)

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

24巻12号(1970年12月発行)

24巻11号(1970年11月発行)

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

24巻5号(1970年5月発行)

24巻4号(1970年4月発行)

24巻3号(1970年3月発行)

24巻2号(1970年2月発行)

24巻1号(1970年1月発行)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

23巻4号(1969年4月発行)

23巻3号(1969年3月発行)

23巻2号(1969年2月発行)

23巻1号(1969年1月発行)