summary

線状IgA水疱性皮膚症(linear IgA bullous dermatosis:LABD)はごく稀に新生児発症の報告があるが,抗体産生能が未熟な新生児において自己抗体の由来は不明であった.われわれは生後4日目から発症した新生児LABDを経験した.皮膚だけでなく咽頭や喉頭粘膜まで病変が及び,気管挿管による呼吸管理が必要となった.挿管となったタイミングで母乳栄養が中止されたところ,その後の水疱新生が止まり皮疹は徐々に上皮化した.母体の血清では間接蛍光抗体法陰性であったが,母乳では患児血清と同様表皮基底膜部の真皮側に陽性になり,また患児病変皮膚に沈着していた自己抗体は抗J鎖染色が陽性の分泌型IgAであった.母乳内に含まれる分泌型IgAの自己抗体が授乳により患児に移行することで新生児LABDを発症したと考えた.

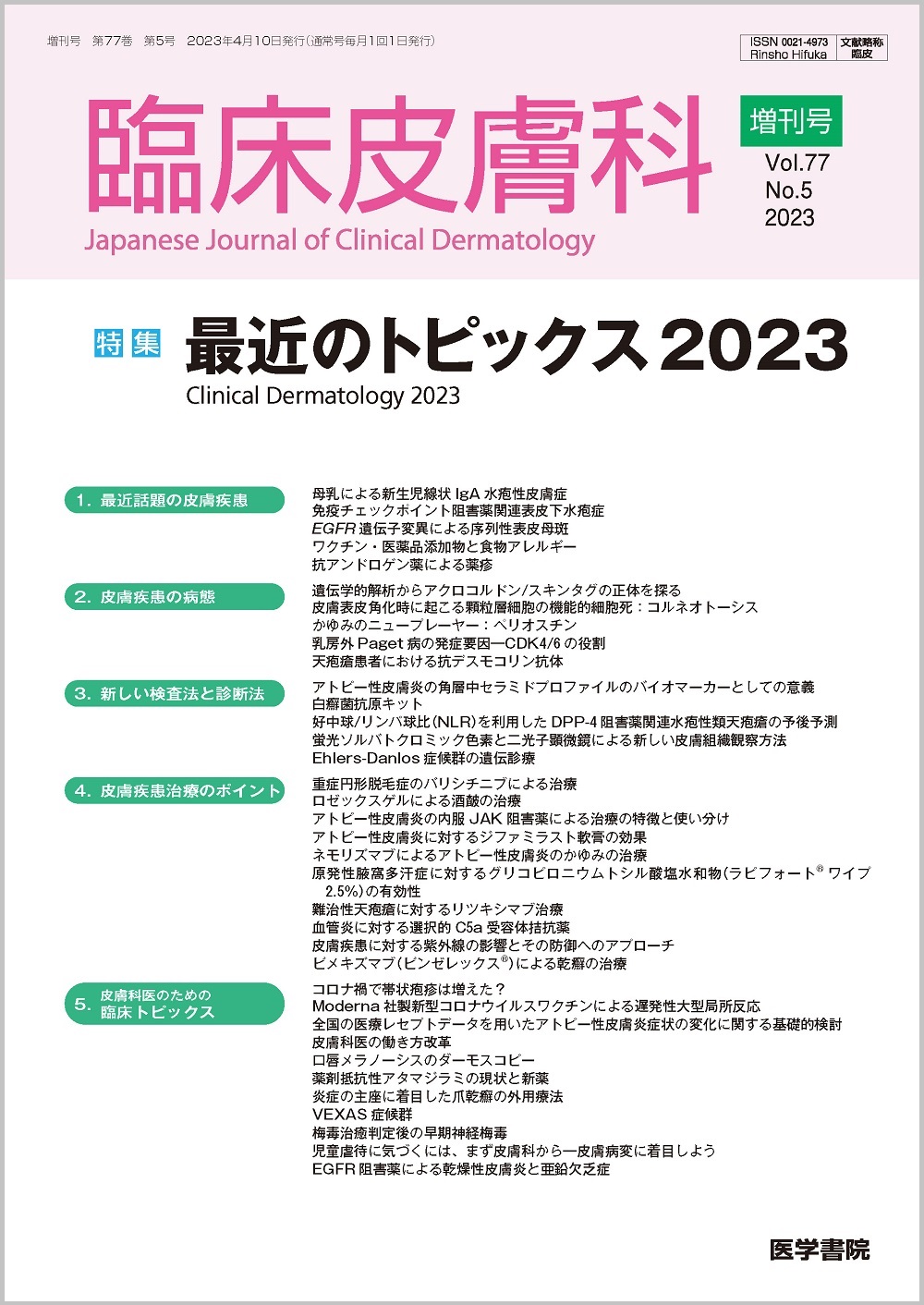

雑誌目次

臨床皮膚科77巻5号

2023年04月発行

雑誌目次

増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023

1.最近話題の皮膚疾患

母乳による新生児線状IgA水疱性皮膚症

著者: 江上将平

ページ範囲:P.11 - P.15

免疫チェックポイント阻害薬関連表皮下水疱症

著者: 葭本倫大

ページ範囲:P.17 - P.20

summary

免疫チェックポイント阻害薬(immune checkpoint inhibitor : ICI)の重要な免疫学的有害事象の1つとして水疱性類天疱瘡(bullous pemphigoid : BP)が挙げられる.ICI関連BPの診断は特発性BPに準じるが,治療や管理については通常の薬剤性BPとは異なる対応を必要とする.ICI関連BPを発症した際のICI継続の可否やPSL投与について統一見解はいまだ存在しないが,軽症例〜中等症のICI関連BPでは,ICIを中止せずにステロイド外用または中等量までのステロイド内服により初期治療を導入することで,皮疹の改善が期待できる.他科と連携して診療にあたることが多い疾患であるため,治療主科と共同して必要な治療を個々の症例ごとに検討することが望ましい.

著者: 梅垣知子

ページ範囲:P.21 - P.25

summary

顆粒変性を伴わない表皮母斑は,Blaschko線に沿って褐色調の疣状の丘疹が分布する臨床像を特徴とし,RAS/MAPK,PI3K/AKTシグナル伝達経路の体細胞変異で生じることが知られている.今回われわれは上皮成長因子受容体(EGFR)蛋白質をコードする

ワクチン・医薬品添加物と食物アレルギー

著者: 鷲尾健

ページ範囲:P.27 - P.31

summary

コロナ禍においてワクチンの重要性が再認識されるとともに,ワクチンによるアレルギー反応が懸念されるようになった.ワクチンや医薬品,またある種の食品においては添加物によるアレルギー反応が起こりうる.しかし添加物によるアレルギーはしばしば原因の特定が困難であり,また添加されているという知識を事前に得ておかなければ,原因追及に至らず見逃してしまう.本稿では,1)ワクチン・医薬品添加物によるアレルギー,2)食品添加物によるアレルギーについて過去の文献を含めて解説を行う.

抗アンドロゲン薬による薬疹

著者: 小林香映 , 渡辺秀晃

ページ範囲:P.32 - P.36

summary

近年の医学の進歩とともに,さまざまな抗悪性腫瘍薬が実臨床で使用できるようになった.一方で,皮膚有害薬物反応が多数明らかにされ,われわれ皮膚科医の果たす役割は今までより更に大きくなっている.最近,ホルモン療法として前立腺癌に使用される抗アンドロゲン薬による皮膚障害の報告が相次いでいる.アパルタミドは,経口アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害薬である.日本人を含む3つの臨床試験において,実薬群の25.1%に皮疹が発生し,特に日本人においては51.5%で皮膚障害がみられ,grade 3以上は14.7%であり,皮疹の発症頻度が高いということが判明した.発疹型は斑状丘疹状皮疹が最も多く,この3つの臨床試験において,日本人では皮膚障害の16.2%を占める.一方,転帰に関しては臨床試験の段階では,日本人を含め死亡に至った皮膚障害は認められなかったが,国内市販後,Stevens-Johnson症候群や中毒性表皮壊死症が散見される.

2.皮膚疾患の病態

遺伝学的解析からアクロコルドン/スキンタグの正体を探る

著者: 久保亮治 , 青木里美

ページ範囲:P.38 - P.42

summary

アクロコルドン(スキンタグ)は,頸部や腋窩,上眼瞼などに加齢とともに現れる,小さな突出性または懸垂性の良性腫瘍である.女性ではブラジャーで擦れる部位に多発することもあり,擦れる刺激が特有の形状に関係すると思われる.今回,13人の被験者から合計55個のアクロコルドンを切除し遺伝学的解析を行ったところ,アクロコルドンは1つ1つそれぞれ独立に,

皮膚表皮角化時に起こる顆粒層細胞の機能的細胞死:コルネオトーシス

著者: 松井毅 , 天谷雅行

ページ範囲:P.43 - P.48

summary

皮膚表皮の最外層にある角層は,死細胞である角層細胞が数層から数十層堆積し,外界からの病原体・毒物・機械刺激や乾燥から体を守っている重要なバリアである.この角層は,最上層の生細胞層である顆粒層細胞(SG1)の特有の細胞死により形成される.しかしその細胞死過程は不明な点が多い.われわれは最近,細胞内Ca2+とpHを可視化したライブイメージング法により,マウスSG1細胞の細胞死過程を解析した.その結果,その細胞死過程は,長時間の細胞内Ca2+上昇と直後に起こる急速な酸性化からなることが明らかとなった.一方で,単離したマウスSG1細胞からの解析により,酸性pH条件は,ケラトヒアリン顆粒と核内DNAの分解を促すことが明らかとなった.角層では,特殊な細胞内イオン変化を経て形成された死細胞が機能的な役割を果たしている.この新しい細胞死概念を「コルネオトーシス」と提唱する.

かゆみのニュープレーヤー:ペリオスチン

著者: 端本宇志

ページ範囲:P.49 - P.53

summary

ペリオスチンは皮膚では線維芽細胞などから産生される細胞外マトリックス蛋白質であり,細胞表面上のインテグリンを介して細胞内へのシグナル伝達に関わるマトリセルラー蛋白質でもある.病変部に沈着することで,アトピー性皮膚炎などの慢性アレルギー性炎症の持続・増悪に関わる.近年ではペリオスチンがかゆみに密接に関わっていることも判明した.その機序として,末梢感覚神経に発現しているインテグリンを介して直接かゆみを惹起する機序や,マクロファージ,好酸球,好塩基球などを刺激してさらなる起痒物質を放出させる,という間接的なかゆみ誘導機序が考えられている.現時点では,アトピー性皮膚炎,結節性痒疹,水疱性類天疱瘡,うっ滞性皮膚炎,疥癬などで,ペリオスチンがかゆみに関わっている可能性がある,と報告されている.

乳房外Paget病の発症要因—CDK4/6の役割

著者: 柳輝希

ページ範囲:P.54 - P.57

summary

CDK4/6阻害薬は乳癌に対してすでに使用されている分子標的薬である.CDK4/6阻害薬であるアベマシクリブとパルボシクリブを用いて乳房外Paget病前臨床モデル(患者由来異種移植モデル)を治療したところ,どちらの薬剤も乳房外Paget病腫瘍の増大を抑制した.北海道大学皮膚科における臨床手術検体を用いた検討では,乳房外Paget病腫瘍細胞はCDK4発現が陽性であった.以上の実験結果・臨床検体を用いた解析結果から,CDK4/6阻害薬は乳房外Paget病に対して有効である可能性が示唆された.

天疱瘡患者における抗デスモコリン抗体

著者: 古賀浩嗣

ページ範囲:P.58 - P.63

summary

天疱瘡における自己抗体の代表的なものとして知られているのはデスモグレイン(desmoglein : Dsg)1,3抗体である.天疱瘡の病態解明については,特にDsg3抗体を中心として研究が進んでおり,さまざまな病態機序がわかってきている.一方で,稀ではあるが天疱瘡ではデスモコリン(Dsc)抗体も検出される.しかし,その特徴,病的意義にはいまだ不明な点が多い.われわれはDsc3組み換え蛋白を作製し,患者血中のDsc3抗体は主に細胞外ドメイン(EC)2領域,その中のCa2+依存性の立体構造を認識しており,その部位を認識する抗体が細胞表面のDsc3を減少させ,細胞接着障害をきたすことを示した.Dsc3抗体にはDsg抗体と類似する特徴がある一方で,特有の特徴があることが示された.Dsc抗体に着目した天疱瘡の病態解明はまだあまり進んでおらず,今後Dsg抗体とは異なるアプローチでの病態解明に寄与できる可能性がある.

3.新しい検査法と診断法

アトピー性皮膚炎の角層中セラミドプロファイルのバイオマーカーとしての意義

著者: 波多野豊

ページ範囲:P.66 - P.69

summary

アトピー性皮膚炎の治療における基本的な考え方は,寛解導入・長期寛解維持である.寛解を正確に捉えることが治療の成否を分かつポイントの1つになるが,明瞭な指標がないのが現状で,治療の混乱の一因となっている.われわれは,角層中セラミドプロファイルが維持療法の成否を予測する因子になりうることを示した.すなわち,角層中セラミドプロファイルは十分な寛解状態を示すバイオマーカーになりうると考えられる.表皮分化がさまざまな炎症性因子によって影響を受けることを考慮すれば,その最終構造物である角層の状態を知ることは皮膚の状態を知ることにつながると考えられる.セラミドなどの角層中の分化関連成分の状態と紐付けされた簡便な検査機器が開発されれば,アトピー性皮膚炎に限らず,長期寛解維持が重要な慢性炎症性疾患の治療において有用と考えられる.

白癬菌抗原キット

著者: 常深祐一郎

ページ範囲:P.70 - P.75

summary

爪白癬の迅速診断法として免疫クロマトグラフィーの原理で白癬菌抗原を検出する白癬菌抗原キットが登場した.商品名はデルマクイック®爪白癬である.爪甲中の白癬菌抗原を迅速かつ簡便に検出することができる.チューブに爪甲検体と抽出液を入れ,撹拌し,ストリップを浸すと,抗原が含まれていれば,ラインが現れる.数分で判定できる.直接鏡検を補完し,爪白癬の診断精度を高めることができる.具体的には,白癬の見落としを防いだり,白癬ではないことの確度を高めたりすることに役立つ.一方,直接鏡検ができない現場では,視診のみで爪白癬と誤診し不要な治療が行われるのを防ぐことができる.保険収載され,検体検査実施料(白癬菌抗原定性)233点と検体検査判断料(免疫学的検査判断料)144点を算定できる.使用理由を診療報酬明細の摘要欄に記載する.基本的には直接鏡検と併算定できる.

好中球/リンパ球比(NLR)を利用したDPP-4阻害薬関連水疱性類天疱瘡の予後予測

著者: 杉山聖子

ページ範囲:P.76 - P.79

summary

Dipeptidyl peptidase(DPP)-4阻害薬関連水疱性類天疱瘡は薬剤性類天疱瘡の1つであり,臨床的な特徴として通常の類天疱瘡と比較して,紅斑・膨疹を伴う炎症型皮疹よりも水疱周囲の紅斑が乏しい非炎症型皮疹が多く,DPP-4阻害薬内服中止によって一部の患者は寛解に至ることがある.本疾患では全例が糖尿病を有しているため,副腎皮質ステロイド全身投与に伴う耐糖能異常,易感染性が問題となり,診断時に予後を予測できればより良い治療戦略を練ることができる.DPP-4阻害薬の多様な作用点によって,本疾患は非HIV免疫再構築症候群(non-human immunodeficiency virus immune reconstitution inflammatory syndrome : non-HIV IRIS)としての特徴ももつことから臨床経過には注意が必要である.単施設研究であるが末梢血好中球/リンパ球比(neutrophil to lymphocyte ratio : NLR)が診断時に高値の場合,DPP-4阻害薬中止後に水疱性類天疱瘡が増悪し,さらには治療経過中に感染性IRISを発症する可能性が示された.NLRを予後予測マーカーの1つとして提案する.

蛍光ソルバトクロミック色素と二光子顕微鏡による新しい皮膚組織観察方法

著者: 村上正基

ページ範囲:P.80 - P.85

summary

通常の皮膚組織サンプルと光学顕微鏡による観察方法では,いわゆる“皮膚組織の矢状断面”の観察のみとなるが,われわれは水平方向の情報を大量に得るために,透明化剤,新規蛍光色素(ソルバトクロミック色素),二光子励起顕微鏡による観察技術を組み合わせて,新しい皮膚組織観察方法を開発した.この手法では角質層,角質細胞,エクリン汗腺,末梢神経を含む微細な組織構造のみならず,角層細胞,角化細胞などの個細胞構造なども描出可能となり,通常の蛍光顕微鏡観察技術に劣らない解像度を得ることに成功した.さらにこの観察方法を用いたdeep imaging方法により,表皮内汗管全体像の三次元らせん構造の描出に世界で初めて成功した.この新しい皮膚組織観察方法による皮膚組織deep imagingならびに3D imagingの紹介と皮膚科臨床応用例を紹介させていただく.

Ehlers-Danlos症候群の遺伝診療

著者: 古庄知己

ページ範囲:P.86 - P.90

summary

Ehlers-Danlos症候群(Ehlers-Danlos syndrome : EDS)は関節可動性亢進,皮膚過伸展性,組織脆弱性をきたす遺伝性結合組織疾患であり,13病型に分類されている.主要病型である古典型EDSは,V型コラーゲン遺伝子異常により皮膚過伸展性・脆弱性,全身関節可動性亢進を呈する.血管型EDSはIII型コラーゲン遺伝子異常により動脈・臓器の脆弱性を呈する.関節型EDSは関節病変が中心で原因遺伝子が未同定である.筋拘縮型EDSは,先天異常関連症状(先天性多発関節拘縮,内臓等の先天異常),進行性結合組織脆弱性関連症状(皮膚過伸展性・脆弱性,足・脊椎変形,巨大皮下血腫等)を特徴とする病型であり,デルマタン4-O-硫酸基転移酵素またはデルマタン硫酸エピメラーゼをコードする遺伝子異常に基づき酵素活性が消失し,デルマタン硫酸が欠乏する.筆者らが国内共同研究にて発見・疾患概念を確立した.EDSの診療・研究の発展には,皮膚科と遺伝科の協働が必須である.

4.皮膚疾患治療のポイント

重症円形脱毛症のバリシチニブによる治療

著者: 大山学

ページ範囲:P.92 - P.95

summary

これまで,円形脱毛症には良質のエビデンスに裏付けられた治療法がなく,特に,症状が固定した重症例では治療に難渋することが多かった.しかし,本症の慢性期の病態形成にサイトカインループが寄与していることが明らかとなり,その下流のシグナル経路であるJAK-STATの阻害が治療に結びつく可能性が示唆された.それを受けJAK1/JAK2を阻害するバリシチニブの重症円形脱毛症に対する有効性を検証する国際共同治験が実施され,有益性が証明されたことから2022年6月についに本邦でも適用追加が承認された.エビデンスレベルの高い治療ではあるが,通常の皮膚疾患に対する内服療法の方法論がそのまま通用しない面がある.円形脱毛症の治療の目標は個々の症例で異なり,臨床試験で得られた有効性・安全性が実臨床で再現されるか否かについても今後のデータの蓄積・解析が必要である.今後,長期的な治療の方法論の確立が必要となろう.

ロゼックスゲルによる酒皶の治療

著者: 山﨑研志

ページ範囲:P.97 - P.99

summary

酒皶は,眉間部,鼻部・鼻周囲,頰部,頤部の顔面中央部に皮疹が分布し,脂腺性毛包を主座とする慢性炎症を特徴とする疾患である.国外で標準的に用いられている酒皶治療薬のほとんどが日本では販売承認されていない.2022年にようやくメトロニダゾール外用薬であるロゼックスゲルが酒皶に対して保険適用拡大となり,酒皶の標準治療薬の1つが日本でも酒皶に対して保険診療で使えるようになった.ロゼックスゲルの保険適用拡大を契機に,酒皶の病態と症候を理解し,病型と症候に合わせた適切な治療選択方法を適応することが望まれる.

アトピー性皮膚炎の内服JAK阻害薬による治療の特徴と使い分け

著者: 鎌田昌洋

ページ範囲:P.101 - P.105

summary

近年,外用療法に難治な中等症から重症のアトピー性皮膚炎に対して内服JAK(Janus kinase)阻害薬が保険適用となった.JAK1,2選択的阻害薬であるバリシチニブ(オルミエント®),JAK1選択的阻害薬であるウパダシチニブ(リンヴォック®)とアブロシチニブ(サイバインコ®)の3種類が投与可能だが,同じJAK阻害薬とは言えその特徴は異なる.有効性,安全性などの特徴の違いを十分に理解し,最適な治療薬を選び,適正に使用することが求められる.本稿では,JAK阻害薬が適する患者像,JAK阻害薬の使い分け,モニタリング,患者説明のポイント,処方の実際,そして,長期使用や止め時も含め今後の課題についてエビデンスとともに私見を述べる.

アトピー性皮膚炎に対するジファミラスト軟膏の効果

著者: 佐伯秀久

ページ範囲:P.107 - P.110

summary

2021年9月にホスホジエステラーゼ4阻害外用薬であるジファミラスト(モイゼルト®)軟膏が新たな抗炎症外用薬としてアトピー性皮膚炎に対して承認され,2022年6月より発売された.アトピー性皮膚炎に対するジファミラストの有用性を検証した国内第III相試験(成人)の結果,投与4週後のIGA反応率(医師の全般評価が0または1で,かつ2段階以上改善した患者の割合)は,基剤群12.6%に対して本剤群は38.5%と有意に高かった.成人にはジファミラスト1%製剤を1日2回,小児には0.3%製剤(症状に応じて1%製剤)を1日2回,適量を患部に塗布する.塗布量は皮疹の面積0.1 m2あたり1 gを目安とするが,使用量の制限はなく,皮膚刺激感も少ない.ステロイド外用薬,タクロリムス軟膏,デルゴシチニブ軟膏に次ぐ第4の抗炎症外用薬としての役割が期待される.

ネモリズマブによるアトピー性皮膚炎のかゆみの治療

著者: 入江浩之 , 中島沙恵子 , 椛島健治

ページ範囲:P.111 - P.116

summary

アトピー性皮膚炎の新規治療薬として抗interleukin(IL)-31受容体抗体であるネモリズマブが使用可能となった.アトピー性皮膚炎では,病変皮膚でIL-31が高発現しており,また血清IL-31濃度が皮膚炎の重症度と正の相関を示す.IL-31は感覚神経上のIL-31受容体に直接作用してかゆみを発生させる.ネモリズマブはこのIL-31シグナル伝達を特異的に阻害することでかゆみを抑制する薬剤であり,アトピー性皮膚炎のかゆみに特化した全く新しい抗体医薬である.ネモリズマブを適切に使用するためにはその特徴,使用法,注意すべき副作用を熟知する必要があり,実際の症例を交えて考察する.

原発性腋窩多汗症に対するグリコピロニウムトシル酸塩水和物(ラピフォート®ワイプ2.5%)の有効性

著者: 大嶋雄一郎

ページ範囲:P.117 - P.121

summary

グリコピロニウムトシル酸塩水和物(GT)は汗腺細胞にあるムスカリン受容体に結合し,アセチルコリンの作用を阻害することで制汗作用を発揮する.GT2.5%の第II/III相検証試験および長期投与試験で原発性腋窩多汗症に対する有効性と安全性が示された.外用4週時点でHDSS(hyperhidrosis disease severity scale)が2段階以上改善かつ発汗の総重量がベースラインに対して50%以上減少した患者の割合は,GT2.5%群41.1%,プラセボ群16.4%と有意差を認めた.GT2.5%は9歳以上の腋窩多汗症患者から使用することができる.腋汗に悩んでいる小中学生患者に使用することで,腋汗を抑えQOLが改善し,快適な学生生活を送ることが期待できる.注意事項は手に付着したGTが局所的な抗コリン作用を引き起こす可能性があるため,使用後は手を洗う必要がある.小中学生患者に処方する際には,家族の方に使用した子供が手洗いをしたか確認するように説明が重要である.

難治性天疱瘡に対するリツキシマブ治療

著者: 山上淳

ページ範囲:P.123 - P.126

summary

リツキシマブは抗CD20ヒト/マウスキメラ型抗体で,B細胞を特異的に排除することで抗体産生を抑制する.海外を中心に天疱瘡に対する豊富な治療実績が報告されており,特に欧米のガイドラインではステロイド治療抵抗性の天疱瘡に対する治療法として確立されてきた.さらに複数の前向き比較試験が行われ,リツキシマブの天疱瘡に対する治療効果が,ステロイド単剤療法や他の免疫抑制薬を上回ることが示されている.日本でも国内で行われた臨床試験と医師主導治験の結果から,2021年12月に難治性天疱瘡に対する保険適用拡大が承認されたことから,将来的に天疱瘡の治療戦略が大きく変わることが予測される.適切な症例への使用,副作用リスクの軽減,費用対効果の評価など,さらなる検討が必要な課題も残されているが,ステロイドに依存しない治療の新たな選択肢として期待されている.

血管炎に対する選択的C5a受容体拮抗薬

著者: 小寺雅也

ページ範囲:P.127 - P.131

summary

寛解導入,維持療法に関する標準治療が導入されて以降,ANCA関連血管炎患者の死亡率は改善してはいるもののいまだ予後不良の疾患であり,メディカルアンメットニーズが存在する.補体活性化の最終段階で産生される補体成分であるアナフィラトキシンC5aはC5a受容体を活性化し,抗好中球細胞質抗体(anti-neutrophil cytoplasmic antibody : ANCA)関連血管炎の病態進行に深く関わると考えられている.アバコパンは,本邦で開発された選択的C5a受容体(C5aR)拮抗薬で経口薬であり,血管炎の炎症増幅ループの抑制が期待される.アバコパンは2017年から日本人も含まれた国際共同第III相試験を実施し,ANCA関連血管炎に対するアバコパンの有効性および安全性が確認され,2021年9月に「顕微鏡的多発血管炎,多発血管炎性肉芽腫症」に対して本邦で保険適用された.今後,導入時期や維持療法における使用方法など,実際の臨床現場での経験によりさらなる血管炎治療の進歩が期待される.

皮膚疾患に対する紫外線の影響とその防御へのアプローチ

著者: 森田明理

ページ範囲:P.132 - P.136

summary

太陽光の皮膚に与える影響の解明とともに,サンスクリーン剤の紫外線フィルターの技術が進歩し,皮膚のフォトタイプや皮膚疾患に合わせたサンスクリーン剤を選択されるようになってきた.Sun protection factor(SPF)は,中波長紫外線(UVB)に対する防御の一般的な指標として広く使用されているが,UVBだけではなく,長波長紫外線(UVA)は,色素沈着,光老化,皮膚癌,DNA損傷,光線過敏症に重要な役割を果たすことが知られ,UVAの防御も重要である.2020年7月,光防御をテーマに開催された12名の専門家によるworldwide scientific committeeで得られたコンセンサス(Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021)を基に,尋常性痤瘡や酒皶,アトピー性皮膚炎,光線過敏症などさまざまな皮膚疾患に対する紫外線の影響や対策について実践的な推奨事項について,本稿では概説を行う.

ビメキズマブ(ビンゼレックス®)による乾癬の治療

著者: 明田智子 , 山中恵一

ページ範囲:P.137 - P.140

summary

ビメキズマブ(ビンゼレックス®)は,このほど成人における尋常性乾癬,膿疱性乾癬,乾癬性紅皮症の治療薬として承認された.本剤はIL-17AとIL-17Fの両方を中和する新しいヒト化モノクローナルIgG1抗体で,乾癬の治療薬として利用できる最新の抗IL-17治療薬である.臨床試験における16週時のPASI90反応率は,承認容量の1回320 mg 4週間隔投与でプラセボ群より有位に高く,またウステキヌマブ,アダリムマブ,セクキヌマブとの直接比較試験においても非劣性および優越性が示された.添付文書上は既存治療で効果不十分な上記3疾患の患者が適応となっている.注意すべき有害事象としてはカンジダ感染がある.投与中の発症に注意を要するが,臨床試験においてその多くは口腔カンジダ症であり,通常の抗真菌剤内服治療で対応できる軽症から中等症が大部分であった.

5.皮膚科医のための臨床トピックス

コロナ禍で帯状疱疹は増えた?

著者: 渡辺大輔

ページ範囲:P.142 - P.145

summary

「コロナ感染後に帯状疱疹になる人が増えている?」「コロナワクチン接種後に帯状疱疹になりやすいのでは?」という質問は多い.帯状疱疹の発症メカニズムとしては,主として加齢による水痘・帯状疱疹ウイルス特異的細胞性免疫が低下することが考えられているが,疾患による免疫低下や心理的ストレスなどもリスクとなる.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者における帯状疱疹発症にはCOVID-19による免疫学的側面,感染およびパンデミックによるストレスの影響が考えられる.また疫学や症例対照研究でのCOVID-19やワクチン接種後の帯状疱疹リスクについての結果は様々であるが,COVID-19の流行状況や重症度は各国の公衆生成状況やワクチン接種率,また医療体制によって変化し,帯状疱疹の疫学も人口構成や水痘ワクチン,帯状疱疹ワクチン接種率によって大きく変わってくる.「因果関係」,「副反応」という強い言葉は安易に使えないが,帯状疱疹はCOVID-19の注意すべき罹患後症状であり,COVID-19ワクチンの有害事象の1つであることは否定できない.

Moderna社製新型コロナウイルスワクチンによる遅発性大型局所反応

著者: 東野俊英

ページ範囲:P.146 - P.148

summary

遅発性大型局所反応(delayed large local reaction)はModerna社製の新型コロナウイルス(COVID-19)ワクチンであるmRNA-1273(Spikevax®)の第1回目接種後にしばしば生じる予後良好な皮膚副反応であり,米国ではCOVID arm,本邦ではモデルナアームと俗に呼ばれている.これまでの横断研究から,性別では女性において,年齢階層別では中年層において,それぞれ発症リスクが高いことが報告されている.第2回目以降の接種後に発症することは稀で,アレルギー検査での再現性もないため発症機序は明らかにされていないものの,疫学的傾向と病理組織学的所見における共通点からIV型アレルギー類似の免疫反応であると考えられる.既報における本副反応の本邦発症率は欧米における発症率よりきわめて高いことから日本人は発症リスクが高い可能性があり,他の遅発性皮膚副反応を含め今後も注視する必要がある.

全国の医療レセプトデータを用いたアトピー性皮膚炎症状の変化に関する基礎的検討

著者: 山中菜詩 , 永井克彦 , 川瀬善一郎 , 梅村朋弘 , 成定明彦 , 鈴木孝太

ページ範囲:P.149 - P.152

summary

アトピー性皮膚炎症状の変化に関わる気象等の要因を検討するため,(株)JMDCが保有する医療レセプトデータと(一財)日本気象協会保有の気象データを用いて基礎的検討を行った.2019年の医療レセプトデータに登録されている,全国の0歳以上75歳未満(7,309,659人)から,ステロイド外用薬が処方され,薬剤ランクで重症化と定義された患者について,その発生傾向を時系列で分析した.さらに,関東地方に限定し,重症化と気象の関係を分析した.アトピー性皮膚炎における重症化の割合は,男女ともに10歳未満に多い傾向だった.月別では,7月が多く,1,2月が少なかった.関東地方における気象要素との関連性は,1〜9月に気温と正の,10〜3月は湿度と負の相関がみられた.アトピー性皮膚炎症状の変化とそれに影響する気象等の要因を分析するためには,10歳未満とそれ以外で層化する,あるいは,3か月ごとに層化し季節性を考慮する必要性などが示唆された.

皮膚科医の働き方改革

著者: 古田淳一

ページ範囲:P.153 - P.155

summary

働き方改革の実現のため,労働基準法が2019年に改正された.ここでは,時間外労働の上限規制,年次有給休暇の確実な取得,勤務間インターバル制度の導入促進などが盛り込まれている.そのうち,時間外労働規制については,臨床医の働き方の特殊性により急な施行が困難で,2024年4月1日まで猶予された.検討の結果,診療従事勤務医すべてについて法の本則より時間外労働の上限が引き上げられ,さらに地域医療の確保や集中的な技能向上のためには,種々の条件付きでさらに引き上げられた.医師の勤務実態調査によれば,皮膚科医は内科や小児科とおおむね同等の長時間にわたる時間外労働をしている.使用者である医療機関の取り組みがまず重要であるが,われわれ皮膚科医も,単に時間外労働縮減にとどまらず,効率化を含むトータルな医療の質向上を目指す必要がある.

口唇メラノーシスのダーモスコピー

著者: 石井貴之 , 八田尚人

ページ範囲:P.157 - P.160

summary

口唇の色素性病変の多くは良性の口唇メラノーシスであり,下口唇に好発し,単発ないし数個以内の色素斑を呈する.アトピー性皮膚炎などの炎症性皮膚疾患に伴う症例や稀にPeutz-Jeghers症候群・Laugier-Hunziker-Baran症候群などの色素異常症による多発病変も経験される.最も鑑別を要する疾患は悪性黒色腫だが,口唇のダーモスコピーにおける基本所見が生毛部と異なることから鑑別に苦慮することも多い.基本所見は網状・線状・均一・小点ないし小斑状パターンの4要素によって構成され,複数のパターンが同一病変に混在していることも多い.悪性黒色腫との鑑別には個々のパターンにおける濃淡不整や不均一分布の有無が有用である.また,whitish veilやregression structureを含めた白色病変やpepperingの所見は悪性黒色腫により多くみられる.

薬剤抵抗性アタマジラミの現状と新薬

著者: 山口さやか

ページ範囲:P.161 - P.164

summary

アタマジラミは主に小児の間で集団感染する寄生虫疾患である.これまで日本でのアタマジラミ治療薬は,ピレスロイド系薬剤のみであったが,世界各地でピレスロイド抵抗性アタマジラミが蔓延し,日本,特に沖縄での抵抗性率は96%と蔓延している.この問題を受け,ピレスロイド抵抗性アタマジラミにも有効な薬剤の導入に向けて,沖縄のアタマジラミ症を対象に新規薬剤の臨床試験を行った.試験薬はシリコンの一種であるジメチコン製剤で,海外では市販薬としてすでに広く使用されている.有効症例23例の全例で,試験薬使用後に虫体は検出されず,採取した卵はほとんど孵化しなかった.試験薬使用4週間後の電話調査では,89.2%の症例が治癒していた.試験中,有害事象はみられなかった.ジメチコン製剤はアタマジラミ虫体だけでなく卵にも有効で,かつ安全であった.現在,シラミ治療薬の新規薬剤として承認され発売されている.

炎症の主座に着目した爪乾癬の外用療法

著者: 川島裕平

ページ範囲:P.165 - P.168

summary

爪乾癬は代表的な炎症性爪疾患の1つで,外見上の悩みや日常生活への影響から患者のQOL低下を招く.皮膚病変や関節症状を伴わずに爪病変のみを認める症例も少なくないが,爪乾癬はその特徴的な爪症状から臨床診断が可能な症例も多い.爪の臨床所見から炎症の主座を推定し,爪器官の解剖を考慮した外用療法を根気よく行うことができれば,重症例でも爪症状の改善が期待できる.

VEXAS症候群

著者: 松木康譲

ページ範囲:P.169 - P.171

summary

VEXAS症候群は成人後期にUbiquitin-like modifier activating enzyme 1(

梅毒治癒判定後の早期神経梅毒

著者: 山口麻里

ページ範囲:P.173 - P.175

summary

梅毒は近年大流行し,いまだ明らかなピークアウトを迎えていない.日本性感染症学会梅毒診療ガイドにはその診断と治療に関する指針が示され,RPRが自動化法で治療前値の2分の1を下回ることが治癒判定基準になっている.しかしその基準に従い治癒と判定した以降に,早期神経梅毒の存在が明らかとなった症例を複数例経験した.神経梅毒は1期2期を含むどのステージの梅毒にもみられるため,梅毒診療時には常に念頭に置く必要がある.特に,何らかの神経症状(認知機能低下,運動感覚障害,眼・耳症状,脳神経麻痺,髄膜炎や脳梗塞症状などの所見)があればもちろんだが,無症候でもHIV感染合併時や治療難渋(RPRが低下せず治療成功に至らない)例,血清梅毒トレポネーマ抗体が高値の場合や感染から長期間経過している患者に対しては,その可能性を疑う必要がある.梅毒を治療・治癒したつもりでも実は神経梅毒が残存する事態を避けなければならない.

児童虐待に気づくには,まず皮膚科から—皮膚病変に着目しよう

著者: 大森多恵

ページ範囲:P.177 - P.179

summary

皮膚損傷は身体的虐待の中で最も多くみられる所見であるが,軽微なものも多く偶発的な損傷との鑑別が難しい場合も多い.虐待が疑われる損傷の診断をするためには,その臨床的特徴を知ることが必要であり以下の項目が参考になる.病歴(受傷時の説明ができるか,受傷機転があいまいでないか,重症度と見合う受傷機転であるか,受診の遅れはないかなど),年齢(打撲傷においては6か月未満),受傷部位(打撲傷においては骨の突出部位以外で胴体,耳,首,小帯,顎の下面,頰,まぶた,結膜下,熱傷では背中や臀部など),受傷パターン(損傷を与えた物や受傷機転が推定できる,熱傷深度が一定など),ネグレクトの有無,他部位の損傷(打撲傷,骨折など)や過去の損傷など.これらの危険因子を意識して診療にあたることが重要である.

EGFR阻害薬による乾燥性皮膚炎と亜鉛欠乏症

著者: 藤山幹子

ページ範囲:P.181 - P.183

summary

種々のがんの治療に用いられるEGFR(epidermal growth factor receptor)阻害薬は,高率に皮膚障害をきたし,しばしば高度の乾燥性皮膚炎を生じて患者の治療に対する意欲を失わせることがある.近年,亜鉛欠乏が刺激性皮膚炎を増悪させることが明らかとなったが,乾燥性皮膚炎もバリア機能の低下した皮膚に生じる一種の刺激性皮膚炎である.筆者らは,EGFR阻害薬の乾燥性皮膚炎においても亜鉛欠乏の合併が認められ,亜鉛の経口補充により血清亜鉛値が回復するとともに症状が改善することを見出した.血清亜鉛値はEGFR阻害薬の薬理作用として生じる血清マグネシウムの低下と相関していることから,EGFR阻害薬自体の作用に基づき亜鉛の欠乏を生じている可能性がある.EGFR阻害薬による乾燥性皮膚炎で亜鉛欠乏を認めれば,補充を試みるべきと考える.

Derm.2023

外用療法は時代遅れ?

著者: 木村佳史

ページ範囲:P.16 - P.16

皮膚科に欠かせない外用療法の話である.若いころ,先輩の先生方から,剤型(軟膏剤,クリーム剤,ローション剤等)の特長,およびそれらを皮疹の性状により選択するよう教わった.皮膚科診療において,非皮膚科医と一線を画する「専門医」の基本中の基本と思って大事に考えてきた.そして,外用剤の効果を最大限に引き出すため,しっかりと塗り方の指導をし,同時に,治療の妨害になるような,生活上の悪い習慣についても改める.どんな風呂の入り方をしているか,肌着はどんなものを着ているか,などである.

患者さんと向き合い,成功体験を積み重ねてきた26年間を振り返って

著者: 水芦政人

ページ範囲:P.26 - P.26

このコラムを書いている今,私は東北大学皮膚科で勤続16年目を終えようとしている診療副科長である.医師になって26年のうち23年近くは東北大学皮膚科勤務になるが,思い返すと,私を育ててくれたのは,向き合い続けた患者さんたちだったと思う(私は俗に言う「引きの強い医師」と言われている).1年目に病棟で担当した20代前半のメラノーマ患者の癌性腹膜炎を見つけて1人こっそり涙を流した夜,高齢のメラノーマのBSC(best supportive care)患者から「最期は先生に看取ってもらいたい」と言われ,亡くなったときに家族から固い握手を求められた休日,進行した有棘細胞癌で鼠径リンパ節が大腿動脈に癒着しており,病棟当番を終えて午後帰宅した途端に大腿動脈破裂で病院から呼び戻され,血管外科の先生と深夜まで合同手術した土曜日,薬剤性光線過敏症の診断で入院した医師が,週末にどんどん顔の腫脹が進んで食事もできなくなり,「死にたい」と言われて自己判断でステロイドパルス療法を決断した土曜日,壊疽性膿皮症患者が大動脈弁置換術を施行することになり,プレドニゾロンとシクロスポリンでコントロールをつけ,皮膚の試験切開,縫合を行ってpathergyが起こらないことを確認し,周術期の注射薬への置換も全て指示し,休日も連日ICUに往診して問題なく経過した症例,発症直後の中毒性表皮壊死症の症例が金曜日の夜に入院し,土日の病状の進行がステロイドパルス療法で全く抑えられず,ネーベンと一緒に透析室に血漿交換の相談に行った日曜日の午後と,その患者さんが皮膚科病棟での治療で目立った後遺症を残さずに治癒し,無事に出産して,最後の診察のときに頂いた感謝の手紙…

東洋と西洋の医療

著者: 岩下宣彦

ページ範囲:P.64 - P.64

古来日本の医療は仏教に付随した学問を基に構築されてきた.西遊記からも類推できるようにそのルーツはインドやペルシャ等からシルクロードを伝わり中国へもたらされたアジア発生の医学であり,漢方薬にみられるような証を診て虚実に照らし処方を行う加療の如く中国4千年の歴史に基づく抽象的で経験的な医学である.

これに対し西洋医療は,体の仕組みを個々の細胞レベルまで分解しさらにその内部の核に含まれるDNAの遺伝子配列を解析してしまう圧倒的な科学技術によるエビデンスに基づく医学である.今後,ICT(information and communication technology)の発展やAIの登場によりさらに医療技術の進歩は加速してゆくと予測される.

不要不急?からの挑戦

著者: 武藤潤

ページ範囲:P.69 - P.69

コロナ禍もようやくひと段落つきそうな気配がしてきている.コロナ前は,すべての学会や会議はon-siteで行われており,いわゆる現地開催のみであった.当時にしてみれば,コロナウイルスが猛威を振るわなければということだが,それらのWEB化は不要不急の案件であったはずである.Zoom社は2011年に創業され,製品が出たのは2012年であり,米国の教育界からその目的で導入されていった.その後,Zoomはコロナ禍で驚異的な成長を遂げて,現在では世界中の人々に必要とされていることは周知のことである.研究においても同様で,必要至急?も大事だが,時には不要不急?な研究テーマに向かって尽力しbiologyの本質を一部でも解明できる幸運を待つのもアカデミアの醍醐味ではないかと実感している.われわれは,3次元培養皮膚シートの研究過程において,線維芽細胞のsenescence-like stateという大変興味深い現象を発見することができた(Muto J, et al : Commun Biol 6 : 13, 2023).この革新的な創傷治癒促進作用を有する新規真皮シートが,Zoomのように発展して,世界中の難治性皮膚潰瘍で苦しむ患者さんを幸福にできる再生医療用製品となってほしいと願っている.

失敗を恐れずに前へ進む勇気を

著者: 澤田雄宇

ページ範囲:P.90 - P.90

ランニングが趣味である私は,走っている最中に自分と向き合い,同時に仕事,研究,家族のことなどいろいろと考えて解決してきました.自分が歩んできた道は,振り返ると一本の線でつながっているけれど,ここに至るには無数の選択肢があったと思います.環境が異なれば医師になっていなかったでしょうし,皮膚科医となっても今と異なる状況だったと思います.これまでの間,大変な時期が少なからずありましたが,クヨクヨ嘆いて何もしなければ,時間は何事もなく淡々と流れていきます.だけど,地に足付けて前を向いて前進をしていれば,いつかはマラソンのようにゴールに到達でき,そのときの達成感は今後の大きな自信になります.失敗や困難な状況から這い上がることで今まで成長してきた自身の経験から,そのような状況になると自然とワクワクとした気持ちになります.失敗を恐れずに前へ進む勇気を持ちながら,苦しい状況こそしっかりと自分と向き合い,日本の皮膚科医の皆さんと一緒に成長できるよう頑張りたいと思います.

教科書に書かれていないtips

著者: 柴田彩

ページ範囲:P.96 - P.96

時が経つのはとても早く,年度末を迎えようとしている(執筆時).新たな先生が入局し,異動となる先生も多い.気づけは年次が上のほうになってしまったが,若い先生と臨床や研究の話をしたり,時間を見つけては一緒に実験を行うことは自分にとってはとても貴重な時間である.

自身も何かしら新しいことに取り組もうと思い,新しいパソコンを購入した.エンドユーザーというのも恥ずかしいレベルであるが,next generation sequencing解析を再開しようと思い立ち,思い切って購入してみた.解析環境のセットアップに苦労したが,外来や帰宅中などデスクを離れているときでも,効率よく解析を実行(スリープの設定は解除)できることに満足している.解析終了後はいよいよ生データを開くタイミングである.ワクワクドキドキ,この瞬間はいつになっても楽しい.生データを見て,こんなものかと思うこと(むしろ多い)があったり,自分が見ている普段の事象が正しいのかと疑問に思うこともあるが,論文の本文からは探れない何か特別なものを知ってしまった感覚は中毒性がある.

雑感 コロナ禍を振り返れば 他

著者: 鍬塚大

ページ範囲:P.99 - P.99

2023年になり,コロナに振り回された日々からwithコロナへの日々とシフトしようとしております.日本の西の果て長崎にいるため,学会や講演会の拝聴はWeb聴講がメインとなり,出張がだいぶ減りました.その分,長崎近辺を回る時間がとれますと,実は長崎は温暖で住みやすく,魚肉農産物が潤沢で美味しい,ということを再発見し,ありがたく思う今日この頃です.また,当科Bossが創設したバイク部にも入部,定期的なラントレーニング,いや薫陶を受け,体力とメカ知識,工具知識が向上しました.これらで得た知識や経験は皮膚科診療には関係なさそうに思っていたのですが,実は魚のさばき方とか工具知識とか体の使い方などは万物に通じていて,手術方法や器具の使い方などにも応用できたりします.いやー人生何事も経験ですね…

さて,私は現在主に皮膚腫瘍を扱う仕事をしております.最近は80歳を超えたご高齢の方でも,全身状態がよければ根治のため全身麻酔を用いて手術,ということがございます.ですが,時に遭遇するのですが,手術治療がうまくいっても,予想もしない術後せん妄が生じることや,術後認知症が増悪して,前の生活ができなくなった,ということも残念ながら増えているように思います.環境が変わる,ということはかなりのストレスをもたらすようで,特に生真面目な性格で病院なんて行ったこともない方は…ん? これは私??

皮膚科医25年目を迎えるにあたって

著者: 三井広

ページ範囲:P.105 - P.105

卒後臨床研修制度がなかった私達の世代は,大学を卒業して直接入局をしました.1998年に卒業した私は,皮膚科医として25年目を迎えようとしています.私が入局した当時は山梨医科大学皮膚科でした.島田眞路 前教授や川村龍吉 現教授ら,強いリーダーシップ持った先輩方に指導をしていただき,皮膚科医として成長させていただきました.その間,患者さんを診断・治療する環境は大きく変化・進歩してきました.今では当たり前のように検査をしている自己免疫性水疱症の抗体は,抗Dsg1,3抗体は2003年,抗BP180抗体は2007年の保険収載です.また生物学的製剤や低分子阻害薬などの開発が進み,尋常性乾癬やアトピー性皮膚炎をはじめとする,多くの炎症性皮膚疾患の治療の進歩には,隔世の感があります.多くの皮膚科医が重症のアトピー性皮膚炎患者さんの治療に苦心してきたことと思います.その皮膚が綺麗に美しく改善していくのは,医師として本当に嬉しい限りです.一方で,私達皮膚科医には患者さんの皮膚の状態を,より正しく評価するスキルが必要とされるようになった,とも思います.「まあ,変わりはありませんね」「こんなものですね」患者さんと医師の間に妥協点で納得するような診療は通用しなくなります.「診る」「触れる」「聞く」「嗅ぐ」.皮膚科医に必要な基本的な診療技術は,今も昔も変わりはありません.そして「伝える」.私達が培った知識や経験を,情熱を持って患者さんに伝え,より良い医療を提供できることに感謝とともに日々の診療に励んでいます.

自分のこれまでを振り返って思うこと

著者: 新原寛之

ページ範囲:P.106 - P.106

私は,2002年に島根医科大学医学部を卒業して,同大学皮膚科医局に入局しました.臨床業務に従事して,途中国内留学もさせていただき,よその釜の飯を経験させていただきました.

臨床現場では,教科書通りでない所見,経過である症例も多く,日々湧いてくるクリニカルクエスチョン(CQ)に対して文献検索で解決することもあれば,よりよい解決策の模索が必要なこともありました.なかでも,ダニ媒介性急性感染症のリケッチア症は,本邦で急性期死亡例が毎年あり,当科症例集積にてPCRによる迅速診断の必要性を報告しました.また,下肢の皮膚症状に下肢静脈瘤が関与していることから,他科と連携して専門外来を開いてこれまで1,000例以上の手術を経験しました.

通勤風景の妙

著者: 尾山徳孝

ページ範囲:P.121 - P.121

コンクリートジャングルの病院勤務の1日が始まる前までの時間…唯一,その日の天気を確認できる時間だったりする.昔,研修医だった頃,私の恩師がポリクリの学生さんたちに向かって,「皮疹を観察するときに自然光を遮らないように」と話されていたことを思い出す.人工的な光源の下では,皮疹の色調の微妙な違いがわかりづらくなるためだと教えていただいた.最近は効率化のためか,診療の導線の中にさえ窓のある病院が少なくなっている.外からの光はもちろん,新鮮な空気の入れ替えなど,当たり前のようにできない診察室も珍しくなくなった.そんな中,病院まで向かう車中から,眼前に広がる白山連峰の山々やその裾野を流れる九頭竜川を見ながら(あまり見てると危ない)の通勤風景はとても貴重であることに気付かされる.天候に関わりなく,一日の始まりに「外との接点」があると,患者さんとの(時として殺伐とする)病気の話に,適度な潤滑油になることも少なくない.悪天候の中を頑張って受診された患者さんをいたわってあげることもでき,外来の長い待ち時間にうんざりした気分を多少なりとも和ませてあげられる付加価値にさえ満足する.

深刻な話

著者: 中原真希子

ページ範囲:P.131 - P.131

「先生と話がしたいと,Aさんが言っています.つい最近も予後についていろいろと尋ねられたんですが…」

血管肉腫で加療中のAさんは,定期的に入院し治療を受けている.初診時には私が担当した方であるが,現在は,他の医師が担当していて,幸いにも病状は現在安定していた.しかし,血管肉腫である.やはり,不安や不満など抱えておられるだろう.なんとなく重たい深刻な話を想定し,覚悟をきめて会いに行った.すると,バンダナを頭に巻いたAさんは,とびきりの笑顔でこう言った.

とある皮膚科医の岡山観光

著者: 川上佳夫

ページ範囲:P.140 - P.140

岡山には隠れた名所がたくさんあります.瀬戸内海に浮かぶ無数の島々が織り成す多島美はさることながら,宝伝港から犬島まで舟で渡って沿岸の干潟を歩いていたら,シオマネキの集団が片手をあげてわれわれを出迎える光景に遭遇したこともありました.一方で山の方に足を向けて,美星天文台まで車を走らせると,無数に見える夜空の星々の鮮やかさに圧倒されます.ただし,岡山で皮膚科医として働いていると,同じ場所を訪れても目に入ってくるものや,感動するポイントが少しずつ変わってきました.

以前,クラゲの酢の物を摂取した後にアナフィラキシーショックを発症した方を診察しました.プリックテストで確定診断しましたが,瀬戸内海でミズクラゲに刺された際に膨疹を生じたことが感作のきっかけになったことが推測されました.その後,家族で再び瀬戸内海を訪れたことがありましたが,今度は瀬戸内海におけるクラゲの状況がどうなっているかが気になってきました.家族が食堂で魚介料理に舌鼓を打っている間に,一人で漁港の海面を凝視しながら歩き回り,ミズクラゲがあまりにもたくさん泳いでいることに驚愕していました.

職業病

著者: 石井良征

ページ範囲:P.145 - P.145

皮膚科診察時に,主訴以外の部位,つまり患者さんの訴えのないところに,皮膚病を見つけてしまうことがある.例えば,下腿の皮脂欠乏性湿疹のため受診されたおじいさんの顔を見て基底細胞癌(basal cell carcinoma : BCC)を見つける.足白癬で受診されたおばあさんの手に有棘細胞癌(squamous cell carcinoma : SCC)を見つける.仕事以外のときでも,発疹をみると,観察して診断などを考えてしまうことがあると思う.電車に乗っているとき,「この人には太田母斑があるけれど,レーザー治療はしないのかなあ」など.ここまでくると職業病と言ってもいいかもしれない.

以前に家を建てる土地を探し中,不動産屋に入った.対面した不動産屋さんのおじさんの手背にBowen病と思われる病変を見つけてしまい,その日は紹介していただいた土地が気に入らず,退散することになったが,別れ際にその旨を話した.後日手術を受けられて軽快されたが,Bowen病であった.ご縁なのか,その不動産屋から違う土地を紹介していただき家を建て住んでいる.

病棟医長として経験したコロナ禍

著者: 永井諒

ページ範囲:P.156 - P.156

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行してから数年が経過し,外来業務でも大きな変化がありましたが,それ以上に入院が必要な患者さんにとって負担のかかる生活を強いられる時期となりました.緊急事態宣言下では個室以外の病室では,トイレ移動以外は基本的にカーテン内での生活を強いられ,フェイスガードをした医療スタッフとの最小限のコミュニケーション以外はできなくなってしまいました.以前は家族との面会や近くの病室の患者同士でお互いの事情や治療に対する思いを共有され,それがストレスのかかる入院生活に対しての緩衝材となっておりましたが,不可能となってからは医療スタッフに苛立ちや不安をぶつける患者が増えた印象があります.家族にとっても患者の病状や全身状態について電話以外で状況を知ることができない状況であり,こちらの連絡が滞っているタイミングで急変が起こったりすると医療スタッフに対して不信を感じられる場面もみられました.また末期がん等の緩和治療目的の転院交渉も,転院先で最後のお看取り以外での面会はできないという条件の病院がほとんどで,顔を合わせたいご家族の希望との不一致で転院が進まないこともありました.外来でも病床数の制限から,今までは入院で行っていた手術や侵襲的検査の一部は外来で行うようになり,徐々に規制は緩んではいますが今後もこの変化がすぐには元に戻ることはないかと思っています.学会や勉強会もオンラインでの参加が増え,今まで遠方で参加できなかった会も聴講できるようになり,E-learningでの事後聴講が可能になるなど便利なことが増えましたが,現地での空気感や緊張感がなく,いつでも後で観ることができると思うとただ眺めてしまうに終わってしまっています.現地に行こうとも思うのですが,感染のリスクや自宅や職場で参加できる便利に慣れてしまったためついつい億劫になってしまっています.環境自体もそうですが,自身もアフターコロナに向けて少しずつ変えていかないといけないのかもしれません.

闘魂に魅せられて

著者: 清原英司

ページ範囲:P.160 - P.160

猪木が死んだ.男はよく,年齢を重ねても少年の心を持っているといわれているが,そうであるならば2022年10月1日に筆者の少年時代は終了したということだ.金曜夜8時にごはんを食べながら延髄切りで興奮し,バンバンビガロとの試合で悲鳴をあげ,将来の夢はプロレスラーと文集に書いたことを思い出した.夢は変わるものだ.晩年の猪木の映像を見ていると,ベッドが壊れないかと心配になった.皮膚科医としては褥瘡も気になってくる.体が大きいので,動けなくなったら仙骨部の洗浄とデブリードマンごとにこちらが汗まみれになるのを想像した.最近は特定看護師の制度が進み,技量のある看護師さんならある程度の処置を任せられるので,非常に助かっている.現場の皮膚科医数がシーリングで制限されているエリアでは特定看護師は重宝されるはずであり,看護教育の時点で興味を持ってもらうのも重要だろう.映像では繰り返し猪木の背中が映っていたが,フォールを繰り返し跳ね返した強い背中ではない.引退試合でバックドロップをくらって九の字に曲がったときは,本気で死んだと思った.その後も格闘技界を席巻し,常に安定を良しとしない攻めの姿勢は観ている側も混乱に陥ることもあったが,常に楽しめた.永遠の命は存在しないが,伝説として猪木は残った.さて,自分は皮膚科に何を残せるのか,行けばわかるんだよね,きっと.合掌.

近年の皮膚科入局について思うこと…

著者: 大塚俊宏

ページ範囲:P.168 - P.168

私が皮膚科に入局したのは2010年春のことで,気が付けば随分と日が経ってしまった.指導してくれた諸先輩方の多くは転勤や開業で医局を離れ,私も後進を指導する側になって久しい.私が所属する大阪医科薬科大学は京阪神都市圏に所在することもあって,入局希望者には日本専門医機構の設けるシーリング制度等の影響もあり,その願いが叶うことはなかなか困難な状況となっている.

私は医家の出身ではなく,大学を卒業する時点において専攻する診療科は全く決まっていなかった(強いて言うなら,なんとなく泌尿器科に興味があった).研修の2年間でいろいろな診療科を回り,その中の1つとして皮膚科もローテートした.皮膚科には疾患の多彩さや老若男女すべてが治療対象となる幅広さなどに魅力を感じたものの,他科もまた違った面白さがあり,悩みに悩んで最終的に締め切り2日前に進路を提出した.

「あきらめたら,そこで試合終了ですよ」

著者: 堺則康

ページ範囲:P.172 - P.172

「あきらめたら,そこで試合終了ですよ…?」

バスケ漫画『Slam Dunk』に出てくる有名なセリフです.そのとおりです.「あきらめない」ということは,どんなときでも大切だと思います.意志の力がなければ,どんなことでも前に進みません.

ネガティブ思考を予防しよう!

著者: 渡邉裕子

ページ範囲:P.176 - P.176

2018年4月に医局長に就任した後,産休でいったん役職を離れたが,2022年4月から再度就任となった.まさにコロナ前とコロナ後の時期であったわけだが,コロナ後は,医局員やOBが直接対面で会うことが激減していた.コロナ禍で人と会う機会が減ってしまったのは,プライベートでも同じではないだろうか.そういった影響なのか,若い医局員からの相談や心配事などネガティブな連絡が以前より少し増えた印象を持った.そんななか,私自身もいつの間にかネガティブ思考が増えていることに気が付いた.

調べてみると感情は伝染するらしい.これは神経細胞のうち,共感細胞と呼ばれるミラーニューロンというものが関与しているそうだ.これは本来,自分が他者の真似をするように働きかけて,互いに考えを理解するためにある.困ったことに,この感情の伝染は,ポジティブな感情より悲しみや怒りなどネガティブな感情の方が伝染する力が強い.しかし,ポジティブな人が周囲にいることで,このネガティブな感情が伝染しにくくなるらしい.コロナ禍でお馴染みとなった「集団免疫」と同じである.

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.4 - P.5

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.6 - P.7

あとがき フリーアクセス

著者: 加藤則人

ページ範囲:P.184 - P.184

私が勤める京都府立医科大学が,京都市粟田口にある名刹・青蓮院の中に設けた仮療病院で患者の治療を行うかたわら医学生たちに西洋医学を教育するようになってから,2022年11月で150年を迎えました.それを期に,150年前(1872年・明治5年)に国内外で起こったことについて情報を収集しています.

明治5年8月に,「邑(むら)に不学の戸なく,家に不学の人なからしめん事を期す」の理念のもと,すべての国民を対象として,欧米の教育制度を取り入れた最初の近代的学校制度「学制」が国内で公布され,全国に多くの小学校が開設されました.日本初の鉄道が新橋〜横浜間に開通したのも1872年です.

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

78巻12号(2024年11月発行)

78巻11号(2024年10月発行)

78巻10号(2024年9月発行)

78巻9号(2024年8月発行)

78巻8号(2024年7月発行)

78巻7号(2024年6月発行)

78巻6号(2024年5月発行)

78巻5号(2024年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024

78巻4号(2024年4月発行)

78巻3号(2024年3月発行)

78巻2号(2024年2月発行)

78巻1号(2024年1月発行)

77巻13号(2023年12月発行)

77巻12号(2023年11月発行)

77巻11号(2023年10月発行)

77巻10号(2023年9月発行)

77巻9号(2023年8月発行)

77巻8号(2023年7月発行)

77巻7号(2023年6月発行)

77巻6号(2023年5月発行)

77巻5号(2023年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023

77巻4号(2023年4月発行)

77巻3号(2023年3月発行)

77巻2号(2023年2月発行)

77巻1号(2023年1月発行)

76巻13号(2022年12月発行)

76巻12号(2022年11月発行)

76巻11号(2022年10月発行)

76巻10号(2022年9月発行)

76巻9号(2022年8月発行)

76巻8号(2022年7月発行)

76巻7号(2022年6月発行)

76巻6号(2022年5月発行)

76巻5号(2022年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022

76巻4号(2022年4月発行)

76巻3号(2022年3月発行)

76巻2号(2022年2月発行)

76巻1号(2022年1月発行)

75巻13号(2021年12月発行)

75巻12号(2021年11月発行)

75巻11号(2021年10月発行)

75巻10号(2021年9月発行)

75巻9号(2021年8月発行)

75巻8号(2021年7月発行)

75巻7号(2021年6月発行)

75巻6号(2021年5月発行)

75巻5号(2021年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021

75巻4号(2021年4月発行)

75巻3号(2021年3月発行)

75巻2号(2021年2月発行)

75巻1号(2021年1月発行)

74巻13号(2020年12月発行)

74巻12号(2020年11月発行)

74巻11号(2020年10月発行)

74巻10号(2020年9月発行)

74巻9号(2020年8月発行)

74巻8号(2020年7月発行)

74巻7号(2020年6月発行)

74巻6号(2020年5月発行)

74巻5号(2020年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2020 Clinical Dermatology 2020

74巻4号(2020年4月発行)

74巻3号(2020年3月発行)

74巻2号(2020年2月発行)

74巻1号(2020年1月発行)

73巻13号(2019年12月発行)

73巻12号(2019年11月発行)

73巻11号(2019年10月発行)

73巻10号(2019年9月発行)

73巻9号(2019年8月発行)

73巻8号(2019年7月発行)

73巻7号(2019年6月発行)

73巻6号(2019年5月発行)

73巻5号(2019年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2019 Clinical Dermatology 2019

73巻4号(2019年4月発行)

73巻3号(2019年3月発行)

73巻2号(2019年2月発行)

73巻1号(2019年1月発行)

72巻13号(2018年12月発行)

72巻12号(2018年11月発行)

72巻11号(2018年10月発行)

72巻10号(2018年9月発行)

72巻9号(2018年8月発行)

72巻8号(2018年7月発行)

72巻7号(2018年6月発行)

72巻6号(2018年5月発行)

72巻5号(2018年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2018 Clinical Dermatology 2018

72巻4号(2018年4月発行)

72巻3号(2018年3月発行)

72巻2号(2018年2月発行)

72巻1号(2018年1月発行)

71巻13号(2017年12月発行)

71巻12号(2017年11月発行)

71巻11号(2017年10月発行)

71巻10号(2017年9月発行)

71巻9号(2017年8月発行)

71巻8号(2017年7月発行)

71巻7号(2017年6月発行)

71巻6号(2017年5月発行)

71巻5号(2017年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2017 Clinical Dermatology 2017

71巻4号(2017年4月発行)

71巻3号(2017年3月発行)

71巻2号(2017年2月発行)

71巻1号(2017年1月発行)

70巻13号(2016年12月発行)

70巻12号(2016年11月発行)

70巻11号(2016年10月発行)

70巻10号(2016年9月発行)

70巻9号(2016年8月発行)

70巻8号(2016年7月発行)

70巻7号(2016年6月発行)

70巻6号(2016年5月発行)

70巻5号(2016年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2016 Clinical Dermatology 2016

70巻4号(2016年4月発行)

70巻3号(2016年3月発行)

70巻2号(2016年2月発行)

70巻1号(2016年1月発行)

69巻13号(2015年12月発行)

69巻12号(2015年11月発行)

69巻11号(2015年10月発行)

69巻10号(2015年9月発行)

69巻9号(2015年8月発行)

69巻8号(2015年7月発行)

69巻7号(2015年6月発行)

69巻6号(2015年5月発行)

69巻5号(2015年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2015 Clinical Dermatology 2015

69巻4号(2015年4月発行)

69巻3号(2015年3月発行)

69巻2号(2015年2月発行)

69巻1号(2015年1月発行)

68巻13号(2014年12月発行)

68巻12号(2014年11月発行)

68巻11号(2014年10月発行)

68巻10号(2014年9月発行)

68巻9号(2014年8月発行)

68巻8号(2014年7月発行)

68巻7号(2014年6月発行)

68巻6号(2014年5月発行)

68巻5号(2014年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2014 Clinical Dermatology 2014

68巻4号(2014年4月発行)

68巻3号(2014年3月発行)

68巻2号(2014年2月発行)

68巻1号(2014年1月発行)

67巻13号(2013年12月発行)

67巻12号(2013年11月発行)

67巻11号(2013年10月発行)

67巻10号(2013年9月発行)

67巻9号(2013年8月発行)

67巻8号(2013年7月発行)

67巻7号(2013年6月発行)

67巻6号(2013年5月発行)

67巻5号(2013年4月発行)

特集 最近のトピックス2013 Clinical Dermatology 2013

67巻4号(2013年4月発行)

67巻3号(2013年3月発行)

67巻2号(2013年2月発行)

67巻1号(2013年1月発行)

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

66巻11号(2012年10月発行)

66巻10号(2012年9月発行)

66巻9号(2012年8月発行)

66巻8号(2012年7月発行)

66巻7号(2012年6月発行)

66巻6号(2012年5月発行)

66巻5号(2012年4月発行)

特集 最近のトピックス2012 Clinical Dermatology 2012

66巻4号(2012年4月発行)

66巻3号(2012年3月発行)

66巻2号(2012年2月発行)

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

65巻11号(2011年10月発行)

65巻10号(2011年9月発行)

65巻9号(2011年8月発行)

65巻8号(2011年7月発行)

65巻7号(2011年6月発行)

65巻6号(2011年5月発行)

65巻5号(2011年4月発行)

特集 最近のトピックス2011 Clinical Dermatology 2011

65巻4号(2011年4月発行)

65巻3号(2011年3月発行)

65巻2号(2011年2月発行)

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

64巻12号(2010年11月発行)

64巻11号(2010年10月発行)

64巻10号(2010年9月発行)

64巻9号(2010年8月発行)

64巻8号(2010年7月発行)

64巻7号(2010年6月発行)

64巻6号(2010年5月発行)

64巻5号(2010年4月発行)

特集 最近のトピックス2010 Clinical Dermatology 2010

64巻4号(2010年4月発行)

64巻3号(2010年3月発行)

64巻2号(2010年2月発行)

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

63巻11号(2009年10月発行)

63巻10号(2009年9月発行)

63巻9号(2009年8月発行)

63巻8号(2009年7月発行)

63巻7号(2009年6月発行)

63巻6号(2009年5月発行)

63巻5号(2009年4月発行)

特集 最近のトピックス2009 Clinical Dermatology 2009

63巻4号(2009年4月発行)

63巻3号(2009年3月発行)

63巻2号(2009年2月発行)

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

62巻11号(2008年10月発行)

62巻10号(2008年9月発行)

62巻9号(2008年8月発行)

62巻8号(2008年7月発行)

62巻7号(2008年6月発行)

62巻6号(2008年5月発行)

62巻5号(2008年4月発行)

特集 最近のトピックス2008 Clinical Dermatology 2008

62巻4号(2008年4月発行)

62巻3号(2008年3月発行)

62巻2号(2008年2月発行)

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

61巻10号(2007年9月発行)

61巻9号(2007年8月発行)

61巻8号(2007年7月発行)

61巻7号(2007年6月発行)

61巻6号(2007年5月発行)

61巻5号(2007年4月発行)

特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007

61巻4号(2007年4月発行)

61巻3号(2007年3月発行)

61巻2号(2007年2月発行)

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

60巻11号(2006年10月発行)

60巻10号(2006年9月発行)

60巻9号(2006年8月発行)

60巻8号(2006年7月発行)

60巻7号(2006年6月発行)

60巻6号(2006年5月発行)

60巻4号(2006年4月発行)

60巻5号(2006年4月発行)

特集 最近のトピックス 2006 Clinical Dermatology 2006

60巻3号(2006年3月発行)

60巻2号(2006年2月発行)

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

59巻11号(2005年10月発行)

59巻10号(2005年9月発行)

59巻9号(2005年8月発行)

59巻8号(2005年7月発行)

59巻7号(2005年6月発行)

59巻6号(2005年5月発行)

59巻4号(2005年4月発行)

59巻5号(2005年4月発行)

特集 最近のトピックス2005 Clinical Dermatology 2005

59巻3号(2005年3月発行)

59巻2号(2005年2月発行)

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

58巻12号(2004年11月発行)

58巻11号(2004年10月発行)

58巻10号(2004年9月発行)

58巻9号(2004年8月発行)

58巻8号(2004年7月発行)

58巻7号(2004年6月発行)

58巻6号(2004年5月発行)

58巻4号(2004年4月発行)

58巻5号(2004年4月発行)

特集 最近のトピックス2004 Clinical Dermatology 2004

58巻3号(2004年3月発行)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

57巻10号(2003年9月発行)

57巻9号(2003年8月発行)

57巻8号(2003年7月発行)

57巻7号(2003年6月発行)

57巻6号(2003年5月発行)

57巻4号(2003年4月発行)

57巻5号(2003年4月発行)

特集 最近のトピックス2003 Clinical Dermatology 2003

57巻3号(2003年3月発行)

57巻2号(2003年2月発行)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年8月発行)

56巻8号(2002年7月発行)

56巻7号(2002年6月発行)

56巻6号(2002年5月発行)

56巻5号(2002年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2002

56巻4号(2002年4月発行)

56巻3号(2002年3月発行)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻14号(2001年12月発行)

特集 皮膚真菌症の新しい治療戦略

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

55巻9号(2001年8月発行)

55巻8号(2001年7月発行)

55巻7号(2001年6月発行)

55巻6号(2001年5月発行)

55巻5号(2001年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2001

55巻4号(2001年4月発行)

55巻3号(2001年3月発行)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

54巻10号(2000年9月発行)

54巻9号(2000年8月発行)

54巻8号(2000年7月発行)

54巻7号(2000年6月発行)

54巻6号(2000年5月発行)

54巻5号(2000年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000

54巻4号(2000年4月発行)

54巻3号(2000年3月発行)

54巻2号(2000年2月発行)

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

53巻9号(1999年8月発行)

53巻8号(1999年7月発行)

53巻7号(1999年6月発行)

53巻6号(1999年5月発行)

53巻5号(1999年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1999

53巻4号(1999年4月発行)

53巻3号(1999年3月発行)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

52巻10号(1998年9月発行)

52巻9号(1998年8月発行)

52巻8号(1998年7月発行)

52巻7号(1998年6月発行)

52巻6号(1998年5月発行)

52巻5号(1998年4月発行)

特集 最近のトピックス1998 Clinical Dermatology 1998

52巻4号(1998年4月発行)

52巻3号(1998年3月発行)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

51巻10号(1997年9月発行)

51巻9号(1997年8月発行)

51巻8号(1997年7月発行)

51巻7号(1997年6月発行)

51巻6号(1997年5月発行)

51巻5号(1997年4月発行)

特集 最近のトピックス1997 Clinical Dermatology 1997

51巻4号(1997年4月発行)

51巻3号(1997年3月発行)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

50巻10号(1996年9月発行)

50巻9号(1996年8月発行)

50巻8号(1996年7月発行)

50巻7号(1996年6月発行)

50巻6号(1996年5月発行)

50巻5号(1996年4月発行)

特集 最近のトピックス1996 Clinical Dermatology 1996

50巻4号(1996年4月発行)

50巻3号(1996年3月発行)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

49巻10号(1995年9月発行)

49巻9号(1995年8月発行)

49巻8号(1995年7月発行)

49巻7号(1995年6月発行)

49巻6号(1995年5月発行)

49巻5号(1995年4月発行)

特集 最近のトピックス1995 Clinical Dermatology 1995

49巻4号(1995年4月発行)

49巻3号(1995年3月発行)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

48巻10号(1994年9月発行)

48巻9号(1994年8月発行)

48巻8号(1994年7月発行)

48巻7号(1994年6月発行)

48巻6号(1994年5月発行)

48巻5号(1994年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1994

48巻4号(1994年4月発行)

48巻3号(1994年3月発行)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

47巻10号(1993年9月発行)

47巻9号(1993年8月発行)

47巻8号(1993年7月発行)

47巻7号(1993年6月発行)

47巻6号(1993年5月発行)

47巻5号(1993年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1993

47巻4号(1993年4月発行)

47巻3号(1993年3月発行)

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

46巻10号(1992年9月発行)

46巻9号(1992年8月発行)

46巻8号(1992年7月発行)

46巻7号(1992年6月発行)

46巻6号(1992年5月発行)

46巻5号(1992年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1992

46巻4号(1992年4月発行)

46巻3号(1992年3月発行)

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

45巻10号(1991年9月発行)

45巻9号(1991年8月発行)

45巻8号(1991年7月発行)

45巻7号(1991年6月発行)

45巻6号(1991年5月発行)

45巻5号(1991年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1991

45巻4号(1991年4月発行)

45巻3号(1991年3月発行)

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

44巻9号(1990年8月発行)

44巻8号(1990年7月発行)

44巻7号(1990年6月発行)

44巻6号(1990年5月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1990

44巻5号(1990年5月発行)

44巻4号(1990年4月発行)

44巻3号(1990年3月発行)

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

43巻9号(1989年8月発行)

43巻8号(1989年7月発行)

43巻7号(1989年6月発行)

43巻6号(1989年5月発行)

特集 臨床皮膚科—最近のトピックス

43巻5号(1989年5月発行)

43巻4号(1989年4月発行)

43巻3号(1989年3月発行)

43巻2号(1989年2月発行)

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

42巻6号(1988年6月発行)

42巻5号(1988年5月発行)

42巻4号(1988年4月発行)

42巻3号(1988年3月発行)

42巻2号(1988年2月発行)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻13号(1987年12月発行)

41巻12号(1987年11月発行)

41巻11号(1987年10月発行)

41巻10号(1987年9月発行)

41巻9号(1987年8月発行)

41巻8号(1987年7月発行)

41巻7号(1987年6月発行)

41巻6号(1987年5月発行)

41巻5号(1987年5月発行)

41巻4号(1987年4月発行)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

40巻7号(1986年7月発行)

40巻6号(1986年6月発行)

40巻5号(1986年5月発行)

40巻4号(1986年4月発行)

40巻3号(1986年3月発行)

40巻2号(1986年2月発行)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

39巻6号(1985年6月発行)

39巻5号(1985年5月発行)

39巻4号(1985年4月発行)

39巻3号(1985年3月発行)

39巻2号(1985年2月発行)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

38巻6号(1984年6月発行)

38巻5号(1984年5月発行)

38巻4号(1984年4月発行)

38巻3号(1984年3月発行)

38巻2号(1984年2月発行)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

37巻7号(1983年7月発行)

37巻6号(1983年6月発行)

37巻5号(1983年5月発行)

37巻4号(1983年4月発行)

37巻3号(1983年3月発行)

37巻2号(1983年2月発行)

37巻1号(1983年1月発行)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

36巻8号(1982年8月発行)

36巻7号(1982年7月発行)

36巻6号(1982年6月発行)

36巻5号(1982年5月発行)

36巻4号(1982年4月発行)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

35巻8号(1981年8月発行)

35巻7号(1981年7月発行)

35巻6号(1981年6月発行)

35巻5号(1981年5月発行)

35巻4号(1981年4月発行)

35巻3号(1981年3月発行)

35巻2号(1981年2月発行)

35巻1号(1981年1月発行)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

34巻6号(1980年6月発行)

34巻5号(1980年5月発行)

34巻4号(1980年4月発行)

34巻3号(1980年3月発行)

34巻2号(1980年2月発行)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

33巻6号(1979年6月発行)

33巻5号(1979年5月発行)

33巻4号(1979年4月発行)

33巻3号(1979年3月発行)

33巻2号(1979年2月発行)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

32巻5号(1978年5月発行)

32巻4号(1978年4月発行)

32巻3号(1978年3月発行)

32巻2号(1978年2月発行)

32巻1号(1978年1月発行)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

31巻5号(1977年5月発行)

31巻4号(1977年4月発行)

31巻3号(1977年3月発行)

31巻2号(1977年2月発行)

31巻1号(1977年1月発行)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

30巻5号(1976年5月発行)

30巻4号(1976年4月発行)

30巻3号(1976年3月発行)

30巻2号(1976年2月発行)

30巻1号(1976年1月発行)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

29巻5号(1975年5月発行)

29巻4号(1975年4月発行)

29巻3号(1975年3月発行)

29巻2号(1975年2月発行)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻8号(1974年8月発行)

28巻7号(1974年7月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

28巻5号(1974年5月発行)

28巻4号(1974年4月発行)

28巻3号(1974年3月発行)

28巻2号(1974年2月発行)

28巻1号(1974年1月発行)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

27巻5号(1973年5月発行)

27巻4号(1973年4月発行)

27巻3号(1973年3月発行)

27巻2号(1973年2月発行)

27巻1号(1973年1月発行)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

26巻4号(1972年4月発行)

26巻3号(1972年3月発行)

26巻2号(1972年2月発行)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻13号(1971年12月発行)

特集 小児の皮膚疾患

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

特集 基底膜

25巻6号(1971年6月発行)

25巻5号(1971年5月発行)

25巻4号(1971年4月発行)

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

24巻12号(1970年12月発行)

24巻11号(1970年11月発行)

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

24巻5号(1970年5月発行)

24巻4号(1970年4月発行)

24巻3号(1970年3月発行)

24巻2号(1970年2月発行)

24巻1号(1970年1月発行)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

23巻4号(1969年4月発行)

23巻3号(1969年3月発行)

23巻2号(1969年2月発行)

23巻1号(1969年1月発行)