summary

近年,さまざまな抗悪性腫瘍薬が開発され,治療の選択肢はさらに拡大した.一方で,感作T細胞を介した反応だけではなく,非アレルギー性の皮膚有害事象が多数報告されている.分子標的薬とは,腫瘍の原因に関わる特定の分子を選択的に攻撃する薬剤である.皮膚障害の頻度が高い分子標的薬として,細胞増殖に関わる抗体製剤や小分子化合物などの薬剤が挙げられる.これらによる皮膚障害のコントロールが原疾患の治療を継続する上で重要な課題になっている.また,去勢抵抗性前立腺癌に対する新規のホルモン療法として抗アンドロゲン薬のアパルタミドが承認され,効果の高い治療薬として注目されている.一方で皮膚障害の報告が少なくない.臨床型は苔癬型をはじめさまざまであるがStevens-Johnson症候群や中毒性表皮壊死症の報告も少数ながら散見される.現時点ではアレルギー性・非アレルギー性両方の機序が推測されており,今後は体重やBMIを勘案した投与法で皮膚有害事象を減少させることができるかもしれない.

雑誌目次

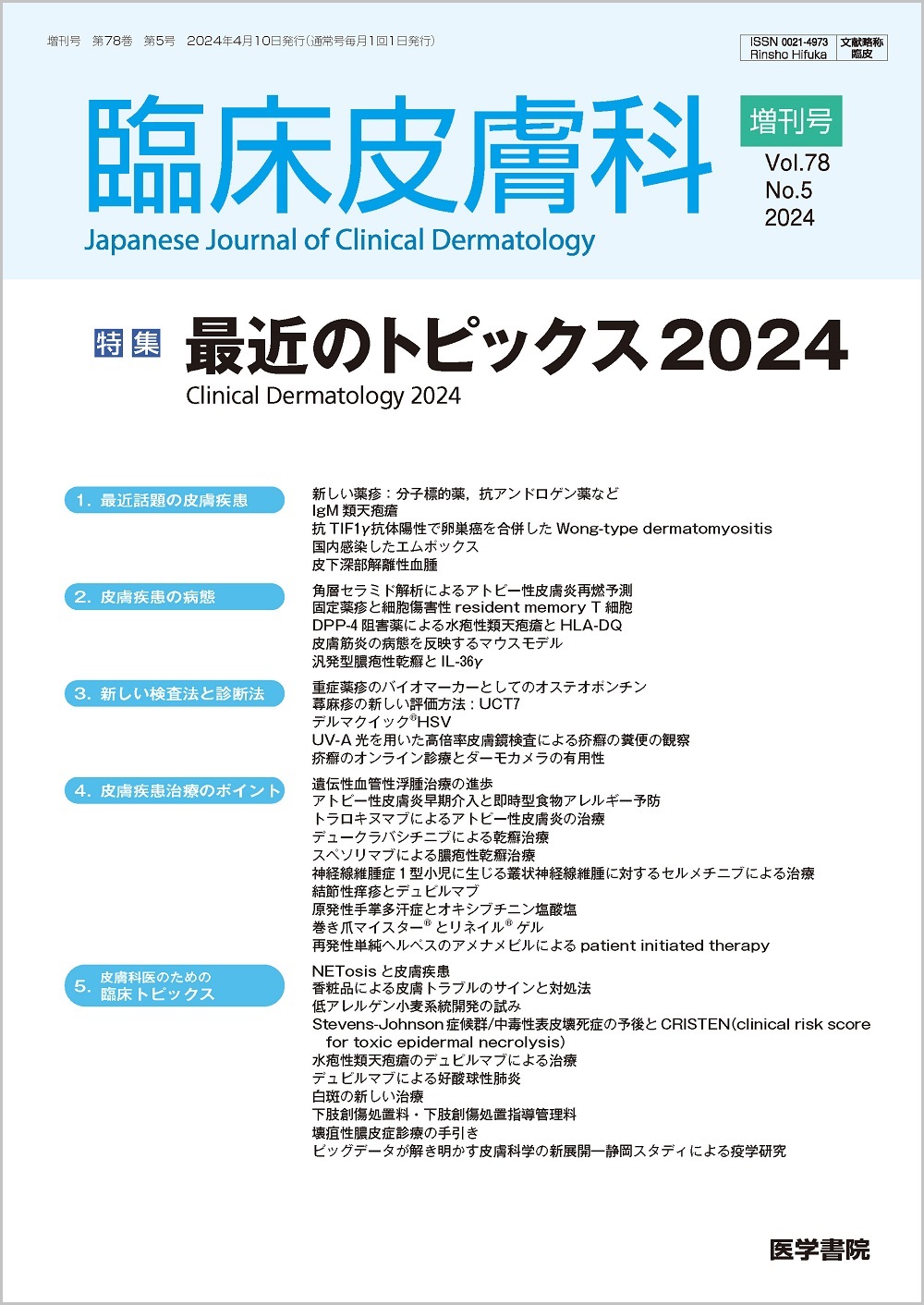

臨床皮膚科78巻5号

2024年04月発行

雑誌目次

増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024

1.最近話題の皮膚疾患

新しい薬疹:分子標的薬,抗アンドロゲン薬など

著者: 小林香映 , 渡辺秀晃

ページ範囲:P.10 - P.16

IgM類天疱瘡

著者: 岩田浩明

ページ範囲:P.17 - P.20

summary

IgM類天疱瘡は最近提唱された疾患概念であるが,疾患の独立性について結論は出ていない.類天疱瘡の診断において,蛍光抗体直接法による基底膜部の自己抗体陽性所見は診断価値が高い.本疾患では,IgGが陰性でIgMのみ基底膜部に線状に陽性となることが最大の特徴である.類天疱瘡は自己抗体の病原性が明確に証明されている疾患であるため,IgM自己抗体の病原性が重要である.しかし,過去の報告では病原性の証明は必ずしも十分でない.これまでの報告例は,免疫学的な検査はほぼ同様の結果であるが,臨床的特徴や治療反応性あるいは病理組織学的所見などには症例ごとに大きく異なる.本疾患において最も興味のある点は独立した疾患なのか,あるいはクラススイッチが生じてIgG自己抗体による通常の類天疱瘡へと進展する前駆症状かという点は,今後の症例の蓄積と長期のフォローで結論が出ることが期待される.

抗TIF1γ抗体陽性で卵巣癌を合併したWong-type dermatomyositis

著者: 三浦真理子 , 轟木麻子 , 和田純平 , 生野知子 , 柴冨和貴 , 卜部省悟 , 竹尾直子

ページ範囲:P.21 - P.27

summary

76歳,女性,3か月前より両手指の腫脹としびれを認め前医を受診し,プレドニゾロン(PSL)20 mg/日を開始されるも改善に乏しく,1か月前より四肢の筋肉痛,体幹・四肢の紅色皮疹を認め,体動時の呼吸苦で当院に救急搬送された.初診時,四肢近位筋の筋力低下に加え,典型的な皮膚筋炎の皮疹と下腹部・腰部・大腿部に毛孔性角化性丘疹を認めた.丘疹の病理組織学的所見にて基底層の空胞変性と毛孔部に角栓形成を認め,Wong-type dermatomyositisと診断した.PSL 60 mg/日を開始,抗TIF1γ抗体陽性,精査にて卵巣癌が判明し手術および化学療法を施行し,5か月後に抗TIF1γ抗体は陰性化した.現在PSL 3 mg/日まで漸減し皮疹,筋症状再燃なく経過している.

国内感染したエムポックス

著者: 安西秀美

ページ範囲:P.28 - P.35

summary

エムポックスは1970年代以降アフリカの一定地域で流行し,アフリカ以外では散発的に主に輸入感染症として発生していたが,2022年に多数の非流行国での急激な感染拡大が確認された比較的新しい感染症である.本邦では同年7月に初の感染が報告され,2023年11月までに233例の報告がある.流行のピークは2023年前半に過ぎたものの,依然として少数の感染報告が続いている.その大半は海外渡航歴のない男性患者で主な症状は皮疹であるが,従来型と感染経路や皮疹の特徴,症状の経過において相違点が指摘されている.本邦ではエムポックスは感染症法上4類感染症に指定される急性発疹性疾患で,PCR検査により確定診断される.国内における検査,感染予防対策の整備が望まれるとともにハイリスクグループへのリスクコミュニケーションが肝要である.

皮下深部解離性血腫

著者: 水川伊津美

ページ範囲:P.36 - P.40

summary

皮下深部解離性血腫(deep dissecting hematoma : DDH)は軽微な外傷を契機に広範な血腫を生じる疾患である.高齢者にみられる慢性的な皮膚の脆弱性や機能不全が基盤にあるとされ,Kayaらはこのような皮膚状態をdermatoporosis(皮膚粗鬆症)と呼称した.DDHは治療が遅れると,広範囲な皮膚壊死を起こすことがあるため,早急な対応が必要である.DDHは蜂窩織炎なども鑑別が必要であり,超音波検査や試験切開は全体像の評価,鑑別に有効な処置である.当院でのDDH 23例をまとめると,高齢者,抗凝固薬を内服している症例が多く,21例が皮膚切開,血腫除去術を施行していた.DDHは初期治療で積極的に外科的処置を行い,皮膚壊死を最小限にすることが重要である.

2.皮膚疾患の病態

角層セラミド解析によるアトピー性皮膚炎再燃予測

著者: 酒井貴史

ページ範囲:P.42 - P.46

summary

アトピー性皮膚炎とは,繰り返す湿疹を特徴とする頻度の高い炎症性皮膚疾患である.治療の基本は,ステロイド外用剤を中心とした外用療法であり,長期寛解維持のためにプロアクティブ療法の実施が推奨されている.しかしながら日常診療において,皮疹寛解導入後にプロアクティブ療法を開始すると,皮疹が容易に再燃するケースをしばしば経験する.そして今のところ,アトピー性皮膚炎寛解導入後の皮疹再燃予測は容易ではない.そこでわれわれは,フィラグリン遺伝子変異の有無,または,角層セラミドが,アトピー性皮膚炎の再燃しやすさに関連すると仮説を立て,臨床研究を行った.その結果,プロアクティブ療法開始時(皮疹寛解時)に角層セラミドを評価することで,その後の皮疹再燃を予測しうるという結果を見出した.本稿では,われわれが近年行った臨床研究の概説と,その結果から考えられるアトピー性皮膚炎の病態やマネジメントについて考察したい.

固定薬疹と細胞傷害性resident memory T細胞

著者: 渡辺玲

ページ範囲:P.47 - P.50

summary

固定薬疹では,病変治癒部に薬剤応答性memory CD8 T細胞が長期間残存し,薬剤再曝露により迅速にサイトカイン,細胞傷害性分子を産生する.このmemory CD8 T細胞は,皮膚に常駐するresident memory T細胞(TRM)の特徴を有しており,病因性T細胞の常駐性が,同一部位に疾患発現を繰り返す臨床像につながると考えられる.近年,定常状態では再循環しないTRMが刺激に応じて増殖し,その一部が循環分画に再分化することが報告された.固定薬疹再燃部でも循環memory T細胞が増数し,この循環memory T細胞が治癒部に残存していたTRM由来と判明した.固定薬疹では,原因薬剤摂取を繰り返す過程で皮疹の増数を見ることがある.このような臨床像の経時的変化もTRMの動態から説明可能であり,今後のTRMの動態機能の解明から固定薬疹の病態がさらに詳細に明らかになることが期待される.

DPP-4阻害薬による水疱性類天疱瘡とHLA-DQ

著者: 氏家英之

ページ範囲:P.51 - P.54

summary

2型糖尿病治療薬であるDPP-4阻害薬(dipeptidyl peptidase 4 inhibitors : DPP-4i)を服用している糖尿病患者では水疱性類天疱瘡(bullous pemphigoid : BP)が好発することが知られている(DPP-4i-BP).本症の特徴として,紅斑の乏しい「非炎症型」の臨床像を呈することが比較的多い.本邦では,非炎症型DPP-4i-BPにおいてHLA-DQB1*03 : 01の保有率が有意に高いことが報告されているが,今回,ゲノムワイド関連解析(GWAS)によって,非炎症型DPP-4i-BPはHLA-DQA1*05(HLA-DQA1*05 : 03,DQA1*05 : 05,DQA1*05 : 06,DQA1*05 : 07,DQA1*05 : 08)とより強い関連があることが明らかになった.今回同定されたHLA-DQA1*05でみられるHLA-DQα1 Ser75のアミノ酸多型はHLA-DQ分子の機能ポケットの内側に位置しており,自己抗原の抗原提示に直接関連している可能性が示唆された.

皮膚筋炎の病態を反映するマウスモデル

著者: 沖山奈緒子

ページ範囲:P.55 - P.59

summary

特発性炎症性筋疾患には,特異的皮疹を呈する皮膚筋炎と,皮疹のない多発性筋炎が含まれるが,筋炎特異的抗体の同定により,より明確な病型分類がなされるようになってきている.筋炎モデル動物としては,筋特異的抗原を免疫して惹起するマウスモデルが使われてきたが,患者の免疫病態とは異なっていることより,われわれは,筋炎特異的自己抗体の標的の1つであるTIF1γへの自己免疫反応を基盤としたTIF1γ-induced myositisというマウスモデルを確立した.TIF1γ-induced myositisでは,抗TIF1γ抗体ではなく,TIF1γ特異的CD8+T細胞が病原性であることや,JAK阻害薬の有用性などを示している.今後,他の筋炎特異的自己抗体陽性症例に応じた皮膚筋炎モデルも確立することで,自己抗体で分類される皮膚筋炎サブグループごとの病態解明につながることが期待される.

汎発型膿疱性乾癬とIL-36γ

著者: 佐藤絵美

ページ範囲:P.60 - P.64

summary

IL-36受容体拮抗因子(interleukin-36 receptor antagonist : IL-36RA)をコードする

3.新しい検査法と診断法

重症薬疹のバイオマーカーとしてのオステオポンチン

著者: 鈴木茉莉恵 , 渡辺秀晃 , 猪又直子 , 末木博彦

ページ範囲:P.66 - P.70

summary

近年,オステオポンチン(osteopontin : OPN)の免疫調節機能が明らかにされ,自己免疫疾患やアレルギー疾患においてもその役割が明らかにされている.薬剤性過敏症症候群やStevens-Johnson症候群などの重症薬疹は生命予後を脅かす疾患であり,発症早期の正確な診断が重要である.われわれは重症薬疹を含む薬疹患者における血清OPN値を測定し,薬疹の重症度バイオマーカーとしての有用性とその産生源を明らかにすることを目的として検討を行った.その結果,重症薬疹の2病型では健常人コントロールに比し有意のOPN高値を認め,多形紅斑型薬疹との比較でも高値であった.薬剤性過敏症症候群ではOPN値は治療により健常人レベルまで低下した.皮膚生検組織でOPNを発現する炎症細胞はCD4, CD8, CD14, CD68陽性細胞であった.血清OPN値は薬疹の重症度や病勢を評価するバイオマーカーとして利用できる可能性が示唆された.

蕁麻疹の新しい評価方法 : UCT7

著者: 福永淳

ページ範囲:P.71 - P.75

summary

蕁麻疹の疾患管理において,patient-reported outcome measures(PROMs)を用いた疾患管理が推奨されている.なかでも蕁麻疹・血管性浮腫の状態を包括的かつ後方視的に評価するための手段として蕁麻疹コントロールテスト(UCT)は国際的に認められた評価方法であるが,4週間の想起でありリコールバイアスが生じることや疾病管理における急速な変化を評価することが難しいことが難点であった.UCT7は7日間の想起として開発され妥当性の検証が行われたため,臨床研究や実臨床における慢性蕁麻疹患者の短期間の評価や疾患コントロールの評価において理想的なツールになりうる可能性がある.

デルマクイック®HSV

著者: 渡辺大輔

ページ範囲:P.76 - P.80

summary

単純疱疹は,単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus : HSV)1型(HSV-1)または2型(HSV-2)の初感染もしくは再活性化による疾患である.HSV-1は主として口唇ヘルペスの,HSV-2は主として性器ヘルペスの原因となる.単純疱疹の多くは繰り返し同じ部位に生じることから典型例は問診,視診で診断可能であるが,帯状疱疹,伝染性膿痂疹,接触皮膚炎,痤瘡,毛囊炎,口角炎,手足口病,またBehçet病や固定薬疹などとの鑑別が難しい非典型例では,検査による診断が必要となる.デルマクイック® HSVは,金コロイドを用いたイムノクロマト法を測定原理とする迅速診断キットである.本キットはその感度および特異度から臨床での迅速診断として効力を発揮する.本稿では本キットの基礎的,臨床的性能評価,また臨床試験での結果や使用法について紹介したい.合わせて臨床使用上の注意点や利点,保険制度上の注意点についても述べたいと思う.

UV-A光を用いた高倍率皮膚鏡検査による疥癬の糞便の観察

著者: 藤本萌 , 坂井浩志

ページ範囲:P.81 - P.85

summary

疥癬はヒト皮膚角質層に寄生するヒゼンダニの感染により発症し,ヒゼンダニの虫体,糞,脱皮殻などに対するアレルギー反応による皮膚病変と瘙痒を主症状とする感染症である.その確定診断にはヒゼンダニの検出が必要であり,顕微鏡検査やダーモスコピー検査が行われるが,虫体や虫卵,糞塊の検出に難渋する場合も経験される.今回われわれは白色光およびUVAを光源とするダーモスコピーを作成し,強拡大で疥癬患者の皮膚を同一視野で探索した.すると,UVA光源下ではヒゼンダニの糞塊が蛍光を有し明瞭に観察され,軌跡をたどると容易に虫体を確認できた.また強拡大ダーモスコピーでは,コントラストを調整することで,虫体・糞塊だけでなく,虫卵までも明らかになった.白色光・UVAを光源とする強拡大ダーモスコピーは疥癬診断に有用となる可能性が示唆された一方で,その実体顕微鏡としての利用も期待される.

疥癬のオンライン診療とダーモカメラの有用性

著者: 野口博光 , 久保正英 , 佐藤俊次 , 矢口均

ページ範囲:P.87 - P.90

summary

ダーモカメラはダーモスコピーと通常モードの映像をワンタッチで切り替えることができ操作性に優れている.われわれはダーモカメラを用いたオンライン再診を行いグループホームで発生した疥癬の集団感染を終息させた.初診時に往診した入居者は女性6名,年齢94.3 ± 6.5歳の認知症を伴う高齢者で,6例全員を疥癬と診断し,イベルメクチン200 μg/kgを投与した.その後,ダーモカメラを用いたオンライン再診を週1回合計4回行った.治癒に要したイベルメクチンの内服回数は2.7±0.5回であった.オンライン診療はダーモカメラの接写モードで疥癬虫のダーモスコピー像を,通常モードで丘疹や掻破痕などの皮疹を観察し,医師と施設の介護士に付き添われた患者との間で行うD to P with Hの形態をとった.通院が困難な場合など患者環境によってはダーモカメラを用いたオンライン診療は有用であると考えた.

4.皮膚疾患治療のポイント

遺伝性血管性浮腫治療の進歩

著者: 福田知雄

ページ範囲:P.92 - P.95

summary

遺伝性血管性浮腫は主にC1インヒビター遺伝子(

アトピー性皮膚炎早期介入と即時型食物アレルギー予防

著者: 山本貴和子

ページ範囲:P.96 - P.99

summary

アトピー性皮膚炎はアレルギーマーチの始まりであり,その後のアレルギーリスクに影響する.30%が乳児期に湿疹を経験し,その発症時期が早いほど即時型食物アレルギーの発症リスクが高まる.この度,世界で初めて経皮介入により食物アレルギー発症が抑制できることをランダム化比較試験(PACI Study)で実証した.二重抗原曝露仮説に基づいて,まず,アトピー性皮膚炎への早期診断・抗炎症治療薬による早期介入,その後の良好なコントロールにより,経皮感作の予防や即時型食物アレルギー予防対策となる.経皮介入に加えて,経口免疫寛容を誘導するために,アレルギーになりやすい食物の開始も遅らせないといった経口介入も必要である.ただし,既に食物アレルギーを発症している場合は医師と相談し,注意が必要である.

トラロキヌマブによるアトピー性皮膚炎の治療

著者: 山中恵一

ページ範囲:P.100 - P.105

summary

トラロキヌマブ(tralokinumab)はアトピー性皮膚炎(atopic dermatitis : AD)の発症や病態形成に関与する2型サイトカインIL-13に特異的に結合し,IL-13を介したシグナル伝達を阻害する完全ヒトモノクローナル抗体製剤である.これまで海外の複数国において中等症から重症のAD治療薬として使用されている.日本でも2023年9月より使用可能となった.本項では中等症から重症の成人AD患者を対象としたトラロキヌマブの国際共同臨床試験ECZTRA3の結果と,国際共同第Ⅲ相臨床試験の長期延長試験における日本人の中間解析結果(J-ECZTEND試験)を示した.長期にわたる持続的改善効果が示され,トラロキヌマブは中等症から重症の日本人成人AD患者に対する有用な治療選択肢になると考えられる.結膜炎などの副作用発症の頻度の少なさからも安心して使用できる.IL-4を制御せず,IL-13を単独で抑制する意義に関しては,IL-13がADの病変部皮膚に絶対的に産生量が多く,慢性化につれて発現の増加がみられる点,IL-4/IL-13阻害薬にて治療介入を行ってもIL-13産生レジデントメモリーT細胞が長期間生存する事実,IL-4/IL-13の両者の阻害では結膜の杯細胞からのムチン産生を低下させ結膜炎の発症リスクを上げる点が挙げられるが,今後のトラロキヌマブの使用によって,真の重要性を検証していく必要がある.

デュークラバシチニブによる乾癬治療

著者: 梅澤慶紀

ページ範囲:P.107 - P.111

summary

デュークラバシチニブ(商品名:ソーティクツ®)は,経口チロシンキナーゼ2(Tyk2)阻害薬で,既存治療で効果不十分な尋常性乾癬,膿疱性乾癬,乾癬性紅皮症に適応を有する.JAK/STAT(Janus kinase/signal transducer and activating protein)は,細胞内シグナル伝達系で,JAK1,JAK2,JAK3,Tyk2の4種が存在する.Tyk2が関与するサイトカインとしてIFNα,IL-12,IL-22,IL-23などが挙げられ,これらのサイトカインは乾癬の病態に重要な役割を担っている.デュークラバシチニブは,高いTyk2阻害選択性があるため,他のJAKファミリーであるJAK1,2,3の抑制作用はほぼ認めない.そのため,デュークラバシチニブは他のJAK阻害薬と比べて安全性が高いと考えられ,有効性/安全性の観点から乾癬の主治療薬の1つとなることが期待されている.

スペソリマブによる膿疱性乾癬治療

著者: 森田明理

ページ範囲:P.112 - P.116

summary

汎発性膿疱性乾癬(generalized pustular psoriasis : GPP)は,希少だが命にかかわる皮膚疾患であり,厚生労働省によって難病指定されている.GPPは急性期に全身症状と激しい痛みを伴う膿疱が現れ,再燃(フレア)を繰り返す.病因は遺伝的要因と環境要因の相互作用による.IL-36が病態に関与し,IL-36R抗体のスペソリマブが有効であり,再燃予防において特に効果的であることが示された.これにより,IL-36経路の抑制がGPP治療の新たな展望となりうることが示唆される.EffisayilTM-1試験は,スペソリマブの効果と安全性を検証し,アジア人部分集団でも良好な結果が得られた.EffisayilTM-2試験では,スペソリマブの再燃予防効果が高用量で優れていることが示された.スペソリマブでは膿疱性乾癬治療の基軸になることが示された.

神経線維腫症1型小児に生じる叢状神経線維腫に対するセルメチニブによる治療

著者: 延山嘉眞

ページ範囲:P.117 - P.122

summary

神経線維腫症1型(neurofibromatosis 1 : NF1)は,NF1遺伝子の病的バリアントが病因となる常染色体顕性遺伝性疾患である.NF1に生じる叢状神経線維腫はしばしば重大な臨床的問題を引き起こすが,長らく治療の選択肢は外科的処置に限られていた.そのような背景のなか,叢状神経線維腫に対するセルメチニブ(コセルゴ®:MEK阻害薬)の経口投与により,高い病勢コントロール率,および,有意に長い無増悪生存期間が得られることが示された.これを受けて,NF1に発生した叢状神経線維腫小児例を対象として2022年に同薬が保険収載された.臨床症状を有し,重大な合併症のリスクを伴うことなく切除できない叢状神経線維腫に対する治療として,1日当たり50 mg/m2(体表面積)のセルメチニブを経口投与することにより,小児期の一定期間において叢状神経線維腫を軽快させる,あるいは増悪させないことが期待できる.一方,有害事象が高頻度に生じることから注意深いフォローが必要になる.

結節性痒疹とデュピルマブ

著者: 佐藤貴浩

ページ範囲:P.123 - P.126

summary

痒疹は対応に苦慮する疾患である.なかでも結節性痒疹のかゆみは頑固であり,種々の治療を試みても満足のいく効果が得られないことは多い.結節性痒疹では表皮肥厚,真皮の線維増生,真皮神経の肥厚・過形成,リンパ球や好酸球の浸潤がみられる.免疫学的背景として主役をなしているのはinterleukin(IL)-4/IL-13やIL-31と考えられている.これらのサイトカインは頑固なかゆみやかゆみ過敏にも関わっている.IL-4/IL-13シグナルを阻害するデュピルマブの有効性が示され,2023年に結節性痒疹に適用追加された.これにより治療法に大きな進展が期待される.一方,どのような症例に高い効果が期待できるのか,投与終了時期の目安,再燃の有無と対策など今後見極めていくべき課題も残されている.

原発性手掌多汗症とオキシブチニン塩酸塩

著者: 藤本智子

ページ範囲:P.127 - P.131

summary

原発性手掌多汗症の有病率は5.33%と決して稀ではない疾患であるが,長らく簡便な治療薬がなかったため医療機関での治療が普及していなかった.2023年3月に承認され,6月より発売された抗コリン作用をもつオキシブチニン塩酸塩の外用剤(アポハイド®ローション20%)は,全身的な副作用を軽減しつつも局所の発汗を抑制するというデータが,国内第Ⅲ相試験において証明された,本邦では外用抗コリン薬としては第3の製品である.ここへきて,原発性局所多汗症治療薬に保険適用の抗コリン薬が揃ったことに伴い,さまざまな部位の多汗症の治療が可能となったが,一方で同一患者で複数の多汗部位を併発する場合の同時使用の副作用マネジメントや,多汗症疾患は若い年齢層が多いことから,長期使用なども今後の課題と言える.

巻き爪マイスター®とリネイル®ゲル

著者: 齋藤昌孝

ページ範囲:P.132 - P.136

summary

近年,巻き爪の治療は矯正治療が主流であり,2019年に発売開始となった「巻き爪マイスター®」は,簡便かつ安全に使用できる矯正具として高い評価を得ており,現在では主として母趾の巻き爪に対して幅広く使用されている.さらに2023年には,巻き爪矯正の補助を効能・効果とする画期的な外用剤として「リネイル®ゲル」が登場し,巻き爪治療は新時代を迎えたと言える.両者を用いた矯正治療は,さまざまな応用方法やアイデアが生み出されながら,今後さらなる進化を遂げていくものと期待される.

再発性単純ヘルペスのアメナメビルによるpatient initiated therapy

著者: 今福信一

ページ範囲:P.137 - P.140

summary

再発性単純ヘルペスには,主に口唇ヘルペス,性器ヘルペスがあり,一般に軽症であるものの繰り返す発症は生活の質を落としてしまう.多くの患者は,再発前に前駆症状としてピリピリとした痛みを自覚する.単純ヘルペスには有効な抗ウイルス薬が既に複数あるが,有効に使うポイントは早期の治療開始であり,この前駆症状の段階で治療を開始することで,病悩期間を短くすることができる.アメナメビル(アメナリーフ®)は,既に帯状疱疹に保険適用されている抗ヘルペスウイルス薬であるが,新たに単純ヘルペスにも保険適用された.ただし単純ヘルペスに対しては,帯状疱疹やこれまでの治療薬と異なり患者が予め処方された治療薬を自分で服薬開始するpatient initiated therapy(PIT)という用法用量のみで承認されている.アメナメビルのPITは1回のみの投与で終了する点で,利便性の大幅な向上が期待される.単純ヘルペスの病態,診断とアメナメビルの新たな使用法について概説する.

5.皮膚科医のための臨床トピックス

NETosisと皮膚疾患

著者: 小川陽一

ページ範囲:P.144 - P.147

summary

NETosisは活性化好中球がneutrophil extracellular traps(NETs)を放出する現象であり,近年さまざまな疾患メカニズムへの関与が精力的に検討されている.NETosisは細菌などの病原体排除という観点で有益であるが,一方で病原体非存在下でもNETosisが誘導され人体にとって有害といえる種々の免疫反応を惹起する.近年,皮膚疾患においてもNETosisの存在,病態メカニズムへの関与が検討されており,最近のトピックスを概説する.

香粧品による皮膚トラブルのサインと対処法

著者: 矢上晶子

ページ範囲:P.148 - P.150

summary

香料や化粧品,ヘアカラー製品などの香粧品はわれわれの日常生活を楽しむ上でなくてはならない.一方,本邦ではそれらの香粧品により,刺激性,アレルギー性接触皮膚炎のみならず,美白化粧品による脱色素斑や加水分解コムギ末含有石鹸やコチニール色素含有メイクアップ製品による経皮感作により誘発された食物アレルギーなどさまざまな皮膚障害事例が報告されてきた.これらの事例を振り返ると,新しい成分および製品の開発や消費者のニーズの変遷により,その時代ごとに特徴ある皮膚障害事例が発生してきたと言えよう.本稿では皮膚科医が知っておきたい香粧品による皮膚障害事例を挙げ,その臨床的特徴や原因成分の同定に必要な皮膚テストや血清学的検査法,また,原因成分について述べた.これら香粧品による予期しない皮膚障害事例に最も早く遭遇するのは皮膚科医であり,常に患者の訴えに耳を傾け,「もしかして」という視点を持って日常診療にあたりたい.

低アレルゲン小麦系統開発の試み

著者: 森田栄伸

ページ範囲:P.152 - P.154

summary

小麦依存性運動誘発アナフィラキシーでは,小麦グルテン構成蛋白質ω5-グリアジンが主要アレルゲンである.筆者らは,ω5-グリアジンの主要遺伝子座

Stevens-Johnson症候群/中毒性表皮壊死症の予後とCRISTEN(clinical risk score for toxic epidermal necrolysis)

著者: 濱菜摘

ページ範囲:P.155 - P.158

summary

重症薬疹であるStevens-Johnson症候群(Stevens-Johnson syndrome : SJS)/中毒性表皮壊死症(toxic epidermal necrolysis : TEN)の本邦の死亡率は近年も高い.早期診断と予後予測による適切な治療が必要である.既存の予後予測スコアであるSCORTENは血液ガス測定を含めた変動しやすい指標から構成されており実臨床で使用しにくい側面がある.一方,最近本邦のSJS/TEN全国調査の結果をもとに作成されたCRISTENは年齢,表皮剝離面積,悪性腫瘍の合併,糖尿病,腎機能障害,細菌感染症,心疾患,薬疹の原因薬としての抗菌薬の使用,眼・口・陰部3部位すべての粘膜障害,ステロイド全身投与治療歴といった臨床所見および既往歴からのみなる10項目で構成されている.さらにCRISTENは本邦症例のみならず国際検証でも高い精度で有用性が確認されており,今後の実臨床への応用が望まれるスコアである.

水疱性類天疱瘡のデュピルマブによる治療

著者: 高村さおり

ページ範囲:P.159 - P.162

summary

水疱性類天疱瘡の中等症以上ではステロイド全身投与が第一選択であるが,治療に反応しない症例やステロイド減量中に再発を認める症例など治療に難渋することも多い.高齢者では,副作用も問題となることから,ステロイドに依存しない病態に即した治療標的が望まれる.われわれはデュピルマブ単独療法で速やかに症状が改善した水疱性類天疱瘡の症例を経験した.デュピルマブ開始2週後に痒みと紅斑は改善し,1か月後には水疱の新生が止まった.寛解後,皮疹の改善とともに2型免疫応答を示唆する末梢血好酸球数,血清immunoglobulin E(IgE)値および血清thymus and activation-regulated chemokine(TARC)値は低下した.このことは,水疱性類天疱瘡の病態に2型免疫応答が関与しており,デュピルマブは水疱性類天疱瘡の治療選択肢の1つになる可能性があると考えた.

デュピルマブによる好酸球性肺炎

著者: 小屋俊之

ページ範囲:P.163 - P.166

summary

抗インターロイキン4受容体α鎖(IL-4Rα)抗体であるデュピルマブは,有害事象として,末梢血好酸球増加が知られている.多くの症例は一過性で,症状なく経過するが,稀に臓器障害を伴うことがある.その中で好酸球性肺炎は,しばしば入院を要する重篤な有害事象であり,注意が必要である.これまでに症例報告を中心に報告されており,ほとんどの報告ではデュピルマブ投与開始後4か月程度経過してから診断されている.この病態のメカニズムには不明な点が多く,薬剤アレルギーなのか,好酸球増多に伴う臓器障害なのか,血管炎などの併存疾患の顕在化なのか,個々の症例によっても異なることが考えられる.本稿において,本邦・海外の症例報告および自験例から,臨床上のポイントについて解説する.

白斑の新しい治療

著者: 川上民裕

ページ範囲:P.169 - P.172

summary

白斑治療が,劇的に変貌するかもしれない.ヤヌスキナーゼ(Janus kinase : JAK)阻害薬である.難治性の白斑に,本邦でも使用される可能性が高いルキソリチニブクリームとリトレシチニブ内服について記載する.それぞれの臨床治験データを提示して解説する.ルキソリチニブクリームは,米国食品医薬品局が2022年承認している.第24週における顔面の白斑面積スコア指標(F-VASI)のF-VASI 75は,ルキソリチニブクリーム群で30%に対して基剤(プラセボ)群は10%であった(

下肢創傷処置料・下肢創傷処置指導管理料

著者: 出月健夫

ページ範囲:P.173 - P.175

summary

2022年に新設された下肢創傷処置料は,足部(踵を除く)の浅い潰瘍135点,足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍147点,足部(踵を除く)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍270点と,これまでの創傷処置料と比較し高い点数となっている.浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱,筋,骨又は関節のいずれにも至らないものを言い,深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱,筋,骨または関節のいずれかに至るものを言う.さらにこの下肢創傷処置料に伴って,外来,在宅において下肢創傷処置管理料が500点/月1回に限り,として新設された(算定要件あり).また,関連のある下肢末梢動脈疾患指導管理加算,糖尿病合併症管理料についても記載し,足潰瘍治療に携わる皮膚科医が知っておくべき保険制度につきまとめた.

壊疽性膿皮症診療の手引き

著者: 山本俊幸

ページ範囲:P.176 - P.178

summary

壊疽性膿皮症は潰瘍型が最も多いが,診断は必ずしも容易ではない.その理由は,本症が比較的稀な疾患であるため遭遇する機会が多くないことに加え,時間が経つと特徴的な潰瘍周辺の浮腫が消失してしまうこと,病理組織所見も特異的ではないこと,バイオマーカーがないこと,診断基準はあまり役に立たないこと,などが挙げられる.診断は臨床像からまず本症を疑うことから始まるので,典型的な症例を見慣れておくことや,特殊なタイプがあることを知っておく必要がある.壊疽性膿皮症は他科との関連を要する疾患であることに加え,自己炎症性疾患としての側面,新規治療薬の登場,などにより注目を浴びている.本稿では手引きに記載してあるクリニカルクエスチョンを中心に概説した.

ビッグデータが解き明かす皮膚科学の新展開—静岡スタディによる疫学研究

著者: 橋爪秀夫

ページ範囲:P.179 - P.182

summary

英米での医学研究は,臨床研究が重要視されているが,日本では基礎研究に集中する傾向がある.これは,巨額なコストと労力を要するために,容易に実施しえない日本独特の事情があった.最近,台頭してきたビッグデータ解析は,新しい研究手法の開発とともに,本邦における臨床(疫学)研究に一石を投じている.静岡県国民健康保険のクレームデータベースに基づいて構築されたShizuoka Kokuho Database(SKDB)は,約223万人のデータを含み,さまざまな医療情報が統合されたデータベースである.われわれは,このSKDBを使用していくつかの疫学研究を行ってきた.その研究のうち,帯状疱疹関連痛(ZAP)リスクの探索研究と,ヒドロクロロチアジド(HCT)による皮膚癌発症リスクの分析研究を紹介し,ビッグデータ解析による皮膚科学研究が新たな地平を開く可能性を考察する.

Derm.2024

震災を経験して

著者: 前田進太郎

ページ範囲:P.16 - P.16

令和6年元旦,多くの人にとって1年で最も平穏な一日…が,16時10分に起きた,巨大な地震によって覆りました.部屋が歪むのが肉眼でもわかるほどの揺れ,あまりの激しさに生命の危険がよぎりました.それでも大学病院のある金沢市は震度5強でしたので,震度7だった地域は想像を絶する恐怖だったろうと思います.ニュースを見ると,外勤で10年以上通い続けて慣れ親しんだ奥能登地方が,崩れ,焼け落ちています.にわかには現実として受け止められないほどの衝撃でした.

幸い,医局員は皆無事でしたし,大学病院や医局には大きな損壊はありませんでした.地震の翌日になると当院にも被災地から次々と患者が搬送され,救急外来は患者とDMATでごった返すという,テレビでしか見たことのなかった光景が目の前で繰り広げられていました.皮膚科も被災地からの感染症や熱傷などの患者を受け入れましたが,病気が良くなっても帰る家がないのです.県内の病院はどこも被災地からの患者を受け入れている上,コロナ・インフルエンザの蔓延も重なって,転院もできない状態がしばらく続きました.長い長い1か月でしたが,2月に入ると病院の状況はずいぶん落ち着いて,大学病院はほぼ通常営業に戻っています.しかし,奥能登地方はインフラが不十分なのと人手不足が相まって,病院機能の回復にはまだ時間がかかりそうな状況です.

買って良かったもの,双眼ルーペ

著者: 横山恵美

ページ範囲:P.27 - P.27

医師となってからあっという間に時が経ち,周囲に恵まれて今も主に手術を多く行う機会を得ることができ,日々楽しく過ごしています.ダーモライト,数々の良書もありますが,皮膚科医になり最も買って良かったと思っているものは,双眼ルーペです.専門医を取得した後くらいから主に手術に携わるようになり,上司の真似をして倍率2.5倍,焦点距離は45 cmのものを購入しました.値段はセットで20万円弱.安定を考えてゴーグルタイプではなく,ヘッドバンドを使用していますが,ずれたりせずに快適です.気になる点はゴーグルタイプより大きいので持ち運びしにくいところと,時々ヘッドバンドを締めすぎて長時間の作業をすると頭痛がする点です.倍以上の値段のものもありますが,現状に満足して使っています.裸眼と比較すると見える世界が違い,小さな病変の切除時に狙ったところを切開し,細かい出血点を見るときや,縫合時の微妙な段差なども調節しながら手術ができます.もちろん手が追い付かないと宝の持ち腐れですが,そこは日々鍛錬です.最近は後輩の先生の助手をすることも増えましたので,医局で共有の双眼ルーペを購入してもらい細かな手術をするときは使ってみるように勧めています.「すごくよく見えます.裸眼とは違いますね」などと言われると,この楽しさを共有できていると思えて嬉しくなります.また,後輩の先生がどんどん手術が上手になる姿を見て嬉しい反面,自分もまだまだ張らなければとも思います.仕事をしているといろいろなことがありますが,これからも手術のみならず医師としてさらに進歩したいですし,はたしてこれをいつまで続けられるかはわかりませんが,こういうちょっとした楽しい気持ちを忘れずに細く長くやっていければと思っています.

通勤時間に思う

著者: 高橋聡文

ページ範囲:P.35 - P.35

滋賀県と言えば琵琶湖です.よく知られているように,琵琶湖は滋賀県のおよそ真ん中の1/6を占めています.滋賀医科大学は琵琶湖の南端,いわば6時方向に位置します.もう1つ,私が月に3日間勤務している病院は,琵琶湖の北西,およそ10〜11時方向にあります.車での通勤は,季節,時刻によって色合いを変える琵琶湖の絶景を右手に,瀬田の唐橋・日吉大社・白髭神社…といった観光スポットを通過して琵琶湖西岸を北上する片道2時間足らずの道のりになります(ちなみに,琵琶湖岸を車で一周すると5〜6時間ほどのドライブです.ドライブ好きの私は,もう何周したか覚えていないほどです).

その間,運転しながら,好きな音楽(椎名林檎さん!)を聴き,趣味(30〜40年くらい前の「レトロゲーム」,アロマセラピー)のことを考えたり,出会った患者さんの顔,言葉,皮疹を思い浮かべたり.やがて考えは自分が今取り組んでいる仕事,困っていることや悩んでいること,家族や私生活のこと,将来のことなどに及び,ぼんやりと自分に向き合う時間になります(もちろん運転には注意していますよ!).

振り返って…

著者: 指宿敦子

ページ範囲:P.59 - P.59

皮膚科に入局して17年が経過しました.皮膚科医としてその日その日を一生懸命頑張ってきました.患者さんにとって最善の選択ができるようにと,治療経過に時に安堵し,時に反省しながら診療に取り組んできました.

金蔵拓郎先生が教授を退任される日が近づき,職場環境,自分の立場に変化が生じることになりました.そんな折に先生が教授に就任された際に医局員へ向けて書かれたメッセージを目にしました.仕事を形として残す,つまり論文を書くことの大切さを説く文章でした.金蔵先生は,神崎保名誉教授のお話から引用した「朝から晩まで一生懸命働いた.けど1日が終わってみたら一体何をしていたんだろう」という言葉をさらに言い換えて「何年も一生懸命頑張ってきた.でもいったい何が残ったんだろう」ということにならないように,と私たち医局員に伝えておられました.繰り返し口頭でも耳にしていた言葉ですが,今,文章で見るその言葉のインパクトに泣きたくなりました.

脇汗に囚われて

著者: 大内健嗣

ページ範囲:P.75 - P.75

慶應皮膚科で汗外来を担当しております大内健嗣と申します.気象庁が,発表した昨年の夏の天候のまとめによると,1898年から統計を開始した日本の平均気温偏差は過去最高を記録したそうです.2023年の日本の夏の平均気温偏差は+1.76.これまで最も高かった2010年の+1.08を大幅に上回り,体感だけでなく昨年の暑さが大きく飛び抜けて暑かったことが裏づけられました.暑ければ汗をかくのが人間です.平均気温が上がるにつれて,人々の汗に対する意識が高まっています.汗の中でも,移動時や仕事中など事前にケアして防ぎたい「ネガ汗」と,運動などで自ら積極的に汗をかいて,汗をかいた後でケアする「ポジ汗」,2つの捉え方があります.手掌や腋窩の多汗は明らかに「ネガ汗」です.腋窩の多汗症は皮膚疾患の中で最もquality of life(QOL)を深刻に低下させる「疾患」の1つであることを皆さんはご存知でしたか? 私は汗外来を担当するまで知りませんでした.手掌の多汗は生活の質が下がるだろうな…と想像が容易につきますが,脇汗は自分が1ミリも気にしたことがありませんでしたし,脇に汗をかくのは当たり前というマインドでした.しかし,汗外来で脇汗に悩む患者さんの訴えに耳を傾け数年が経ち,「あれ?もしかして脇汗って邪魔なのかしら?」「青いシャツの汗ジミ,嫌.」「仕事中の脇汗すっごく気になる!」と徐々に脇汗に囚われていく自分がいました.そこで,脇ボトックスを打ったところ,非常に快適です.脇がさらさらなのがこんなに快適だなんて,想像できませんでした.脇汗を軽視していた数年前の自分を猛省しています.慶應の汗外来は脇汗治療の最終兵器;ミラドライがあります.ミラドライは皮膚の表面からマイクロ波を照射し,汗腺組織を熱損傷させて,永続的に汗腺組織を除去する治療機器です.アポクリン腺にも効きますので腋臭症にも効きます.患者さん熱烈募集中です.

情熱と無知

著者: 持田耕介

ページ範囲:P.86 - P.86

皮膚科を志し20年以上が経つ.私自身,知識と経験は増えたが,今も「わからないこと」が増え続けているのが正直なところである.

最首悟氏の『半生の思想』(河合ブックレット)に,スティーヴン・ジェイ・グールドの「パスカルの球」と銘うった,「知と無知」の話が出てくる.

色調について

著者: 竹内そら

ページ範囲:P.105 - P.105

女性患者から化粧をしたまま顔のしみの相談を受けることがある.化粧の上から診察すると灰褐色や灰青色を呈し,後天性真皮メラノサイトーシスや太田母斑かな,と予想するが化粧を落としてみると,褐色の老人性色素斑であったというパターンがある.皮膚表面の色調に薄い色のファンデーションを乗せることで真皮レベルの色素斑のように見えているのである.白く塗り重ねたくなるのであろうが,隠すための化粧が逆効果でグレー調になって強調されているのである.色の勉強をしてみると,色相環の反対側にある補色を意識して色を選ぶと良いらしい.補色を乗せることで光は無色化するそうである.赤は緑,黄色は紫,青は橙色である.茶色は橙色の低明度・彩度の色であるが,青を乗せると暗くなるためオレンジ系の色を乗せるといいそうだ.新生児期にはあざが目立たないのは補色の効果もあるのかな,など患者さんの色調について色々考える.医学から少し離れたところを学んでみると,これまでの視点が変わるので面白い.

患者さんとの雑談

著者: 後藤瑞生

ページ範囲:P.106 - P.106

私は,1999年に大分医科大学(現 大分大学医学部)を卒業し,同大学皮膚科に入局した.入局希望のために私が皮膚科医局の事務室に挨拶に伺ったところ,当時の講師の先生から「コーヒーをいれてあげよう!」と拍手とともに歓迎されたことを記憶している.入局後,病棟担当医をしながら上級医の先生方の外来の手伝いをしつつ日常診療の手法を勉強させていただいた.気づけば,既に入局後26年目を迎えようとしているが,今の私の診療スタイルは入局時にコーヒーを振舞ってくれた講師の先生に近いものを感じている.もちろん,教授をはじめ他の諸先輩方からも多くのことを教えていただいたが,患者さんとの接し方としてはその講師の先生と重なる点が多い.その講師の先生は現在,別の大学病院の教授となられているが,患者さんの診察時に診療とは無関係なことを1つは聞くようにしていると言われていた.これは私も実践しており,患者さんが何気なく発した日常の喜びや愚痴をカルテに記録しておき,次の外来日に「あの件はどうなりましたか?」と尋ねるようにしている.すると多くの患者さんは喜んで,「先生,覚えていてくれたんですね!」と言って話も弾み信頼関係が深まる(多少,診療時間が延長するが).その積み重ねのためかわからないが,患者さんに「調子はどうですか?」と聞くと「すごく良いです」と言われるので,「では薬の足りない分を処方しましょうか?」と聞くと「薬も余っています」と言われる人がいる.つまり,当日,私が診療することは何もないので,律儀に予約を守らずに予約を変更しても良かったのにと思っていると「先生と話すと安心しますので」と言われることがある.患者さんはその日は特に診療を受けずに帰っていくのだが,笑顔で診察室を後にする患者さんを見送る.次の予約日まで患者さんが安心して過ごせるのであればそれで十分か,と思いつつ医者になって良かったと思う一瞬である.

卒後20年を超えて

著者: 足立孝司

ページ範囲:P.116 - P.116

大学を卒業したとき,現在の初期臨床研修制度はまだなく,卒後すぐに皮膚科医局に入局した.所見の取り方,カルテの書き方,採血や点滴など,診療の基本は,考えるより先に手を動かして,見様見真似で覚えていった.今は学生時代から,挨拶に始まり,適切な問診や身体診察ができるかが問われ,臨床実習前に試験も行われ,CBT(computer-based testing)やOSCE(objective structured clinical examination)は公的化されるようになった.また,2024年度からは医師の働き方改革で,労働時間の制約が厳しくなる.入院は主治医制から複数主治医制やチーム制へ移行が必要になり,タスクシフト,タスクシェアの取り組みも重要になってくる.自分が若かったころとは,時代も違うし,教え方や考え方も違ってくることを年々感じている.教室員の人数は,入局した20年以上前と比べると,その半分以下になり,その中で地方の皮膚科医療を支えていくためには,時代に順応しつつ,医療の質,医療のアクセスをいかに維持していくかが課題だと考えている.

『アルジャーノンに花束を』(著:ダニエルキイス)より

著者: 杉山聖子

ページ範囲:P.136 - P.136

大学生のころ一冊のハードカバーの本を手にした.表紙に花束の描かれた印象的な本だ.物語は,手術により驚異的な知能を持つようになった知的障害をもつ青年,チャーリイの話である.天才的な知能を得て,それゆえの苦境や孤独も経験する.主人公はその知能がやがて損なわれることを突き止め,あらがうも運命を変えることができず物語は終わりを迎える.当時は物語構成の妙に驚かされ,幸せとはなにか,と主人公に感情移入し,読了した.

それから時間が経って,皮膚科医として専門医や学位を取り,第二子出産前後のころだったと思う.多分にもれず,復帰やなにやらで,悩みも深まりやすい時期だ.偶然書店で文庫版をみつけ,繰り返した引っ越しの中でなくしてしまっていたので軽い気持ちで購入した.読み終ってしばらくしてなにかが腑に落ちて,ひらけた,ように思った.私たちはみな,アルジャーノンであり,チャーリイなのだ,と.さまざまに違いはあれ,生まれて成長しいずれ終焉を迎える.それを客観的に外から見つめたような気持ちになり,強烈な印象を落とし込まれた.

人間五十年

著者: 竹腰知紀

ページ範囲:P.142 - P.142

織田信長が好きだったといわれる幸若舞「敦盛」に「人間五十年,下天の内をくらぶれば,夢幻の如くなり」という一節があります.信長は49歳でこの世を去りますが,畳の上で亡くなった戦国武将をみても,豊臣秀吉が61歳,武田信玄が51歳,上杉謙信が48歳,黒田官兵衛が57歳,加藤清正が49歳など,現在の基準で考えると意外と若い年齢で死去しています.今年の大河ドラマの『光る君へ』の時代ですと,藤原道長は62歳ですが,道長の兄の藤原道隆は42歳,姉の藤原詮子は41歳,同時代の一条天皇は31歳で死去しています.自分が医師になったころはまだまだ将来は長いと思っていましたが,あっという間にこれら歴史上の偉人たちの享年に近い歳となってしまい,月日が経つのはあらめて早いものだと感じてしまいます.

一方で,現代ではこのような年齢になってもひと花ふた花咲かせる方々も多くいらっしゃいます.例えば,レイ・クロックが後に世界的なハンバーガーチェーンとなるビジネスを始めたのは52歳頃のことです.

スーパーローテート方式で得た財産

著者: 住田隼一

ページ範囲:P.147 - P.147

私が医師になったのは2005年である.ちょうど前年の2004年から新医師臨床研修制度が始まっており,私はスーパーローテート方式の初期研修制度が始まった2年目の世代であった.当時,医療現場には混乱があったように記憶しているが,医師になりたてであった私は皮膚科医になると決めていたわけではなく,将来何科を選択すべきか迷いもあった.選択期間で皮膚科を選択して,その魅力にとりつかれて皮膚科医となる決心をしたわけだが,皮膚科以外で得た他科での経験がいまなお日々の診療で生きている.膠原病を専門とする私は他科と連携する機会が多いが,専門的な知識がどうというわけではなく,他科の先生と議論する上でディスカッションやカルテ記載を見て,漠然とした表現であるが,他科臨床のイメージがしやすいと感じている.百聞一見にしかず,というところだろうか.近年,膠原病に限らず,多くの皮膚疾患で生物学的製剤が広く使われるようになってきており,当時では考えられないほど他科の知識が必要とされてきているように思う.当時,スーパーローテート方式の導入にはいろいろと議論があったが,少なくとも私にとっては大きな財産となって今日の診療に良い影響をもたらしてくれたと思っている.これらの経験を踏まえて,皮膚科へローテートしてきた初期研修医の先生には,皮膚科医として活躍するためにも他科での経験は貴重になるので,他科の研修こそがんばってきてねと伝えるようにしている.

心を動かす「推し」の力

著者: 中島沙恵子

ページ範囲:P.151 - P.151

最近,子供たちが「このアイドルは私の“推し”」と熱く語るのを聞く機会が増えた.改めて「推し」という言葉の意味を調べてみると,特定の人物に対して強い支持や好意を持ち,それを他者に推奨したいという気持ちを表すもの,とある.

皮膚科医としての20年以上のキャリアを通じて,後進の指導者としての役割を担う機会が増えた.かつては若手医師を励ます余裕が自分にはなく,その立場が常にプレッシャーとなっていた.しかし,本年JSIDきさらぎ塾にチューターとして参加した際の,情熱に満ちた若手医師たちとの出会いが自らの考え方を根底から変えるきっかけとなった.彼らの才能と熱意に触れ,心から「推したい」と感じることができ,これまでにない充実感を経験したのである.

果報者

著者: 端本宇志

ページ範囲:P.158 - P.158

皮膚科医としての喜びは何でしょう? 自らの技術が皮膚病に悩む患者さんの助けとなる.未解明の皮膚疾患の病態の解明や治療法の開発を行う.これらはとても嬉しく,そして素晴らしいことです.加えて,自らが学び皮膚科医として成長し,さらにそれを次の世代に繋げ伝承していく,これこそが真の喜びなのだ,と思えるようになってきました.

私は幸運にも,たくさんの魅力的な指導医に邂逅してきました.内科初期研修の指導医たちは,私を本当に大切に扱って教育してくださいました.皮膚科に入局してからの指導医は言わずもがな,留学した際のボスは今でも私のことを気にかけて,海外講演や論文執筆などのチャンスを与えてくださいます.内科で皮膚に関する講演をした際には,初期研修のときの指導医たちが話を聞きつけて,わざわざ応援に来てくださいました.

自律的に動くということ

著者: 佐藤篤子

ページ範囲:P.166 - P.166

先日,参加した講演会で,コーチングの手法で地域病院の働き方改革を成功された先生のお話を聞く機会があった.コーチングとは,人や組織の目標達成のための行動支援方法の1つで,そのお話では,医療機関でコーチングが成功した事例等が紹介されていた.具体的には,あらゆる職種のヒアリングを行い,対話を重ねることで多くのフィードバックをもらって反映し,業務分解と棚卸しによる思い切った業務の効率化などが可能になって病院の経営も上昇したそうで(だいぶ省略していますが),これは面白いと思った.病院という組織の中においてサーバント(=支援型,民主的なという意味)リーダーシップにより,各個人の自律的な活動が行われ,その結果,病院全体の改革促進が可能になるという.後日,何かの記事で,最近の若い世代は受動的になりがちなのでつい,いろいろ指示してしまうが,もしかして上の人間が教えすぎることで彼らが能動的になるチャンスを奪っているのではないか,という文章に目が留まり,例の講演会の内容をふと思い出した.一人一人が,受け身でなく,自ら考えて動くことが,結果的に自分も周囲の環境にも影響し,仕事効率が上がり,相乗効果が得られ,病院全体が良くなる未来につながるのかもしれない.自律的に動くことは個人としても組織としても得られる効果は大きそうである.

壊死性軟部組織感染症が流行か?

著者: 深松紘子

ページ範囲:P.167 - P.167

11月末のある日,壊死性軟部組織感染症(necrotizing soft tissue infection : NSTI)の患者さんが他院から救急車で搬送されてきた.体重110 kg,HbA1c 9.5%,プロカルシトニン5.9 ng/ml.緊急手術を行いICU管理となった.創部の培養からはMSSA(meticillin-resistant

災害と一人医長

著者: 遠藤雪恵

ページ範囲:P.182 - P.182

今から13年前に起きた東日本大震災で,群馬県は最大震度6を記録した.私が皮膚科医として1人で入院・外来診療を受け持っていた県内の病院でも,廊下の天井が大きく撓んだ.当時私には5歳になる息子がいたが,いつも利用していた保育施設は閉鎖になり,原発の情報も錯綜して先の見えない中で育児と仕事に追われることとなった.患者さんは自分が責任を持つ以外ない,息子も絶対に守らなければならない,この2つを両立できない事態が頭をかすめて崖っぷちに立たされたような気持ちになった.災害が起こることの「現実」がどんなことなのか,そのことを垣間見ただけであったが今も忘れることはできない.

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.4 - P.5

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.6 - P.7

あとがき フリーアクセス

著者: 渡辺大輔

ページ範囲:P.184 - P.184

3月に入ってからの寒さで今年の桜の開花は遅かったが,コロナパンデミック後初めてのほぼ自由な花見で各地は賑わっている.ところで,この増刊号「最近のトピックス」のあとがきは,編集委員が持ち回りで書いている.前回の筆者の担当は4年前,つまり2020年の春の執筆だった,そう,SARS-CoV-2の流行が全国的なものとなり,最初の緊急事態宣言が発出される直前であった.雑誌を引っ張り出して読み返してみたら,筆者の感じた“あのとき”の緊迫感や困惑が滲んではいるが,また未来への希望が書かれたものとなっていて,当時のことがまざまざと思い起こされた.興味ある方は読み返していただきたい.

本誌を読むと,パンデミック中のこの4年間も皮膚科学の研究,臨床の歩みは止まっていないことを改めて実感する.昔からある疾患の新たな知見,新規の疾患概念やエムポックスのような感染症,また新しい検査法や診断法およびバイオマーカーの発見,そして続々と上市される新薬の情報など,この一年の皮膚科の全方面の進歩が実感できる1冊となっている.毎年のことながら快く依頼に応じ,素晴らしい原稿をお寄せいただいた執筆者の先生方に深く感謝したい.

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

78巻12号(2024年11月発行)

78巻11号(2024年10月発行)

78巻10号(2024年9月発行)

78巻9号(2024年8月発行)

78巻8号(2024年7月発行)

78巻7号(2024年6月発行)

78巻6号(2024年5月発行)

78巻5号(2024年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2024 Clinical Dermatology 2024

78巻4号(2024年4月発行)

78巻3号(2024年3月発行)

78巻2号(2024年2月発行)

78巻1号(2024年1月発行)

77巻13号(2023年12月発行)

77巻12号(2023年11月発行)

77巻11号(2023年10月発行)

77巻10号(2023年9月発行)

77巻9号(2023年8月発行)

77巻8号(2023年7月発行)

77巻7号(2023年6月発行)

77巻6号(2023年5月発行)

77巻5号(2023年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2023 Clinical Dermatology 2023

77巻4号(2023年4月発行)

77巻3号(2023年3月発行)

77巻2号(2023年2月発行)

77巻1号(2023年1月発行)

76巻13号(2022年12月発行)

76巻12号(2022年11月発行)

76巻11号(2022年10月発行)

76巻10号(2022年9月発行)

76巻9号(2022年8月発行)

76巻8号(2022年7月発行)

76巻7号(2022年6月発行)

76巻6号(2022年5月発行)

76巻5号(2022年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2022 Clinical Dermatology 2022

76巻4号(2022年4月発行)

76巻3号(2022年3月発行)

76巻2号(2022年2月発行)

76巻1号(2022年1月発行)

75巻13号(2021年12月発行)

75巻12号(2021年11月発行)

75巻11号(2021年10月発行)

75巻10号(2021年9月発行)

75巻9号(2021年8月発行)

75巻8号(2021年7月発行)

75巻7号(2021年6月発行)

75巻6号(2021年5月発行)

75巻5号(2021年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2021 Clinical Dermatology 2021

75巻4号(2021年4月発行)

75巻3号(2021年3月発行)

75巻2号(2021年2月発行)

75巻1号(2021年1月発行)

74巻13号(2020年12月発行)

74巻12号(2020年11月発行)

74巻11号(2020年10月発行)

74巻10号(2020年9月発行)

74巻9号(2020年8月発行)

74巻8号(2020年7月発行)

74巻7号(2020年6月発行)

74巻6号(2020年5月発行)

74巻5号(2020年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2020 Clinical Dermatology 2020

74巻4号(2020年4月発行)

74巻3号(2020年3月発行)

74巻2号(2020年2月発行)

74巻1号(2020年1月発行)

73巻13号(2019年12月発行)

73巻12号(2019年11月発行)

73巻11号(2019年10月発行)

73巻10号(2019年9月発行)

73巻9号(2019年8月発行)

73巻8号(2019年7月発行)

73巻7号(2019年6月発行)

73巻6号(2019年5月発行)

73巻5号(2019年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2019 Clinical Dermatology 2019

73巻4号(2019年4月発行)

73巻3号(2019年3月発行)

73巻2号(2019年2月発行)

73巻1号(2019年1月発行)

72巻13号(2018年12月発行)

72巻12号(2018年11月発行)

72巻11号(2018年10月発行)

72巻10号(2018年9月発行)

72巻9号(2018年8月発行)

72巻8号(2018年7月発行)

72巻7号(2018年6月発行)

72巻6号(2018年5月発行)

72巻5号(2018年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2018 Clinical Dermatology 2018

72巻4号(2018年4月発行)

72巻3号(2018年3月発行)

72巻2号(2018年2月発行)

72巻1号(2018年1月発行)

71巻13号(2017年12月発行)

71巻12号(2017年11月発行)

71巻11号(2017年10月発行)

71巻10号(2017年9月発行)

71巻9号(2017年8月発行)

71巻8号(2017年7月発行)

71巻7号(2017年6月発行)

71巻6号(2017年5月発行)

71巻5号(2017年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2017 Clinical Dermatology 2017

71巻4号(2017年4月発行)

71巻3号(2017年3月発行)

71巻2号(2017年2月発行)

71巻1号(2017年1月発行)

70巻13号(2016年12月発行)

70巻12号(2016年11月発行)

70巻11号(2016年10月発行)

70巻10号(2016年9月発行)

70巻9号(2016年8月発行)

70巻8号(2016年7月発行)

70巻7号(2016年6月発行)

70巻6号(2016年5月発行)

70巻5号(2016年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2016 Clinical Dermatology 2016

70巻4号(2016年4月発行)

70巻3号(2016年3月発行)

70巻2号(2016年2月発行)

70巻1号(2016年1月発行)

69巻13号(2015年12月発行)

69巻12号(2015年11月発行)

69巻11号(2015年10月発行)

69巻10号(2015年9月発行)

69巻9号(2015年8月発行)

69巻8号(2015年7月発行)

69巻7号(2015年6月発行)

69巻6号(2015年5月発行)

69巻5号(2015年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2015 Clinical Dermatology 2015

69巻4号(2015年4月発行)

69巻3号(2015年3月発行)

69巻2号(2015年2月発行)

69巻1号(2015年1月発行)

68巻13号(2014年12月発行)

68巻12号(2014年11月発行)

68巻11号(2014年10月発行)

68巻10号(2014年9月発行)

68巻9号(2014年8月発行)

68巻8号(2014年7月発行)

68巻7号(2014年6月発行)

68巻6号(2014年5月発行)

68巻5号(2014年4月発行)

増刊号特集 最近のトピックス2014 Clinical Dermatology 2014

68巻4号(2014年4月発行)

68巻3号(2014年3月発行)

68巻2号(2014年2月発行)

68巻1号(2014年1月発行)

67巻13号(2013年12月発行)

67巻12号(2013年11月発行)

67巻11号(2013年10月発行)

67巻10号(2013年9月発行)

67巻9号(2013年8月発行)

67巻8号(2013年7月発行)

67巻7号(2013年6月発行)

67巻6号(2013年5月発行)

67巻5号(2013年4月発行)

特集 最近のトピックス2013 Clinical Dermatology 2013

67巻4号(2013年4月発行)

67巻3号(2013年3月発行)

67巻2号(2013年2月発行)

67巻1号(2013年1月発行)

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

66巻11号(2012年10月発行)

66巻10号(2012年9月発行)

66巻9号(2012年8月発行)

66巻8号(2012年7月発行)

66巻7号(2012年6月発行)

66巻6号(2012年5月発行)

66巻5号(2012年4月発行)

特集 最近のトピックス2012 Clinical Dermatology 2012

66巻4号(2012年4月発行)

66巻3号(2012年3月発行)

66巻2号(2012年2月発行)

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

65巻11号(2011年10月発行)

65巻10号(2011年9月発行)

65巻9号(2011年8月発行)

65巻8号(2011年7月発行)

65巻7号(2011年6月発行)

65巻6号(2011年5月発行)

65巻5号(2011年4月発行)

特集 最近のトピックス2011 Clinical Dermatology 2011

65巻4号(2011年4月発行)

65巻3号(2011年3月発行)

65巻2号(2011年2月発行)

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

64巻12号(2010年11月発行)

64巻11号(2010年10月発行)

64巻10号(2010年9月発行)

64巻9号(2010年8月発行)

64巻8号(2010年7月発行)

64巻7号(2010年6月発行)

64巻6号(2010年5月発行)

64巻5号(2010年4月発行)

特集 最近のトピックス2010 Clinical Dermatology 2010

64巻4号(2010年4月発行)

64巻3号(2010年3月発行)

64巻2号(2010年2月発行)

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

63巻11号(2009年10月発行)

63巻10号(2009年9月発行)

63巻9号(2009年8月発行)

63巻8号(2009年7月発行)

63巻7号(2009年6月発行)

63巻6号(2009年5月発行)

63巻5号(2009年4月発行)

特集 最近のトピックス2009 Clinical Dermatology 2009

63巻4号(2009年4月発行)

63巻3号(2009年3月発行)

63巻2号(2009年2月発行)

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

62巻11号(2008年10月発行)

62巻10号(2008年9月発行)

62巻9号(2008年8月発行)

62巻8号(2008年7月発行)

62巻7号(2008年6月発行)

62巻6号(2008年5月発行)

62巻5号(2008年4月発行)

特集 最近のトピックス2008 Clinical Dermatology 2008

62巻4号(2008年4月発行)

62巻3号(2008年3月発行)

62巻2号(2008年2月発行)

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

61巻10号(2007年9月発行)

61巻9号(2007年8月発行)

61巻8号(2007年7月発行)

61巻7号(2007年6月発行)

61巻6号(2007年5月発行)

61巻5号(2007年4月発行)

特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007

61巻4号(2007年4月発行)

61巻3号(2007年3月発行)

61巻2号(2007年2月発行)

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

60巻11号(2006年10月発行)

60巻10号(2006年9月発行)

60巻9号(2006年8月発行)

60巻8号(2006年7月発行)

60巻7号(2006年6月発行)

60巻6号(2006年5月発行)

60巻4号(2006年4月発行)

60巻5号(2006年4月発行)

特集 最近のトピックス 2006 Clinical Dermatology 2006

60巻3号(2006年3月発行)

60巻2号(2006年2月発行)

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

59巻11号(2005年10月発行)

59巻10号(2005年9月発行)

59巻9号(2005年8月発行)

59巻8号(2005年7月発行)

59巻7号(2005年6月発行)

59巻6号(2005年5月発行)

59巻4号(2005年4月発行)

59巻5号(2005年4月発行)

特集 最近のトピックス2005 Clinical Dermatology 2005

59巻3号(2005年3月発行)

59巻2号(2005年2月発行)

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

58巻12号(2004年11月発行)

58巻11号(2004年10月発行)

58巻10号(2004年9月発行)

58巻9号(2004年8月発行)

58巻8号(2004年7月発行)

58巻7号(2004年6月発行)

58巻6号(2004年5月発行)

58巻4号(2004年4月発行)

58巻5号(2004年4月発行)

特集 最近のトピックス2004 Clinical Dermatology 2004

58巻3号(2004年3月発行)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

57巻10号(2003年9月発行)

57巻9号(2003年8月発行)

57巻8号(2003年7月発行)

57巻7号(2003年6月発行)

57巻6号(2003年5月発行)

57巻4号(2003年4月発行)

57巻5号(2003年4月発行)

特集 最近のトピックス2003 Clinical Dermatology 2003

57巻3号(2003年3月発行)

57巻2号(2003年2月発行)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年8月発行)

56巻8号(2002年7月発行)

56巻7号(2002年6月発行)

56巻6号(2002年5月発行)

56巻5号(2002年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2002

56巻4号(2002年4月発行)

56巻3号(2002年3月発行)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻14号(2001年12月発行)

特集 皮膚真菌症の新しい治療戦略

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

55巻9号(2001年8月発行)

55巻8号(2001年7月発行)

55巻7号(2001年6月発行)

55巻6号(2001年5月発行)

55巻5号(2001年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2001

55巻4号(2001年4月発行)

55巻3号(2001年3月発行)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

54巻10号(2000年9月発行)

54巻9号(2000年8月発行)

54巻8号(2000年7月発行)

54巻7号(2000年6月発行)

54巻6号(2000年5月発行)

54巻5号(2000年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 2000

54巻4号(2000年4月発行)

54巻3号(2000年3月発行)

54巻2号(2000年2月発行)

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

53巻9号(1999年8月発行)

53巻8号(1999年7月発行)

53巻7号(1999年6月発行)

53巻6号(1999年5月発行)

53巻5号(1999年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1999

53巻4号(1999年4月発行)

53巻3号(1999年3月発行)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

52巻10号(1998年9月発行)

52巻9号(1998年8月発行)

52巻8号(1998年7月発行)

52巻7号(1998年6月発行)

52巻6号(1998年5月発行)

52巻5号(1998年4月発行)

特集 最近のトピックス1998 Clinical Dermatology 1998

52巻4号(1998年4月発行)

52巻3号(1998年3月発行)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

51巻10号(1997年9月発行)

51巻9号(1997年8月発行)

51巻8号(1997年7月発行)

51巻7号(1997年6月発行)

51巻6号(1997年5月発行)

51巻5号(1997年4月発行)

特集 最近のトピックス1997 Clinical Dermatology 1997

51巻4号(1997年4月発行)

51巻3号(1997年3月発行)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

50巻10号(1996年9月発行)

50巻9号(1996年8月発行)

50巻8号(1996年7月発行)

50巻7号(1996年6月発行)

50巻6号(1996年5月発行)

50巻5号(1996年4月発行)

特集 最近のトピックス1996 Clinical Dermatology 1996

50巻4号(1996年4月発行)

50巻3号(1996年3月発行)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

49巻10号(1995年9月発行)

49巻9号(1995年8月発行)

49巻8号(1995年7月発行)

49巻7号(1995年6月発行)

49巻6号(1995年5月発行)

49巻5号(1995年4月発行)

特集 最近のトピックス1995 Clinical Dermatology 1995

49巻4号(1995年4月発行)

49巻3号(1995年3月発行)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

48巻10号(1994年9月発行)

48巻9号(1994年8月発行)

48巻8号(1994年7月発行)

48巻7号(1994年6月発行)

48巻6号(1994年5月発行)

48巻5号(1994年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1994

48巻4号(1994年4月発行)

48巻3号(1994年3月発行)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

47巻10号(1993年9月発行)

47巻9号(1993年8月発行)

47巻8号(1993年7月発行)

47巻7号(1993年6月発行)

47巻6号(1993年5月発行)

47巻5号(1993年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1993

47巻4号(1993年4月発行)

47巻3号(1993年3月発行)

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

46巻10号(1992年9月発行)

46巻9号(1992年8月発行)

46巻8号(1992年7月発行)

46巻7号(1992年6月発行)

46巻6号(1992年5月発行)

46巻5号(1992年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1992

46巻4号(1992年4月発行)

46巻3号(1992年3月発行)

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

45巻10号(1991年9月発行)

45巻9号(1991年8月発行)

45巻8号(1991年7月発行)

45巻7号(1991年6月発行)

45巻6号(1991年5月発行)

45巻5号(1991年4月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1991

45巻4号(1991年4月発行)

45巻3号(1991年3月発行)

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

44巻9号(1990年8月発行)

44巻8号(1990年7月発行)

44巻7号(1990年6月発行)

44巻6号(1990年5月発行)

特集 最近のトピックス Clinical Dermatology 1990

44巻5号(1990年5月発行)

44巻4号(1990年4月発行)

44巻3号(1990年3月発行)

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

43巻9号(1989年8月発行)

43巻8号(1989年7月発行)

43巻7号(1989年6月発行)

43巻6号(1989年5月発行)

特集 臨床皮膚科—最近のトピックス

43巻5号(1989年5月発行)

43巻4号(1989年4月発行)

43巻3号(1989年3月発行)

43巻2号(1989年2月発行)

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

42巻6号(1988年6月発行)

42巻5号(1988年5月発行)

42巻4号(1988年4月発行)

42巻3号(1988年3月発行)

42巻2号(1988年2月発行)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻13号(1987年12月発行)

41巻12号(1987年11月発行)

41巻11号(1987年10月発行)

41巻10号(1987年9月発行)

41巻9号(1987年8月発行)

41巻8号(1987年7月発行)

41巻7号(1987年6月発行)

41巻6号(1987年5月発行)

41巻5号(1987年5月発行)

41巻4号(1987年4月発行)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

40巻7号(1986年7月発行)

40巻6号(1986年6月発行)

40巻5号(1986年5月発行)

40巻4号(1986年4月発行)

40巻3号(1986年3月発行)

40巻2号(1986年2月発行)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

39巻6号(1985年6月発行)

39巻5号(1985年5月発行)

39巻4号(1985年4月発行)

39巻3号(1985年3月発行)

39巻2号(1985年2月発行)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

38巻6号(1984年6月発行)

38巻5号(1984年5月発行)

38巻4号(1984年4月発行)

38巻3号(1984年3月発行)

38巻2号(1984年2月発行)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

37巻7号(1983年7月発行)

37巻6号(1983年6月発行)

37巻5号(1983年5月発行)

37巻4号(1983年4月発行)

37巻3号(1983年3月発行)

37巻2号(1983年2月発行)

37巻1号(1983年1月発行)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

36巻8号(1982年8月発行)

36巻7号(1982年7月発行)

36巻6号(1982年6月発行)

36巻5号(1982年5月発行)

36巻4号(1982年4月発行)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

35巻8号(1981年8月発行)

35巻7号(1981年7月発行)

35巻6号(1981年6月発行)

35巻5号(1981年5月発行)

35巻4号(1981年4月発行)

35巻3号(1981年3月発行)

35巻2号(1981年2月発行)

35巻1号(1981年1月発行)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

34巻6号(1980年6月発行)

34巻5号(1980年5月発行)

34巻4号(1980年4月発行)

34巻3号(1980年3月発行)

34巻2号(1980年2月発行)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

33巻6号(1979年6月発行)

33巻5号(1979年5月発行)

33巻4号(1979年4月発行)

33巻3号(1979年3月発行)

33巻2号(1979年2月発行)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

32巻5号(1978年5月発行)

32巻4号(1978年4月発行)

32巻3号(1978年3月発行)

32巻2号(1978年2月発行)

32巻1号(1978年1月発行)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

31巻5号(1977年5月発行)

31巻4号(1977年4月発行)

31巻3号(1977年3月発行)

31巻2号(1977年2月発行)

31巻1号(1977年1月発行)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

30巻5号(1976年5月発行)

30巻4号(1976年4月発行)

30巻3号(1976年3月発行)

30巻2号(1976年2月発行)

30巻1号(1976年1月発行)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

29巻5号(1975年5月発行)

29巻4号(1975年4月発行)

29巻3号(1975年3月発行)

29巻2号(1975年2月発行)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻8号(1974年8月発行)

28巻7号(1974年7月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

28巻5号(1974年5月発行)

28巻4号(1974年4月発行)

28巻3号(1974年3月発行)

28巻2号(1974年2月発行)

28巻1号(1974年1月発行)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

27巻5号(1973年5月発行)

27巻4号(1973年4月発行)

27巻3号(1973年3月発行)

27巻2号(1973年2月発行)

27巻1号(1973年1月発行)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

26巻4号(1972年4月発行)

26巻3号(1972年3月発行)

26巻2号(1972年2月発行)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻13号(1971年12月発行)

特集 小児の皮膚疾患

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

特集 基底膜

25巻6号(1971年6月発行)

25巻5号(1971年5月発行)

25巻4号(1971年4月発行)

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

24巻12号(1970年12月発行)

24巻11号(1970年11月発行)

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

24巻5号(1970年5月発行)

24巻4号(1970年4月発行)

24巻3号(1970年3月発行)

24巻2号(1970年2月発行)

24巻1号(1970年1月発行)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

23巻4号(1969年4月発行)

23巻3号(1969年3月発行)

23巻2号(1969年2月発行)

23巻1号(1969年1月発行)