現在,ほとんどの眼疾患において何らかの治療手段が得られるが,網膜色素変性(RP)だけは治療法が存在せず,「最後の不治の眼病」として取り残されている。一般にRPの患者は難病申請のために年一度来るだけで,眼科医は視力と視野を測って眼底を診て,「変わりありませんね」の一言。「見えなくなった」と言っている患者は,がっかりして帰る。しかし,眼底写真では捉えられない微細な形態変化を,OCTなら定量的に評価でき,視野も網膜感度を測れば,患者の「見えなくなった」を正しく評価できる。また,RPの治療法開発に向けた研究は,世界的にかつてない盛り上がりを見せている。日常診療も臨床研究も諦めずに,患者に寄り添い続ける。

雑誌目次

臨床眼科74巻5号

2020年05月発行

雑誌目次

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]

特別講演

原著

全身麻酔手術後に生じた小児の両眼性黄斑部出血の1例

著者: 関谷泰治 , 高地貞宏 , 余田敬子 , 中条恭子 , 亀井裕子 , 須藤史子

ページ範囲:P.559 - P.563

要約 目的:全身麻酔手術後に,Valsalva出血性網膜症を黄斑部に発症した小児の1例を報告する。

症例:6歳,女児。耳鼻科にて全身麻酔下でアデノイド切除術と口蓋扁桃摘出術を施行した。術後数時間にわたり憤怒し,啼泣した。術翌日から母親の顔の中心が見えづらいとの訴えがあり,眼科初診となった。

所見:矯正視力は両眼0.5であり,両眼の黄斑部に約2乳頭径大の網膜出血があり,光干渉断層計で内境界膜下出血を認めた。蛍光眼底造影検査では,網膜出血のblockによる低蛍光領域として描出された。ゴールドマン視野検査では,両眼中心暗点を呈した。経過観察とともに網膜出血は縮小し,術後2か月後には,視力は両眼1.2に改善した。

結論:この小児の場合は,数時間にわたり憤怒し啼泣したことが,Valsalva出血性網膜症の発症原因になった可能性がある。

Mooren潰瘍の治療中にCMV角膜内皮炎を発症した2例

著者: 岡朱莉 , 上松聖典 , 草野真央 , 原田康平 , 北岡隆

ページ範囲:P.564 - P.570

要約 目的:Mooren潰瘍の治療中にサイトメガロウイルス(CMV)角膜内皮炎を生じた2例の報告。

症例:症例1は64歳の男性。両眼のMooren潰瘍の表層角膜移植術後で10年以上加療中であったが,2016年に外傷による右眼の眼球破裂で当科を紹介され,手術加療を行った。術後より右眼耳側に新たな周辺部角膜潰瘍が生じ,ステロイドおよび免疫抑制薬の点眼・内服で軽快した。2017年に左眼の視力低下と周辺部角膜潰瘍進行のため,表層角膜移植術および水晶体再建術を施行したが,術後より角膜実質浮腫と角膜後面沈着物が出現し,遷延した。眼圧は点眼・内服下で10mmHg台であった。左眼の前房水PCR検査でCMV陽性であり,ガンシクロビル点眼とバルガンシクロビル塩酸塩の内服を開始した。角膜浮腫は改善せず,2019年2月に全層角膜移植術を施行した。症例2は73歳の男性。2018年より左眼のMooren潰瘍の診断でステロイド内服および免疫抑制薬点眼で加療中であったが,角膜実質浮腫・前房炎症・角膜後面沈着物・眼圧上昇を認め,当科へ紹介となった。初診時の左眼の前房水PCR検査でCMV陽性であり,ガンシクロビル点眼を開始した。前房炎症は改善したが,上方強膜の菲薄化が徐々に進行し,2019年3月に保存強角膜移植術および羊膜移植術を施行した。

結論:Mooren潰瘍の治療中にCMV角膜内皮炎を生じた2例を経験した。ステロイドや免疫抑制薬投与中にCMV活性化を引き起こす可能性も示された。

Suture trabeculotomy眼内法の手術成績

著者: 小林聡 , 猪飼央子 , 鍵谷雅彦 , 田岡梨奈 , 稲村幹夫

ページ範囲:P.571 - P.576

要約 目的:Suture trabeculotomy眼内法(s-lot)の成績について報告する。

対象と方法:s-lotを施行し,3か月以上経過観察が可能であった165例242眼を対象とした。症例の内訳は,狭義原発開放隅角緑内障122眼,落屑緑内障50眼,原発閉塞隅角緑内障37眼であった。眼圧,累積生存率,薬剤スコア(点眼1点,アセタゾラミド内服1錠1点),術後合併症,視力について後ろ向きに検討した。累積成功率は眼圧が5mmHg以上21,18,15mmHg以下を成功基準と定義した。

結果:平均切開範囲は335.6±46.7°,176眼(72.7%)で360°切開することができた。平均眼圧は術前21.9±8.0mmHg,術後12か月12.0±4.8mmHgと有意に下降した。術後12か月での累積生存率は基準眼圧が21,18,15mmHgで,それぞれ93.7%,88.8%,85.9%であった。平均点眼スコアは4.3±1.2,術後12か月2.3±0.9と有意に減少した。術後に前房出血が153眼(63.2%),30mmHg以上の眼圧上昇が69眼(28.5%)にみられ,2眼で前房洗浄を行った。

結論:Suture trabeculotomy眼内法は有用な術式と考えられる。

眼瞼痙攣患者の日常生活の不自由度と危険度

著者: 河本ひろ美 , 岩佐真弓 , 山上明子 , 井上賢治 , 若倉雅登

ページ範囲:P.577 - P.581

要約 目的:眼瞼痙攣は開瞼困難になり,日常行動上の制限がみられる。今回筆者らは,眼瞼痙攣患者の不自由度と危険度について検討した。

対象と方法:眼瞼痙攣患者でA型ボツリヌス毒素(BTX)治療の前後に936名(男性210名,女性726名,平均年齢67.2歳)にアンケートを行った。

結果:発症後仕事の状況が不変の割合は44.9%で,仕事の効率や意欲は明らかに落ちているが継続している割合は38.7%,休職,退職の割合は16.4%であった。家事従事者では,83.2%は可能,11.5%は十分にできない。3.4%は自分の身の回りのことはできるが家事はできず,1.9%は身の回りのことも介助が必要であった。車の運転は,21.6%は危険を考えて運転をやめており,30.3%は危険を感じているが必要なので運転しており,3.6%は問題なく運転していた。車を運転する人の4.9%が運転中に事故を起こしていた。歩行中や屋内での事故は32.5%が経験し,自転車事故は4.3%であった。全く事故の経験がない割合は60.4%であった。歩行中の事故で段差が関係していた割合は45.7%,障害物にあたった経験は84.3%,頭をぶつけた経験は63.7%,転倒した経験は38.1%であった。

結論:日常生活において不自由や危険がある場合でも,身体障害者福祉法では視覚障害として認定されていない。福祉的救済が必要であると考えられる。

経角膜硝子体切除を併用した眼内レンズ強膜内固定術3症例の検討

著者: 新田文彦 , 國方彦志 , 大友孝昭 , 西口康二 , 阿部俊明 , 中澤徹

ページ範囲:P.582 - P.588

要約 目的:落屑症候群ではチン小帯脆弱のため眼内レンズ強膜内固定術を要することが多いが,長期的には緑内障濾過手術も必要になりやすいため,硝子体切除術を併施する際にも結膜と強膜への侵襲は最小限にとどめたい。今回,眼内レンズ強膜内固定術の際の硝子体切除術を経角膜で行った落屑症候群3症例を報告する。

対象と方法:対象は落屑症候群の3症例(男性1例,女性2例,平均年齢84歳)で,中間透光体は白内障2例,眼内レンズ亜脱臼1例であり,いずれにも水晶体振盪があった。術前の矯正視力は0.2〜0.5であった。これらに対して硝子体手術装置を用い経角膜硝子体切除を併施した強膜内固定術(ダブルニードルテクニックを用いたフランジ法)を行った。

結果:白内障眼2例の硝子体切除は経角膜的に行うことができた。眼内レンズ亜脱臼の1例では術中に眼内レンズが眼底後極に落下し,後極操作の際に非接触式広角眼底観察システムに硝子体鑷子が干渉したため,経毛様体扁平部硝子体切除術に移行した。最終的に,全例で強膜内固定術を行えた。術後の矯正視力は0.6〜0.9と全例で改善した。全例で一時的に高眼圧(22〜28mmHg)となり,降圧点眼加療を要したことと,軽度の角膜浮腫とデスメ膜皺襞が生じた以外は合併症もなく順調に経過した。

結論:将来的に緑内障手術を行う可能性がある落屑症候群などの症例での硝子体切除は,結膜強膜保護の観点から経角膜アプローチは利点があると思われる。現在のサイズの接触レンズや非接触式広角眼底観察システムを用いた手術では後極の操作に難があり,安全,かつスムースに行えない可能性があるため,さらなる工夫が必要と思われた。

炎症性腸疾患に伴う眼炎症をきたした12例の検討

著者: 関沙織 , 田中理恵 , 蕪城俊克 , 小前恵子 , 中原久恵 , 伊沢英知 , 白濱新多朗 , 曽我拓嗣 , 高本光子 , 相原一

ページ範囲:P.589 - P.594

要約 目的:炎症性腸疾患に伴う眼炎症の臨床的特徴の検討。

対象と方法:1996〜2018年に東京大学医学部附属病院眼科を受診し,炎症性腸疾患に伴う眼炎症疾患と診断された症例を対象とした。患者背景,炎症性腸疾患の内訳,眼炎症の病型,再発歴,眼合併症,治療,視力予後について検討した。

結果:症例は,男性4例,女性8例,初診時年齢35〜77歳(平均48.7±13.4歳)。原因疾患は,潰瘍性大腸炎10例,クローン病2例であった。原因疾患に対する治療としては,5-アミノサリチル酸製剤内服8例,外科手術4例,栄養療法1例,インフリキシマブ投与1例が行われていた。炎症性腸疾患の発症から当院初診までの期間は9〜34年(平均19.1±7.9年)であった。眼炎症の病型は,前部ぶどう膜炎11例,上強膜炎1例であった。前部ぶどう膜炎のうち,非肉芽腫性は10例,1例は詳細不明であった。両眼性は9例,片眼性は3例であった。再発歴は9例に認めた。眼合併症としては続発緑内障1例であった。眼科治療として,ステロイド点眼12例,デキサメタゾン結膜下注射5例,トリアムシノロンアセトニドテノン囊下注射1例,ステロイド内服2例が施行されていた。最終観察時に眼炎症が原因で視力低下をきたしていた症例はなかった。

結論:原因疾患は潰瘍性大腸炎が多くみられた。両眼性の前部ぶどう膜炎で再発歴を認めることが多かったが,視力予後は良好であった。

佐賀大学眼科におけるぶどう膜炎の統計

著者: 寒竹大地 , 中尾功 , 江内田寛

ページ範囲:P.595 - P.600

要約 目的:佐賀大学眼科(当施設)におけるぶどう膜炎統計の報告は1999年が最後である。最近5年間に当施設を受診したぶどう膜炎の病型について検討し,過去の当施設での検討や既報との比較を行った。

対象と方法:2012年4月〜2017年3月に佐賀大学眼科外来を受診した,内因性ぶどう膜炎初診患者323例の病型を診療録に基づいて検討した。

結果:男性128例,女性195例であり,年齢は11〜90歳(平均54.8±19.5歳)であった。年齢分布では60歳台が25.7%と最多であった。部位別では汎ぶどう膜炎が43.3%,前部41.8%,後部14.2%,中間部0.6%の順であった。原因別では原田病が8.4%で最も多く,サルコイドーシス7.4%,急性前部ぶどう膜炎7.1%,ヘルペス性虹彩炎5.0%,強膜ぶどう膜炎4.0%,HTLV-1関連ぶどう膜炎3.7%であった。当施設既報ではベーチェット病が3.0%であったのに対し,本検討では0.3%のみと減少していた。病型分類不能のぶどう膜炎は41.8%であった。

結論:当施設既報と比較すると,ベーチェット病の頻度は減少し,ヘルペス性虹彩炎は増加していた。また,当施設既報にはなかった疾患単位として,今回新たに急性前部ぶどう膜炎を加えた。2009年の日本眼炎症学会による全国調査に比べ,HTLV-1関連ぶどう膜炎の頻度が多いことは,地域的な特徴であると考えられた。

分層黄斑円孔に対する硝子体術後の視力と中心網膜厚の検討

著者: 光井奈瑠香 , 瀬口次郎 , 杉原佳恵 , 奥田聖瞳 , 成田亜希子

ページ範囲:P.601 - P.608

要約 目的:分層黄斑円孔に対し硝子体手術を施行し,術後の視力と中心網膜厚の変化について検討した。

対象と方法:当院で硝子体手術を施行した分層黄斑円孔症例のうち,術後4週間以上経過観察できた46例48眼を対象とした。術前後の最高矯正視力(logMAR視力)と中心網膜厚(CRT)を比較した。さらに,牽引型・変性型・混合型の3群に分類し比較検討した。

結果:性別は男性12例,女性34例,平均年齢は68.8±8.2歳,術後平均観察期間は16.6±21.5か月であった。logMAR視力は術前0.24±0.17から術後0.06±0.14に,CRTは術前353.5±86.8μmから術後314.6±62.5μmにそれぞれ有意に改善した(各p<0.001)。牽引型(29眼)では,logMAR視力とCRTはともに有意な改善を認めたが(各p<0.001),変性型(16眼)では,logMAR視力に有意な改善は認めたものの(p=0.008),CRTで有意な変化はなかった(p=0.96)。変性型では,術前12眼にellipsoid zone(EZ)の不整を認め,術後8眼でEZが改善,2眼で悪化,2眼で不変であった。

結論:本症に対する硝子体手術は,視力改善に有効な治療法であると考えられた。牽引型ではCRTは有意に改善したが,変性型ではCRTの改善はえられなかった。

急性緑内障発作眼の僚眼に対する予防的白内障手術の術後屈折度

著者: 野村知世 , 西出忠之 , 加藤明世 , 井田泰嗣 , 近藤由希帆 , 加藤愛 , 近藤紋加 , 水木信久

ページ範囲:P.609 - P.614

要約 目的:本研究は,急性緑内障発作眼の僚眼の予防的な超音波水晶体乳化吸引術および眼内レンズ挿入術(PEA+IOL)における目標屈折度と術後屈折度の評価を目的とした。

対象と方法:急性緑内障発作眼の僚眼にPEA+IOLを施行した症例を対象として,眼軸長,前房深度,水晶体厚,術前後の角膜曲率半径,術前後の眼圧,目標屈折度および術後屈折度を調査した。

結果:34例34眼(男性:12例12眼,女性:21例21眼)が解析対象となり,平均眼軸長(±SD)は22.49(±1.18)mmで短軸眼(<22mm)は8眼(24.2%),平均前房深度は2.40(±0.37)mm,平均水晶体厚は5.02(±0.48)mmであった。平均目標屈折度は−0.469(±0.479)D,平均術後屈折度は−0.517(±0.902)Dで,両者に有意な差はなかった(p=0.6967)。平均角膜曲率半径は術前7.65(±0.28)mm,術後7.67(±0.25)mmで,術前後で有意な差はなかった(p=1.000)。平均眼圧は術前の14.2(±4.5)mmHgから術後は12.4(±3.0)mmHgに有意に低下した(p=0.0082)。術後の平均観察期間5.0か月時点において,眼圧の再上昇はなかった。

結論:急性緑内障発作眼の僚眼に対する予防的な白内障手術は外科的処置の第一選択になりうる。

はつゆき草樹液による眼障害の3例

著者: 原吉幸 , 玉木光子 , 原育子 , 加茂純子

ページ範囲:P.615 - P.619

要約 目的:はつゆき草樹液による眼障害を3例経験した。そのうち1例では眼内まで炎症が波及していたので,園芸家などへの警鐘も含めて報告する。

症例:症例1は75歳女性で,剪定時に右眼に草の汁が入った。球結膜充血,角膜びらん,デスメ膜皺襞,前房内炎症細胞を認めた。穿孔性眼内炎も疑われたが穿孔はなく,抗菌薬とステロイドの点眼で4日目に前房の炎症は消失し,角膜上皮も治癒した。症例2は81歳男性で,草刈り時に両眼に樹液が飛入した。治療用コンタクトレンズと抗菌薬,ステロイド,ヒアルロン酸点眼で6日目に治癒した。症例3は71歳女性で,はつゆき草の剪定をしたときに汁が右眼に入り,救急外来で処置を受けた。翌日,眼科を受診し右眼の上皮剝離とデスメ膜皺襞を認めた。抗菌薬点眼と軟膏を投与し,4日目に上皮は治癒した。

考按:3症例とも角膜上皮の剝離とデスメ膜皺襞がみられ,1例では前房内に炎症が波及していた。はつゆき草はトウダイグサ科の植物でユーフォルビアと称して販売されている。樹液にはユーフォルビンを代表とするアルカロイド系の毒性が含まれており,これが角膜上皮に強い障害をもたらし,さらには眼内にまで炎症を及ぼすと思われた。

結論:はつゆき草の樹液による眼障害の3症例を経験した。重症例では眼内の炎症を引き起こすため,穿孔性眼内炎との鑑別も必要となる。樹液毒性について園芸家や販売店への周知が必要と思われた。

自然閉鎖した全層黄斑円孔の特徴

著者: 冨田香子 , 木村英也

ページ範囲:P.621 - P.625

要約 目的:自然閉鎖した全層黄斑円孔の特徴を報告する。

対象と方法:対象は当院で経過観察できた全層黄斑円孔の自然閉鎖症例11例11眼。外傷性黄斑円孔と硝子体術後の黄斑円孔は除外した。診断時から閉鎖後6か月までのスペクトラルドメイン光干渉断層計画像,視力の経過,閉鎖までの期間を後ろ向きに検討した。

結果:最小黄斑円孔径は平均87.5±48μm(22〜159μm)であり,vitreomacular traction(VMT)は4眼(36%)で認め,全例がVMT解除により円孔閉鎖した。4眼(36%)でVMTを伴わないepiretinal membarane(ERM)を認めた。1例で円孔内に突出する構造が伸展し,完全な架橋を形成する過程を観察できた。閉鎖までの期間は2〜15週であった。全例で外顆粒層と外境界膜から閉鎖が始まり,ellipsoid zoneは2か月後に6例で再構成されていた。視力は閉鎖時から有意に改善した(p<0.01)。

結論:円孔径が小さいことが自然閉鎖した黄斑円孔の特徴と考えられる。自然閉鎖にVMTの解除は必ずしも必要ではなく,ERMの収縮や円孔内への架橋形成も自然閉鎖に関与する可能性がある。

緑膿菌が原因の結膜炎から結膜欠損を引き起こした免疫健常な若年例

著者: 山田裕子 , 上田香織 , 長井隆行 , 中西(山田)裕子 , 中村誠

ページ範囲:P.627 - P.630

要約 目的:免疫健常な若年者が緑膿菌を起炎菌として,結膜炎と蜂窩織炎様の所見を呈した稀な症例の報告。

症例:30歳,女性。3日前から特に誘因なく右眼痛と充血,眼脂,また眼瞼腫脹および疼痛を自覚した。近医で抗菌薬点眼および内服を処方されたのち,翌日に当院を紹介され受診した。右上眼瞼に腫脹と発赤,疼痛が著明であり,疼痛のためほぼ開瞼できなかったが,右結膜下出血と充血,眼脂を認めた。眼脂を検体として提出し,抗菌薬点眼を追加して加療した。翌日,症状はやや改善し開瞼が可能となった。球結膜の上方で円形に結膜が欠損して強膜が露出し,周辺に強い炎症所見を認めた。眼脂から緑膿菌が検出された。使用中の抗菌薬に感受性が良好であったため加療を続行し,約2週間後に結膜欠損部はほぼ被覆され,炎症所見も改善した。内科での全身検索では,特記すべき異常所見を認められなかった。

結論:緑膿菌が眼表面に感染を起こす場合,コンタクトレンズの使用歴や外傷および手術歴,または免疫低下例など,何らかの既往歴を有することが一般的である。免疫学的健常者で外傷などの既往がなくとも,眼表面の緑膿菌感染を起こし,強い炎症をきたすことを本症例は示している。

眼瞼の外観と退行性眼瞼下垂手術の術前評価・術中所見との関係

著者: 上田直子 , 小林ルミ , 黒川歳雄

ページ範囲:P.631 - P.636

要約 目的:眉の上を押さえ,前頭筋が働かない状態でも開瞼可能な眼瞼下垂症と,外観,術中の眼窩隔膜の状態との間に関係があるかを検討した。

対象と方法:2009年11月〜2018年7月の間に腱膜性眼瞼下垂に対して腱膜固定術を施行した一連の113人211眼を対象とした。対象を外観より強い奥目,奥目,普通,腫れぼったいの4群に分け,眉の上を押さえたときの開瞼状態,術中の眼窩隔膜の状態との関係を診療録から後ろ向きに検討した。

結果:眉の上を押さえたときの開瞼状態は,強い奥目,奥目,普通,腫れぼったいの各群でそれぞれ,開瞼可は60%,34.4%,10.6%,4.9%,開瞼不可は13.3%,45.9%,76.6%,87.8%で,奥目ほど開瞼可が多く,腫れぼったいほど開瞼不可が多かった。眼窩隔膜と外観との関係は,隔膜が薄い症例はそれぞれ69.2%,53.3%,20.8%,0%で,奥目ほど薄い傾向があった。

結論:眉の上を押さえたときに開瞼できる症例は,奥目の傾向が強いほど多かった。眼窩隔膜は奥目の症例ほど薄く,強い奥目では前頭筋の作用が瞼板に伝わりがたいと考えられた。

ソフトウェアを用いた視覚障害認定用ゴールドマン視野結果の半自動解析

著者: 飯田悠人 , 秋元正行

ページ範囲:P.637 - P.640

要約 目的:視覚障害認定のため視野評価をゴールドマン視野計にて行った場合,Ⅰ/4指標とⅠ/2指標の8方向の視野角度を数値化し,記入する必要がある。各視野角度の視野を求める方法は,視野結果の紙面上の距離を定規で計測し,1か所ずつ角度に換算する方法が一般的であるが,傍中心暗点が存在する場合など,一方向につき複数か所の測定が必要となる例もあり,煩雑で時間のかかる作業であった。筆者らはより簡便で正確な視野評価方法の開発を目的とし,本検討を行った。

対象と方法:画像解析ソフトImageJのマクロ言語を用いて,ゴールドマン視野結果の画像から各方向の視野角度を半自動的に数値化するソフトウェアを開発した。ソフトウェアによる測定の有効性を評価するため,実際の症例の視野パターンを模したゴールドマン視野を擬似的に20例作成し,従来の紙面上で定規を用いて測定し角度を算出する方法と,今回開発したソフトウェアを用いた方法の2つの方法で同一画像の測定を行い,結果を比較した。

結果:従来の方法による測定とソフトウェアを用いた測定の結果は,高い相関を示した(ρ=0.9998,p<0.01)。測定に要した時間もソフトウェアを用いたほうがより短かった。

結論:ソフトウェアを用いたゴールドマン視野結果の定量評価は,従来の手作業での測定と比較し,より簡便であり,診療業務の負担軽減に役立つ可能性がある。

連載 Clinical Challenge・2

帯状疱疹後の遅延性角膜病変の症例

著者: 井上幸次

ページ範囲:P.531 - P.533

症例

患者:48歳,男性

主訴:左眼眼痛

既往歴:クローン病で数十年来プレドニゾロンを内服

家族歴:特記すべきことなし

現病歴:X年3月上旬に左顔面の帯状疱疹を発症し,加療中に左眼のかすみを自覚し近医を受診した。左眼部帯状疱疹の診断で加療を受け,3週間程度で軽快した。

5月下旬,再び左眼のかすみを自覚し近医を再診した。加療を受けるも軽快しないため,6月上旬に鳥取大学医学部附属病院眼科を紹介され受診となった。

帯状疱疹に伴う角膜炎・強膜炎と診断し,バラシクロビル内服,アシクロビル眼軟膏,ベタメタゾン点眼で加療し軽快した。11月上旬に5日前からの左眼の痛みを自覚して再診した。

眼炎症外来の事件簿・Case21

強い硝子体混濁の原因として家族性アミロイドポリニューロパチーが判明した1例

著者: 橋田徳康

ページ範囲:P.546 - P.550

患者:53歳,男性

主訴:右眼霧視,飛蚊症

既往歴・家族歴:本人によれば特になし

現病歴:2006年1月頃より飛蚊症の自覚があり,2か月ほど様子をみていた。右眼霧視症状に変化なく,症状が次第に強くなり近医を受診した。点眼治療するも改善しないため,某大学病院眼科を受診し,そこで硝子体に炎症細胞(詳細不明)と強い硝子体混濁を認めた。トリアムシノロンアセトニドテノン囊下投与を施行されるも変化なく仮面症候群を疑われ,精査加療目的にて同年7月に大阪大学医学部附属病院眼科を紹介され受診となった。

臨床報告

近年の開放性眼外傷の患者背景と予後についての検討

著者: 水井徹 , 馬詰和比古 , 臼井嘉彦 , 村松大弐 , 若林美宏 , 後藤浩

ページ範囲:P.553 - P.558

要約 目的:近年の開放性眼外傷における臨床背景や治療法,予後について報告する。

対象と方法:2012〜2018年に,東京医科大学病院眼科で診断・加療した開放性眼外傷63例64眼について,診療録をもとに後ろ向きに検討し,患者背景,創の分類,受傷機転,治療方法,視力予後について調査した。

結果:症例は男性37例,女性26例で,受傷時の年齢は2〜89歳(平均58歳)であった。鋭的外傷が21例,鈍的外傷が43例,受傷機転は転倒が過半数を占めていた。治療方法は角膜および強膜の創の縫合のみが35眼,創の縫合とともに行われた一期的硝子体手術が26眼,眼球摘出が2眼,角膜移植が1眼であった。初診時視力(logMAR)は,鈍的外傷群が2.62,鋭的外傷群が1.79であり,術後最高視力は鈍的外傷群が1.69,鋭的外傷群が0.22で,初診時視力および術後視力ともに有意に鈍的外傷群が不良であった。

結論:近年の開放性眼外傷の受傷機転は転倒が多くを占めていた。今後,高齢化社会がさらに進行することによって転倒をはじめとした開放性眼外傷の増加が懸念される。

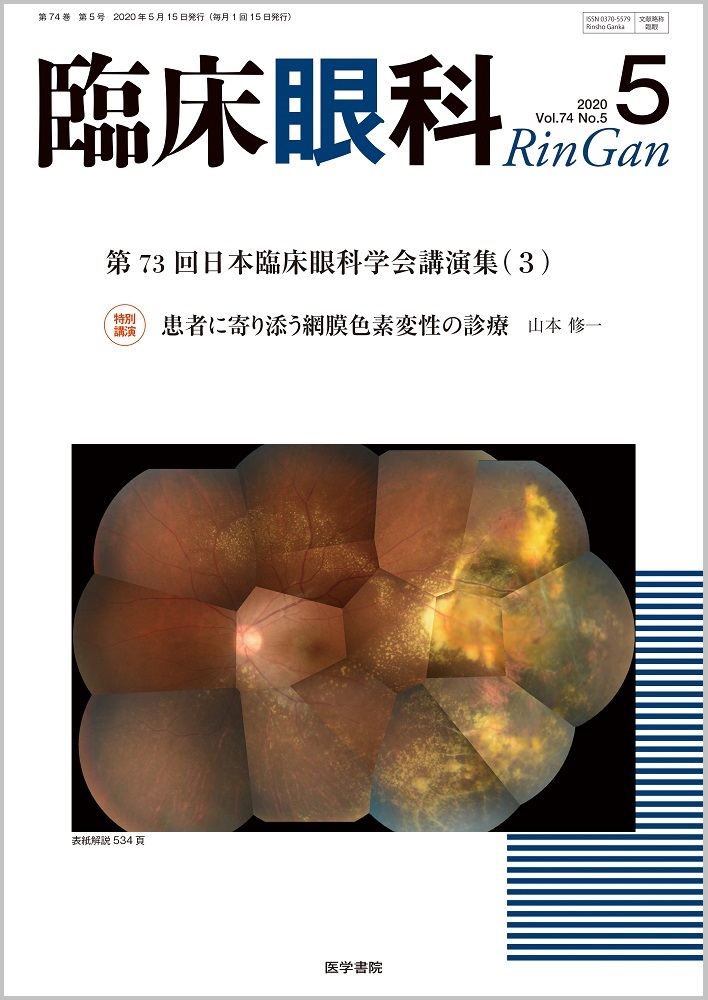

今月の表紙

網膜血管腫

著者: 梅田ゆい子 , 坂本泰二

ページ範囲:P.534 - P.534

症例は15歳,男性。左眼の視力低下と飛蚊症を自覚し,近医を受診した。精査加療目的のため,当院へ紹介され受診した。

初診時の左眼の視力は(1.2)で,前眼部に特記すべきことはなかった。眼底所見は,網膜耳側に橙色の隆起病変とその周辺に出血および網膜の滲出斑,そして前部硝子体に多数のcellを認めた。上記より左眼の若年性網膜血管腫を疑い,後日フルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA)を行った。FAでは,網膜血管腫からの旺盛な造影剤の漏出とその耳側周辺部に広範囲な無灌流領域を認めた。治療は,網膜血管腫に対して経強膜網膜冷凍凝固術を行い,無灌流領域に対しては網膜光凝固を行った。呈示写真は治療後6か月に撮影した眼底写真である。

Book Review

新訂 うまい英語で医学論文を書くコツ—世界の一流誌に採択されるノウハウ フリーアクセス

著者: 鈴木康之

ページ範囲:P.626 - P.626

私が初めて本格的な英語論文を書いたのは1986年でした。当時,論文執筆に関するテキストはほとんど無く,他の論文の表現や構成を参考にしながら,四苦八苦して継ぎはぎの英作文をしていた記憶しかありません。本書で植村研一先生が強調しておられる“comfortable English”にはほど遠いものでした。当時,本書があったら私の苦労の何割かは軽減し,ワンランク上の雑誌に掲載できていたことでしょう。近年,論文執筆に関するテキストは随分多くなりましたが,本書は次の3点でとても魅力的です。

(1)医学研究者・医学英語教育者・雑誌編集者・同時通訳者としての長年の経験に基づいて,“どのような論文が一流誌に採択されるか?”を熟知した植村先生が,まるで直接語りかけてくださるように,歯切れ良くポイントを示しています。植村先生のお話を一度でも聞いたことのある方は,特に実感されるでしょう。植村先生の頭に蓄積されてきた智慧とノウハウを学びとってほしいと思います。

(2)全編を通じて“comfortable English”と“短縮率”がキーワードとなっています。日本人特有の婉曲・冗長な表現を戒め,言葉をいかにそぎ落とすかを多くの実例で示し,演習によって実践力が高まる工夫がされています。英語論文の読者・査読者の多くはnative speakerであり,comfortableな英語を心がけることが重要です。“うまい英語”とは決して美文ではなく,読者の頭に素直に入っていく“simple and clear statement”なのだと理解しました。“うまい英語”のコツがわずか50ページの中に凝縮されているとは驚きです。

(3)コンパクトな構成で,忙しい医師・研究者でも手軽に読むことができます。読みやすく(comfortable Japanese!),明快(simple and clear!)に書かれていますので,一度全編を通読することがお薦めです。これから英語論文にチャレンジしようとしている若手はもちろんのこと,論文の質をワンランク高めたい中堅,論文執筆を指導する立場のベテランにとっても格好の参考書です。一度でも英語論文を書いた方なら,読んでいてうなずかされることばかりです。査読者の視点を知ることで,どんな論文を書けば良いかを知ることができます。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.526 - P.527

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.528 - P.529

第38回眼科写真展 作品募集 フリーアクセス

ページ範囲:P.552 - P.552

べらどんな 古書

著者:

ページ範囲:P.620 - P.620

古本の値段が暴落している。

岩波書店の漱石全集が良い例である。新書版と,まともな大きさの本らしい本の2種類がある。近くの古書店では,28冊のセットのどちらにも「全部で千円」の値札がついていた。

学会・研究会 ご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.642 - P.645

希望掲載欄 フリーアクセス

ページ範囲:P.648 - P.648

アンケート用紙

ページ範囲:P.650 - P.650

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.651 - P.651

あとがき フリーアクセス

著者: 寺崎浩子

ページ範囲:P.652 - P.652

晴れ晴れとしたお彼岸の日にこのあとがきを書いております。所用で東京に向かう新幹線から外を見ますと,雲一つない富士山が全貌を表しています。いろいろな行事も中止を余儀なくされていますが,本号がお手元に届くのは5月ということで,少しは新型コロナウイルスの勢いも収まってきていることを祈ります。

さて,本号では,第73回日本臨床眼科学会(臨眼)の原著14本が掲載されています。さらに,そのときの臨眼で特別講演をされた千葉大学山本修一教授より総説を寄稿していただくことができました。先生のご講演のタイトルは,「患者に寄り添う網膜色素変性の診療」ですが,先生のご講演の前には,Paul Sieving先生の遺伝子治療についての招待講演(Trial の対象は先天網膜分離ですが)もあり,米国で承認されている網膜色素変性の遺伝子治療にも触れられたことから,山本教授のご講演を拝聴するにあたり,医学の進歩の中で我々が患者様をどのように見るかという意識が高まっていました。本総説では,OCTやマイクロペリメトリなどの検査により,自覚症状にみられる微細な進展が評価でき,また,白内障手術も,網膜機能を評価すれば良い適応になる症例もあること,さらには,ロービジョンケア,移植医療などにも言及されています。緑内障に次いで,日本における成人の主な失明原因になっている本疾患の重要性と我々の役割を考えましょう。

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。

78巻12号(2024年11月発行)

特集 ザ・脈絡膜。

78巻11号(2024年10月発行)

増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ

78巻10号(2024年10月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]

78巻9号(2024年9月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]

78巻8号(2024年8月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]

78巻7号(2024年7月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]

78巻6号(2024年6月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]

78巻5号(2024年5月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]

78巻4号(2024年4月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]

78巻3号(2024年3月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]

78巻2号(2024年2月発行)

特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療

78巻1号(2024年1月発行)

特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!

77巻13号(2023年12月発行)

特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報

77巻12号(2023年11月発行)

特集 意外と知らない小児の視力低下

77巻11号(2023年10月発行)

増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕

77巻10号(2023年10月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]

77巻9号(2023年9月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]

77巻8号(2023年8月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]

77巻7号(2023年7月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]

77巻6号(2023年6月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]

77巻5号(2023年5月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]

77巻4号(2023年4月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]

77巻3号(2023年3月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]

77巻2号(2023年2月発行)

特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで

77巻1号(2023年1月発行)

特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?

76巻13号(2022年12月発行)

特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか

76巻12号(2022年11月発行)

特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る

76巻11号(2022年10月発行)

増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A

76巻10号(2022年10月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]

76巻9号(2022年9月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]

76巻8号(2022年8月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]

76巻7号(2022年7月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]

76巻6号(2022年6月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]

76巻5号(2022年5月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]

76巻4号(2022年4月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]

76巻3号(2022年3月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]

76巻2号(2022年2月発行)

特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療

76巻1号(2022年1月発行)

特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ

75巻13号(2021年12月発行)

特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略

75巻12号(2021年11月発行)

特集 網膜色素変性のアップデート

75巻11号(2021年10月発行)

増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド

75巻10号(2021年10月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]

75巻9号(2021年9月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]

75巻8号(2021年8月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]

75巻7号(2021年7月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]

75巻6号(2021年6月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]

75巻5号(2021年5月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]

75巻4号(2021年4月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]

75巻3号(2021年3月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]

75巻2号(2021年2月発行)

特集 前眼部検査のコツ教えます。

75巻1号(2021年1月発行)

特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます

74巻13号(2020年12月発行)

特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!

74巻12号(2020年11月発行)

特集 ドライアイを極める!

74巻11号(2020年10月発行)

増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点

74巻10号(2020年10月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]

74巻9号(2020年9月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]

74巻8号(2020年8月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]

74巻7号(2020年7月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]

74巻6号(2020年6月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]

74巻5号(2020年5月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]

74巻4号(2020年4月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]

74巻3号(2020年3月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]

74巻2号(2020年2月発行)

特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ

74巻1号(2020年1月発行)

特集 画像が開く新しい眼科手術

73巻13号(2019年12月発行)

特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?

73巻12号(2019年11月発行)

特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!

73巻11号(2019年10月発行)

増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート

73巻10号(2019年10月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]

73巻9号(2019年9月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]

73巻8号(2019年8月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]

73巻7号(2019年7月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]

73巻6号(2019年6月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]

73巻5号(2019年5月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]

73巻4号(2019年4月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]

73巻3号(2019年3月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]

73巻2号(2019年2月発行)

特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版

73巻1号(2019年1月発行)

特集 今が旬! アレルギー性結膜炎

72巻13号(2018年12月発行)

特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴

72巻12号(2018年11月発行)

特集 涙器涙道手術の最近の動向

72巻11号(2018年10月発行)

増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準

72巻10号(2018年10月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]

72巻9号(2018年9月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]

72巻8号(2018年8月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]

72巻7号(2018年7月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]

72巻6号(2018年6月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]

72巻5号(2018年5月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]

72巻4号(2018年4月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]

72巻3号(2018年3月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]

72巻2号(2018年2月発行)

特集 眼窩疾患の最近の動向

72巻1号(2018年1月発行)

特集 黄斑円孔の最新レビュー

71巻13号(2017年12月発行)

特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル

71巻12号(2017年11月発行)

特集 視神経炎最前線

71巻11号(2017年10月発行)

増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる

71巻10号(2017年10月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]

71巻9号(2017年9月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]

71巻8号(2017年8月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]

71巻7号(2017年7月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]

71巻6号(2017年6月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]

71巻5号(2017年5月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]

71巻4号(2017年4月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]

71巻3号(2017年3月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]

71巻2号(2017年2月発行)

特集 前眼部診療の最新トピックス

71巻1号(2017年1月発行)

特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?

70巻13号(2016年12月発行)

特集 脈絡膜から考える網膜疾患

70巻12号(2016年11月発行)

特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ

70巻11号(2016年10月発行)

増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル

70巻10号(2016年10月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]

70巻9号(2016年9月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]

70巻8号(2016年8月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]

70巻7号(2016年7月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]

70巻6号(2016年6月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]

70巻5号(2016年5月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]

70巻4号(2016年4月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]

70巻3号(2016年3月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]

70巻2号(2016年2月発行)

特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい

70巻1号(2016年1月発行)

特集 眼内レンズアップデート

69巻13号(2015年12月発行)

特集 これからの眼底血管評価法

69巻12号(2015年11月発行)

特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア

69巻11号(2015年10月発行)

増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!

69巻10号(2015年10月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)

69巻9号(2015年9月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)

69巻8号(2015年8月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)

69巻7号(2015年7月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)

69巻6号(2015年6月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)

69巻5号(2015年5月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)

69巻4号(2015年4月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)

69巻3号(2015年3月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)

69巻2号(2015年2月発行)

特集2 近年のコンタクトレンズ事情

69巻1号(2015年1月発行)

特集2 硝子体手術の功罪

68巻13号(2014年12月発行)

特集 新しい術式を評価する

68巻12号(2014年11月発行)

特集 網膜静脈閉塞の最新治療

68巻11号(2014年10月発行)

増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで

68巻10号(2014年10月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)

68巻9号(2014年9月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)

68巻8号(2014年8月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)

68巻7号(2014年7月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)

68巻6号(2014年6月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)

68巻5号(2014年5月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)

68巻4号(2014年4月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)

68巻3号(2014年3月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)

68巻2号(2014年2月発行)

特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう

68巻1号(2014年1月発行)

特集 眼底疾患と悪性腫瘍

67巻13号(2013年12月発行)

特集 新しい角膜パーツ移植

67巻12号(2013年11月発行)

特集 抗VEGF薬をどう使う?

67巻11号(2013年10月発行)

特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理

67巻10号(2013年10月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)

67巻9号(2013年9月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)

67巻8号(2013年8月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)

67巻7号(2013年7月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)

67巻6号(2013年6月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)

67巻5号(2013年5月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)

67巻4号(2013年4月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)

67巻3号(2013年3月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)

67巻2号(2013年2月発行)

特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療

67巻1号(2013年1月発行)

特集 新しい緑内障手術

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

特集 災害,震災時の眼科医療

66巻11号(2012年10月発行)

特集 オキュラーサーフェス診療アップデート

66巻10号(2012年10月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)

66巻9号(2012年9月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)

66巻8号(2012年8月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)

66巻7号(2012年7月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)

66巻6号(2012年6月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)

66巻5号(2012年5月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)

66巻4号(2012年4月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)

66巻3号(2012年3月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)

66巻2号(2012年2月発行)

特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

特集 脈絡膜の画像診断

65巻11号(2011年10月発行)

特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!

65巻10号(2011年10月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)

65巻9号(2011年9月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)

65巻8号(2011年8月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)

65巻7号(2011年7月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)

65巻6号(2011年6月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)

65巻5号(2011年5月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)

65巻4号(2011年4月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)

65巻3号(2011年3月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)

65巻2号(2011年2月発行)

特集 新しい手術手技の現状と今後の展望

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ

64巻12号(2010年11月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)

64巻11号(2010年10月発行)

特集 新しい時代の白内障手術

64巻10号(2010年10月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)

64巻9号(2010年9月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)

64巻8号(2010年8月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)

64巻7号(2010年7月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)

64巻6号(2010年6月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)

64巻5号(2010年5月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)

64巻4号(2010年4月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)

64巻3号(2010年3月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)

64巻2号(2010年2月発行)

特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

特集 黄斑手術の基本手技

63巻11号(2009年10月発行)

特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて

63巻10号(2009年10月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)

63巻9号(2009年9月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)

63巻8号(2009年8月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)

63巻7号(2009年7月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)

63巻6号(2009年6月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)

63巻5号(2009年5月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)

63巻4号(2009年4月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)

63巻3号(2009年3月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)

63巻2号(2009年2月発行)

特集 未熟児網膜症診療の最前線

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)

62巻11号(2008年10月発行)

特集 網膜硝子体診療update

62巻10号(2008年10月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)

62巻9号(2008年9月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)

62巻8号(2008年8月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)

62巻7号(2008年7月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)

62巻6号(2008年6月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)

62巻5号(2008年5月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)

62巻4号(2008年4月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)

62巻3号(2008年3月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)

62巻2号(2008年2月発行)

特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて

61巻10号(2007年10月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)

61巻9号(2007年9月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)

61巻8号(2007年8月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)

61巻7号(2007年7月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)

61巻6号(2007年6月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)

61巻5号(2007年5月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)

61巻4号(2007年4月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)

61巻3号(2007年3月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)

61巻2号(2007年2月発行)

特集 緑内障診療の新しい展開

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)

60巻11号(2006年10月発行)

特集 手術のタイミングとポイント

60巻10号(2006年10月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)

60巻9号(2006年9月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)

60巻8号(2006年8月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)

60巻7号(2006年7月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)

60巻6号(2006年6月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)

60巻5号(2006年5月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)

60巻4号(2006年4月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)

60巻3号(2006年3月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)

60巻2号(2006年2月発行)

特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)

59巻11号(2005年10月発行)

特集 眼科における最新医工学

59巻10号(2005年10月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)

59巻9号(2005年9月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)

59巻8号(2005年8月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)

59巻7号(2005年7月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)

59巻6号(2005年6月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)

59巻5号(2005年5月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)

59巻4号(2005年4月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)

59巻3号(2005年3月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)

59巻2号(2005年2月発行)

特集 結膜アレルギーの病態と対策

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

特集 コンタクトレンズ2004

58巻12号(2004年11月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)

58巻11号(2004年10月発行)

特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例

58巻10号(2004年10月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)

58巻9号(2004年9月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)

58巻8号(2004年8月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)

58巻7号(2004年7月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)

58巻6号(2004年6月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)

58巻5号(2004年5月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)

58巻4号(2004年4月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)

58巻3号(2004年3月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

特集 眼感染症診療ガイド

57巻10号(2003年10月発行)

特集 網膜色素変性症の最前線

57巻9号(2003年9月発行)

57巻8号(2003年8月発行)

特集 ベーチェット病研究の最近の進歩

57巻7号(2003年7月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)

57巻6号(2003年6月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)

57巻5号(2003年5月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)

57巻4号(2003年4月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)

57巻3号(2003年3月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)

57巻2号(2003年2月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

特集 眼窩腫瘍

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年9月発行)

特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略

56巻8号(2002年8月発行)

56巻7号(2002年7月発行)

特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に

56巻6号(2002年6月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)

56巻5号(2002年5月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)

56巻4号(2002年4月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)

56巻3号(2002年3月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

特集 EBM確立に向けての治療ガイド

55巻9号(2001年9月発行)

55巻8号(2001年8月発行)

特集 眼疾患の季節変動

55巻7号(2001年7月発行)

55巻6号(2001年6月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)

55巻5号(2001年5月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)

55巻4号(2001年4月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)

55巻3号(2001年3月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

特集 眼外傷の救急治療

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

特集 眼科基本診療Update—私はこうしている

54巻10号(2000年10月発行)

54巻9号(2000年9月発行)

54巻8号(2000年8月発行)

54巻7号(2000年7月発行)

54巻6号(2000年6月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)

54巻5号(2000年5月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)

54巻4号(2000年4月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)

54巻3号(2000年3月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)

54巻2号(2000年2月発行)

特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

53巻9号(1999年9月発行)

53巻8号(1999年8月発行)

53巻7号(1999年7月発行)

53巻6号(1999年6月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)

53巻5号(1999年5月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)

53巻4号(1999年4月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)

53巻3号(1999年3月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

特集 眼科検査法を検証する

52巻10号(1998年10月発行)

52巻9号(1998年9月発行)

特集 OCT

52巻8号(1998年8月発行)

52巻7号(1998年7月発行)

52巻6号(1998年6月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)

52巻5号(1998年5月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)

52巻4号(1998年4月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)

52巻3号(1998年3月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

特集 オキュラーサーフェスToday

51巻10号(1997年10月発行)

51巻9号(1997年9月発行)

51巻8号(1997年8月発行)

51巻7号(1997年7月発行)

51巻6号(1997年6月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)

51巻5号(1997年5月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)

51巻4号(1997年4月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)

51巻3号(1997年3月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

特集 緑内障Today

50巻10号(1996年10月発行)

50巻9号(1996年9月発行)

50巻8号(1996年8月発行)

50巻7号(1996年7月発行)

50巻6号(1996年6月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)

50巻5号(1996年5月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)

50巻4号(1996年4月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)

50巻3号(1996年3月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

特集 眼科診療に役立つ基本データ

49巻10号(1995年10月発行)

49巻9号(1995年9月発行)

49巻8号(1995年8月発行)

49巻7号(1995年7月発行)

49巻6号(1995年6月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)

49巻5号(1995年5月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)

49巻4号(1995年4月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)

49巻3号(1995年3月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

特集 ICG螢光造影

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

特集 高齢患者の眼科手術

48巻10号(1994年10月発行)

48巻9号(1994年9月発行)

48巻8号(1994年8月発行)

48巻7号(1994年7月発行)

48巻6号(1994年6月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)

48巻5号(1994年5月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)

48巻4号(1994年4月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)

48巻3号(1994年3月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

特集 白内障手術 Controversy '93

47巻10号(1993年10月発行)

47巻9号(1993年9月発行)

47巻8号(1993年8月発行)

47巻7号(1993年7月発行)

47巻6号(1993年6月発行)

47巻5号(1993年5月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京

47巻4号(1993年4月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京

47巻3号(1993年3月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋

46巻10号(1992年10月発行)

46巻9号(1992年9月発行)

46巻8号(1992年8月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島

46巻7号(1992年7月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島

46巻6号(1992年6月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島

46巻5号(1992年5月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島

46巻4号(1992年4月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島

46巻3号(1992年3月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

特集 眼科基本診療—私はこうしている

45巻10号(1991年10月発行)

45巻9号(1991年9月発行)

45巻8号(1991年8月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京

45巻7号(1991年7月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京

45巻6号(1991年6月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京

45巻5号(1991年5月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京

45巻4号(1991年4月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京

45巻3号(1991年3月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている

44巻9号(1990年9月発行)

44巻8号(1990年8月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋

44巻7号(1990年7月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋

44巻6号(1990年6月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋

44巻5号(1990年5月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋

44巻4号(1990年4月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋

44巻3号(1990年3月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

43巻9号(1989年9月発行)

43巻8号(1989年8月発行)

43巻7号(1989年7月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京

43巻6号(1989年6月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京

43巻5号(1989年5月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京

43巻4号(1989年4月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京

43巻3号(1989年3月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京

43巻2号(1989年2月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)

42巻6号(1988年6月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)

42巻5号(1988年5月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)

42巻4号(1988年4月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)

42巻3号(1988年3月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)

42巻2号(1988年2月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻12号(1987年12月発行)

41巻11号(1987年11月発行)

41巻10号(1987年10月発行)

41巻9号(1987年9月発行)

41巻8号(1987年8月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)

41巻7号(1987年7月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)

41巻6号(1987年6月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)

41巻5号(1987年5月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)

41巻4号(1987年4月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)

40巻7号(1986年7月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)

40巻6号(1986年6月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)

40巻5号(1986年5月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)

40巻4号(1986年4月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)

40巻3号(1986年3月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)

40巻2号(1986年2月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

39巻6号(1985年6月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

39巻5号(1985年5月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

39巻4号(1985年4月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

39巻3号(1985年3月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

39巻2号(1985年2月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

特集 第7回日本眼科手術学会

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

38巻6号(1984年6月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

38巻5号(1984年5月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

38巻4号(1984年4月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

38巻3号(1984年3月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

38巻2号(1984年2月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

37巻7号(1983年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

37巻6号(1983年6月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

37巻5号(1983年5月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

37巻4号(1983年4月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

37巻3号(1983年3月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

37巻2号(1983年2月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

37巻1号(1983年1月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

36巻8号(1982年8月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

36巻7号(1982年7月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

36巻6号(1982年6月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

36巻5号(1982年5月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

36巻4号(1982年4月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)

35巻8号(1981年8月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

35巻7号(1981年7月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

35巻6号(1981年6月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

35巻5号(1981年5月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

35巻4号(1981年4月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

35巻3号(1981年3月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

35巻2号(1981年2月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)

35巻1号(1981年1月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

34巻6号(1980年6月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

34巻5号(1980年5月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

34巻4号(1980年4月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

34巻3号(1980年3月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

34巻2号(1980年2月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

33巻6号(1979年6月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

33巻5号(1979年5月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

33巻4号(1979年4月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)

33巻3号(1979年3月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

33巻2号(1979年2月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

32巻5号(1978年5月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

32巻4号(1978年4月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

32巻3号(1978年3月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

32巻2号(1978年2月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

32巻1号(1978年1月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

31巻5号(1977年5月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

31巻4号(1977年4月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

31巻3号(1977年3月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)

31巻2号(1977年2月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

31巻1号(1977年1月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

30巻5号(1976年5月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

30巻4号(1976年4月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)

30巻3号(1976年3月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

30巻2号(1976年2月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

30巻1号(1976年1月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)

29巻5号(1975年5月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)

29巻4号(1975年4月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)

29巻3号(1975年3月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)

29巻2号(1975年2月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻9号(1974年9月発行)

28巻7号(1974年8月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

28巻5号(1974年5月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

28巻4号(1974年4月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

28巻3号(1974年3月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

28巻2号(1974年2月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

28巻1号(1974年1月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)

27巻5号(1973年5月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)

27巻4号(1973年4月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)

27巻3号(1973年3月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)

27巻2号(1973年2月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)

27巻1号(1973年1月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻4号(1972年4月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻3号(1972年3月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)

26巻2号(1972年2月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

25巻6号(1971年6月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻5号(1971年5月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻4号(1971年4月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

特集 網膜と視路の電気生理

24巻12号(1970年12月発行)

特集 緑内障

24巻11号(1970年11月発行)

特集 小児眼科

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)

24巻5号(1970年5月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)

24巻4号(1970年4月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

24巻3号(1970年3月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

24巻2号(1970年2月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

24巻1号(1970年1月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

23巻4号(1969年4月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

23巻3号(1969年3月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

23巻2号(1969年2月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

23巻1号(1969年1月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

22巻12号(1968年12月発行)

22巻11号(1968年11月発行)

22巻10号(1968年10月発行)

22巻9号(1968年9月発行)

22巻8号(1968年8月発行)

22巻7号(1968年7月発行)

22巻6号(1968年6月発行)

22巻5号(1968年5月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)

22巻4号(1968年4月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)

22巻3号(1968年3月発行)

特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

22巻2号(1968年2月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)

22巻1号(1968年1月発行)

21巻12号(1967年12月発行)

21巻11号(1967年11月発行)

21巻10号(1967年10月発行)

21巻9号(1967年9月発行)

21巻8号(1967年8月発行)

21巻7号(1967年7月発行)

21巻6号(1967年6月発行)

21巻5号(1967年5月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

21巻4号(1967年4月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)

21巻3号(1967年3月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

21巻2号(1967年2月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)

21巻1号(1967年1月発行)

20巻12号(1966年12月発行)

創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩

20巻11号(1966年11月発行)

20巻10号(1966年10月発行)

20巻9号(1966年9月発行)

20巻8号(1966年8月発行)

20巻7号(1966年7月発行)

20巻6号(1966年6月発行)

20巻5号(1966年5月発行)

特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)

20巻4号(1966年4月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

20巻3号(1966年3月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

20巻2号(1966年2月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

20巻1号(1966年1月発行)

19巻12号(1965年12月発行)

19巻11号(1965年11月発行)

19巻10号(1965年10月発行)

19巻9号(1965年9月発行)

19巻8号(1965年8月発行)

19巻7号(1965年7月発行)

19巻6号(1965年6月発行)

19巻5号(1965年5月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)

19巻4号(1965年4月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)

19巻3号(1965年3月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)

19巻2号(1965年2月発行)

特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

19巻1号(1965年1月発行)

18巻12号(1964年12月発行)

特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例

18巻11号(1964年11月発行)

18巻10号(1964年10月発行)

18巻9号(1964年9月発行)

18巻8号(1964年8月発行)

18巻7号(1964年7月発行)

18巻6号(1964年6月発行)

18巻5号(1964年5月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)

18巻4号(1964年4月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)

18巻3号(1964年3月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)

18巻2号(1964年2月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)

18巻1号(1964年1月発行)

17巻12号(1963年12月発行)

特集 眼科検査法(3)

17巻11号(1963年11月発行)

特集 眼科検査法(2)

17巻10号(1963年10月発行)

特集 眼科検査法(1)

17巻9号(1963年9月発行)

17巻8号(1963年8月発行)

17巻7号(1963年7月発行)

17巻6号(1963年6月発行)

17巻5号(1963年5月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)

17巻4号(1963年4月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)

17巻3号(1963年3月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)

17巻2号(1963年2月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)

17巻1号(1963年1月発行)

16巻12号(1962年12月発行)

16巻11号(1962年11月発行)

16巻10号(1962年10月発行)

16巻9号(1962年9月発行)

16巻8号(1962年8月発行)

16巻7号(1962年7月発行)

16巻6号(1962年6月発行)

16巻5号(1962年5月発行)

16巻4号(1962年4月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(3)

16巻3号(1962年3月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(2)

16巻2号(1962年2月発行)

特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)

16巻1号(1962年1月発行)

15巻12号(1961年12月発行)

15巻11号(1961年11月発行)

15巻10号(1961年10月発行)

15巻9号(1961年9月発行)

15巻8号(1961年8月発行)

15巻7号(1961年7月発行)

15巻6号(1961年6月発行)

15巻5号(1961年5月発行)

15巻4号(1961年4月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(3)

15巻3号(1961年3月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(2)

15巻2号(1961年2月発行)

特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)

15巻1号(1961年1月発行)

14巻12号(1960年12月発行)

14巻11号(1960年11月発行)

特集 故佐藤勉教授追悼号

14巻10号(1960年10月発行)

14巻9号(1960年9月発行)

14巻8号(1960年8月発行)

14巻7号(1960年7月発行)

14巻6号(1960年6月発行)

14巻5号(1960年5月発行)

14巻4号(1960年4月発行)

14巻3号(1960年3月発行)

特集

14巻2号(1960年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

14巻1号(1960年1月発行)

13巻12号(1959年12月発行)

13巻11号(1959年11月発行)

13巻10号(1959年10月発行)

13巻9号(1959年9月発行)

13巻8号(1959年8月発行)

13巻7号(1959年7月発行)

13巻6号(1959年6月発行)

13巻5号(1959年5月発行)

13巻4号(1959年4月発行)

13巻3号(1959年3月発行)

13巻2号(1959年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

13巻1号(1959年1月発行)

12巻13号(1958年12月発行)

12巻11号(1958年11月発行)

特集 手術

12巻12号(1958年11月発行)

12巻10号(1958年10月発行)

12巻9号(1958年9月発行)

12巻8号(1958年8月発行)

12巻7号(1958年7月発行)

12巻6号(1958年6月発行)

12巻5号(1958年5月発行)

12巻4号(1958年4月発行)

12巻3号(1958年3月発行)

特集 第11回臨床眼科学会号

12巻2号(1958年2月発行)

12巻1号(1958年1月発行)

11巻13号(1957年12月発行)

特集 トラコーマ

11巻12号(1957年12月発行)

11巻11号(1957年11月発行)

11巻10号(1957年10月発行)

11巻9号(1957年9月発行)

11巻8号(1957年8月発行)

11巻7号(1957年7月発行)

11巻6号(1957年6月発行)

11巻5号(1957年5月発行)

11巻4号(1957年4月発行)

11巻3号(1957年3月発行)

11巻2号(1957年2月発行)

特集 第10回臨床眼科学会号

11巻1号(1957年1月発行)

10巻13号(1956年12月発行)

特集 トラコーマ

10巻12号(1956年12月発行)

10巻11号(1956年11月発行)

10巻10号(1956年10月発行)

10巻9号(1956年9月発行)

10巻8号(1956年8月発行)

10巻7号(1956年7月発行)

10巻6号(1956年6月発行)

10巻5号(1956年5月発行)

10巻4号(1956年4月発行)

特集 第9回日本臨床眼科学会号

10巻3号(1956年3月発行)

10巻2号(1956年2月発行)

特集 第9回臨床眼科学会号

10巻1号(1956年1月発行)

9巻12号(1955年12月発行)

9巻11号(1955年11月発行)

9巻10号(1955年10月発行)

9巻9号(1955年9月発行)

9巻8号(1955年8月発行)

9巻7号(1955年7月発行)

9巻6号(1955年6月発行)

9巻5号(1955年5月発行)

9巻4号(1955年4月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅲ

9巻3号(1955年3月発行)

9巻2号(1955年2月発行)

特集 第8回日本臨床眼科学会

9巻1号(1955年1月発行)

8巻12号(1954年12月発行)

8巻11号(1954年11月発行)

8巻10号(1954年10月発行)

8巻9号(1954年9月発行)

8巻8号(1954年8月発行)

8巻7号(1954年7月発行)

8巻6号(1954年6月発行)

8巻5号(1954年5月発行)

8巻4号(1954年4月発行)

8巻3号(1954年3月発行)

8巻2号(1954年2月発行)

特集 第7回臨床眼科学會

8巻1号(1954年1月発行)

7巻13号(1953年12月発行)

7巻12号(1953年11月発行)

7巻11号(1953年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅱ

7巻10号(1953年10月発行)

7巻9号(1953年9月発行)

7巻8号(1953年8月発行)

7巻7号(1953年7月発行)

7巻6号(1953年6月発行)

7巻5号(1953年5月発行)

7巻4号(1953年4月発行)

7巻3号(1953年3月発行)

7巻2号(1953年2月発行)

特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)

7巻1号(1953年1月発行)

6巻13号(1952年12月発行)

6巻11号(1952年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅰ

6巻12号(1952年11月発行)

6巻10号(1952年10月発行)

6巻9号(1952年9月発行)

6巻8号(1952年8月発行)

6巻7号(1952年7月発行)

6巻6号(1952年6月発行)

6巻5号(1952年5月発行)

6巻4号(1952年4月発行)

6巻3号(1952年3月発行)

6巻2号(1952年2月発行)

特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會

6巻1号(1952年1月発行)

5巻12号(1951年12月発行)

5巻11号(1951年11月発行)

5巻10号(1951年10月発行)

5巻9号(1951年9月発行)

5巻8号(1951年8月発行)

5巻7号(1951年7月発行)

5巻6号(1951年6月発行)

5巻5号(1951年5月発行)

5巻4号(1951年4月発行)

5巻3号(1951年3月発行)

5巻2号(1951年2月発行)

5巻1号(1951年1月発行)

4巻12号(1950年12月発行)

4巻11号(1950年11月発行)

4巻10号(1950年10月発行)

4巻9号(1950年9月発行)

4巻8号(1950年8月発行)

4巻7号(1950年7月発行)

4巻6号(1950年6月発行)

4巻5号(1950年5月発行)

4巻4号(1950年4月発行)

4巻3号(1950年3月発行)

4巻2号(1950年2月発行)

4巻1号(1950年1月発行)