要約 目的:ぶどう膜・視神経・強膜に炎症を生じた神経梅毒の1例を報告する。

症例:74歳,男性。2年前に左眼うっ血乳頭を指摘され,他院脳神経外科で異常なしと診断された。1年前に左眼充血を主訴に近医眼科を受診し,抗菌薬とステロイド点眼で改善がないまま経過観察された。1か月前に左視力低下をきたし当科に紹介された。

所見:視力は右(1.2),左(0.4)。左眼の球結膜充血があり,乳頭は境界不鮮明で,軽度の硝子体混濁と光干渉断層撮影で黄斑浮腫,網膜下液を認めた。限界フリッカ値は右43Hz,左25Hz。フルオレセイン蛍光眼底造影の後期相に左眼のleakageによる過蛍光斑が眼底全体に広がり,特に乳頭周囲に密集していた。インドシアニングリーン蛍光眼底造影では,左眼に限局性の低蛍光斑が複数箇所にみられた。血液および髄液の梅毒血清反応,梅毒トレポネーマ蛍光抗体吸収検査がともに高値で神経梅毒と診断した。ベンジルペニシリン全身投与後も黄斑浮腫が軽減しないため,初診1か月および6か月後にトリアムシノロンアセトニドテノン囊下注射を施行した。充血と黄斑浮腫は軽快し,左視力は(0.8)に改善した。

結論:本例はぶどう膜,視神経炎,強膜炎を合併した神経梅毒である。駆梅治療のみでは眼所見は完全には改善せず,ステロイドテノン囊下投与が奏効した。

雑誌目次

臨床眼科75巻9号

2021年09月発行

雑誌目次

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]

原著

ぶどう膜・視神経・強膜に炎症を生じた神経梅毒の1例

著者: 野間沙樹 , 郷渡有子 , 尾花明 , 本田茂

ページ範囲:P.1178 - P.1183

インドにおけるチベット難民コミュニティでの眼科医療支援活動20年

著者: 浅野宏規 , 籠谷保明 , 岡田明 , 柏瀬光寿 , 荒木敬士 , 池田欣史 , 松本英樹 , 飽浦淳介 , 黒田真一郎

ページ範囲:P.1184 - P.1189

要約 目的:インドの医療過疎地におけるチベット難民コミュニティで,日本のNGOが20年間継続した眼科医療支援活動を総括的に報告する。

対象と方法:2000年から毎年末,インド北西部にあるチベット難民が運営する小規模な結核病院において実施したアイキャンプの診療内容を対象とした。20年間の外来・手術患者数および手術患者における各民族の占める割合の経時的変化を後ろ向きに調査した。また,結核病院のチベット人眼科助手および近隣のインド公立基幹病院に勤務するインド人眼科医へ指導し,眼科医療機器を寄贈した効果を検討した。

結果:総計5,741名の外来診察と1,182件の手術(チベット人283件,インド人899件)を実施した。20年間の後半は,外来患者に占める手術患者の割合が多い傾向にあった。手術件数は初回が35件,その後は43〜77件で推移し,このうちチベット人は例年10〜20件前後で推移し,インド人患者の割合が高かった。日本人眼科医による教育により,チベット人眼科助手は眼底所見の経過観察が可能になり,インド人眼科医は教育開始の3〜5年後に自己閉鎖創囊外摘出術を安全に執刀可能なレベルに向上した。

結論:本アイキャンプ活動では,日本人チーム・社会的弱者にあるチベット人病院スタッフ・インド人眼科医の三者が継続して協働し,チベット難民だけでなくインド人にも白内障失明の救済また予防の恩恵があった。また,眼科医療従事者への教育は,当地の眼科医療レベル向上への一助となった。

ヒト水晶体の赤道部位置を生体眼において検出する新しい解析法

著者: 馬嶋清如 , 市川慶 , 酒井幸弘 , 片岡嵩博 , 磯谷尚輝 , 中村友昭 , 玉置明野 , 市川一夫

ページ範囲:P.1190 - P.1198

要約 目的:前眼部光干渉断層計(TOMEY社製CASIA2:Ⅰ)で撮影された水晶体画像から,超音波生体顕微鏡(SONOMED社製VuMAXⅡ:Ⅱ)で撮影された水晶体赤道部(赤道部)の位置を予測すること。

対象と方法:対象は21〜34歳の正常群25眼100画像と,62〜78歳の白内障群25眼100画像。無散瞳下で両群ともⅠ,Ⅱで撮影後,Ⅱ画像を処理して水晶体外郭を明瞭にしてから,Ⅰ,Ⅱの合成画像を作成した。次にⅠ画像の水晶体前面を前後面に有する仮水晶体外郭①と,水晶体後面を前後面に有する仮水晶体外郭②を作成した後,これらをⅠ,Ⅱの合成画像に再合成し,仮水晶体①,②の赤道部とⅠ画像上の赤道部の3点で不定形三角形を作成してから重心点を求めた。そして,重心点とⅡ画像上の赤道部位置を比較した。

結果:重心点とⅡ画像の赤道部中心に関して,一致する画像と一致しない画像があり,一致しない例で重心点は赤道部中心の上下側に平均値で正常群が0.02,白内障群で0.05の位置に,外側は正常群で0.11,白内障群で0.15の位置に存在していた。なお,単位はmmである。

結論:この解析法により,合成画像上で作成された重心点から,Ⅱ画像上にある赤道部の位置を,一定の範囲で把握することができる。

うっ血乳頭で発見された上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例

著者: 清水瑞己 , 佐々由季生 , 髙木宣典 , 溝上泰一朗 , 皆良田研介 , 江内田寛

ページ範囲:P.1199 - P.1205

要約 目的:うっ血乳頭のみの所見から上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻(SSS dAVF)の早期診断,治療に至った症例の報告。

症例:患者は69歳,男性。右眼一過性霧視で受診し,両眼視神経乳頭腫脹を認めた。頭部MRIおよび脳血管造影を行い,SSS dAVFの診断に至った。脳出血などの頭蓋内病変発症の予防目的に血管内治療が施行された。安全を考慮し複数回に分けて加療され,発症1年後に両眼うっ血乳頭の改善を認めた。

結論:SSS dAVFは8割が脳出血などを発症するといわれるが,うっ血乳頭が早期診断の重要な所見となりうる可能性があるため診断時には注意が必要である。

超短眼軸長眼に対するpiggyback IOL挿入術後に瞳孔捕獲および虹彩炎を生じた1例

著者: 野村啓介 , 小幡峻平 , 柿木雅志 , 大路正人

ページ範囲:P.1207 - P.1211

要約 目的:超短眼軸長眼に対して眼内レンズ(IOL)2枚をprimary piggyback法にて挿入後に瞳孔捕獲・虹彩炎を生じた1例の報告。

症例:57歳,男性。主訴は右眼視力低下。矯正視力は右0.6程度,左0.8程度の弱視があり,10年前に右眼急性閉塞隅角緑内障発作に対してレーザー虹彩切開術を施行し,左眼にも予防的にレーザー虹彩切開術を施行した。初診時の矯正視力は右0.2,左0.8,核白内障を認め,眼軸長は右16.62mm,左16.59mm。右眼白内障に対して超音波水晶体乳化吸引術および2枚のIOL挿入術(primary piggyback法)を施行した。術翌日に囊外固定したIOLの瞳孔捕獲が生じたものの眼圧上昇はなく,経過観察とした。術後1か月で炎症は改善したため,ステロイド点眼を中止した。術後2か月で前房内炎症の悪化および虹彩後癒着を認め,ステロイド点眼を再開しても軽快せず,術後4か月に外科的IOL整復を施行した。整復後,炎症は消退し瞳孔捕獲も再発しなかったため,整復後1か月でステロイド点眼を中止した。整復後6か月で虹彩炎が再燃したが,ステロイド点眼を再開し炎症所見は消失した。点眼を継続し,術後12か月の右眼矯正視力は0.5で,消炎を得られている。

結論:Primary piggyback法では術後数か月後にも虹彩炎を生じる可能性があるため,術後は長期的な経過観察が必要であると考えられた。

強皮症による偽性腸閉塞からビタミンA欠乏性夜盲となった1例

著者: 森木冠奈 , 江川麻理子 , 三田村佳典

ページ範囲:P.1213 - P.1220

要約 目的:強皮症による偽性腸閉塞からビタミンA欠乏性夜盲をきたした1例の報告。

症例:55歳,女性。半年前からの夜盲と視野狭窄感を訴え,内科より紹介された。矯正視力は右1.0,左1.0,眼底検査では両眼後極から周辺部にかけて顆粒状から斑状の大きさの異なる白斑が密にあり,眼底自発蛍光撮影では白斑に一致して淡い過蛍光斑を多数認めた。光干渉断層計(OCT)ではellipsoid zone(EZ)の不整とinterdigitation zoneの消失があり,網膜電図(ERG)ではフラッシュERGは陰性型で杆体ERGは消失していた。血清ビタミンA濃度は6IU/dlで,ビタミンA欠乏による夜盲と診断した。ビタミンAの経口投与を開始し1週間後には夜盲はほぼ消失し,治療開始6週間後のOCT所見ではEZは回復傾向で,ERGの波形は著明に改善した。治療開始1か月ごろから嘔気嘔吐や下痢が悪化したため,ビタミンAの内服を中止した後,筋肉注射に切り替えた。初診から1年2か月が経過した現在も症状の再燃はなく経過している。

結論:夜盲を訴え眼底に多数の白斑を認める患者を診た場合,続発性のビタミンA欠乏症の可能性を考え,詳細な病歴聴取を行うべきである。また,ビタミンA製剤の内服が困難な患者に対しては注射製剤の使用が有用と考える。

光干渉断層計で網膜内顆粒層に囊胞様変化を示した下垂体腺腫の1例

著者: 坂田慧 , 新田啓介 , 秋山英雄

ページ範囲:P.1221 - P.1226

要約 目的:下垂体腺腫による視交叉圧迫・視野異常をきたし,光干渉断層計(OCT)で網膜内顆粒層(INL)の囊胞様変化がみられた1症例を報告する。

症例:47歳,男性。1年半前から徐々に進行する右眼の視力低下と視野の狭窄を主訴に近医を受診し,精査目的に当科に紹介となった。

所見:矯正視力は右0.2,左1.2,眼圧は右21mmHg,左21mmHg。相対的瞳孔求心路障害なし。前眼部・中間透光体に異常所見はなく,検眼鏡所見も異常はなかった。OCTの黄斑部B-scanで右眼傍中心窩のINLに囊胞様変化があり,en face画像では両眼で同部位に蜂の巣状の変化を呈した。網膜電図,多局所網膜電図で明らかな異常はなかった。ゴールドマン視野計検査で両耳側半盲を呈し,OCTのretinal ganglion cell-inner plexiform layer厚解析において視野変化に一致した両眼鼻側の菲薄化が確認できた。頭部MRIで視交叉を圧迫する下垂体腺腫があり,当院脳神経外科へ紹介し下垂体腫瘍摘出術を施行された。術後は視野障害の改善がみられたが,INLの囊胞様変化は両眼で拡大していた。

結語:INLの囊胞様変化は網膜疾患だけでなく,視神経疾患でみられることがある。En face画像を含めたOCTが検出に有用である。

Pachychoroid neovasculopathyに対する光線力学療法の短期治療成績

著者: 福山文里 , 塩瀬聡美 , 石川桂二郎 , 狩野久美子 , 和田伊織 , 森賢一郎 , 海津嘉弘 , 秋山雅人 , 中間崇仁 , 納富昭司 , 園田康平

ページ範囲:P.1227 - P.1232

要約 目的:Pachychoroid neovasculopathy(PNV)に対する光線力学療法(PDT)後6か月における治療成績を検討する。

対象と方法:対象は2019年1月〜10月に九州大学病院眼科でPNVと診断され,PDT治療を行った15例15眼。PNVの診断は,Ⅰ型脈絡膜新生血管(CNV)があり脈絡膜厚250μm以上でポリープ状病変がないもの,とした。治療前,PDT治療6か月後の時点における治療効果について,診療録と画像所見に基づき後ろ向きに検討した。

結果:15眼中13眼は抗血管内皮増殖因子(VEGF)薬併用half-dose PDT,2眼はfull-dose PDTを施行されていた。PDT施行後に3眼で抗VEGF薬追加投与を行っていた(2眼が1回,1眼が3回)。治療前の平均中心窩網膜厚(CMT)は390μm,平均中心窩脈絡膜厚(CCT)は403μm,平均CNV丈は56μmであり,6か月後には,14眼(93%)で漿液性網膜剝離(SRD)が消失し,平均CMTは193μm(p<0.0001),平均CCTは332μm(p=0.0422),平均CNV丈は28μm(p=0.0060),と有意に減少していた。視力は全例で改善を認め,平均矯正logMAR視力は治療前0.13から治療6か月後には−0.04であり,その変化量は統計学的に有意であった(p<0.05)。

結論:PNVに対するPDT治療において6か月後に視力は改善し,脈絡膜厚の減少と滲出性変化の消退が得られた。

間欠性外斜視における低矯正プリズム加入眼鏡の矯正効果

著者: 林麗如 , 林振民 , 菅野彩 , 町田繁樹

ページ範囲:P.1233 - P.1240

要約 目的:間欠性外斜視患者の両眼視機能は一般に良好であるが,美容的に手術を行う場合もある。今回,眼鏡に組み込むことができる程度の低矯正プリズム加入の効果を検討したので報告する。

対象と方法:交代プリズム遮蔽テスト(APCT)で25Δ以上の間欠性外斜視患者のうち,Newcastle Control Score(NCS)が5以上,3か月の経過観察ができた小児患者,2〜13歳の25名を対象とした。インフォームドコンセント後,屈折矯正に加え,膜プリズムは追加せずに眼鏡に組み込み可能な16Δまでのプリズムを処方し(プリズム眼鏡),終日装用するように指示した。斜視角度,立体視およびNCSをプリズム眼鏡装用前と装用3か月後で比較した。

結果:プリズム眼鏡を装用前に比べ,装用時のAPCTでの斜視角度は有意に減少した(p<0.01)。NCSおよび立体視にも有意な改善がみられた(各p<0.01)。

結論:低矯正プリズム加入のみの眼鏡を装用させることによって眼位の制御に有意な改善がみられた。眼鏡に組み込める程度のプリズム加入は美容的に問題なく,間欠性外斜視の矯正には有効と思われた。

網膜細動脈瘤破裂を起点に網膜動脈分枝閉塞症を合併した1例

著者: 杉江正崇 , 迫野卓士 , 大場すみれ , 中西瑠美子 , 佐藤美紗子

ページ範囲:P.1241 - P.1245

要約 目的:今回,網膜細動脈瘤破裂を起点に,網膜動脈分枝閉塞症(BRAO)を合併した1例を経験したので,考察を加え報告する。

症例:71歳,男性。2019年9月上旬ごろからの左眼鼻側の見えにくさを主訴に,2019年10月中旬に前医を受診し,左眼の網膜細動脈瘤破裂を指摘された。2019年10月下旬,精査加療目的に当院を紹介され受診した。既往歴は胃潰瘍のみで,家族歴と全身所見に特記すべきことはなかった。

所見:初診時視力は右(1.2),左(0.9),左眼眼底の上耳側網膜動脈第2分枝に網膜出血,輪状硬性白斑を伴う黄白色の瘤状病変を認めた。また,瘤状病変より末梢の動脈灌流領域に一致して,網膜浮腫および網膜の白濁を認めた。これらの所見より,網膜細動脈瘤破裂およびBRAOを疑った。フルオレセイン蛍光眼底造影検査では,細動脈瘤より末梢での灌流途絶を認め,BRAOの合併と診断した。

結論:網膜細動脈瘤にBRAOを合併する原因として,細動脈瘤の血管壁の破綻により,血栓形成が促されることが考えられる。網膜細動脈瘤は経過観察することが多いが,瘤の破裂により出血や滲出性変化を伴うものには網膜光凝固術や硝子体手術が試みられている。本症例のように網膜細動脈瘤に出血を伴う場合,BRAOを合併する可能性もあり,入念な経過観察が必要である。こうした症例に対し網膜光凝固術が有用な可能性はあるが,その施行は慎重に判断されるべきである。

当院における網膜光凝固術を必要とした未熟児網膜症の検討

著者: 福岡聖也 , 横山康太 , 齋藤雄太 , 恩田秀寿

ページ範囲:P.1247 - P.1251

要約 目的:網膜光凝固術(PC)が必要となる未熟児網膜症(ROP)のリスク因子について調べる。

対象と方法:昭和大学病院で2014年1月〜2019年12月に出生した出生体重1,800g未満,在胎週数34週未満,または出生後に酸素投与した症例のいずれかを満たした新生児495例のうち,ROPを発症した85例を対象とした。ROPの活動期分類には国際分類を用い,stage 1以上を発症とした。PCはpre-threshold ROPの段階で行った。PCを施行したPC群と施行しなかった非PC群において,出生体重・在胎週数について比較検討を行った。また,全身合併症としてApgar score 1分値・輸血実施・60日以上の人工呼吸・敗血症・新生児呼吸窮迫症候群・慢性肺疾患・動脈管開存症・脳室内出血・脳室周囲白質軟化症について,PCの有無を多変量解析した。

結果:ROP発症85例のうち,PC群は32例(38%)であった。PC群は非PC群と比較して有意に出生体重は少なく(p<0.01),在胎週数は短かった(p<0.01)。PCとなる全身合併症に関して多変量解析を行った結果,PC群は非PC群と比較し,輸血実施・60日以上の人工呼吸・慢性肺疾患が有意に多かった。

結論:ROPの重症化因子として,輸血実施・60日以上の人工呼吸・慢性肺疾患が関連していると推定した。上記リスクファクターを抱えた症例の観察には注意が必要である。

裂孔原性網膜剝離に対する硝子体白内障同時手術での術後屈折誤差の検討

著者: 佐藤陽彦 , 忍田栄紀 , 町田繁樹

ページ範囲:P.1253 - P.1258

要約 目的:白内障単独手術で挿入すべき眼内レンズ(IOL)を硝子体白内障同時手術で挿入すると,予測屈折値と術後屈折値に誤差が生じる可能性がある。そこで,硝子体白内障同時手術において術前予測屈折値と術後屈折値を比較し,その誤差を検討した。

対象と方法:対象は2016年4月〜2020年5月に獨協医科大学埼玉医療センターにて裂孔原性網膜剝離に対し硝子体白内障同時手術を施行した66眼で,黄斑非剝離例(黄斑ON)は40眼,黄斑剝離例(黄斑OFF)は26眼であった。白内障手術のみ施行した50眼を対照群とした。超音波Aモード法(Aモード)または光学式眼軸長測定装置(IOLマスター)にて眼軸を測定し,IOL度数を決定した。術前予測屈折値と術後屈折値の誤差をレトロスペクティブに検討した。

結果:屈折誤差はAモード群では,黄斑ON・黄斑OFF・白内障のすべてで近視化したが,それぞれに有意差を認めなかった。IOLマスター群では,黄斑OFFの屈折誤差が大きく,黄斑ONおよび白内障との有意差を認めた。Aモード群とIOLマスター群の比較では,黄斑ONと白内障ではAモード群のほうがIOLマスター群より近視化し,白内障では有意差を認めた。黄斑OFFではIOLマスター群のほうがAモード群より屈折誤差は大きかった。

結論:硝子体白内障同時手術では,術後の屈折誤差を考慮したIOL度数決定が必要であると考えられ,黄斑剝離がある場合は注意を要するものと思われた。

ステロイドパルス療法後に追加治療を要した抗MOG抗体陽性小児視神経炎の2症例

著者: 大城綾乃 , 今永直也 , 谷地森隆二 , 大城あずさ , 仲村貞郎 , 高橋利幸 , 古泉英貴

ページ範囲:P.1259 - P.1265

要約 目的:ステロイドパルス(IVMP)後に追加治療を要した抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白(MOG)抗体陽性の小児視神経炎2症例を経験したので報告する。

症例:症例1は10歳,男児。虫垂切除術後に視力障害と歩行障害を認め,当院小児科へ入院となった。視力は右(0.06),左光覚弁で,両眼に視神経乳頭腫脹を認めた。MRIで両側視神経,視交叉,小脳,皮質下白質,脊髄に高信号域を認めた。視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD)の診断でIVMP 2クール施行したが,両眼視力(0.01)と改善が乏しかった。血漿交換療法,IVMP 3クール目を追加し,発症から約2か月後に両眼視力(1.0)と改善を認めた。血清抗MOG抗体は1,024倍と強陽性であった。症例2は5歳,男児。無菌性髄膜炎の治療後に眼痛と視力低下を認め,当科へ紹介された。視力は右(0.01),左(1.0)であり,右相対的瞳孔求心路障害陽性,右視神経乳頭腫脹を認めた。MRIでは右視神経,両側皮質下白質に高信号域を認め,NMOSDの診断となった。IVMP 3クール施行後,右眼視力(0.2)であった。免疫グロブリン静注療法を追加し,右眼視力(1.0)と改善を認めた。抗MOG抗体は血清で陰性,髄液で16倍と強陽性であった。

結論:小児視神経炎では脱髄性疾患が背景にあることがあり,小児科と連携し全身精査が必要である。抗MOG抗体陽性例ではIVMP後の追加治療や後療法が予後にかかわる可能性があり,抗体検査の実施が重要である。

連載 今月の話題

今,primary SLTに注目!

著者: 新田耕治

ページ範囲:P.1141 - P.1147

選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)は,「説明に時間がかかる」「レーザー治療に対する抵抗感が強いために患者を説得しきれない」「期待したほど眼圧が下降しない」などにより,日本で普及していない。2019年に原発開放隅角緑内障や高眼圧症のfirst-line治療として有用であることが報告され,再度注目されている。本稿では,primary SLTの現状と将来について詳説したい。

Clinical Challenge・18

プリズム眼鏡が無効な両眼性複視をきたした症例

著者: 長谷部聡

ページ範囲:P.1136 - P.1139

症例

患者:43歳,男性

主訴:両眼性複視(片眼遮閉では複視なし)

既往歴:21歳時と22歳時に,裂孔原性網膜剝離に対して両眼に強膜内陥術を受けた。33歳で,右眼黄斑円孔の診断で硝子体手術を受けた。43歳で両眼白内障手術を受けた後,両眼性複視を自覚するようになり,自家用車運転など日常生活に支障があるため,近医から川崎医科大学総合医療センター眼科を紹介され受診となった。

家族歴・現病歴:特記すべき事項なし

国際スタンダードを理解しよう! 近視診療の最前線・12

—成人の近視にはどうしたらよいか?—成人の近視に対するオルソケラトロジー

著者: 平岡孝浩

ページ範囲:P.1154 - P.1160

◆万人にフィットする矯正法ではないため,適応と禁忌および利点と欠点をよく理解したうえで処方することが重要である。

◆角膜形状変化により角膜多焦点性が増加するため,焦点深度が拡張し調節補助効果も期待できる。

◆成人における近視進行抑制効果に関しては十分なエビデンスが存在せず,今後の研究が必要である。

臨床報告Selected

小児緑内障に対する線維柱帯切開術時のシュレム管の同定

著者: 湯浅知世 , 杉本洋輔 , 西村友美 , 奥道秀明 , 望月英毅 , 木内良明

ページ範囲:P.1148 - P.1153

要約 目的:小児緑内障では角膜の変形が強く術中にシュレム管の同定が困難な場合があるが,上直筋付着部を指標にすると,同定が容易になったので報告する。

対象と方法:2008年7月〜2013年6月に広島大学病院で初回線維柱帯切開術を施行した小児緑内障を対象とした。手術画像で結膜角膜境界部・上直筋からシュレム管までの距離を計測した。

結果:結膜角膜境界部・上直筋からシュレム管までの距離はそれぞれ2.3±1.1mm,5.0±0.8mmであり,上直筋付着部を基準として計測すると,ばらつきが少なかった(p=0.04)。

結論:小児緑内障による形成異常のためシュレム管の同定が困難な症例に対し,上直筋付着部を基準とすると,シュレム管の位置を予測しやすいと思われた。

臨床報告

視力低下をきたし異なる経過を辿った眼窩血腫の3症例

著者: 中村健一 , 筒井順一郎 , 浅井栄敏 , 進藤誠悟 , 井上俊洋

ページ範囲:P.1164 - P.1170

要約 目的:眼窩血腫で生じた視力低下が異なる経過を辿った3症例の報告。

症例:[症例1]22歳,男性。交通外傷で左眼を打撲後に眼窩血腫を生じ,左視力は指数弁であった。眼窩底骨折により血腫は上顎洞への流入を認めた。視神経損傷のリスクから血腫除去術は行わず,ステロイドパルス治療を行った。1か月後には左視力(1.5)に改善した。[症例2]19歳,女性。突然の右眼窩部痛と嘔気で近医を受診し,右視力は指数弁,眼球突出を指摘された。当科受診時,右視力(0.6),画像診断で眼球後方に血腫を認めた。眼窩静脈瘤の既往があり,瘤の破裂による血腫と診断した。除圧を目的に約9時間後に耳鼻科にて経鼻的血腫除去術を施行し,視力は右(1.2)まで改善した。[症例3]84歳,男性。左内眼角を木の棒で打撲し眼窩血腫を生じ,左眼は光覚消失していた。当院受診後の約9時間後に耳鼻科にて経鼻的血腫除去術とステロイド投与を行ったが,視力は改善しなかった。

結論:症例1は眼窩底骨折により,また症例2は眼球突出により眼窩内が早期から除圧されたことで視機能が温存されたと考えられる。症例3は眼窩内の除圧の余裕がなく,長時間圧迫にさらされたことで,眼球や視神経への障害が不可逆的であったと考えられる。以上より,眼窩血腫による視機能障害には,可及的速やかな除圧が必要であることが示唆される。

ほぼ同時期に発症したVogt-小柳-原田病の姉妹例

著者: 武藤哲也 , 町田繁樹

ページ範囲:P.1171 - P.1177

要約 目的:ほぼ同時期に姉妹に発症したVogt-小柳-原田病(原田病)を経験したので報告する。

症例:症例1は42歳,女性。両眼の視力低下と頭痛を自覚し,3日後に近医を受診した。漿液性網膜剝離型の原田病と診断され,当科に受診となった。前医での初診時視力は右1.2(矯正不能),左0.5(矯正不能)であった。左眼底に漿液性網膜剝離を認めた。症例2は41歳,女性。症例1の妹である。症例1の受診から約2か月後,両眼の視力低下と頭痛を自覚し,5日後に近医を受診した。漿液性網膜剝離型の原田病の疑いで,当科に紹介となった。初診時の視力は右0.1(0.5),左0.3(0.5)で,両眼底に漿液性網膜剝離と脈絡膜肥厚を生じていた。入院のうえ,ステロイドパルス療法を行った。治療開始9か月後の現在まで再燃はないが,軽度の夕焼け状眼底を呈している。

結論:2症例は姉妹であり,漿液性網膜剝離型の原田病をほぼ同時期に発症した。兄弟,姉妹での原田病はきわめて稀であるが,発症の可能性を念頭に置く必要がある。

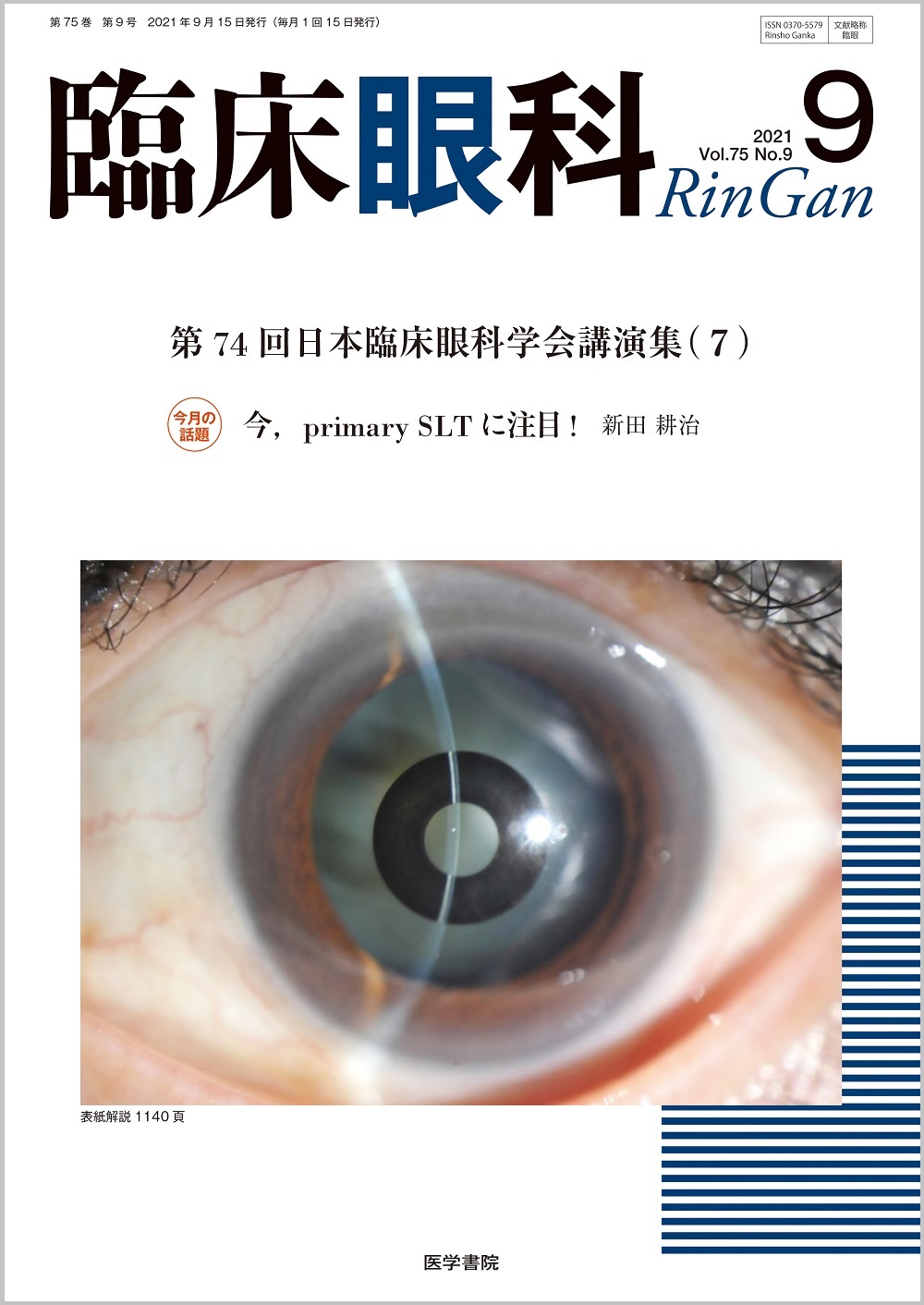

今月の表紙

角膜インレーKAMRATM

著者: 永野幸一 , 井上幸次

ページ範囲:P.1140 - P.1140

症例は60歳,女性。右眼の見づらさを主訴に白内障手術目的で当院を紹介され受診となった。初診時の視力は左右とも(1.2),眼圧は左右とも11mmHgであり,中間透光体は,左右ともにEmery-Little分類のgrade 2の白内障を認め,眼球光学特性解析装置(OQAS)で散乱値の上昇が認められた。また,左眼角膜に老視対策用の角膜インレーが挿入されていた。眼底に異常はなかった。

白内障手術に際しては,患者の希望と左眼の角膜インレーを温存することで中間距離までの視力が期待できることを勘案して,正視狙いで水晶体超音波乳化吸引術+眼内レンズ(IOL)挿入術を施行した。術後3か月目の視力はVd=1.5(2.0×cyl−0.50D 180°×IOL),NVd=0.15(1.0×+3.00 D()cyl−0.50D 180°×IOL),Vs=0.3(2.0×−2.25D()cyl−0.50D 25°×IOL),NVs=1.0×IOLであり,左眼は予定より近視化しモノビジョンとなっているが,術後経過は良好である。

海外留学 不安とFUN・第68回

SERIでの留学を経験して・2

著者: 松村沙衣子

ページ範囲:P.1162 - P.1163

ラボの紹介

留学先であるシンガポール眼研究所(Singapore Eye Research Institute:SERI)はシンガポール国立眼センター(Singapore National Eye Centre:SNEC)の研究機関として設立され,科学論文数や獲得した研究助成金も含め,アジアでトップです。SERIとSNECは月に何度か共同ミーティングを行い,SNECで働く臨床医とSERIの研究員が新しいアイデアを交換しながら橋渡し研究を立ち上げることができる環境が整っています。

私は近視疫学チームに所属し,小児から大人までの人口調査のデータを用いて近視の有病率から遺伝的および環境的危険因子や進行予測因子などを分析していました。2019年には,爆発的に増加している近視問題に取り組むため,ジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンが2600万ドルを出資し,シンガポールに世界初の近視センターを設立しました。

Book Review

神経眼科学を学ぶ人のために 第3版 フリーアクセス

著者: 近藤峰生

ページ範囲:P.1212 - P.1212

日常の眼科診療では,眼球運動障害,視神経萎縮,原因不明の視野欠損など,神経眼科の知識を必要とする患者によく遭遇する。しかしその一方で,神経眼科の分野は少し苦手という眼科医はかなり多い。その理由は,神経眼科の疾患を理解するために眼球運動や瞳孔反応の神経回路や異常メカニズムを理解する必要があるからであろう。しかし,一度これらを理解し,いくつかのコツやパターンさえ身につけてしまえば,神経眼科は実にわかりやすく面白い領域である。その事実に気付かせてくれたのが,本書『神経眼科学を学ぶ人のために』である。これまでも神経眼科専門医の誰もが推薦する名著であったが,今回さらに大幅なバージョンアップがなされ,誌面もカラフルに生まれ変わった第3版が上梓された。

本書の最大の特徴は,「見やすさ,わかりやすさ」にある。著者である三村治先生の講演を聴いた方ならわかるであろうが,平易な言葉で,診断のコツがどこにあるかが切れ味よく解説されている。第2版も図や写真が多くて読みやすい本だったが,第3版ではさらにカラーのイラストが増えており,視覚に訴えて理解させたいという著者の情熱が伝わってくる。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1132 - P.1133

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1134 - P.1135

学会・研究会 ご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.1266 - P.1269

アンケート用紙

ページ範囲:P.1274 - P.1274

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.1275 - P.1275

あとがき フリーアクセス

著者: 西口康二

ページ範囲:P.1276 - P.1276

今年度から「臨床眼科」の編集に新たに参加させていただくことになりました名古屋大学の西口康二です。どうぞ末永くよろしくお願いいたします。

これまで,私自身が数多くの論文や総説を雑誌に投稿してきましたので,裏方として雑誌の編集にかかわることは,とても興味深くかつ予想以上に責任の重い仕事であると感じています。例えると,初めて子育てを経験するような気分です。幸いにも,筆を執っている7月上旬現在は連日雨模様であり,COVID-19のため趣味であるランニングやトライアスロンの大会もことごとく中止になり,誘惑が少なくとても穏やかな気持ちで初めての編集作業に取り組むことができました。

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。

78巻12号(2024年11月発行)

特集 ザ・脈絡膜。

78巻11号(2024年10月発行)

増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ

78巻10号(2024年10月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]

78巻9号(2024年9月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]

78巻8号(2024年8月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]

78巻7号(2024年7月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]

78巻6号(2024年6月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]

78巻5号(2024年5月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]

78巻4号(2024年4月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]

78巻3号(2024年3月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]

78巻2号(2024年2月発行)

特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療

78巻1号(2024年1月発行)

特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!

77巻13号(2023年12月発行)

特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報

77巻12号(2023年11月発行)

特集 意外と知らない小児の視力低下

77巻11号(2023年10月発行)

増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕

77巻10号(2023年10月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]

77巻9号(2023年9月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]

77巻8号(2023年8月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]

77巻7号(2023年7月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]

77巻6号(2023年6月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]

77巻5号(2023年5月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]

77巻4号(2023年4月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]

77巻3号(2023年3月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]

77巻2号(2023年2月発行)

特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで

77巻1号(2023年1月発行)

特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?

76巻13号(2022年12月発行)

特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか

76巻12号(2022年11月発行)

特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る

76巻11号(2022年10月発行)

増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A

76巻10号(2022年10月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]

76巻9号(2022年9月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]

76巻8号(2022年8月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]

76巻7号(2022年7月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]

76巻6号(2022年6月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]

76巻5号(2022年5月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]

76巻4号(2022年4月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]

76巻3号(2022年3月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]

76巻2号(2022年2月発行)

特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療

76巻1号(2022年1月発行)

特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ

75巻13号(2021年12月発行)

特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略

75巻12号(2021年11月発行)

特集 網膜色素変性のアップデート

75巻11号(2021年10月発行)

増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド

75巻10号(2021年10月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]

75巻9号(2021年9月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]

75巻8号(2021年8月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]

75巻7号(2021年7月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]

75巻6号(2021年6月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]

75巻5号(2021年5月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]

75巻4号(2021年4月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]

75巻3号(2021年3月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]

75巻2号(2021年2月発行)

特集 前眼部検査のコツ教えます。

75巻1号(2021年1月発行)

特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます

74巻13号(2020年12月発行)

特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!

74巻12号(2020年11月発行)

特集 ドライアイを極める!

74巻11号(2020年10月発行)

増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点

74巻10号(2020年10月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]

74巻9号(2020年9月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]

74巻8号(2020年8月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]

74巻7号(2020年7月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]

74巻6号(2020年6月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]

74巻5号(2020年5月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]

74巻4号(2020年4月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]

74巻3号(2020年3月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]

74巻2号(2020年2月発行)

特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ

74巻1号(2020年1月発行)

特集 画像が開く新しい眼科手術

73巻13号(2019年12月発行)

特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?

73巻12号(2019年11月発行)

特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!

73巻11号(2019年10月発行)

増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート

73巻10号(2019年10月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]

73巻9号(2019年9月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]

73巻8号(2019年8月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]

73巻7号(2019年7月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]

73巻6号(2019年6月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]

73巻5号(2019年5月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]

73巻4号(2019年4月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]

73巻3号(2019年3月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]

73巻2号(2019年2月発行)

特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版

73巻1号(2019年1月発行)

特集 今が旬! アレルギー性結膜炎

72巻13号(2018年12月発行)

特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴

72巻12号(2018年11月発行)

特集 涙器涙道手術の最近の動向

72巻11号(2018年10月発行)

増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準

72巻10号(2018年10月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]

72巻9号(2018年9月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]

72巻8号(2018年8月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]

72巻7号(2018年7月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]

72巻6号(2018年6月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]

72巻5号(2018年5月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]

72巻4号(2018年4月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]

72巻3号(2018年3月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]

72巻2号(2018年2月発行)

特集 眼窩疾患の最近の動向

72巻1号(2018年1月発行)

特集 黄斑円孔の最新レビュー

71巻13号(2017年12月発行)

特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル

71巻12号(2017年11月発行)

特集 視神経炎最前線

71巻11号(2017年10月発行)

増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる

71巻10号(2017年10月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]

71巻9号(2017年9月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]

71巻8号(2017年8月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]

71巻7号(2017年7月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]

71巻6号(2017年6月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]

71巻5号(2017年5月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]

71巻4号(2017年4月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]

71巻3号(2017年3月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]

71巻2号(2017年2月発行)

特集 前眼部診療の最新トピックス

71巻1号(2017年1月発行)

特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?

70巻13号(2016年12月発行)

特集 脈絡膜から考える網膜疾患

70巻12号(2016年11月発行)

特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ

70巻11号(2016年10月発行)

増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル

70巻10号(2016年10月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]

70巻9号(2016年9月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]

70巻8号(2016年8月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]

70巻7号(2016年7月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]

70巻6号(2016年6月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]

70巻5号(2016年5月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]

70巻4号(2016年4月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]

70巻3号(2016年3月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]

70巻2号(2016年2月発行)

特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい

70巻1号(2016年1月発行)

特集 眼内レンズアップデート

69巻13号(2015年12月発行)

特集 これからの眼底血管評価法

69巻12号(2015年11月発行)

特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア

69巻11号(2015年10月発行)

増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!

69巻10号(2015年10月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)

69巻9号(2015年9月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)

69巻8号(2015年8月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)

69巻7号(2015年7月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)

69巻6号(2015年6月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)

69巻5号(2015年5月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)

69巻4号(2015年4月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)

69巻3号(2015年3月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)

69巻2号(2015年2月発行)

特集2 近年のコンタクトレンズ事情

69巻1号(2015年1月発行)

特集2 硝子体手術の功罪

68巻13号(2014年12月発行)

特集 新しい術式を評価する

68巻12号(2014年11月発行)

特集 網膜静脈閉塞の最新治療

68巻11号(2014年10月発行)

増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで

68巻10号(2014年10月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)

68巻9号(2014年9月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)

68巻8号(2014年8月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)

68巻7号(2014年7月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)

68巻6号(2014年6月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)

68巻5号(2014年5月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)

68巻4号(2014年4月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)

68巻3号(2014年3月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)

68巻2号(2014年2月発行)

特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう

68巻1号(2014年1月発行)

特集 眼底疾患と悪性腫瘍

67巻13号(2013年12月発行)

特集 新しい角膜パーツ移植

67巻12号(2013年11月発行)

特集 抗VEGF薬をどう使う?

67巻11号(2013年10月発行)

特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理

67巻10号(2013年10月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)

67巻9号(2013年9月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)

67巻8号(2013年8月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)

67巻7号(2013年7月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)

67巻6号(2013年6月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)

67巻5号(2013年5月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)

67巻4号(2013年4月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)

67巻3号(2013年3月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)

67巻2号(2013年2月発行)

特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療

67巻1号(2013年1月発行)

特集 新しい緑内障手術

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

特集 災害,震災時の眼科医療

66巻11号(2012年10月発行)

特集 オキュラーサーフェス診療アップデート

66巻10号(2012年10月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)

66巻9号(2012年9月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)

66巻8号(2012年8月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)

66巻7号(2012年7月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)

66巻6号(2012年6月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)

66巻5号(2012年5月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)

66巻4号(2012年4月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)

66巻3号(2012年3月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)

66巻2号(2012年2月発行)

特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

特集 脈絡膜の画像診断

65巻11号(2011年10月発行)

特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!

65巻10号(2011年10月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)

65巻9号(2011年9月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)

65巻8号(2011年8月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)

65巻7号(2011年7月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)

65巻6号(2011年6月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)

65巻5号(2011年5月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)

65巻4号(2011年4月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)

65巻3号(2011年3月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)

65巻2号(2011年2月発行)

特集 新しい手術手技の現状と今後の展望

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ

64巻12号(2010年11月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)

64巻11号(2010年10月発行)

特集 新しい時代の白内障手術

64巻10号(2010年10月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)

64巻9号(2010年9月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)

64巻8号(2010年8月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)

64巻7号(2010年7月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)

64巻6号(2010年6月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)

64巻5号(2010年5月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)

64巻4号(2010年4月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)

64巻3号(2010年3月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)

64巻2号(2010年2月発行)

特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

特集 黄斑手術の基本手技

63巻11号(2009年10月発行)

特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて

63巻10号(2009年10月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)

63巻9号(2009年9月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)

63巻8号(2009年8月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)

63巻7号(2009年7月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)

63巻6号(2009年6月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)

63巻5号(2009年5月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)

63巻4号(2009年4月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)

63巻3号(2009年3月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)

63巻2号(2009年2月発行)

特集 未熟児網膜症診療の最前線

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)

62巻11号(2008年10月発行)

特集 網膜硝子体診療update

62巻10号(2008年10月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)

62巻9号(2008年9月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)

62巻8号(2008年8月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)

62巻7号(2008年7月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)

62巻6号(2008年6月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)

62巻5号(2008年5月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)

62巻4号(2008年4月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)

62巻3号(2008年3月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)

62巻2号(2008年2月発行)

特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて

61巻10号(2007年10月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)

61巻9号(2007年9月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)

61巻8号(2007年8月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)

61巻7号(2007年7月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)

61巻6号(2007年6月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)

61巻5号(2007年5月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)

61巻4号(2007年4月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)

61巻3号(2007年3月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)

61巻2号(2007年2月発行)

特集 緑内障診療の新しい展開

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)

60巻11号(2006年10月発行)

特集 手術のタイミングとポイント

60巻10号(2006年10月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)

60巻9号(2006年9月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)

60巻8号(2006年8月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)

60巻7号(2006年7月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)

60巻6号(2006年6月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)

60巻5号(2006年5月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)

60巻4号(2006年4月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)

60巻3号(2006年3月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)

60巻2号(2006年2月発行)

特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)

59巻11号(2005年10月発行)

特集 眼科における最新医工学

59巻10号(2005年10月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)

59巻9号(2005年9月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)

59巻8号(2005年8月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)

59巻7号(2005年7月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)

59巻6号(2005年6月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)

59巻5号(2005年5月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)

59巻4号(2005年4月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)

59巻3号(2005年3月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)

59巻2号(2005年2月発行)

特集 結膜アレルギーの病態と対策

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

特集 コンタクトレンズ2004

58巻12号(2004年11月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)

58巻11号(2004年10月発行)

特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例

58巻10号(2004年10月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)

58巻9号(2004年9月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)

58巻8号(2004年8月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)

58巻7号(2004年7月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)

58巻6号(2004年6月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)

58巻5号(2004年5月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)

58巻4号(2004年4月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)

58巻3号(2004年3月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

特集 眼感染症診療ガイド

57巻10号(2003年10月発行)

特集 網膜色素変性症の最前線

57巻9号(2003年9月発行)

57巻8号(2003年8月発行)

特集 ベーチェット病研究の最近の進歩

57巻7号(2003年7月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)

57巻6号(2003年6月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)

57巻5号(2003年5月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)

57巻4号(2003年4月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)

57巻3号(2003年3月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)

57巻2号(2003年2月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

特集 眼窩腫瘍

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年9月発行)

特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略

56巻8号(2002年8月発行)

56巻7号(2002年7月発行)

特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に

56巻6号(2002年6月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)

56巻5号(2002年5月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)

56巻4号(2002年4月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)

56巻3号(2002年3月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

特集 EBM確立に向けての治療ガイド

55巻9号(2001年9月発行)

55巻8号(2001年8月発行)

特集 眼疾患の季節変動

55巻7号(2001年7月発行)

55巻6号(2001年6月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)

55巻5号(2001年5月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)

55巻4号(2001年4月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)

55巻3号(2001年3月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

特集 眼外傷の救急治療

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

特集 眼科基本診療Update—私はこうしている

54巻10号(2000年10月発行)

54巻9号(2000年9月発行)

54巻8号(2000年8月発行)

54巻7号(2000年7月発行)

54巻6号(2000年6月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)

54巻5号(2000年5月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)

54巻4号(2000年4月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)

54巻3号(2000年3月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)

54巻2号(2000年2月発行)

特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

53巻9号(1999年9月発行)

53巻8号(1999年8月発行)

53巻7号(1999年7月発行)

53巻6号(1999年6月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)

53巻5号(1999年5月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)

53巻4号(1999年4月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)

53巻3号(1999年3月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

特集 眼科検査法を検証する

52巻10号(1998年10月発行)

52巻9号(1998年9月発行)

特集 OCT

52巻8号(1998年8月発行)

52巻7号(1998年7月発行)

52巻6号(1998年6月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)

52巻5号(1998年5月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)

52巻4号(1998年4月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)

52巻3号(1998年3月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

特集 オキュラーサーフェスToday

51巻10号(1997年10月発行)

51巻9号(1997年9月発行)

51巻8号(1997年8月発行)

51巻7号(1997年7月発行)

51巻6号(1997年6月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)

51巻5号(1997年5月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)

51巻4号(1997年4月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)

51巻3号(1997年3月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

特集 緑内障Today

50巻10号(1996年10月発行)

50巻9号(1996年9月発行)

50巻8号(1996年8月発行)

50巻7号(1996年7月発行)

50巻6号(1996年6月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)

50巻5号(1996年5月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)

50巻4号(1996年4月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)

50巻3号(1996年3月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

特集 眼科診療に役立つ基本データ

49巻10号(1995年10月発行)

49巻9号(1995年9月発行)

49巻8号(1995年8月発行)

49巻7号(1995年7月発行)

49巻6号(1995年6月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)

49巻5号(1995年5月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)

49巻4号(1995年4月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)

49巻3号(1995年3月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

特集 ICG螢光造影

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

特集 高齢患者の眼科手術

48巻10号(1994年10月発行)

48巻9号(1994年9月発行)

48巻8号(1994年8月発行)

48巻7号(1994年7月発行)

48巻6号(1994年6月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)

48巻5号(1994年5月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)

48巻4号(1994年4月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)

48巻3号(1994年3月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

特集 白内障手術 Controversy '93

47巻10号(1993年10月発行)

47巻9号(1993年9月発行)

47巻8号(1993年8月発行)

47巻7号(1993年7月発行)

47巻6号(1993年6月発行)

47巻5号(1993年5月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京

47巻4号(1993年4月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京

47巻3号(1993年3月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋

46巻10号(1992年10月発行)

46巻9号(1992年9月発行)

46巻8号(1992年8月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島

46巻7号(1992年7月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島

46巻6号(1992年6月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島

46巻5号(1992年5月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島

46巻4号(1992年4月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島

46巻3号(1992年3月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

特集 眼科基本診療—私はこうしている

45巻10号(1991年10月発行)

45巻9号(1991年9月発行)

45巻8号(1991年8月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京

45巻7号(1991年7月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京

45巻6号(1991年6月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京

45巻5号(1991年5月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京

45巻4号(1991年4月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京

45巻3号(1991年3月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている

44巻9号(1990年9月発行)

44巻8号(1990年8月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋

44巻7号(1990年7月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋

44巻6号(1990年6月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋

44巻5号(1990年5月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋

44巻4号(1990年4月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋

44巻3号(1990年3月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

43巻9号(1989年9月発行)

43巻8号(1989年8月発行)

43巻7号(1989年7月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京

43巻6号(1989年6月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京

43巻5号(1989年5月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京

43巻4号(1989年4月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京

43巻3号(1989年3月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京

43巻2号(1989年2月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)

42巻6号(1988年6月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)

42巻5号(1988年5月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)

42巻4号(1988年4月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)

42巻3号(1988年3月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)

42巻2号(1988年2月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻12号(1987年12月発行)

41巻11号(1987年11月発行)

41巻10号(1987年10月発行)

41巻9号(1987年9月発行)

41巻8号(1987年8月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)

41巻7号(1987年7月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)

41巻6号(1987年6月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)

41巻5号(1987年5月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)

41巻4号(1987年4月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)

40巻7号(1986年7月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)

40巻6号(1986年6月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)

40巻5号(1986年5月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)

40巻4号(1986年4月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)

40巻3号(1986年3月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)

40巻2号(1986年2月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

39巻6号(1985年6月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

39巻5号(1985年5月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

39巻4号(1985年4月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

39巻3号(1985年3月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

39巻2号(1985年2月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

特集 第7回日本眼科手術学会

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

38巻6号(1984年6月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

38巻5号(1984年5月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

38巻4号(1984年4月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

38巻3号(1984年3月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

38巻2号(1984年2月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

37巻7号(1983年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

37巻6号(1983年6月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

37巻5号(1983年5月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

37巻4号(1983年4月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

37巻3号(1983年3月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

37巻2号(1983年2月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

37巻1号(1983年1月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

36巻8号(1982年8月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

36巻7号(1982年7月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

36巻6号(1982年6月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

36巻5号(1982年5月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

36巻4号(1982年4月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)

35巻8号(1981年8月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

35巻7号(1981年7月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

35巻6号(1981年6月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

35巻5号(1981年5月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

35巻4号(1981年4月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

35巻3号(1981年3月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

35巻2号(1981年2月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)

35巻1号(1981年1月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

34巻6号(1980年6月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

34巻5号(1980年5月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

34巻4号(1980年4月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

34巻3号(1980年3月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

34巻2号(1980年2月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

33巻6号(1979年6月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

33巻5号(1979年5月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

33巻4号(1979年4月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)

33巻3号(1979年3月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

33巻2号(1979年2月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

32巻5号(1978年5月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

32巻4号(1978年4月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

32巻3号(1978年3月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

32巻2号(1978年2月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

32巻1号(1978年1月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

31巻5号(1977年5月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

31巻4号(1977年4月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

31巻3号(1977年3月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)

31巻2号(1977年2月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

31巻1号(1977年1月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

30巻5号(1976年5月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

30巻4号(1976年4月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)

30巻3号(1976年3月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

30巻2号(1976年2月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

30巻1号(1976年1月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)

29巻5号(1975年5月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)

29巻4号(1975年4月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)

29巻3号(1975年3月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)

29巻2号(1975年2月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻9号(1974年9月発行)

28巻7号(1974年8月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

28巻5号(1974年5月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

28巻4号(1974年4月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

28巻3号(1974年3月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

28巻2号(1974年2月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

28巻1号(1974年1月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)

27巻5号(1973年5月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)

27巻4号(1973年4月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)

27巻3号(1973年3月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)

27巻2号(1973年2月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)

27巻1号(1973年1月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻4号(1972年4月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻3号(1972年3月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)

26巻2号(1972年2月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

25巻6号(1971年6月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻5号(1971年5月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻4号(1971年4月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

特集 網膜と視路の電気生理

24巻12号(1970年12月発行)

特集 緑内障

24巻11号(1970年11月発行)

特集 小児眼科

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)

24巻5号(1970年5月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)

24巻4号(1970年4月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

24巻3号(1970年3月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

24巻2号(1970年2月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

24巻1号(1970年1月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

23巻4号(1969年4月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

23巻3号(1969年3月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

23巻2号(1969年2月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

23巻1号(1969年1月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

22巻12号(1968年12月発行)

22巻11号(1968年11月発行)

22巻10号(1968年10月発行)

22巻9号(1968年9月発行)

22巻8号(1968年8月発行)

22巻7号(1968年7月発行)

22巻6号(1968年6月発行)

22巻5号(1968年5月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)

22巻4号(1968年4月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)

22巻3号(1968年3月発行)

特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

22巻2号(1968年2月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)

22巻1号(1968年1月発行)

21巻12号(1967年12月発行)

21巻11号(1967年11月発行)

21巻10号(1967年10月発行)

21巻9号(1967年9月発行)

21巻8号(1967年8月発行)

21巻7号(1967年7月発行)

21巻6号(1967年6月発行)

21巻5号(1967年5月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

21巻4号(1967年4月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)

21巻3号(1967年3月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

21巻2号(1967年2月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)

21巻1号(1967年1月発行)

20巻12号(1966年12月発行)

創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩

20巻11号(1966年11月発行)

20巻10号(1966年10月発行)

20巻9号(1966年9月発行)

20巻8号(1966年8月発行)

20巻7号(1966年7月発行)

20巻6号(1966年6月発行)

20巻5号(1966年5月発行)

特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)

20巻4号(1966年4月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

20巻3号(1966年3月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

20巻2号(1966年2月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

20巻1号(1966年1月発行)

19巻12号(1965年12月発行)

19巻11号(1965年11月発行)

19巻10号(1965年10月発行)

19巻9号(1965年9月発行)

19巻8号(1965年8月発行)

19巻7号(1965年7月発行)

19巻6号(1965年6月発行)

19巻5号(1965年5月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)

19巻4号(1965年4月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)

19巻3号(1965年3月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)

19巻2号(1965年2月発行)

特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

19巻1号(1965年1月発行)

18巻12号(1964年12月発行)

特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例

18巻11号(1964年11月発行)

18巻10号(1964年10月発行)

18巻9号(1964年9月発行)

18巻8号(1964年8月発行)

18巻7号(1964年7月発行)

18巻6号(1964年6月発行)

18巻5号(1964年5月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)

18巻4号(1964年4月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)

18巻3号(1964年3月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)

18巻2号(1964年2月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)

18巻1号(1964年1月発行)

17巻12号(1963年12月発行)

特集 眼科検査法(3)

17巻11号(1963年11月発行)

特集 眼科検査法(2)

17巻10号(1963年10月発行)

特集 眼科検査法(1)

17巻9号(1963年9月発行)

17巻8号(1963年8月発行)

17巻7号(1963年7月発行)

17巻6号(1963年6月発行)

17巻5号(1963年5月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)

17巻4号(1963年4月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)

17巻3号(1963年3月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)

17巻2号(1963年2月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)

17巻1号(1963年1月発行)

16巻12号(1962年12月発行)

16巻11号(1962年11月発行)

16巻10号(1962年10月発行)

16巻9号(1962年9月発行)

16巻8号(1962年8月発行)

16巻7号(1962年7月発行)

16巻6号(1962年6月発行)

16巻5号(1962年5月発行)

16巻4号(1962年4月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(3)

16巻3号(1962年3月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(2)

16巻2号(1962年2月発行)

特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)

16巻1号(1962年1月発行)

15巻12号(1961年12月発行)

15巻11号(1961年11月発行)

15巻10号(1961年10月発行)

15巻9号(1961年9月発行)

15巻8号(1961年8月発行)

15巻7号(1961年7月発行)

15巻6号(1961年6月発行)

15巻5号(1961年5月発行)

15巻4号(1961年4月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(3)

15巻3号(1961年3月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(2)

15巻2号(1961年2月発行)

特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)

15巻1号(1961年1月発行)

14巻12号(1960年12月発行)

14巻11号(1960年11月発行)

特集 故佐藤勉教授追悼号

14巻10号(1960年10月発行)

14巻9号(1960年9月発行)

14巻8号(1960年8月発行)

14巻7号(1960年7月発行)

14巻6号(1960年6月発行)

14巻5号(1960年5月発行)

14巻4号(1960年4月発行)

14巻3号(1960年3月発行)

特集

14巻2号(1960年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

14巻1号(1960年1月発行)

13巻12号(1959年12月発行)

13巻11号(1959年11月発行)

13巻10号(1959年10月発行)

13巻9号(1959年9月発行)

13巻8号(1959年8月発行)

13巻7号(1959年7月発行)

13巻6号(1959年6月発行)

13巻5号(1959年5月発行)

13巻4号(1959年4月発行)

13巻3号(1959年3月発行)

13巻2号(1959年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

13巻1号(1959年1月発行)

12巻13号(1958年12月発行)

12巻11号(1958年11月発行)

特集 手術

12巻12号(1958年11月発行)

12巻10号(1958年10月発行)

12巻9号(1958年9月発行)

12巻8号(1958年8月発行)

12巻7号(1958年7月発行)

12巻6号(1958年6月発行)

12巻5号(1958年5月発行)

12巻4号(1958年4月発行)

12巻3号(1958年3月発行)

特集 第11回臨床眼科学会号

12巻2号(1958年2月発行)

12巻1号(1958年1月発行)

11巻13号(1957年12月発行)

特集 トラコーマ

11巻12号(1957年12月発行)

11巻11号(1957年11月発行)

11巻10号(1957年10月発行)

11巻9号(1957年9月発行)

11巻8号(1957年8月発行)

11巻7号(1957年7月発行)

11巻6号(1957年6月発行)

11巻5号(1957年5月発行)

11巻4号(1957年4月発行)

11巻3号(1957年3月発行)

11巻2号(1957年2月発行)

特集 第10回臨床眼科学会号

11巻1号(1957年1月発行)

10巻13号(1956年12月発行)

特集 トラコーマ

10巻12号(1956年12月発行)

10巻11号(1956年11月発行)

10巻10号(1956年10月発行)

10巻9号(1956年9月発行)

10巻8号(1956年8月発行)

10巻7号(1956年7月発行)

10巻6号(1956年6月発行)

10巻5号(1956年5月発行)

10巻4号(1956年4月発行)

特集 第9回日本臨床眼科学会号

10巻3号(1956年3月発行)

10巻2号(1956年2月発行)

特集 第9回臨床眼科学会号

10巻1号(1956年1月発行)

9巻12号(1955年12月発行)

9巻11号(1955年11月発行)

9巻10号(1955年10月発行)

9巻9号(1955年9月発行)

9巻8号(1955年8月発行)

9巻7号(1955年7月発行)

9巻6号(1955年6月発行)

9巻5号(1955年5月発行)

9巻4号(1955年4月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅲ

9巻3号(1955年3月発行)

9巻2号(1955年2月発行)

特集 第8回日本臨床眼科学会

9巻1号(1955年1月発行)

8巻12号(1954年12月発行)

8巻11号(1954年11月発行)

8巻10号(1954年10月発行)

8巻9号(1954年9月発行)

8巻8号(1954年8月発行)

8巻7号(1954年7月発行)

8巻6号(1954年6月発行)

8巻5号(1954年5月発行)

8巻4号(1954年4月発行)

8巻3号(1954年3月発行)

8巻2号(1954年2月発行)

特集 第7回臨床眼科学會

8巻1号(1954年1月発行)

7巻13号(1953年12月発行)

7巻12号(1953年11月発行)

7巻11号(1953年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅱ

7巻10号(1953年10月発行)

7巻9号(1953年9月発行)

7巻8号(1953年8月発行)

7巻7号(1953年7月発行)

7巻6号(1953年6月発行)

7巻5号(1953年5月発行)

7巻4号(1953年4月発行)

7巻3号(1953年3月発行)

7巻2号(1953年2月発行)

特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)

7巻1号(1953年1月発行)

6巻13号(1952年12月発行)

6巻11号(1952年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅰ

6巻12号(1952年11月発行)

6巻10号(1952年10月発行)

6巻9号(1952年9月発行)

6巻8号(1952年8月発行)

6巻7号(1952年7月発行)

6巻6号(1952年6月発行)

6巻5号(1952年5月発行)

6巻4号(1952年4月発行)

6巻3号(1952年3月発行)

6巻2号(1952年2月発行)

特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會

6巻1号(1952年1月発行)

5巻12号(1951年12月発行)

5巻11号(1951年11月発行)

5巻10号(1951年10月発行)

5巻9号(1951年9月発行)

5巻8号(1951年8月発行)

5巻7号(1951年7月発行)

5巻6号(1951年6月発行)

5巻5号(1951年5月発行)

5巻4号(1951年4月発行)

5巻3号(1951年3月発行)

5巻2号(1951年2月発行)

5巻1号(1951年1月発行)

4巻12号(1950年12月発行)

4巻11号(1950年11月発行)

4巻10号(1950年10月発行)

4巻9号(1950年9月発行)

4巻8号(1950年8月発行)

4巻7号(1950年7月発行)

4巻6号(1950年6月発行)

4巻5号(1950年5月発行)

4巻4号(1950年4月発行)

4巻3号(1950年3月発行)

4巻2号(1950年2月発行)

4巻1号(1950年1月発行)