進化の結果として動物のなかで最も拡大したヒトの結膜は,感染症やアレルギー疾患とのかかわりのほかに,社会集団の形成をもたらした側面がある。ウイルス性結膜炎の同定分類法の転換によって報告された新型のなかで54型には増殖速度に関する変異がみられ,臨床像も変化している。数理疫学モデルや治療薬の開発などは,これからのウイルス性結膜炎の臨床に必要なツールである。アレルギー性結膜疾患のバイオマーカーの解析から,Th2優位であるがTh1の関与もみられ,proactive療法などの新しい治療法が導入されている。局所性アレルギー性結膜炎やシックハウス症候群,大気汚染物質など環境の関与の解明が進み,眼アレルギーの概念の再構成の必要性が示唆されている。

雑誌目次

臨床眼科76巻4号

2022年04月発行

雑誌目次

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]

特別講演

原著

Suture trabeculotomy眼内法における全周切開と半周切開の比較

著者: 小林聡 , 中谷弥生 , 猪飼央子 , 鍵谷雅彦 , 稲村幹夫

ページ範囲:P.457 - P.462

要約 目的:Suture trabeculotomy眼内法(s-lot)の全周切開と半周切開の術後成績について比較検討する。

対象と方法:2018年2月〜2020年1月にs-lotを施行し,切開範囲が300°以上の112例151眼を全周切開群,2020年2月〜2021年3月にs-lotを施行し,切開範囲が120°以上240°以下の105例130眼を半周切開群とした。症例の内訳は,全周切開群/半周切開群でそれぞれ広義原発開放隅角緑内障88/84眼,落屑緑内障41/38眼,原発閉塞隅角緑内障14/3眼,その他8/5眼であった。これら2群について術後眼圧,累積生存率,薬剤スコア,合併症について後ろ向きに検討した。累積生存率は,眼圧が5mmHg以上15mmHg以下かつ20%以上の眼圧下降の達成および緑内障手術追加なしを成功基準と定義した。

結果:術後12か月の累積生存率は全周切開群で83.5%,半周切開群で66.5%と全周切開群で有意に高かった。術12か月後の平均眼圧は全周切開群で11.7±2.6mmHg,半周切開群で12.9±2.3mmHgと全周切開群で有意に低かった。術12か月後の薬剤スコアは全周切開群で2.4±1.3,半周切開群で2.0±1.5と有意差はなかった。術後合併症は,前房出血が全周切開群,半周切開群でそれぞれ62.9%,39.5%と全周切開群で有意に多く,一過性眼圧上昇は28.5%,29.2%と有意差がなかった。

結論:s-lotは全周切開群で有意に眼圧が下降したが,合併症も全周切開群で有意に多かった。

眼窩隔膜前蜂巣炎および眼窩蜂巣炎における臨床症状の検討

著者: 廣畑俊哉 , 児玉俊夫 , 鳥山浩二 , 川口秀樹 , 北畑真美 , 上甲武志

ページ範囲:P.463 - P.474

要約 目的:眼球周囲の感染症は眼窩隔膜前蜂巣炎(以下,隔膜前蜂巣炎)と眼窩蜂巣炎に二分される。今回筆者らは,隔膜前蜂巣炎と眼窩蜂巣炎の臨床症状の違いについて検討した。

方法:対象は,過去17年7か月間に松山赤十字病院眼科において診断された隔膜前蜂巣炎55例と眼窩蜂巣炎24例である。隔膜前蜂巣炎と眼窩蜂巣炎の診断は,CTまたはMRIの画像診断により眼窩隔膜より前方あるいは後方に感染巣が存在する病変を有するもので,病原微生物が検出された症例または抗菌薬の投与により寛解した症例とした。

結果:発症頻度は,隔膜前蜂巣炎では10歳以下と60〜70歳台に,眼窩蜂巣炎では50歳台に好発していた。併発疾患は,隔膜前蜂巣炎では涙囊炎が,眼窩蜂巣炎では副鼻腔炎の合併が多かった。全身合併症では糖尿病と悪性新生物の合併が多かった。感染や炎症反応のマーカーとした白血球数およびCRP値は眼窩蜂巣炎で上昇していた。検出病原体では,隔膜前蜂巣炎はグラム陽性球菌が全体の70%を占めたが,眼窩蜂巣炎はグラム陽性球菌が減ってグラム陰性桿菌と真菌が増加しており,嫌気性菌の検出は眼窩蜂巣炎のほうが多かった。治療では,隔膜前蜂巣炎は抗菌薬点滴のみ,眼窩蜂巣炎は手術併用の割合が多かった。

結論:臨床症状の検討により隔膜前蜂巣炎と眼窩蜂巣炎では違いがみられるが,症状に応じて感染巣の除去と適正な抗菌薬投与を行うことが肝要である。

視索障害により同名半盲を呈したプロラクチン産生下垂体腺腫

著者: 菊池悠佳 , 佐野守彦 , 秋山英雄

ページ範囲:P.475 - P.480

要約 緒言:視索障害により同名半盲を呈したプロラクチン(PRL)産生下垂体腺腫を経験したので報告する。

症例:患者は79歳,男性。認知機能低下のために近医神経内科を受診し,頭部単純MRIで下垂体腺腫が疑われ,太田記念病院脳神経外科を紹介され受診した。その後,眼症状の精査依頼があり眼科に紹介となった。初診時矯正視力は右0.5,左0.7。右眼視神経乳頭の色調はやや蒼白であったが,対光反射に異常はなかった。左眼視神経乳頭には異常はなかったが,相対的瞳孔求心路障害が陽性だった。動的視野検査では左同名半盲を呈していた。光干渉断層計では,ganglion cell analysisで視野異常に一致した菲薄化を認めた。頭部造影MRIでトルコ鞍から鞍上部右側後方に不整形な造影効果を伴う腫瘤を認め,右海綿静脈洞浸潤があり,視交叉を巻き込み後方に進展しており,右基底核,前頭葉にかけて出血を伴う巨大囊胞を伴っていた。血中PRLが16,610.10ng/mlと高値を示し,PRL産生下垂体腺腫と診断しブロモクリプチン内服で治療開始となった。

結論:下垂体腺腫による視野異常は,視交叉を下方から圧迫し耳側半盲などの耳側視野欠損を呈することが多いが,その進展形式によって視索障害による同名半盲をきたすことがあると考えられた。

非標準形状眼における最適化A定数を用いた白内障術後屈折誤差精度の検討

著者: 都村豊弘 , 多田羅祐介 , 曽我部由香

ページ範囲:P.481 - P.488

要約 目的:白内障手術において眼軸長(AL)と角膜屈折力(K値)別に9群に分け,A定数を最適化して眼内レンズ(IOL)度数計算を行い,術後屈折誤差が改善するかを調査した。

対象と方法:対象は2020年2月〜2021年2月に当院で白内障手術を施行した147例255眼。使用IOLはSZ-1(ニデック社),生体計測はIOLMaster® 500(Carl Zeiss Meditec社)で行った。群分けは対象をALでは22mmと26mmを,K値では42Dと46Dを境に9群に分類した。IOL度数計算式はSRK/T式,Barrett Universal Ⅱ式(BUⅡ式)を使用した,A定数はULIB値(119.5),lens factor(2.15),および過去1年半の白内障手術において9群に分類し,各群で最適化したものを用いた。同じIOL度数における予測屈折値を各式で算出した。術後1か月の他覚屈折値を基に自覚屈折値を算出し,それぞれの予測屈折値と比較した。

結果:術後1か月の屈折誤差平均値と屈折誤差絶対値平均値のうち,最適化により精度が高く有意差があったのは,ALが22mm未満でK値が42〜46D群の屈折誤差平均値で,BUⅡ式(p<0.001:t検定),ALが22〜26mmでK値が42D未満群の屈折誤差平均値と屈折誤差絶対値平均値でSRK/T式,BUⅡ式(p=0.046,<0.001:t検定,両式ともp<0.01:ウィルコクソンの符号順位検定),ALが26mm以上でK値が42〜46D群の屈折誤差平均値でSRK/T式とBUⅡ式(p=0.038,0.041:t検定),ALが26mm以上でK値が42D未満群の屈折誤差平均値と屈折誤差絶対値平均値のSRK/T式(p=0.011:t検定,p=0.022:ウィルコクソンの符号順位検定)であった。

結論:各群におけるA定数の最適化は一部の群において白内障術後屈折誤差精度を改善させた。ALやK値の大きい,あるいは小さい症例を含めて白内障術後屈折誤差を軽減するには,ALとK値別に9群に分けてA定数を最適化しIOL度数計算を行うことが有用であると考えられた。

ソフトシェル法と中分子凝集型粘弾性物質単独使用による角膜内皮細胞保護効果の比較

著者: 和田清花 , 遠藤貴美 , 菊池孝哉 , 木佐貫祐揮 , 三浦瑛子 , 塚越美奈 , 禅野誠 , 薄井隆宏

ページ範囲:P.489 - P.494

要約 目的:超音波水晶体乳化吸引術(PEA)時の角膜内皮細胞保護効果について,分散型粘弾性物質と高分子凝集型粘弾性物質を併用するソフトシェル法と,中分子凝集型粘弾性物質単独使用の場合を比較検討した。

対象と方法:昭和大学横浜市北部病院で2020年4月〜2021年3月において水晶体再建術が施行された症例のうち,エメリー・リトル分類Grade 4以上の症例,角膜内皮細胞減少症例,術中合併症が起こった症例,硝子体手術併用症例を除外した354眼を対象とした。熟練した3人の術者により角膜切開でPEAを行い,130眼でソフトシェル法(以下,ソフトシェル群)を,224眼で中分子凝集型粘弾性物質のみ(以下,中分子単独群)を用いた。術前と術後2か月の角膜内皮細胞の細胞減少率,PEA装置による累積使用エネルギー(CDE)値を測定し,ソフトシェル群と中分子単独群の両群間の比較にはウィルコクソンの順位和検定を用いた。

結果:CDE値はソフトシェル群で高値であり,有意差があった(p<0.0001)。角膜内皮細胞減少率は中分子単独群で有意に高値であった(p=0.0035)。また,エメリー・リトル分類のGrade別で検討すると,Grade 3の症例では角膜内皮細胞減少率は中分子単独群で有意に高値であったが,Grade 2以下の症例において有意差はなかった。

結論:角膜内皮細胞保護効果については,核硬度が高度な症例では中分子凝集型粘弾性物質の単独使用よりソフトシェル法が有用であった。また,核硬度が軽度な症例では,ソフトシェル法を必要としない可能性が示唆された。

涙道内視鏡の解像度

著者: 岩崎明美 , 眞鍋洋一

ページ範囲:P.495 - P.500

要約 目的:涙道内視鏡の見え方に関して定量的な報告はない。5種類の涙道内視鏡の解像度を測定し,対象物との距離による解像度の変化を調べた。

対象と方法:涙道内視鏡はファイバーテック社MD10,DD10,FK10,CK10,HDの5種類を使用した。解像度判定にはEdmund Optics社のUSAF1951コントラストテストチャートを用い,チャートから0.5〜10mmの距離での空間周波数(単位:LP/mm)を測定・計算した。

結果:解像度の最高値および最高値の出た距離はMD10(8.00LP/mm,2.0mm,2.5mm),DD10(14.30LP/mm,1.0mm),FK10(14.30LP/mm,2.0mm,2.5mm),CK10(17.95LP/mm,1.0mm),HD(28.50LP/mm,1.0mm)であった。また,MD10とFK10の0.5〜1mm,およびDD10の4〜10mmは判定不能であった。

結論:解像度が高い順は,HD(組レンズ,近方焦点,15,000画素),CK10(組レンズ,近方焦点),FK10(組レンズ,遠方焦点)=DD10(単レンズ,近方焦点),MD10(単レンズ,遠方焦点)であった。涙道内視鏡の解像度向上には,①近方焦点>遠方焦点,②組レンズ>単レンズ,③高画素数>低画素数の3要素があると考えられた。

免疫グロブリン大量静注療法が奏効した抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎の1例

著者: 小澤由季 , 松岡貴大

ページ範囲:P.501 - P.507

要約 目的:抗アクアポリン4(AQP4)抗体陽性視神経炎に対して免疫グロブリン大量静注療法(IVIG)を実施し,副作用なく視機能の改善が得られた1例を経験したので報告する。

症例:54歳,女性。7日前からの右視力低下で,当科を紹介され受診となった。初診時の視力は右(0.01),左(1.2)。対光反射は右遅鈍で,相対的瞳孔求心路障害は右陽性。限界フリッカ値は右12.8Hz,左41.8Hz。視神経乳頭に異常はなく,ゴールドマン動的視野検査では,右眼は耳側に一部視野が残存するのみで著明な視野狭窄を認めた。造影MRIでは右視神経に造影効果を認めた。視神経炎に対してステロイドパルス療法を1クール施行するも,改善が乏しかった。経過中に抗AQP4抗体陽性であることが判明した。抗AQP4抗体陽性視神経炎と診断し,ステロイド内服を併用しIVIGを5日間施行した。IVIG開始後,視野狭窄は著明に改善し,視力は右(0.8)まで回復した。IVIG開始から8か月後の現在まで明らかな再発や副作用はない。

結論:IVIGは血漿交換療法と比較して非侵襲的であり,治療の選択肢として有用な一手である。患者の臨床所見,全身状況を鑑みて治療選択を行うことが望ましい。

あけお眼科医院における裂孔原性網膜剝離患者

著者: 明尾潔 , 明尾庸子 , 明尾慶一郎 , 加藤帝子

ページ範囲:P.508 - P.514

要約 目的:あけお眼科医院に来院する裂孔原性網膜剝離(RRD)患者の症状,臨床所見,受入れ先医療機関からの情報を調べ,手術方法,手術までの期間,術前術後の視機能〔矯正視力(視力),ハンフリー視野検査(HFA)〕について検討した結果の報告。

対象と方法:過去185か月間に受診した34症例を解析した。男性26例,女性8例,年齢は12〜68歳(平均46歳)であった。

結果:主な自覚症状は,視野欠損17例(50.0%),飛蚊症のみ8例(23.5%)であり,発症から診断まで平均6.9日であった。患眼は右24例(70.6%),左10例(29.4%)。裂孔形状は萎縮円孔10例(29.4%),円孔4例(11.8%),馬蹄形裂孔16例(47.1%)であり,位置は上耳側16例(47.1%),下耳側9例(26.5%)であった。網膜剝離の範囲は1象限19例(55.9%),2象限8例(23.5%)であった。27例(79.4%)の受入れ先医療機関からの報告では,診断から加療まで平均4.0日であり,光凝固のみ8例(29.6%),バックリング7例(25.9%),硝子体手術11例(40.7%)であった。経過観察は24例(70.6%)(HFA 12例)に可能であった。術前術後の比較では,視力は0.4以下の症例は術前8例(33.3%)が術後2例(8.3%)に,1.0以上は術前11例(45.8%)が術後16例(66.7%)になった。HFAのMD値の平均は術前−11.9dBが術後−4.0dBと回復した。

結論:自覚症状発現後早期に来院し,迅速に加療が行われたRRD患者では視機能の回復が認められ,他の医療機関との密接な連携が重要であると思われた。

片眼性強度近視例における患眼と僚眼の眼球形態の比較検討

著者: 楯日出雄 , 須藤由美子 , 袖山健伸 , 大滝千智 , 青柳明李 , 植田芳樹

ページ範囲:P.515 - P.523

要約 目的:片眼性強度近視例における患眼と僚眼の前眼部から後眼部の眼球形態を比較し,病態背景を検討した。

対象と方法:今回,片眼の眼軸長が26.5mm以上で,その僚眼の眼軸長が26mm未満かつ眼軸長差が1mm以上(平均眼軸長差3.77mm)ある片眼性強度近視31例を対象とした。前眼部は,前眼部OCTを用いて中心角膜厚・角膜屈折力・前房深度を計測し,患眼と僚眼で比較した。後眼部は,超広角眼底カメラ画像とOCTの3D解析を用いて,後部ぶどう腫(ぶどう腫)の有無を判定し,患眼と僚眼のぶどう腫の割合とCurtin分類に沿ってタイプ別に分類した。また,僚眼のぶどう腫の有無からみた背景と患眼の眼底所見からみた僚眼の背景を検討した。

結果:前眼部では,患眼と僚眼で中心角膜厚・角膜屈折力・前房深度に有意差はなかった。後眼部は,患眼でぶどう腫を全例に認め,type Ⅰ+type Ⅱで約85%占めていた。一方,僚眼でも全体の約60%にぶどう腫を認め,そのうち同一症例でも患眼とタイプが違う症例が約60%にみられた。僚眼にぶどう腫を伴うと,高齢(p<0.01)・僚眼の視力低下(p<0.01)・眼疾患(p=0.04)・萎縮病変(p=0.03)の割合が有意に高かった。また,患眼の眼底所見が限局性萎縮病変まで進行している症例では,僚眼の萎縮病変(41%)・ぶどう腫(83%)・合併疾患(50%)の割合が高い傾向にあった。

結論:片眼性強度近視例では,患眼と僚眼の前眼部形態に有意差はなく,後眼部の構造変化が大きい。また,病的近視眼は強度近視でない症例にも起こりうる。

黄斑部毛細血管拡張症2型(MacTel type 2)の5症例

著者: 福本敦子 , 松村美代

ページ範囲:P.524 - P.530

要約 目的:黄斑部毛細血管拡張症2型(MacTel type 2)は,欧米と比較して日本人の症例報告が少ない。今回,当院で5症例を経験したので報告する。

症例:女性4例,男性1例。全例両眼性で,平均年齢は61.2歳,平均観察期間は1年11か月であった。

所見:[症例1] 75歳,女性。初診時,光干渉断層計(OCT)で左眼中心窩網膜内層の囊胞様所見(ILC)と外層欠損が,両眼に傍中心窩の網膜神経節複合体(GCC)の菲薄化がみられ,専門医へ紹介し精査により本疾患と診断された。[症例2] 46歳,女性。初診から両眼ILCとGCCの菲薄化がみられた。3年後,左眼に網膜下新生血管が出現し,蛍光眼底造影から本疾患と診断した。[症例3] 68歳,男性。右眼に中心窩網膜内色素沈着とGCCの菲薄化,左眼に黄斑円孔がみられ,黄斑円孔術後の眼底自発蛍光(FAF),OCT angiography(OCTA)から本疾患と診断した。[症例4] 75歳,女性。初診から10か月後に両眼にILCが出現し,OCTAと合わせて本疾患と臨床診断した。[症例5] 42歳,女性。両眼macular microholeを疑い3年3か月経過観察したが,両眼の緩徐進行性の経過と当時のOCT,FAF,GCC所見を再検討し,本疾患であったと診断した。

結論:診断に苦慮する両眼黄斑変性のなかに,MacTel type 2が少なからず含まれている可能性がある。

片眼の白内障手術後早期に両眼の著明な浅前房と高眼圧をきたした1例

著者: 東花枝 , 山田教弘 , 竹内正樹 , 佐藤佑 , 水木悠喜 , 野村英一 , 水木信久

ページ範囲:P.531 - P.538

要約 目的:片眼の白内障手術後当日に術眼および非術眼の毛様体浮腫,浅前房ならびに眼圧上昇をきたした症例を経験したので報告する。

症例:57歳,男性。右視力低下を主訴に受診した。両眼の核白内障および右後囊下白内障を認め,前眼部,眼底には特記すべき所見を認めなかった。視力は右(0.15),左(1.2),眼圧は右16mmHg,左18mmHg,前房深度は右3.46mm,左3.38mm,眼軸は右24.25mm,左24.07mmであった。

所見:右眼の超音波水晶体乳化吸引術,眼内レンズ(IOL)挿入術を行い,合併症なく終了した。術後3時間より頭痛,僚眼の霧視を自覚し,術後9時間で受診した。右IOLは囊内中央に固定され前房の炎症も軽度であったが,両眼とも著明な浅前房であり,眼圧は右70mmHg,左62mmHgと上昇していた。左眼の超音波生体顕微鏡検査で毛様体浮腫を認めた。D-マンニトール点滴とアセタゾラミド内服,眼圧下降薬点眼,アトロピン硫酸塩水和物点眼,ベタメタゾン0.1%点眼とプレドニゾロン20mg内服を開始し,術後10日目には前房深度と眼圧は正常化した。

結論:片眼の白内障手術後に両眼の眼圧上昇をきたし,眼圧下降薬点眼と散瞳・調節麻痺点眼,副腎皮質ステロイド薬で軽快した症例を経験した。薬剤性毛様体浮腫や眼炎症性疾患などの可能性が示唆される。

著者: 山田亮佑 , 倉田健太郎 , 細野克博 , 堀田喜裕

ページ範囲:P.539 - P.546

要約 目的:

症例:患者は27歳,女性。精神発達遅滞があり,高度肥満である。家族歴に特記事項はなく,両親は近親婚ではない。幼少期から視野狭窄の自覚があったが,変化がないため放置していた。数年前より視力低下の進行を自覚したため近医眼科を受診したところ,網膜変性疾患が疑われた。精査のために当院を紹介され受診した。当院初診時は25歳で,視力は右(0.2),左(1.2)であった。両眼とも網膜の色調は年齢のわりに光沢がなく,黄斑部から視神経乳頭にかけて網膜色素上皮の萎縮がみられた。視神経乳頭は蒼白であった。光干渉断層計では網膜は全体的に菲薄化がみられ,中心窩のellipsoid zoneは保たれていたが,乳頭黄斑間の外顆粒層から網膜色素上皮にかけて網膜外層が欠損していた。これらの変化は右眼でより顕著であった。眼底自発蛍光検査では乳頭黄斑間の自発蛍光は低下しており,全視野刺激網膜電図では杆体応答,錐体応答ともに異常はなかった。次世代シークエンサーを用いて全エクソーム解析を施行したところ,

結論:若年発症と推測される黄斑ジストロフィの原因として

幼児のマイボーム腺炎角結膜上皮症の3例

著者: 好中麻世 , 細川亮 , 沖本聡志

ページ範囲:P.547 - P.554

要約 目的:幼児のマイボーム腺炎角結膜上皮症(MRKC)では,詳細な前眼部診察が困難で診断に苦慮する場合がある。今回,MRKCの幼児3症例を経験したので臨床的特徴を含め報告する。

症例:[症例1]患者は5歳,女児。4歳時に左眼角膜潰瘍の治療歴があった。内斜視,両眼視力不良のため,5歳時に広島赤十字・原爆病院(当院)に紹介され受診した。初診時,視力は右(0.6),左(0.3)で,両眼のマイボーム腺のpluggingと結膜の充血が認められ,両眼角膜中央部に混濁があった。MRKCを疑い,抗菌薬内服・点眼治療を行った。約2年の経過観察中に再発と寛解を繰り返したが,右視力は(1.0)に改善した。

[症例2]患者は2歳,女児。右上斜視疑いで当院に紹介され受診した。初診時,両眼ともに下方の結膜の充血が認められ,角膜下方に混濁と血管侵入があった。顎引き頭位が顕著であった。MRKCを疑い,抗菌薬内服・点眼治療を行った。治療後に頭位異常は改善した。

[症例3]患者は5歳,男児。右上睫毛内反症,弱視の加療目的で当院に紹介され受診した。視力は右(0.6),左(1.2)。右眼は眼瞼縁の発赤,腫脹,collarette付着と点状表層角膜症があった。MRKCを疑い抗菌薬内服・点眼治療を行い,右視力は(1.2)に改善した。

結論:幼児では,結膜充血を伴う頭位異常や弱視の原因としてMRKCを想定して診療を行う必要がある。

連載 Clinical Challenge・25

左眼の視野異常と視力低下をきたした1例

著者: 中澤祐則

ページ範囲:P.409 - P.411

症例

患者:60歳,男性。身長167cm,体重65kg。

主訴:左眼の視野異常と視力低下

既往歴:アトピー性皮膚炎

家族歴:父親は肺癌

現病歴:20XX年5月頃から左眼の視野異常を自覚していた。6月に近医眼科を受診したが,明らかな異常はなかった。その後,左眼の視野異常が悪化し視力も低下してきたため,精査加療目的に当院を紹介され初診となった。

国際スタンダードを理解しよう! 近視診療の最前線・19

—近視そのものが失明を起こす—病的近視—近視性牽引黄斑症の診断

著者: 石田友香

ページ範囲:P.424 - P.430

◆近視性牽引黄斑症(MTM)の診断は主にOCTで行うが,主訴をよく聞き,訴えがOCT所見で説明がつくものであるかよく検討する必要がある。

◆MTMは時として,緑内障や近視性脈絡膜新生血管など他の疾患を合併することがあり,注意が必要である。

◆MTMの術前検査として,連続で撮影したOCTの観察は重要であり,病態をよく把握して手術に臨む必要がある。

臨床報告

ぶどう膜炎を契機に診断した再発性多発軟骨炎の1例

著者: 溝渕朋佳 , 岸本達真 , 谷口義典 , 福田憲

ページ範囲:P.437 - P.442

要約 背景:再発性多発軟骨炎は,全身の軟骨組織に再発性の炎症をきたす難治性疾患である。ぶどう膜炎を契機に診断した再発性多発性軟骨炎の1例を報告する。

症例:患者は43歳,女性。3か月前からの頸部リンパ節腫脹,両耳の腫脹・疼痛,咽頭痛を認め,発熱を繰り返していた。2日前からの霧視があり近医眼科を受診し,両眼のぶどう膜炎を認め高知大学医学部附属病院眼科に紹介となった。初診時,眼所見として両眼に眼球結膜充血,豚脂様の角膜後面沈着物,前房内炎症,虹彩後癒着,黄斑浮腫を認め,全身所見としては両耳介の発赤・腫脹のほか,血液検査で炎症反応の上昇を認めた。耳介の超音波検査で耳介軟骨周囲の軟部組織の腫脹と血流がみられ,耳介生検の病理検査で軟骨周囲のリンパ球・好中球の浸潤および血管新生所見が認められたため,再発性多発軟骨炎と診断した。ステロイド点眼薬に加えステロイド結膜下注射を施行した。全身症状に対してはステロイド内服で加療し,ぶどう膜炎および耳介の炎症は改善した。その後ステロイドを漸減しているが,眼および耳介の炎症の再発はない。

結論:全身の炎症所見を伴う原因不明の再発性の眼炎症疾患は,鑑別疾患として再発性多発軟骨炎を考えることが重要である。

篩骨洞腫瘍に対する陽子線治療後に発症した放射線網膜症・放射線視神経症の1例

著者: 村元佑己子 , 加藤久美子 , 竹内真希 , 加島悠然 , 近藤峰生

ページ範囲:P.443 - P.448

要約 目的:篩骨洞滑膜肉腫に対する陽子線治療後に放射線網膜症,放射線視神経症を発症した1例の報告。

症例:患者は50歳,女性。複視を主訴に近医眼科を受診,左副鼻腔内腫瘍を疑い耳鼻咽喉科を紹介され受診した。左篩骨洞腫瘍摘出術を施行し,病理診断にて滑膜肉腫と診断された。化学療法および70.4Gyの陽子線照射後2か月が経過した頃から左眼の流涙と充血が出現したため,当科を受診した。左涙道閉塞と診断し左涙囊鼻腔吻合術を施行し,その後定期的に経過観察を行っていた。照射後2年4か月で左視力低下が出現,精査の結果,放射線網膜症,放射線視神経症と診断した。左放射線網膜症に対し汎網膜光凝固術および硝子体手術を施行した。陽子線照射後7年が経過した現在,左眼視力は0.03(矯正不能)で安定しており,眼圧上昇はない。

結論:放射線網膜症や放射線視神経症を早期に診断し治療することで,視機能を温存することができる可能性が示唆された。

両眼に重篤な眼所見を呈し視力予後が不良であった猫ひっかき病の1例

著者: 濱田拓人 , 中澤祐則 , 寺崎寛人 , 谷口雄大 , 髙嶋博 , 坂本泰二

ページ範囲:P.449 - P.456

要約 目的:猫ひっかき病は,一般的に予後良好な人畜共通感染症である。眼病変が合併した場合も,典型的には視力予後が良好であることが多い。今回,非典型的な臨床像を呈する猫ひっかき病の1例を経験したため報告する。

症例:患者は41歳,男性。飼い猫から咬傷を受け,その1か月後に発熱と悪寒が出現したが,リンパ節腫脹はなかった。同時期に右眼の視力低下,飛蚊症を自覚した。さらに約1か月後に両眼の著明な視力低下を自覚し,近医から鹿児島大学病院眼科(当科)へ紹介となった。矯正視力は右15cm指数弁,左0.06。両眼に視神経乳頭腫脹,漿液性網膜剝離,黄斑浮腫,硝子体出血を認めた。当科初診から1週間後に左眼に星芒状白斑が出現した。臨床所見から猫ひっかき病を疑い,アジスロマイシン内服,ステロイドパルス療法を行ったところ,両眼の視神経乳頭腫脹や漿液性網膜剝離は改善した。さらにプレドニゾロン,ドキシサイクリン内服を行ったが,視力の改善は限定的だった。その後,抗

結論:猫ひっかき病では視神経網膜炎を呈することがある。非典型的で重篤な眼所見を合併する場合には鑑別に挙がりにくく視力予後が不良である可能性があり,十分な問診と早期の治療介入の検討が望ましい。

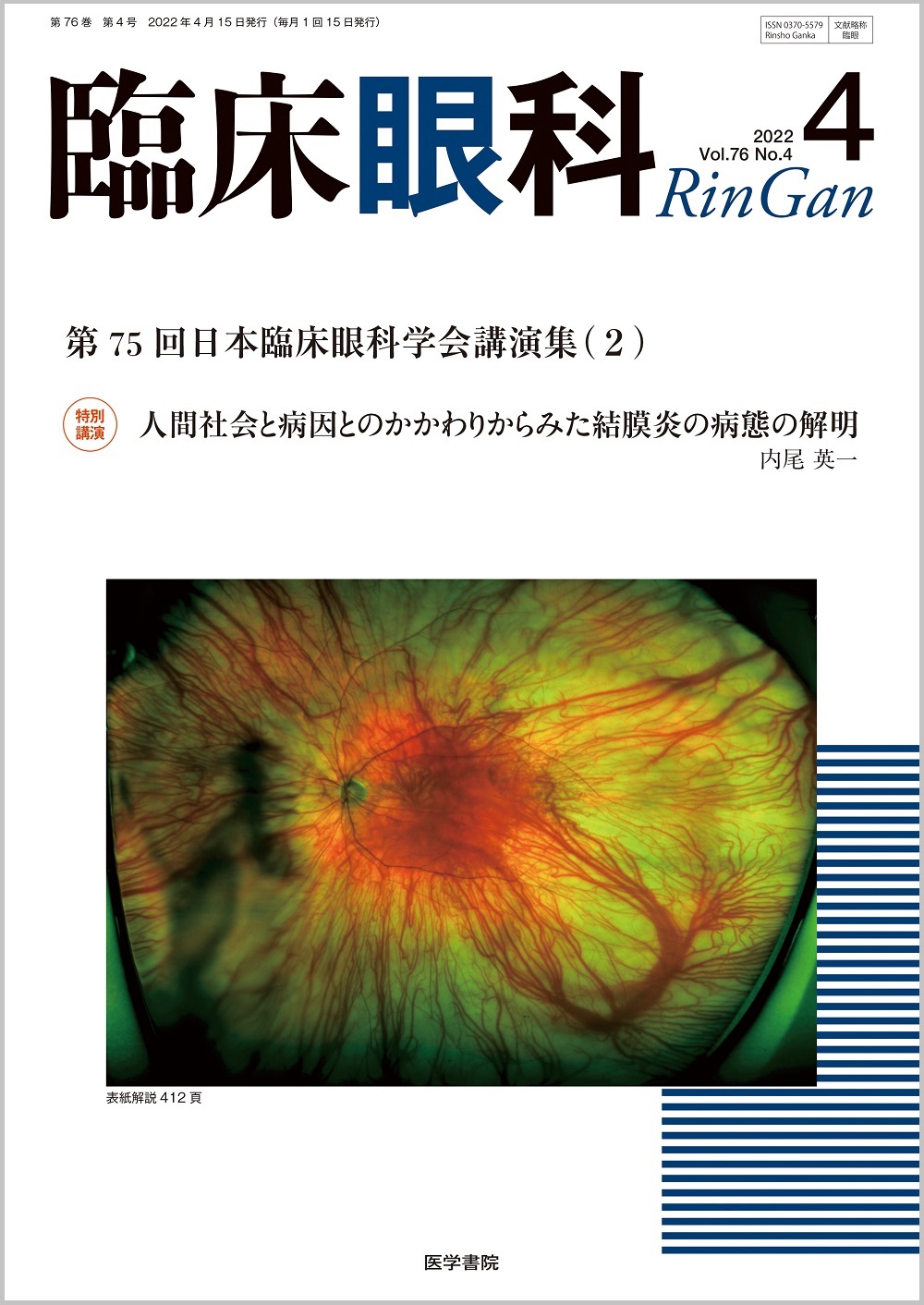

今月の表紙

眼皮膚白皮症

著者: 佐藤勇輝 , 稲谷大

ページ範囲:P.412 - P.412

患者は27歳,女性。皮膚,頭髪,眼底・虹彩の低色素(灰色調),黄斑低形成,振子様眼振,内斜視があり,先天性眼皮膚白皮症として当院でフォローしていた。しばらく眼科は受診していなかったが,突発性難聴を自覚し当院耳鼻咽喉科を受診した。ステロイドパルス療法となり,コントロール不良の糖尿病(HbA1c 8.6%)も発覚した。網膜症の精査も含め当科へ依頼され,受診することとなった。

受診時の視力は,右0.06(0.1×−5.50D()cyl−4.00D 180°),左0.1(0.15p×−1.50D()cyl−5.00D 180°)と,両眼ともに近視性直乱視があった。両眼とも前眼部には虹彩の低色素,眼底には黄斑低形成,眼底低色素による脈絡膜血管の透見が認められた。糖尿病網膜症の所見はなくnon-diabetic retinopathy(NDR)と診断された。眼皮膚白皮症は根本的な治療がないため,眼鏡での定期フォローとなった。

海外留学 不安とFUN・第75回

ボストン研究留学のすゝめ・2

著者: 富田洋平

ページ範囲:P.432 - P.433

研究生活について

私は2018年4月に渡米後,2年ほどで帰国する予定で計画を立てていたので,急ピッチで実験を進めていました。日本にいた頃から注目していたFGF21に関しては,網膜の血管透過性との関連を評価する研究を行いました。また,オメガ3脂肪酸の受容体の1つである遊離脂肪酸受容体(FFAR)4の研究は,脈絡膜新生血管とのかかわりを検証しました。同僚がある程度ベースを築いておいてくれたおかげで,2020年3月までに2つの論文がアクセプトされました。また,増殖糖尿病網膜症患者の硝子体のメタボローム解析を日本・カナダの大学と進めていたのですが,ヒト・マウスともよい解析結果が出て,自分たちのラボでもメカニズムの解明の研究をスタートさせました。

その頃には長期滞在も視野に入れ始めたため,こちらでも複数のグラントに応募し,いくつかを取得することができました。当初は2020年の夏のオリンピックまでと考えていた滞在も,延期することに決めました。

追悼

清水弘一先生を偲んで

著者: 坂本泰二

ページ範囲:P.434 - P.435

臨床眼科誌の編集委員ならびに編集顧問を長く務められていた群馬大学名誉教授 清水弘一先生が2021年12月ご逝去されました。清水先生は,単に編集に携わられただけでなく,「べらどんな」などのコラムを多数ご執筆になり,本誌に優雅な香りを与えて下さいました。世界的なご業績を仰ぎみていただけでなく,臨床眼科誌を通じてご指導をいただいた清水先生が亡くなられたことに,深い悲しみを覚えております。

私が眼科に入局した昭和60年当時,清水先生は既に世界的に有名な眼科医にして研究者でした。学会で最初にお姿を拝見したときに,その堂々とした態度に「あれが“元帥”と呼ばれる有名な先生か」と得心をしたのを覚えております。戦後日本が十分には復興していない時代からオリジナルな研究を考案されただけではなく,海外の学会で次々に発表されて,日本の眼科学の力を世界に示されたことは偉大と表現することしかできません。医学書院から英文教科書「Fluorescein angiography」を出版されたのが34歳のときだそうですから,その早熟の才能には驚くしかありません。私がドヘニー眼研究所に留学していたときに,世界的な眼研究者であった恩師の故ライアン先生から「シミズは元気か?」と聞かれたことからも,先生のご高名さがうかがい知れます。先生の素晴らしい学問的業績については広く知られていますので,ここでは清水先生と私についての思い出を書かせていただきます。

Book Review

—BRAIN and NERVE Vol. 73 No. 11 2021年11月号—特集 「目」の神経学 フリーアクセス

著者: 中馬秀樹

ページ範囲:P.555 - P.555

われわれは,外界からの情報を手に入れる(おそらく最も有効な)手段の1つとして,視覚を用いている。眼科医はその視覚の異常を扱う職業である。その中で,視力低下,視野欠損など,眼球から網膜,視神経を経て後頭葉視皮質に至る,いわゆる視覚路の病変を診断,治療管理することには長けている。しかし,本特集で扱われているのは,視覚路以外の視覚外路とでもいうべきものの生理作用である。ブルーライトやバイオレットライトに反応し,概日リズムや眼軸長の伸長,うつ病など精神状態にまで影響を及ぼす作用が網膜神経節細胞(以下,RGC)から生じることが,基礎研究から臨床に至るまで紹介されている。眼には視覚情報を大脳に伝える以外にも多くの生理的役割があり,その広大さには驚かされる。眼は心の窓ともいわれるが,まさにその通りで,外界からの視覚情報の中に,形態覚や色覚のみでなく,ひとの心象に影響を与える非視覚性の情報を“みている”といえよう。

逆に眼は,脳の構造変化ではとらえにくい,神経変性疾患のアルツハイマー病や,パーキンソン病の早期発症の手掛かりになるかもしれない研究も進められているようである。RGCとその軸索である網膜神経線維は,中枢神経の1つであり,唯一肉眼で観察できる中枢神経である。RGCには大型のM型と小型のP型があることが知られており,アルツハイマー病では緑内障と同様にM型の経路が障害されやすいのではないかといわれていた。最新の網膜解析装置,OCTやOCTAを用いて,神経変性疾患の早期診断に挑戦している研究も紹介されており,その可能性の高さも考慮すると大変興味深い。「眼は神経変性病変の窓」といわれる日が来るかもしれない。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.404 - P.405

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.406 - P.407

学会・研究会 ご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.556 - P.561

アンケート用紙

ページ範囲:P.566 - P.566

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.567 - P.567

あとがき フリーアクセス

著者: 稲谷大

ページ範囲:P.568 - P.568

本誌が発刊されている4月にはどのような状況になっているのか予想がつきませんが,「あとがき」を執筆させていただいている2月末現在,オミクロン株の感染状況はピークアウトしたか? という報道がチラホラみられるようになってきました。

新型コロナウイルスによる自粛が出てから,実は学術雑誌業界では,不思議な現象が生じています。なんと,原著論文の投稿数が増加したり,依頼原稿締め切り日に間に合う著者が増えてきているという嬉しい現象です! おそらく,移動制限が出て,執筆に充てる時間が増えたことや,デジタルトランスフォーメーションが進んだことで生産性が向上していることが関係しているのかなと思います。そう言われてみると,私の教室でもこの1,2年の間,掲載された英語学術論文数が増加していました。

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。

78巻12号(2024年11月発行)

特集 ザ・脈絡膜。

78巻11号(2024年10月発行)

増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ

78巻10号(2024年10月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]

78巻9号(2024年9月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]

78巻8号(2024年8月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]

78巻7号(2024年7月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]

78巻6号(2024年6月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]

78巻5号(2024年5月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]

78巻4号(2024年4月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]

78巻3号(2024年3月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]

78巻2号(2024年2月発行)

特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療

78巻1号(2024年1月発行)

特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!

77巻13号(2023年12月発行)

特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報

77巻12号(2023年11月発行)

特集 意外と知らない小児の視力低下

77巻11号(2023年10月発行)

増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕

77巻10号(2023年10月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]

77巻9号(2023年9月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]

77巻8号(2023年8月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]

77巻7号(2023年7月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]

77巻6号(2023年6月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]

77巻5号(2023年5月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]

77巻4号(2023年4月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]

77巻3号(2023年3月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]

77巻2号(2023年2月発行)

特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで

77巻1号(2023年1月発行)

特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?

76巻13号(2022年12月発行)

特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか

76巻12号(2022年11月発行)

特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る

76巻11号(2022年10月発行)

増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A

76巻10号(2022年10月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]

76巻9号(2022年9月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]

76巻8号(2022年8月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]

76巻7号(2022年7月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]

76巻6号(2022年6月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]

76巻5号(2022年5月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]

76巻4号(2022年4月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]

76巻3号(2022年3月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]

76巻2号(2022年2月発行)

特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療

76巻1号(2022年1月発行)

特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ

75巻13号(2021年12月発行)

特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略

75巻12号(2021年11月発行)

特集 網膜色素変性のアップデート

75巻11号(2021年10月発行)

増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド

75巻10号(2021年10月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]

75巻9号(2021年9月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]

75巻8号(2021年8月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]

75巻7号(2021年7月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]

75巻6号(2021年6月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]

75巻5号(2021年5月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]

75巻4号(2021年4月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]

75巻3号(2021年3月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]

75巻2号(2021年2月発行)

特集 前眼部検査のコツ教えます。

75巻1号(2021年1月発行)

特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます

74巻13号(2020年12月発行)

特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!

74巻12号(2020年11月発行)

特集 ドライアイを極める!

74巻11号(2020年10月発行)

増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点

74巻10号(2020年10月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]

74巻9号(2020年9月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]

74巻8号(2020年8月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]

74巻7号(2020年7月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]

74巻6号(2020年6月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]

74巻5号(2020年5月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]

74巻4号(2020年4月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]

74巻3号(2020年3月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]

74巻2号(2020年2月発行)

特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ

74巻1号(2020年1月発行)

特集 画像が開く新しい眼科手術

73巻13号(2019年12月発行)

特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?

73巻12号(2019年11月発行)

特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!

73巻11号(2019年10月発行)

増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート

73巻10号(2019年10月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]

73巻9号(2019年9月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]

73巻8号(2019年8月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]

73巻7号(2019年7月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]

73巻6号(2019年6月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]

73巻5号(2019年5月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]

73巻4号(2019年4月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]

73巻3号(2019年3月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]

73巻2号(2019年2月発行)

特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版

73巻1号(2019年1月発行)

特集 今が旬! アレルギー性結膜炎

72巻13号(2018年12月発行)

特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴

72巻12号(2018年11月発行)

特集 涙器涙道手術の最近の動向

72巻11号(2018年10月発行)

増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準

72巻10号(2018年10月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]

72巻9号(2018年9月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]

72巻8号(2018年8月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]

72巻7号(2018年7月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]

72巻6号(2018年6月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]

72巻5号(2018年5月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]

72巻4号(2018年4月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]

72巻3号(2018年3月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]

72巻2号(2018年2月発行)

特集 眼窩疾患の最近の動向

72巻1号(2018年1月発行)

特集 黄斑円孔の最新レビュー

71巻13号(2017年12月発行)

特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル

71巻12号(2017年11月発行)

特集 視神経炎最前線

71巻11号(2017年10月発行)

増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる

71巻10号(2017年10月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]

71巻9号(2017年9月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]

71巻8号(2017年8月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]

71巻7号(2017年7月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]

71巻6号(2017年6月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]

71巻5号(2017年5月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]

71巻4号(2017年4月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]

71巻3号(2017年3月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]

71巻2号(2017年2月発行)

特集 前眼部診療の最新トピックス

71巻1号(2017年1月発行)

特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?

70巻13号(2016年12月発行)

特集 脈絡膜から考える網膜疾患

70巻12号(2016年11月発行)

特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ

70巻11号(2016年10月発行)

増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル

70巻10号(2016年10月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]

70巻9号(2016年9月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]

70巻8号(2016年8月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]

70巻7号(2016年7月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]

70巻6号(2016年6月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]

70巻5号(2016年5月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]

70巻4号(2016年4月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]

70巻3号(2016年3月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]

70巻2号(2016年2月発行)

特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい

70巻1号(2016年1月発行)

特集 眼内レンズアップデート

69巻13号(2015年12月発行)

特集 これからの眼底血管評価法

69巻12号(2015年11月発行)

特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア

69巻11号(2015年10月発行)

増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!

69巻10号(2015年10月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)

69巻9号(2015年9月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)

69巻8号(2015年8月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)

69巻7号(2015年7月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)

69巻6号(2015年6月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)

69巻5号(2015年5月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)

69巻4号(2015年4月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)

69巻3号(2015年3月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)

69巻2号(2015年2月発行)

特集2 近年のコンタクトレンズ事情

69巻1号(2015年1月発行)

特集2 硝子体手術の功罪

68巻13号(2014年12月発行)

特集 新しい術式を評価する

68巻12号(2014年11月発行)

特集 網膜静脈閉塞の最新治療

68巻11号(2014年10月発行)

増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで

68巻10号(2014年10月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)

68巻9号(2014年9月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)

68巻8号(2014年8月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)

68巻7号(2014年7月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)

68巻6号(2014年6月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)

68巻5号(2014年5月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)

68巻4号(2014年4月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)

68巻3号(2014年3月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)

68巻2号(2014年2月発行)

特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう

68巻1号(2014年1月発行)

特集 眼底疾患と悪性腫瘍

67巻13号(2013年12月発行)

特集 新しい角膜パーツ移植

67巻12号(2013年11月発行)

特集 抗VEGF薬をどう使う?

67巻11号(2013年10月発行)

特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理

67巻10号(2013年10月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)

67巻9号(2013年9月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)

67巻8号(2013年8月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)

67巻7号(2013年7月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)

67巻6号(2013年6月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)

67巻5号(2013年5月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)

67巻4号(2013年4月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)

67巻3号(2013年3月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)

67巻2号(2013年2月発行)

特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療

67巻1号(2013年1月発行)

特集 新しい緑内障手術

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

特集 災害,震災時の眼科医療

66巻11号(2012年10月発行)

特集 オキュラーサーフェス診療アップデート

66巻10号(2012年10月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)

66巻9号(2012年9月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)

66巻8号(2012年8月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)

66巻7号(2012年7月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)

66巻6号(2012年6月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)

66巻5号(2012年5月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)

66巻4号(2012年4月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)

66巻3号(2012年3月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)

66巻2号(2012年2月発行)

特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

特集 脈絡膜の画像診断

65巻11号(2011年10月発行)

特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!

65巻10号(2011年10月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)

65巻9号(2011年9月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)

65巻8号(2011年8月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)

65巻7号(2011年7月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)

65巻6号(2011年6月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)

65巻5号(2011年5月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)

65巻4号(2011年4月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)

65巻3号(2011年3月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)

65巻2号(2011年2月発行)

特集 新しい手術手技の現状と今後の展望

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ

64巻12号(2010年11月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)

64巻11号(2010年10月発行)

特集 新しい時代の白内障手術

64巻10号(2010年10月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)

64巻9号(2010年9月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)

64巻8号(2010年8月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)

64巻7号(2010年7月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)

64巻6号(2010年6月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)

64巻5号(2010年5月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)

64巻4号(2010年4月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)

64巻3号(2010年3月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)

64巻2号(2010年2月発行)

特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

特集 黄斑手術の基本手技

63巻11号(2009年10月発行)

特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて

63巻10号(2009年10月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)

63巻9号(2009年9月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)

63巻8号(2009年8月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)

63巻7号(2009年7月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)

63巻6号(2009年6月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)

63巻5号(2009年5月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)

63巻4号(2009年4月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)

63巻3号(2009年3月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)

63巻2号(2009年2月発行)

特集 未熟児網膜症診療の最前線

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)

62巻11号(2008年10月発行)

特集 網膜硝子体診療update

62巻10号(2008年10月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)

62巻9号(2008年9月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)

62巻8号(2008年8月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)

62巻7号(2008年7月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)

62巻6号(2008年6月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)

62巻5号(2008年5月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)

62巻4号(2008年4月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)

62巻3号(2008年3月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)

62巻2号(2008年2月発行)

特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて

61巻10号(2007年10月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)

61巻9号(2007年9月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)

61巻8号(2007年8月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)

61巻7号(2007年7月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)

61巻6号(2007年6月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)

61巻5号(2007年5月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)

61巻4号(2007年4月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)

61巻3号(2007年3月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)

61巻2号(2007年2月発行)

特集 緑内障診療の新しい展開

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)

60巻11号(2006年10月発行)

特集 手術のタイミングとポイント

60巻10号(2006年10月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)

60巻9号(2006年9月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)

60巻8号(2006年8月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)

60巻7号(2006年7月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)

60巻6号(2006年6月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)

60巻5号(2006年5月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)

60巻4号(2006年4月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)

60巻3号(2006年3月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)

60巻2号(2006年2月発行)

特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)

59巻11号(2005年10月発行)

特集 眼科における最新医工学

59巻10号(2005年10月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)

59巻9号(2005年9月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)

59巻8号(2005年8月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)

59巻7号(2005年7月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)

59巻6号(2005年6月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)

59巻5号(2005年5月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)

59巻4号(2005年4月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)

59巻3号(2005年3月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)

59巻2号(2005年2月発行)

特集 結膜アレルギーの病態と対策

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

特集 コンタクトレンズ2004

58巻12号(2004年11月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)

58巻11号(2004年10月発行)

特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例

58巻10号(2004年10月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)

58巻9号(2004年9月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)

58巻8号(2004年8月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)

58巻7号(2004年7月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)

58巻6号(2004年6月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)

58巻5号(2004年5月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)

58巻4号(2004年4月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)

58巻3号(2004年3月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

特集 眼感染症診療ガイド

57巻10号(2003年10月発行)

特集 網膜色素変性症の最前線

57巻9号(2003年9月発行)

57巻8号(2003年8月発行)

特集 ベーチェット病研究の最近の進歩

57巻7号(2003年7月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)

57巻6号(2003年6月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)

57巻5号(2003年5月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)

57巻4号(2003年4月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)

57巻3号(2003年3月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)

57巻2号(2003年2月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

特集 眼窩腫瘍

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年9月発行)

特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略

56巻8号(2002年8月発行)

56巻7号(2002年7月発行)

特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に

56巻6号(2002年6月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)

56巻5号(2002年5月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)

56巻4号(2002年4月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)

56巻3号(2002年3月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

特集 EBM確立に向けての治療ガイド

55巻9号(2001年9月発行)

55巻8号(2001年8月発行)

特集 眼疾患の季節変動

55巻7号(2001年7月発行)

55巻6号(2001年6月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)

55巻5号(2001年5月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)

55巻4号(2001年4月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)

55巻3号(2001年3月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

特集 眼外傷の救急治療

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

特集 眼科基本診療Update—私はこうしている

54巻10号(2000年10月発行)

54巻9号(2000年9月発行)

54巻8号(2000年8月発行)

54巻7号(2000年7月発行)

54巻6号(2000年6月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)

54巻5号(2000年5月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)

54巻4号(2000年4月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)

54巻3号(2000年3月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)

54巻2号(2000年2月発行)

特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

53巻9号(1999年9月発行)

53巻8号(1999年8月発行)

53巻7号(1999年7月発行)

53巻6号(1999年6月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)

53巻5号(1999年5月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)

53巻4号(1999年4月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)

53巻3号(1999年3月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

特集 眼科検査法を検証する

52巻10号(1998年10月発行)

52巻9号(1998年9月発行)

特集 OCT

52巻8号(1998年8月発行)

52巻7号(1998年7月発行)

52巻6号(1998年6月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)

52巻5号(1998年5月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)

52巻4号(1998年4月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)

52巻3号(1998年3月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

特集 オキュラーサーフェスToday

51巻10号(1997年10月発行)

51巻9号(1997年9月発行)

51巻8号(1997年8月発行)

51巻7号(1997年7月発行)

51巻6号(1997年6月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)

51巻5号(1997年5月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)

51巻4号(1997年4月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)

51巻3号(1997年3月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

特集 緑内障Today

50巻10号(1996年10月発行)

50巻9号(1996年9月発行)

50巻8号(1996年8月発行)

50巻7号(1996年7月発行)

50巻6号(1996年6月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)

50巻5号(1996年5月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)

50巻4号(1996年4月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)

50巻3号(1996年3月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

特集 眼科診療に役立つ基本データ

49巻10号(1995年10月発行)

49巻9号(1995年9月発行)

49巻8号(1995年8月発行)

49巻7号(1995年7月発行)

49巻6号(1995年6月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)

49巻5号(1995年5月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)

49巻4号(1995年4月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)

49巻3号(1995年3月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

特集 ICG螢光造影

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

特集 高齢患者の眼科手術

48巻10号(1994年10月発行)

48巻9号(1994年9月発行)

48巻8号(1994年8月発行)

48巻7号(1994年7月発行)

48巻6号(1994年6月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)

48巻5号(1994年5月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)

48巻4号(1994年4月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)

48巻3号(1994年3月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

特集 白内障手術 Controversy '93

47巻10号(1993年10月発行)

47巻9号(1993年9月発行)

47巻8号(1993年8月発行)

47巻7号(1993年7月発行)

47巻6号(1993年6月発行)

47巻5号(1993年5月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京

47巻4号(1993年4月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京

47巻3号(1993年3月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋

46巻10号(1992年10月発行)

46巻9号(1992年9月発行)

46巻8号(1992年8月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島

46巻7号(1992年7月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島

46巻6号(1992年6月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島

46巻5号(1992年5月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島

46巻4号(1992年4月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島

46巻3号(1992年3月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

特集 眼科基本診療—私はこうしている

45巻10号(1991年10月発行)

45巻9号(1991年9月発行)

45巻8号(1991年8月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京

45巻7号(1991年7月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京

45巻6号(1991年6月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京

45巻5号(1991年5月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京

45巻4号(1991年4月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京

45巻3号(1991年3月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている

44巻9号(1990年9月発行)

44巻8号(1990年8月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋

44巻7号(1990年7月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋

44巻6号(1990年6月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋

44巻5号(1990年5月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋

44巻4号(1990年4月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋

44巻3号(1990年3月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

43巻9号(1989年9月発行)

43巻8号(1989年8月発行)

43巻7号(1989年7月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京

43巻6号(1989年6月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京

43巻5号(1989年5月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京

43巻4号(1989年4月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京

43巻3号(1989年3月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京

43巻2号(1989年2月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)

42巻6号(1988年6月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)

42巻5号(1988年5月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)

42巻4号(1988年4月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)

42巻3号(1988年3月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)

42巻2号(1988年2月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻12号(1987年12月発行)

41巻11号(1987年11月発行)

41巻10号(1987年10月発行)

41巻9号(1987年9月発行)

41巻8号(1987年8月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)

41巻7号(1987年7月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)

41巻6号(1987年6月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)

41巻5号(1987年5月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)

41巻4号(1987年4月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)

40巻7号(1986年7月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)

40巻6号(1986年6月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)

40巻5号(1986年5月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)

40巻4号(1986年4月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)

40巻3号(1986年3月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)

40巻2号(1986年2月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

39巻6号(1985年6月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

39巻5号(1985年5月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

39巻4号(1985年4月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

39巻3号(1985年3月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

39巻2号(1985年2月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

特集 第7回日本眼科手術学会

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

38巻6号(1984年6月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

38巻5号(1984年5月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

38巻4号(1984年4月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

38巻3号(1984年3月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

38巻2号(1984年2月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

37巻7号(1983年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

37巻6号(1983年6月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

37巻5号(1983年5月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

37巻4号(1983年4月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

37巻3号(1983年3月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

37巻2号(1983年2月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

37巻1号(1983年1月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

36巻8号(1982年8月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

36巻7号(1982年7月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

36巻6号(1982年6月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

36巻5号(1982年5月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

36巻4号(1982年4月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)

35巻8号(1981年8月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

35巻7号(1981年7月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

35巻6号(1981年6月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

35巻5号(1981年5月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

35巻4号(1981年4月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

35巻3号(1981年3月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

35巻2号(1981年2月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)

35巻1号(1981年1月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

34巻6号(1980年6月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

34巻5号(1980年5月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

34巻4号(1980年4月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

34巻3号(1980年3月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

34巻2号(1980年2月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

33巻6号(1979年6月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

33巻5号(1979年5月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

33巻4号(1979年4月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)

33巻3号(1979年3月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

33巻2号(1979年2月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

32巻5号(1978年5月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

32巻4号(1978年4月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

32巻3号(1978年3月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

32巻2号(1978年2月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

32巻1号(1978年1月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

31巻5号(1977年5月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

31巻4号(1977年4月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

31巻3号(1977年3月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)

31巻2号(1977年2月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

31巻1号(1977年1月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

30巻5号(1976年5月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

30巻4号(1976年4月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)

30巻3号(1976年3月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

30巻2号(1976年2月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

30巻1号(1976年1月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)

29巻5号(1975年5月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)

29巻4号(1975年4月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)

29巻3号(1975年3月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)

29巻2号(1975年2月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻9号(1974年9月発行)

28巻7号(1974年8月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

28巻5号(1974年5月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

28巻4号(1974年4月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

28巻3号(1974年3月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

28巻2号(1974年2月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

28巻1号(1974年1月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)

27巻5号(1973年5月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)

27巻4号(1973年4月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)

27巻3号(1973年3月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)

27巻2号(1973年2月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)

27巻1号(1973年1月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻4号(1972年4月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻3号(1972年3月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)

26巻2号(1972年2月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

25巻6号(1971年6月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻5号(1971年5月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻4号(1971年4月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

特集 網膜と視路の電気生理

24巻12号(1970年12月発行)

特集 緑内障

24巻11号(1970年11月発行)

特集 小児眼科

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)

24巻5号(1970年5月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)

24巻4号(1970年4月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

24巻3号(1970年3月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

24巻2号(1970年2月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

24巻1号(1970年1月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

23巻4号(1969年4月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

23巻3号(1969年3月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

23巻2号(1969年2月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

23巻1号(1969年1月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

22巻12号(1968年12月発行)

22巻11号(1968年11月発行)

22巻10号(1968年10月発行)

22巻9号(1968年9月発行)

22巻8号(1968年8月発行)

22巻7号(1968年7月発行)

22巻6号(1968年6月発行)

22巻5号(1968年5月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)

22巻4号(1968年4月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)

22巻3号(1968年3月発行)

特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

22巻2号(1968年2月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)

22巻1号(1968年1月発行)

21巻12号(1967年12月発行)

21巻11号(1967年11月発行)

21巻10号(1967年10月発行)

21巻9号(1967年9月発行)

21巻8号(1967年8月発行)

21巻7号(1967年7月発行)

21巻6号(1967年6月発行)

21巻5号(1967年5月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

21巻4号(1967年4月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)

21巻3号(1967年3月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

21巻2号(1967年2月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)

21巻1号(1967年1月発行)

20巻12号(1966年12月発行)

創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩

20巻11号(1966年11月発行)

20巻10号(1966年10月発行)

20巻9号(1966年9月発行)

20巻8号(1966年8月発行)

20巻7号(1966年7月発行)

20巻6号(1966年6月発行)

20巻5号(1966年5月発行)

特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)

20巻4号(1966年4月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

20巻3号(1966年3月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

20巻2号(1966年2月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

20巻1号(1966年1月発行)

19巻12号(1965年12月発行)

19巻11号(1965年11月発行)

19巻10号(1965年10月発行)

19巻9号(1965年9月発行)

19巻8号(1965年8月発行)

19巻7号(1965年7月発行)

19巻6号(1965年6月発行)

19巻5号(1965年5月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)

19巻4号(1965年4月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)

19巻3号(1965年3月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)

19巻2号(1965年2月発行)

特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

19巻1号(1965年1月発行)

18巻12号(1964年12月発行)

特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例

18巻11号(1964年11月発行)

18巻10号(1964年10月発行)

18巻9号(1964年9月発行)

18巻8号(1964年8月発行)

18巻7号(1964年7月発行)

18巻6号(1964年6月発行)

18巻5号(1964年5月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)

18巻4号(1964年4月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)

18巻3号(1964年3月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)

18巻2号(1964年2月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)

18巻1号(1964年1月発行)

17巻12号(1963年12月発行)

特集 眼科検査法(3)

17巻11号(1963年11月発行)

特集 眼科検査法(2)

17巻10号(1963年10月発行)

特集 眼科検査法(1)

17巻9号(1963年9月発行)

17巻8号(1963年8月発行)

17巻7号(1963年7月発行)

17巻6号(1963年6月発行)

17巻5号(1963年5月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)

17巻4号(1963年4月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)

17巻3号(1963年3月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)

17巻2号(1963年2月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)

17巻1号(1963年1月発行)

16巻12号(1962年12月発行)

16巻11号(1962年11月発行)

16巻10号(1962年10月発行)

16巻9号(1962年9月発行)

16巻8号(1962年8月発行)

16巻7号(1962年7月発行)

16巻6号(1962年6月発行)

16巻5号(1962年5月発行)

16巻4号(1962年4月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(3)

16巻3号(1962年3月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(2)

16巻2号(1962年2月発行)

特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)

16巻1号(1962年1月発行)

15巻12号(1961年12月発行)

15巻11号(1961年11月発行)

15巻10号(1961年10月発行)

15巻9号(1961年9月発行)

15巻8号(1961年8月発行)

15巻7号(1961年7月発行)

15巻6号(1961年6月発行)

15巻5号(1961年5月発行)

15巻4号(1961年4月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(3)

15巻3号(1961年3月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(2)

15巻2号(1961年2月発行)

特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)

15巻1号(1961年1月発行)

14巻12号(1960年12月発行)

14巻11号(1960年11月発行)

特集 故佐藤勉教授追悼号

14巻10号(1960年10月発行)

14巻9号(1960年9月発行)

14巻8号(1960年8月発行)

14巻7号(1960年7月発行)

14巻6号(1960年6月発行)

14巻5号(1960年5月発行)

14巻4号(1960年4月発行)

14巻3号(1960年3月発行)

特集

14巻2号(1960年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

14巻1号(1960年1月発行)

13巻12号(1959年12月発行)

13巻11号(1959年11月発行)

13巻10号(1959年10月発行)

13巻9号(1959年9月発行)

13巻8号(1959年8月発行)

13巻7号(1959年7月発行)

13巻6号(1959年6月発行)

13巻5号(1959年5月発行)

13巻4号(1959年4月発行)

13巻3号(1959年3月発行)

13巻2号(1959年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

13巻1号(1959年1月発行)

12巻13号(1958年12月発行)

12巻11号(1958年11月発行)

特集 手術

12巻12号(1958年11月発行)

12巻10号(1958年10月発行)

12巻9号(1958年9月発行)

12巻8号(1958年8月発行)

12巻7号(1958年7月発行)

12巻6号(1958年6月発行)

12巻5号(1958年5月発行)

12巻4号(1958年4月発行)

12巻3号(1958年3月発行)

特集 第11回臨床眼科学会号

12巻2号(1958年2月発行)

12巻1号(1958年1月発行)

11巻13号(1957年12月発行)

特集 トラコーマ

11巻12号(1957年12月発行)

11巻11号(1957年11月発行)

11巻10号(1957年10月発行)

11巻9号(1957年9月発行)

11巻8号(1957年8月発行)

11巻7号(1957年7月発行)

11巻6号(1957年6月発行)

11巻5号(1957年5月発行)

11巻4号(1957年4月発行)

11巻3号(1957年3月発行)

11巻2号(1957年2月発行)

特集 第10回臨床眼科学会号

11巻1号(1957年1月発行)

10巻13号(1956年12月発行)

特集 トラコーマ

10巻12号(1956年12月発行)

10巻11号(1956年11月発行)

10巻10号(1956年10月発行)

10巻9号(1956年9月発行)

10巻8号(1956年8月発行)

10巻7号(1956年7月発行)

10巻6号(1956年6月発行)

10巻5号(1956年5月発行)

10巻4号(1956年4月発行)

特集 第9回日本臨床眼科学会号

10巻3号(1956年3月発行)

10巻2号(1956年2月発行)

特集 第9回臨床眼科学会号

10巻1号(1956年1月発行)

9巻12号(1955年12月発行)

9巻11号(1955年11月発行)

9巻10号(1955年10月発行)

9巻9号(1955年9月発行)

9巻8号(1955年8月発行)

9巻7号(1955年7月発行)

9巻6号(1955年6月発行)

9巻5号(1955年5月発行)

9巻4号(1955年4月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅲ

9巻3号(1955年3月発行)

9巻2号(1955年2月発行)

特集 第8回日本臨床眼科学会

9巻1号(1955年1月発行)

8巻12号(1954年12月発行)

8巻11号(1954年11月発行)

8巻10号(1954年10月発行)

8巻9号(1954年9月発行)

8巻8号(1954年8月発行)

8巻7号(1954年7月発行)

8巻6号(1954年6月発行)

8巻5号(1954年5月発行)

8巻4号(1954年4月発行)

8巻3号(1954年3月発行)

8巻2号(1954年2月発行)

特集 第7回臨床眼科学會

8巻1号(1954年1月発行)

7巻13号(1953年12月発行)

7巻12号(1953年11月発行)

7巻11号(1953年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅱ

7巻10号(1953年10月発行)

7巻9号(1953年9月発行)

7巻8号(1953年8月発行)

7巻7号(1953年7月発行)

7巻6号(1953年6月発行)

7巻5号(1953年5月発行)

7巻4号(1953年4月発行)

7巻3号(1953年3月発行)

7巻2号(1953年2月発行)

特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)

7巻1号(1953年1月発行)

6巻13号(1952年12月発行)

6巻11号(1952年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅰ

6巻12号(1952年11月発行)

6巻10号(1952年10月発行)

6巻9号(1952年9月発行)

6巻8号(1952年8月発行)

6巻7号(1952年7月発行)

6巻6号(1952年6月発行)

6巻5号(1952年5月発行)

6巻4号(1952年4月発行)

6巻3号(1952年3月発行)

6巻2号(1952年2月発行)

特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會

6巻1号(1952年1月発行)

5巻12号(1951年12月発行)

5巻11号(1951年11月発行)

5巻10号(1951年10月発行)

5巻9号(1951年9月発行)

5巻8号(1951年8月発行)

5巻7号(1951年7月発行)

5巻6号(1951年6月発行)

5巻5号(1951年5月発行)

5巻4号(1951年4月発行)

5巻3号(1951年3月発行)

5巻2号(1951年2月発行)

5巻1号(1951年1月発行)

4巻12号(1950年12月発行)

4巻11号(1950年11月発行)

4巻10号(1950年10月発行)

4巻9号(1950年9月発行)

4巻8号(1950年8月発行)

4巻7号(1950年7月発行)

4巻6号(1950年6月発行)

4巻5号(1950年5月発行)

4巻4号(1950年4月発行)

4巻3号(1950年3月発行)

4巻2号(1950年2月発行)

4巻1号(1950年1月発行)