要約 目的:低侵襲緑内障手術の1つである従来のiStent®(以下,iStent)と2020年9月にわが国で新たに使用可能となったiStent inject® W(以下,inject W)の術後短期成績について検討する。

対象と方法:2019年1月〜2021年7月に当院で白内障手術と併用してiStentまたはinject Wの挿入術を施行し,3か月以上観察できた症例を対象とした。iStent群とinject W群に分けて,眼圧,点眼スコア(単剤1点,配合剤2点),術後合併症について診療録を基に後ろ向きに検討した。

結果:iStent群は39例54眼(年齢71.6±9.5歳),inject W群は27例37眼(年齢76.2±6.5歳)であった。術前,術後1週間,1か月,3か月の平均眼圧はiStent群では14.7±2.2mmHg,15.9±4.7mmHg,14.3±3.2mmHg,13.8±2.9mmHgで,点眼スコアは2.5±1.3,0.2±0.9,0.7±1.2,0.9±1.3であった。inject W群では平均眼圧は15.7±2.8mmHg,15.8±5.1mmHg,13.0±2.4mmHg,13.2±2.7mmHgで,点眼スコアは2.8±1.5,0.3±1.0,1.2±1.5,1.5±1.6であった。点眼スコアの減少幅は両群間に有意差はなかったが,眼圧は術後1か月と3か月の時点でinject W群のほうが有意に大きく下降していた(p=0.01)。両群ともに重篤な術後合併症はなかった。

結論:両群ともに安全性が高く,点眼スコアと眼圧の減少を得た。術後3か月時点ではinject WのほうがiStentよりも眼圧下降に優れていた。

雑誌目次

臨床眼科76巻8号

2022年08月発行

雑誌目次

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]

原著

白内障手術併用iStent®挿入術とiStent inject® W挿入術の短期成績の比較

著者: 森田修 , 坂西良仁 , 渡邉慧 , 海老原伸行

ページ範囲:P.1069 - P.1075

白内障手術併用眼内ドレーン(iStent®)挿入術の有効性の検討

著者: 小沢理音 , 岸本修一 , 柳田淳子 , 福与波音 , 佐藤彰紀 , 森樹郎

ページ範囲:P.1077 - P.1083

要約 目的:iStent®挿入による眼圧下降および緑内障薬剤減少効果についての検討。

対象と方法:虎の門病院眼科にて白内障手術併用iStent®挿入術を施行した23例30眼を対象とし,術前眼圧20mmHg以上の術前高眼圧群(17眼),20mmHg未満の術前低眼圧群(13眼)の2群に分けた。両群で眼圧下降・緑内障薬剤減少効果を評価し,併せて生存解析を行った。

結果:平均追跡期間は17.1±9.7か月であった。平均眼圧は術前21.0±4.9mmHg,術後16.1±5.2mmHgであり,有意に減少した(p=0.000036)。眼圧下降幅の中央値は術前高眼圧群7.0mmHg,術前低眼圧群2.3mmHgであり,術前高眼圧群のほうが大きかった。術前後の緑内障薬剤スコアは術前高眼圧群では0.76減少した(p=0.014)が,術前低眼圧群では有意差はなかった(p=0.090)。最終生存率は術前高眼圧群53.8%,術前低眼圧群19.4%であり,2群間に有意差があった(p=0.0054)。術前高眼圧群の3眼で最終的に追加緑内障手術を要した。

結論:iStent®挿入は眼圧下降と緑内障薬剤減少に有用である可能性が示された。術前眼圧が高い症例のほうがiStent®の有効性が高いことが示唆された。

真菌性網脈絡膜炎に脈絡膜新生血管を合併した1例

著者: 三本珠未 , 白木彰彦 , 吉岡茉依子 , 北村成司 , 丸山和一 , 建林美佐子

ページ範囲:P.1084 - P.1089

要約 目的:真菌性網脈絡膜炎への抗真菌薬投与終了後に脈絡膜新生血管(CNV)の合併を認めた症例の報告。

症例:患者は77歳,男性。急性膵炎にて加療中に

所見:初診時の視力は右(0.8),左(0.7)であり異常所見はなかったが,1週間後の再診時に真菌性網脈絡膜炎の発症が確認され,抗真菌薬による加療を施行し良好な結果を得られた。抗真菌薬投与終了2か月後に光干渉断層計(OCT)にて真菌性網脈絡膜炎の再発を疑う病変が出現したため,抗真菌薬の投与を再開した。しかし,病変の縮小は得られず,さらに3週間後には囊胞様黄斑浮腫(CME)の合併を認めた。蛍光眼底造影検査およびOCTアンギオグラフィにて病変部にCNVの発生が確認されたためラニビズマブ硝子体内注射(IVR)を施行したところ,病変の縮小とCMEの消失を認めた。初回IVRから7週間後にCMEの再発を認めたため2度目のIVRを施行し,4か月後の現在まで病変の再発はない。

結論:真菌性網脈絡膜炎に伴うCNVの発生に対しては,OCTによる評価が重要であり,抗血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)治療が有効と考える。

著明な視力改善が得られた強度近視眼の大型黄斑円孔の1例

著者: 杉本一輝 , 石橋朋幸 , 池田俊英 , 恵美和幸

ページ範囲:P.1090 - P.1095

要約 目的:強度近視眼の大型黄斑円孔(MH)に対して硝子体手術を施行し,著明な視力改善が得られた症例の報告。

症例:71歳の女性が両眼の成熟白内障のため紹介され大阪労災病院を受診した。白内障術前は眼底透見不能で,白内障術後の右矯正視力は0.4であった。

所見:右眼は眼内レンズ挿入眼で,眼軸長は27.4mmであり,光干渉断層計(OCT)で最小円孔径763μmの大型MHを認めた。また,OCT機器の内部固視灯を固視するように指示すると,傍中心窩の網膜前膜(ERM)を伴った領域が撮像された。初回硝子体手術で内境界膜を翻転しMH内へ埋入することでMHは閉鎖し,術後3か月で右矯正視力1.0に改善した。しかし,中心窩の網膜外層構造は回復不良で,術後マイクロペリメータ検査では中心窩の視感度は0dBであった。同検査で測定された固視点は中心窩から約1°離れており,術前OCT検査で内部固視灯固視時に撮像された領域と一致した。同領域は術後OCT検査でERMの除去と網膜形態の改善が確認された。術後2年現在,視力・固視点ともに不変である。

結論:本症例は術前より約1°の偏心固視が確立していたが,同部位の網膜形態が改善したことで著明な視力改善が得られたと考えられた。

両眼の閉塞性網膜血管炎を契機に診断され急速な転帰をたどった悪性リンパ腫の1例

著者: 岸本ゆりえ , 伴紀充 , 園部秀樹 , 小澤紘子 , 藤岡俊平 , 安里輝 , 栗原俊英 , 内田敦郎 , 堀内直樹 , 篠田肇 , 根岸一乃

ページ範囲:P.1096 - P.1101

要約 背景:閉塞性網膜血管炎は,ぶどう膜炎や脈絡膜炎などの眼炎症疾患以外にも全身の炎症性疾患や感染などの関与を想定し全身精査を行うことが重要であると示唆されているが,悪性疾患による閉塞性網膜血管炎の報告は稀である。今回,両眼の閉塞性網膜血管炎を契機に悪性リンパ腫と診断され,急な転帰をたどった症例を経験したので報告する。

症例:患者は65歳,男性。数日間継続する両眼の羞明を主訴に前医を受診し,両眼の網膜動脈分枝閉塞症と診断され川崎市立川崎病院(以下,当院)を紹介され受診した。初診時視力は右(0.8),左(1.2)で,光干渉断層計では両眼に網膜内層の浮腫を認め,蛍光眼底造影検査では両眼の末梢血管に多発する閉塞性網膜血管炎を認めた。同時期に睾丸痛,排尿困難,両足底の痺れの自覚があり,悪性疾患の可能性を否定するため当院内科に入院のうえで全身精査を行った。その後,CTで全身に複数のリンパ節の腫大を認め,頸部リンパ節生検によりびまん性大細胞型B細胞リンパ腫と診断され,化学療法(R-CHOP療法/メトトレキサート大量髄注)が開始された。治療中に四肢麻痺と徐呼吸が生じ,頭部MRIで小脳,頭頂葉,延髄に多発する小梗塞を認めた。入院9日目のベッドサイドでの眼底検査では網膜浮腫の改善を認めたが,その後14日目には右眼底耳側に軟性白斑の出現を認めた。入院15日目に意識レベルが低下し,16日目に死亡した。

結論:両眼で多発する閉塞性網膜血管炎は稀であり,本症例では眼炎症疾患以外にも全身疾患の関与を想定し早期に全身精査を行ったことで悪性リンパ腫と確定診断することが可能であった。病勢が強く最終的には救命には至らなかったが,両眼の閉塞性網膜血管炎がみられた場合,全身の悪性疾患の可能性も考慮し早期の全身精査を施行することが重要であると示唆された。

白内障手術前の涙道閉塞併発症例における結膜擦過培養検査

著者: 田村忠彦 , 岡田由香 , 髙田幸尚 , 雑賀司珠也

ページ範囲:P.1102 - P.1108

要約 目的:和歌山県立医科大学附属病院眼科(以下,当科)および関連施設では白内障手術前に全例で涙道閉塞の有無を確認し,涙道閉塞があれば結膜擦過培養検査を行っている。筆者らは以前白内障手術前の涙道閉塞と細菌検査結果について報告した。今回,過去3年間の追加検討を行ったので報告する。

対象と方法:2018〜2020年に当科で白内障手術を行った群をA群,同期間に和歌山県立医科大学附属病院紀北分院眼科で白内障手術を行った群をB群とし,2群間で涙道閉塞症併発率と結膜擦過培養検査の菌検出率および術後眼内炎の発症の有無を比較検討した。以前報告した2011〜2013年に当科で日帰りでの白内障手術を行った群をC群とし,A群とC群の間で同様に比較検討を行った。

結果:涙道閉塞症併発率はA群0.9%,B群0.8%,結膜擦過培養検査の菌検出率はA群30.2%,B群42.9%で,ともに2群間で統計学的有意差はなかった(χ2検定:p>0.05)。C群の涙道閉塞症併発率は3.3%,結膜擦過培養検査の菌検出率は44.8%であり,A群と比較し有意に涙道閉塞症併発率が高かった。各群とも涙道閉塞を認めた症例では,検出菌に感受性のある抗菌薬による点眼治療や涙道手術を行ったうえで白内障手術を施行し,これまでに術後眼内炎は認めていない。

結論:今回2施設間での涙道閉塞症併発率および結膜擦過培養検査の菌検出率に差はなかったが,涙道閉塞症併発率は減少傾向にあった。

選択的レーザー線維柱帯形成術に影響を与える因子の検討

著者: 吉見翔太 , 齋藤雄太 , 和田清花 , 恩田秀寿

ページ範囲:P.1109 - P.1114

要約 目的:近年,LiGHT studyでの緑内障・高眼圧症の第一選択として選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)が有効との報告によりSLTが注目されている。しかし,実臨床ではSLT施行直後から効果のない症例を経験する。今回筆者らは,SLTの眼圧下降に影響する要因を明らかにするため,白内障手術以外の眼手術歴のない患者をSLT有効群と無効群に分類し比較検討した。

対象と方法:昭和大学病院附属東病院にて2018年1月〜2020年12月に外来でSLTを施行した132例169眼中,白内障手術以外の眼手術歴がなく1か月以上経過観察できた症例を対象とし,両眼施行例は施行日が早い眼を選択した。レーザー照射後1か月の術後眼圧が18mmHg以下かつ術前より10%以上下降した症例を有効群,それ以外を無効群と定義し,2群間で症例背景について比較検討を行った。症例背景因子として年齢,病型〔原発開放隅角緑内障(POAG)/落屑緑内障(PEG)/その他〕,有水晶体眼/眼内レンズ挿入眼,術前点眼数,術前眼圧を選択し,ロジスティック回帰分析を行った。

結果:対象は64眼で年齢71.7±14.9歳,病型はPOAG 31眼/PEG 28眼/その他5眼,有水晶体眼29眼/眼内レンズ挿入眼35眼,術前点眼数4.4±1.1剤,術前眼圧23.9±7.8mmHgであった。また,有効群は44眼,無効群は20眼であった。両群間の症例背景においてロジスティック回帰分析を行ったところ,有水晶体眼/眼内レンズ挿入眼(p=0.008)が有意な因子とされ,オッズ比8.37(95%信頼区間1.70〜58.56)であった。

結論:白内障手術以外の眼手術歴のない患者において有水晶体眼はSLTによる眼圧下降の有意な因子であることが推測された。

左右注視眼振,顔面神経麻痺および聴覚障害を合併したWallenberg症候群の1例

著者: 松浦一貴 , 寺坂祐樹 , 今岡慎弥

ページ範囲:P.1115 - P.1120

要約 目的:左右側方注視眼振,顔面神経麻痺,聴覚障害を併発したWallenberg症候群の1症例の報告。

症例:患者は76歳,男性。左片側の顔面痙攣に対する頭蓋内微小血管減圧術後に,めまい,左顔面神経麻痺,嚥下障害,複視,構音障害,右上下肢の感覚障害を発症した。MRIで脳幹梗塞(左延髄〜橋下部)が確認され,Wallenberg症候群と診断された。経過中に側方に急速相をもつ左右側方注視眼振と病側の難聴を認めた。構音障害,嚥下障害,上下肢の感覚障害,めまいはWallenberg症候群の典型的な症状である。片側顔面痙攣に対する頭蓋内微小血管減圧術は,前下小脳動脈(AICA)または後下小脳動脈(PICA)血管の圧迫による神経症状を取り除く術式である。解剖学的にAICA,PICAと顔面神経および聴神経は隣接しているため術中に神経を直接損傷した可能性もあるが,血管が傷害され虚血を生じたことから顔面神経麻痺,難聴および両側への注視眼振をきたしたと考えられた。

結論:筆者らは,非典型的症状である病側の側方注視眼振,顔面神経麻痺および聴覚障害を呈したWallenberg症候群の1症例を経験した。本症例ではAICAまたはPICAの先天欠損や慢性虚血がAICAとPICAの吻合によって栄養されていたと想定される。脳外科手術によってAICAまたはPICAが傷害されたため,AICA梗塞とPICA梗塞の両方の症状を伴うWallenberg症候群が発症したと考えられた。

緑内障におけるビマトプロスト点眼による治療状況別での眼圧検討

著者: 永井雅大 , 忍田栄紀 , 町田繁樹

ページ範囲:P.1121 - P.1126

要約 目的:ビマトプロスト点眼を緑内障の異なる治療状況下で使用し,その眼圧下降効果を検討した。

対象と方法:対象は,獨協医科大学埼玉医療センター眼科の緑内障外来を受診し,ビマトプロスト投与後に12週以上経過観察できた16例16眼。症例全体,病型別,治療状況別で眼圧の推移と下降率を評価した。観察期間は投与開始日,4,8,12週後で,病型は原発開放隅角緑内障(POAG)と正常眼圧緑内障(NTG),治療状況は単剤投与(以下,単剤),他剤からの切り替え(以下,切り替え),既治療への追加(以下,追加)とした。

結果:投与開始日,4,8,12週の平均眼圧は,投与開始日の23.0±5.1mmHgから20.0±5.1mmHg,19.7±4.6mmHg,19.9±4.3mmHgへ有意に低下した。4,8,12週後の眼圧下降率は13.0%,14.4%,13.3%であった。病型別では,POAGの眼圧が投与開始日の24.2±4.7mmHgから4,8,12週後で21.5±4.3mmHg,20.9±4.2mmHg,21.2±3.8mmHgへ有意に下降し,下降率は11.4%,13.7%,12.7%であった。NTGでは,眼圧が投与開始日の17.7±3.2mmHgから4,8,12週後で13.7±3.5mmHg,14.3±1.5mmHg,14.7±1.5mmHgへ下降し,下降率は22.6%,18.9%,17.0%であった。治療状況別では,単剤では投与開始日の17.7±3.2mmHgから4,8,12週後で13.7±3.5mmHg,14.3±1.5mmHg,14.7±1.5mmHgへ下降し,下降率は22.6%,18.9%,17.0%。切り替えでは,投与開始日の23.8±4.5mmHgから4,8,12週後で21.8±5.2mmHg,21.9±4.2mmHg,21.5±4.2mmHgへ下降し,下降率は8.4%,7.9%,9.5%。追加では投与開始日の25.0±5.4mmHgから4,8,12週後で21.0±2.9mmHg,19.4±4.0mmHg,20.6±3.4mmHgへ下降し,下降率は16.0%,22.4%,17.6%であった。

結論:ビマトプロスト点眼による有効な眼圧下降が,POAG眼およびNTG眼で治療状況にかかわらず得られた。

愛媛県立中央病院における過去10年間の未熟児網膜症に対する抗VEGF薬治療成績

著者: 立花亮祐 , 河内さゆり , 大熊真一 , 菊池正晃 , 吉岡恵理子 , 穐吉眞之介 , 山口昌彦

ページ範囲:P.1127 - P.1133

要約 目的:愛媛県立中央病院眼科における過去10年間の未熟児網膜症(ROP)に対する網膜光凝固術(PC)とラニビズマブ硝子体注射(IVR)の有効性について後ろ向きに比較検討した。

対象と方法:対象は2011〜2020年に治療を要したROP症例で,IVR群30例60眼(出生体重中央値769g,修正在胎週数中央値25.8週),PC群30例60眼(746g,25.9週)である。両群の出生体重,在胎週数,初回治療週数,病型,zone,stage,最終治療後6か月までの再治療不要率,入院期間およびIVRの再治療に関連する危険因子を比較した。IVR導入前は全例PCを,IVR導入後はインフォームドコンセントのうえ2例4眼を除いてIVRを選択した。χ2検定またはマン・ホイットニーのU検定を用いて解析した。

結果:両群の出生体重,在胎週数,全身合併症の割合に差はなかったが,治療時の重症度に有意差があり,IVR群:PC群の眼数はstage 2で10:2,stage 3 mildで41:45,stage 3 moderateで3:7,stage 3 severeで0:2であった(p=0.021)。病変の位置と範囲におけるIVR群:PC群の眼数はzone Ⅰが2:2,posterior zone Ⅱが31:18,anterior zone Ⅱが27:40であった(p=0.037)。入院期間はIVR群22.3週,PC群19週で,IVR群で有意に長かった(p=0.0358)。再治療不要率はIVR群80.0%,PC群86.7%で,両群間に有意差はなかった(p=0.463)。IVR群再治療関連因子(再治療なし:再治療あり)として,挿管期間(29.0日:39.0日,p=0.008),治療時の血管進展がposterior zone Ⅱ以内(47.9%:83.3%,p=0.049),初回治療週数(36.6週:33.5週,p<0.001)で差があった。

結論:IVRはPCと比較して治療成績は非劣性である可能性が示された。再発リスクの高いROP症例では慎重な経過観察を要する。

内境界膜剝離とt-PA網膜下注入を併用した黄斑下血腫移動術後に増殖性硝子体網膜症をきたした1例

著者: 大岩雅和 , 池田俊英 , 石原健太郎 , 石橋朋幸 , 恵美和幸

ページ範囲:P.1135 - P.1141

要約 目的:網膜細動脈瘤(RAM)破裂による網膜下出血(SRH)に対し,内境界膜(ILM)剝離と組織プラスミノーゲン活性化因子(t-PA)注入を併用した硝子体手術後に増殖性硝子体網膜症(PVR)をきたした症例を報告する。

症例:患者は64歳,男性。右視力低下を自覚し,RAM破裂による硝子体出血と診断され硝子体手術となった。初回手術時,RAM破裂による黄斑下に達するSRHを認めたため,41G針を用いてt-PAを網膜下に注入し黄斑下血腫の移動を試みた。t-PA注入部のILM剝離時に,器質化したSRH上の網膜を損傷し術後網膜裂孔となった。術後70日目に遷延化した網膜剝離によりPVRを発症したため,再手術を行った。再手術では増殖膜を除去し原因裂孔に遊離ILM片を移植することで網膜復位を得ることができた。

結論:器質化したSRHがある症例では,t-PA注入部位およびILM剝離の範囲を慎重に選定し,器質化したSRH上は避けるべきであると考えられた。また本症例では,原因裂孔の閉鎖および網膜復位に遊離ILM片の移植は有用であった。

眼打撲直後に発症した急性帯状潜在性網膜外層症様の網膜障害の1例

著者: 藤森琢磨 , 木崎順一郎 , 恩田秀寿

ページ範囲:P.1142 - P.1150

要約 目的:急性帯状潜在性網膜外層症(AZOOR)は,眼底に明らかな異常がないにもかかわらず視力・視野障害をきたす疾患である。今回筆者らは,眼打撲直後に発症したAZOOR様の網膜障害の1例を経験したので報告する。

症例:患者は23歳,女性。もともとの矯正視力は両眼とも1.2であったが,過去に右眼打撲後の両眼の視野欠損を指摘されたことがある。水球の試合中に相手の指で右眼を打撲し,受傷直後より右眼の視力障害を自覚した。近医で精査したが,原因となりうる異常はなかった。改善がみられず,受傷後13日目に精査加療目的で昭和大学病院附属東病院眼科を紹介され受診した。

所見:矯正視力は右0.07,左1.2であった。ゴールドマン視野計(GP)で右眼視野は耳側が広範囲に欠損していた。眼底検査,光干渉断層計,蛍光眼底造影検査および頭部画像検査などで明らかな異常はなかったが,多局所網膜電図で右眼の電位は広範囲で低下していた。視機能障害を説明しうる異常所見はなく,視神経障害も否定的であったため,AZOORに類似した網脈絡膜障害と判断した。AZOORの重症例に準じ,ステロイドパルス療法を3日×2回施行した後,副腎皮質ステロイド内服を漸減した。右眼の矯正視力は徐々に改善し,最終的に1.2まで回復した。GPでの視野も6か月後には正常まで改善した。

結論:眼打撲を契機にAZOOR様の網膜障害を発症した症例を経験した。初診時の視機能障害は高度であったが,ステロイドパルス療法を選択した結果,良好な経過を得た。

眼皮膚白皮症患者の加齢性白内障に対して超音波水晶体乳化吸引術を施行した1例

著者: 石田航 , 横山康太 , 恩田秀寿

ページ範囲:P.1151 - P.1157

要約 目的:眼皮膚白皮症(OCA)患者に対する白内障手術は黄斑低形成により大幅な視力改善が見込めないためか,わが国では報告が少ない。今回,OCA患者の両眼の白内障手術を施行し良好な経過が得られたので報告する。

症例:患者は68歳,女性。幼少期より両眼の弱視,強度近視,水平眼振,内斜視,虹彩色素の低下,黄斑低形成を認めていた。術前に視力低下を自覚し,視力は左右とも(0.03)であり,両眼に加齢性白内障を認めた。術中,水平眼振が強かったため上下直筋に4-0絹糸を用いて制御糸をかけた。また前囊の視認性が悪かったため,インドシアニングリーンにて前囊染色を行ったところ視認性が向上し,安全に前囊切開を行えた。超音波水晶体乳化吸引術後,眼内レンズを挿入し手術終了とした。両眼とも術中・術後の合併症はなく,術後の視力は右(0.07),左(0.08)となり,自覚症状の改善が得られた。

考按:わが国ではこれまでにもOCA患者に対する白内障手術の報告がいくつかある。程度の差はあるが,いずれも本症例のように視力改善を認めている。

結論:OCA患者の加齢性白内障に対する超音波水晶体乳化吸引術は,対策次第で安全に行うことができる。また,大幅な視力改善は見込めないものの,手術により自覚症状の改善が得られる症例もあると考えられる。

スマートフォンを用いた検影法の試み

著者: 坂本正明 , 杉谷邦子 , 忍田栄紀 , 町田繁樹

ページ範囲:P.1158 - P.1165

要約 目的:検影法はあらゆる症例に適応できることから有用な他覚的屈折検査の1つであるが,その習得には熟練を要する。今回筆者らは,検影器にスマートフォンを取り付けて検影法の記録を試み,その有用性を検討した。

対象と方法:検影器(ナイツストリークレチノスコープRX-RC)にスマートフォン(iPhone 6s)を固定するフレームを作製した。検影器の接眼部とスマートフォンの背面カメラの光軸が一致するようにフレームへカバーを取り付け,検影法撮影用アタッチメントを試作した。眼球模型と遠視性不同視弱視1例2眼を対象に検影法を行い,検査映像をスマートフォンのカメラアプリケーションで録画した。

結果:本アタッチメントは安価かつ短時間で作製でき,検影器への着脱・固定も容易であった。検影法で観察される反射光の動態(同行・中和・逆行),屈折度の違いでみられる反射光の明るさやその線状の太さの違いの定性検査と板付きレンズを用いた定量検査の記録が可能であった。

結論:スマートフォンを用いた検影法によって検査所見を明瞭に記録することができた。教育,臨床例のコンサルトや小児眼科健診への利用も期待できる。

連載 今月の話題

眼瞼内反症手術(眼瞼下制筋前転法)

著者: 村上正洋

ページ範囲:P.1031 - P.1037

退行性下眼瞼内反症の術式であるJones法やlower eyelid retractors' advancementは,近年多くの医療機関で採用され,すでに一般的な術式といえる。一方で,医科診療報酬点数表には本法に対応する術式の明確な記載がなかったため,旧来からの術式の点数を準用せざるをえなかった。しかし,2022年度の診療報酬改定により眼瞼内反症手術に眼瞼下制筋前転法が新設され,この問題は解決した。加えて,今回の改定によってlower eyelid retractorを短縮する術式の和名が「眼瞼下制筋前転法」と表記されることとなった。

Clinical Challenge・29

後天性斜視を生じた小児の原因疾患の鑑別

著者: 野々部典枝

ページ範囲:P.1027 - P.1030

症例

患者:5歳0か月,女児

主訴:外斜視,両眼視機能不良

既往歴:喘息,低身長の精査中

家族歴:特記すべきことなし

現病歴:当院初診の半年前より両眼の視線がずれていることに家族が気づき前医を受診し,外斜視を指摘された。前医での視力は左右ともに1.0で,調節麻痺点眼下での屈折は両眼ともに+0.75Dと軽度の遠視のみであった。眼底所見に異常はなかった。斜視の手術治療を希望し,当院を紹介され受診した。

国際スタンダードを理解しよう! 近視診療の最前線・23

—近視そのものが失明を起こす—病的近視—近視性牽引黄斑症—硝子体術後の黄斑部萎縮

著者: 方雨新 , 大野京子

ページ範囲:P.1038 - P.1044

◆東京医科歯科大学のデータによると,近視性牽引黄斑症または黄斑円孔網膜剝離(MHRD)を有する強度近視眼のうち,11%が経毛様体扁平部硝子体切除術(PPV)および内境界膜(ILM)剝離術後に黄斑萎縮(MA)を発症することを示した。PPV後のMA発症率は,黄斑網膜分離症を有する眼で3.3%,中心窩網膜剝離を有する眼で4.4%,全層黄斑円孔を有する眼で13.2%,MHRDを有する眼で30%であった。そのため,術前にMHRDを有することはMA発症の危険因子となる。

◆手術手技,インドシアニングリーンの毒性と網膜色素上皮の固有の感受性は,MAの発症に寄与する主な要因と見なされるべきである。

◆MAは,病的近視患者におけるPPV後の合併症に含まれる必要がある。

眼科図譜

大量の中心窩硬性白斑が消失し良好な視力が得られた糖尿病網膜症の1例

著者: 高橋京一

ページ範囲:P.1064 - P.1068

緒言

糖尿病網膜症で黄斑浮腫が発症すると視力低下をきたすが,黄斑浮腫に続発して中心窩・中心窩下に硬性白斑が沈着すると視力低下は顕著となる。グリッド光凝固や硝子体手術,トリアムシノロンアセトニド硝子体内投与などによる治療が試みられてきたが,大量の硬性白斑沈着例では黄斑部に瘢痕形成が起こり視力予後は不良とされている。わが国では中心窩下硬性白斑除去術といった外科的治療も報告されたが,良好な視力転帰を得ることは困難であった1)。近年,RISE/RIDE,VIVID/VISTAなどの大規模臨床研究の結果から,抗血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)療法の黄斑浮腫治療に対する有効性が確立し,さらに,抗VEGF療法を2年間行うと60%以上の症例で硬性白斑が減少することも報告されている2)。

今回筆者は,非増殖糖尿病網膜症で中心窩に大量の硬性白斑が沈着したが,3回の抗VEGF療法により瘢痕を形成することなく硬性白斑吸収に成功し,その後の黄斑浮腫の再発に対しては硝子体手術と毛細血管瘤への光凝固治療を行った結果,黄斑機能が回復し,良好な視力転帰が得られた症例を経験したので報告する。

臨床報告

ブリモニジン酒石酸塩点眼液使用中に角膜実質混濁が急速に進行した1例

著者: 小島創太 , 岩瀬剛

ページ範囲:P.1049 - P.1053

要約 目的:緑内障治療でブリモニジン酒石酸塩点眼液を使用中に角膜実質混濁が生じ急速に進行し,投与の中止およびステロイド点眼により症状の改善がみられた症例を経験したので報告する。

症例:78歳,女性

所見と経過:2014年に両眼の原発開放隅角緑内障と診断され,タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液を点眼し加療していた。視野障害が進行したため,2019年2月からブリモニジン酒石酸塩点眼液を開始した。2020年11月受診時,右眼では耳側角膜周辺部に新生血管を伴わないわずかな混濁がみられた。その後1か月で角膜混濁は急速に進行し角膜中央部まで達し,新生血管を伴った混濁となった。その1か月後に混濁はさらに拡大し,右矯正視力は0.3まで低下した。前眼部光干渉断層計では,混濁と一致した部位に角膜実質に限局する高反射所見を認めた。ブリモニジン酒石酸塩点眼液による角膜混濁の可能性が高いと考え,2021年1月からブリモニジン酒石酸塩点眼液の使用を中止し,ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム点眼液を開始した。その後2週間の経過で角膜混濁範囲は変わらなかったが,混濁の程度は軽減し,右矯正視力は0.5に改善した。その後も混濁程度は徐々に改善し,ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム点眼液の開始から2か月後には右矯正視力は0.6となった。

結論:ブリモニジン酒石酸塩点眼液を使用中の患者で角膜混濁が生じた場合には,速やかに他の原因を鑑別し,ブリモニジン酒石酸塩点眼液の使用を中止すること,およびステロイド点眼を開始することを考慮する必要がある。

新型コロナウイルスワクチン接種後に両眼性のぶどう膜炎を発症した1例

著者: 市來美沙紀 , 棈松徳子 , 中尾久美子 , 坂本泰二 , 鵜木一彦

ページ範囲:P.1055 - P.1063

要約 目的:2021年2月から新型コロナウイルスに対するワクチン(新型コロナワクチン)の接種が開始されたが,その副反応についてはいまだ不明な点が多い。今回筆者らは,新型コロナワクチン接種後に両眼性のぶどう膜炎を発症した症例を経験したので報告する。

症例:患者は57歳,男性。新型コロナワクチン(ファイザー社)の2回目接種6日後に両眼の飛蚊症と左眼の視力低下を自覚し,近医で両眼のぶどう膜炎と診断されて当科を紹介され受診した。両眼に豚脂様角膜後面沈着物と前房混濁,虹彩後癒着を認め,眼底に明らかな炎症所見はなかった。ステロイド点眼により1週間で前眼部炎症所見は消失したが,3週間後に再度両眼の視力低下を自覚して再診したところ,前眼部炎症の再燃はみられなかったが,両眼に視神経乳頭腫脹と黄斑浮腫を認めた。ステロイド後部テノン囊下注射により視神経乳頭腫脹と黄斑浮腫は消失し,視力は改善した。

結論:本症例は眼所見や血液検査でぶどう膜炎の原因を特定できず,新型コロナワクチンに関連してぶどう膜炎を発症した可能性が考えられた。今後,原因不明のぶどう膜炎を診た場合,新型コロナワクチン接種と関連がないか検討する必要がある。

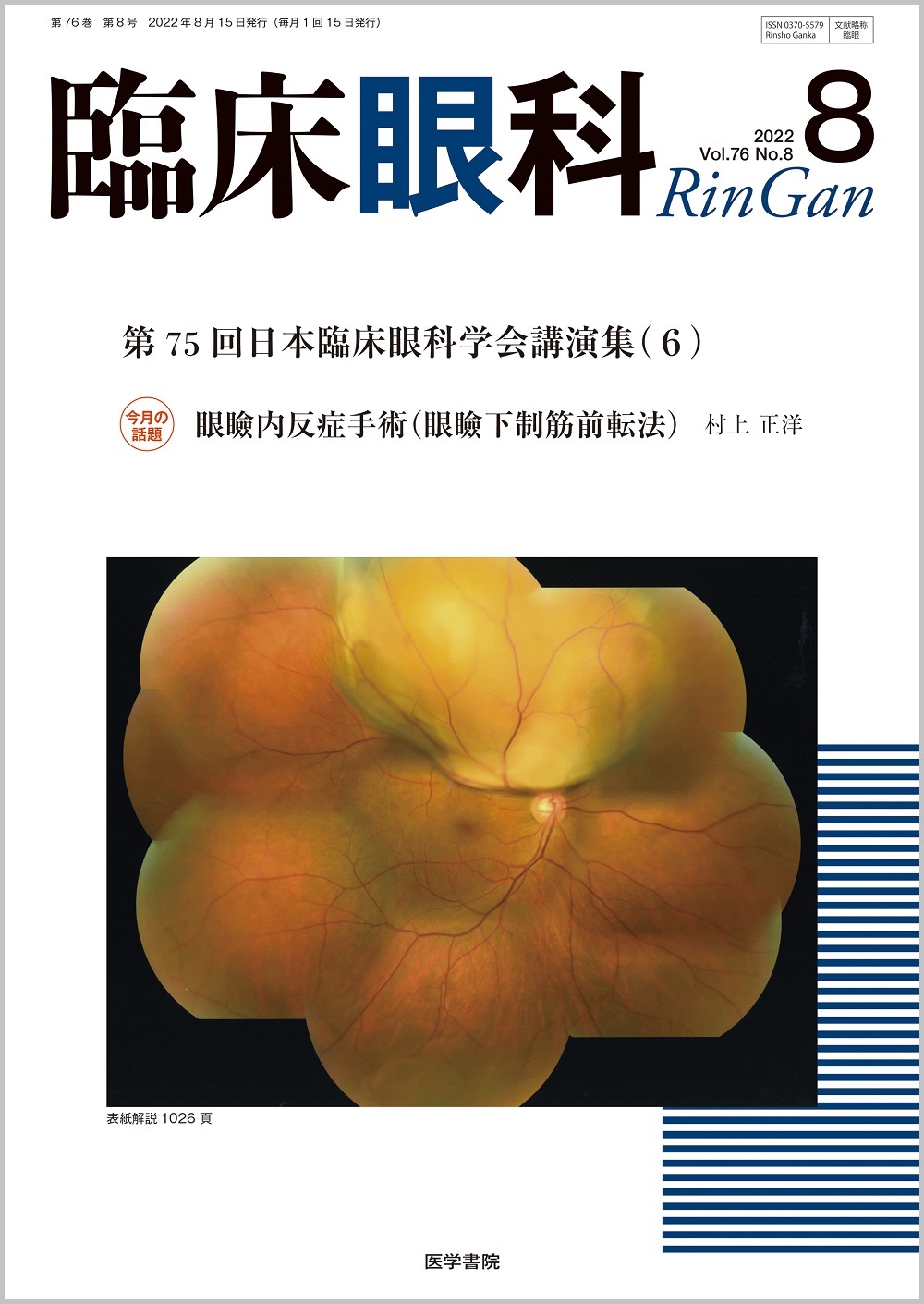

今月の表紙

転移性脈絡膜腫瘍

著者: 埜瀨菜々子 , 鈴木康之

ページ範囲:P.1026 - P.1026

患者は59歳,男性。右眼の視力低下を自覚し近医を受診した。右眼の脈絡膜突出と漿液性網膜剝離を認め,脈絡膜悪性黒色腫が疑われたため北海道大学病院眼科に紹介された。初診時の右視力は(1.0)であった。右眼の黄斑部上方に黄白色隆起病変があり,超音波Bモード検査において明らかな充実性腫瘍を認めた。フルオレセイン蛍光眼底造影検査で腫瘍周辺は蛍光漏出やwindow defectを示し,インドシアニングリーン蛍光眼底造影検査では腫瘍部は低蛍光を示した。腫瘍部は造影MRIにて造影増強効果を認め,T1強調画像ではやや低信号であった。その後,右眼の眼球摘出術が施行され,病理検査の結果,転移性脈絡膜腫瘍と診断された。

撮影はTRC-50DX(TOPCON社)を用いて行った。本症例は丈の高い腫瘍であったため腫瘍部を撮影する際には,補正レンズ切換ノブを+側に切り替え,さらに手動で血管にフォーカスを合わせることに留意した。より立体的に写るように部位によって細かく調整しながら撮影した。

海外留学 不安とFUN・第79回

コロナ禍でのロンドンライフ・1 準備編

著者: 盛崇太朗

ページ範囲:P.1046 - P.1047

ロンドン大学眼科学研究所

私は2021年9月からロンドン大学眼科学研究所に留学しております。世界的にも有名なMoorfields Eye Hospitalに隣接し,世界最先端の眼科学の研究が多数行われている施設です。私は,DARC(Detection of Apoptosing Retinal Cells)と呼ばれる網膜のアポトーシス細胞を非侵襲的に可視化するimaging技術を確立したCordeiro教授のLabに所属しています。緑内障・神経眼科をbackgroundにもち網膜神経節細胞死の病態解明の基礎研究を行ってきた私にはぴったりの研究室です。私の経験が将来有望な若手の先生の一助となればと思い,寄稿させていただきます。

Book Review

医学英語論文 手トリ足トリ いまさら聞けない論文の書きかた フリーアクセス

著者: 岡田保典

ページ範囲:P.1134 - P.1134

「医学英語論文」を書くことは,医師であれば誰もがごく普通に考えることではあるが,実際には必ずしも多くの医師が英語論文を書いているわけではない。そもそも医師が英語論文を書く理由は何なのか。本書では,「Ⅰ 論文を書く前に」において,このような根本的な疑問に答えることからスタートして,「医学英語論文」を書くことの意義や考え方について述べ,「Ⅱ 英語論文の『作法』」と「Ⅲ 英語論文の基本構造とその対策」において論文の書き方に関する基本的かつ実際的な注意点が丁寧に(まさに手トリ足トリ)解説されている。

本書は,優れた研究実績を有する整形外科専門医である防衛医大整形外科学講座の堀内圭輔准教授が執筆した著書であり,同講座千葉一裕教授の監修のもとに発刊されている。この手の本でよく見られる便利な英文表現や英文法の解説書ではなく,(1)英語論文作成の作法・決まりごとの理解,(2)指導医,共同研究者,編集者,査読者,読者などの論文作成にかかわる人々とのコミュニケーションの重要性,(3)英語論文として発表することによる視野の拡大と充実した医師・研究者生活指向の必要性を若手医師・研究者に伝えることを主眼としている。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1022 - P.1023

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1024 - P.1025

第40回眼科写真展 作品募集 フリーアクセス

ページ範囲:P.1045 - P.1045

学会・研究会 ご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.1166 - P.1170

アンケート用紙

ページ範囲:P.1176 - P.1176

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.1177 - P.1177

あとがき フリーアクセス

著者: 坂本泰二

ページ範囲:P.1178 - P.1178

酷暑の夏,皆様いかがお過ごしでしょうか。2022年前半の大きな出来事は,何といってもウクライナ問題です。ウクライナの現状は悲惨の一言です。網膜硝子体学会のニュースレターにも記しましたが,破壊されたビルの傍らで父親の名前を泣きながら叫ぶ金髪の少女の映像に,映画「禁じられた遊び」で,戦災孤児となったポーレットが「ミシェル,ミシェル」「ママ,ママ」と泣きながら駆け出した姿が重なります。人間は歴史から何も学んでいないと感じて,何ともやりきれない気持ちになりました。それだけではなく,ウクライナ戦争の影響で,世界中で進むインフレ,エネルギー価格高騰による光熱費の上昇など,経済の先行きも全く不透明です。新型コロナウイルス感染も完全には克服されないまま,次から次に新しい問題が起こっています。過去30年は,それなりに社会は安定していましたが,これからの社会はそうはいかないようです。

さて,今月の話題は「眼瞼内反手術」です。眼科の過去30年を考えてみると,好調な経済に裏付けられた白内障手術の大流行,硝子体手術の発展,レーザー技術の発展によるLASIKの拡がり,そして緑内障や網膜疾患への新しい薬物療法など,その時々に注目を集める「流行」がありました。日本では,現在眼形成手術が大きな注目を集めています。一方,現在連載中の近視の問題も世界的な眼科研究テーマとなっています。面白いことにその傾向は海外でも一緒であり,私が編集長を務めるSpringerの眼科専門誌には,眼形成術や近視に関する論文が次から次へと投稿されてきています。まさに現在の「流行」といってもよいほどです。これらの「流行」は,平和であればこそ人々の関心を集めるテーマとなりえます。ウクライナの眼科医によれば,現在は午前中診療をして,午後は軍での活動あるいは外傷の治療をしているということです。医療は社会状況に強く影響されますが,われわれの眼科の「流行」が平和な社会において注目を集める眼科医療であり,それがこれからも続くことを祈ります。

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。

78巻12号(2024年11月発行)

特集 ザ・脈絡膜。

78巻11号(2024年10月発行)

増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ

78巻10号(2024年10月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]

78巻9号(2024年9月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]

78巻8号(2024年8月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]

78巻7号(2024年7月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]

78巻6号(2024年6月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]

78巻5号(2024年5月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]

78巻4号(2024年4月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]

78巻3号(2024年3月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]

78巻2号(2024年2月発行)

特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療

78巻1号(2024年1月発行)

特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!

77巻13号(2023年12月発行)

特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報

77巻12号(2023年11月発行)

特集 意外と知らない小児の視力低下

77巻11号(2023年10月発行)

増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕

77巻10号(2023年10月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]

77巻9号(2023年9月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]

77巻8号(2023年8月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]

77巻7号(2023年7月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]

77巻6号(2023年6月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]

77巻5号(2023年5月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]

77巻4号(2023年4月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]

77巻3号(2023年3月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]

77巻2号(2023年2月発行)

特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで

77巻1号(2023年1月発行)

特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?

76巻13号(2022年12月発行)

特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか

76巻12号(2022年11月発行)

特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る

76巻11号(2022年10月発行)

増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A

76巻10号(2022年10月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]

76巻9号(2022年9月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]

76巻8号(2022年8月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]

76巻7号(2022年7月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]

76巻6号(2022年6月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]

76巻5号(2022年5月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]

76巻4号(2022年4月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]

76巻3号(2022年3月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]

76巻2号(2022年2月発行)

特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療

76巻1号(2022年1月発行)

特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ

75巻13号(2021年12月発行)

特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略

75巻12号(2021年11月発行)

特集 網膜色素変性のアップデート

75巻11号(2021年10月発行)

増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド

75巻10号(2021年10月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]

75巻9号(2021年9月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]

75巻8号(2021年8月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]

75巻7号(2021年7月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]

75巻6号(2021年6月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]

75巻5号(2021年5月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]

75巻4号(2021年4月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]

75巻3号(2021年3月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]

75巻2号(2021年2月発行)

特集 前眼部検査のコツ教えます。

75巻1号(2021年1月発行)

特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます

74巻13号(2020年12月発行)

特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!

74巻12号(2020年11月発行)

特集 ドライアイを極める!

74巻11号(2020年10月発行)

増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点

74巻10号(2020年10月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]

74巻9号(2020年9月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]

74巻8号(2020年8月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]

74巻7号(2020年7月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]

74巻6号(2020年6月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]

74巻5号(2020年5月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]

74巻4号(2020年4月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]

74巻3号(2020年3月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]

74巻2号(2020年2月発行)

特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ

74巻1号(2020年1月発行)

特集 画像が開く新しい眼科手術

73巻13号(2019年12月発行)

特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?

73巻12号(2019年11月発行)

特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!

73巻11号(2019年10月発行)

増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート

73巻10号(2019年10月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]

73巻9号(2019年9月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]

73巻8号(2019年8月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]

73巻7号(2019年7月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]

73巻6号(2019年6月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]

73巻5号(2019年5月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]

73巻4号(2019年4月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]

73巻3号(2019年3月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]

73巻2号(2019年2月発行)

特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版

73巻1号(2019年1月発行)

特集 今が旬! アレルギー性結膜炎

72巻13号(2018年12月発行)

特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴

72巻12号(2018年11月発行)

特集 涙器涙道手術の最近の動向

72巻11号(2018年10月発行)

増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準

72巻10号(2018年10月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]

72巻9号(2018年9月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]

72巻8号(2018年8月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]

72巻7号(2018年7月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]

72巻6号(2018年6月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]

72巻5号(2018年5月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]

72巻4号(2018年4月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]

72巻3号(2018年3月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]

72巻2号(2018年2月発行)

特集 眼窩疾患の最近の動向

72巻1号(2018年1月発行)

特集 黄斑円孔の最新レビュー

71巻13号(2017年12月発行)

特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル

71巻12号(2017年11月発行)

特集 視神経炎最前線

71巻11号(2017年10月発行)

増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる

71巻10号(2017年10月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]

71巻9号(2017年9月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]

71巻8号(2017年8月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]

71巻7号(2017年7月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]

71巻6号(2017年6月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]

71巻5号(2017年5月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]

71巻4号(2017年4月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]

71巻3号(2017年3月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]

71巻2号(2017年2月発行)

特集 前眼部診療の最新トピックス

71巻1号(2017年1月発行)

特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?

70巻13号(2016年12月発行)

特集 脈絡膜から考える網膜疾患

70巻12号(2016年11月発行)

特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ

70巻11号(2016年10月発行)

増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル

70巻10号(2016年10月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]

70巻9号(2016年9月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]

70巻8号(2016年8月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]

70巻7号(2016年7月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]

70巻6号(2016年6月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]

70巻5号(2016年5月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]

70巻4号(2016年4月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]

70巻3号(2016年3月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]

70巻2号(2016年2月発行)

特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい

70巻1号(2016年1月発行)

特集 眼内レンズアップデート

69巻13号(2015年12月発行)

特集 これからの眼底血管評価法

69巻12号(2015年11月発行)

特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア

69巻11号(2015年10月発行)

増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!

69巻10号(2015年10月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)

69巻9号(2015年9月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)

69巻8号(2015年8月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)

69巻7号(2015年7月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)

69巻6号(2015年6月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)

69巻5号(2015年5月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)

69巻4号(2015年4月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)

69巻3号(2015年3月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)

69巻2号(2015年2月発行)

特集2 近年のコンタクトレンズ事情

69巻1号(2015年1月発行)

特集2 硝子体手術の功罪

68巻13号(2014年12月発行)

特集 新しい術式を評価する

68巻12号(2014年11月発行)

特集 網膜静脈閉塞の最新治療

68巻11号(2014年10月発行)

増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで

68巻10号(2014年10月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)

68巻9号(2014年9月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)

68巻8号(2014年8月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)

68巻7号(2014年7月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)

68巻6号(2014年6月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)

68巻5号(2014年5月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)

68巻4号(2014年4月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)

68巻3号(2014年3月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)

68巻2号(2014年2月発行)

特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう

68巻1号(2014年1月発行)

特集 眼底疾患と悪性腫瘍

67巻13号(2013年12月発行)

特集 新しい角膜パーツ移植

67巻12号(2013年11月発行)

特集 抗VEGF薬をどう使う?

67巻11号(2013年10月発行)

特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理

67巻10号(2013年10月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)

67巻9号(2013年9月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)

67巻8号(2013年8月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)

67巻7号(2013年7月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)

67巻6号(2013年6月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)

67巻5号(2013年5月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)

67巻4号(2013年4月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)

67巻3号(2013年3月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)

67巻2号(2013年2月発行)

特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療

67巻1号(2013年1月発行)

特集 新しい緑内障手術

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

特集 災害,震災時の眼科医療

66巻11号(2012年10月発行)

特集 オキュラーサーフェス診療アップデート

66巻10号(2012年10月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)

66巻9号(2012年9月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)

66巻8号(2012年8月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)

66巻7号(2012年7月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)

66巻6号(2012年6月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)

66巻5号(2012年5月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)

66巻4号(2012年4月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)

66巻3号(2012年3月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)

66巻2号(2012年2月発行)

特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

特集 脈絡膜の画像診断

65巻11号(2011年10月発行)

特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!

65巻10号(2011年10月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)

65巻9号(2011年9月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)

65巻8号(2011年8月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)

65巻7号(2011年7月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)

65巻6号(2011年6月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)

65巻5号(2011年5月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)

65巻4号(2011年4月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)

65巻3号(2011年3月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)

65巻2号(2011年2月発行)

特集 新しい手術手技の現状と今後の展望

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ

64巻12号(2010年11月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)

64巻11号(2010年10月発行)

特集 新しい時代の白内障手術

64巻10号(2010年10月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)

64巻9号(2010年9月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)

64巻8号(2010年8月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)

64巻7号(2010年7月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)

64巻6号(2010年6月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)

64巻5号(2010年5月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)

64巻4号(2010年4月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)

64巻3号(2010年3月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)

64巻2号(2010年2月発行)

特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

特集 黄斑手術の基本手技

63巻11号(2009年10月発行)

特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて

63巻10号(2009年10月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)

63巻9号(2009年9月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)

63巻8号(2009年8月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)

63巻7号(2009年7月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)

63巻6号(2009年6月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)

63巻5号(2009年5月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)

63巻4号(2009年4月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)

63巻3号(2009年3月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)

63巻2号(2009年2月発行)

特集 未熟児網膜症診療の最前線

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)

62巻11号(2008年10月発行)

特集 網膜硝子体診療update

62巻10号(2008年10月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)

62巻9号(2008年9月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)

62巻8号(2008年8月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)

62巻7号(2008年7月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)

62巻6号(2008年6月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)

62巻5号(2008年5月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)

62巻4号(2008年4月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)

62巻3号(2008年3月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)

62巻2号(2008年2月発行)

特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて

61巻10号(2007年10月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)

61巻9号(2007年9月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)

61巻8号(2007年8月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)

61巻7号(2007年7月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)

61巻6号(2007年6月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)

61巻5号(2007年5月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)

61巻4号(2007年4月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)

61巻3号(2007年3月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)

61巻2号(2007年2月発行)

特集 緑内障診療の新しい展開

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)

60巻11号(2006年10月発行)

特集 手術のタイミングとポイント

60巻10号(2006年10月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)

60巻9号(2006年9月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)

60巻8号(2006年8月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)

60巻7号(2006年7月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)

60巻6号(2006年6月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)

60巻5号(2006年5月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)

60巻4号(2006年4月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)

60巻3号(2006年3月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)

60巻2号(2006年2月発行)

特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)

59巻11号(2005年10月発行)

特集 眼科における最新医工学

59巻10号(2005年10月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)

59巻9号(2005年9月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)

59巻8号(2005年8月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)

59巻7号(2005年7月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)

59巻6号(2005年6月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)

59巻5号(2005年5月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)

59巻4号(2005年4月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)

59巻3号(2005年3月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)

59巻2号(2005年2月発行)

特集 結膜アレルギーの病態と対策

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

特集 コンタクトレンズ2004

58巻12号(2004年11月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)

58巻11号(2004年10月発行)

特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例

58巻10号(2004年10月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)

58巻9号(2004年9月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)

58巻8号(2004年8月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)

58巻7号(2004年7月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)

58巻6号(2004年6月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)

58巻5号(2004年5月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)

58巻4号(2004年4月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)

58巻3号(2004年3月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

特集 眼感染症診療ガイド

57巻10号(2003年10月発行)

特集 網膜色素変性症の最前線

57巻9号(2003年9月発行)

57巻8号(2003年8月発行)

特集 ベーチェット病研究の最近の進歩

57巻7号(2003年7月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)

57巻6号(2003年6月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)

57巻5号(2003年5月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)

57巻4号(2003年4月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)

57巻3号(2003年3月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)

57巻2号(2003年2月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

特集 眼窩腫瘍

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年9月発行)

特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略

56巻8号(2002年8月発行)

56巻7号(2002年7月発行)

特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に

56巻6号(2002年6月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)

56巻5号(2002年5月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)

56巻4号(2002年4月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)

56巻3号(2002年3月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

特集 EBM確立に向けての治療ガイド

55巻9号(2001年9月発行)

55巻8号(2001年8月発行)

特集 眼疾患の季節変動

55巻7号(2001年7月発行)

55巻6号(2001年6月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)

55巻5号(2001年5月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)

55巻4号(2001年4月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)

55巻3号(2001年3月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

特集 眼外傷の救急治療

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

特集 眼科基本診療Update—私はこうしている

54巻10号(2000年10月発行)

54巻9号(2000年9月発行)

54巻8号(2000年8月発行)

54巻7号(2000年7月発行)

54巻6号(2000年6月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)

54巻5号(2000年5月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)

54巻4号(2000年4月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)

54巻3号(2000年3月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)

54巻2号(2000年2月発行)

特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

53巻9号(1999年9月発行)

53巻8号(1999年8月発行)

53巻7号(1999年7月発行)

53巻6号(1999年6月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)

53巻5号(1999年5月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)

53巻4号(1999年4月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)

53巻3号(1999年3月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

特集 眼科検査法を検証する

52巻10号(1998年10月発行)

52巻9号(1998年9月発行)

特集 OCT

52巻8号(1998年8月発行)

52巻7号(1998年7月発行)

52巻6号(1998年6月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)

52巻5号(1998年5月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)

52巻4号(1998年4月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)

52巻3号(1998年3月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

特集 オキュラーサーフェスToday

51巻10号(1997年10月発行)

51巻9号(1997年9月発行)

51巻8号(1997年8月発行)

51巻7号(1997年7月発行)

51巻6号(1997年6月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)

51巻5号(1997年5月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)

51巻4号(1997年4月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)

51巻3号(1997年3月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

特集 緑内障Today

50巻10号(1996年10月発行)

50巻9号(1996年9月発行)

50巻8号(1996年8月発行)

50巻7号(1996年7月発行)

50巻6号(1996年6月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)

50巻5号(1996年5月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)

50巻4号(1996年4月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)

50巻3号(1996年3月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

特集 眼科診療に役立つ基本データ

49巻10号(1995年10月発行)

49巻9号(1995年9月発行)

49巻8号(1995年8月発行)

49巻7号(1995年7月発行)

49巻6号(1995年6月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)

49巻5号(1995年5月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)

49巻4号(1995年4月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)

49巻3号(1995年3月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

特集 ICG螢光造影

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

特集 高齢患者の眼科手術

48巻10号(1994年10月発行)

48巻9号(1994年9月発行)

48巻8号(1994年8月発行)

48巻7号(1994年7月発行)

48巻6号(1994年6月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)

48巻5号(1994年5月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)

48巻4号(1994年4月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)

48巻3号(1994年3月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

特集 白内障手術 Controversy '93

47巻10号(1993年10月発行)

47巻9号(1993年9月発行)

47巻8号(1993年8月発行)

47巻7号(1993年7月発行)

47巻6号(1993年6月発行)

47巻5号(1993年5月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京

47巻4号(1993年4月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京

47巻3号(1993年3月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋

46巻10号(1992年10月発行)

46巻9号(1992年9月発行)

46巻8号(1992年8月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島

46巻7号(1992年7月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島

46巻6号(1992年6月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島

46巻5号(1992年5月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島

46巻4号(1992年4月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島

46巻3号(1992年3月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

特集 眼科基本診療—私はこうしている

45巻10号(1991年10月発行)

45巻9号(1991年9月発行)

45巻8号(1991年8月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京

45巻7号(1991年7月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京

45巻6号(1991年6月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京

45巻5号(1991年5月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京

45巻4号(1991年4月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京

45巻3号(1991年3月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている

44巻9号(1990年9月発行)

44巻8号(1990年8月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋

44巻7号(1990年7月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋

44巻6号(1990年6月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋

44巻5号(1990年5月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋

44巻4号(1990年4月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋

44巻3号(1990年3月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

43巻9号(1989年9月発行)

43巻8号(1989年8月発行)

43巻7号(1989年7月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京

43巻6号(1989年6月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京

43巻5号(1989年5月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京

43巻4号(1989年4月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京

43巻3号(1989年3月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京

43巻2号(1989年2月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)

42巻6号(1988年6月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)

42巻5号(1988年5月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)

42巻4号(1988年4月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)

42巻3号(1988年3月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)

42巻2号(1988年2月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻12号(1987年12月発行)

41巻11号(1987年11月発行)

41巻10号(1987年10月発行)

41巻9号(1987年9月発行)

41巻8号(1987年8月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)

41巻7号(1987年7月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)

41巻6号(1987年6月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)

41巻5号(1987年5月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)

41巻4号(1987年4月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)

40巻7号(1986年7月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)

40巻6号(1986年6月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)

40巻5号(1986年5月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)

40巻4号(1986年4月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)

40巻3号(1986年3月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)

40巻2号(1986年2月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

39巻6号(1985年6月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

39巻5号(1985年5月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

39巻4号(1985年4月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

39巻3号(1985年3月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

39巻2号(1985年2月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

特集 第7回日本眼科手術学会

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

38巻6号(1984年6月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

38巻5号(1984年5月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

38巻4号(1984年4月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

38巻3号(1984年3月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

38巻2号(1984年2月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

37巻7号(1983年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

37巻6号(1983年6月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

37巻5号(1983年5月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

37巻4号(1983年4月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

37巻3号(1983年3月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

37巻2号(1983年2月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

37巻1号(1983年1月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

36巻8号(1982年8月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

36巻7号(1982年7月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

36巻6号(1982年6月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

36巻5号(1982年5月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

36巻4号(1982年4月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)

35巻8号(1981年8月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

35巻7号(1981年7月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

35巻6号(1981年6月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

35巻5号(1981年5月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

35巻4号(1981年4月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

35巻3号(1981年3月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

35巻2号(1981年2月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)

35巻1号(1981年1月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

34巻6号(1980年6月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

34巻5号(1980年5月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

34巻4号(1980年4月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

34巻3号(1980年3月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

34巻2号(1980年2月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

33巻6号(1979年6月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

33巻5号(1979年5月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

33巻4号(1979年4月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)

33巻3号(1979年3月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

33巻2号(1979年2月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

32巻5号(1978年5月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

32巻4号(1978年4月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

32巻3号(1978年3月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

32巻2号(1978年2月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

32巻1号(1978年1月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

31巻5号(1977年5月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

31巻4号(1977年4月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

31巻3号(1977年3月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)

31巻2号(1977年2月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

31巻1号(1977年1月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

30巻5号(1976年5月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

30巻4号(1976年4月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)

30巻3号(1976年3月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

30巻2号(1976年2月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

30巻1号(1976年1月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)

29巻5号(1975年5月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)

29巻4号(1975年4月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)

29巻3号(1975年3月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)

29巻2号(1975年2月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻9号(1974年9月発行)

28巻7号(1974年8月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

28巻5号(1974年5月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

28巻4号(1974年4月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

28巻3号(1974年3月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

28巻2号(1974年2月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

28巻1号(1974年1月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)

27巻5号(1973年5月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)

27巻4号(1973年4月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)

27巻3号(1973年3月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)

27巻2号(1973年2月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)

27巻1号(1973年1月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻4号(1972年4月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻3号(1972年3月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)

26巻2号(1972年2月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

25巻6号(1971年6月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻5号(1971年5月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻4号(1971年4月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

特集 網膜と視路の電気生理

24巻12号(1970年12月発行)

特集 緑内障

24巻11号(1970年11月発行)

特集 小児眼科

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)

24巻5号(1970年5月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)

24巻4号(1970年4月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

24巻3号(1970年3月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

24巻2号(1970年2月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

24巻1号(1970年1月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

23巻4号(1969年4月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

23巻3号(1969年3月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

23巻2号(1969年2月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

23巻1号(1969年1月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

22巻12号(1968年12月発行)

22巻11号(1968年11月発行)

22巻10号(1968年10月発行)

22巻9号(1968年9月発行)

22巻8号(1968年8月発行)

22巻7号(1968年7月発行)

22巻6号(1968年6月発行)

22巻5号(1968年5月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)

22巻4号(1968年4月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)

22巻3号(1968年3月発行)

特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

22巻2号(1968年2月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)

22巻1号(1968年1月発行)

21巻12号(1967年12月発行)

21巻11号(1967年11月発行)

21巻10号(1967年10月発行)

21巻9号(1967年9月発行)

21巻8号(1967年8月発行)

21巻7号(1967年7月発行)

21巻6号(1967年6月発行)

21巻5号(1967年5月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

21巻4号(1967年4月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)

21巻3号(1967年3月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

21巻2号(1967年2月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)

21巻1号(1967年1月発行)

20巻12号(1966年12月発行)

創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩

20巻11号(1966年11月発行)

20巻10号(1966年10月発行)

20巻9号(1966年9月発行)

20巻8号(1966年8月発行)

20巻7号(1966年7月発行)

20巻6号(1966年6月発行)

20巻5号(1966年5月発行)

特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)

20巻4号(1966年4月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

20巻3号(1966年3月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

20巻2号(1966年2月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

20巻1号(1966年1月発行)

19巻12号(1965年12月発行)

19巻11号(1965年11月発行)

19巻10号(1965年10月発行)

19巻9号(1965年9月発行)

19巻8号(1965年8月発行)

19巻7号(1965年7月発行)

19巻6号(1965年6月発行)

19巻5号(1965年5月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)

19巻4号(1965年4月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)

19巻3号(1965年3月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)

19巻2号(1965年2月発行)

特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

19巻1号(1965年1月発行)

18巻12号(1964年12月発行)

特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例

18巻11号(1964年11月発行)

18巻10号(1964年10月発行)

18巻9号(1964年9月発行)

18巻8号(1964年8月発行)

18巻7号(1964年7月発行)

18巻6号(1964年6月発行)

18巻5号(1964年5月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)

18巻4号(1964年4月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)

18巻3号(1964年3月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)

18巻2号(1964年2月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)

18巻1号(1964年1月発行)

17巻12号(1963年12月発行)

特集 眼科検査法(3)

17巻11号(1963年11月発行)

特集 眼科検査法(2)

17巻10号(1963年10月発行)

特集 眼科検査法(1)

17巻9号(1963年9月発行)

17巻8号(1963年8月発行)

17巻7号(1963年7月発行)

17巻6号(1963年6月発行)

17巻5号(1963年5月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)

17巻4号(1963年4月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)

17巻3号(1963年3月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)

17巻2号(1963年2月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)

17巻1号(1963年1月発行)

16巻12号(1962年12月発行)

16巻11号(1962年11月発行)

16巻10号(1962年10月発行)

16巻9号(1962年9月発行)

16巻8号(1962年8月発行)

16巻7号(1962年7月発行)

16巻6号(1962年6月発行)

16巻5号(1962年5月発行)

16巻4号(1962年4月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(3)

16巻3号(1962年3月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(2)

16巻2号(1962年2月発行)

特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)

16巻1号(1962年1月発行)

15巻12号(1961年12月発行)

15巻11号(1961年11月発行)

15巻10号(1961年10月発行)

15巻9号(1961年9月発行)

15巻8号(1961年8月発行)

15巻7号(1961年7月発行)

15巻6号(1961年6月発行)

15巻5号(1961年5月発行)

15巻4号(1961年4月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(3)

15巻3号(1961年3月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(2)

15巻2号(1961年2月発行)

特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)

15巻1号(1961年1月発行)

14巻12号(1960年12月発行)

14巻11号(1960年11月発行)

特集 故佐藤勉教授追悼号

14巻10号(1960年10月発行)

14巻9号(1960年9月発行)

14巻8号(1960年8月発行)

14巻7号(1960年7月発行)

14巻6号(1960年6月発行)

14巻5号(1960年5月発行)

14巻4号(1960年4月発行)

14巻3号(1960年3月発行)

特集

14巻2号(1960年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

14巻1号(1960年1月発行)

13巻12号(1959年12月発行)

13巻11号(1959年11月発行)

13巻10号(1959年10月発行)

13巻9号(1959年9月発行)

13巻8号(1959年8月発行)

13巻7号(1959年7月発行)

13巻6号(1959年6月発行)

13巻5号(1959年5月発行)

13巻4号(1959年4月発行)

13巻3号(1959年3月発行)

13巻2号(1959年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

13巻1号(1959年1月発行)

12巻13号(1958年12月発行)

12巻11号(1958年11月発行)

特集 手術

12巻12号(1958年11月発行)

12巻10号(1958年10月発行)

12巻9号(1958年9月発行)

12巻8号(1958年8月発行)

12巻7号(1958年7月発行)

12巻6号(1958年6月発行)

12巻5号(1958年5月発行)

12巻4号(1958年4月発行)

12巻3号(1958年3月発行)

特集 第11回臨床眼科学会号

12巻2号(1958年2月発行)

12巻1号(1958年1月発行)

11巻13号(1957年12月発行)

特集 トラコーマ

11巻12号(1957年12月発行)

11巻11号(1957年11月発行)

11巻10号(1957年10月発行)

11巻9号(1957年9月発行)

11巻8号(1957年8月発行)

11巻7号(1957年7月発行)

11巻6号(1957年6月発行)

11巻5号(1957年5月発行)

11巻4号(1957年4月発行)

11巻3号(1957年3月発行)

11巻2号(1957年2月発行)

特集 第10回臨床眼科学会号

11巻1号(1957年1月発行)

10巻13号(1956年12月発行)

特集 トラコーマ

10巻12号(1956年12月発行)

10巻11号(1956年11月発行)

10巻10号(1956年10月発行)

10巻9号(1956年9月発行)

10巻8号(1956年8月発行)

10巻7号(1956年7月発行)

10巻6号(1956年6月発行)

10巻5号(1956年5月発行)

10巻4号(1956年4月発行)

特集 第9回日本臨床眼科学会号

10巻3号(1956年3月発行)

10巻2号(1956年2月発行)

特集 第9回臨床眼科学会号

10巻1号(1956年1月発行)

9巻12号(1955年12月発行)

9巻11号(1955年11月発行)

9巻10号(1955年10月発行)

9巻9号(1955年9月発行)

9巻8号(1955年8月発行)

9巻7号(1955年7月発行)

9巻6号(1955年6月発行)

9巻5号(1955年5月発行)

9巻4号(1955年4月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅲ

9巻3号(1955年3月発行)

9巻2号(1955年2月発行)

特集 第8回日本臨床眼科学会

9巻1号(1955年1月発行)

8巻12号(1954年12月発行)

8巻11号(1954年11月発行)

8巻10号(1954年10月発行)

8巻9号(1954年9月発行)

8巻8号(1954年8月発行)

8巻7号(1954年7月発行)

8巻6号(1954年6月発行)

8巻5号(1954年5月発行)

8巻4号(1954年4月発行)

8巻3号(1954年3月発行)

8巻2号(1954年2月発行)

特集 第7回臨床眼科学會

8巻1号(1954年1月発行)

7巻13号(1953年12月発行)

7巻12号(1953年11月発行)

7巻11号(1953年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅱ

7巻10号(1953年10月発行)

7巻9号(1953年9月発行)

7巻8号(1953年8月発行)

7巻7号(1953年7月発行)

7巻6号(1953年6月発行)

7巻5号(1953年5月発行)

7巻4号(1953年4月発行)

7巻3号(1953年3月発行)

7巻2号(1953年2月発行)

特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)

7巻1号(1953年1月発行)

6巻13号(1952年12月発行)

6巻11号(1952年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅰ

6巻12号(1952年11月発行)

6巻10号(1952年10月発行)

6巻9号(1952年9月発行)

6巻8号(1952年8月発行)

6巻7号(1952年7月発行)

6巻6号(1952年6月発行)

6巻5号(1952年5月発行)

6巻4号(1952年4月発行)

6巻3号(1952年3月発行)

6巻2号(1952年2月発行)

特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會

6巻1号(1952年1月発行)

5巻12号(1951年12月発行)

5巻11号(1951年11月発行)

5巻10号(1951年10月発行)

5巻9号(1951年9月発行)

5巻8号(1951年8月発行)

5巻7号(1951年7月発行)

5巻6号(1951年6月発行)

5巻5号(1951年5月発行)

5巻4号(1951年4月発行)

5巻3号(1951年3月発行)

5巻2号(1951年2月発行)

5巻1号(1951年1月発行)

4巻12号(1950年12月発行)

4巻11号(1950年11月発行)

4巻10号(1950年10月発行)

4巻9号(1950年9月発行)

4巻8号(1950年8月発行)

4巻7号(1950年7月発行)

4巻6号(1950年6月発行)

4巻5号(1950年5月発行)

4巻4号(1950年4月発行)

4巻3号(1950年3月発行)

4巻2号(1950年2月発行)

4巻1号(1950年1月発行)