要約 目的:テノン囊下麻酔と球後麻酔との経時的なBモードエコー所見の変化,眼球運動抑制および眼圧の推移,術中疼痛について比較検討したので報告する。

方法:黄斑疾患(黄斑前膜,黄斑円孔)に対し硝子体手術を施行した22例24眼を対象とした。12眼ずつテノン囊下麻酔と球後麻酔を施行し,麻酔投与前後においてBモードエコー検査,眼球運動のスコアリング,眼圧測定を行った。術中の疼痛は11段階のNumerical Rating Scale(NRS)を用い術後に評価した。

結果:テノン囊下麻酔群では,投与直後において眼球後壁の視神経付着部に膨隆する低輝度エコー像を12例中11例で認めた。一方,球後麻酔群では,投与直後において筋円錐内全体に広がる低輝度エコー像を12例中5例に認めた。眼球運動スコアは,投与5分後においてテノン囊下麻酔群でより眼球運動が抑制される傾向にあったが,投与直後,5分後,10分後,15分後の各時点で有意差はなかった(p=0.67,0.027,0.20,0.37)。投与前,投与直後,投与10分後の眼圧に有意差はなかったが(p=0.58,0.52,0.48),テノン囊下麻酔群の1例で投与直後に45.6mmHgに上昇した。NRSはテノン囊下麻酔群で0.83±1.5,球後麻酔群では1.7±1.7と鎮痛効果に有意差はなかったが(p=0.42),NRS=0は前者で8例,後者で4例であった。

結論:テノン囊下麻酔は薬液分布の再現性が高く,より早期から安定した眼球運動抑制と鎮痛効果を発現する傾向を認めた。ただしテノン囊下麻酔では,投与直後の急激な眼圧上昇の可能性に注意する必要がある。

雑誌目次

臨床眼科77巻10号

2023年10月発行

雑誌目次

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]

原著

テノン囊下麻酔と球後麻酔との経時的なBモードエコー所見の変化および眼球に与える影響の比較

著者: 井上達人 , 井上亮 , 石橋朋幸 , 森本裕子 , 中島浩士 , 恵美和幸

ページ範囲:P.1262 - P.1268

裂孔原性網膜剝離における術後高眼圧の術式別検討

著者: 新田文彦 , 國方彦志 , 阿部俊明 , 中澤徹

ページ範囲:P.1269 - P.1274

要約 目的:裂孔原性網膜剝離(RRD)の術後高眼圧に関与する因子を検討する。

対象と方法:2021年4月〜2022年2月にRRDに対して毛様体扁平部硝子体切除術(PPV)(32眼)もしくは網膜復位術(SB)(14眼)を施行され,術後半年以上の経過を追えた症例45例46眼(男性28例,女性17例,年齢17〜79歳,中央値54.5歳)を対象とした。後ろ向きに術後眼圧に関与する因子を検討した。

結果:術後経過中では術後1か月,3か月でSB群と比較し,有意にPPV群のほうが眼圧は高かったが(術後1か月p=0.038,術後3か月p=0.027,マン・ホイットニーのU検定),21mmHgを超えたのは術後1か月ではPPV群2眼,術後3か月では認めなかった。経過中の最高眼圧に関しては術後2週間以内であった症例は全体として34眼(73.9%),PPV群23眼(71.9%),SB群11眼(78.6%)であった。また,13眼(28.3%)で術後に30mmHg以上の高眼圧を認め(PPV群12眼,SB群1眼),PPVで有意に多かった(p=0.035,フィッシャーの直接確率検定)。さらにPPV群内でPPVのみ行った群(21眼)とSBを併施した群(11眼),また,シリコーンオイルを注入した群(6眼)とSF6を注入した群(25眼)に分けて検討したが有意な差はなかった。4眼は半年後も術後に発症した高眼圧症遷延のために,緑内障点眼を要した。

結論:RRD手術においてPPVを選択した場合,SBと比べて術後高眼圧をきたしやすい可能性がある。

極早期緑内障における眼底対応視野検査の有用性

著者: 早田義典

ページ範囲:P.1276 - P.1280

要約 目的:極早期の緑内障において,潜在している緑内障を顕在化することは,治療の開始や継続を促すうえで重要であり,そのためには静的視野検査の新たな方法が必要である。そこで今回,前視野緑内障の症例に対して,光干渉断層計(OCT)の網膜神経節細胞複合体(GCC)の検査結果を用いた眼底対応視野検査を施行して,その有用性を検討した。

対象と方法:2021年7月〜2022年2月の間にそうだ眼科を受診し,前視野緑内障と診断した症例26例35眼(男性21眼,女性14眼)で,年齢は65.2±12.1歳を対象とした。固視不良,偽陽性,偽陰性,視力0.7未満,角膜混濁,網膜疾患,内眼手術歴がある症例は除外とした。ニデックOCT RS-3000でGCC検査を行い,検査結果をコーワ視野計AP-7700に取り込み,眼底対応視野検査を施行した。

結果:静的視野検査(24-2)で異常はなく,眼底対応視野検査で異常があった症例が35眼中21眼であった。

結論:OCTのGCC検査を用いた眼底対応視野検査により,前視野緑内障35眼中21眼(60%)で緑内障の機能異常の検出が可能であった。このことから,OCTのGCC検査を用いた眼底対応視野検査は,極早期緑内障の機能異常の検出に有用である。

涙腺部MRI計測による悪性リンパ腫とIgG4関連疾患の鑑別

著者: 笠松桃子 , 根本裕次 , 中野優治 , 高橋浩

ページ範囲:P.1281 - P.1287

要約 目的:悪性リンパ腫(ML)とIgG4関連疾患(IgG4RD)の鑑別における涙腺部MRI計測の有用性について検討する。

対象と方法:2016年10月〜2021年11月に日本医科大学付属病院眼科外来を初診し,涙腺生検で診断が確定した8例(ML 3例,IgG4RD 5例)を後ろ向きに調査した。術前MRI T1強調画像中,涙腺が最大に描出された断面を用い,眼球を中心に,冠状断では上側を0度,耳側を90度とし,軸位断では前側を0度,耳側を90度として眼窩部涙腺の範囲および中心角度を計測し,涙腺の範囲指数(冠状断と軸位断の涙腺範囲を乗算値),涙腺の左右差指数を算出して,t検定を用いて疾患別に比較した。

結果:涙腺範囲は,冠状断・軸位断ともにML(冠状断 平均177.2度,軸位断 平均154.0度)がIgG4RD(冠状断 平均109.8度,軸位断 平均116.4度)に比べて有意に大きかった。涙腺の範囲指数はMLがIgG4RDに比べて有意に大きかった。左右差指数は,ML(冠状断0.52,軸位断0.58)がIgG4RD(冠状断0.90 軸位断0.85)に比べて左右差が大きかった。

結論:MLはIgG4RDに比べて涙腺は大きく左右差を生じやすい。涙腺部のMRI計測は両者の鑑別に有用である。

内転時の上斜筋過動を伴うA型外斜視に対する上斜筋腱延長術の手術効果の検討

著者: 三井康平 , 安田小百合 , 高井佳子 , 岩田恵美 , 岩瀬千絵 , 藤原久美 , 坪田真琴

ページ範囲:P.1289 - P.1295

要約 目的:内下方視時の上斜筋過動を伴うA型外斜視に対する上斜筋腱延長術の手術効果を検討する。

対象と方法:2018年7月〜2022年1月に名古屋大学医学部附属病院で両上斜筋腱延長術を行った9例18眼(男性4例,女性5例)を対象とし,診療録から年齢,性別,術式,術前後の眼球運動,斜視角,立体視,眼球回旋の程度を抽出し,合併症の有無,両上斜筋腱延長術前後の眼球運動,斜視角,立体視,眼球回旋をマン・ホイットニーのU検定を用いて比較した。p<0.05を有意差ありとした。

結果:内下方視時の下斜筋過動,垂直斜視角,眼球回旋は有意差がなく,内転時の上斜筋過動,術前後の水平斜視角の上下差,立体視は有意に改善した。術後合併症はみられなかった。

結論:両上斜筋過動を伴うA型外斜視に対する上斜筋腱延長術は,有意に上斜筋過動,Aパターンを改善したが,術後の垂直斜視角,眼球回旋の程度に対しては影響を与えなかった。内転時の下転過動を伴うA型外斜視に対して上斜筋腱延長術を行い,良好な術後成績が得られた。

運転外来におけるドライビングシミュレータ事故に関与する因子

著者: 平賀拓也 , 國松志保 , 深野佑佳 , 岩坂笑満菜 , 黒田有里 , 桑名潤平 , 伊藤誠 , 田中宏樹 , 井上賢治

ページ範囲:P.1296 - P.1302

要約 目的:視野障害患者にアイトラッカー搭載ドライビングシミュレータ(DS)を施行し,DS事故に関連する因子について検討した。

対象と方法:運転外来を受診した121名(平均年齢63.0±13.3歳)を対象に,運転調査(1週間あたりの運転時間,過去5年間の事故歴の有無),視力検査,中心24-2 SITA standardプログラムを用いたハンフリー視野検査(HFA24-2),両眼開放エスターマンテスト,認知機能検査(MMSE),DSを施行した。HFA24-2より両眼重ね合わせ視野(IVF)を作成し,IVF上下半視野の平均網膜感度を求めた。DS時の視線の動きは,据え置き型眼球運動計測装置Tobii Pro X3-120,Tobii Pro nano(Tobii Technology社)にて測定し,5分間の全走行中の指標の水平x/垂直y座標の標準偏差(視線水平/垂直SD)から「視線のばらつき」を求めた。DSの15場面での事故件数と,視力・視野・MMSE・視線のばらつきとの相関を調べた。

結果:DS走行中に1.8±1.9件(平均±SD)の事故を認めた。DS事故件数は,年齢(r=0.52,p<0.0001),MMSE(r=−0.22,p=0.025),視野良好眼の平均偏差(MD)値(r=−0.28,p=0.0024),視野不良眼のMD(r=−0.21,p=0.021),エスターマンスコア(r=−0.29,p=0.0015),上半視野IVF平均網膜感度(r=−0.29,p=0.0012),下半視野IVF平均網膜感度(r=−0.33,p=0.0003),水平方向の視線のばらつき(r=−0.43,p<0.0001)と有意な相関があった。

結論:視野障害患者では,高齢であるほど,認知機能が低下しているほど,視野障害が強いほど事故が多くなるだけでなく,水平方向の視線の動きが少ないことも事故につながるため,安全運転の指導時に注意喚起する必要がある。

白内障手術を行った末期癌患者の3症例

著者: 中山馨 , 上甲覚

ページ範囲:P.1303 - P.1307

要約 目的:末期癌患者に対して白内障手術を行った報告。

症例:[症例1]白内障手術時65歳の男性。Stage Ⅳの肺腺癌化学療法および腰椎転移に対して放射線療法を行っていた。術前矯正視力は右0.7,左0.5。左眼からの手術希望があり,超音波白内障手術を施行した。術後視力は(1.2)に回復し,引き続き右眼の手術も希望していたが,左眼手術6週間後に死亡した。

[症例2]白内障手術時76歳の男性。Stage Ⅳの肺腺癌化学療法中。胸椎転移に対して放射線療法後,脳転移に対してγナイフを施行していた。術前矯正視力は右0.3,左0.2で術後は両(1.2)に改善した。術10か月後に死亡した。

[症例3]白内障手術時80歳の男性。Stage Ⅳの肺腺癌化学療法中。術前矯正視力は両0.9。右眼術後矯正視力は1.2に改善した。右眼手術4か月後に死亡した。

結論:末期癌の患者に対して白内障手術を実施し,生活の質を向上する医療を提供することができた。

リパスジル0.4%追加点眼前後の眼圧変動をトリガーフィッシュシステムで測定した症例報告

著者: 黄士恭 , 水木信久

ページ範囲:P.1309 - P.1313

要約 目的:コンタクトレンズ型センサー(CLS)を用いて24時間眼圧変動を測定することにより,リパスジル0.4%点眼薬による治療前後の眼圧の日内変動幅の縮小効果を評価した1例を報告する。

症例:原発性開放隅角緑内障の診断でオミデネパグイソプロピル0.002%(OMDI),ドルゾラミド塩酸塩2%/チモロールマレイン酸塩0.5%を両眼治療中の40代の男性を対象にリパスジル0.4%を2回/日,2週間追加点眼前後に24時間眼圧変動をCLSで測定した。RAWデータ日内変動幅(就寝時平均眼圧mVeq−覚醒時平均眼圧mVeq)は,追加点眼前110.039mVeq v.s. 追加点眼後115.493mVeqであった。Cosine fit curve振幅は追加点眼前123.19mVeq v.s. 追加点眼後156.94mVeqであった。

考察:リパスジル0.4%点眼により日内変動幅の縮小はみられなかった。リパスジル0.4%点眼の効果は昼間だけでなく夜間でも作用しているため,日内変動幅は縮小しなかったと推測した。しかし,今回の対象症例は1症例のみであったため今後症例数を増やし,さらに検討を重ねていくことが必要である。

線維柱帯切開術眼内法における切開範囲の術後眼圧への影響

著者: 大坪充 , 善岡尊文 , 木ノ内玲子 , 川井基史 , 中林征吾 , 神谷隆行 , 宇都宮嗣了 , 宋勇錫

ページ範囲:P.1314 - P.1319

要約 目的:線維柱帯切開術眼内法における切開範囲の術後成績への影響を検討した。

対象と方法:旭川医科大学病院および市立稚内病院において2017年3月〜2021年9月にマイクロフックトラベクロトミー,スーチャートラベクロトミー眼内法を施行し6か月間通院した62例74眼を対象とし,術前眼圧,術後6か月の眼圧を後ろ向きに検討を行った。

結果:平均年齢71.5±12.1歳,切開範囲202.4±85.4度,病型は広義原発開放隅角緑内障44眼,落屑緑内障11眼,ぶどう膜炎続発緑内障7眼,ステロイド緑内障12眼であった。全体で術前平均眼圧は21.2±9.5mmHg,術後6か月後眼圧は14.5±6.0mmHgであり,有意に下降した(p<0.0001)。術後眼圧を目的変数として多変量解析を行ったが,切開範囲との関連はなかった(p=0.38)。術後眼圧下降率を目的変数として同様の解析を行うと,切開範囲で有意な相関があった〔回帰係数(95%信頼区間),0.07(0〜0.13);p<0.05〕。

結論:本研究で線維柱帯切開範囲による術後眼圧への影響はみられなかった。しかし,切開範囲は眼圧下効率の増加に関与する可能性が示唆された。

網膜血管増殖性腫瘍による続発性黄斑上膜を認めた2例

著者: 田上優佳 , 藤原亮 , 盛秀嗣 , 大中誠之 , 山田晴彦 , 髙橋寛二

ページ範囲:P.1321 - P.1328

要約 目的:網膜血管増殖性腫瘍(RVPT)は網膜血管およびグリア細胞の増殖を示す比較的稀な疾患である。今回,RVPTによる続発性黄斑上膜を認めた2例を経験したので報告する。

症例1:62歳,男性。左眼に黄斑上膜および網膜周辺部耳下側に橙黄色腫瘤を認めた。腫瘤に対し網膜光凝固術を施行し,術1か月後に黄斑上膜が増強したため,術2か月後に硝子体手術を施行した。摘出した黄斑上膜は,免疫染色で血小板内皮細胞接着分子-1(CD31/PECAM-1),GFAP染色,α-SMA陽性,PDGF-β陰性であった。

症例2:55歳,女性。右眼は黄斑上膜および網膜周辺部下方に血管腫様の腫瘤を認めた。硝子体手術にて黄斑上膜の剝離除去を行ったRVPTに対しては腫瘍を凝固壊死させる目的で冷凍凝固術を行った。摘出した黄斑上膜は,免疫染色でCD31,GFAP陽性であった。

結論:RVPTに続発する黄斑上膜に対し硝子体手術で黄斑上膜を除去し,組織学的検索を行った。除去した黄斑上膜は未熟な血管成分がみられ,糖尿病網膜症の増殖膜と類似する所見が得られた。このことから本症における黄斑上膜は急速に肥厚し拡大する可能性があるため,早期に黄斑上膜の剝離除去を行うことが望ましいと考えられた。また肥厚し,網膜に強固に癒着した黄斑上膜を診た場合,網膜周辺部に血管腫瘍が存在する可能性を考え,注意深く眼底検査を行うべきである。

急性後部多発性斑状色素上皮症の治療中に脈絡膜構造変化の経過を追えた1症例

著者: 三宅ゆりな , 寺崎寛人 , 迫口智紀 , 富田将利 , 椎原秀樹 , 園田祥三 , 中尾久美子 , 坂本泰二

ページ範囲:P.1329 - P.1335

要約 目的:急性後部多発性斑状色素上皮症(APMPPE)の脈絡膜構造変化を経時的に観察した1例を報告すること。

症例:61歳,女性。左眼の変視症を主訴に鹿児島大学病院眼科を紹介され受診した。初診時視力は左右ともに(1.0)であった。両眼とも前眼部,硝子体内に炎症所見を認めず,左眼のみ後極部に黄白色の斑状病変を網膜色素上皮レベルに認めた。光干渉断層計では,左眼黄斑部に網膜下液と脈絡膜の肥厚,網膜色素上皮ラインの波うちを認めた。造影検査の結果も併せてAPMPPEと診断し0.1%ベタメタゾン点眼を開始した。治療開始後2週間で漿液性網膜剝離は消失,1か月後には黄白色の網膜色素上皮レベルの斑状病変は消失し,歪視も改善した。

結果:患眼の中心窩下脈絡膜厚は初診時とその1,3か月目で,650μm,351μm,165μmであり,時間とともに減少した。また急性期では脈絡膜間質成分の割合が増加し,経過とともに管腔/間質比が2.03から2.40へと増大した。

結論:APMPPEの診断と経過観察に中心窩下脈絡膜厚や脈絡膜構造変化は有用である可能性がある。

獨協医科大学病院における梅毒性ぶどう膜炎6例の臨床像の検討

著者: 松本はるか , 永田万由美 , 鈴木重成 , 妹尾正

ページ範囲:P.1336 - P.1342

要約 目的:眼症状を契機に確定診断された梅毒性ぶどう膜炎6例の臨床像について報告する。

対象と方法:2018年11月〜2022年4月に原因不明のぶどう膜炎で獨協医科大学病院を受診し,梅毒性ぶどう膜炎と診断された症例6例9眼(男性2例,女性4例,平均年齢55.0±5.6歳)に対し,臨床所見および治療経過について後ろ向きに調査した。

結果:すべての症例が2期梅毒以上の確定診断を受けた。髄液検査を施行した5例中3例で髄液細胞増多を認めたが,神経学的所見は1例で認めるのみであった。駆梅療法は確定診断後の未受診患者1例を除いた5例全例で施行され,矯正視力の改善またはlogMAR視力−0.1の維持を認めた。

結論:当院で眼症状を契機に梅毒感染が明らかとなった症例では,神経梅毒が多く認められた。原因不明のぶどう膜炎の精査時には梅毒性ぶどう膜炎も念頭に置き,他科と連携した全身精査が重要と考えられる。

加齢黄斑変性による黄斑下出血に対するt-PA,ガス,抗VEGF薬の硝子体注射後経過

著者: 池川泰民 , 鳥飼智彦 , 平松友佳子 , 小林武史 , 白石敦

ページ範囲:P.1343 - P.1350

要約 目的:加齢黄斑変性(AMD)による黄斑下出血は予後不良とされており,視力改善には血腫の早期除去が重要になる。黄斑下出血に対し,ラニビズマブ,モンテプラーゼ,C3F8の硝子体注射のみで血腫移動を行い,その治療成績を検討したので報告する。

対象と方法:対象は,2021年4月〜2022年3月に愛媛大学医学部附属病院を受診したAMDによる黄斑下出血症例,9例9眼(男性7例,女性2例,平均年齢76.4±10.7歳)。ラニビズマブ,モンテプラーゼ,C3F8の硝子体注射後,48時間の伏臥位を行い,6か月間観察した。

結果:発症から治療までの平均日数は17.9±26.2日。治療前の平均logMAR視力は1.2±0.5,平均中心窩網膜厚は687±306μm,平均中心窩網膜色素上皮剝離(PED)厚は337±305μmであった。

治療後6か月の平均logMAR視力は1.1±0.6(p=1.0),平均中心窩網膜厚は219±159μm(p=0.04),平均中心窩PED厚は216±313μm(p=0.6)であった。黄斑下出血に関しては,全例で下方への移動を認めた。合併症は,硝子体出血を2例認めた。追加治療として,硝子体出血を認めた2例に硝子体手術,滲出性変化を認めた7例に抗血管内皮増殖因子(VEGF)薬投与を行った。

結論:今回の検討では,注射後に伏臥位の姿勢制限を行い,黄斑下血腫は全例で下方移動した。血腫の移動方向および移動量に関しては姿勢による影響を受けるのかさらなる検討が必要。モンテプラーゼによる血腫移動の報告は少なく,投与量に関しさらなる検討が必要である。黄斑下血腫移動後も視力に影響する再出血や滲出性変化を起こす場合があり,血腫移動の方法に関してはさらなる検討が必要である。

弱視治療中に発見された視路視床下部毛様細胞性星細胞腫の1例

著者: 寺尾まどか , 廣川貴久 , 柊山友里恵 , 戸成匡宏 , 松尾純子 , 奥英弘 , 喜田照代 , 卜部馨介

ページ範囲:P.1351 - P.1356

要約 目的:小児の弱視治療中に発見された視路視床下部毛様細胞性星細胞腫について報告する。

症例:初診時,11か月の男児,軽度眼振にて大阪医科薬科大学病院に紹介され受診した。前眼部,中間透光体,眼底に異常なく,眼球運動も良好で,眼位は間欠性外斜視の状態であった。2歳9か月になり,左視力不良,遠視性不同視があり,左不同視弱視と診断して眼鏡処方による弱視治療を開始した。しかし,その後も視力の改善は得られず,眼位も間欠性外斜視から恒常性外斜視に移行した。この間,相対的瞳孔求心路障害は明らかでなく,眼球突出は認めていない。5歳時にMRIを施行したところ,左視神経周囲から視交叉にかけてT2強調画像で高信号領域を認め,視路視床下部毛様細胞性星細胞腫と診断した。現在は視機能に増悪傾向がなく,慎重に経過観察している。

結論:弱視治療に抵抗する場合,積極的にMRIで頭蓋内の検索をする必要があると思われた。

デジタルデバイスの過剰使用により発症した急性内斜視における水平直筋付着部の形態

著者: 林麗如 , 林振民 , 西村智治 , 町田繁樹

ページ範囲:P.1357 - P.1361

要約 目的:近年,急性後天共同性内斜視(AACE)のうち,スマートフォンを含むデジタルデバイスの過剰使用によるAACE(SAACE)の発症が注目されている。SAACEは過剰な近見作業から輻湊痙攣による内直筋の緊張が増大し,内斜視になると考えられている。発症背景には,近視や輻湊と開散の不均衡などが挙げられているが,解剖学的な検討は少ない。今回,手術となった症例における術中水平直筋の所見を検討した。

対象と方法:手術となったSAACE患者14例において術中に内直筋および外直筋の輪部から付着部までの距離(付着部距離)と付着部での筋幅(付着部幅)を計測した。斜視のない網膜剝離患者21例(対照群)も同様に計測し比較した。内直筋の計測値を外直筋の計測値で除した値(内/外直筋付着部距離比および内/外直筋付着部幅比)も算出し,両群間で比較した。

結果:両群間に外直筋付着部距離および幅の差はなかったが,対照群に比べ,SAACE群の内直筋付着部幅は大きい傾向にあり,付着部距離は有意に短かった(p<0.05)。内/外直筋付着部距離比は有意に小さく,内/外直筋付着部幅比は有意に大きかった(p<0.05)。

考察と結論:SAACE患者は,長時間の近見作業によって,輻湊痙攣を起こし,内直筋緊張の増大に加え,内直筋の付着部が輪部に近く,内直筋の筋幅が大きいため,内・外直筋の不均衡により内斜視が発症しやすくなる可能性が示唆された。

今月の話題

日本臨床網膜研究会における感染性眼内炎の多施設後ろ向き観察研究

著者: 石川裕人

ページ範囲:P.1235 - P.1241

感染性眼内炎は発症確率こそ低いものの,発症すれば視力予後不良の重篤な疾患である。本稿ではコロナ時代に入る直前10年間のリアルデータを用いて,感染性眼内炎の外因性・内因性の別や病原体,治療成績などについて,多施設後ろ向き検討の結果の要約を記す。

連載 Clinical Challenge・43

線維柱帯切除後に浅前房になった症例

著者: 坂田礼

ページ範囲:P.1231 - P.1233

症例

患者:78歳,女性

既往歴:黄斑変性による左視力低下(小数視力<0.1)

現病歴:前医にて右眼の網膜中心静脈閉塞症を発症し,黄斑浮腫を認めたため抗血管内皮増殖因子(VEGF)治療を開始。経過中に眼圧が徐々に上昇し始めて,点眼・内服でもコントロールがつかなくなったため当院に紹介となった。

イチからわかる・すべてがわかる 涙器・涙道マンスリーレクチャー・11

臨床報告

診断にOCTアンギオグラフィが有用であった漿液性網膜剝離と視神経乳頭炎を合併した急性後部多発性斑状色素上皮症の1例

著者: 三浦夏紀 , 岡戸聡志 , 片岡恵子 , 伊藤逸毅

ページ範囲:P.1247 - P.1254

要約 目的:漿液性網膜剝離(SRD)と視神経乳頭炎を合併した急性後部多発性斑状色素上皮症(APMPPE)の診断に光干渉断層計アンギオグラフィ(OCTA)が有用であった1例を報告する。

症例:39歳,女性。左眼視力低下を訴え近医を受診し,左眼黄斑部にSRDを認めたため名古屋大学医学部附属病院を紹介され受診となった。

所見:初診時の矯正視力は右1.0,左0.6であった。両眼の眼底に特徴的な黄白色滲出斑を認め,左眼は黄斑部SRDと視神経乳頭発赤を伴っていた。OCTAでは両眼において脈絡毛細管板レベルと脈絡膜レベルでの低信号が認められ,脈絡膜の循環障害が示唆された。続いて行ったフルオレセイン蛍光眼底造影では特徴的な蛍光の逆転現象が認められ,インドシアニングリーン蛍光眼底造影でもOCTAと同様な脈絡膜の循環障害所見を認めたことからAPMPPEと診断した。メチルプレドニゾロン25mg(0.5mg/kg/日)の経口投与によって黄斑部SRDと視神経乳頭発赤は改善し,速やかな視力改善を得た。

結論:SRDと視神経乳頭発赤を伴うAPMPPEの症例を経験し,診断に至る過程でOCTAが有用であった。メチルプレドニゾロン経口投与により速やかに症状は改善した。

黄斑円孔の内境界膜剝離併用硝子体術後に閉鎖を確認後,円孔再発を認めた3症例の検討

著者: 横田開人 , 盛秀嗣 , 山田晴彦 , 髙橋寛二

ページ範囲:P.1255 - P.1261

要約 目的:黄斑円孔に対して硝子体手術を施行し,閉鎖後に長期経過で再発を認めた3例について検討した。

対象と方法:2006年1月〜2021年4月の期間に関西医科大学附属病院眼科において,内境界膜(ILM)剝離および空気またはSF6(六フッ化硫黄)ガスタンポナーデを併用し,硝子体手術を行った黄斑円孔を対象として診療録を後ろ向きに検討した。術後1年以上経過を追跡できた患者のなかで,初回手術で閉鎖された症例を対象に,術後6か月以上経過してから再発した症例を長期経過後の再発と定義した。

結果:黄斑円孔に対してILM剝離およびガスタンポナーデ併用硝子体手術を行って閉鎖が得られた症例は677例中704眼であった。そのうち,再発を認めた症例は3例3眼(0.43%)であった。内訳としては男性1例,女性2例,初回手術時の年齢は54〜71歳(平均63.7±7.1歳)であった。初回手術時の円孔の分類は,Gass旧分類ですべてstage 4であった。眼軸長は24.45〜33.35mm(平均28.5±3.6mm)で長眼軸の傾向であった。閉鎖後からの再発期間は36〜128か月(平均70.7±62.7か月)で,すべて再手術を行って再閉鎖した。円孔径の平均は横径で初回時,最大径が326.7±125.5μm,最小径が140.3±28.8μm,再発時の横径平均値は最大径が438.0±122.5μm,最小径が194.3±72.1μmで,再発時のほうが円孔は大きかった。

結論:ILM剝離を併用し,完全に閉鎖を確認した黄斑円孔が長期経過後に再発した。再発期間は36〜128か月であったことから,黄斑円孔は手術でいったん閉鎖がみられたとしても術後長期間にわたって経過観察が必要である。

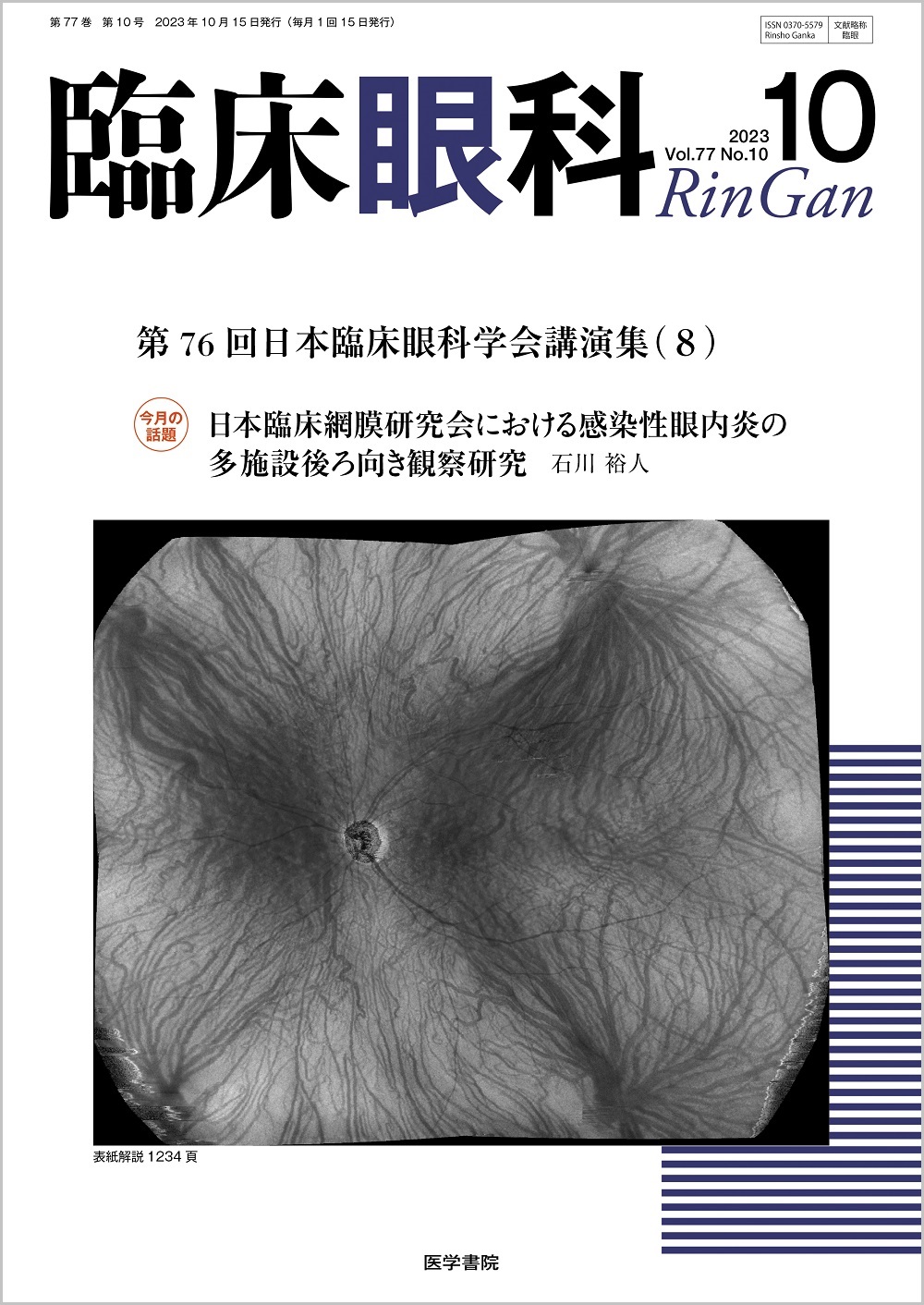

今月の表紙

中心性漿液性脈絡網膜症のEn face画像

著者: 稲垣恵子 , 西口康二

ページ範囲:P.1234 - P.1234

症例は55歳,男性。3か月前より,左眼の変視を自覚し近医を受診した。その際,中心性漿液性脈絡網膜症を認めたため,循環障害改善薬の内服にて経過をみていたが,網膜下液の貯留が増大傾向にあり,早期治療を希望されたため精査加療目的で当院に紹介となった。

初診時の左視力は(1.0)であった。黄斑部OCTで網膜下液を認め,フルオレセイン蛍光眼底造影では,後期にてpooling,インドシアニングリーン蛍光眼底造影では,脈絡膜中大血管の拡張や脈絡膜血管吻合を認めた。さらに,広角OCTAが撮影可能なXepilio OCT-S1(キヤノン)にて,渦静脈膨大部を含めた広角En face画像を撮影した。1枚で23mm×20mmの広角OCTAが撮影でき,さらに4〜5枚の画像をパノラマ合成する機能が搭載されており,最大30mm(110度相当)の画像が取得できる。固視が悪いと時間がかかり,画像も粗くなってしまうため,患者さんにも協力をいただき,撮影者が声掛けをしながら撮影を行った。

Book Review

神経眼科—臨床のために 第4版 フリーアクセス

著者: 若倉雅登

ページ範囲:P.1288 - P.1288

臨床神経眼科は神経科学と眼科学が統合された独立分野で,その萌芽は20世紀初頭の米国にあった。1947年Frank B Walsh(1895〜1978)の『Clinical Neuro-ophthalmology』が上梓されるに及び,神経眼科学は広く認知された。やがてこの国は,W. F. Hoyt(1926〜2019),J. Lawton Smith(1929〜2011)らその道の泰斗を輩出し,神経眼科学は黄金時代を迎えた。

この時代にマイアミ大に留学した日本人医師がいた。藤野貞(1922〜2005),本書の初版版の著者である。長崎大助教授を辞して,この新領域を学びに渡米したのである。そこでは臨床だけでなく,視交叉血管の研究にも打ち込んだ。そして,この新領域の臨床医学をひっさげて67年に帰国すると,東京,東京医科歯科,慶應義塾,北里,大分医科などの大学や都立病院で神経眼科臨床を実践し,85年には今も続く夏の勉強会を立ち上げた。日本の弱点とされる臨床実践教育のため,彼はいずれの常勤職にもならずに全国を奔走した。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1226 - P.1227

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1228 - P.1229

Information 第27回 公益社団法人 日本網膜色素変性症協会(JRPS)研究助成審査結果のご報告 フリーアクセス

ページ範囲:P.1254 - P.1254

Information 第28回 公益社団法人 日本網膜色素変性症協会(JRPS)研究助成のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.1342 - P.1342

学会・研究会 ご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.1362 - P.1364

アンケート用紙

ページ範囲:P.1370 - P.1370

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.1371 - P.1371

あとがき フリーアクセス

著者: 稲谷大

ページ範囲:P.1372 - P.1372

ヒヤリとする事件に遭遇しました。JR京都駅で福井へ向かう特急サンダーバードの1両目に乗り込もうとしたところ,車両の入り口付近に設置されている車両操作スイッチパネルの扉が鍵閉め忘れで開いたままになっていることに気づきました。ドアから身を乗り出して,駅員や車掌に大声で手を振りながら,その異常を知らせようとしましたが,誰にも気づかれません。そうこうしているうちに「ドアが閉まります」のアナウンスが入り,身体のド真ん中でドアに挟まってしまいました。半ドアに気づかないまま「発車します」というアナウンスがあり,「これはエライことになった!」と叫びまくるも駅員も車掌も気づかず,最後はホームにいたお客さんが堪りかねて運転士に異常を知らせてくれたおかげで,事なきをえました。電車は3分遅れで出発し,車掌さんが私の座席のところへやって来たので,事情を尋ねてみたところ,なんと1両目は車掌側からは見えないので安全確認できないとのこと! 代わりに,駅員が確認するか,ホームのカメラで確認していないのかな?

パネル扉の鍵閉め忘れ,車掌の安全確認漏れ,駅員の安全確認漏れ,半ドア確認漏れ,事故のあった乗客への連絡先聴取漏れ,などなど,病院でのオカレンス事象でもありがちな幾つもの抜けが重なって今回のような間一髪のヒヤリハットになったのではないかと思いました。最近,人身事故で列車のダイヤが乱れることをよく経験しますが,私が経験したようなオカレンスで犠牲になっている人が実は結構いるのではないでしょうか。本号に,私への追悼文が掲載されるようなことにならないでよかったです。

基本情報

バックナンバー

78巻13号(2024年12月発行)

特集 生活習慣と眼の病気のビミョーな関係。

78巻12号(2024年11月発行)

特集 ザ・脈絡膜。

78巻11号(2024年10月発行)

増刊号 6年前の常識は現在の非常識!—AI時代へ向かう今日の眼科医へ

78巻10号(2024年10月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[8]

78巻9号(2024年9月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[7]

78巻8号(2024年8月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[6]

78巻7号(2024年7月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[5]

78巻6号(2024年6月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[4]

78巻5号(2024年5月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[3]

78巻4号(2024年4月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[2]

78巻3号(2024年3月発行)

特集 第77回日本臨床眼科学会講演集[1]

78巻2号(2024年2月発行)

特集 先端医療を先取りしよう—日本にはない海外の医療

78巻1号(2024年1月発行)

特集 今,あらためてコンタクトレンズについて学ぼう!

77巻13号(2023年12月発行)

特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報

77巻12号(2023年11月発行)

特集 意外と知らない小児の視力低下

77巻11号(2023年10月発行)

増刊号 眼科の処置・小手術・最新の治療—基本手技から緊急時の対応まで〔特別付録Web動画〕

77巻10号(2023年10月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[8]

77巻9号(2023年9月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[7]

77巻8号(2023年8月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[6]

77巻7号(2023年7月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[5]

77巻6号(2023年6月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[4]

77巻5号(2023年5月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[3]

77巻4号(2023年4月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[2]

77巻3号(2023年3月発行)

特集 第76回日本臨床眼科学会講演集[1]

77巻2号(2023年2月発行)

特集 視神経炎診療のブレークスルー—病態理解から新規治療まで

77巻1号(2023年1月発行)

特集 日本の眼の難病—何がどこまでわかってきたのか?

76巻13号(2022年12月発行)

特集 ゲノム解析の「今」と「これから」—解析結果は眼科診療に何をもたらすか

76巻12号(2022年11月発行)

特集 眼疾患を起こすウイルスたちを知る

76巻11号(2022年10月発行)

増刊号 最新臨床研究から探る眼科臨床のギモンQ&A

76巻10号(2022年10月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[8]

76巻9号(2022年9月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[7]

76巻8号(2022年8月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[6]

76巻7号(2022年7月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[5]

76巻6号(2022年6月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[4]

76巻5号(2022年5月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[3]

76巻4号(2022年4月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[2]

76巻3号(2022年3月発行)

特集 第75回日本臨床眼科学会講演集[1]

76巻2号(2022年2月発行)

特集 眼瞼疾患の「切らない」治療 vs 「切る」治療

76巻1号(2022年1月発行)

特集 一挙公開! 緑内障手術ラインナップ

75巻13号(2021年12月発行)

特集 網膜剝離の現在—見えてきた実像と最新の治療戦略

75巻12号(2021年11月発行)

特集 網膜色素変性のアップデート

75巻11号(2021年10月発行)

増刊号 この症例このまま診ていて大丈夫? 病診連携にもとづく疾患別眼科診療ガイド

75巻10号(2021年10月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[8]

75巻9号(2021年9月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[7]

75巻8号(2021年8月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[6]

75巻7号(2021年7月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[5]

75巻6号(2021年6月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[4]

75巻5号(2021年5月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[3]

75巻4号(2021年4月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[2]

75巻3号(2021年3月発行)

特集 第74回日本臨床眼科学会講演集[1]

75巻2号(2021年2月発行)

特集 前眼部検査のコツ教えます。

75巻1号(2021年1月発行)

特集 もう悩まない ぶどう膜炎の診断と治療—達人の診療プロセスを教えます

74巻13号(2020年12月発行)

特集 黄斑円孔/偽円孔手術を極める!

74巻12号(2020年11月発行)

特集 ドライアイを極める!

74巻11号(2020年10月発行)

増刊号 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル—[特別Web付録]説明書・同意書の実例99点

74巻10号(2020年10月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[8]

74巻9号(2020年9月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[7]

74巻8号(2020年8月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[6]

74巻7号(2020年7月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[5]

74巻6号(2020年6月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[4]

74巻5号(2020年5月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[3]

74巻4号(2020年4月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[2]

74巻3号(2020年3月発行)

特集 第73回日本臨床眼科学会講演集[1]

74巻2号(2020年2月発行)

特集 日常臨床でのロービジョンケアの勘どころ

74巻1号(2020年1月発行)

特集 画像が開く新しい眼科手術

73巻13号(2019年12月発行)

特集 緑内障の新しい診療法とその評価—ホントのところは?

73巻12号(2019年11月発行)

特集 感染性角膜炎—もうガイドラインだけでは足りない!

73巻11号(2019年10月発行)

増刊号 実戦 メディカル眼科治療アップデート

73巻10号(2019年10月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[8]

73巻9号(2019年9月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[7]

73巻8号(2019年8月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[6]

73巻7号(2019年7月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[5]

73巻6号(2019年6月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[4]

73巻5号(2019年5月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[3]

73巻4号(2019年4月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[2]

73巻3号(2019年3月発行)

特集 第72回日本臨床眼科学会講演集[1]

73巻2号(2019年2月発行)

特集 眼内レンズ偏位・脱臼に対する手術—最新版

73巻1号(2019年1月発行)

特集 今が旬! アレルギー性結膜炎

72巻13号(2018年12月発行)

特集 OCTアンギオグラフィを始めるために—コツと落とし穴

72巻12号(2018年11月発行)

特集 涙器涙道手術の最近の動向

72巻11号(2018年10月発行)

増刊号 7年前の常識は現在の非常識!—眼科診療の最新標準

72巻10号(2018年10月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[8]

72巻9号(2018年9月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[7]

72巻8号(2018年8月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[6]

72巻7号(2018年7月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[5]

72巻6号(2018年6月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[4]

72巻5号(2018年5月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[3]

72巻4号(2018年4月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[2]

72巻3号(2018年3月発行)

特集 第71回日本臨床眼科学会講演集[1]

72巻2号(2018年2月発行)

特集 眼窩疾患の最近の動向

72巻1号(2018年1月発行)

特集 黄斑円孔の最新レビュー

71巻13号(2017年12月発行)

特集 網膜硝子体手術の新しいスタイル

71巻12号(2017年11月発行)

特集 視神経炎最前線

71巻11号(2017年10月発行)

増刊号 眼科基本検査パーフェクトガイド—理論と実技のすべてがわかる

71巻10号(2017年10月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[8]

71巻9号(2017年9月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[7]

71巻8号(2017年8月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[6]

71巻7号(2017年7月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[5]

71巻6号(2017年6月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[4]

71巻5号(2017年5月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[3]

71巻4号(2017年4月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[2]

71巻3号(2017年3月発行)

特集 第70回日本臨床眼科学会講演集[1]

71巻2号(2017年2月発行)

特集 前眼部診療の最新トピックス

71巻1号(2017年1月発行)

特集 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か?

70巻13号(2016年12月発行)

特集 脈絡膜から考える網膜疾患

70巻12号(2016年11月発行)

特集 美しさを追求する眼形成—眼瞼手術の基本手技+仕上がりを高めるコツ

70巻11号(2016年10月発行)

増刊号 眼感染症の傾向と対策—完全マニュアル

70巻10号(2016年10月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[8]

70巻9号(2016年9月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[7]

70巻8号(2016年8月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[6]

70巻7号(2016年7月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[5]

70巻6号(2016年6月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[4]

70巻5号(2016年5月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[3]

70巻4号(2016年4月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[2]

70巻3号(2016年3月発行)

特集 第69回日本臨床眼科学会講演集[1]

70巻2号(2016年2月発行)

特集 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい

70巻1号(2016年1月発行)

特集 眼内レンズアップデート

69巻13号(2015年12月発行)

特集 これからの眼底血管評価法

69巻12号(2015年11月発行)

特集 遺伝性網膜疾患のトータルケア

69巻11号(2015年10月発行)

増刊号 緑内障なんでも質問箱—エキスパートに聞いたら最新エビデンスをもとにズバリと答えてくれた!

69巻10号(2015年10月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(8)

69巻9号(2015年9月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(7)

69巻8号(2015年8月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(6)

69巻7号(2015年7月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(5)

69巻6号(2015年6月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4)

69巻5号(2015年5月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(3)

69巻4号(2015年4月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(2)

69巻3号(2015年3月発行)

特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(1)

69巻2号(2015年2月発行)

特集2 近年のコンタクトレンズ事情

69巻1号(2015年1月発行)

特集2 硝子体手術の功罪

68巻13号(2014年12月発行)

特集 新しい術式を評価する

68巻12号(2014年11月発行)

特集 網膜静脈閉塞の最新治療

68巻11号(2014年10月発行)

増刊号 ターゲット別! 画像診断お助けガイド—基本画像から最新モダリティまで

68巻10号(2014年10月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(8)

68巻9号(2014年9月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(7)

68巻8号(2014年8月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(6)

68巻7号(2014年7月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(5)

68巻6号(2014年6月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(4)

68巻5号(2014年5月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(3)

68巻4号(2014年4月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(2)

68巻3号(2014年3月発行)

特集 第67回日本臨床眼科学会講演集(1)

68巻2号(2014年2月発行)

特集 ロービジョンケアの基本をマスターしよう

68巻1号(2014年1月発行)

特集 眼底疾患と悪性腫瘍

67巻13号(2013年12月発行)

特集 新しい角膜パーツ移植

67巻12号(2013年11月発行)

特集 抗VEGF薬をどう使う?

67巻11号(2013年10月発行)

特集 図で早わかり 実戦!眼科薬理

67巻10号(2013年10月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(8)

67巻9号(2013年9月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(7)

67巻8号(2013年8月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(6)

67巻7号(2013年7月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(5)

67巻6号(2013年6月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(4)

67巻5号(2013年5月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(3)

67巻4号(2013年4月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(2)

67巻3号(2013年3月発行)

特集 第66回日本臨床眼科学会講演集(1)

67巻2号(2013年2月発行)

特集 中心性漿液性脈絡網膜症の病態と治療

67巻1号(2013年1月発行)

特集 新しい緑内障手術

66巻13号(2012年12月発行)

66巻12号(2012年11月発行)

特集 災害,震災時の眼科医療

66巻11号(2012年10月発行)

特集 オキュラーサーフェス診療アップデート

66巻10号(2012年10月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(8)

66巻9号(2012年9月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(7)

66巻8号(2012年8月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(6)

66巻7号(2012年7月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(5)

66巻6号(2012年6月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(4)

66巻5号(2012年5月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(3)

66巻4号(2012年4月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(2)

66巻3号(2012年3月発行)

特集 第65回日本臨床眼科学会講演集(1)

66巻2号(2012年2月発行)

特集 疾患メカニズムの新しい理解と治療の展開

66巻1号(2012年1月発行)

65巻13号(2011年12月発行)

65巻12号(2011年11月発行)

特集 脈絡膜の画像診断

65巻11号(2011年10月発行)

特集 眼科診療:5年前の常識は,現在の非常識!

65巻10号(2011年10月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(8)

65巻9号(2011年9月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(7)

65巻8号(2011年8月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(6)

65巻7号(2011年7月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(5)

65巻6号(2011年6月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(4)

65巻5号(2011年5月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(3)

65巻4号(2011年4月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(2)

65巻3号(2011年3月発行)

特集 第64回日本臨床眼科学会講演集(1)

65巻2号(2011年2月発行)

特集 新しい手術手技の現状と今後の展望

65巻1号(2011年1月発行)

64巻13号(2010年12月発行)

特集 基礎研究から難治性眼疾患のブレークスルーをねらえ

64巻12号(2010年11月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(9)

64巻11号(2010年10月発行)

特集 新しい時代の白内障手術

64巻10号(2010年10月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(8)

64巻9号(2010年9月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(7)

64巻8号(2010年8月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(6)

64巻7号(2010年7月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(5)

64巻6号(2010年6月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(4)

64巻5号(2010年5月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(3)

64巻4号(2010年4月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(2)

64巻3号(2010年3月発行)

特集 第63回日本臨床眼科学会講演集(1)

64巻2号(2010年2月発行)

特集 OCTによって緑内障診療の何が変わるか

64巻1号(2010年1月発行)

63巻13号(2009年12月発行)

63巻12号(2009年11月発行)

特集 黄斑手術の基本手技

63巻11号(2009年10月発行)

特集 緑内障診療―グレーゾーンを越えて

63巻10号(2009年10月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(8)

63巻9号(2009年9月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(7)

63巻8号(2009年8月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(6)

63巻7号(2009年7月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(5)

63巻6号(2009年6月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(4)

63巻5号(2009年5月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(3)

63巻4号(2009年4月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(2)

63巻3号(2009年3月発行)

特集 第62回日本臨床眼科学会講演集(1)

63巻2号(2009年2月発行)

特集 未熟児網膜症診療の最前線

63巻1号(2009年1月発行)

62巻13号(2008年12月発行)

62巻12号(2008年11月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(9)

62巻11号(2008年10月発行)

特集 網膜硝子体診療update

62巻10号(2008年10月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(8)

62巻9号(2008年9月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(7)

62巻8号(2008年8月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(6)

62巻7号(2008年7月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(5)

62巻6号(2008年6月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(4)

62巻5号(2008年5月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(3)

62巻4号(2008年4月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(2)

62巻3号(2008年3月発行)

特集 第61回日本臨床眼科学会講演集(1)

62巻2号(2008年2月発行)

特集 網膜病変の最近の考え方と新しい知見

62巻1号(2008年1月発行)

61巻13号(2007年12月発行)

61巻12号(2007年11月発行)

61巻11号(2007年10月発行)

特集 眼科専門医に必要な「全身疾患と眼」のすべて

61巻10号(2007年10月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(8)

61巻9号(2007年9月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(7)

61巻8号(2007年8月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(6)

61巻7号(2007年7月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(5)

61巻6号(2007年6月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(4)

61巻5号(2007年5月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(3)

61巻4号(2007年4月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(2)

61巻3号(2007年3月発行)

特集 第60回日本臨床眼科学会講演集(1)

61巻2号(2007年2月発行)

特集 緑内障診療の新しい展開

61巻1号(2007年1月発行)

60巻13号(2006年12月発行)

60巻12号(2006年11月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (9)

60巻11号(2006年10月発行)

特集 手術のタイミングとポイント

60巻10号(2006年10月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (8)

60巻9号(2006年9月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (7)

60巻8号(2006年8月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (6)

60巻7号(2006年7月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (5)

60巻6号(2006年6月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (4)

60巻5号(2006年5月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (3)

60巻4号(2006年4月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (2)

60巻3号(2006年3月発行)

特集 第59回日本臨床眼科学会講演集 (1)

60巻2号(2006年2月発行)

特集 どこまで進んだ 分子病態の解明と標的治療

60巻1号(2006年1月発行)

59巻13号(2005年12月発行)

59巻12号(2005年11月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (9)

59巻11号(2005年10月発行)

特集 眼科における最新医工学

59巻10号(2005年10月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (8)

59巻9号(2005年9月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (7)

59巻8号(2005年8月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (6)

59巻7号(2005年7月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (5)

59巻6号(2005年6月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (4)

59巻5号(2005年5月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (3)

59巻4号(2005年4月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (2)

59巻3号(2005年3月発行)

特集 第58回日本臨床眼科学会講演集 (1)

59巻2号(2005年2月発行)

特集 結膜アレルギーの病態と対策

59巻1号(2005年1月発行)

58巻13号(2004年12月発行)

特集 コンタクトレンズ2004

58巻12号(2004年11月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (9)

58巻11号(2004年10月発行)

特集 白内障手術の傾向と対策―術中・術後合併症と難治症例

58巻10号(2004年10月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (8)

58巻9号(2004年9月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (7)

58巻8号(2004年8月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (6)

58巻7号(2004年7月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (5)

58巻6号(2004年6月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (4)

58巻5号(2004年5月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (3)

58巻4号(2004年4月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (2)

58巻3号(2004年3月発行)

特集 第57回日本臨床眼科学会講演集 (1)

58巻2号(2004年2月発行)

58巻1号(2004年1月発行)

57巻13号(2003年12月発行)

57巻12号(2003年11月発行)

57巻11号(2003年10月発行)

特集 眼感染症診療ガイド

57巻10号(2003年10月発行)

特集 網膜色素変性症の最前線

57巻9号(2003年9月発行)

57巻8号(2003年8月発行)

特集 ベーチェット病研究の最近の進歩

57巻7号(2003年7月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (6)

57巻6号(2003年6月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (5)

57巻5号(2003年5月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (4)

57巻4号(2003年4月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (3)

57巻3号(2003年3月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (2)

57巻2号(2003年2月発行)

特集 第56回日本臨床眼科学会講演集 (1)

57巻1号(2003年1月発行)

56巻13号(2002年12月発行)

56巻12号(2002年11月発行)

特集 眼窩腫瘍

56巻11号(2002年10月発行)

56巻10号(2002年9月発行)

56巻9号(2002年9月発行)

特集 緑内障診療ガイド—今日の戦略

56巻8号(2002年8月発行)

56巻7号(2002年7月発行)

特集 角膜屈折矯正手術を手がける前に

56巻6号(2002年6月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(4)

56巻5号(2002年5月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(3)

56巻4号(2002年4月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(2)

56巻3号(2002年3月発行)

特集 第55回日本臨床眼科学会 講演集(1)

56巻2号(2002年2月発行)

56巻1号(2002年1月発行)

55巻13号(2001年12月発行)

55巻12号(2001年11月発行)

55巻11号(2001年10月発行)

55巻10号(2001年9月発行)

特集 EBM確立に向けての治療ガイド

55巻9号(2001年9月発行)

55巻8号(2001年8月発行)

特集 眼疾患の季節変動

55巻7号(2001年7月発行)

55巻6号(2001年6月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (4)

55巻5号(2001年5月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集 (3)

55巻4号(2001年4月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(2)

55巻3号(2001年3月発行)

特集 第54回日本臨床眼科学会講演集(1)

55巻2号(2001年2月発行)

55巻1号(2001年1月発行)

特集 眼外傷の救急治療

54巻13号(2000年12月発行)

54巻12号(2000年11月発行)

54巻11号(2000年10月発行)

特集 眼科基本診療Update—私はこうしている

54巻10号(2000年10月発行)

54巻9号(2000年9月発行)

54巻8号(2000年8月発行)

54巻7号(2000年7月発行)

54巻6号(2000年6月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(4)

54巻5号(2000年5月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(3)

54巻4号(2000年4月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(2)

54巻3号(2000年3月発行)

特集 第53回日本臨床眼科学会講演集(1)

54巻2号(2000年2月発行)

特集 診断と治療の進歩—第53回日本臨床眼科学会シンポジウム

54巻1号(2000年1月発行)

53巻13号(1999年12月発行)

53巻12号(1999年11月発行)

53巻11号(1999年10月発行)

53巻10号(1999年9月発行)

特集 インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

53巻9号(1999年9月発行)

53巻8号(1999年8月発行)

53巻7号(1999年7月発行)

53巻6号(1999年6月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(4)

53巻5号(1999年5月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(3)

53巻4号(1999年4月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(2)

53巻3号(1999年3月発行)

特集 第52回日本臨床眼科学会講演集(1)

53巻2号(1999年2月発行)

53巻1号(1999年1月発行)

52巻13号(1998年12月発行)

52巻12号(1998年11月発行)

52巻11号(1998年10月発行)

特集 眼科検査法を検証する

52巻10号(1998年10月発行)

52巻9号(1998年9月発行)

特集 OCT

52巻8号(1998年8月発行)

52巻7号(1998年7月発行)

52巻6号(1998年6月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(4)

52巻5号(1998年5月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(3)

52巻4号(1998年4月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(2)

52巻3号(1998年3月発行)

特集 第51回日本臨床眼科学会講演集(1)

52巻2号(1998年2月発行)

52巻1号(1998年1月発行)

51巻13号(1997年12月発行)

51巻12号(1997年11月発行)

51巻11号(1997年10月発行)

特集 オキュラーサーフェスToday

51巻10号(1997年10月発行)

51巻9号(1997年9月発行)

51巻8号(1997年8月発行)

51巻7号(1997年7月発行)

51巻6号(1997年6月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(4)

51巻5号(1997年5月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(3)

51巻4号(1997年4月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(2)

51巻3号(1997年3月発行)

特集 第50回日本臨床眼科学会講演集(1)

51巻2号(1997年2月発行)

51巻1号(1997年1月発行)

50巻13号(1996年12月発行)

50巻12号(1996年11月発行)

50巻11号(1996年10月発行)

特集 緑内障Today

50巻10号(1996年10月発行)

50巻9号(1996年9月発行)

50巻8号(1996年8月発行)

50巻7号(1996年7月発行)

50巻6号(1996年6月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(4)

50巻5号(1996年5月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(3)

50巻4号(1996年4月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(2)

50巻3号(1996年3月発行)

特集 第49回日本臨床眼科学会講演集(1)

50巻2号(1996年2月発行)

50巻1号(1996年1月発行)

49巻13号(1995年12月発行)

49巻12号(1995年11月発行)

49巻11号(1995年10月発行)

特集 眼科診療に役立つ基本データ

49巻10号(1995年10月発行)

49巻9号(1995年9月発行)

49巻8号(1995年8月発行)

49巻7号(1995年7月発行)

49巻6号(1995年6月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(4)

49巻5号(1995年5月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(3)

49巻4号(1995年4月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(2)

49巻3号(1995年3月発行)

特集 第48回日本臨床眼科学会講演集(1)

49巻2号(1995年2月発行)

49巻1号(1995年1月発行)

特集 ICG螢光造影

48巻13号(1994年12月発行)

48巻12号(1994年11月発行)

48巻11号(1994年10月発行)

特集 高齢患者の眼科手術

48巻10号(1994年10月発行)

48巻9号(1994年9月発行)

48巻8号(1994年8月発行)

48巻7号(1994年7月発行)

48巻6号(1994年6月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(4)

48巻5号(1994年5月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(3)

48巻4号(1994年4月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(2)

48巻3号(1994年3月発行)

特集 第47回日本臨床眼科学会講演集(1)

48巻2号(1994年2月発行)

48巻1号(1994年1月発行)

47巻13号(1993年12月発行)

47巻12号(1993年11月発行)

47巻11号(1993年10月発行)

特集 白内障手術 Controversy '93

47巻10号(1993年10月発行)

47巻9号(1993年9月発行)

47巻8号(1993年8月発行)

47巻7号(1993年7月発行)

47巻6号(1993年6月発行)

47巻5号(1993年5月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(3) 1992年11月東京

47巻4号(1993年4月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(2) 1992.11.6-8 東京

47巻3号(1993年3月発行)

特集 第46回日本臨床眼科学会講演集(1) 1992.11.6-8 東京

47巻2号(1993年2月発行)

47巻1号(1993年1月発行)

46巻13号(1992年12月発行)

46巻12号(1992年11月発行)

46巻11号(1992年10月発行)

特集 眼科治療薬マニュアル—私の処方箋

46巻10号(1992年10月発行)

46巻9号(1992年9月発行)

46巻8号(1992年8月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(6)1991年10月 広島

46巻7号(1992年7月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(5)1991年10月 広島

46巻6号(1992年6月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年10月 広島

46巻5号(1992年5月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(3)1991年10月 広島

46巻4号(1992年4月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(2)1991年10月 広島

46巻3号(1992年3月発行)

特集 第45回日本臨床眼科学会講演集(1)1991年10月 広島

46巻2号(1992年2月発行)

46巻1号(1992年1月発行)

45巻13号(1991年12月発行)

45巻12号(1991年11月発行)

45巻11号(1991年10月発行)

特集 眼科基本診療—私はこうしている

45巻10号(1991年10月発行)

45巻9号(1991年9月発行)

45巻8号(1991年8月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(6)1990年9月 東京

45巻7号(1991年7月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(5)1990年9月 東京

45巻6号(1991年6月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(4)1990年9月 東京

45巻5号(1991年5月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(3)1990年9月 東京

45巻4号(1991年4月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(2)1990年9月 東京

45巻3号(1991年3月発行)

特集 第44回日本臨床眼科学会講演集(1)1990年9月 東京

45巻2号(1991年2月発行)

45巻1号(1991年1月発行)

44巻13号(1990年12月発行)

44巻12号(1990年11月発行)

44巻11号(1990年10月発行)

44巻10号(1990年9月発行)

特集 小児眼科診療マニュアル—私はこうしている

44巻9号(1990年9月発行)

44巻8号(1990年8月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(6)1989年10月 名古屋

44巻7号(1990年7月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(5)1989年10月 名古屋

44巻6号(1990年6月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(4)1989年10月 名古屋

44巻5号(1990年5月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(3)1989年10月 名古屋

44巻4号(1990年4月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(2)1989年10月 名古屋

44巻3号(1990年3月発行)

特集 第43回日本臨床眼科学会講演集(1)1989年10月 名古屋

44巻2号(1990年2月発行)

44巻1号(1990年1月発行)

43巻13号(1989年12月発行)

43巻12号(1989年11月発行)

43巻11号(1989年10月発行)

43巻10号(1989年9月発行)

特集 眼科外来診療マニュアル—私はこうしている

43巻9号(1989年9月発行)

43巻8号(1989年8月発行)

43巻7号(1989年7月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(6)1988年9月 東京

43巻6号(1989年6月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(5)1988年9月 東京

43巻5号(1989年5月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(4)1988年9月 東京

43巻4号(1989年4月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(3)1988年9月 東京

43巻3号(1989年3月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(2)1988年9月 東京

43巻2号(1989年2月発行)

特集 第42回日本臨床眼科学会講演集(1)1988年9月 東京

43巻1号(1989年1月発行)

42巻12号(1988年12月発行)

42巻11号(1988年11月発行)

42巻10号(1988年10月発行)

42巻9号(1988年9月発行)

42巻8号(1988年8月発行)

42巻7号(1988年7月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (6)

42巻6号(1988年6月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (5)

42巻5号(1988年5月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (4)

42巻4号(1988年4月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (3)

42巻3号(1988年3月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (2)

42巻2号(1988年2月発行)

特集 第41回日本臨床眼科学会講演集 (1)

42巻1号(1988年1月発行)

41巻12号(1987年12月発行)

41巻11号(1987年11月発行)

41巻10号(1987年10月発行)

41巻9号(1987年9月発行)

41巻8号(1987年8月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (5)

41巻7号(1987年7月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (4)

41巻6号(1987年6月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (3)

41巻5号(1987年5月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (2)

41巻4号(1987年4月発行)

特集 第40回日本臨床眼科学会講演集 (1)

41巻3号(1987年3月発行)

41巻2号(1987年2月発行)

41巻1号(1987年1月発行)

40巻12号(1986年12月発行)

40巻11号(1986年11月発行)

40巻10号(1986年10月発行)

40巻9号(1986年9月発行)

40巻8号(1986年8月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (7)

40巻7号(1986年7月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (6)

40巻6号(1986年6月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (5)

40巻5号(1986年5月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (4)

40巻4号(1986年4月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (3)

40巻3号(1986年3月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (2)

40巻2号(1986年2月発行)

特集 第39回日本臨床眼科学会講演集 (1)

40巻1号(1986年1月発行)

39巻12号(1985年12月発行)

39巻11号(1985年11月発行)

39巻10号(1985年10月発行)

39巻9号(1985年9月発行)

39巻8号(1985年8月発行)

39巻7号(1985年7月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

39巻6号(1985年6月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

39巻5号(1985年5月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

39巻4号(1985年4月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

39巻3号(1985年3月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

39巻2号(1985年2月発行)

特集 第38回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

39巻1号(1985年1月発行)

38巻12号(1984年12月発行)

38巻11号(1984年11月発行)

特集 第7回日本眼科手術学会

38巻10号(1984年10月発行)

38巻9号(1984年9月発行)

38巻8号(1984年8月発行)

38巻7号(1984年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

38巻6号(1984年6月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

38巻5号(1984年5月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

38巻4号(1984年4月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

38巻3号(1984年3月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

38巻2号(1984年2月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

38巻1号(1984年1月発行)

37巻12号(1983年12月発行)

37巻11号(1983年11月発行)

37巻10号(1983年10月発行)

37巻9号(1983年9月発行)

37巻8号(1983年8月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

37巻7号(1983年7月発行)

特集 第37回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

37巻6号(1983年6月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

37巻5号(1983年5月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

37巻4号(1983年4月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

37巻3号(1983年3月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

37巻2号(1983年2月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

37巻1号(1983年1月発行)

特集 第36回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻12号(1982年12月発行)

36巻11号(1982年11月発行)

36巻10号(1982年10月発行)

36巻9号(1982年9月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

36巻8号(1982年8月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

36巻7号(1982年7月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

36巻6号(1982年6月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

36巻5号(1982年5月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

36巻4号(1982年4月発行)

特集 第35回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

36巻3号(1982年3月発行)

36巻2号(1982年2月発行)

36巻1号(1982年1月発行)

35巻12号(1981年12月発行)

35巻11号(1981年11月発行)

35巻10号(1981年10月発行)

35巻9号(1981年9月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その9)

35巻8号(1981年8月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その8)

35巻7号(1981年7月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その7)

35巻6号(1981年6月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

35巻5号(1981年5月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

35巻4号(1981年4月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

35巻3号(1981年3月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

35巻2号(1981年2月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (2)

35巻1号(1981年1月発行)

特集 第34回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻12号(1980年12月発行)

34巻11号(1980年11月発行)

34巻10号(1980年10月発行)

34巻9号(1980年9月発行)

34巻8号(1980年8月発行)

34巻7号(1980年7月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

34巻6号(1980年6月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

34巻5号(1980年5月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

34巻4号(1980年4月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

34巻3号(1980年3月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

34巻2号(1980年2月発行)

特集 第33回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

34巻1号(1980年1月発行)

33巻12号(1979年12月発行)

33巻11号(1979年11月発行)

33巻10号(1979年10月発行)

33巻9号(1979年9月発行)

33巻8号(1979年8月発行)

33巻7号(1979年7月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

33巻6号(1979年6月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

33巻5号(1979年5月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

33巻4号(1979年4月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (3)

33巻3号(1979年3月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

33巻2号(1979年2月発行)

特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

33巻1号(1979年1月発行)

32巻12号(1978年12月発行)

32巻11号(1978年11月発行)

32巻10号(1978年10月発行)

32巻9号(1978年9月発行)

32巻8号(1978年8月発行)

32巻7号(1978年7月発行)

32巻6号(1978年6月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

32巻5号(1978年5月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

32巻4号(1978年4月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

32巻3号(1978年3月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

32巻2号(1978年2月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

32巻1号(1978年1月発行)

特集 第31回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

31巻12号(1977年12月発行)

31巻11号(1977年11月発行)

31巻10号(1977年10月発行)

31巻9号(1977年9月発行)

31巻8号(1977年8月発行)

31巻7号(1977年7月発行)

31巻6号(1977年6月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

31巻5号(1977年5月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

31巻4号(1977年4月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

31巻3号(1977年3月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (3)

31巻2号(1977年2月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

31巻1号(1977年1月発行)

特集 第30回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

30巻12号(1976年12月発行)

30巻11号(1976年11月発行)

30巻10号(1976年10月発行)

30巻9号(1976年9月発行)

30巻8号(1976年8月発行)

30巻7号(1976年7月発行)

30巻6号(1976年6月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

30巻5号(1976年5月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

30巻4号(1976年4月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (4)

30巻3号(1976年3月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

30巻2号(1976年2月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

30巻1号(1976年1月発行)

特集 第29回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

29巻12号(1975年12月発行)

29巻11号(1975年11月発行)

29巻10号(1975年10月発行)

29巻9号(1975年9月発行)

29巻8号(1975年8月発行)

29巻7号(1975年7月発行)

29巻6号(1975年6月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その5)

29巻5号(1975年5月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その4)

29巻4号(1975年4月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その3)

29巻3号(1975年3月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その2)

29巻2号(1975年2月発行)

特集 第28回日本臨床眼科学会講演集(その1)

29巻1号(1975年1月発行)

28巻12号(1974年12月発行)

28巻11号(1974年11月発行)

28巻10号(1974年10月発行)

28巻9号(1974年9月発行)

28巻7号(1974年8月発行)

28巻6号(1974年6月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その6)

28巻5号(1974年5月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

28巻4号(1974年4月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

28巻3号(1974年3月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

28巻2号(1974年2月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

28巻1号(1974年1月発行)

特集 第27回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

27巻12号(1973年12月発行)

27巻11号(1973年11月発行)

27巻10号(1973年10月発行)

27巻9号(1973年9月発行)

27巻8号(1973年8月発行)

27巻7号(1973年7月発行)

27巻6号(1973年6月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その6)

27巻5号(1973年5月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その5)

27巻4号(1973年4月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その4)

27巻3号(1973年3月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その3)

27巻2号(1973年2月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その2)

27巻1号(1973年1月発行)

特集 第26回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻12号(1972年12月発行)

26巻11号(1972年11月発行)

26巻10号(1972年10月発行)

26巻9号(1972年9月発行)

26巻8号(1972年8月発行)

26巻7号(1972年7月発行)

26巻6号(1972年6月発行)

26巻5号(1972年5月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻4号(1972年4月発行)

第25回日本臨床眼科学会 GROUP DISCUSSION

26巻3号(1972年3月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その2)

26巻2号(1972年2月発行)

特集 第25回日本臨床眼科学会講演集(その1)

26巻1号(1972年1月発行)

25巻12号(1971年12月発行)

25巻11号(1971年11月発行)

25巻10号(1971年10月発行)

25巻9号(1971年9月発行)

25巻8号(1971年8月発行)

25巻7号(1971年7月発行)

25巻6号(1971年6月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻5号(1971年5月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻4号(1971年4月発行)

第24回日本臨床眼科学会 Group Discussion

25巻3号(1971年3月発行)

25巻2号(1971年2月発行)

25巻1号(1971年1月発行)

特集 網膜と視路の電気生理

24巻12号(1970年12月発行)

特集 緑内障

24巻11号(1970年11月発行)

特集 小児眼科

24巻10号(1970年10月発行)

24巻9号(1970年9月発行)

24巻8号(1970年8月発行)

24巻7号(1970年7月発行)

24巻6号(1970年6月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その6)

24巻5号(1970年5月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集(その5)

24巻4号(1970年4月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

24巻3号(1970年3月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

24巻2号(1970年2月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

24巻1号(1970年1月発行)

特集 第23回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

23巻12号(1969年12月発行)

23巻11号(1969年11月発行)

23巻10号(1969年10月発行)

23巻9号(1969年9月発行)

23巻8号(1969年8月発行)

23巻7号(1969年7月発行)

23巻6号(1969年6月発行)

23巻5号(1969年5月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その5)

23巻4号(1969年4月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

23巻3号(1969年3月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

23巻2号(1969年2月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

23巻1号(1969年1月発行)

特集 第22回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

22巻12号(1968年12月発行)

22巻11号(1968年11月発行)

22巻10号(1968年10月発行)

22巻9号(1968年9月発行)

22巻8号(1968年8月発行)

22巻7号(1968年7月発行)

22巻6号(1968年6月発行)

22巻5号(1968年5月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その4)

22巻4号(1968年4月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その3)

22巻3号(1968年3月発行)

特集 第21回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

22巻2号(1968年2月発行)

特集 第21回臨床眼科学会講演集(その1)

22巻1号(1968年1月発行)

21巻12号(1967年12月発行)

21巻11号(1967年11月発行)

21巻10号(1967年10月発行)

21巻9号(1967年9月発行)

21巻8号(1967年8月発行)

21巻7号(1967年7月発行)

21巻6号(1967年6月発行)

21巻5号(1967年5月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その4)

21巻4号(1967年4月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)

21巻3号(1967年3月発行)

特集 第20回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

21巻2号(1967年2月発行)

特集 第20回臨床眼科学会講演集(その1)

21巻1号(1967年1月発行)

20巻12号(1966年12月発行)

創刊20周年記念特集 眼科最近の進歩

20巻11号(1966年11月発行)

20巻10号(1966年10月発行)

20巻9号(1966年9月発行)

20巻8号(1966年8月発行)

20巻7号(1966年7月発行)

20巻6号(1966年6月発行)

20巻5号(1966年5月発行)

特集 第19回臨床眼科学会講演集(その4)

20巻4号(1966年4月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その3)

20巻3号(1966年3月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その2)

20巻2号(1966年2月発行)

特集 第19回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

20巻1号(1966年1月発行)

19巻12号(1965年12月発行)

19巻11号(1965年11月発行)

19巻10号(1965年10月発行)

19巻9号(1965年9月発行)

19巻8号(1965年8月発行)

19巻7号(1965年7月発行)

19巻6号(1965年6月発行)

19巻5号(1965年5月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その4)

19巻4号(1965年4月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その3)

19巻3号(1965年3月発行)

特集 第18回臨床眼科学会特集号(その2)

19巻2号(1965年2月発行)

特集 第18回日本臨床眼科学会講演集 (その1)

19巻1号(1965年1月発行)

18巻12号(1964年12月発行)

特集 眼科臨床における診断・治療上の困難例

18巻11号(1964年11月発行)

18巻10号(1964年10月発行)

18巻9号(1964年9月発行)

18巻8号(1964年8月発行)

18巻7号(1964年7月発行)

18巻6号(1964年6月発行)

18巻5号(1964年5月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その4)

18巻4号(1964年4月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その3)

18巻3号(1964年3月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その2)

18巻2号(1964年2月発行)

特集 第17回日本臨床眼科学会講演集(その1)

18巻1号(1964年1月発行)

17巻12号(1963年12月発行)

特集 眼科検査法(3)

17巻11号(1963年11月発行)

特集 眼科検査法(2)

17巻10号(1963年10月発行)

特集 眼科検査法(1)

17巻9号(1963年9月発行)

17巻8号(1963年8月発行)

17巻7号(1963年7月発行)

17巻6号(1963年6月発行)

17巻5号(1963年5月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(4)

17巻4号(1963年4月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(3)

17巻3号(1963年3月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(2)

17巻2号(1963年2月発行)

特集 第16回日本臨床眼科学会号(1)

17巻1号(1963年1月発行)

16巻12号(1962年12月発行)

16巻11号(1962年11月発行)

16巻10号(1962年10月発行)

16巻9号(1962年9月発行)

16巻8号(1962年8月発行)

16巻7号(1962年7月発行)

16巻6号(1962年6月発行)

16巻5号(1962年5月発行)

16巻4号(1962年4月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(3)

16巻3号(1962年3月発行)

特集 第15回臨床眼科学会号(2)

16巻2号(1962年2月発行)

特集 第15回日本臨床眼科学会講演集 (1)

16巻1号(1962年1月発行)

15巻12号(1961年12月発行)

15巻11号(1961年11月発行)

15巻10号(1961年10月発行)

15巻9号(1961年9月発行)

15巻8号(1961年8月発行)

15巻7号(1961年7月発行)

15巻6号(1961年6月発行)

15巻5号(1961年5月発行)

15巻4号(1961年4月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(3)

15巻3号(1961年3月発行)

特集 第14回臨床眼科学会号(2)

15巻2号(1961年2月発行)

特集 第14回日本臨床眼科学会講演集 (1)

15巻1号(1961年1月発行)

14巻12号(1960年12月発行)

14巻11号(1960年11月発行)

特集 故佐藤勉教授追悼号

14巻10号(1960年10月発行)

14巻9号(1960年9月発行)

14巻8号(1960年8月発行)

14巻7号(1960年7月発行)

14巻6号(1960年6月発行)

14巻5号(1960年5月発行)

14巻4号(1960年4月発行)

14巻3号(1960年3月発行)

特集

14巻2号(1960年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

14巻1号(1960年1月発行)

13巻12号(1959年12月発行)

13巻11号(1959年11月発行)

13巻10号(1959年10月発行)

13巻9号(1959年9月発行)

13巻8号(1959年8月発行)

13巻7号(1959年7月発行)

13巻6号(1959年6月発行)

13巻5号(1959年5月発行)

13巻4号(1959年4月発行)

13巻3号(1959年3月発行)

13巻2号(1959年2月発行)

特集 第13回臨床眼科学会号

13巻1号(1959年1月発行)

12巻13号(1958年12月発行)

12巻11号(1958年11月発行)

特集 手術

12巻12号(1958年11月発行)

12巻10号(1958年10月発行)

12巻9号(1958年9月発行)

12巻8号(1958年8月発行)

12巻7号(1958年7月発行)

12巻6号(1958年6月発行)

12巻5号(1958年5月発行)

12巻4号(1958年4月発行)

12巻3号(1958年3月発行)

特集 第11回臨床眼科学会号

12巻2号(1958年2月発行)

12巻1号(1958年1月発行)

11巻13号(1957年12月発行)

特集 トラコーマ

11巻12号(1957年12月発行)

11巻11号(1957年11月発行)

11巻10号(1957年10月発行)

11巻9号(1957年9月発行)

11巻8号(1957年8月発行)

11巻7号(1957年7月発行)

11巻6号(1957年6月発行)

11巻5号(1957年5月発行)

11巻4号(1957年4月発行)

11巻3号(1957年3月発行)

11巻2号(1957年2月発行)

特集 第10回臨床眼科学会号

11巻1号(1957年1月発行)

10巻13号(1956年12月発行)

特集 トラコーマ

10巻12号(1956年12月発行)

10巻11号(1956年11月発行)

10巻10号(1956年10月発行)

10巻9号(1956年9月発行)

10巻8号(1956年8月発行)

10巻7号(1956年7月発行)

10巻6号(1956年6月発行)

10巻5号(1956年5月発行)

10巻4号(1956年4月発行)

特集 第9回日本臨床眼科学会号

10巻3号(1956年3月発行)

10巻2号(1956年2月発行)

特集 第9回臨床眼科学会号

10巻1号(1956年1月発行)

9巻12号(1955年12月発行)

9巻11号(1955年11月発行)

9巻10号(1955年10月発行)

9巻9号(1955年9月発行)

9巻8号(1955年8月発行)

9巻7号(1955年7月発行)

9巻6号(1955年6月発行)

9巻5号(1955年5月発行)

9巻4号(1955年4月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅲ

9巻3号(1955年3月発行)

9巻2号(1955年2月発行)

特集 第8回日本臨床眼科学会

9巻1号(1955年1月発行)

8巻12号(1954年12月発行)

8巻11号(1954年11月発行)

8巻10号(1954年10月発行)

8巻9号(1954年9月発行)

8巻8号(1954年8月発行)

8巻7号(1954年7月発行)

8巻6号(1954年6月発行)

8巻5号(1954年5月発行)

8巻4号(1954年4月発行)

8巻3号(1954年3月発行)

8巻2号(1954年2月発行)

特集 第7回臨床眼科学會

8巻1号(1954年1月発行)

7巻13号(1953年12月発行)

7巻12号(1953年11月発行)

7巻11号(1953年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅱ

7巻10号(1953年10月発行)

7巻9号(1953年9月発行)

7巻8号(1953年8月発行)

7巻7号(1953年7月発行)

7巻6号(1953年6月発行)

7巻5号(1953年5月発行)

7巻4号(1953年4月発行)

7巻3号(1953年3月発行)

7巻2号(1953年2月発行)

特集 第6回日本臨床眼科学会講演集(普通講演)

7巻1号(1953年1月発行)

6巻13号(1952年12月発行)

6巻11号(1952年11月発行)

特集 眼科臨床の進歩Ⅰ

6巻12号(1952年11月発行)

6巻10号(1952年10月発行)

6巻9号(1952年9月発行)

6巻8号(1952年8月発行)

6巻7号(1952年7月発行)

6巻6号(1952年6月発行)

6巻5号(1952年5月発行)

6巻4号(1952年4月発行)

6巻3号(1952年3月発行)

6巻2号(1952年2月発行)

特集號 第5回關東甲信磐越眼科集談會

6巻1号(1952年1月発行)

5巻12号(1951年12月発行)

5巻11号(1951年11月発行)

5巻10号(1951年10月発行)

5巻9号(1951年9月発行)

5巻8号(1951年8月発行)

5巻7号(1951年7月発行)

5巻6号(1951年6月発行)

5巻5号(1951年5月発行)

5巻4号(1951年4月発行)

5巻3号(1951年3月発行)

5巻2号(1951年2月発行)

5巻1号(1951年1月発行)

4巻12号(1950年12月発行)

4巻11号(1950年11月発行)

4巻10号(1950年10月発行)

4巻9号(1950年9月発行)

4巻8号(1950年8月発行)

4巻7号(1950年7月発行)

4巻6号(1950年6月発行)

4巻5号(1950年5月発行)

4巻4号(1950年4月発行)

4巻3号(1950年3月発行)

4巻2号(1950年2月発行)

4巻1号(1950年1月発行)