“意識”とは何であろうか? この問いはかつて哲学の問題と捉えられていたが,神経科学における計測技術の革新などによって,ここ数十年で急速に科学的な解明が進んできた。動物を対象としたシステム神経生理学では,両眼視野闘争の研究などで知覚的な意識に関わる神経活動が報告されてきた。また,ヒトを対象とした脳機能イメージングでは,ポジトロン断層法(PET)や機能的磁気共鳴画像(fMRI)を用いて意識に関わる神経活動が計測されてきた。このような研究が明らかにしたのは,意識に関わっているのは,1つの神経細胞や脳部位ではなくて,ネットワークとしての脳だということだ。そこでやり取りされる情報に注目した“意識の理論”が提唱されるようになってきた。しかし意識とは,けっして知覚だけに関わるものではない。意識とは,身体を持つ自己によって経験されるものであり,内受容感覚に基づく情動,感情と深く関わるものだ。このような側面についての研究も進んでいる。このように私は意識の科学の現状を捉えている。

本特集ではこのような視点から,意識の科学に関連するトピックを扱っている研究者から寄稿していただいた原稿を,「Ⅰ.ヒトを対象とした実験的アプローチ」,「Ⅱ.動物を対象とした実験的アプローチ」,「Ⅲ.理論的アプローチ」の3つに分けて構成した。本特集が意識の科学における国内の重要な研究をすべてカバーしているとは言えないが,少なくとも意識研究という分野の幅広さを示すことはできたのではないだろうか。

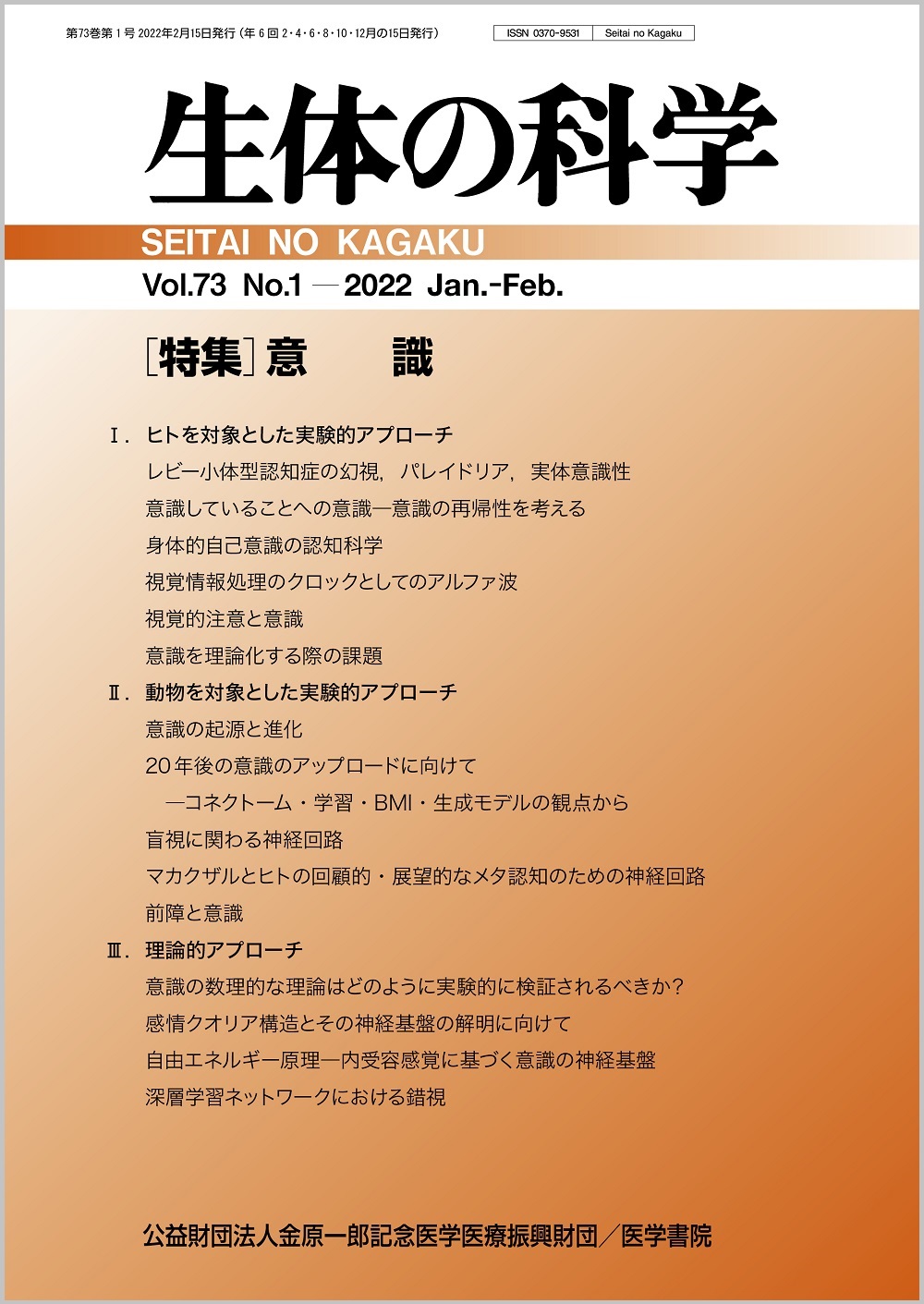

雑誌目次

生体の科学73巻1号

2022年02月発行

雑誌目次

特集 意識

特集「意識」によせて フリーアクセス

著者: 吉田正俊

ページ範囲:P.2 - P.2

Ⅰ.ヒトを対象とした実験的アプローチ

レビー小体型認知症の幻視,パレイドリア,実体意識性

著者: 西尾慶之

ページ範囲:P.3 - P.6

幻聴が統合失調症とその類縁状態を特徴づける症状である一方,幻視(visual hallucinations)や錯視(visual illusionsもしくはmetamorphopsia)は脳の疾患・損傷に関連して認められることが多い。幻視と錯視の境界はしばしば曖昧だが,幻視は対象なき視覚,錯視は対象が歪んで視覚認知されること,とそれぞれ定義されている。幻視は更にその内容に基づいて単純幻視と複雑幻視に分類される。単純幻視は光(フォスフェン)や幾何学模様などの無意味な内容を持つ幻視で,複雑幻視は人・動物・物体・風景などの意味のある内容を有する幻視のことである。本稿で取り上げるレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies;DLB)では,主として複雑幻視が認められる。加えて,実在する視覚対象の無意味な部分を有意味な対象(顔や姿)として認識してしまうパレイドリア(pareidolia)と呼ばれる錯視や,視覚対象認知の体験を伴わない空間的な幻覚である実体意識性(feeling of presence)などが幻視の周辺症状として高い頻度で認められる。

意識していることへの意識—意識の再帰性を考える

著者: 山田真希子

ページ範囲:P.7 - P.12

フランスの哲学者René Descartesのコギト「我思う,ゆえに,我あり」は,何かを意識しているのは私であるという自覚が,人間の意識体験に宿っていることを言い表している。このような自覚は,意識している自分を俯瞰する意識(意識していることへの意識)であり,意識の究極のレベルに位置づけられるものである。本稿では,意識していることへの意識が何を指すのかを整理し,脳が脳自体の状態を語り得る不思議について,再帰性という観点から考察する。

身体的自己意識の認知科学

著者: 鈴木啓介 , 宮原克典

ページ範囲:P.13 - P.17

あらゆる意識体験は“誰か”にとっての経験であり,その中心には常に経験の主体としての“自己”が存在するように思える。そのなかでも,身体を通して立ちあがる自己は,主体と客体の両方の性質を持ち合わせるという意味で,意識研究において興味深い対象である。本稿では,身体的自己に関わる認知神経科学的研究を紹介していくことで,その神経科学的理解がどの程度進んでいるかをみていきたい。

視覚情報処理のクロックとしてのアルファ波

著者: 天野薫

ページ範囲:P.18 - P.22

実際には揺れていない図形が10Hz程度で揺れて知覚される錯覚現象(ジター錯視)を利用して,アルファ波の機能を検討した。その結果,ジター錯視の見えの周波数は,アルファ波のピーク周波数の個人差や個人内での自発的な変化,更には経頭蓋電気刺激による操作と対応して変化することが示された。本研究の結果は,アルファ波が視覚情報処理のリズムを刻むクロックとして機能していることを示唆している。

視覚的注意と意識

著者: 山岸典子

ページ範囲:P.23 - P.27

注意と意識は非常に似た機能であると言われている。注意研究の第一人者であるPosnerは,米国の心理学者William Jamesが1890年に書いた著名な注意に関する文(「だれでも注意を知っている。それは心の中で,明らかで鮮明に,同時にたくさんあるものや考えから1つを手に入れること」)を引用し1),注意が意識そのものだとは思わないが,意識を理解するためには注意に関係する脳のネットワークの解明が必要であると述べている2)。これは,生命の解明にはDNAの構造解明が必要なのと同じであると比喩している。このような注意が意識への入り口であるという考えは,注意による選択が意識に上るのに必要であるという意識の一つの理論へとつながってきている3)。さて,注意と意識は,機能的に,神経科学的にどのように似ており,どのように違うのだろうか。また,どのように関係し合っているのだろうか。

意識を理論化する際の課題

著者: ,

ページ範囲:P.28 - P.33

研究者らは意識についての異なる概念,例えば主観的経験(クオリア)と覚醒状態を慎重に区別しようとしている。しかし,それらの理論を評価する際,異なる概念間の混同が生じやすく,複数の理論の相違点を比較することが難しくなる。実験的知見から構築された理論はこの問題に影響されにくいものの,内観的な仮定から構築された理論は特に影響されやすい。この問題に対処するうえで特に重要となるのが,盲視,アファンタジア,周辺視といった現象であると主張されている。

Ⅱ.動物を対象とした実験的アプローチ

意識の起源と進化

著者: 鈴木大地

ページ範囲:P.34 - P.37

人類は古来より,自分たちは“特別”で,他の生物より“高等”であると考える傾向にある。このように人間を特別視し,物事の中心に据えて考える立場を人間中心主義と呼ぶ。しかし,進化生物学に基づけば,われわれヒトは,何十億年にもわたって盲目的に枝分かれを繰り返してきた生命の樹の一枝に過ぎず,クリスマスツリーの樹頂に輝く星のごとく,生命の樹の頂点に君臨しているわけではない。各々の生物はヒトと同じ時間をかけて独自の進化を遂げてきた。ヒトは“特別”でも“高等”でもないのである。

以上の前提に立てば,われわれの意識もまた進化の産物であり,ヒト以外の動物にも意識があるのではないかと考えるのは自然な発想である(本稿での“意識”は,もっぱら,意識主体に現れる主観的世界を経験する意識,すなわち現象的意識を指す)。にもかかわらず,意識を進化の観点から解明しようとする本格的な試みは,ごく最近になってやっと始まったばかりである。その背景には,様々な動物種を対象とする比較認知科学の成果や,澄江動物群の発見をはじめとする古生物学の進展,遺伝子情報を利用した系統推定,発生メカニズムの比較により詳細な形態進化の分析を可能にした進化発生学の勃興などがある。

20年後の意識のアップロードに向けて—コネクトーム・学習・BMI・生成モデルの観点から

著者: 渡辺正峰

ページ範囲:P.38 - P.43

意識のアップロードの具体的な手順を提案する。最初に,誰のものでもないニュートラルな意識を,人工のスパイキングニューラルネットワーク(SNN)に宿す。具体的には,ヒト脳の電子顕微鏡解析でシナプス結合の初期状態を定め,汎用的な感覚運動データにより学習をかける。次に,特殊なブレイン・マシン・インターフェース(BMI)を用いてそのSNNとアップロード対象者の片側脳半球を連結し,両者の意識を一体化する。最後に,生体脳半球の記憶を転送することにより,SNNの意識をプライベート化することで,死を経ることのないシームレスな意識のアップロードが完成する。

盲視に関わる神経回路

著者: 高桑徳宏

ページ範囲:P.44 - P.48

動物は,目から入力された視覚情報を脳を通して処理することによって“見る”ことができる。大脳皮質・視覚野を損傷すると対応する視覚認識機能が失われる。例えば,大脳皮質における視覚情報の入り口である第一次視覚野(V1)を損傷すると,損傷に対応した視野が見えなくなる。しかし,V1を損傷した患者においても,“見えている”という視覚的意識がないにもかかわらず,視覚誘導性の自発的な反応が可能な場合がある。この現象は“盲視”と呼ばれている。本稿では,この盲視の神経回路に関する研究を通して,“見えない”視覚情報を脳がどのように伝達し処理しているのか紹介する。

マカクザルとヒトの回顧的・展望的なメタ認知のための神経回路

著者: 宮本健太郎

ページ範囲:P.49 - P.53

人間を含む動物が自己意識(self-consciousness)を持つためには,自身の知覚や認知に対する内省能力—メタ認知—と,メタ認知に基づいた,過去から現在,未来へと連続する自己の一貫性に対する理解の両方が欠かせない1,2)。動物は自己意識の媒介により,単に環境の変化に対して応答するだけでなく,環境に対して主体的に働きかけを行うことができると考えられる。しかし,動物に自己意識が存在するのか,存在するならばそれが神経生物学的にどのように実現されているのか,これまでにわかっていなかった。本稿では,過去・現在・未来の行動に対するメタ認知能力の神経基盤を,マカクザルとヒトを対象に検証した筆者らの研究を紹介し,自己意識の進化的起源に迫る。

前障と意識

著者: 吉原良浩

ページ範囲:P.54 - P.58

前障(claustrum)は大脳皮質の内側に位置する薄いシート状の神経核である。近年,発生工学,光遺伝学,電気生理学,ウイルスベクター技術を駆使して,前障の機能解明へ向けての研究が活発に行われ始めた。筆者らは,睡眠中や安息時の大脳皮質で観察される徐波活動の制御に前障が重要な役割を果たすことを見いだした。本稿では,前障の機能についての筆者らの最新データを紹介すると共に,前障と意識の関連について考察する。

1962年にDNAの二重らせん構造の解明でノーベル生理学・医学賞を受賞したFrancis C. Crickは,その後の彼の人生の大部分を脳の機能についての考察に費やし,多くの大胆な仮説を提唱した1-3)。2004年にCrickは逝去したが,その翌年,彼の最後の総説論文「What is the function of the claustrum?」がChristof Kochとの共著として発表され,「前障が意識の中枢である」という仮説が提唱された3)。これにより前障への注目が高まり,その後の光遺伝学・ウイルスベクター技術開発などの脳科学方法論のブレイクスルーと相まって,世界中の多くの研究者が前障の機能解明へ向けての研究を開始した。

Ⅲ.理論的アプローチ

意識の数理的な理論はどのように実験的に検証されるべきか?

著者: 大泉匡史

ページ範囲:P.59 - P.63

意識の科学的研究が本格的に始まったのは1990年代ごろからで,神経科学者を中心として,様々な心理物理実験,そして脳計測実験が行われ,意識という現象に対して多くの実験事実が集積された。しかしながら,いまだに意識の本質的な理解には程遠い状況である。この状況を打破するためには,実験事実の蓄積だけではなく,実験事実を統一的に説明し,更に新しい現象を予測する力のある理論が必要であると思われる。

現在,実験的事実と整合的で,有力な候補と考えられている理論が幾つかある。代表的な理論としては,Global Workspace Theory(GWT)1,2),Integrated Information Theory(IIT)3,4),Higher Order Thought Theory(HOT)5)などが挙げられる。しかしながら,現状,これらの理論の予測を実験的に検証する枠組みが確立されていない。特に,意識の質に関する理論的な予測をどのように検証すべきかに関しては,現状,検証する術を全く持っていないように思われる。本稿では,特に意識の質に対する数理的な理論をどのように検証すべきかという問題を議論する。

感情クオリア構造とその神経基盤の解明に向けて

著者: 土谷尚嗣 , 宮田麻里子

ページ範囲:P.64 - P.69

われわれの脳内で生じる神経活動と意識的に感じていること(=クオリア)の関係性は,現代科学に残された大きな謎である。なかでも最も鮮烈なクオリアは感情である。本稿では,近年筆者らが提唱している研究で感情クオリアを研究する道筋を論じ,クオリアの社会に対する影響についても概観する。

自由エネルギー原理—内受容感覚に基づく意識の神経基盤

著者: 乾敏郎

ページ範囲:P.70 - P.74

自由エネルギー原理は生命科学の大統一理論であり1),Darwinの自然淘汰説以来最も包括的な理論であるかもしれない2)と言われている。Friston自身,「この原理は,解析力学におけるHamiltonの最小作用の原理や,統計物理学におけるH定理と同じくらい単純で根源的なものである」と述べている3)。本稿では,自由エネルギー原理free energy principleの概要を紹介したのち,内臓の感覚である内受容感覚と内臓の予測制御の神経機構について述べ,最後に意識と内受容感覚の関係について説明する。

深層学習ネットワークにおける錯視

著者: 渡辺英治

ページ範囲:P.75 - P.80

静止画なのにあたかも動いているかのように,厳密には同色にもかかわらず別の色として知覚してしまう現象など,視覚に関する錯覚を指す“錯視”は非常に不思議な現象である。錯視が起こる原因は様々で,眼や脳の情報処理過程におけるミスに起因する場合や,情報処理が能動的に働いた結果など,錯視の種類によって機序は異なるが,なかにはいまだ本態がよくわかっていないものも多い。いずれにせよ,錯視は視覚系の神経ネットワークシステムの特性をうまく表現していると考えられ,古くから人間の視覚を理解するうえでの強力なツールとして様々な実験に用いられてきた。錯視は研究が始まった1800年代後半から,主に心理物理学的手法で解析が進められてきたが,近年は神経生理学をはじめ脳科学,更には計算機科学といった,より近代科学的なアプローチが取り入れられる傾向にある。

本稿では視覚研究における錯視の役割を概観すると共に,計算機科学的アプローチのなかでも特に,錯視と人工神経回路である深層学習ネットワーク研究手法を組み合わせた,全く新しい概念の研究成果を紹介する。錯視と深層学習ネットワークという異色の組み合わせを用いる研究アプローチは,まさに今始まったばかりであるが,歴史ある視覚研究に,これまでにない斬新な視点と知見を提示したトピックスの一つとして,今回読者諸君に紹介させていただきたい。

連載講座 ヒトを知るモデル動物としてのゼブラフィッシュ-3

脳全体のイメージングからわかること フリーアクセス

著者: 久保郁

ページ範囲:P.81 - P.85

小型で透明な脳を持つゼブラフィッシュは,脳を構成するすべての細胞を顕微鏡で可視化することができる唯一のモデル脊椎動物である。ゼブラフィッシュ脳が持つこのようなユニークな性質を利用することにより,脳全体にわたって散在する一つひとつの神経細胞の活動をくまなく記録する“全脳イメージング”が可能となる。脊椎動物に共通した基本脳構造を持つゼブラフィッシュを用いて全脳イメージング解析を行うことにより,ヒト脳機能の理解が進む可能性があると期待されている。

実験講座

体外組織構築のための三次元培養実験 フリーアクセス

著者: 萩原将也

ページ範囲:P.86 - P.90

硬いプラスチックの上で培養する二次元培養では,細胞からのレスポンスも生体内とは大きく異なる。細胞間コミュニケーションが行われる因子の拡散についても,培地のみの環境と周囲を細胞外マトリックスに囲まれた環境とでは全く違うことから,より生体環境に近い三次元における培養のほうが,細胞や組織本来の機能をより表現できることが期待されている1)。特に,単一臓器の機能を三次元的に再構築するオルガノイド技術の目覚ましい発展から,創薬における薬物動態,薬効薬理,安全性試験などの新規化合物スクリーニングにおいても,これら技術の実用化が世界中で望まれている2)。一方,硬い平面の二次元培養とは異なり,柔らかいハイドロゲル内で三次元空間に配置される細胞の培養・解析の難易度は飛躍的に上がり,実験の再現性やイメージングを含む実験解析精度を大きく劣化させることから,有用な三次元培養実験系の確立が,オルガノイドを含む三次元培養系を実用レベルに引き上げるうえで急務である。

本稿では,三次元培養における実験難易度の要因を挙げると共に,筆者らが開発した三次元培養実験系を軸に,三次元におけるイメージング精度,実験再現性を向上させるための技術を紹介する。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1 - P.1

財団だより/次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.91 - P.91

あとがき フリーアクセス

著者: 岡本仁

ページ範囲:P.92 - P.92

意識とは,脳が特定の情報処理を行っているときに,それを行っているという自覚を持つことではないかと思います。私は今から30年ほど前に3年間米国に留学しました。初めの2年は単身で,周囲に日本人もいなかったので,英語だけに取り囲まれる生活を送っていました。2年目に入った頃,自分の脳の中に英語で話す自分をモニターするもう一人の自分がいて,その高次の自分が,自分が表明したい内容の構造だけを非言語的に考え出し(例えばA=B,A>Bなど),低次の自分がこれを特定の言語に当てはめるという階層的な言語処理を自覚するようになりました。この後,英語でコミュニケーションするときに日本語で考えてから英語に翻訳するという作業をする必要がなくなりました。自分を見つめるもう一人の自分の存在を仮定する階層的情報処理の自覚は,感情的な表現を発出するときにも,それが理にかなっているかどうかを一歩離れてモニターでき,この後の私に英語表現以外でも大変役立っています。一人で異言語の世界に囲まれて,自分を見つめざるを得ない環境に置かれて,それまで「無意識」に行っていた言語処理が意識に上って,初めて可能になった内省の結果悟ったことかもしれません。それ以来私は,脳がこのような意識的情報処理をどのように行っているのかという問題に脳科学が迫ることができるのかに関心を持ち続けてきました。本特集号では,そのような問題に正面から取り組み,これまで精密科学の対象とすることが困難であった意識という対象に,方法論の構築から測定技術の開発までを新たに行うことによって,新しい研究を切り拓いている先生方を,編集にあたられた吉田先生のご尽力でお迎えすることができました。更には,萩原先生,久保先生には,新しく芽生えつつある新技術の紹介をお願いできました。すべての執筆陣の先生方に,深く感謝いたします。

基本情報

バックナンバー

75巻6号(2024年12月発行)

特集 新組織学シリーズⅤ:脂肪

75巻5号(2024年10月発行)

増大特集 学術研究支援の最先端

75巻4号(2024年8月発行)

特集 シングルセルオミクス

75巻3号(2024年6月発行)

特集 高速分子動画:動的構造からタンパク質分子制御へ

75巻2号(2024年4月発行)

特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開

75巻1号(2024年2月発行)

特集 脳と個性

74巻6号(2023年12月発行)

特集 新組織学シリーズⅣ:骨・軟骨

74巻5号(2023年10月発行)

増大特集 代謝

74巻4号(2023年8月発行)

特集 がん遺伝子の発見は現代医療を進歩させたか

74巻3号(2023年6月発行)

特集 クロマチンによる転写制御機構の最前線

74巻2号(2023年4月発行)

特集 未病の科学

74巻1号(2023年2月発行)

特集 シナプス

73巻6号(2022年12月発行)

特集 新組織学シリーズⅢ:血管とリンパ管

73巻5号(2022年10月発行)

増大特集 革新脳と関連プロジェクトから見えてきた新しい脳科学

73巻4号(2022年8月発行)

特集 形態形成の統合的理解

73巻3号(2022年6月発行)

特集 リソソーム研究の新展開

73巻2号(2022年4月発行)

特集 DNA修復による生体恒常性の維持

73巻1号(2022年2月発行)

特集 意識

72巻6号(2021年12月発行)

特集 新組織学シリーズⅡ:骨格筋—今後の研究の発展に向けて

72巻5号(2021年10月発行)

増大特集 脳とからだ

72巻4号(2021年8月発行)

特集 グローバル時代の新興再興感染症への科学的アプローチ

72巻3号(2021年6月発行)

特集 生物物理学の進歩—生命現象の定量的理解へ向けて

72巻2号(2021年4月発行)

特集 組織幹細胞の共通性と特殊性

72巻1号(2021年2月発行)

特集 小脳研究の未来

71巻6号(2020年12月発行)

特集 新組織学シリーズⅠ:最新の皮膚科学

71巻5号(2020年10月発行)

増大特集 難病研究の進歩

71巻4号(2020年8月発行)

特集 細胞機能の構造生物学

71巻3号(2020年6月発行)

特集 スポーツ科学—2020オリンピック・パラリンピックによせて

71巻2号(2020年4月発行)

特集 ビッグデータ時代のゲノム医学

71巻1号(2020年2月発行)

特集 睡眠の制御と機能

70巻6号(2019年12月発行)

特集 科学と芸術の接点

70巻5号(2019年10月発行)

増大特集 現代医学・生物学の先駆者たち

70巻4号(2019年8月発行)

特集 メカノバイオロジー

70巻3号(2019年6月発行)

特集 免疫チェックポイント分子による生体機能制御

70巻2号(2019年4月発行)

特集 免疫系を介したシステム連関:恒常性の維持と破綻

70巻1号(2019年2月発行)

特集 脳神経回路のダイナミクスから探る脳の発達・疾患・老化

69巻6号(2018年12月発行)

特集 細胞高次機能をつかさどるオルガネラコミュニケーション

69巻5号(2018年10月発行)

増大特集 タンパク質・核酸の分子修飾

69巻4号(2018年8月発行)

特集 いかに創薬を進めるか

69巻3号(2018年6月発行)

特集 生体膜のバイオロジー

69巻2号(2018年4月発行)

特集 宇宙の極限環境から生命体の可塑性をさぐる

69巻1号(2018年2月発行)

特集 社会性と脳

68巻6号(2017年12月発行)

特集 心臓の発生・再生・創生

68巻5号(2017年10月発行)

増大特集 細胞多様性解明に資する光技術─見て,動かす

68巻4号(2017年8月発行)

特集 血管制御系と疾患

68巻3号(2017年6月発行)

特集 核内イベントの時空間制御

68巻2号(2017年4月発行)

特集 細菌叢解析の光と影

68巻1号(2017年2月発行)

特集 大脳皮質—成り立ちから機能へ

67巻6号(2016年12月発行)

特集 時間生物学の新展開

67巻5号(2016年10月発行)

増大特集 病態バイオマーカーの“いま”

67巻4号(2016年8月発行)

特集 認知症・神経変性疾患の克服への挑戦

67巻3号(2016年6月発行)

特集 脂質ワールド

67巻2号(2016年4月発行)

特集 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争

67巻1号(2016年2月発行)

特集 記憶ふたたび

66巻6号(2015年12月発行)

特集 グリア研究の最先端

66巻5号(2015年10月発行)

増大特集 細胞シグナル操作法

66巻4号(2015年8月発行)

特集 新興・再興感染症と感染症対策

66巻3号(2015年6月発行)

特集 進化と発生からみた生命科学

66巻2号(2015年4月発行)

特集 使える最新ケミカルバイオロジー

66巻1号(2015年2月発行)

特集 脳と心の謎はどこまで解けたか

65巻6号(2014年12月発行)

特集 エピジェネティクスの今

65巻5号(2014年10月発行)

増大特集 生命動態システム科学

65巻4号(2014年8月発行)

特集 古典的代謝経路の新しい側面

65巻3号(2014年6月発行)

特集 器官の発生と再生の基礎

65巻2号(2014年4月発行)

特集 細胞の少数性と多様性に挑む―シングルセルアナリシス

65巻1号(2014年2月発行)

特集 精神疾患の病理機構

64巻6号(2013年12月発行)

特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き

64巻5号(2013年10月発行)

増大特集 細胞表面受容体

64巻4号(2013年8月発行)

特集 予測と意思決定の神経科学

64巻3号(2013年6月発行)

特集 細胞接着の制御

64巻2号(2013年4月発行)

特集 特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞

64巻1号(2013年2月発行)

特集 神経回路の計測と操作

63巻6号(2012年12月発行)

特集 リンパ管

63巻5号(2012年10月発行)

特集 細胞の分子構造と機能―核以外の細胞小器官

63巻4号(2012年8月発行)

特集 質感脳情報学への展望

63巻3号(2012年6月発行)

特集 細胞極性の制御

63巻2号(2012年4月発行)

特集 RNA干渉の実現化に向けて

63巻1号(2012年2月発行)

特集 小脳研究の課題(2)

62巻6号(2011年12月発行)

特集 コピー数変異

62巻5号(2011年10月発行)

特集 細胞核―構造と機能

62巻4号(2011年8月発行)

特集 小脳研究の課題

62巻3号(2011年6月発行)

特集 インフラマソーム

62巻2号(2011年4月発行)

特集 筋ジストロフィーの分子病態から治療へ

62巻1号(2011年2月発行)

特集 摂食制御の分子過程

61巻6号(2010年12月発行)

特集 細胞死か腫瘍化かの選択

61巻5号(2010年10月発行)

特集 シナプスをめぐるシグナリング

61巻4号(2010年8月発行)

特集 miRNA研究の最近の進歩

61巻3号(2010年6月発行)

特集 SNARE複合体-膜融合の機構

61巻2号(2010年4月発行)

特集 糖鎖のかかわる病気:発症機構,診断,治療に向けて

61巻1号(2010年2月発行)

特集 脳科学のモデル実験動物

60巻6号(2009年12月発行)

特集 ユビキチン化による生体機能の調節

60巻5号(2009年10月発行)

特集 伝達物質と受容体

60巻4号(2009年8月発行)

特集 睡眠と脳回路の可塑性

60巻3号(2009年6月発行)

特集 脳と糖脂質

60巻2号(2009年4月発行)

特集 感染症の現代的課題

60巻1号(2009年2月発行)

特集 遺伝子-脳回路-行動

59巻6号(2008年12月発行)

特集 mTORをめぐるシグナルタンパク

59巻5号(2008年10月発行)

特集 現代医学・生物学の仮説・学説2008

59巻4号(2008年8月発行)

特集 免疫学の最近の動向

59巻3号(2008年6月発行)

特集 アディポゲネシス

59巻2号(2008年4月発行)

特集 細胞外基質-研究の新たな展開

59巻1号(2008年2月発行)

特集 コンピュータと脳

58巻6号(2007年12月発行)

特集 グリケーション(糖化)

58巻5号(2007年10月発行)

特集 タンパク質間相互作用

58巻4号(2007年8月発行)

特集 嗅覚受容の分子メカニズム

58巻3号(2007年6月発行)

特集 骨の形成と破壊

58巻2号(2007年4月発行)

特集 シナプス後部構造の形成・機構と制御

58巻1号(2007年2月発行)

特集 意識―脳科学からのアプローチ

57巻6号(2006年12月発行)

特集 血管壁

57巻5号(2006年10月発行)

特集 生物進化の分子マップ

57巻4号(2006年8月発行)

特集 脳科学が求める先端技術

57巻3号(2006年6月発行)

特集 ミエリン化の機構とその異常

57巻2号(2006年4月発行)

特集 膜リサイクリング

57巻1号(2006年2月発行)

特集 こころと脳:とらえがたいものを科学する

56巻6号(2005年12月発行)

特集 構造生物学の現在と今後の展開

56巻5号(2005年10月発行)

特集 タンパク・遺伝子からみた分子病―新しく解明されたメカニズム

56巻4号(2005年8月発行)

特集 脳の遺伝子―どこでどのように働いているのか

56巻3号(2005年6月発行)

特集 Naチャネル

56巻2号(2005年4月発行)

特集 味覚のメカニズムに迫る

56巻1号(2005年2月発行)

特集 情動―喜びと恐れの脳の仕組み

55巻6号(2004年12月発行)

特集 脳の深部を探る

55巻5号(2004年10月発行)

特集 生命科学のNew Key Word

55巻4号(2004年8月発行)

特集 心筋研究の最前線

55巻3号(2004年6月発行)

特集 分子進化学の現在

55巻2号(2004年4月発行)

特集 アダプタータンパク

55巻1号(2004年2月発行)

特集 ニューロンと脳

54巻6号(2003年12月発行)

特集 オートファジー

54巻5号(2003年10月発行)

特集 創薬ゲノミクス・創薬プロテオミクス・創薬インフォマティクス

54巻4号(2003年8月発行)

特集 ラフトと細胞機能

54巻3号(2003年6月発行)

特集 クロマチン

54巻2号(2003年4月発行)

特集 樹状突起

54巻1号(2003年2月発行)

53巻6号(2002年12月発行)

特集 ゲノム全解読とポストゲノムの問題点

53巻5号(2002年10月発行)

特集 加齢の克服―21世紀の課題

53巻4号(2002年8月発行)

特集 一価イオンチャネル

53巻3号(2002年6月発行)

特集 細胞質分裂

53巻2号(2002年4月発行)

特集 RNA

53巻1号(2002年2月発行)

連続座談会 脳とこころ―21世紀の課題

52巻6号(2001年12月発行)

特集 血液脳関門研究の最近の進歩

52巻5号(2001年10月発行)

特集 モチーフ・ドメインリスト

52巻4号(2001年8月発行)

特集 骨格筋研究の新展開

52巻3号(2001年6月発行)

特集 脳の発達に関与する分子機構

52巻2号(2001年4月発行)

特集 情報伝達物質としてのATP

52巻1号(2001年2月発行)

連続座談会 脳を育む

51巻6号(2000年12月発行)

特集 機械的刺激受容の分子機構と細胞応答

51巻5号(2000年10月発行)

特集 ノックアウトマウスリスト

51巻4号(2000年8月発行)

特集 臓器(組織)とアポトーシス

51巻3号(2000年6月発行)

特集 自然免疫における異物認識と排除の分子機構

51巻2号(2000年4月発行)

特集 細胞極性の形成機序

51巻1号(2000年2月発行)

特集 脳を守る21世紀生命科学の展望

50巻6号(1999年12月発行)

特集 細胞内輸送

50巻5号(1999年10月発行)

特集 病気の分子細胞生物学

50巻4号(1999年8月発行)

特集 トランスポーターの構造と機能協関

50巻3号(1999年6月発行)

特集 時間生物学の新たな展開

50巻2号(1999年4月発行)

特集 リソソーム:最近の研究

50巻1号(1999年2月発行)

連続座談会 脳を守る

49巻6号(1998年12月発行)

特集 発生・分化とホメオボックス遺伝子

49巻5号(1998年10月発行)

特集 神経系に作用する薬物マニュアル1998

49巻4号(1998年8月発行)

特集 プロテインキナーゼCの多様な機能

49巻3号(1998年6月発行)

特集 幹細胞研究の新展開

49巻2号(1998年4月発行)

特集 血管―新しい観点から

49巻1号(1998年2月発行)

特集 言語の脳科学

48巻6号(1997年12月発行)

特集 軸索誘導

48巻5号(1997年10月発行)

特集 受容体1997

48巻4号(1997年8月発行)

特集 マトリックス生物学の最前線

48巻3号(1997年6月発行)

特集 開口分泌のメカニズムにおける新しい展開

48巻2号(1997年4月発行)

特集 最近のMAPキナーゼ系

48巻1号(1997年2月発行)

特集 21世紀の脳科学

47巻6号(1996年12月発行)

特集 老化

47巻5号(1996年10月発行)

特集 器官―その新しい視点

47巻4号(1996年8月発行)

特集 エンドサイトーシス

47巻3号(1996年6月発行)

特集 細胞分化

47巻2号(1996年4月発行)

特集 カルシウム動態と細胞機能

47巻1号(1996年2月発行)

特集 神経科学の最前線

46巻6号(1995年12月発行)

特集 病態を変えたよく効く医薬

46巻5号(1995年10月発行)

特集 遺伝子・タンパク質のファミリー・スーパーファミリー

46巻4号(1995年8月発行)

特集 ストレス蛋白質

46巻3号(1995年6月発行)

特集 ライソゾーム

46巻2号(1995年4月発行)

特集 プロテインホスファターゼ―最近の進歩

46巻1号(1995年2月発行)

特集 神経科学の謎

45巻6号(1994年12月発行)

特集 ミトコンドリア

45巻5号(1994年10月発行)

特集 動物の行動機能テスト―個体レベルと分子レベルを結ぶ

45巻4号(1994年8月発行)

特集 造血の機構

45巻3号(1994年6月発行)

特集 染色体

45巻2号(1994年4月発行)

特集 脳と分子生物学

45巻1号(1994年2月発行)

特集 グルコーストランスポーター

44巻6号(1993年12月発行)

特集 滑面小胞体をめぐる諸問題

44巻5号(1993年10月発行)

特集 現代医学・生物学の仮説・学説

44巻4号(1993年8月発行)

特集 細胞接着

44巻3号(1993年6月発行)

特集 カルシウムイオンを介した調節機構の新しい問題点

44巻2号(1993年4月発行)

特集 蛋白質の細胞内転送とその異常

44巻1号(1993年2月発行)

座談会 脳と遺伝子

43巻6号(1992年12月発行)

特集 成長因子受容体/最近の進歩

43巻5号(1992年10月発行)

特集 〈研究室で役に立つ細胞株〉

43巻4号(1992年8月発行)

特集 細胞機能とリン酸化

43巻3号(1992年6月発行)

特集 血管新生

43巻2号(1992年4月発行)

特集 大脳皮質発達の化学的側面

43巻1号(1992年2月発行)

特集 意識と脳

42巻6号(1991年12月発行)

特集 細胞活動の日周リズム

42巻5号(1991年10月発行)

特集 神経系に作用する薬物マニュアル

42巻4号(1991年8月発行)

特集 開口分泌の細胞内過程

42巻3号(1991年6月発行)

特集 ペルオキシソーム/最近の進歩

42巻2号(1991年4月発行)

特集 脳の移植と再生

42巻1号(1991年2月発行)

特集 脳と免疫

41巻6号(1990年12月発行)

特集 注目の実験モデル動物

41巻5号(1990年10月発行)

特集 LTPとLTD:その分子機構

41巻4号(1990年8月発行)

特集 New proteins

41巻3号(1990年6月発行)

特集 シナプスの形成と動態

41巻2号(1990年4月発行)

特集 細胞接着

41巻1号(1990年2月発行)

特集 発がんのメカニズム/最近の知見

40巻6号(1989年12月発行)

特集 ギャップ結合

40巻5号(1989年10月発行)

特集 核内蛋白質

40巻4号(1989年8月発行)

特集 研究室で役に立つ新しい試薬

40巻3号(1989年6月発行)

特集 細胞骨格異常

40巻2号(1989年4月発行)

特集 大脳/神経科学からのアプローチ

40巻1号(1989年2月発行)

特集 分子進化

39巻6号(1988年12月発行)

特集 細胞内における蛋白質局在化機構

39巻5号(1988年10月発行)

特集 細胞測定法マニュアル

39巻4号(1988年8月発行)

特集 細胞外マトリックス

39巻3号(1988年6月発行)

特集 肺の微細構造と機能

39巻2号(1988年4月発行)

特集 生体運動の分子機構/研究の発展

39巻1号(1988年2月発行)

特集 遺伝子疾患解析の発展

38巻6号(1987年12月発行)

-チャンネルの最近の動向

38巻5号(1987年10月発行)

特集 細胞生物学における免疫実験マニュアル

38巻4号(1987年8月発行)

特集 視覚初期過程の分子機構

38巻3号(1987年6月発行)

特集 人間の脳

38巻2号(1987年4月発行)

特集 体液カルシウムのホメオスタシス

38巻1号(1987年2月発行)

特集 医学におけるブレイクスルー/基礎研究からの挑戦

37巻6号(1986年12月発行)

特集 神経活性物質受容体と情報伝達

37巻5号(1986年10月発行)

特集 中間径フィラメント

37巻4号(1986年8月発行)

特集 細胞生物学実験マニュアル

37巻3号(1986年6月発行)

特集 脳の化学的トポグラフィー

37巻2号(1986年4月発行)

特集 血小板凝集

37巻1号(1986年2月発行)

特集 脳のモデル

36巻6号(1985年12月発行)

特集 脂肪組織

36巻5号(1985年10月発行)

特集 細胞分裂をめぐって

36巻4号(1985年8月発行)

特集 神経科学実験マニュアル

36巻3号(1985年6月発行)

特集 血管内皮細胞と微小循環

36巻2号(1985年4月発行)

特集 肝細胞と胆汁酸分泌

36巻1号(1985年2月発行)

特集 Transmembrane Control

35巻6号(1984年12月発行)

特集 細胞毒マニュアル—実験に用いられる細胞毒の知識

35巻5号(1984年10月発行)

特集 中枢神経系の再構築

35巻4号(1984年8月発行)

特集 ゲノムの構造

35巻3号(1984年6月発行)

特集 神経科学の仮説

35巻2号(1984年4月発行)

特集 哺乳類の初期発生

35巻1号(1984年2月発行)

特集 細胞生物学の現状と展望

34巻6号(1983年12月発行)

特集 蛋白質の代謝回転

34巻5号(1983年10月発行)

特集 受容・応答の膜分子論

34巻4号(1983年8月発行)

特集 コンピュータによる生物現象の再構成

34巻3号(1983年6月発行)

特集 細胞の極性

34巻2号(1983年4月発行)

特集 モノアミン系

34巻1号(1983年2月発行)

特集 腸管の吸収機構

33巻6号(1982年12月発行)

特集 低栄養と生体機能

33巻5号(1982年10月発行)

特集 成長因子

33巻4号(1982年8月発行)

特集 リン酸化

33巻3号(1982年6月発行)

特集 神経発生の基礎

33巻2号(1982年4月発行)

特集 細胞の寿命と老化

33巻1号(1982年2月発行)

特集 細胞核

32巻6号(1981年12月発行)

特集 筋小胞体研究の進歩

32巻5号(1981年10月発行)

特集 ペプチド作働性シナプス

32巻4号(1981年8月発行)

特集 膜の転送

32巻3号(1981年6月発行)

特集 リポプロテイン

32巻2号(1981年4月発行)

特集 チャネルの概念と実体

32巻1号(1981年2月発行)

特集 細胞骨格

31巻6号(1980年12月発行)

特集 大脳の機能局在

31巻5号(1980年10月発行)

特集 カルシウムイオン受容タンパク

31巻4号(1980年8月発行)

特集 化学浸透共役仮説

31巻3号(1980年6月発行)

特集 赤血球膜の分子構築

31巻2号(1980年4月発行)

特集 免疫系の情報識別

31巻1号(1980年2月発行)

特集 ゴルジ装置

30巻6号(1979年12月発行)

特集 細胞間コミニケーション

30巻5号(1979年10月発行)

特集 In vitro運動系

30巻4号(1979年8月発行)

輸送系の調節

30巻3号(1979年6月発行)

特集 網膜の構造と機能

30巻2号(1979年4月発行)

特集 神経伝達物質の同定

30巻1号(1979年2月発行)

特集 生物物理学の進歩—第6回国際生物物理学会議より

29巻6号(1978年12月発行)

特集 最近の神経科学から

29巻5号(1978年10月発行)

特集 下垂体:前葉

29巻4号(1978年8月発行)

特集 中枢のペプチド

29巻3号(1978年6月発行)

特集 心臓のリズム発生

29巻2号(1978年4月発行)

特集 腎機能

29巻1号(1978年2月発行)

特集 膜脂質の再検討

28巻6号(1977年12月発行)

特集 青斑核

28巻5号(1977年10月発行)

特集 小胞体

28巻4号(1977年8月発行)

特集 微小管の構造と機能

28巻3号(1977年6月発行)

特集 神経回路網と脳機能

28巻2号(1977年4月発行)

特集 生体の修復

28巻1号(1977年2月発行)

特集 生体の科学の現状と動向

27巻6号(1976年12月発行)

特集 松果体

27巻5号(1976年10月発行)

特集 遺伝マウス・ラット

27巻4号(1976年8月発行)

特集 形質発現における制御

27巻3号(1976年6月発行)

特集 生体と化学的環境

27巻2号(1976年4月発行)

特集 分泌腺

27巻1号(1976年2月発行)

特集 光受容

26巻6号(1975年12月発行)

特集 自律神経と平滑筋の再検討

26巻5号(1975年10月発行)

特集 脳のプログラミング

26巻4号(1975年8月発行)

特集 受精機構をめぐつて

26巻3号(1975年6月発行)

特集 細胞表面と免疫

26巻2号(1975年4月発行)

特集 感覚有毛細胞

26巻1号(1975年2月発行)

特集 体内のセンサー

25巻5号(1974年12月発行)

特集 生体膜—その基本的課題

25巻4号(1974年8月発行)

特集 伝達物質と受容物質

25巻3号(1974年6月発行)

特集 脳の高次機能へのアプローチ

25巻2号(1974年4月発行)

特集 筋細胞の分化

25巻1号(1974年2月発行)

特集 生体の科学 展望と夢

24巻6号(1973年12月発行)

24巻5号(1973年10月発行)

24巻4号(1973年8月発行)

24巻3号(1973年6月発行)

24巻2号(1973年4月発行)

24巻1号(1973年2月発行)

23巻6号(1972年12月発行)

23巻5号(1972年10月発行)

23巻4号(1972年8月発行)

23巻3号(1972年6月発行)

23巻2号(1972年4月発行)

23巻1号(1972年2月発行)

22巻6号(1971年12月発行)

22巻5号(1971年10月発行)

22巻4号(1971年8月発行)

22巻3号(1971年6月発行)

22巻2号(1971年4月発行)

22巻1号(1971年2月発行)

21巻7号(1970年12月発行)

21巻6号(1970年10月発行)

21巻4号(1970年8月発行)

特集 代謝と機能

21巻5号(1970年8月発行)

21巻3号(1970年6月発行)

21巻2号(1970年4月発行)

21巻1号(1970年2月発行)

20巻6号(1969年12月発行)

20巻5号(1969年10月発行)

20巻4号(1969年8月発行)

20巻3号(1969年6月発行)

20巻2号(1969年4月発行)

20巻1号(1969年2月発行)

19巻6号(1968年12月発行)

19巻5号(1968年10月発行)

19巻4号(1968年8月発行)

19巻3号(1968年6月発行)

19巻2号(1968年4月発行)

19巻1号(1968年2月発行)

18巻6号(1967年12月発行)

18巻5号(1967年10月発行)

18巻4号(1967年8月発行)

18巻3号(1967年6月発行)

18巻2号(1967年4月発行)

18巻1号(1967年2月発行)

17巻6号(1966年12月発行)

17巻5号(1966年10月発行)

17巻4号(1966年8月発行)

17巻3号(1966年6月発行)

17巻2号(1966年4月発行)

17巻1号(1966年2月発行)

16巻6号(1965年12月発行)

16巻5号(1965年10月発行)

16巻4号(1965年8月発行)

16巻3号(1965年6月発行)

16巻2号(1965年4月発行)

16巻1号(1965年2月発行)

15巻6号(1964年12月発行)

特集 生体膜その3

15巻5号(1964年10月発行)

特集 生体膜その2

15巻4号(1964年8月発行)

特集 生体膜その1

15巻3号(1964年6月発行)

特集 第13回日本生理科学連合シンポジウム

15巻2号(1964年4月発行)

15巻1号(1964年2月発行)

14巻6号(1963年12月発行)

特集 興奮收縮伝関

14巻5号(1963年10月発行)

14巻4号(1963年8月発行)

14巻3号(1963年6月発行)

14巻1号(1963年2月発行)

特集 第9回中枢神経系の生理学シンポジウム

14巻2号(1963年2月発行)

13巻6号(1962年12月発行)

13巻5号(1962年10月発行)

特集 生物々理—生理学生物々理若手グループ第1回ミーティングから

13巻4号(1962年8月発行)

13巻3号(1962年6月発行)

13巻2号(1962年4月発行)

Symposium on Permeability of Biological Membranes

13巻1号(1962年2月発行)

12巻6号(1961年12月発行)

12巻5号(1961年10月発行)

12巻4号(1961年8月発行)

12巻3号(1961年6月発行)

12巻2号(1961年4月発行)

12巻1号(1961年2月発行)

11巻6号(1960年12月発行)

Symposium On Active Transport

11巻5号(1960年10月発行)

11巻4号(1960年8月発行)

11巻3号(1960年6月発行)

11巻2号(1960年4月発行)

11巻1号(1960年2月発行)

10巻6号(1959年12月発行)

10巻5号(1959年10月発行)

10巻4号(1959年8月発行)

10巻3号(1959年6月発行)

10巻2号(1959年4月発行)

10巻1号(1959年2月発行)

8巻6号(1957年12月発行)

8巻5号(1957年10月発行)

特集 酵素と生物

8巻4号(1957年8月発行)

8巻3号(1957年6月発行)

8巻2号(1957年4月発行)

8巻1号(1957年2月発行)