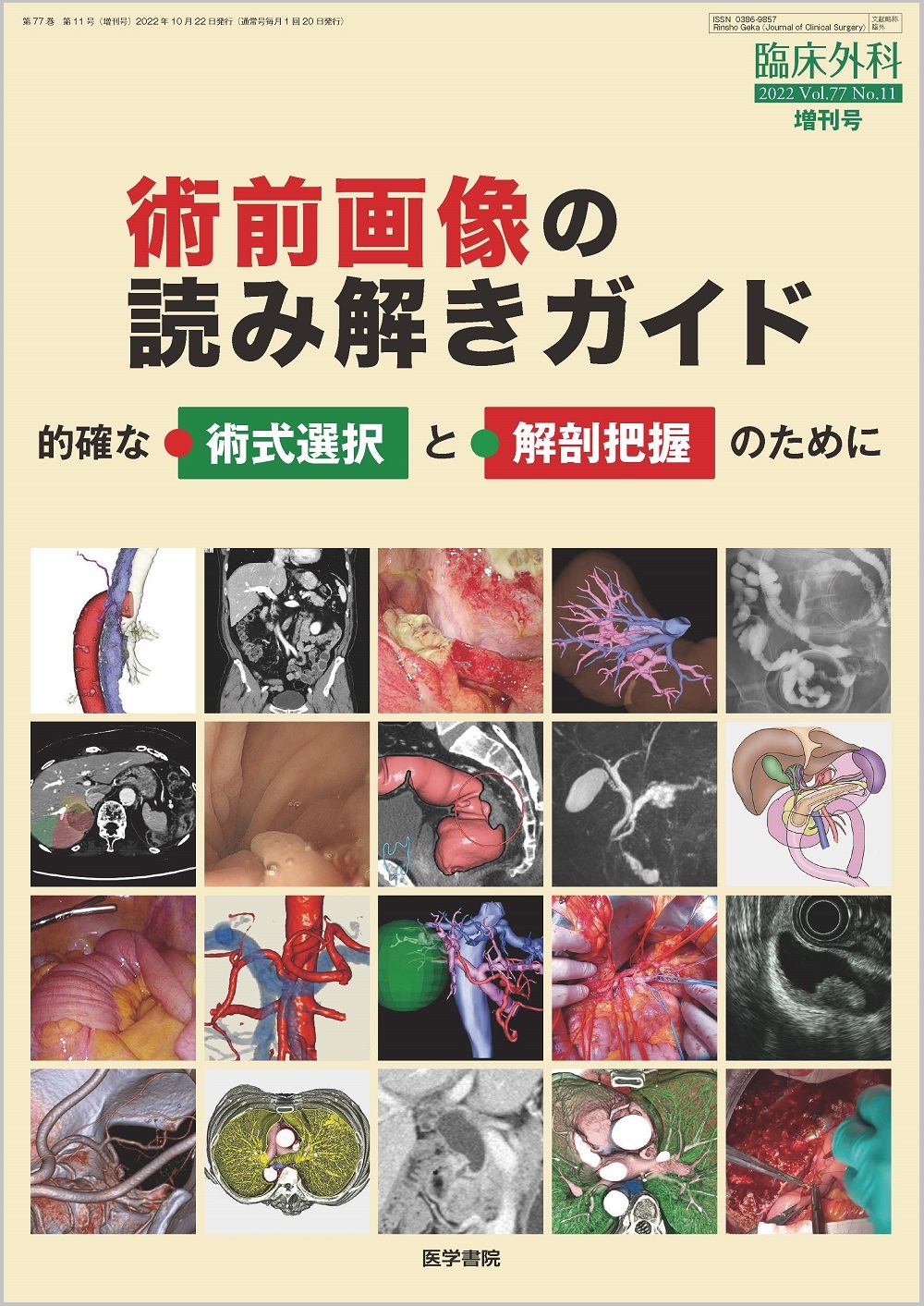

近年,画像診断は極めて精度が高くなるとともに,術前にさらに緻密に検討されるようになった.また,手術術式も縮小手術から拡大手術まで細分化されており,術前に自信をもって予定術式を決定するには緻密な術前診断によりなるべく正確に臨床病期分類を行う必要がある.また,診断結果次第では集学的治療を行う順番が変わり,術前に薬物療法や化学放射線療法をもってくるような判断もなされうる.結果的に判断が裏目に出ることもあるが,その可能性をなるべく低くすべく,的確な術式選択に資するガイドブックの編纂を目指した.

一方,ひとたび術式が決まっても,臓器の大きさや形,そして術中に露出したり処理したり温存したりすべき構造物の走行は人それぞれである.触診に頼ることができない完全鏡視下手術においては,組織に覆われて直接視認できない血管などの走行や分岐のしかたが事前にわかっていると大変心強い.開腹手術であっても肝実質というブラックボックスの中を走る脈管は,直接は視認できない.局所解剖の正確な把握は精緻な手術を行う準備として極めて重要であることは言うまでもなく,また,この点においても近年の術前画像の情報量は極めて多い.そこで,術式選択とともに,的確な解剖把握のために資するガイドブックの編纂を目指した.

雑誌目次

臨床外科77巻11号

2022年10月発行

雑誌目次

増刊号 術前画像の読み解きガイド—的確な術式選択と解剖把握のために

序 フリーアクセス

著者: 小寺泰弘

ページ範囲:P.1 - P.1

Ⅰ 食道

頸部食道癌(再建含む)

著者: 峯真司 , 橋本貴史 , 折田創 , 橋口忠典 , 那須元美 , 藤原大介 , 加治早苗 , 尾崎麻子 , 夕部由規謙 , 吉野耕平 , 菅原友樹 , 吉本雄太郎 , 窪田晃 , 福永哲

ページ範囲:P.7 - P.12

頸部食道癌は胸部食道癌に比して発生頻度が低い.特に頸部食道のみに限局する頸部食道癌はまれである.そのため,必然的に各施設や各外科医における経験数が少なくなってしまう.症例数が少ないため標準的な治療方針が定まっておらず,治療方針についての比較試験も行われていない.施設間格差も大きい領域と考えられ,十分に喉頭温存可能な頸部食道癌の場合でも喉頭温存不可能と判断され根治的化学放射線療法が選択されている症例もある.

明らかに喉頭温存が不可能な場合については,喉頭摘出を含めた切除を選択するか根治的な化学放射線療法を選択するか,という二択になるが,本稿では扱わないこととする.一方で,腫瘍が食道入口部に近接している場合には喉頭温存可能かどうかぎりぎりの判断が必要となる.根治的化学放射線療法をまず施行し,腫瘍遺残または再燃後に切除を考慮するという方針もあるが,胸部食道癌同様に根治的化学放射線療法後の遺残や再燃の診断が難しいこと,また一方で根治的化学放射線療法後に嚥下機能低下が発生するという問題もある1).サルベージ頸部食道切除をする場合でも,術前から嚥下機能低下がある場合に食道切除し高位吻合を行うとさらに嚥下機能が低下し,喉頭は残したものの経口摂取ができなくなり肺炎を繰り返し著しくQuality of Life(QOL)を下げる可能性もある.

胃切除後食道癌(再建含む)

著者: 八木浩一 , 谷島翔 , 川崎浩一郎 , 大矢周一郎 , 三輪快之 , 岡本麻美 , 浦辺雅之 , 奥村康弘 , 野村幸世 , 瀬戸泰之

ページ範囲:P.13 - P.16

胃切除後食道癌に対する手術はそれなりの頻度で遭遇すると思われる.過去10年で当科では,食道切除の約5.7%(35/612)が胃切除後もしくは胃切除の必要な同時性胃癌症例であった.胃切除後食道癌に対する食道切除の術式は通常の食道切除と同じであると推測される.再建臓器・再建経路・再建時期に関しては施設ごとに決められており,これらは術前画像によって決定されているものではないと推測する.術前画像の術式選択への寄与度は決して高くないかもしれないが,本稿では,胃切除後食道癌の切除再建において留意すべき点を解説し,術前画像を提示する.

根治的化学放射線療法後サルベージ手術

著者: 丸山傑 , 岡村明彦 , 蟹江恭和 , 坂本啓 , 栗山健吾 , 金森淳 , 今村裕 , 渡邊雅之

ページ範囲:P.17 - P.21

本邦において食道癌のおもな組織型である食道扁平上皮癌に対する根治を目的とした化学放射線療法は,非外科的治療の中心的な役割を担っている.一方,根治的化学放射線療法後に遺残あるいは再発した症例の治療選択肢は限られており,切除が可能であれば外科的治療(サルベージ手術)がほぼ唯一の根治治療となり得る.しかしサルベージ手術については,縫合不全や肺炎などの術後合併症発生や死亡リスクの高い手術であることが報告されており1),慎重な判断が必要である.また長期予後については,治療前予測深達度T2以浅,根治的化学放射線療法後の再燃病変,R0切除などが予後良好な因子として報告されており2〜5),リスクとベネフィットを熟慮した適切な症例選択が必要であると考えられる.

本稿では,根治的化学放射線療法後のサルベージ手術を前提とした術前画像診断の実際について説明する.

食道裂孔ヘルニア

著者: 三ツ井崇司

ページ範囲:P.22 - P.28

食道裂孔ヘルニア(図1)とは,食道裂孔から腹腔内臓器(主に胃)が縦隔・胸腔に脱出する病気である.嚥下障害など保存的治療困難な随伴症状を有する症例や,PPI抵抗性の胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease:GERD)などが手術適応となることが多い.手術内容は,腹腔鏡下での食道裂孔修復・噴門形成術である.手術適応は画像診断のみでは決定されず,症状,病悩期間,生理学的検査などを合わせて総合的に判断される.本稿では,食道裂孔ヘルニアの診断・治療の一般論とともに,症例(図2〜4)を提示しながら注意点について述べていきたい.また,一般的な成書には記載が少ないと思われる食道癌術後に発生しうる食道裂孔ヘルニアについても述べたい.

開胸下縦隔リンパ節郭清

著者: 加藤寛章 , 白石治 , 百瀬洸太 , 中西智也 , 平木洋子 , 安田篤 , 新海政幸 , 今野元博 , 安田卓司

ページ範囲:P.29 - P.35

食道癌はリンパ節転移を来しやすい癌であり,粘膜下層(sm)癌においても40%強の症例にリンパ節転移を伴う1).胸部食道癌手術で郭清すべき領域リンパ節は,頸部・胸部・腹部の3領域と広範囲にわたり,そのなかでも縦隔リンパ節への転移は最も頻度が高い.また,食道は気管・大動脈・心血管・肺・神経など重要な組織に囲まれて位置しており,それらの損傷は術後の重症合併症にもつながるため,根治のために徹底したリンパ節郭清が求められると同時に,温存すべき組織を温存する正確な手術操作が必須である.そのため,食道癌手術において胸部操作・縦隔リンパ節郭清は最重要のパートであるといえる.

また,手術にあたっては,CT検査を中心とした画像により原発巣や転移リンパ節状況,周囲臓器・組織との関係など,事前に手術のイメージをしっかりつけておくことが肝要である.本稿では,術前のCT画像所見と,術中画像を示しながら,開胸下縦隔リンパ節郭清手技のポイントを解説する.

胸腔鏡下縦隔リンパ節郭清

著者: 藤原尚志 , 大幸宏幸

ページ範囲:P.36 - P.40

高侵襲で合併症リスクの高い食道癌手術においては画像診断による術前評価は重要である.術前画像の評価に必要なことは「食道癌の病勢評価」と「解剖学的変異・個体差の確認」の2点である.術前に,癌の浸潤の可能性や転移リンパ節の部位などを確認し,手術の手順や切除範囲を確認することはもちろん大切である.一方,術前画像評価で大切なもう一点は,解剖学的な変異や個人差を事前に把握して術中のアクシデントを防ぐことである.特に食道癌手術の胸部操作では気道損傷や大血管損傷など致命的な臓器損傷のリスクが常にあるため,術前にすべての解剖学的異常および癌の病勢傾向を漏れなく把握しておく必要がある.

縦隔鏡下縦隔リンパ節郭清

著者: 藤原斉 , 小西博貴 , 塩崎敦 , 西別府敬士 , 大橋拓馬 , 窪田健 , 大辻英吾

ページ範囲:P.42 - P.49

縦隔鏡下に安全確実なリンパ節郭清を行うためには,縦隔アプローチ特有の手術解剖を深く理解する必要がある.近年のCT画像技術の進歩により,高精細な3D-CT画像の構築が可能となり,食道と周囲臓器との位置関係のみならず,リンパ節郭清に必要な微細血管解剖を,術前に,立体的あるいは直観的に把握できるようになった.

本稿では,縦隔鏡下リンパ節郭清における術前造影CT,特に3D-CT画像情報の有用性を,術中所見と対比させながら解説する.

Ⅱ 胃・十二指腸

食道胃接合部癌

著者: 中村謙一 , 柴崎晋 , 鈴木和光 , 芹澤朗子 , 秋元信吾 , 中内雅也 , 田中毅 , 稲葉一樹 , 宇山一朗 , 須田康一

ページ範囲:P.51 - P.57

食道胃接合部(esophagogastric junction:EGJ)は,本邦では西分類に基づいて「EGJ(食道筋層と胃筋層の境界)の上下2 cmの部位」と定義されている1,2).そしてEGJ癌は,組織型にかかわらずこの領域内に中心をもつ癌と定義されている1).近年ではKurokawaら3)により報告された多施設共同前向き研究の結果をもとに手術アプローチとリンパ節郭清のアルゴリズムが定められ,一定のコンセンサスが得られている3,4).腫瘍の食道浸潤長により術式が変わる可能性だけでなく手術難易度にも大きく影響してくるため,術前の正確な食道浸潤長の評価が重要となる.本稿では,EGJ癌に対する術前診断や術式選択のポイントにつき,解説する.

胃癌

著者: 金治新悟 , 掛地吉弘

ページ範囲:P.58 - P.64

胃癌に対する根治切除のアプローチ法はここ20年で大きく様変わりし,早期胃癌を中心に内視鏡治療や腹腔鏡手術が一般的となり,進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除やロボット支援手術も普及しつつある.MIS(minimally invasive surgery)は拡大された術野での出血の少ない精緻なリンパ節郭清が特徴であるが,俯瞰した術野での病変進展範囲の把握が困難であるなどの課題もある.また,外科切除例における進行胃癌の割合は増加し,化学療法後の高度進行胃癌に対して手術を行う機会が増えており,正確な画像診断をもとに術前化学療法の適応や切除のタイミングを図る必要がある.本稿では切除可能な進行胃癌を中心に,術前画像診断をもとにした切除範囲や臨床病期の決定について解説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍(SNADET)

著者: 速水克 , 吉水祥一 , 布部創也

ページ範囲:P.65 - P.69

乳頭部を除く原発性十二指腸腫瘍は発生頻度の低い稀少な腫瘍である1).近年の内視鏡機器の進歩や,上部消化管スクリーニングにおける十二指腸観察時の意識向上によりその発見頻度は増加傾向にある.これに伴い,表在性非乳頭部十二指腸腫瘍〔superficial nonampullary duodenal epithelial tumor:SNADET,腺腫または粘膜内(M)/粘膜下層(SM)までの癌〕に対する治療機会が増加している.2021年には「十二指腸癌診療ガイドライン」(以下,ガイドライン)が出版され,今日におけるSNADETの治療指針となっている2).

本稿では,SNADETの治療方針決定のために必要な諸検査の実際について述べる.

幽門部リンパ節郭清

著者: 小濱和貴 , 錦織達人 , 久森重夫 , 角田茂 , 星野伸晃 , 前川久継

ページ範囲:P.70 - P.78

低侵襲胃癌手術における幽門部リンパ節郭清,とくに幽門下(No. 6)リンパ節の郭清は,横行結腸間膜のtake downや,膵頭部膵実質からのNo. 6リンパ組織の剝離など,複雑な工程を含むため,比較的難易度が高いとされる.合併症を起こさず,かつ腫瘍学的に安全で過不足のない郭清のためには,以下のような点に留意する必要がある.

膵上縁リンパ節郭清

著者: 三澤一成

ページ範囲:P.79 - P.84

胃癌手術における膵上縁リンパ節郭清では,肝動脈や脾動脈などの血管を温存しながら周囲組織を切除する必要がある.安全・確実な手術を円滑に行うためには,バリエーション豊富な血管解剖を正確に把握することが不可欠である.本稿では膵上縁領域の血管解剖の術前診断と,関連する術中操作について述べる.

脾門部リンパ節郭清

著者: 徳永正則 , 石橋直哉 , 坂野正佳 , 佐藤雄哉 , 谷岡利朗 , 山口和哉 , 藤原尚志 , 川田研郎 , 春木茂男 , 絹笠祐介

ページ範囲:P.85 - P.89

脾門部リンパ節郭清における腹部造影CT検査の有用性

術前の腹部造影CT検査は,病期診断に必須であることはいうまでもなく,血管走行の破格,臓器間の位置関係を把握し,術中トラブルを回避するためにも有用である.胃切除術において重要な,腹腔動脈の3分岐をはじめとした血管走行の破格に関しては,これまでにも多くの報告がなされている1).また,脾門部リンパ節郭清において鍵となる膵臓,脾臓および脾動静脈は後腹膜に固定されているため,術野の展開によって相互の位置関係が大きく変わることがない.そのため,実際の術野における解剖学的位置関係を術前CTで予想することが可能となる(たとえば,左胃動脈の根部は術前CTで同定できるが,実際の術野における走行はCT画像で得られたものとは大きく異なる.後腹膜に固定されていない胃および左胃動脈を含む胃の辺縁動脈は,術野展開により大きく位置関係が変異するためである).

より詳細かつ立体的な解剖学的位置関係の把握においては,SYNAPSE VINCENT(富士フイルム),ZioCube(ザイオソフト)などの画像再構築ソフトの利用が有用である(図1)2).一方で,これらのソフトウェアの普及は限定的であると考えられるため,本稿ではthin sliceのCT画像をもとに考察する.また,脾門リンパ節郭清は,脾門近くの膵上縁リンパ節(No. 11dリンパ節)郭清と切り離せない関係にあるため,No. 11dリンパ節郭清におけるポイントも併せて述べる.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

Ⅲ 小腸・大腸 悪性疾患

直腸癌

著者: 関健太 , 塚本俊輔 , 三宅基隆 , 久戸瀬洋三 , 井上学 , 髙見澤康之 , 森谷弘乃介 , 金光幸秀

ページ範囲:P.90 - P.94

直腸癌の手術は直腸固有筋膜に包まれた状態で直腸間膜を完全に切除するtotal mesorectal excision(TME)もしくは腫瘍の位置に応じて直腸間膜を部分切除するtumor-specific mesorectal excision(TSME)が基本となる.直腸固有筋膜を越えて広がる病変に対しては直腸周囲の自律神経の合併切除が必要となることがあり,さらに周囲臓器への浸潤がある場合には隣接する臓器の合併切除や骨盤内臓全摘術のような拡大手術が必要となる.直腸癌では腫瘍のTNM分類だけでなく,腫瘍の局在や肛門からの距離により術式が大きく変わり,術式ごとの難易度も異なるため,適切な画像診断により正確な術前診断を行うことが重要である.

本稿では,当院で用いている直腸癌の術前ステージングや術式決定に必要な画像検査について述べる.

直腸癌術後局所再発

著者: 池田正孝 , 木村慶 , 片岡幸三 , 別府直仁 , 内野基 , 池内浩基

ページ範囲:P.96 - P.101

直腸癌術後局所再発は,下部直腸癌術後再発のなかでも最も多い再発の1つである.術前化学放射線療法の導入などで局所再発は減少しているが,一度発症すればQOLの低下を招くだけでなく,予後も非常に不良な病態である1).癌の進行だけではなく,術中の腸管損傷や縫合不全によるがん細胞散布や狭い骨盤内での不十分な郭清や剝離による癌遺残も原因になる2).このような場合は遠隔転移を伴わず局所の確実な切除で根治できる可能性があり,切除マージンを確保したR0切除を行うことで予後が改善する3).しかし再手術となるため正常な膜解剖構造が失われていること,癒着が予想されることなどから手術の難易度が高い.本稿では,狭い骨盤内で腫瘍から確実な切除マージンを確保した切除を行うためのポイントを解説する.

右半結腸切除術

著者: 米澤博貴 , 平能康充

ページ範囲:P.103 - P.107

大腸癌治療ガイドラインでは,結腸癌における腸管傍リンパ節の範囲は腫瘍と支配動脈の位置関係によって定義されている.本邦では,結腸癌に対するD3郭清は腸管軸方向の腸管傍リンパ節と中枢方向の中間/主リンパ節を郭清するのが標準的であるが,右側結腸癌に対する右半結腸切除術では,回結腸動脈(ileocolic artery:ICA),右結腸動脈(right colic artery:RCA),中結腸動脈(middle colic artery:MCA)右枝の3本の主幹動脈のどの血管を支配動脈と想定し郭清を行うかの判断も必要となる.また,右側結腸の血管の分岐形態にはバリエーションが多いとされており,D3郭清を伴う右半結腸切除術では複雑な血管分岐を理解したうえで,術中に血管を同定し適切なリンパ節郭清を行う必要がある1-3).特に右結腸静脈(right colic vein:RCV)・中結腸静脈(middle colic vein:MCV)・胃結腸静脈幹(gastrocolic trunk:GCT)の分岐形態は非常に多様であり,膵頭部と十二指腸が近接していることからも難易度の高い手術手技とされる.

本稿では,手術中の血管損傷の可能性を低減するために必要な術前CT画像での血管解剖の把握のポイントと手術のポイントについて,通常の手術で処理する血管の順に解説する.

左半結腸切除術

著者: 小杉千弘 , 幸田圭史 , 清水宏明 , 山崎将人 , 首藤潔彦 , 碓井彰大 , 野島広之 , 村上崇 , 松本智弘 , 内山まり子

ページ範囲:P.108 - P.111

近年では,手術機器の進歩および手技の向上により,進行結腸癌に対しての腹腔鏡下手術が施行されており,「大腸癌治療ガイドライン」でも大腸癌手術の選択肢の1つとして行うことを弱く推奨している(推奨度2・エビデンスレベルB)1).しかし,本邦で施行された腹腔鏡下結腸癌手術の開腹手術に対する大規模ランダム化比較試験であるJCOG0404試験では,横行結腸癌症例や下行結腸癌症例は対象から除外されており,また海外のランダム化比較試験の報告でも横行結腸癌は除外されている2〜4).これは,脾彎曲部近傍に首座を有する横行結腸癌や下行結腸癌に対しての手術は支配血管が多彩な解剖学的分岐形態を呈しており,的確なリンパ節郭清と適切な血管処理を行うに際して郭清手技が高度であるためである.よって,左半結腸切除術の適応となる症例においては,腹腔鏡下手術もしくは開腹手術のどちらの術式でも,術前からの他臓器との位置関係や血管走行などの把握を行うことが重要であり,術前画像診断は治療方針および方法の決定に非常に大きな役割は果たす.

本稿では左半結腸切除術を施行するために術前に把握しておくべき局所解剖,隣接する臓器および血管について重要なポイントとして,①腹腔鏡下手術の際や早期癌症例などの小さな病変に対して手術を行う際には腫瘍の存在位置を正確に把握するために術前の下部消化管内視鏡による点墨やクリッピングが必要となること,②脾彎曲部近傍の横行結腸や下行結腸の支配血管解剖は多彩であるため術前の3D-CT angiographyでの評価が重要であること,の2点について解説する.

直腸授動

著者: 笠井俊輔 , 塩見明生

ページ範囲:P.112 - P.118

直腸癌に対する手術治療の原則はtotal mesorectal excision(TME),またはtumor-specific mesorectal excision(TSME)である1).癌の根治には外科剝離面の確保だけでなく,肛門側への癌の進展を考慮して,RS/Ra癌で3 cm以上,Rb癌で2 cm以上の肛門側切離端を確保することが重要である2)

.さらに,患者の術後QOL維持のためには,肛門機能,泌尿生殖機能の温存が求められ,画像検査を中心とする術前検査をもとに根治性と機能温存を両立した手術治療を計画する必要がある.

近年,直腸癌に対する治療戦略は術式や化学放射線療法(chemoradiotherapy:CRT)・側方リンパ節郭清の組み合わせなどで多岐にわたるが,本稿では手術治療で根幹となる直腸授動に焦点を当て,当科で行っている術前画像評価と実際の手術について概説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

側方郭清

著者: 花岡まりえ , 絹笠祐介

ページ範囲:P.120 - P.124

直腸癌に対する側方リンパ節郭清は,骨盤内の解剖に基づいたメルクマールとなる「壁」を意識しながら,リンパ節をen blocに郭清することで,安全に施行可能となる.そのために,術中解剖と術前画像をリンクさせ,術前にシミュレーションすることは重要な点の1つである.本稿では側方リンパ節郭清を行うにあたって術前画像から何を把握し,術中にどのように活かすのかを中心にポイントを述べる.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

良性疾患

潰瘍性大腸炎

著者: 松田圭二 , 橋口陽二郎 , 宮田敏弥 , 浅古謙太郎 , 福島慶久 , 金子建介 , 島田竜 , 端山軍 , 野澤慶次郎

ページ範囲:P.125 - P.129

潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis:UC)の手術は大きく分けると,待機手術で行われる肛門温存大腸全摘,回腸囊肛門(管)吻合,回腸人工肛門造設術1〜3),緊急手術で選択される結腸(亜)全摘,回腸人工肛門造設術がある4,5).

肛門温存大腸全摘における吻合法について,当科の方針は,腫瘍合併例で回腸囊肛門吻合(ileoanal anastomosis:IAA),腫瘍非合併の難治例では回腸囊肛門管吻合(ileoanal canal anastomosis:IACA)を腹腔鏡補助下に行っている.また,腫瘍合併例であるが肛門管に腫瘍が及んでおらず,体型的にIAAが難しい症例ではIACAを選択することもある.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

クローン病

著者: 品川貴秀 , 野澤宏彰 , 石原聡一郎

ページ範囲:P.130 - P.134

クローン病(Crohn's disease:CD)は慢性の経過で小腸や大腸を中心とした消化管に狭窄や潰瘍,瘻孔形成など様々な全層性肉芽腫性変化をきたす炎症性腸疾患の1つである.CDの診断は本邦の診断基準・治療指針にもあるように,消化管病変の画像診断による形態学的評価がきわめて重要である1).その主要所見である腸間膜付着側に多発する縦走潰瘍や敷石像のほか,不整形・類円形潰瘍・アフタなどが区域性・非連続性に認められるのが特徴的である.さらに痔瘻などの肛門病変や胃・十二指腸病変も特徴的である.モントリオール分類では年齢(Age)(A1:<16歳,A2:17〜40歳,A3:>40歳),病変部位(Location)(Ll:小腸,L2:大腸,L3:小腸・大腸,L4:上部消化管),疾患パターン(Behaviour)(B1:合併症を伴わない炎症,B2:狭窄,B3:瘻孔,B3p:痔瘻)で分類し,評価される2).本稿では,CDの手術症例における代表的な術前画像を紹介し,術式決定のための画像診断法を解説するとともに,実際の手術所見と対比することで手術において注意すべき臨床所見などを解説する.

大腸憩室炎

著者: 小練研司 , 森川充洋 , 五井孝憲

ページ範囲:P.135 - P.140

大腸憩室症は消化器外科診療において日常的に遭遇する疾患であり,画像診断の習熟と治療方針の決定,外科的治療についての知識は必須である.本邦の大腸憩室保有は男性にやや多く加齢によって増加するとされ,大腸内視鏡検査やCT colonographyを用いた検査を行うと中高年で30%前後に憩室が指摘される1,2).欧米では保有割合はさらに高く,Peeryら3)は平均年齢55歳で60%と報告している.本邦では憩室保有者のうち20%程度に腹部症状(疼痛,腹部膨満,便通異常)を認め,10%程度で憩室炎や憩室出血を生じるとされる4).日本消化管学会が作成した「大腸憩室症ガイドライン2017年版」(以下,ガイドライン)によれば,膿瘍などの合併症を有する大腸憩室炎の死亡率は2.8%,合併症がない群の死亡率は0.2%と記載されており5),良性疾患であるが死亡率は決して低くないことに留意する必要がある.

成人腸重積

著者: 横井圭悟 , 横田和子 , 田中俊道 , 古城憲 , 三浦啓寿 , 山梨高広 , 佐藤武郎 , 内藤剛

ページ範囲:P.141 - P.144

腸重積は口側の腸管が肛門側の腸管内腔に引き込まれて重なり合った状態である.腸閉塞や,腸間膜が引き込まれることによる血行障害を引き起こすこともある.腸重積は乳幼児において多く認められる一方で,成人では比較的まれな疾患である.小児における腸重積は特発性であることが多く,軽症例であれば非観血的整復術を行って経過観察も可能である.対照的に,成人腸重積は悪性腫瘍をはじめとした器質的疾患を原因として発症するものが多い.そのため,非観血的整復術のみで治療を終了することは少なく,基本的には緊急手術も含め,手術療法を念頭に置いた治療戦略が必要となる.

腸閉塞

著者: 小山文一 , 久下博之 , 尾原伸作 , 岩佐陽介 , 竹井健 , 高木忠隆 , 定光ともみ , 原田涼香 , 藤本浩輔 , 庄雅之

ページ範囲:P.145 - P.150

従来日本では,腸管の通過障害を閉塞機転の有無にかかわらず“イレウス”と総称し,成因によって機械性イレウスや機能性イレウスと称してきた.しかし,海外では“ileus”を機能性の腸管麻痺,“intestinal obstruction”を機械的な閉塞を伴う腸閉塞と区別されてきた.この乖離を是正すべく,2015年発刊の『急性腹症診療ガイドライン2015』1)では,機能性イレウス(腸管麻痺)のみをイレウスとし,従来の機械性イレウスはイレウスとは呼ばず,腸閉塞と定義された.したがって,現在の腸管通過障害の概念と治療方針は図1のようになる.

腸閉塞は,急性腹症のなかで男性3位,女性2位の頻度の高い疾患で,発症後30日以内の死亡率が約5%の危険な疾患である.特に絞扼性腸閉塞は医療訴訟の多い疾患で,争点の大半は診断の遅れと緊急手術の遅れである2).腸閉塞は適時の診断と治療介入が決定的に重要な疾患である.本稿では,診断に利用されることの多いCT画像と術中所見を対比させて術前CT画像の読み解きに迫る.

S状結腸軸捻転

著者: 佐々木貴浩 , 古畑智久

ページ範囲:P.151 - P.155

大腸軸捻転は大腸閉塞において大腸癌,大腸憩室炎に続いて3番目の原因であり,S状結腸と回盲部の2つの部位で起こりやすいといわれている1).本稿では,S状結腸軸捻転について最近の知見を交え,術前画像と術式選択のポイントについて解説する.

虫垂炎

著者: 塩谷猛 , 渋谷肇 , 小峯修 , 久保田友紀 , 山川珠実 , 宮田敏弥 , 大野航平 , 南部弘太郎 , 渡邉善正 , 山田太郎 , 渋谷哲男

ページ範囲:P.156 - P.162

急性虫垂炎は急性腹症のなかでも最も多い原因疾患である1).さらに緊急手術を要する疾患のなかで急性胆囊炎,ヘルニア嵌頓,腸閉塞,消化管穿孔などとともに頻度が高い2).外科医になって初めての腹部手術の執刀であることも多い.しかしながら,その診断には経験の多い外科医でも難渋することもあり,高度な炎症を伴う症例では手術難易度は高く,術後の合併症もまれではない.

本稿では画像診断のポイントと術式選択への考えを解説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

虫垂腫瘍

著者: 武田和 , 賀川義規 , 藤井誠 , 村田幸平

ページ範囲:P.163 - P.167

大腸癌取扱い規約第7版1)では,虫垂腫瘍は,腺腫,粘液囊胞腺腫(良性),腺癌,粘液囊胞腺癌(悪性),カルチノイド腫瘍に分類されていた.同規約第8版2)では,WHO分類との整合性を考慮して,低異型度虫垂粘液性腫瘍(low-grade appendiceal mucinous neoplasm:LAMN)が採用され,粘液囊胞腺腫(良性)と粘液囊胞腺癌(悪性)という記載はなくなった.粘液囊胞腺腫の大部分と粘液囊胞腺癌の一部は,LAMNに該当すると記載された.同規約第9版3)でも,粘液囊胞腺腫(良性)と粘液囊胞腺癌(悪性)という記載はない.現規約(第9版)では,虫垂腫瘍は,良性上皮性腫瘍,LAMN,腺癌,杯細胞型カルチノイド,カルチノイド腫瘍,非上皮性腫瘍,悪性リンパ腫,腫瘍性病変に分類される.現規約では,「虫垂粘液囊腫」は存在しないが,旧規約での習慣が残っているため,日常診療では耳にする.

最新のTNM分類第8版4)では,粘液癌のグレード分類が採用されている.粘液癌のグレード分類に関して,AJCC Cancer Staging Manual第8版5)では,G1(高分化かつ軽度細胞異型),G2(中分化かつ高度細胞異型),G3(低分化かつ印環細胞を伴う高度細胞異型)と記載されている.粘液癌G1はLAMNとほぼ同義とされている.

痔瘻

著者: 三浦康之 , 栗原聰元 , 吉野優 , 吉野翔 , 吉田公彦 , 甲田貴丸 , 長嶋康雄 , 鏡哲 , 金子奉暁 , 牛込充則 , 船橋公彦

ページ範囲:P.168 - P.177

痔瘻は,痔核・裂肛と並ぶ肛門疾患のcommon diseaseである.その発生頻度は,「肛門疾患・直腸脱診療ガイドライン2020年版」によると,痔瘻の有病率は欧米では100,000人あたり5.6〜20.8人で,年齢は男女とも30〜40歳代と若年者に好発するとされている1).治療は原則外科的治療となる.外科的治療のポイントは,原発巣と瘻管の処理にあり,術式には開放術,括約筋温存術,seton法に大別される.術式の選択にあたっては,術前に原発巣の位置と瘻管の走行の確認が重要であり,特に歯状線より高位の痔瘻や坐骨直腸窩痔瘻や骨盤直腸窩痔瘻の深部痔瘻では,診察所見のみでは正確な診断が困難な場合が多く,画像検査として経肛門的超音波検査およびMRI検査が有用となる.

本稿では,当科で画像検査として実施している経肛門的超音波検査,MRI検査と術式について解説する.

急性腸間膜動脈閉塞症

著者: 平野昌孝 , 西沢佑次郎 , 鈴木謙 , 横野良典 , 井上彬 , 渡邊篤 , 藤見聡 , 賀川義規

ページ範囲:P.178 - P.182

急性腸間膜動脈閉塞症とは,血栓や塞栓などを原因に,上腸間膜動脈(SMA)もしくは下腸間膜動脈(IMA)が閉塞することにより,急性の腸管虚血障害を生じる病態である.具体的には,急性腸間膜動脈塞栓症と急性腸間膜動脈血栓症の二つがある.これらに対して,腸間膜主要血管の器質的閉塞を伴わない急性の腸管虚血が非閉塞性腸管虚血(non-occlusive mesenteric ischemia:NOMI)である.

いずれの疾患も,腸管虚血に陥れば大量腸切除が必要となる予後不良な疾患である.本稿では,急性腸間膜動脈閉塞症における,治療方針決定のための画像診断に焦点をあて説明する.

Ⅳ 肝臓

肝癌—術前評価および蛍光ナビゲーション手術

著者: 西岡裕次郎 , 長谷川潔

ページ範囲:P.184 - P.189

肝癌は原発性肝癌(肝細胞癌・肝内胆管癌)および転移性肝癌(大腸癌・神経内分泌腫瘍など)に大別されるが,そのいずれでも切除可能な場合には外科的肝切除が第一選択とされている.

外科的切除を計画するにあたって,まずその根治性を評価したうえで最適な術式を考える必要がある.肝切除の場合は,対象となる腫瘍の正確な質的診断が正確な切除範囲の計画に必要である.例えば,肝細胞癌では経門脈的肝内転移という特性を考慮して支配門脈域の系統的切除を行うことが原則であるが1〜3),被膜をもつという特性から脈管の圧排のみならこれを剝離することが許容される.その一方で,大腸癌肝転移の場合には系統的切除の優位性は特に示されておらず部分切除が許容される一方4),脈管に接している場合にはこの合併切除を要する可能性が高くなる,といった特徴がある.また,多発病変のことが多いため小病変を見逃さないことも非常に重要である.

肝癌—疾患別の術式選択

著者: 長谷川康

ページ範囲:P.190 - P.195

本稿では,肝腫瘍(肝細胞癌,肝内胆管癌,大腸癌肝転移)の手術適応の判断・術式の選択・具体的な手術アプローチの立案を行うために,術前にどのような画像診断を行い,どのように読み解けばよいのかについて解説する.

腹腔鏡下肝S7亜区域切除

著者: 三島江平 , 若林大雅 , 藤山芳樹 , 若林剛

ページ範囲:P.196 - P.200

腹腔鏡下解剖学的肝切除において,肝葉切除および肝区域切除の定型化が進む一方,肝亜区域切除については,2021年に開催されたPrecision Anatomy for Minimally Invasive HBP Surgery(PAM-HBP Surgery Consensus)会議1)で改めて定義された担癌グリソン領域の一括切除という共通認識はあるものの,その至適なアプローチ法については一定の見解は得られていない.腹腔鏡下肝S7亜区域切除は最も難しい術式の一つとされているが,当院ではGlissonean approach先行によるICG蛍光ガイド下肝切除を肝亜区域切除を含む解剖学的肝切除の標準としており,本稿では定型化された肝S7亜区域切除の手術手技を紹介するとともに,本術式に必要となる術前画像の解剖把握と3Dシミュレーションについて言及する.

腹腔鏡下肝前区域切除

著者: 門田一晃 , 貞森裕 , 日置勝義 , 高倉範尚

ページ範囲:P.202 - P.207

腹腔鏡下前区域切除術は系統的肝切除のうち,切離面が広く難易度の高い術式の一つである.特に中肝静脈(MHV)や右肝静脈(RHV)などの主肝静脈の露出は,適切なintersegmental/sectional planeで肝離断を行うための重要なランドマークとなる.そのため,術前シミュレーションによる解剖把握とその露出方法の確立は,より安全な肝切除へとつながる.本稿では,腹腔鏡下肝前区域切除を行う際に,特にRHVを露出するうえで重要な脈管の解剖とその同定・露出方法について解説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

腹腔鏡下肝後区域切除

著者: 齊藤亮 , 伴大輔 , 村瀬芳樹 , 水井崇浩 , 高本健史 , 奈良聡 , 江﨑稔 , 島田和明

ページ範囲:P.209 - P.216

はじめに

●肝後区域の定義

肝臓の解剖学的領域分類として,本邦ではHealy & Schroyの分類1)とCouinaudの分類2)が広く用いられている.Healy & Schroyは肝臓を右葉と左葉に分け,さらに左葉を外側区域と内側区域に,右葉を前区域と後区域に分類しており,この区域分類が一般に用いられている.一方,この後区域領域はCouinaudの分類ではSegment 6および7に相当する.高崎らは肝門部におけるグリソン一括処理の手技を念頭に,グリソン鞘の分岐形態に従い,肝を右区域,中区域,左区域の3区域に分類した3).それぞれ,Healey & Schroyの分類の後区域,前区域,左葉に相当する.また高崎らは,門脈3次分枝が支配する領域を区域(cone unit)と命名し,門脈2次分枝が支配する領域(section, sector)を区域の集合体として表現したことも,近年の新しい系統的肝切除のコンセプトに即しており有用である.

以上のように,肝後区域に相当する領域は諸家によりそれぞれ定義されているが,近年では後述のようにGlissonean approach4)を用いた阻血領域の切除,あるいはインドシアニングリーン(ICG)ガイド下切除が主流となりつつあることから,一般に「後区域切除」とは後区域グリソン(門脈)に支配される領域を切除する術式と考えられる.

●腹腔鏡下肝後区域切除

肝後区域は肝臓の最背側に位置し,広い面積をもって前区域と接しており,後区域切除では切除容積に比べ肝離断面積が広範囲となる.後区域切除においては十分な展開で良好な視野を確保し,適切な区域境界を維持した肝離断が重要であるが,腹腔鏡手術特有の視野に対応した体位や展開にコツを要する.仰臥位では,肝離断面は下大静脈より低位となり,相対的に静脈圧が高くなり,肝離断としては不利な場となる.そこで後述するように,十分な左側臥位をとるなど体位の工夫が行われる.また,下大静脈右縁剥離を含む肝右葉の広範囲の脱転操作も必要であり,腹腔鏡下肝後区域切除には,腹腔鏡下肝切除において必要なエッセンスが詰め込まれている.一方,肝門部でグリソンを先行処理するGlissonean approach4)やICG蛍光法を用いて区域境界を可視化したナビゲーション手術が日常診療で実践されるようになり,特に後区域切除のような区域切除において極めて有用である.本稿では,安全で確実な腹腔鏡下肝後区域切除を実践するにあたり必要な術前画像と解剖把握,手術のポイントを解説する.

腹腔鏡下肝左葉切除

著者: 石川喜也 , 浅野大輔 , 渡辺秀一 , 上田浩樹 , 赤星径一 , 小野宏晃 , 工藤篤 , 田中真二 , 田邉稔

ページ範囲:P.217 - P.221

近年の画像機器の進歩によって,術前に詳細な解剖情報が得られるようになった.とりわけ,肝切除における3D画像は,実際の術野と非常に近いイメージを共有でき,術前シミュレーションに必須のツールである.肝左葉切除は離断面が直線的かつ狭く,メルクマールとなる構造物もはっきりしていることから,腹腔鏡と親和性が高い術式と言える.肝門部脈管処理,肝離断のアプローチなど1),やり方は一通りではないが,把握しておくべき解剖所見は変わらない.本稿では,腹腔鏡下肝左葉切除術を行ううえで,術前画像で確認すべき解剖所見について述べる.

腹腔鏡下肝右葉切除

著者: 西澤伸恭 , 海津貴史 , 五十嵐一晴 , 木立光祈子 , 贄裕亮 , 久保任史 , 田島弘 , 隈元雄介

ページ範囲:P.222 - P.229

腹腔鏡下肝右葉切除は,右葉の脱転・短肝静脈の処理→肝門部処理→肝実質離断→右肝管・肝門板切離→右肝静脈処理により構成される.肝門部胆管癌などの胆道再建を伴う肝切除は,執筆現在においては腹腔鏡手術の適応とはされないため,ここでは肝実質腫瘍に対する肝右葉切除について言及する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

腹腔鏡下肝中央二区域切除

著者: 武田大樹 , 新田浩幸

ページ範囲:P.230 - P.235

肝中央二区域切除術は,腫瘍が内側区域と前区域にまたがり存在するか,またはどちらかの区域に腫瘍が存在し,中肝静脈に浸潤が疑われ合併切除が必要な疾患が適応となる.肝予備能としては,ICG15分値が20%以下の症例であることが望まれる.手術の手順は基本的に開腹手術と同様で,内側区域切除と前区域切除を組み合わせた手順で手術を進める.肝離断中の前区域・内側区域のうっ血を避けるため,中肝静脈の切離は流入血遮断後に行うようにしている1)(図1).

Ⅴ 胆道

胆管癌(遠位・肝門部領域・広範囲)

著者: 椎原正尋 , 樋口亮太 , 植村修一郎 , 松永雄太郎 , 大目祐介 , 川本裕介 , 本田五郎

ページ範囲:P.236 - P.241

どのような画像が必要か

●高分解マルチスライスCT(MDCT)

病変の主座,腫瘍の進展度,手術のための解剖の把握,肝切除のための予定残肝容積の測定には,thin sliceで行うダイナミックCTが必須である.さらに3D CT angiography画像も作成する.

胆囊・胆管良性疾患

著者: 川﨑洋太 , 山崎洋一 , 伊地知徹也 , 又木雄弘 , 蔵原弘 , 大塚隆生

ページ範囲:P.242 - P.246

胆囊良性疾患として,若手一般・消化器外科医が日常診療で遭遇する頻度の高い隆起性・腫瘤性病変である胆囊ポリープと,壁肥厚性病変である胆囊腺筋症について概説し,また胆管疾患として膵・胆管合流異常について述べる.

肝門部領域胆管癌に対する胆管切除を伴う肝切除

著者: 細川勇 , 戸ヶ崎賢太郎 , 高屋敷吏 , 久保木知 , 高野重紹 , 鈴木大亮 , 酒井望 , 三島敬 , 小西孝宜 , 西野仁恵 , 仲田真一郎 , 大塚将之

ページ範囲:P.248 - P.256

肝門部領域胆管癌は,切除断端陰性の外科切除(R0切除)のみが長期生存の期待できる治療法であるために,門脈・肝動脈の分岐形態,胆管の合流形態,そして,それらの走行経路(肝門部の立体解剖)を把握したうえで,R0切除を達成するのに最も合理的な切除術式を選択することが重要である1〜8).

本稿では,肝門部領域胆管癌に対する胆管切除を伴う肝切除において,R0切除を達成するための的確な術式選択と解剖把握に関して概説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

拡大胆摘

著者: 青木琢 , 白木孝之

ページ範囲:P.258 - P.262

拡大胆摘は,1954年にGlennとHaysがradical cholecystectomy(根治的胆囊摘出術:Glenn手術)として発表した術式をベースとしている1).すなわち,胆囊を胆囊床,肝十二指腸間膜内リンパ節とともにen blocに切除する術式である.その後,肝外胆管切除の付加や,より広い領域のリンパ節郭清を行う,Glenn変法とでも呼ぶべき術式が提唱された2).拡大胆摘は,リンパ節転移や腫瘍の肝浸潤が画像上認められないか,存在しても軽度な症例に対して行われ,特にSS胆囊癌に対する標準術式として広く施行されており,そのため本術式の適応にあたっては,術前の正確なステージングが求められる.また,肝外胆管切除の適応,リンパ節郭清の範囲については施設ごとに方針が異なっているが,基本は確実にR0を確保する手術を施行する,という点に尽きる.

胆囊摘出術・胆管結石除去術

著者: 梅澤昭子 , 春田英律

ページ範囲:P.264 - P.273

腹腔鏡下胆囊摘出術(laparoscopic cholecystectomy,以下Lap-C)は胆囊摘出術の約90%に施行され,標準的な手術となっている.Lap-Cの適応は胆囊結石症が最も多く,次いで急性胆囊炎である.安全なLap-Cのために必要な画像情報は,炎症性変化と解剖学的な変位の把握である.Lap-Cで術前に把握すべき解剖学的なバリエーションを中心に述べる.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

先天性胆道拡張症に対する胆管切除+胆道再建

著者: 森根裕二 , 島田光生

ページ範囲:P.274 - P.281

先天性胆道拡張症は,戸谷分類で5型に分類され,戸谷Ⅰ型(Ⅰbは除く)とⅣ-A型では,膵・胆管合流異常を合併する1).膵液の胆道内への逆流(膵液胆道逆流現象)の防止および胆道癌発生予防の目的のため,(肝外)胆管切除+胆道再建術が標準術式として確立されているが,拡張胆管の切除が不十分であったり,肝門部胆管形成が不適切であれば,難治性胆管炎や肝内結石,遺残胆管癌などの術後合併症が危惧される2).

本稿では,先天性胆道拡張症における(肝外)胆管切除+胆道再建の術中・術後合併症を回避するための基本手技とともに,理解すべき術前・術中画像による解剖把握のポイントについて概説する.

Ⅵ 膵臓

通常型膵癌

著者: 木村七菜 , 渋谷和人 , 吉岡伊作 , 鳴戸規人 , 平野勝久 , 渡辺徹 , 田中晴祥 , 五十嵐隆通 , 東松由羽子 , 魚谷倫史 , 松井恒志 , 奥村知之 , 藤井努

ページ範囲:P.282 - P.287

通常型膵癌(浸潤性膵管癌)に対する術式として,膵頭十二指腸切除術,膵体尾部切除術,膵全摘術が挙げられる.膵癌を疑った場合には所属リンパ節の郭清は必要であり,膵中央切除術や腫瘍核出術などは選択されない.しかし,膵癌に対する予防的拡大リンパ節・神経叢郭清の意義に関しては明確に否定されており1),無意味な拡大手術は避けるべきである.それを踏まえたうえでoncologicalに最適な術式を選択することが必要となる.

本稿では,膵癌と診断された際の手術適応の決定や術式の選択における画像診断法について概説する.

膵囊胞性腫瘍(IPMN, MCN, SCN, SPN)

著者: 橋本大輔 , 里井壯平 , 山本智久 , 山木壮 , 松井雄基 , 廣岡智 , 石田光明 , 関本貢嗣

ページ範囲:P.288 - P.293

膵囊胞性病変は,早期診断が困難な膵癌の高危険群であること,または膵癌による副次所見の可能性があることから注目を浴びてきた.画像診断技術の発達もあり,日常臨床において遭遇する機会が増えている.膵囊胞性病変の診断および治療方針決定のためのガイドラインとして,Fukuoka guidelineとして知られる国際診療ガイドライン1, 2),欧州study groupによるガイドライン3),American Gastroenterological Associationによるガイドライン4)が発表されている.

本稿では,膵囊胞性腫瘍である膵管内乳頭粘液性腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm:IPMN),膵粘液性囊胞腫瘍(mucinous cystic neoplasm:MCN),膵漿液性囊胞腫瘍(serous cystic neoplasm:SCN),solid-pseudopapillary tumor(SPT)の画像診断のポイントと手術適応,術式選択について概説する.

慢性膵炎

著者: 種村彰洋 , 水野修吾

ページ範囲:P.294 - P.299

どのような画像が必要か

慢性膵炎の手術の目的は,おもに疼痛に対する徐痛である.本邦の慢性膵炎診療ガイドライン20211)によると,外科的治療の適応は内科的保存的治療や内視鏡的治療,体外衝撃波結石破砕術(ESWL)が無効な難治性疼痛とされている.また疼痛以外にも,胆道狭窄や十二指腸狭窄,症候性の仮性膵囊胞,また悪性腫瘍が疑われる場合も手術が考慮される.疼痛のメカニズムは膵周囲知覚神経障害・変性,膵管および膵組織の内圧上昇によるといわれており,膵管の除圧が手術の目的である.また,多くの症例では膵管に結石が充満,嵌頓しており,内視鏡的治療やESWLにて除去が困難な場合があり,それらを取り除くことが可能である.また,時に膵頭部の腫大がみられるが,膵頭部は慢性膵炎の疼痛のペースメーカーともいわれており,その部分を外科的に切除することで疼痛緩和に寄与すると考えられる.

慢性膵炎の術式には様々なものがあり,長軸方向に膵管を切開し腸管と吻合するPuestow手術,Partington手術のような膵管ドレナージ術2, 3),限局した病巣を取り除く膵頭十二指腸切除,膵体尾部切除のような膵切除術,それらを組み合わせたFrey手術とBeger手術4, 5)などがある.膵管拡張の度合や病巣の局在,広がりなどからそれぞれ適した術式を選択することとなるが,様々な術前画像による評価が重要となる.ガイドラインでは,膵管拡張のある症例では膵管ドレナージ術が基本となり,膵頭部にも病変がある場合にはFrey手術が推奨されている.また,膵切除は疼痛緩和効果は膵管ドレナージ術と同等であるものの,合併症や術後新規糖尿病発生率が膵管ドレナージ術より高いことから,膵管拡張のない症例に選択されるべきとされている1).

膵頭十二指腸切除

著者: 須藤広誠 , 松川浩之 , 安藤恭久 , 大島稔 , 森裕一朗 , 岡野圭一

ページ範囲:P.300 - P.304

膵頭十二指腸切除を安全に施行するためには,術前画像から主要な脈管構造を把握し,手術中はそれらに対し一つ一つ確実にアプローチをする必要がある.膵頭十二指腸切除は肝胆膵領域を専門とする外科医にとって習得すべき標準術式の一つであるが,疾患の進行度や炎症の有無などによって切離ラインや層が異なることも多く,また,主要な脈管構造に破格・変異があることも珍しくない.そのため,膵頭十二指腸切除を行うためには基本的な解剖学的知識のほかに,術前画像を用いて症例ごとの解剖把握を行ってから手術にのぞむことが必須となる.

膵体尾部切除

著者: 高橋秀典 , 小林省吾 , 江口英利

ページ範囲:P.305 - P.311

膵体尾部切除は膵体尾部に発生した良性・悪性腫瘍に対する術式で,脾動脈・脾静脈を含めた膵体尾部と脾臓を一括で切除することが標準的な手術操作である.さらには,腫瘍の病態に合わせたいくつかの亜型も行われており,おもに良性腫瘍に対する脾臓温存膵体尾部切除や進行膵体部癌に対する腹腔動脈合併膵体尾部切除(DP-CAR)がその代表である1,2).

近年の内視鏡手術の普及に伴い,良性腫瘍に対する膵体尾部切除あるいは切除可能膵癌に対する膵体尾部切除は腹腔鏡下に行われることが多くなった3).一方で,進行膵癌に対する周辺臓器や主要脈管合併切除を伴う膵体尾部切除は,現在でも開腹で行われることが多い.標準的な膵体尾部切除や腹腔鏡下膵体尾部切除については数多くある成書に譲り,本稿では進行膵癌に対する開腹下膵体尾部切除において,安全・確実に切除を行うための術前画像ポイントについて概説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

膵中央切除

著者: 元井冬彦 , 菅原秀一郎 , 高橋良輔 , 安次富裕哉

ページ範囲:P.312 - P.318

膵腫瘍に適用される標準的な膵切除術式は,膵頭十二指腸切除(膵頭部腫瘍切除),尾側膵切除(膵体尾部切除),膵全摘である.腫瘍の部位・進展度などにより術式が決定される1).近年は画像診断の進歩に伴い,径の小さい膵腫瘍(性病変)の発見が増加している.詳細な画像診断を行うことで経過観察が可能な症例もある一方で2),手術症例も増加している.標準的膵切除に対して,鏡視下手術やロボット支援手術による低侵襲化が試みられており,出血量低減などの効果は確認されている3).しかし,長期的にみた場合に膵内外分泌機能が温存されるわけではなく,膵機能温存の観点から区域切除を行う意義がある.本稿では,最も代表的な膵中央切除6,7)を概説する.

Frey手術

著者: 堂地大輔 , 水間正道 , 石田晶玄 , 日下彬子 , 青木修一 , 井上亨悦 , 伊関雅裕 , 中山瞬 , 三浦孝之 , 有明恭平 , 高舘達之 , 大塚英郎 , 中川圭 , 森川孝則 , 海野倫明

ページ範囲:P.320 - P.324

慢性膵炎は内科的治療に抵抗性を示す症例に手術適応があり,その手術は膵切除術と膵管ドレナージ術に大別される1).Frey手術2)は,膵頭部の局所切除(膵頭部の芯抜き)と尾側膵管の減圧(膵管ドレナージ)を兼ね備えたハイブリッド手術であり,2015年に日本消化器病学会から発表された「慢性膵炎診療ガイドライン」3)で,内視鏡的治療/体外衝撃波結石破砕術(ESWL)による治療の無効または再発例で,膵頭部病変を伴った主膵管拡張例に対して推奨度が高いとされている.

当教室では全国に先駆け,慢性膵炎に対してFrey手術を導入し,膵頭部の芯抜きを過剰に行わないことを原則とし,これまで積極的に行ってきた4〜6).本稿では,Frey手術を安全・確実に遂行するために必要な術前・術中の解剖把握のポイントについて,Frey手術後の膵炎再燃に対する再手術例から得られた当科のこれまでの経験も踏まえて解説する.

*本論文中、[▶動画]マークのある図につきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年10月末まで)。

Ⅶ 後腹膜

後腹膜腫瘍

著者: 横山幸浩 , 砂川真輝 , 栗本景介 , 江畑智希 , 小寺泰弘

ページ範囲:P.325 - P.329

はじめに

後腹膜腫瘍は稀な疾患であり,その臨床像は実に多彩である.悪性である後腹膜肉腫の組織型は,脂肪肉腫が最も多く,次いで平滑筋肉腫が多い.また,稀に未分化型多型肉腫,悪性末梢神経鞘腫瘍,Ewing(ユーイング)肉腫などがある.

後腹膜肉腫治療の基本は外科手術であるが,術前画像診断をもとにしてどのような手術を行うかを判断することは,時として難しいことがある.後腹膜に所属する臓器は,腎臓,副腎,脾臓,膵臓などがあり,また骨盤底においては子宮,卵巣,精巣,精囊などの生殖臓器もある.また,臓器以外の構造物として,腹部大動脈,下大静脈などの大血管や大腰筋,腸骨筋,横隔膜などの筋組織,さらに脊椎,神経,腸間膜もある.後腹膜肉腫は多くの場合,これらの構造物と広く接しており,腫瘍そのものも大きいことが多いため,画像のみでどの部位に浸潤があり,どの部位にないのかを判断することが困難な場合がある.実際には,開腹をしてみないと判別できない,というのが正直なところではないだろうか.

後腹膜肉腫は,上記のように様々な臓器や構造物を巻き込んでいることが多いため,手術に携わる診療科も,消化器外科,泌尿器科,産婦人科,整形外科,血管外科,心臓外科など多岐にわたる.すなわち,高度に進行し,高い侵襲を伴う手術を必要とするような後腹膜肉腫は,これらの診療科が揃った施設で行うことが望ましい.したがって,後腹膜肉腫を専門的に扱うことができる,いわゆるサルコーマセンターに症例を集積させることは非常に重要である.特に腫瘍が様々な後腹膜構造物に接し,複雑な手術を必要とする大きな後腹膜肉腫の場合は,複数の診療科間で事前に十分なカンファレンスを行い,どのようなアプローチで手術を行うかを入念に検討しておく必要がある.

本稿では,術前画像診断で治療方針に迷った後腹膜肉腫の手術症例をいくつか紹介し,本疾患治療の難しさを筆者の経験をもとに紹介する.

Ⅷ ヘルニア

鼠径ヘルニア・大腿ヘルニア

著者: 三澤健之 , 肥沼隆司 , 神人悠 , 築山佳奈 , 渡辺理 , 高橋秀樹 , 堀川昌宏 , 端山軍 , 佐野圭二

ページ範囲:P.330 - P.337

鼠径部ヘルニア手術において,メッシュを展開する層は,①Lichtenstein法に代表される横筋筋膜上(onlay),Kugel法やtransabdominal preperitoneal repair(TAPP),totally extra-peritoneal repair(TEP)に代表される横筋筋膜下(underlay),mesh-plug法に代表されるヘルニア門内(plug),および腹腔内(intraperitoneal onlay mesh:IPOM),に大別される(図1a).それぞれに優れたデバイスが製品化され,外科医の好み,あるいは病型を含めた患者側因子によって使い分けがなされている.本稿で紹介するONSTEP法は2013年に報告された1)比較的新しい術式で,①と②を組み合わせた術式である.そのコンセプトは,Lichtenstein法を行う側からからみれば,onlay法の簡便さをそのままに間接(外)鼠径ヘルニアと直接(内)鼠径ヘルニアを修復し,同時にフラットメッシュの内側部分をunderlay法に準じて腹膜前腔に展開することによってonlay法の最大の弱点である大腿ヘルニアも修復することにある.逆に,underlay法を行う側からすれば,underlayによる良好なメッシュの固定性を活かして大腿輪をカバーし,加えてメッシュの外側部分をonlayとして展開するため,underlay法において最も難しい内鼠径輪頭側での腹膜前腔剝離操作を回避できることにある(図1b).すなわち,ONSTEP法はLichtenstein法の亜型でありながら,すべての病型を治療できる簡便で効果的な術式である2,3).

一方,2018年に発表された鼠径部ヘルニアに関する国際ガイドライン4)では,様々な鼠径部切開法の中にあってLichtenstein法のみが推奨されている.上に述べたようにONSTEP法はLichtenstein法の亜型とみなされる5)ため,ガイドラインの推奨にも矛盾せず,今後,その有用性がさらに認知されるものと考える.

閉鎖孔ヘルニア

著者: 佐々木愼 , 永岡栄

ページ範囲:P.338 - P.341

術前診断に必要な画像

骨盤までをしっかり含めた腹部CTあるいはMRIを施行する.図1に示すように,恥骨筋と外閉鎖筋に挟まれた空間に,脱出腸管を示す境界明瞭で類円形の腫瘤影が見られれば,比較的容易に閉鎖孔ヘルニアと診断することができる.矢状断や冠状断のCTも有用である.この際,画像所見で見逃しをなくすためには,やや逆説的な言い方であるが,高齢のやせ型女性に多く見られるなど本疾患の臨床的特徴も踏まえ,本疾患を鑑別診断として念頭に置いて所見を取りにいく,つまり恥骨筋と外閉鎖筋の間に図1のような典型的な所見が認められるか探しにいくことが肝要である.そして,おもに水平断における前後のスライスによって腸管の走行を慎重に辿り,脱出している腸管がどの部位であるか読影をする.さらに,この脱出腸管による腸管径の変化(キャリバーチェンジ)の有無を確認し,腸閉塞の状態を把握する.また,閉鎖孔ヘルニアは片側のみならず両側に存在する症例や鼠径部ヘルニア,特に大腿ヘルニアの併存が多いとの報告1,2)があり,CTやMRIでは腸管脱出を示す典型的な閉鎖孔ヘルニア画像だけに目を奪われずに,対側の閉鎖孔ヘルニアや併存鼠径部ヘルニアの存在についても読影をしなければならない.

一方,腸管が脱出していない閉鎖孔ヘルニアの画像による存在診断は難しく,CTにて恥骨筋と外閉鎖筋の間隙が10 mm以上に拡大し,さらに軟部組織陰影が認められた場合には閉鎖孔ヘルニアが疑わしいと報告している論文3)もあるが,最終的には術中所見に拠らざるを得ない.

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.2 - P.4

原稿募集 私の工夫—手術・処置・手順 フリーアクセス

ページ範囲:P.101 - P.101

原稿募集 「臨床外科」交見室 フリーアクセス

ページ範囲:P.229 - P.229

バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.343 - P.343

奥付 フリーアクセス

ページ範囲:P.344 - P.344

基本情報

バックナンバー

79巻13号(2024年12月発行)

特集 JSES技術認定取得をめざせ2025

79巻12号(2024年11月発行)

特集 Acute Care Surgery入門

79巻11号(2024年10月発行)

増刊号 2024年最新版 外科局所解剖全図—ランドマークの出し方と損傷回避法

79巻10号(2024年10月発行)

特集 手術支援機器 百花繚乱!—ロボットとデバイスホールダー

79巻9号(2024年9月発行)

特集 徹底解説 大腸癌治療ガイドライン2024

79巻8号(2024年8月発行)

特集 合併症を起こさない食道癌手術!—ハイボリュームセンターの技を学ぼう

79巻7号(2024年7月発行)

特集 外科医が知っておくべき 肝胆膵腫瘍に対する薬物療法

79巻6号(2024年6月発行)

特集 結腸左半切除を極める

79巻5号(2024年5月発行)

特集 進化する外科教育と手術トレーニング

79巻4号(2024年4月発行)

特集 エキスパートに聞く!膵頭十二指腸切除のすべて

79巻3号(2024年3月発行)

特集 外科医必携 患者さんとのトラブルを防ぐためのハンドブック

79巻2号(2024年2月発行)

特集 ゲノム医学を外科診療に活かす!

79巻1号(2024年1月発行)

特集 若手外科医のライフハック—仕事・日常・将来を豊かにする,先輩たちの仕事術

78巻13号(2023年12月発行)

特集 ハイボリュームセンターのオペ記事《消化管癌編》

78巻12号(2023年11月発行)

特集 胃癌に対するconversion surgery—Stage Ⅳでも治したい!

78巻11号(2023年10月発行)

増刊号 —消化器・一般外科—研修医・専攻医サバイバルブック—術者として経験すべき手技のすべて

78巻10号(2023年10月発行)

特集 肝胆膵外科 高度技能専門医をめざせ!

78巻9号(2023年9月発行)

特集 見てわかる! 下部消化管手術における最適な剝離層

78巻8号(2023年8月発行)

特集 ロボット手術新時代!—極めよう食道癌・胃癌・大腸癌手術

78巻7号(2023年7月発行)

特集 術後急変!—予知・早期発見のベストプラクティス

78巻6号(2023年6月発行)

特集 消化管手術での“困難例”対処法—こんなとき,どうする?

78巻5号(2023年5月発行)

特集 術後QOLを重視した胃癌手術と再建法

78巻4号(2023年4月発行)

総特集 腹壁ヘルニア修復術の新潮流—瘢痕ヘルニア・臍ヘルニア・白線ヘルニア

78巻3号(2023年3月発行)

特集 進化する肝臓外科—高難度腹腔鏡下手術からロボット支援下手術の導入まで

78巻2号(2023年2月発行)

特集 最新医療機器・材料を使いこなす

78巻1号(2023年1月発行)

特集 外科医が知っておくべき! 免疫チェックポイント阻害薬

77巻13号(2022年12月発行)

特集 新・外科感染症診療ハンドブック

77巻12号(2022年11月発行)

特集 外科医必携 緊急対応が必要な大腸疾患

77巻11号(2022年10月発行)

増刊号 術前画像の読み解きガイド—的確な術式選択と解剖把握のために

77巻10号(2022年10月発行)

特集 外科医が担う緩和治療

77巻9号(2022年9月発行)

特集 導入! ロボット支援下ヘルニア修復術

77巻8号(2022年8月発行)

特集 よくわかる肛門疾患—診断から手術まで

77巻7号(2022年7月発行)

特集 徹底解説! 食道胃接合部癌《最新版》

77巻6号(2022年6月発行)

特集 ラパ胆を極める!

77巻5号(2022年5月発行)

特集 直腸癌局所再発に挑む—最新の治療戦略と手術手技

77巻4号(2022年4月発行)

特集 そろそろ真剣に考えよう 胃癌に対するロボット支援手術

77巻3号(2022年3月発行)

特集 肝胆膵術後合併症—どう防ぐ? どう対処する?

77巻2号(2022年2月発行)

特集 ガイドラインには書いていない 大腸癌外科治療のCQ—妥当な治療と適応を見直そう

77巻1号(2022年1月発行)

特集 外科医が知っておくべき—《最新版》栄養療法

76巻13号(2021年12月発行)

特集 Conversion surgeryアップデート

76巻12号(2021年11月発行)

特集 ストーマ・ハンドブック—外科医に必要な知識と手術手技のすべて

76巻11号(2021年10月発行)

増刊号 Stepごとに要点解説 標準術式アトラス最新版—特別付録Web動画

76巻10号(2021年10月発行)

特集 スコピストを極める

76巻9号(2021年9月発行)

特集 血管外科的手技を要する肝胆膵・移植手術

76巻8号(2021年8月発行)

特集 横行結腸癌の腹腔鏡下D3郭清手術—私のやり方,私の工夫

76巻7号(2021年7月発行)

特集 若手外科医のための食道手術ハンドブック—良性から悪性まで

76巻6号(2021年6月発行)

特集 神経・神経叢を極める—さらに精緻な消化器外科手術を求めて

76巻5号(2021年5月発行)

特集 側方リンパ節郭清のすべて—開腹からロボット手術まで

76巻4号(2021年4月発行)

特集 肥満外科A to Z

76巻3号(2021年3月発行)

特集 ロボット膵切除の導入ガイド—先行施設にノウハウを学ぶ

76巻2号(2021年2月発行)

特集 外科医のための—悪性腫瘍補助療法のすべて

76巻1号(2021年1月発行)

特集 徹底解説 術後後遺症をいかに防ぐか—コツとポイント

75巻13号(2020年12月発行)

特集 膵頭十二指腸切除の完全ガイド—定型術式から困難症例への対処法まで

75巻12号(2020年11月発行)

特集 消化器外科手術 助手の極意—開腹からロボット手術まで

75巻11号(2020年10月発行)

増刊号 早わかり縫合・吻合のすべて

75巻10号(2020年10月発行)

特集 ガイドラインには書いていない—胃癌治療のCQ

75巻9号(2020年9月発行)

特集 変貌する肝移植—適応拡大・ドナー選択・治療戦略の最先端を知る

75巻8号(2020年8月発行)

特集 遺伝性腫瘍とゲノム医療を学ぶ

75巻7号(2020年7月発行)

特集 若手外科医必携!—緊急手術の適応と術式

75巻6号(2020年6月発行)

特集 膵癌診療ガイドライン改訂を外科医はこう読み解く—ディベート&ディスカッション

75巻5号(2020年5月発行)

特集 taTMEのすべて

75巻4号(2020年4月発行)

特集 実践! 手術が上達するトレーニング法—Off the Job Trainingの最新動向

75巻3号(2020年3月発行)

特集 一般・消化器外科医のための できる! 漢方

75巻2号(2020年2月発行)

特集 「縫合不全!!」を防ぐ

75巻1号(2020年1月発行)

特集 “超”高難度手術! 他臓器合併切除術を極める

74巻13号(2019年12月発行)

特集 見せます! できる外科医のオペ記事—肝胆膵高度技能医は手術をこう描く

74巻12号(2019年11月発行)

特集 特殊な鼠径部ヘルニアに対する治療戦略

74巻11号(2019年10月発行)

増刊号 すぐに使える周術期管理マニュアル

74巻10号(2019年10月発行)

特集 腹腔鏡下胃手術のすべて

74巻9号(2019年9月発行)

特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍—診断・治療の基本と最新動向

74巻8号(2019年8月発行)

特集 これだけは押さえたい!—大腸癌取扱い規約・治療ガイドライン—改訂のポイント

74巻7号(2019年7月発行)

特集 徹底解説! 噴門側胃切除術

74巻6号(2019年6月発行)

特集 肛門を極める

74巻5号(2019年5月発行)

特集 JSES技術認定取得をめざせ!

74巻4号(2019年4月発行)

特集 こんなときどうする!?—消化器外科の術中トラブル対処法

74巻3号(2019年3月発行)

特集 これからはじめるロボット手術

74巻2号(2019年2月発行)

特集 急性胆囊炎診療をマスターしよう

74巻1号(2019年1月発行)

特集 当直医必携!「右下腹部痛」を極める

73巻13号(2018年12月発行)

特集 ここがポイント!—サルコペニアの病態と対処法

73巻12号(2018年11月発行)

特集 炎症性腸疾患アップデート—いま外科医に求められる知識と技術

73巻11号(2018年10月発行)

増刊号 あたらしい外科局所解剖全図—ランドマークとその出し方

73巻10号(2018年10月発行)

特集 胃癌治療ガイドライン最新版を読み解く—改定のポイントとその背景

73巻9号(2018年9月発行)

特集 癌手術エキスパートになるための道

73巻8号(2018年8月発行)

特集 徹底解説! 膵尾側切除を極める

73巻7号(2018年7月発行)

特集 最新版 “腸閉塞”を極める!

73巻6号(2018年6月発行)

特集 こうやって教える・学ぶ 高難度消化器外科手術—新エキスパートへの登竜門

73巻5号(2018年5月発行)

特集 縦隔を覗き,さらにくり抜く—これからの食道・胃外科手術

73巻4号(2018年4月発行)

特集 機能温存と機能再建をめざした消化器外科手術—術後QOL向上のために

73巻3号(2018年3月発行)

特集 徹底解説!—膵頭十二指腸切除の手術手技

73巻2号(2018年2月発行)

特集 外科医が知っておくべき—最新Endoscopic Intervention

73巻1号(2018年1月発行)

特集 閉塞性大腸癌—ベストプラクティスを探す

72巻13号(2017年12月発行)

特集 最新の胆道癌診療トピックス—新たな治療戦略の可能性を探る

72巻12号(2017年11月発行)

特集 徹底解説!ここが変わった膵癌診療—新規約・ガイドラインに基づいて

72巻11号(2017年10月発行)

増刊号 手術ステップごとに理解する—標準術式アトラス

72巻10号(2017年10月発行)

特集 Conversion Surgery—進行消化器がんのトータル治療戦略

72巻9号(2017年9月発行)

特集 知っておきたい 乳がん診療のエッセンス

72巻8号(2017年8月発行)

特集 がん治療医のための漢方ハンドブック

72巻7号(2017年7月発行)

特集 イラストでわかる!—消化器手術における最適な剝離層

72巻6号(2017年6月発行)

特集 術後重大合併症—これだけは知っておきたい緊急処置法

72巻5号(2017年5月発行)

特集 百花繚乱! エネルギーデバイスを使いこなす

72巻4号(2017年4月発行)

特集 消化管吻合アラカルト—あなたの選択は?

72巻3号(2017年3月発行)

特集 目で見る腹腔鏡下肝切除—エキスパートに学ぶ!

72巻2号(2017年2月発行)

特集 ビッグデータにもとづいた—術前リスクの評価と対処法

72巻1号(2017年1月発行)

特集 最新の内視鏡外科手術の適応と注意点

71巻13号(2016年12月発行)

特集 名手からの提言—手術を極めるために

71巻12号(2016年11月発行)

特集 転移性肝腫瘍のいま—なぜ・どこが原発臓器ごとに違うのか

71巻11号(2016年10月発行)

増刊号 消化器・一般外科医のための—救急・集中治療のすべて

71巻10号(2016年10月発行)

特集 エキスパートが教える 鼠径部ヘルニアのすべて

71巻9号(2016年9月発行)

特集 食道癌手術のコツと要点

71巻8号(2016年8月発行)

特集 外科医が攻める高度進行大腸癌

71巻7号(2016年7月発行)

特集 胆管系合併症のすべて—その予防とリカバリー

71巻6号(2016年6月発行)

特集 必携 腹腔鏡下胃癌手術の完全マスター—ビギナーからエキスパートまで

71巻5号(2016年5月発行)

特集 外科臨床研究のノウハウと重要研究の総まとめ

71巻4号(2016年4月発行)

特集 大腸癌肝転移—最新の治療ストラテジー

71巻3号(2016年3月発行)

特集 術後障害のリアル—外来フォローの実力が臓器損失を補う

71巻2号(2016年2月発行)

特集 イラストでみる大腸癌腹腔鏡手術のポイント

71巻1号(2016年1月発行)

特集 十二指腸乳頭部病変に対する新たな治療戦略—新規約・新ガイドラインに基づいて

70巻13号(2015年12月発行)

特集 外科医に求められる積極的緩和医療—延命と症状緩和の狭間で

70巻12号(2015年11月発行)

特集 同時性・異時性の重複がんを見落とさない—がん診療における他臓器への目配り

70巻11号(2015年10月発行)

増刊号 消化器・一般外科手術のPearls&Tips—ワンランク上の手術を達成する技と知恵

70巻10号(2015年10月発行)

特集 エキスパートの消化管吻合を学ぶ

70巻9号(2015年9月発行)

特集 再発に挑む!—外科治療の役割

70巻8号(2015年8月発行)

特集 大腸癌腹腔鏡手術の新展開—Reduced port surgeryからロボット手術まで

70巻7号(2015年7月発行)

特集 Neoadjuvant therapyの最新の動向—がんの治療戦略はどのように変わっていくのか

70巻6号(2015年6月発行)

特集 胃切除後再建術式の工夫とその評価

70巻5号(2015年5月発行)

特集 外科医が知っておくべき がん薬物療法の副作用とその対策

70巻4号(2015年4月発行)

特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍(GEP-NET)のアップデート

70巻3号(2015年3月発行)

特集 生検材料を手術に活かす

70巻2号(2015年2月発行)

特集 肛門良性疾患を極める—目で見る 多彩な病態へのアプローチ法

70巻1号(2015年1月発行)

特集 胆道癌外科切除—再発防止のストラテジー

69巻13号(2014年12月発行)

特集 早期胃癌の外科治療を極める—「EMR 適応外」への安全で有益な縮小手術を求めて

69巻12号(2014年11月発行)

特集 外科切除適応の境界領域—Borderline resectable cancerへの対応

69巻11号(2014年10月発行)

増刊号 ERAS時代の周術期管理マニュアル

69巻10号(2014年10月発行)

特集 直腸癌局所再発に対する治療戦略―新たな展開

69巻9号(2014年9月発行)

特集 外科医が知っておくべき小腸疾患

69巻8号(2014年8月発行)

特集 肝胆膵癌の血管浸潤をどう治療するか

69巻7号(2014年7月発行)

特集 術後合併症への対処法 Surgical vs Non-Surgical―いつどのように判断するか?

69巻6号(2014年6月発行)

特集 癌の補助療法アップデート

69巻5号(2014年5月発行)

特集 消化器外科での救急医療―救急外来から手術室そして病棟まで

69巻4号(2014年4月発行)

特集 サルベージとコンバージョン―集学的治療で外科手術に求められるもの

69巻3号(2014年3月発行)

特集 究極の肛門温存術式ISR―長期成績からわかる有用性と問題点

69巻2号(2014年2月発行)

特集 ディベート★消化器・一般外科手術―選ぶのはどっちだ!

69巻1号(2014年1月発行)

特集 見直される膵癌診療の新展開

68巻13号(2013年12月発行)

特集 切徐可能なStage Ⅳ胃癌に対する外科治療

68巻12号(2013年11月発行)

特集 漢方を上手に使う―エビデンスに基づいた外科診療

68巻11号(2013年10月発行)

特集 術前画像診断のポイントと術中解剖認識

68巻10号(2013年10月発行)

特集 次代の外科専門医をめざしたトレーニングシステム

68巻9号(2013年9月発行)

特集 大腸癌腹膜播種を極める―最近の進歩と今後の展望

68巻8号(2013年8月発行)

特集 外科医のための癌免疫療法―基礎と臨床

68巻7号(2013年7月発行)

特集 NOTSS―外科医に問われる手技以外のスキル

68巻6号(2013年6月発行)

特集 胃癌腹膜転移治療の最前線

68巻5号(2013年5月発行)

特集 一般外科医が知っておくべき小児患者への対応

68巻4号(2013年4月発行)

特集 「食道胃接合部癌」に迫る!

68巻3号(2013年3月発行)

特集 CRT時代の直腸癌手術―最善の戦略は何か

68巻2号(2013年2月発行)

特集 術後の血管系合併症―その診断と対策

68巻1号(2013年1月発行)

特集 進歩する消化器外科手術―術式の温故知新

67巻13号(2012年12月発行)

特集 本当は怖い 臓器解剖変異―外科医が必ず知っておくべき知識

67巻12号(2012年11月発行)

特集 食道癌・胃癌切除後の再建法を見直す―達人の選択

67巻11号(2012年10月発行)

特集 外科医のための癌診療データ

67巻10号(2012年10月発行)

特集 炎症性腸疾患のすべて―新しい治療戦略

67巻9号(2012年9月発行)

特集 高齢者外科手術における周術期管理

67巻8号(2012年8月発行)

特集 知っておきたい放射線・粒子線治療

67巻7号(2012年7月発行)

特集 分子標的薬の有害事象とその対策

67巻6号(2012年6月発行)

特集 よくわかるNCD

67巻5号(2012年5月発行)

特集 次代のMinimally Invasive Surgery!

67巻4号(2012年4月発行)

特集 内視鏡外科手術の腕をみがく―技術認定医をめざして

67巻3号(2012年3月発行)

特集 消化器外科のドレーン管理を再考する

67巻2号(2012年2月発行)

特集 肝胆膵外科手術における術中トラブル―その予防と対処のポイント

67巻1号(2012年1月発行)

特集 「切除困難例」への化学療法後の手術―根治切除はどこまで可能か

66巻13号(2011年12月発行)

特集 外科医のための消化器内視鏡Up-to-Date

66巻12号(2011年11月発行)

特集 目で見てわかる肛門疾患治療

66巻11号(2011年10月発行)

特集 外科医のための最新癌薬物療法

66巻10号(2011年10月発行)

特集 進歩する癌転移診断―外科臨床はどう変わるのか

66巻9号(2011年9月発行)

特集 下大静脈にかかわる病態を見直す

66巻8号(2011年8月発行)

特集 画像診断の進歩をいかに手術に役立てるか

66巻7号(2011年7月発行)

特集 術前薬物療法は乳癌手術を縮小させるか

66巻6号(2011年6月発行)

特集 栄養療法―最新の知見と新たな展開

66巻5号(2011年5月発行)

特集 いま必要な外科治療に関する臨床試験の最新知識

66巻4号(2011年4月発行)

特集 悪性腫瘍の術中病理診断を効果的に活用する―どこを検索すべきか,どう対応すべきか

66巻3号(2011年3月発行)

特集 知っておくべき 外科手術の神経系合併症 その診断と対策

66巻2号(2011年2月発行)

特集 T4の癌―臓器別特性と治療戦略

66巻1号(2011年1月発行)

特集 医療経済からみた大腸癌化学療法

65巻13号(2010年12月発行)

特集 「出血量ゼロ」をめざした消化管癌の内視鏡下手術

65巻12号(2010年11月発行)

特集 新しいエネルギーデバイスの構造と使い方のコツ

65巻11号(2010年10月発行)

特集 外科医のための大腸癌の診断と治療

65巻10号(2010年10月発行)

特集 乳糜胸水・腹水を考える―その原因と対策

65巻9号(2010年9月発行)

特集 [臓器別]消化器癌終末期の特徴とターミナルケア

65巻8号(2010年8月発行)

特集 ESD時代の外科治療

65巻7号(2010年7月発行)

特集 腹壁瘢痕ヘルニア治療up date

65巻6号(2010年6月発行)

特集 癌外科治療の日本と海外との相違点

65巻5号(2010年5月発行)

特集 消化器外科手術における新しい潮流

65巻4号(2010年4月発行)

特集 消化器癌neoadjuvant chemotherapyの新展開

65巻3号(2010年3月発行)

特集 エキスパートが伝える 消化器癌手術の流れと手術助手の心得

65巻2号(2010年2月発行)

特集 外科医に必要なPET検査の知識―その有用性と問題点

65巻1号(2010年1月発行)

特集 がん診療ガイドライン―臨床現場における有効活用法

64巻13号(2009年12月発行)

特集 内視鏡下手術―もう一歩のステップアップのために

64巻12号(2009年11月発行)

特集 転移性腫瘍に対する治療戦略

64巻11号(2009年10月発行)

特集 できる!縫合・吻合

64巻10号(2009年10月発行)

特集 消化器外科における経腸栄養の意義と役割

64巻9号(2009年9月発行)

特集 外科医に求められるチーム医療Practice

64巻8号(2009年8月発行)

特集 胆囊癌根治手術をめぐる諸問題

64巻7号(2009年7月発行)

特集 肝胆膵癌に対する補助療法―治療成績の向上を目指して

64巻6号(2009年6月発行)

特集 消化器癌外科治療のrandomized controlled trial

64巻5号(2009年5月発行)

特集 炎症性腸疾患外科治療のcontroversy

64巻4号(2009年4月発行)

特集 脾臓をめぐる最近のトピックス

64巻3号(2009年3月発行)

特集 直腸癌治療―最近の進歩と動向

64巻2号(2009年2月発行)

特集 最近のGIST診療―診療ガイドラインの理解と実践

64巻1号(2009年1月発行)

特集 外科診療上知っておきたい新たな予後予測因子・スコア

63巻13号(2008年12月発行)

特集 外科におけるadjuvant/neoadjuvant chemotherapy update

63巻12号(2008年11月発行)

特集 十二指腸病変に対する外科的アプローチ

63巻11号(2008年10月発行)

特集 肛門疾患診療のすべて

63巻10号(2008年10月発行)

特集 鼠径ヘルニアの治療NOW―乳幼児から成人まで

63巻9号(2008年9月発行)

特集 がんの切除範囲を考える―診断法とその妥当性

63巻8号(2008年8月発行)

特集 St. Gallen 2007に基づいた乳癌テーラーメイド補助療法

63巻7号(2008年7月発行)

特集 実践に必要な術後創の管理

63巻6号(2008年6月発行)

特集 肝・胆・膵領域における腹腔鏡下手術の最前線

63巻5号(2008年5月発行)

特集 胆道癌外科診療を支えるエキスパートテクニック

63巻4号(2008年4月発行)

特集 消化器外科と漢方

63巻3号(2008年3月発行)

特集 術前・術中のリンパ節転移診断の方法とその有用性

63巻2号(2008年2月発行)

特集 安全な消化管器械吻合をめざして

63巻1号(2008年1月発行)

特集 機能温存手術のメリット・デメリット

62巻13号(2007年12月発行)

特集 膵臓外科の新たな展開

62巻12号(2007年11月発行)

特集 Up-to-Date外科医のための創傷治癒

62巻11号(2007年10月発行)

特集 癌診療に役立つ最新データ2007-2008

62巻10号(2007年10月発行)

特集 肛門疾患診断・治療のコツと実際

62巻9号(2007年9月発行)

特集 多発肝転移をめぐって

62巻8号(2007年8月発行)

特集 Surgical Site Infection(SSI)対策

62巻7号(2007年7月発行)

特集 乳癌の治療戦略―エビデンスとガイドラインの使い方

62巻6号(2007年6月発行)

特集 肝胆膵術後合併症―その予防のために

62巻5号(2007年5月発行)

特集 外来がん化学療法と外科

62巻4号(2007年4月発行)

特集 癌診療ガイドラインの功罪

62巻3号(2007年3月発行)

特集 術後呼吸器合併症―予防と対策の最新知識

62巻2号(2007年2月発行)

特集 外科領域におけるインフォームド・コンセントと医療安全対策

62巻1号(2007年1月発行)

特集 良性腸疾患における腹腔鏡下手術の適応と限界

61巻13号(2006年12月発行)

特集 消化器外科術後合併症の治療戦略―私たちはこのように治療している

61巻12号(2006年11月発行)

特集 生活習慣病および代謝性疾患と外科

61巻11号(2006年10月発行)

特集 イラストレイテッド外科標準術式

61巻10号(2006年10月発行)

特集 今どうしてNSTなのか?

61巻9号(2006年9月発行)

特集 消化器外科医に必要な低侵襲治療の知識

61巻8号(2006年8月発行)

特集 急性腹症における低侵襲な治療法選択

61巻7号(2006年7月発行)

特集 消化器外科における非観血的ドレナージ

61巻6号(2006年6月発行)

特集 癌の播種性病変の病態と診断・治療

61巻5号(2006年5月発行)

特集 手術のための臨床局所解剖

61巻4号(2006年4月発行)

特集 最新の手術器械―使いこなすコツを学ぶ

61巻3号(2006年3月発行)

特集 乳腺疾患を取り巻くガイドラインと最新の知見―最適な診療を目指して

61巻2号(2006年2月発行)

特集 外科医に求められる緩和医療の知識

61巻1号(2006年1月発行)

特集 GIST―診断と治療の最前線

60巻13号(2005年12月発行)

特集 消化管機能温存を考えた外科手術最前線

60巻12号(2005年11月発行)

特集 生体肝移植―最新の話題

60巻11号(2005年10月発行)

特集 癌治療のプロトコール2005-2006

60巻10号(2005年10月発行)

特集 自動吻合器・縫合器による消化管再建の標準手技と応用

60巻9号(2005年9月発行)

特集 癌告知とインフォームド・コンセント

60巻8号(2005年8月発行)

特集 肝切除のコツを知る―出血を少なくするために

60巻7号(2005年7月発行)

特集 炎症性腸疾患―治療における最近の進歩

60巻6号(2005年6月発行)

特集 化学放射線療法―現状とイメージングによる効果判定

60巻5号(2005年5月発行)

特集 外科栄養療法の新たな潮流

60巻4号(2005年4月発行)

特集 Surgical Site Infection(SSI)の現状と対策

60巻3号(2005年3月発行)

特集 急性肺塞栓症の最新診療

60巻2号(2005年2月発行)

特集 再発食道癌を考える

60巻1号(2005年1月発行)

特集 手術のグッドタイミング

59巻13号(2004年12月発行)

特集 直腸癌に対する手術のコツ

59巻12号(2004年11月発行)

特集 術中の出血コントロールと止血のノウハウ

59巻11号(2004年10月発行)

特集 小外科・外来処置マニュアル

59巻10号(2004年10月発行)

特集 周術期の輸液と感染対策

59巻9号(2004年9月発行)

特集 乳癌初回の診療:ガイドラインと主治医の裁量

59巻8号(2004年8月発行)

特集 肛門疾患診断・治療の実際

59巻7号(2004年7月発行)

特集 研修医のための外科基本手技とそのコツ

59巻6号(2004年6月発行)

特集 内視鏡外科手術を安全に行うために

59巻5号(2004年5月発行)

特集 Sentinel node navigation surgery―新たなる展開

59巻4号(2004年4月発行)

特集 甲状腺癌治療の最適化を目指して

59巻3号(2004年3月発行)

特集 肝細胞癌治療の最前線

59巻2号(2004年2月発行)

特集 GIST(gastrointestinal stromal tumor)診療の最前線

59巻1号(2004年1月発行)

特集 癌en bloc切除とnon-touch isolation techniqueの考え方と実践

58巻13号(2003年12月発行)

特集 内視鏡下手術で発展した手技・器具の外科手術への応用

58巻12号(2003年11月発行)

特集 浸潤性膵管癌の診療をどうするか

58巻11号(2003年10月発行)

特集 クリニカルパスによる外科医療の進歩

58巻10号(2003年10月発行)

特集 神経温存胃切除術

58巻9号(2003年9月発行)

特集 癌と紛らわしい各領域の諸病変

58巻8号(2003年8月発行)

特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:消化器癌

58巻7号(2003年7月発行)

特集 癌化学療法レジメンの選択とその根拠:乳癌・肺癌・甲状腺癌

58巻6号(2003年6月発行)

特集 癌肝転移の治療戦略

58巻5号(2003年5月発行)

特集 栄養療法とformula

58巻4号(2003年4月発行)

特集 腹腔鏡下大腸切除術のコツ

58巻3号(2003年3月発行)

特集 Q&A器械吻合・縫合のコツ

58巻2号(2003年2月発行)

特集 胆囊癌NOW

58巻1号(2003年1月発行)

特集 外科における重症感染症とその対策

57巻13号(2002年12月発行)

特集 胃癌治療ガイドラインの検証

57巻12号(2002年11月発行)

特集 肛門疾患手術のup to date

57巻11号(2002年10月発行)

特集 癌診療に役立つ最新データ

57巻10号(2002年10月発行)

特集 内視鏡下手術の現状と問題点

57巻9号(2002年9月発行)

特集 パソコン活用術とその周辺

57巻8号(2002年8月発行)

特集 ヘルニア—最新の治療

57巻7号(2002年7月発行)

特集 外科診療とステロイド療法

57巻6号(2002年6月発行)

特集 エビデンスから見直す癌術後患者のフォローアップ

57巻5号(2002年5月発行)

特集 肝切除術のコツ

57巻4号(2002年4月発行)

特集 消化器外科における機能検査

57巻3号(2002年3月発行)

特集 乳癌:初回治療の標準化

57巻2号(2002年2月発行)

特集 食道癌治療におけるcontroversy

57巻1号(2002年1月発行)

特集 最先端の外科医療

56巻13号(2001年12月発行)

特集 IVRの現状と問題点

56巻12号(2001年11月発行)

特集 新しい医療材料と器具

56巻11号(2001年10月発行)

特集 画像で決める癌手術の切除範囲—典型症例総覧

56巻10号(2001年10月発行)

特集 甲状腺外科—最新の臨床

56巻9号(2001年9月発行)

特集 外科と消毒と感染予防

56巻8号(2001年8月発行)

特集 閉塞性黄疸の診療手順

56巻7号(2001年7月発行)

特集 肝良性疾患—鑑別診断と治療法選択のupdate

56巻6号(2001年6月発行)

特集 大腸癌の術後再発をめぐって

56巻5号(2001年5月発行)

特集 家族性腫瘍—診断と治療の現況

56巻4号(2001年4月発行)

特集 外科におけるクリニカルパスの展開

56巻3号(2001年3月発行)

特集 総胆管結石治療の最前線—手技と周辺機器の進歩

56巻2号(2001年2月発行)

特集 重症急性膵炎の診療Now

56巻1号(2001年1月発行)

特集 21世紀の外科—Tissue Engineering

55巻13号(2000年12月発行)

特集 超音波ガイド下の穿刺手技

55巻12号(2000年11月発行)

特集 胃癌術後のフォローアップ:再発と二次癌対策

55巻11号(2000年10月発行)

特集 癌治療のプロトコール—当施設はこうしている

55巻10号(2000年10月発行)

特集 ベッドサイド基本手技とコツ

55巻9号(2000年9月発行)

特集 外科医に求められる緩和医療プラクティス

55巻8号(2000年8月発行)

特集 肛門疾患診療の実際とコツ

55巻7号(2000年7月発行)

特集 抗菌薬ベストチョイス—その理論と実際

55巻6号(2000年6月発行)

特集 胃全摘後の消化管再建—術式のベストチョイス

55巻5号(2000年5月発行)

特集 輸液:その組成・アクセス・管理

55巻4号(2000年4月発行)

特集 各種ステント治療のノウハウ

55巻3号(2000年3月発行)

特集 Sentinel Node Navigation Surgery

55巻2号(2000年2月発行)

特集 イレウス診療のupdate

55巻1号(2000年1月発行)

特集 肝臓移植を理解する

54巻13号(1999年12月発行)

特集 大腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針

54巻12号(1999年11月発行)

特集 胃・十二指腸の非腫瘍性疾患—外科医のための診療指針

54巻11号(1999年10月発行)

特集 薬物療法マニュアル

54巻10号(1999年10月発行)

特集 消化管EMRの現状と問題点

54巻9号(1999年9月発行)

特集 在宅栄養療法の標準管理

54巻8号(1999年8月発行)

特集 3D画像診断の肝胆膵手術への応用

54巻7号(1999年7月発行)

特集 膵臓外科に対するチャレンジ:切離・吻合の工夫

54巻6号(1999年6月発行)

特集 直腸癌の治療—機能温存手術のプログレス

54巻5号(1999年5月発行)

特集 切除標本取扱いガイドライン—癌取扱い規約に基づいた正しい取扱い法と肉眼所見の記載法

54巻4号(1999年4月発行)

特集 Surgical deviceの有効,安全な使い方

54巻3号(1999年3月発行)

特集 器械吻合・縫合におけるコツとピットフォール

54巻2号(1999年2月発行)

特集 癌転移治療のノウハウ

54巻1号(1999年1月発行)

特集 乳癌の手術:最適化への論点

53巻13号(1998年12月発行)

特集 外科・形成外科の連携と展望

53巻12号(1998年11月発行)

特集 肝癌治療のupdate

53巻11号(1998年10月発行)

特集 縫合・吻合法のバイブル

53巻10号(1998年10月発行)

特集 胃癌術後補助化学療法をめぐって

53巻9号(1998年9月発行)

特集 急性腹膜炎—病態と治療の最前線

53巻8号(1998年8月発行)

特集 肛門疾患診断・治療のノウハウ

53巻7号(1998年7月発行)

特集 分子生物学的診断は病理診断に迫れるか

53巻6号(1998年6月発行)

特集 ここまできたDay Surgery

53巻5号(1998年5月発行)

特集 病態別補充・補正のFormula

53巻4号(1998年4月発行)

特集 早期直腸癌診療のストラテジー

53巻3号(1998年3月発行)

特集 自己血輸血の現状と将来展望

53巻2号(1998年2月発行)

特集 食道・胃静脈瘤攻略法

53巻1号(1998年1月発行)

特集 胆道ドレナージを考える

52巻13号(1997年12月発行)

特集 血管系病変と腹部消化器外科

52巻12号(1997年11月発行)

特集 消化器外科領域におけるメタリックステント

52巻11号(1997年10月発行)

特集 外来診療・小外科マニュアル

52巻10号(1997年10月発行)

特集 食道癌診療のトピックス

52巻9号(1997年9月発行)

特集 甲状腺と上皮小体の外科—最近の進歩

52巻8号(1997年8月発行)

特集 Q&A 自動吻合器・縫合器の安全,有効な使い方

52巻7号(1997年7月発行)

特集 経腸栄養法—最新の動向

52巻6号(1997年6月発行)

特集 輸血後GVHDをめぐる諸問題

52巻5号(1997年5月発行)

特集 サイトカインからみた周術期管理

52巻4号(1997年4月発行)

特集 膵瘻の予防・治療のノウハウ

52巻3号(1997年3月発行)

特集 ドレッシング—創傷管理の新たな展開

52巻2号(1997年2月発行)

特集 消化器の“前癌病変”と“ハイリスク病変”

52巻1号(1997年1月発行)

特集 転移性肺癌診療の最新ストラテジー

51巻13号(1996年12月発行)

特集 大災害に対する外科医の備え

51巻12号(1996年11月発行)

特集 外科医のためのペインクリニック

51巻11号(1996年10月発行)

特集 術前ワークアップマニュアル—入院から手術当日までの患者管理

51巻10号(1996年10月発行)

特集 胃癌治療のup-to-date—機能温存手術と縮小手術

51巻9号(1996年9月発行)

特集 急性腹症—画像診断から初期治療まで

51巻8号(1996年8月発行)

特集 直腸癌に対する肛門機能温存手術の実際

51巻7号(1996年7月発行)

特集 図解 成人鼠径ヘルニア手術

51巻6号(1996年6月発行)

特集 外科医に必要な整形外科の知識

51巻5号(1996年5月発行)

特集 肛門疾患診療のポイント—エキスパート17人のノウハウ

51巻4号(1996年4月発行)

特集 術後感染症—予防と治療の実際

51巻3号(1996年3月発行)

特集 肝炎・肝硬変患者の消化器外科手術

51巻2号(1996年2月発行)

特集 甲状腺外科の新しい展開

51巻1号(1996年1月発行)

特集 乳房温存療法の適応と実際

50巻13号(1995年12月発行)

特集 外科医のための緩和ケア

50巻12号(1995年11月発行)

特集 消化器癌手術における皮膚切開と術野展開の工夫

50巻11号(1995年10月発行)

特集 術後1週間の患者管理

50巻10号(1995年10月発行)

特集 多臓器不全—患者管理の実際

50巻9号(1995年9月発行)

特集 出血させない消化器癌手術

50巻8号(1995年8月発行)

特集 高齢者の外科—キュアとケア

50巻7号(1995年7月発行)

特集 再発消化管癌を治療する

50巻6号(1995年6月発行)

特集 外科臨床医のための基本手技

50巻5号(1995年5月発行)

特集 画像診断が変わる? MRIの新しい展開

50巻4号(1995年4月発行)

特集 新しい膵手術のテクニック

50巻3号(1995年3月発行)

特集 Q & A 人工呼吸管理とベンチレータ

50巻2号(1995年2月発行)

特集 消化器癌画像診断のノウ・ハウ

50巻1号(1995年1月発行)

特集 早期胃癌の内視鏡的根治切除

49巻13号(1994年12月発行)

特集 外科手術と輸血—最近の動向

49巻12号(1994年11月発行)

特集 ストーマの造設と管理—患者のQOLの視点から

49巻11号(1994年10月発行)

特集 施設別/新・悪性腫瘍治療のプロトコール

49巻10号(1994年10月発行)

特集 自動吻合器・縫合器を使いこなす

49巻9号(1994年9月発行)

特集 癌の外科治療とインフォームド・コンセント(IC)

49巻8号(1994年8月発行)

特集 消化器外科におけるInterventional Radiology(IVR)

49巻7号(1994年7月発行)

特集 腹腔鏡下の腹部救急疾患診療

49巻6号(1994年6月発行)

特集 静脈系疾患診療の新しい展開

49巻5号(1994年5月発行)

特集 術中肝エコーのABC

49巻4号(1994年4月発行)

特集 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)

49巻3号(1994年3月発行)

特集 肝癌治療の最新ストラテジー

49巻2号(1994年2月発行)

特集 上部消化管の術後運動機能評価と病態

49巻1号(1994年1月発行)

特集 乳癌診療—今日の話題

48巻13号(1993年12月発行)

特集 スキルス胃癌の診断と治療

48巻12号(1993年11月発行)

特集 骨盤内悪性腫瘍の機能温存手術

48巻11号(1993年10月発行)

特集 Dos & Don'ts外来の小外科

48巻10号(1993年10月発行)

特集 今日の肺癌診療

48巻9号(1993年9月発行)

特集 食道癌治療への集学的アプローチ

48巻8号(1993年8月発行)

特集 疼痛をどうコントロールするか

48巻7号(1993年7月発行)

特集 Up-to-date総胆管結石症治療

48巻6号(1993年6月発行)

特集 MRSA感染症対策の実際

48巻5号(1993年5月発行)

特集 施設別・消化器癌術後栄養管理の実際

48巻4号(1993年4月発行)

特集 治療的ドレナージ

48巻3号(1993年3月発行)

特集 局所麻酔を行う外科医へ

48巻2号(1993年2月発行)

特集 消化管の機能温存手術

48巻1号(1993年1月発行)

特集 消化器癌切除材料取扱いマニュアル

47巻13号(1992年12月発行)

特集 今日の甲状腺癌診療

47巻12号(1992年11月発行)

特集 悪性腫瘍治療の現況—他科では今

47巻11号(1992年10月発行)

特集 外科患者・薬物療法マニュアル

47巻10号(1992年10月発行)

特集 形成外科から学び取る

47巻9号(1992年9月発行)

特集 大腸癌治療のフロンティア

47巻8号(1992年8月発行)

特集 膵癌への挑戦

47巻7号(1992年7月発行)

特集 肛門疾患診療の実際—私の方法と根拠

47巻6号(1992年6月発行)

特集 いまイレウスを診療する

47巻5号(1992年5月発行)

特集 腫瘍マーカーの理論と実際

47巻4号(1992年4月発行)

特集 静脈・経腸栄養のトピックス

47巻3号(1992年3月発行)

特集 再手術の適応と術式

47巻2号(1992年2月発行)

特集 下肢循環障害の治療—適応と限界

47巻1号(1992年1月発行)

特集 外科における超音波検査—新しい展開

46巻13号(1991年12月発行)

特集 院内感染—現状と対策

46巻12号(1991年11月発行)

特集 若年者癌診療の実際

46巻11号(1991年10月発行)

特集 術前・術後管理 '91

46巻10号(1991年10月発行)

特集 胆石症の非手術的治療—現況と問題点

46巻9号(1991年9月発行)

特集 胃癌の治療update

46巻8号(1991年8月発行)

特集 内視鏡下外科手術

46巻7号(1991年7月発行)

特集 熱傷治療のトピックス

46巻6号(1991年6月発行)

特集 食道静脈瘤治療の焦点

46巻5号(1991年5月発行)

特集 術前一般検査—異常値の読みと対策

46巻4号(1991年4月発行)

特集 癌のPalliative Therapy

46巻3号(1991年3月発行)

特集 乳房温存療法の実践

46巻2号(1991年2月発行)

特集 急性腹症の近辺—他科からのアドバイス

46巻1号(1991年1月発行)

特集 Day Surgeryはどこまで可能か

45巻13号(1990年12月発行)

特集 進行癌の画像診断—治癒切除の判定をどうするか

45巻12号(1990年11月発行)

特集 癌手術の補助療法—現状と展望

45巻11号(1990年10月発行)

特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から

45巻10号(1990年10月発行)

特集 胸水・腹水への対処

45巻9号(1990年9月発行)

特集 消化管吻合法—私の方法とコツ

45巻8号(1990年8月発行)

特集 臓器全摘術の適応と問題点

45巻7号(1990年7月発行)

特集 外科医のための整形外科

45巻6号(1990年6月発行)

特集 転移性肝癌の治療

45巻5号(1990年5月発行)

特集 腹部血管病変の診療

45巻4号(1990年4月発行)

特集 今日のストーマ

45巻3号(1990年3月発行)

特集 新しい手術材料—特徴と使い方

45巻2号(1990年2月発行)

特集 Endoscopic Surgery—適応と手技

45巻1号(1990年1月発行)

特集 肺癌の診断と治療 '90

44巻13号(1989年12月発行)

特集 小児外科

44巻12号(1989年11月発行)

特集 胆嚢癌の外科

44巻11号(1989年10月発行)

特集 肛門疾患治療の現況

44巻10号(1989年9月発行)

特集 鼎談

44巻9号(1989年9月発行)

特集 がん放射線療法の現況と進歩

44巻8号(1989年8月発行)

特集 臓器生検の適応と手技

44巻7号(1989年7月発行)

特集 食道癌の手術

44巻6号(1989年6月発行)

特集 胃癌治療の最近の話題

44巻5号(1989年5月発行)

特集 外科臨床における病態別栄養

44巻4号(1989年4月発行)

特集 消化器良性疾患の手術適応—最近の考え方

44巻3号(1989年3月発行)

特集 肝門部胆管癌の治療

44巻2号(1989年2月発行)

特集 80歳以上高齢者の手術

44巻1号(1989年1月発行)

特集 膵臓の外科—up to date

43巻13号(1988年12月発行)

特集 直腸癌の手術

43巻12号(1988年11月発行)

特集 Drug Delivery Systemを利用した癌治療

43巻11号(1988年10月発行)

特集 外科医のためのMRIの臨床

43巻10号(1988年9月発行)

特集 高位胃潰瘍治療の問題点—外科から,内科から

43巻9号(1988年8月発行)

特集 消化器癌の相対非治癒切除

43巻8号(1988年7月発行)

特集 多発外傷—初療60分

43巻7号(1988年6月発行)

特集 鼠径ヘルニアの診療

43巻6号(1988年5月発行)

特集 —そこが知りたい—消化器外科手術のテクニックとコツ96

43巻5号(1988年5月発行)

特集 急性腹症のX線像・エコー像

43巻4号(1988年4月発行)

特集 外科診療における酸塩基平衡の異常

43巻3号(1988年3月発行)

特集 手術と輸血—最近のトピックス

43巻2号(1988年2月発行)

特集 集中治療を要する術後合併症

43巻1号(1988年1月発行)

特集 臓器移植のup to date '88

42巻13号(1987年12月発行)

特集 外科的感染症と抗生物質の選択

42巻12号(1987年11月発行)

特集 胆石症—最近の話題

42巻11号(1987年10月発行)

特集 Interventional Radiologyの現況

42巻10号(1987年9月発行)

特集 癌術後follow upと再発時の対策

42巻9号(1987年8月発行)

特集 乳癌診療のUp-to-date

42巻8号(1987年7月発行)

特集 いわゆる消化器早期癌の術後再発—その実態と対策

42巻7号(1987年6月発行)

特集 外科医の触診

42巻6号(1987年5月発行)

特集 [施設別]悪性腫瘍治療方針のプロトコール

42巻5号(1987年5月発行)

特集 外科医のための超音波応用診断手技

42巻4号(1987年4月発行)

特集 頸部腫瘤の臨床

42巻3号(1987年3月発行)

特集 消化管のEmergency—穿孔・破裂

42巻2号(1987年2月発行)

特集 外科医が使える形成外科手技

42巻1号(1987年1月発行)

特集 今日の肺癌治療 '87

41巻13号(1986年12月発行)

特集 ストーマをめぐる最近の話題

41巻12号(1986年11月発行)

特集 MOF患者のArtificial Support

41巻11号(1986年10月発行)

特集 胃癌手術の限界と合理化

41巻10号(1986年9月発行)

特集 食道静脈瘤硬化療法—その適応と手技上のポイント

41巻9号(1986年8月発行)

特集 悪性腫瘍を疑うX線像

41巻8号(1986年7月発行)

特集 重症患者の輸液・栄養

41巻7号(1986年6月発行)

特集 肛門部疾患診療のテクニック

41巻6号(1986年6月発行)

特集 外科患者・薬物療法マニュアル

41巻5号(1986年5月発行)

特集 甲状腺癌の診断と治療

41巻4号(1986年4月発行)

特集 食道癌手術手技上のポイント

41巻3号(1986年3月発行)

特集 糖尿病合併患者の手術と管理

41巻2号(1986年2月発行)

特集 Borrmann 4型胃癌—私の治療

41巻1号(1986年1月発行)

特集 胆嚢隆起性病変をどうするか

40巻13号(1985年12月発行)

特集 肝内胆石に対する胆道ドレナージ手術

40巻12号(1985年11月発行)

特集 肝硬変合併患者の手術と管理

40巻11号(1985年10月発行)

特集 消化器外科医のための血管外科手技

40巻10号(1985年9月発行)

特集 症例による急性腹症の画像診断

40巻9号(1985年8月発行)

特集 Iatrogenic Abdominal Trauma—その予防と対策

40巻8号(1985年7月発行)

特集 噴門部癌の手術術式—適応と根拠

40巻6号(1985年6月発行)

特集 がん・画像診断の死角

40巻7号(1985年6月発行)

特集 鼎談・高齢者の消化管手術—手術適応のボーダーライン

40巻5号(1985年5月発行)

特集 膵頭十二指腸切除後の再建法のポイント

40巻4号(1985年4月発行)

特集 急性虫垂炎の臨床

40巻3号(1985年3月発行)

特集 癌のSurgical Emergencies

40巻2号(1985年2月発行)

特集 腹膜炎治療のノウ・ハウ

40巻1号(1985年1月発行)

特集 最近の経腸栄養法と外科

39巻12号(1984年12月発行)

特集 大腸切除と機能温存

39巻11号(1984年11月発行)

特集 胃癌—最近の話題

39巻10号(1984年10月発行)

特集 胆管癌の外科

39巻9号(1984年9月発行)

特集 どこまで活用できるか新しい手術器械

39巻8号(1984年8月発行)

特集 外傷の総合画像診断と初療

39巻7号(1984年7月発行)

特集 肝臓癌のTAE療法

39巻6号(1984年6月発行)

特集 〔Q & A〕術中トラブル対処法—私はこうしている

39巻5号(1984年5月発行)

特集 外科におけるクリティカル・ケア

39巻4号(1984年4月発行)

特集 臓器移植の最前線

39巻3号(1984年3月発行)

特集 外科感染症と免疫

39巻2号(1984年2月発行)

特集 がんの集学的治療をどうするか

39巻1号(1984年1月発行)

特集 今日の肺癌

38巻12号(1983年12月発行)

特集 プラスマフェレーシス

38巻11号(1983年11月発行)

特集 胃・十二指腸潰瘍

38巻10号(1983年10月発行)

特集 下部消化管出血

38巻9号(1983年9月発行)

特集 肝硬変と手術

38巻8号(1983年8月発行)

特集 臓器全摘後の病態と管理

38巻7号(1983年7月発行)

特集 鼠径・大腿ヘルニアの話題

38巻6号(1983年6月発行)

特集 吻合法—目でみるポイントとコツ

38巻5号(1983年5月発行)

特集 緊急減黄術—テクニックとそのコツ

38巻4号(1983年4月発行)

特集 癌手術と再建

38巻3号(1983年3月発行)

特集 腹部外傷の超音波診断

38巻2号(1983年2月発行)

特集 脾摘をめぐる話題

38巻1号(1983年1月発行)

特集 よくみる肛門部疾患診療のポイント

37巻12号(1982年12月発行)

特集 膵・胆管合流異常の外科

37巻11号(1982年11月発行)

特集 末梢血管障害の非侵襲的検査法

37巻10号(1982年10月発行)

特集 新しい抗生物質と外科

37巻9号(1982年9月発行)

特集 Controversy;皮切と到達経路

37巻8号(1982年8月発行)

特集 今日の人工肛門

37巻7号(1982年7月発行)

特集 胆石症をめぐる最近の話題

37巻6号(1982年6月発行)

特集 乳癌の縮小根治手術

37巻5号(1982年5月発行)

特集 外科外来マニュアル

37巻4号(1982年4月発行)

特集 レーザーと外科

37巻3号(1982年3月発行)

特集 人工呼吸管理のPit fall

37巻2号(1982年2月発行)

特集 食道静脈瘤手術

37巻1号(1982年1月発行)

特集 術中エコー

36巻12号(1981年12月発行)

特集 インスリン併用の高カロリー栄養法

36巻11号(1981年11月発行)

特集 迷切後の諸問題

36巻10号(1981年10月発行)

特集 膵炎診療のControversy

36巻9号(1981年9月発行)

特集 上部胆管癌の外科

36巻8号(1981年8月発行)

特集 手指の外傷—初期診療の実際

36巻7号(1981年7月発行)

特集 上部消化管出血—保存的止血法のトピックス

36巻6号(1981年6月発行)

特集 外傷の画像診断

36巻5号(1981年5月発行)

特集 Multiple Organ Failure

36巻4号(1981年4月発行)

特集 術後1週間の患者管理

36巻3号(1981年3月発行)

特集 晩期癌患者のcare

36巻2号(1981年2月発行)

特集 胃癌のAdjuvant Chemotherapy

36巻1号(1981年1月発行)

特集 RI診断の進歩

35巻12号(1980年12月発行)

特集 癌と栄養

35巻11号(1980年11月発行)

特集 私の縫合材料と縫合法

35巻10号(1980年10月発行)

特集 胆道ドレナージに伴うトラブル

35巻9号(1980年9月発行)

特集 消化管手術と器械吻合

35巻8号(1980年8月発行)

特集 閉塞性黄疸—最近の診断法の進歩

35巻7号(1980年7月発行)

特集 大腸癌根治手術の再検討—ポリペクトミーから拡大郭清まで

35巻6号(1980年6月発行)

特集 最近の呼吸管理法をめぐるQ&A

35巻5号(1980年5月発行)

特集 癌のリンパ節郭清をどうするか

35巻4号(1980年4月発行)

特集 膵癌と膵頭十二指腸切除術

35巻3号(1980年3月発行)

特集 血管カテーテルの治療への応用

35巻2号(1980年2月発行)

特集 外科医のための麻酔

35巻1号(1980年1月発行)

特集 遺残胆石

34巻12号(1979年12月発行)

特集 噴門部癌の特性と外科治療

34巻11号(1979年11月発行)

特集 熱傷治療のトピックス

34巻10号(1979年10月発行)

特集 急性胆嚢炎の治療

34巻9号(1979年9月発行)

特集 手術と抗生物質

34巻8号(1979年8月発行)

特集 術中・術後の出血

34巻7号(1979年7月発行)

特集 Crohn病とその辺縁疾患

34巻6号(1979年6月発行)

特集 これだけは知っておきたい手術の適応とタイミング—注意したい疾患45

34巻5号(1979年5月発行)

特集 外科と血管造影—〈読影のポイント,鑑別のコツ〉

34巻4号(1979年4月発行)

特集 Elemental Diet

34巻3号(1979年3月発行)

特集 成分輸血

34巻2号(1979年2月発行)

特集 外科とエコー

34巻1号(1979年1月発行)

特集 ショックをめぐる新しい話題

33巻12号(1978年12月発行)

特集 非定形的乳切の術式と適応

33巻11号(1978年11月発行)

特集 検査と合併症—おこさないためには、おこしてしまったら

33巻10号(1978年10月発行)

特集 今日の癌免疫療法

33巻9号(1978年9月発行)

特集 食道癌手術の近況

33巻8号(1978年8月発行)

特集 老年者の手術—併存疾患の診かた・とらえ方

33巻7号(1978年7月発行)

特集 臓器大量切除と栄養

33巻6号(1978年6月発行)

特集 T-tubeと胆道鏡

33巻5号(1978年5月発行)

特集 乳幼児急性腹症—診断のポイントとfirst aid

33巻4号(1978年4月発行)

特集 術後呼吸障害とその管理

33巻3号(1978年3月発行)

特集 CTスキャン

33巻2号(1978年2月発行)

特集 消化性潰瘍と迷切術

33巻1号(1978年1月発行)

特集 最近の手術材料と器具

32巻12号(1977年12月発行)

特集 目でみる話題の消化器手術

32巻11号(1977年11月発行)

特集 Biopsyの再検討

32巻10号(1977年10月発行)

特集 肺癌—新しい診療のポイント

32巻9号(1977年9月発行)

特集 逆流性食道炎

32巻8号(1977年8月発行)

特集 上部消化管大量出血

32巻7号(1977年7月発行)

特集 甲状腺機能亢進症—外科医の役割

32巻6号(1977年6月発行)

特集 今日の胆道造影

32巻5号(1977年5月発行)

特集 非癌性乳腺疾患の外科

32巻4号(1977年4月発行)

特集 ヘルニア再検討

32巻3号(1977年3月発行)

特集 外科と薬剤

32巻2号(1977年2月発行)

特集 腹部手術後の輸液—私はこうしている

32巻1号(1977年1月発行)

特集 人工肛門のAfter Care

31巻12号(1976年12月発行)

特集 胆道手術後の困難症

31巻11号(1976年11月発行)

特集 術後の急性機能不全

31巻10号(1976年10月発行)

特集 肝切除の術式

31巻9号(1976年9月発行)

特集 進行胃癌の化学療法

31巻8号(1976年8月発行)

特集 特殊な消化性潰瘍

31巻7号(1976年7月発行)

特集 重度外傷

31巻6号(1976年6月発行)

特集 早期大腸癌の外科

31巻5号(1976年5月発行)

特集 大量輸血

31巻4号(1976年4月発行)

特集 手術とHyperalimentation

31巻3号(1976年3月発行)

特集 急性腹症のX線像

31巻2号(1976年2月発行)

特集 手術と肝障害

31巻1号(1976年1月発行)

特集 遠隔成績よりみた早期胃癌

30巻12号(1975年12月発行)

特集 脳卒中の外科

30巻11号(1975年11月発行)

特集 癌免疫と外科治療

30巻10号(1975年10月発行)

特集 凍結外科—Cryosurgery

30巻9号(1975年9月発行)

特集 縫合法—反省と再検討

30巻8号(1975年8月発行)

特集 消化管の創傷治癒

30巻7号(1975年7月発行)

特集 手術と副損傷

30巻6号(1975年6月発行)

特集 乳癌—最近の趨勢

30巻5号(1975年5月発行)

特集 胃切除後にくるもの—その対策と治療

30巻4号(1975年4月発行)

特集 腹部外科のPhysical Signs

30巻3号(1975年3月発行)

特集 閉塞性黄疸

30巻2号(1975年2月発行)

特集 ショック治療の新しい考え方

30巻1号(1975年1月発行)

特集 手の外科

29巻12号(1974年12月発行)

特集 一般外科医のための小児外科

29巻11号(1974年11月発行)

特集 外科と血栓

29巻9号(1974年10月発行)

29巻8号(1974年8月発行)

特集 外傷救急診療におけるDo's & Don'ts

29巻7号(1974年7月発行)

特集 痔核と痔瘻の外科

29巻6号(1974年6月発行)

特集 胸部食道癌の外科

29巻5号(1974年5月発行)

特集 老人外科—老年者胆道系疾患の外科

29巻4号(1974年4月発行)

特集 腹部緊急疾患におけるDo's & Don'ts

29巻3号(1974年3月発行)

特集 胃全剔

29巻2号(1974年2月発行)

特集 消化管手術と内視鏡

29巻1号(1974年1月発行)

特集 外科とME—その現況と将来

28巻12号(1973年12月発行)

特集 外科と栄養—高カロリー輸液の問題点

28巻11号(1973年11月発行)

特集 膵炎の外科

28巻10号(1973年10月発行)

特集 外科医のための臨床検査

28巻9号(1973年9月発行)

28巻8号(1973年8月発行)

特集 急性腹膜炎

28巻7号(1973年7月発行)

特集 再発癌—follow-upとその治療

28巻6号(1973年6月発行)

特集 麻酔—外科医のために

28巻5号(1973年5月発行)

特集 外科と感染—その基本的対策とPitfall

28巻4号(1973年4月発行)

特集 術後ドレナージの実際

28巻3号(1973年3月発行)

特集 肝癌の外科

28巻2号(1973年2月発行)

特集 今日の救急

28巻1号(1973年1月発行)

特集 外科と大腸—癌とポリープを中心に

27巻12号(1972年12月発行)

特集 外科と大腸—炎症性疾患を中心に

27巻11号(1972年11月発行)

特集 末梢血管の外科

27巻10号(1972年10月発行)

特集 頸部血管障害

27巻9号(1972年9月発行)

特集 出血治療のPitfall

27巻8号(1972年8月発行)

特集 胆道外科のPitfall

27巻7号(1972年7月発行)

特集 皮膚切開法と到達法・Ⅱ

27巻6号(1972年6月発行)

特集 皮膚切開法と到達法・Ⅰ

27巻5号(1972年5月発行)

特集 日常外科の総点検・Ⅱ

27巻4号(1972年4月発行)

特集 日常外科の総点検・Ⅰ

27巻3号(1972年3月発行)

特集 黄疸の外科

27巻2号(1972年2月発行)

特集 瘻—その問題点

27巻1号(1972年1月発行)

特集 早期癌の外科治療

26巻12号(1971年12月発行)

特集 胃癌根治手術の問題点

26巻11号(1971年11月発行)

特集 小児外科の焦点

26巻10号(1971年10月発行)

26巻9号(1971年9月発行)

特集 上腹部痛—誤りやすい疾患の診療

26巻8号(1971年8月発行)

特集 今日の外傷—外傷患者の初診と初療

26巻7号(1971年7月発行)

26巻6号(1971年6月発行)

特集 手術とその根拠・Ⅱ

26巻5号(1971年5月発行)

特集 手術とその根拠・Ⅰ

26巻4号(1971年4月発行)

特集 外科とくすり—副作用と適正な使用法

26巻3号(1971年3月発行)

特集 緊急手術後の合併症・Ⅱ

26巻2号(1971年2月発行)

特集 緊急手術後の合併症・Ⅰ

26巻1号(1971年1月発行)

特集 これからの外科

25巻12号(1970年12月発行)

特集 Silent Disease

25巻11号(1970年11月発行)

特集 輸液の臨床

25巻10号(1970年10月発行)

特集 熱傷の早期治療

25巻9号(1970年9月発行)

特集 術後早期の再手術

25巻8号(1970年8月発行)

特集 縫合糸の問題点

25巻7号(1970年7月発行)

特集 腫瘍の病理と臨床

25巻6号(1970年6月発行)

特集 縫合不全

25巻5号(1970年5月発行)

特集 外科領域における感染症

25巻4号(1970年4月発行)

特集 心臓と血管の外科

25巻3号(1970年3月発行)

特集 手術と出血対策Ⅱ

25巻2号(1970年2月発行)

特集 手術と出血対策Ⅰ

25巻1号(1970年1月発行)

特集 特殊な輸血とその現況

24巻12号(1969年12月発行)

特集 全身状態とSurgical Risk

24巻11号(1969年11月発行)

特集 腸瘻の問題点

24巻10号(1969年10月発行)

特集 緊急手術の手技・Ⅱ

24巻9号(1969年9月発行)

特集 緊急手術の手技・Ⅰ

24巻8号(1969年8月発行)

特集 良性腫瘍

24巻7号(1969年7月発行)

24巻6号(1969年6月発行)

24巻5号(1969年5月発行)

特集 臨床麻酔の問題点

24巻4号(1969年4月発行)

特集 緊急手術適応のきめ手

24巻3号(1969年3月発行)

特集 消化器疾患の新しい診断法

24巻2号(1969年2月発行)

特集 乳腺疾患—その診療の進歩

24巻1号(1969年1月発行)

特集 人工臓器への歩み

23巻13号(1968年12月発行)

特集 癌外科の進歩—現状と将来

23巻12号(1968年11月発行)

特集 顔面損傷のファースト・エイド

23巻11号(1968年10月発行)

特集 Encephalopathyの臨床

23巻10号(1968年9月発行)

特集 肛門外科

23巻9号(1968年8月発行)

特集 脈管造影

23巻8号(1968年7月発行)

特集 膵・胆・肝の外科

23巻7号(1968年6月発行)

特集 手と足の外傷

23巻6号(1968年6月発行)

特集 木本誠二教授退官記念特集

23巻5号(1968年5月発行)

特集 臓器移植の可能性

23巻4号(1968年4月発行)

特集 最良の手術時点

23巻3号(1968年3月発行)

特集 術後困難症の処置

23巻2号(1968年2月発行)

特集 出血の問題点

23巻1号(1968年1月発行)

特集 初療の要点

22巻12号(1967年12月発行)

特集 鞭打ち損傷の問題点

22巻11号(1967年11月発行)

特集 肝腫瘍外科の課題

22巻10号(1967年10月発行)

特集 イレウスの治療—その困難な問題点

22巻9号(1967年9月発行)

特集 甲状腺疾患の問題点

22巻8号(1967年8月発行)

特集 胃・十二指腸潰瘍の手術

22巻7号(1967年7月発行)

特集 救急患者の取扱い方

22巻6号(1967年6月発行)

特集 血管の外科

22巻5号(1967年5月発行)

特集 胆石症手術の問題点

22巻4号(1967年4月発行)

特集 進行性消化器癌の外科

22巻3号(1967年3月発行)

特集 頭部外傷処置の実際

22巻2号(1967年2月発行)

特集 臨床検査後の偶発症

22巻1号(1967年1月発行)

特集 鼠径・陰嚢ヘルニアの問題点

21巻12号(1966年12月発行)

特集 虫垂炎—その困難な問題点

21巻11号(1966年11月発行)

特集 小児疾患の早期診断と手術適応

21巻10号(1966年10月発行)

21巻9号(1966年9月発行)

21巻8号(1966年8月発行)

特集 腫瘍の外科

21巻7号(1966年7月発行)

21巻6号(1966年6月発行)

21巻5号(1966年5月発行)

特集 癌患者の栄養問題

21巻4号(1966年4月発行)

特集 胃手術後の困難症

21巻3号(1966年3月発行)

21巻2号(1966年2月発行)

特集 癌の補助療法・2

21巻1号(1966年1月発行)

特集 癌の補助療法・1

20巻12号(1965年12月発行)

20巻11号(1965年11月発行)

特集 熱傷の治療

20巻10号(1965年10月発行)

20巻9号(1965年9月発行)

特集 腹部外科の臨床

20巻8号(1965年8月発行)

特集 癌手術例の検討

20巻7号(1965年7月発行)

特集 術後感染症

20巻6号(1965年6月発行)

特集 腹部疾患縫合不全

20巻5号(1965年5月発行)

特集 胸部疾患縫合不全

20巻4号(1965年4月発行)

20巻3号(1965年3月発行)

20巻2号(1965年2月発行)

特集 外科と内分泌・2

20巻1号(1965年1月発行)

特集 外科と内分泌・1

19巻12号(1964年12月発行)

特集 外科と保険診療

19巻11号(1964年11月発行)

19巻10号(1964年10月発行)

19巻9号(1964年9月発行)

特集 脳・頸部・胸部の症例

19巻8号(1964年8月発行)

特集 小児外科

19巻7号(1964年7月発行)

19巻6号(1964年6月発行)

特集 外傷の救急処置

19巻5号(1964年5月発行)

特集 癌の治療成績の向上

19巻4号(1964年4月発行)

19巻3号(1964年3月発行)

19巻2号(1964年2月発行)

19巻1号(1964年1月発行)

18巻12号(1963年12月発行)

18巻11号(1963年11月発行)

18巻10号(1963年10月発行)

特集 整形外科症例集

18巻9号(1963年9月発行)

18巻8号(1963年8月発行)

18巻7号(1963年7月発行)

18巻6号(1963年6月発行)

18巻5号(1963年5月発行)

18巻4号(1963年4月発行)

18巻3号(1963年3月発行)

18巻2号(1963年2月発行)

18巻1号(1963年1月発行)

17巻12号(1962年12月発行)

17巻11号(1962年11月発行)

17巻10号(1962年10月発行)

特集 麻酔

17巻9号(1962年9月発行)

17巻8号(1962年8月発行)

特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅱ)

17巻7号(1962年7月発行)

17巻6号(1962年6月発行)

特集 手こずつた症例―私の経験した診断治療上の困難症(Ⅰ)

17巻5号(1962年5月発行)

17巻4号(1962年4月発行)

17巻3号(1962年3月発行)

17巻2号(1962年2月発行)

17巻1号(1962年1月発行)

16巻12号(1961年12月発行)

16巻11号(1961年11月発行)

16巻10号(1961年10月発行)

16巻9号(1961年9月発行)

16巻8号(1961年8月発行)

16巻7号(1961年7月発行)

16巻6号(1961年6月発行)

16巻5号(1961年5月発行)

16巻4号(1961年4月発行)

16巻3号(1961年3月発行)

16巻2号(1961年2月発行)

16巻1号(1961年1月発行)

15巻12号(1960年12月発行)

15巻11号(1960年11月発行)

15巻10号(1960年10月発行)

15巻9号(1960年9月発行)

15巻8号(1960年8月発行)

15巻7号(1960年7月発行)

15巻6号(1960年6月発行)

15巻5号(1960年5月発行)

15巻4号(1960年4月発行)

15巻3号(1960年3月発行)

15巻2号(1960年2月発行)

15巻1号(1960年1月発行)

14巻12号(1959年12月発行)

14巻11号(1959年11月発行)

14巻10号(1959年10月発行)

14巻9号(1959年9月発行)

14巻8号(1959年8月発行)

14巻7号(1959年7月発行)

14巻6号(1959年6月発行)

14巻5号(1959年5月発行)

14巻4号(1959年4月発行)

14巻3号(1959年3月発行)

特集 腹部外科

14巻2号(1959年2月発行)

14巻1号(1959年1月発行)

13巻12号(1958年12月発行)

13巻11号(1958年11月発行)

13巻10号(1958年10月発行)

13巻9号(1958年9月発行)

13巻8号(1958年8月発行)

13巻7号(1958年7月発行)

特集 外科的・内科的療法の限界・2

13巻6号(1958年6月発行)

13巻5号(1958年5月発行)

特集 外科的・内科的療法の限界

13巻4号(1958年4月発行)

13巻3号(1958年3月発行)

13巻2号(1958年2月発行)

特集 腫瘍

13巻1号(1958年1月発行)

12巻12号(1957年12月発行)

12巻11号(1957年11月発行)

特集 乳腺腫瘍

12巻10号(1957年10月発行)

12巻9号(1957年9月発行)

12巻8号(1957年8月発行)

12巻7号(1957年7月発行)

12巻6号(1957年6月発行)

12巻5号(1957年5月発行)

12巻4号(1957年4月発行)

特集 腫瘍

12巻3号(1957年3月発行)

12巻2号(1957年2月発行)

12巻1号(1957年1月発行)

11巻13号(1956年12月発行)

特集 吐血と下血

11巻12号(1956年12月発行)

11巻11号(1956年11月発行)

11巻10号(1956年10月発行)

11巻9号(1956年9月発行)

11巻8号(1956年8月発行)

11巻7号(1956年7月発行)

11巻6号(1956年6月発行)

11巻5号(1956年5月発行)

11巻4号(1956年4月発行)

11巻3号(1956年3月発行)

11巻2号(1956年2月発行)

11巻1号(1956年1月発行)

10巻13号(1955年12月発行)

10巻11号(1955年11月発行)

特集 偶發症との救急處置

10巻12号(1955年11月発行)

10巻10号(1955年10月発行)

10巻9号(1955年9月発行)

10巻8号(1955年8月発行)

10巻7号(1955年7月発行)

10巻6号(1955年6月発行)

10巻5号(1955年5月発行)

10巻4号(1955年4月発行)

10巻3号(1955年3月発行)

10巻2号(1955年2月発行)

10巻1号(1955年1月発行)

9巻12号(1954年12月発行)

9巻11号(1954年11月発行)

特集 整形外科特集号

9巻10号(1954年10月発行)

9巻9号(1954年9月発行)

特集 慢性胃炎と胃潰瘍

9巻8号(1954年8月発行)

9巻7号(1954年7月発行)

9巻6号(1954年6月発行)

9巻5号(1954年5月発行)

9巻4号(1954年4月発行)

9巻3号(1954年3月発行)

9巻2号(1954年2月発行)

9巻1号(1954年1月発行)

8巻13号(1953年12月発行)

特集 頸部外科臨床の進歩

8巻12号(1953年12月発行)

8巻11号(1953年11月発行)

8巻10号(1953年10月発行)

8巻9号(1953年9月発行)

特集 最新の麻醉

8巻8号(1953年8月発行)

特集 輸血・輸液の諸問題

8巻7号(1953年7月発行)

8巻6号(1953年6月発行)

8巻5号(1953年5月発行)

8巻4号(1953年4月発行)

8巻3号(1953年3月発行)

8巻2号(1953年2月発行)

8巻1号(1953年1月発行)

7巻13号(1952年12月発行)

7巻12号(1952年11月発行)

7巻11号(1952年11月発行)

特集 上腹部外科臨床の進歩

7巻10号(1952年10月発行)

7巻9号(1952年9月発行)

7巻8号(1952年8月発行)

7巻7号(1952年7月発行)

7巻6号(1952年6月発行)

7巻5号(1952年5月発行)

7巻4号(1952年4月発行)

7巻3号(1952年3月発行)

7巻2号(1952年2月発行)

7巻1号(1952年1月発行)

6巻12号(1951年12月発行)

6巻11号(1951年11月発行)

6巻10号(1951年10月発行)

6巻9号(1951年9月発行)

6巻8号(1951年8月発行)

6巻7号(1951年7月発行)

6巻6号(1951年6月発行)

6巻5号(1951年5月発行)

6巻4号(1951年4月発行)

6巻3号(1951年3月発行)

6巻2号(1951年2月発行)

6巻1号(1951年1月発行)

5巻12号(1950年12月発行)

5巻11号(1950年11月発行)

5巻10号(1950年10月発行)

5巻9号(1950年9月発行)

特集 蛋白・3

5巻8号(1950年8月発行)

特集 蛋白・2

5巻7号(1950年7月発行)

特集 蛋白問題・1

5巻6号(1950年6月発行)

5巻5号(1950年5月発行)

特集 Cancer・2

5巻4号(1950年4月発行)

特集 Cancer・1

5巻3号(1950年3月発行)

5巻2号(1950年2月発行)

5巻1号(1950年1月発行)

4巻12号(1949年12月発行)

4巻11号(1949年11月発行)

4巻10号(1949年10月発行)

4巻9号(1949年9月発行)

4巻8号(1949年8月発行)

4巻7号(1949年7月発行)

4巻6号(1949年6月発行)

4巻5号(1949年5月発行)

4巻4号(1949年4月発行)

4巻3号(1949年3月発行)

4巻2号(1949年2月発行)

4巻1号(1949年1月発行)