本邦では,少子高齢化,慢性期医療や在宅医療の需要の増加,医師の偏在化や働き方の多様化など様々な医療政策課題がある.それによる過酷な臨床現場の医師の過労に起因する医療ミスや過労死も報告をされている.この流れを受け,政府は医師の働き方改革に関する通知,ならびに2018年には診断や治療に人工知能(Artificial Intelligence:AI)を活用する“AIホスピタル計画”を発表した.AIの活用により,医療現場の効率化を図り,医療従事者の抜本的な負担軽減を実現することを目的として,2022年度末までには10のモデル病院を作る計画である.今後,整形外科領域を含む医療現場にはAIに代表される情報通信技術(Information and Communication Technology:ICT)が普及することが見込まれている.

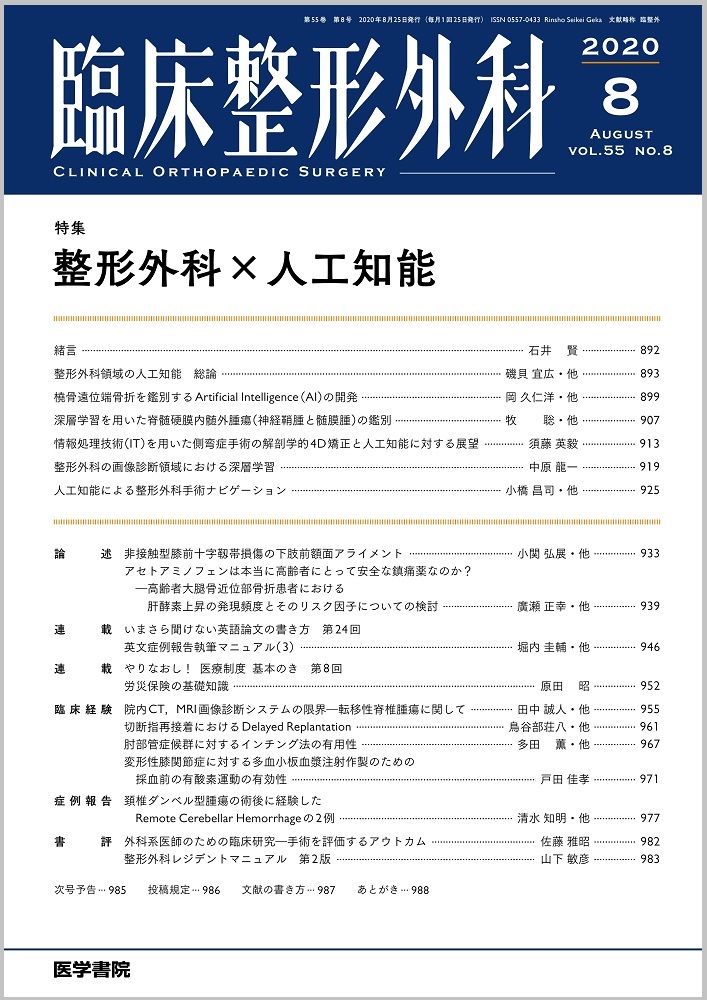

本特集では「整形外科×人工知能」と題して,国際医療福祉大学の磯貝宜広先生にはその総論を,大阪大学の岡久仁洋先生には橈骨遠位端骨折を鑑別するAIの開発について,千葉大学の牧 聡先生には深層学習を用いた脊髄硬膜内髄外腫瘍の鑑別について,北海道大学の須藤英毅先生には情報処理技術(IT)を用いた側弯症手術の解剖学的4D矯正とAIに対する展望について,岡山大学の中原龍一先生には整形外科の画像診断領域における深層学習について,兵庫県立大学の小橋昌司先生にはAIによる整形外科手術ナビゲーションについて,ご解説いただいた.ご多忙の中ご執筆いただいた先生方に心より感謝申し上げたい.

雑誌目次

臨床整形外科55巻8号

2020年08月発行

雑誌目次

特集 整形外科×人工知能

緒言 フリーアクセス

著者: 石井賢

ページ範囲:P.892 - P.892

整形外科領域の人工知能 総論

著者: 磯貝宜広 , 石井賢

ページ範囲:P.893 - P.897

近年,人工知能が幅広い分野で注目されている.特に2006年に開発されたディープラーニングにより,医療分野においても画像解析を中心にその活用範囲が広まっている.整形外科領域でもX線,MRIにおける画像読影精度の向上,放射線被曝低減,診断ツールへの応用と多岐にわたる成果が報告されている.今後は既存のロボット手術と外科医の動作解析の融合など,手術技術への応用も期待される.

橈骨遠位端骨折を鑑別するArtificial Intelligence(AI)の開発

著者: 岡久仁洋 , 中尾良二 , 村瀬剛

ページ範囲:P.899 - P.905

橈骨遠位端骨折X線画像を用いて,骨折の診断と関節内外の骨折型の判定を行うartificial intelligence (AI)の開発を行った.症状,画像検査による整形外科専門医の臨床診断をゴールドスタンダードとした.学習には橈骨遠位端骨折369例729画像,正常129例254画像の単純X線を用いた.それぞれのデータ拡張を行い,骨折3,245画像,正常3,210画像として,骨折の有無を判定する学習を行った.骨折の診断率は97.2±1.4%,感度98.6±1.8%,特異度94.4%±3.9%であった.Area under curve(AUC)は0.993と高い骨折識別能が得られた.AIを用いた骨折診断は,救急医療の現場で専門外である医師が,適切な治療を行うための初期診断のための有用なツールとなる可能性がある.

深層学習を用いた脊髄硬膜内髄外腫瘍(神経鞘腫と髄膜腫)の鑑別

著者: 牧聡 , 古矢丈雄 , 堀越琢郎 , 横田元 , 宮本卓弥 , 沖松翔 , 志賀康浩 , 稲毛一秀 , 折田純久 , 江口和 , 大鳥精司

ページ範囲:P.907 - P.912

畳み込みニューラルネットワーク(convolutional neural network:CNN)を用いてMRIによる神経鞘腫と髄膜腫の鑑別を行い,CNNと2人の放射線科医の鑑別能を比較した.組織学的に診断された神経鞘腫と髄膜腫の患者のMRIを学習に用いた.CNNのROC(receiver operating characteristic)曲線下面積はT2強調像に基づく学習で0.88であり,造影後T1強調像に基づく学習で0.87であった.感度は放射線科医のほうが高く,特異度はCNNのほうが高かった.正確度は両者に有意差はなかった.MRIによる神経鞘腫と髄膜腫の鑑別において,CNNの鑑別能は放射線科医と同等に良好であった.

情報処理技術(IT)を用いた側弯症手術の解剖学的4D矯正と人工知能に対する展望

著者: 須藤英毅

ページ範囲:P.913 - P.918

脊柱変形矯正手術におけるロッドの曲げ形成は,術者の経験や勘に大きく依存する.患者脊柱に適合していない場合には十分な矯正が得られず,spring-backによる矯正損失も生じる.これまでに,特発性側弯症においてロッド形状により時空的観点を取り入れた解剖学的4D矯正手術が可能であることを実証し,こうした次世代型手術治療を容易に実現できる脊柱変形矯正用インプラントを開発してきた.その際,脊椎やインプラントに負荷される応力をリアルタイムで確認できる動的シミュレーションプログラムも同時開発したので紹介する.

整形外科の画像診断領域における深層学習

著者: 中原龍一

ページ範囲:P.919 - P.924

深層学習(deep learning)と呼ばれる人工知能(artificial intelligence)AI技術の発達により,AI画像診断研究が劇的に発展している.それを支えているのがAIプログラムの無料公開文化だ.AI学者が再利用可能な形でAIプログラムを公開してくれるため,公開されたAI技術を組み合わせることで医療AIの開発が可能となった.整形外科領域におけるAI開発もその例外ではなく,骨折診断領域を中心に様々なAI技術を組み合わせて開発を行われている.本稿ではAI技術の発展にフォーカスしてAI画像診断研究について概説する.

人工知能による整形外科手術ナビゲーション

著者: 小橋昌司 , 八木直美 , 平中崇文

ページ範囲:P.925 - P.931

関節置換術は多くの工程で構成され,多くの手術器具が使用される.そのため器械出し看護師にとって,複雑な工程と手術器具を把握することは大きな負担であり,術中の器具の受け渡しのミス,手術時間延長による予後不良などの手術の質の低下につながる可能性がある.そこで,われわれは術中に器械出し看護師を含む医療スタッフに対し手術手順を通知する整形外科手術-人工知能ナビゲーションシステム(Orthopaedic Surgery AI Navigation System)を構築した.本稿では,人工知能技術の新しい応用として.本システムにおける手術工程自動認識法を紹介する.

論述

非接触型膝前十字靱帯損傷の下肢前額面アライメント

著者: 小関弘展 , 米倉暁彦 , 野口智恵子 , 中添悠介 , 砂川伸也 , 松村海 , 渡部果歩 , 水上諭 , 尾﨑誠

ページ範囲:P.933 - P.938

目的:非接触型前十字靱帯(anterior cruciate ligament:ACL)損傷の骨解剖学的リスク因子を抽出することである.

対象と方法:初回非接触型ACL損傷患者33例33膝(ACL群)と健常者26例26膝(対照群)の下肢荷重位X線像から下肢前額面アライメントと骨形態を計測した.

結果:ACL群では対照群よりも静的下肢アライメントが外反しており,脛骨近位内側角と大腿骨遠位外側角が影響していた.

まとめ:荷重位下肢アライメントが外反するほど膝関節への外反トルクが強くなるため,ACLに応力が集中して靱帯損傷に至る危険性が高くなると考えられる.

アセトアミノフェンは本当に高齢者にとって安全な鎮痛薬なのか?—高齢者大腿骨近位部骨折患者における肝酵素上昇の発現頻度とそのリスク因子についての検討

著者: 廣瀬正幸 , 田島康介 , 平川昭彦 , 山田成樹

ページ範囲:P.939 - P.944

緒言:高齢者に対するアセトアミノフェンの安全性を評価するため,本剤を投与した大腿骨近位部骨折患者250例を対象に,患者背景や1日投与量などから肝酵素上昇の発現頻度とそのリスク因子を検討した.

結果:97例(39%)が正常値上限以上の肝酵素上昇を認めた.しかしながら肝酵素上昇群と非上昇群との間で,患者背景に明らかな差は認められなかった.

まとめ:高齢者に対する肝酵素上昇は,過去の一般成人での報告より高頻度に認められたものの,これを予測する事は困難であると考えられた.長期処方時はとくに留意されるべきである.

連載 いまさら聞けない英語論文の書き方・24

英文症例報告執筆マニュアル(3)

著者: 堀内圭輔 , 千葉一裕

ページ範囲:P.946 - P.950

前回はIntroductionで終わってしまいましたが,今回はその続きです.Introductionに続くCase presentationは症例報告の柱になりますが,患者情報がそろっていれば,比較的スムーズに執筆できます.初心者が症例報告を書くときは,ここから始めるのがおすすめです.Discussionはおそらく一番難しいところです.英語表記にも若干の訓練が必要となりますが,まずは何を書くべきかあらかじめ考えておくことが重要です.

やりなおし! 医療制度 基本のき・8

労災保険の基礎知識

著者: 原田昭

ページ範囲:P.952 - P.953

現在の労災保険制度の成り立ち

昭和36年,労働省労働基準局労災補償部長と武見太郎日本医師会長との申し合わせにより「将来的には労災独自の診療費を決める必要性があるが,それまでの暫定措置として健保点数に準拠する」とされ,これが昭和47年,労働省労働基準局通達により示され,昭和51年の全面改正を経て体系化されている.その後は大幅な見直しのないまま健保点数準拠の暫定処置が継続している.労災診療費は健康保険診療報酬点数に準拠した点数部分(課税医療機関は1点12円)と労災保険独自の労災特掲料金(手術・処置・リハビリテーションは四肢加算として所定点数を1.5倍から2倍して算定できるなど)で算定される.労災特掲料金についてしっかり理解しておくことが,保険請求上で重要となる.

臨床経験

院内CT,MRI画像診断システムの限界—転移性脊椎腫瘍に関して

著者: 田中誠人 , 重松英樹 , 宮坂俊輝 , 城戸顕 , 川崎佐智子 , 須賀佑磨 , 山本雄介 , 田中康仁

ページ範囲:P.955 - P.959

背景:当院における転移性脊椎腫瘍に関する画像診断システムについて調査した.

目的:本システムの導入により,脊椎転移患者の早期発見,治療介入が可能となったかを検討することである.

対象と方法:過去2年間の本システムによる指摘症例を後ろ向きに調査し,検討した

結果:本システムにより,普段キャンサーボード(Cancer Board:CB)に参加していない原発診療科の症例が検討できていた.しかし,比較的末期の症例を指摘していることが明らかとなった.

まとめ:原発診療科へ,早期にCBへ症例提示することの有用性について啓蒙していく必要があると考えた.

切断指再接着におけるDelayed Replantation

著者: 鳥谷部荘八 , 牛尾茂子 , 伊師森葉 , 天羽健一

ページ範囲:P.961 - P.965

固有の切断指は適切な保存により再灌流までの時間の延長は可能である.このことを利用し,切断指を摂氏4℃の冷所に保存,待機的な再接着を試みた.その生着率は緊急手術と比べても遜色ないものであった.本法により結果的に余裕のある確実な手術が可能となり,スタッフの負担軽減にもつながるものと考えられた.

肘部管症候群に対するインチング法の有用性

著者: 多田薫 , 山本大樹 , 中田美香 , 松田匡司 , 村井惇朗 , 土屋弘行

ページ範囲:P.967 - P.970

背景:肘部管症候群に対するインチング法の有用性について検討した.

対象と方法:対象は肘部管症候群の50肘である.インチング法は内側上顆を中心に2cm間隔の5点を刺激点とし,5点間の4区間における運動神経伝導時間を求めた.肘上から肘下の区間における運動神経伝導速度も評価した.

結果:インチング法では全例に異常値を認め,内側上顆から2cm遠位までの区間の伝導時間が有意に延長していた.伝導速度では4肘に異常値を認めなかった.

まとめ:インチング法では神経絞扼部で異常値を認める例が多く,肘部管症候群の診断に有用であった.

変形性膝関節症に対する多血小板血漿注射作製のための採血前の有酸素運動の有効性

著者: 戸田佳孝

ページ範囲:P.971 - P.975

目的:変形性膝関節症(OA)に対する多血小板血漿(PRP)作製のための採血直前の有酸素運動の有効性を評価する.

対象と方法:31例の膝OA患者を,無作為にエアロバイクを20分間漕いだ後に採血を行う運動後採取血液使用群(16例)と,運動前に採血を行う運動前採取血液使用群(15例)に分け,8週間後のVisual analogue scale(VAS)の改善率を2群間で比較した.

結果:運動後採取血液使用群のVASの改善率は運動前採取血液使用群に比べて有意に優れていた(P=0.045).

まとめ:採血直前にエアロバイクを行えば,PRPの効果が増強されると考えた.

症例報告

頚椎ダンベル型腫瘍の術後に経験したRemote Cerebellar Hemorrhageの2例

著者: 清水知明 , 安部哲哉 , 熊谷洋 , 柴尾洋介 , 俣木健太朗 , 三浦絋世 , 野口裕史 , 竹内陽介 , 船山徹 , 國府田正雄 , 山崎正志

ページ範囲:P.977 - P.981

頚椎ダンベル型腫瘍術後にremote cerebellar hemorrhage(RCH)を来した2例を経験した.2例ともに腫瘍は硬膜内から傍椎体に及び,後方アプローチでの腫瘍切除および後方固定を行った.脊柱管内外の腫瘍切除と硬膜修復に長時間を要し,術中に多量の脳脊髄液の喪失を来した.いずれも術後24時間以内に神経学的徴候が確認されRCHの診断となった.RCHは術中の脳脊髄液漏出による術中発生例と,術後慢性的な髄液漏を原因とする術後発生例があり,発症時期とドレーンの性状から本例は術中発生を強く疑った.頚椎ダンベル型腫瘍の手術では,RCHの発生に注意が必要である.

書評

外科系医師のための臨床研究—手術を評価するアウトカム フリーアクセス

著者: 佐藤雅昭

ページ範囲:P.982 - P.982

今回,本多通孝先生の著書『外科系医師のための臨床研究 手術を評価するアウトカム』を拝読する機会をいただいた.私自身も外科医として,とても納得というか,「そうだよな〜」と激しく同意する部分が多々あり,大変勉強になった.これから臨床医として研究を進める若手医師にもぜひ一度読むことをお勧めしたい.

特に「おわりに」に書かれている,忙しい臨床医が業務と両立できる研究は「患者の生の声を形にする研究がよいのではないか」との言葉は,本多先生ご自身が第一線の外科医であることがにじみ出ており,わが意を得た思いだった.われわれ臨床医が研究を行う意義はまさにそこにあり,患者が何を期待しているか,われわれ外科医はそれにどれだけ応えられているかという問題は,大きな侵襲を伴い「肉を切らせて骨を断つ」手術という治療を行うわれわれにとって常日頃から真摯に向き合わなければならない課題である.

整形外科レジデントマニュアル 第2版 フリーアクセス

著者: 山下敏彦

ページ範囲:P.983 - P.983

本書は,わが国における最高レベルの整形外科診療・研究を展開している東大整形外科および関連施設のスタッフの執筆による,整形外科初期・後期研修医(レジデント)向けの手引書である.2014年の初版から6年ぶりに改訂され,近年の整形外科医療の進歩に即応したup-to-dateな内容となっている.

一方,整形外科医療には,骨折・脱臼の処置,関節内注射,手術基本手技,周術期管理,インフォームドコンセントなど,昔から変わらない基本事項がある.レジデントにとっては,それらこそ最初に身に付けるべきものであり,整形外科医としての基盤となるものである.本書の前半の「総論」ではこれらの基本事項が丁寧に解説されている.さらに,他書にはみられない「治療法選択にあたってのガイドライン,文献の使いかた・調べかた」「カンファランスでのプレゼンテーション」「学会発表(症例報告)の意義とその方法」などもレジデントにとってはうれしい項目であろう.極めつけは,本改訂版から新たに加わった「整形外科の基本必須事項」である.ここには東大整形外科において長年にわたり語り継がれてきた心構え,べからず集が列挙されている.「治療方針に迷ったら,自分の大切な人にならどうするかを考える」「医師は『大丈夫だろう』と思っても,看護師は『何かある』と患者の変化をとらえる」「3椎体以上にまたがる椎体炎は結核性を疑う」などの箴言や教訓が散りばめられている.それは,あたかも何十年にもわたって注ぎ足されてきた老舗のタレやスープのように味わい深く,また貴重なものである.

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P. - P.

欧文目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.891 - P.891

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.985 - P.985

あとがき フリーアクセス

著者: 酒井昭典

ページ範囲:P.988 - P.988

盛夏の候,皆様お元気でお過ごしのことと拝察いたします.COVID-19がなければ,今頃は,オリンピック・パラリンピックで世間は大いに盛り上がっているはずでした.「新しい生活様式」によるマスク着用での日常生活が,夏の暑さによる脱水や気分不良に結び付かないことを願っています.

今月号の特集は,整形外科領域におけるAI(人工知能)の活用です.2016年,膨大な医学論文を学習したAIが,専門家でも診断が難しい60代の女性患者の特殊な白血病をわずか10分で突き止め,抗がん剤の変更を提案し,患者の回復に貢献したというニュースは実に衝撃的でした.ディープラーニングの手法は膨大な量のデータをAIが学習することを可能にし,特に画像解析における判定の精度を飛躍的に向上させました.画像から骨折の判定を行うAIの開発は,救急医療現場で専門外の医師が初期診断を行う際に有用で,見落とし率を低減させます.畳み込みニューラルネットワークに基づくディープラーニングは放射線科医に匹敵する高い鑑別能でMR画像から神経鞘腫と髄膜腫を識別することを可能にします.手術手順を通知するシステムは,術中の器械受け渡しミスをなくし,手術時間を短縮させます.脊柱側弯症に対して,術中の側弯配列ではなく生理的後弯を予測したロッド形状によって脊柱配列を積極的に作り変える時空的観点を取り入れた4D矯正手術法が考案されています.このようにAIの技術は,整形外科の日常臨床において我々が不得手とする領域に応用されつつあります.今月号の特集を通して,整形外科領域におけるAIのカッティングエッジを誌面から感じていただければ幸いです.

基本情報

バックナンバー

59巻12号(2024年12月発行)

特集 初療対応からきれいな指再建まで 指尖部切断に対する治療

59巻10号(2024年10月発行)

特集 整形外科医のための臨床研究の進め方—立案から実施まで

59巻9号(2024年9月発行)

特集 変形性関節症に対するBiologics

59巻8号(2024年8月発行)

特集 脊損患者への投与が始まった脊髄再生医療—脊髄損傷患者に希望が見えるか

59巻7号(2024年7月発行)

特集 大規模レジストリーによる整形外科リアルワールドエビデンス構築

59巻6号(2024年6月発行)

特集 TKAにおける最新Topics

59巻5号(2024年5月発行)

増大号特集 絶対! 整形外科外傷学

59巻4号(2024年4月発行)

特集 脊椎関節炎SpAを理解する—疾患概念・診断基準・最新治療

59巻3号(2024年3月発行)

特集 知ってると知らないでは大違い 実践! 踵部痛の診断と治療

59巻2号(2024年2月発行)

特集 ここまで来た! 胸郭出口症候群の診断と治療

59巻1号(2024年1月発行)

特集 はじめたい人と極めたい人のための 超音波ガイド下インターベンション

58巻12号(2023年12月発行)

特集 がん時代の整形外科必携! 骨転移診療アップデート

58巻11号(2023年11月発行)

特集 外傷性頚部症候群—診療の最前線

58巻10号(2023年10月発行)

特集 腱板断裂の治療戦略

58巻9号(2023年9月発行)

特集 脊椎内視鏡下手術の進化・深化

58巻8号(2023年8月発行)

特集 小児の上肢をいかに診るか—よくわかる,先天性障害・外傷の診察と治療の進め方

58巻7号(2023年7月発行)

特集 股関節鏡手術のエビデンス—治療成績の現状

58巻6号(2023年6月発行)

特集 FRIの診断と治療—骨折手術後感染の疑問に答える

58巻5号(2023年5月発行)

増大号特集 できる整形外科医になる! 臨床力UP,整形外科診療のコツとエッセンス

58巻4号(2023年4月発行)

特集 疲労骨折からアスリートを守る—今,おさえておきたい“RED-S”

58巻3号(2023年3月発行)

特集 二次骨折予防に向けた治療管理

58巻2号(2023年2月発行)

特集 外反母趾診療ガイドライン改訂 外反母趾治療のトレンドを知る

58巻1号(2023年1月発行)

特集 医師の働き方改革 総チェック

57巻12号(2022年12月発行)

特集 大腿骨近位部骨折—最新トレンドとエキスパートの治療法

57巻11号(2022年11月発行)

特集 腰椎椎間板ヘルニアのCutting Edge

57巻10号(2022年10月発行)

特集 整形外科領域における人工知能の応用

57巻9号(2022年9月発行)

特集 わかる! 骨盤骨折(骨盤輪損傷) 診断+治療+エビデンスのUpdate

57巻8号(2022年8月発行)

特集 整形外科ロボット支援手術

57巻7号(2022年7月発行)

特集 整形外科医×関節リウマチ診療 今後の関わり方を考える

57巻6号(2022年6月発行)

特集 高齢者足部・足関節疾患 外来診療のコツとトピックス

57巻5号(2022年5月発行)

増大号特集 もう悩まない こどもと思春期の整形外科診療

57巻4号(2022年4月発行)

特集 骨軟部組織感染症Update

57巻3号(2022年3月発行)

特集 診断・治療に難渋したPeriprosthetic Joint Infectionへの対応

57巻2号(2022年2月発行)

特集 ロコモティブシンドローム臨床判断値に基づいた整形外科診療

57巻1号(2022年1月発行)

特集 知っておきたい足関節周囲骨折の新展開

56巻12号(2021年12月発行)

特集 整形外科手術に活かす! 創傷治療最新ストラテジー

56巻11号(2021年11月発行)

特集 末梢神経の再建2021

56巻10号(2021年10月発行)

特集 脊椎転移の治療 最前線

56巻9号(2021年9月発行)

特集 膝周囲骨切り術を成功に導く基礎知識

56巻8号(2021年8月発行)

特集 外来で役立つ 足部・足関節の超音波診療

56巻7号(2021年7月発行)

特集 手外科と労災

56巻6号(2021年6月発行)

特集 ACL再断裂に対する治療戦略

56巻5号(2021年5月発行)

増大号特集 整形外科 外来・当直 エマージェンシーマニュアル

56巻4号(2021年4月発行)

特集 成人脊柱変形 手術手技の考えかた・選びかた

56巻3号(2021年3月発行)

特集 骨折に対する積極的保存療法

56巻2号(2021年2月発行)

特集 ダメージ・コントロールとしての創外固定

56巻1号(2021年1月発行)

特集 パラスポーツ・メディシン入門

55巻12号(2020年12月発行)

特集 女性アスリートの運動器障害—悩みに答える

55巻11号(2020年11月発行)

特集 足部・足関節の画像解析—画像から病態を探る

55巻10号(2020年10月発行)

55巻9号(2020年9月発行)

特集 インプラント周囲骨折の治療戦略—THA・TKA・骨折後のプレート・髄内釘

55巻8号(2020年8月発行)

特集 整形外科×人工知能

55巻7号(2020年7月発行)

特集 脊椎手術—前方か後方か?

55巻6号(2020年6月発行)

特集 各種骨盤骨切り術とそのメリット

55巻5号(2020年5月発行)

増大号特集 臨床整形超音波学—エコー新時代、到来。

55巻4号(2020年4月発行)

特集 人工関節周囲感染の現状と展望 国際コンセンサスを踏まえて

55巻3号(2020年3月発行)

特集 頚椎を含めたグローバルアライメント

55巻2号(2020年2月発行)

特集 整形外科の職業被曝

55巻1号(2020年1月発行)

特集 新しい概念 “軟骨下脆弱性骨折”からみえてきたこと

54巻12号(2019年12月発行)

誌上シンポジウム 患者の満足度を高める関節リウマチ手術

54巻11号(2019年11月発行)

誌上シンポジウム 腰椎前方アプローチ—その光と影

54巻10号(2019年10月発行)

誌上シンポジウム がん診療×整形外科「がんロコモ」

54巻9号(2019年9月発行)

誌上シンポジウム 肩腱板断裂 画像診断の進歩

54巻8号(2019年8月発行)

誌上シンポジウム 整形外科治療の費用対効果

54巻7号(2019年7月発行)

誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍の薬物治療アップデート

54巻6号(2019年6月発行)

誌上シンポジウム 変形性膝関節症における関節温存手術

54巻5号(2019年5月発行)

誌上シンポジウム 整形外科を牽引する女性医師たち—男女共同参画

54巻4号(2019年4月発行)

誌上シンポジウム 超高齢社会における脊椎手術

54巻3号(2019年3月発行)

誌上シンポジウム サルコペニアと整形外科

54巻2号(2019年2月発行)

誌上シンポジウム 足部・足関節疾患と外傷に対する保存療法 Evidence-Based Conservative Treatment

54巻1号(2019年1月発行)

誌上シンポジウム 小児の脊柱変形と脊椎疾患—診断・治療の急所

53巻12号(2018年12月発行)

誌上シンポジウム 外傷における人工骨の臨床

53巻11号(2018年11月発行)

誌上シンポジウム 椎間板研究の最前線

53巻10号(2018年10月発行)

誌上シンポジウム 原発巣別転移性骨腫瘍の治療戦略

53巻9号(2018年9月発行)

誌上シンポジウム 外反母趾の成績不良例から学ぶ

53巻8号(2018年8月発行)

誌上シンポジウム 椎弓形成術 アップデート

53巻7号(2018年7月発行)

誌上シンポジウム 膝前十字靱帯のバイオメカニクス

53巻6号(2018年6月発行)

誌上シンポジウム 変形性足関節症のフロントライン

53巻5号(2018年5月発行)

誌上シンポジウム 外傷後・術後骨髄炎の治療

53巻4号(2018年4月発行)

誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の治療 Cutting Edge

53巻3号(2018年3月発行)

誌上シンポジウム THAの低侵襲性と大腿骨ステム選択

53巻2号(2018年2月発行)

誌上シンポジウム 骨関節外科への3Dプリンティングの応用

53巻1号(2018年1月発行)

誌上シンポジウム 脂肪幹細胞と運動器再生

52巻12号(2017年12月発行)

誌上シンポジウム 慢性腰痛のサイエンス

52巻11号(2017年11月発行)

52巻10号(2017年10月発行)

52巻9号(2017年9月発行)

誌上シンポジウム パーキンソン病と疼痛

52巻8号(2017年8月発行)

誌上シンポジウム 創外固定でどこまでできるか?

52巻7号(2017年7月発行)

誌上シンポジウム 認知症の痛み

52巻6号(2017年6月発行)

52巻5号(2017年5月発行)

誌上シンポジウム 成人脊柱変形の目指すポイント PI-LL≦10°,PT<20°はすべての年齢層に当てはまるのか

52巻4号(2017年4月発行)

52巻3号(2017年3月発行)

誌上シンポジウム 股関節疾患の保存的治療とリハビリテーション

52巻2号(2017年2月発行)

誌上シンポジウム リバース型人工肩関節手術でわかったこと

52巻1号(2017年1月発行)

誌上シンポジウム 胸椎OPLL手術の最前線

51巻12号(2016年12月発行)

51巻11号(2016年11月発行)

誌上シンポジウム 骨粗鬆症診療—整形外科からの発信

51巻10号(2016年10月発行)

誌上シンポジウム 高気圧酸素治療の現状と可能性

51巻9号(2016年9月発行)

誌上シンポジウム THAのアプローチ

51巻8号(2016年8月発行)

誌上シンポジウム 脊椎診療ガイドライン—特徴と導入効果

51巻7号(2016年7月発行)

誌上シンポジウム 脊椎腫瘍 最近の話題

51巻6号(2016年6月発行)

51巻5号(2016年5月発行)

誌上シンポジウム 整形外科と慢性腎不全

51巻4号(2016年4月発行)

誌上シンポジウム THA後感染の予防・診断・治療の最前線

51巻3号(2016年3月発行)

誌上シンポジウム 半月変性断裂に対する治療

51巻2号(2016年2月発行)

誌上シンポジウム MISの功罪

51巻1号(2016年1月発行)

50巻12号(2015年12月発行)

特集 世界にインパクトを与えた日本の整形外科

50巻11号(2015年11月発行)

誌上シンポジウム 成人脊柱変形へのアプローチ

50巻10号(2015年10月発行)

誌上シンポジウム 人工骨移植の現状と展望

50巻9号(2015年9月発行)

誌上シンポジウム Life is Motion—整形外科医が知りたい筋肉の科学

50巻8号(2015年8月発行)

誌上シンポジウム 反復性肩関節脱臼後のスポーツ復帰

50巻7号(2015年7月発行)

50巻6号(2015年6月発行)

50巻5号(2015年5月発行)

誌上シンポジウム 股関節鏡の現状と可能性

50巻4号(2015年4月発行)

誌上シンポジウム 難治性テニス肘はこうみる

50巻3号(2015年3月発行)

誌上シンポジウム 骨軟部腫瘍における画像評価最前線

50巻2号(2015年2月発行)

誌上シンポジウム 関節リウマチ—生物学的製剤使用で変化したこと

50巻1号(2015年1月発行)

49巻12号(2014年12月発行)

49巻11号(2014年11月発行)

誌上シンポジウム 運動器画像診断の進歩

49巻10号(2014年10月発行)

誌上シンポジウム 検診からわかる整形外科疾患

49巻9号(2014年9月発行)

誌上シンポジウム 骨粗鬆症に対する治療戦略

49巻8号(2014年8月発行)

49巻7号(2014年7月発行)

49巻6号(2014年6月発行)

誌上シンポジウム MIS人工膝関節置換術の現状と展望

49巻5号(2014年5月発行)

49巻4号(2014年4月発行)

誌上シンポジウム 整形外科外傷治療の進歩

49巻3号(2014年3月発行)

誌上シンポジウム 良性腫瘍に対する最新の治療戦略

49巻2号(2014年2月発行)

49巻1号(2014年1月発行)

誌上シンポジウム 下肢壊疽の最新治療

48巻12号(2013年12月発行)

誌上シンポジウム 慢性疼痛と原因療法―どこまで追究が可能か

48巻11号(2013年11月発行)

48巻10号(2013年10月発行)

誌上シンポジウム 低出力超音波パルス(LIPUS)による骨折治療―基礎と臨床における最近の話題

48巻9号(2013年9月発行)

48巻8号(2013年8月発行)

48巻7号(2013年7月発行)

誌上シンポジウム 転移性骨腫瘍―治療の進歩

48巻6号(2013年6月発行)

48巻5号(2013年5月発行)

48巻4号(2013年4月発行)

誌上シンポジウム 腰椎変性側弯症の手術―現状と課題

48巻3号(2013年3月発行)

誌上シンポジウム 創外固定の将来展望

48巻2号(2013年2月発行)

誌上シンポジウム 高齢者の腱板断裂

48巻1号(2013年1月発行)

47巻12号(2012年12月発行)

誌上シンポジウム 高位脛骨骨切り術の適応と限界

47巻11号(2012年11月発行)

誌上シンポジウム 橈骨遠位端骨折の治療

47巻10号(2012年10月発行)

誌上シンポジウム 内視鏡診断・治療の最前線

47巻9号(2012年9月発行)

誌上シンポジウム 脊椎脊髄手術の医療安全

47巻8号(2012年8月発行)

誌上シンポジウム 難治性足部スポーツ傷害の治療

47巻7号(2012年7月発行)

47巻6号(2012年6月発行)

誌上シンポジウム 難治性良性腫瘍の治療

47巻5号(2012年5月発行)

誌上シンポジウム 重度後縦靱帯骨化症に対する術式選択と合併症

47巻4号(2012年4月発行)

誌上シンポジウム 壮年期変形性股関節症の診断と関節温存療法

47巻3号(2012年3月発行)

誌上シンポジウム 大震災と整形外科医

47巻2号(2012年2月発行)

47巻1号(2012年1月発行)

誌上シンポジウム 整形外科領域における蛍光イメージング

46巻12号(2011年12月発行)

46巻11号(2011年11月発行)

46巻10号(2011年10月発行)

46巻9号(2011年9月発行)

誌上シンポジウム 生物学的製剤が与えた関節リウマチの病態・治療の変化

46巻8号(2011年8月発行)

46巻7号(2011年7月発行)

46巻6号(2011年6月発行)

誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄[症]に対する手術戦略

46巻5号(2011年5月発行)

46巻4号(2011年4月発行)

誌上シンポジウム 運動器の慢性疼痛に対する薬物療法の新展開

46巻3号(2011年3月発行)

46巻2号(2011年2月発行)

46巻1号(2011年1月発行)

45巻12号(2010年12月発行)

誌上シンポジウム 小児の肩関節疾患

45巻11号(2010年11月発行)

45巻10号(2010年10月発行)

誌上シンポジウム 骨粗鬆症診断・治療の新展開

45巻9号(2010年9月発行)

誌上シンポジウム 軟骨再生―基礎と臨床

45巻8号(2010年8月発行)

誌上シンポジウム 四肢のしびれ感

45巻7号(2010年7月発行)

45巻6号(2010年6月発行)

誌上シンポジウム 整形外科領域における抗菌薬の使い方

45巻5号(2010年5月発行)

誌上シンポジウム 整形外科医の未来像―多様化したニーズへの対応

45巻4号(2010年4月発行)

45巻3号(2010年3月発行)

誌上シンポジウム 軟部腫瘍の診断と治療

45巻2号(2010年2月発行)

誌上シンポジウム 肩腱板不全断裂

45巻1号(2010年1月発行)

誌上シンポジウム 慢性腰痛症の保存的治療

44巻12号(2009年12月発行)

44巻11号(2009年11月発行)

44巻10号(2009年10月発行)

誌上シンポジウム 整形外科術後感染の実態と予防対策

44巻9号(2009年9月発行)

誌上シンポジウム 高齢者骨折と転倒予防

44巻8号(2009年8月発行)

誌上シンポジウム 創傷処置に関する最近の進歩

44巻7号(2009年7月発行)

44巻6号(2009年6月発行)

44巻5号(2009年5月発行)

誌上シンポジウム プレート骨接合術―従来型かLCPか

44巻4号(2009年4月発行)

44巻3号(2009年3月発行)

44巻2号(2009年2月発行)

誌上シンポジウム 膝骨壊死の病態と治療

44巻1号(2009年1月発行)

誌上シンポジウム 整形外科における人工骨移植の現状と展望

43巻12号(2008年12月発行)

43巻11号(2008年11月発行)

誌上シンポジウム 外傷性肩関節脱臼

43巻10号(2008年10月発行)

誌上シンポジウム 発育期大腿骨頭の壊死性病変への対応

43巻9号(2008年9月発行)

43巻8号(2008年8月発行)

誌上シンポジウム 腰椎変性側弯の治療選択

43巻7号(2008年7月発行)

誌上シンポジウム 人工股関節術後の骨折の治療

43巻6号(2008年6月発行)

誌上シンポジウム 胸椎後縦靱帯骨化症の治療―最近の進歩

43巻5号(2008年5月発行)

誌上シンポジウム 手・肘関節鏡手術の現況と展望

43巻4号(2008年4月発行)

誌上シンポジウム 骨粗鬆症性脊椎骨折の病態

43巻3号(2008年3月発行)

誌上シンポジウム 変形性手関節症の治療

43巻2号(2008年2月発行)

誌上シンポジウム 整形外科手術におけるコンピュータナビゲーション支援

43巻1号(2008年1月発行)

誌上シンポジウム 高齢者(80歳以上)に対する人工膝関節置換術

42巻12号(2007年12月発行)

42巻11号(2007年11月発行)

42巻10号(2007年10月発行)

誌上シンポジウム 外傷性頚部症候群―最近の進歩

42巻9号(2007年9月発行)

誌上シンポジウム 骨折治療の最新知見―小侵襲骨接合術とNavigation system

42巻8号(2007年8月発行)

42巻7号(2007年7月発行)

誌上シンポジウム 人工股関節手術における骨セメント使用時の工夫と問題点

42巻6号(2007年6月発行)

誌上シンポジウム 整形外科疾患における痛みの研究

42巻5号(2007年5月発行)

誌上シンポジウム 肩こりの病態と治療

42巻4号(2007年4月発行)

誌上シンポジウム 関節軟骨とヒアルロン酸

42巻3号(2007年3月発行)

誌上シンポジウム 腰椎椎間板ヘルニア治療の最前線

42巻2号(2007年2月発行)

42巻1号(2007年1月発行)

誌上シンポジウム 変形性膝関節症―最近の進歩

41巻12号(2006年12月発行)

誌上シンポジウム 肘不安定症の病態と治療

41巻11号(2006年11月発行)

41巻10号(2006年10月発行)

41巻9号(2006年9月発行)

41巻8号(2006年8月発行)

誌上シンポジウム 腰部脊柱管狭窄症―最近の進歩

41巻7号(2006年7月発行)

誌上シンポジウム 運動器リハビリテーションの効果

41巻6号(2006年6月発行)

41巻5号(2006年5月発行)

41巻4号(2006年4月発行)

特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2006(第34回日本脊椎脊髄病学会より)

41巻3号(2006年3月発行)

41巻2号(2006年2月発行)

誌上シンポジウム de Quervain病の治療

41巻1号(2006年1月発行)

40巻12号(2005年12月発行)

40巻11号(2005年11月発行)

誌上シンポジウム 整形外科疾患における骨代謝マーカーの応用

40巻10号(2005年10月発行)

誌上シンポジウム 関節鏡を用いた腱板断裂の治療

40巻9号(2005年9月発行)

特別シンポジウム どうする日本の医療

40巻8号(2005年8月発行)

誌上シンポジウム 整形外科におけるリスクマネジメント

40巻7号(2005年7月発行)

40巻6号(2005年6月発行)

誌上シンポジウム 脊柱短縮術

40巻5号(2005年5月発行)

40巻4号(2005年4月発行)

特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2005(第33回日本脊椎脊髄病学会より)

40巻3号(2005年3月発行)

40巻2号(2005年2月発行)

誌上シンポジウム 前腕回旋障害の病態と治療

40巻1号(2005年1月発行)

39巻12号(2004年12月発行)

誌上シンポジウム 小児大腿骨頚部骨折の治療法とその成績

39巻11号(2004年11月発行)

39巻10号(2004年10月発行)

誌上シンポジウム 関節リウマチ頚椎病変の病態・治療・予後

39巻9号(2004年9月発行)

39巻8号(2004年8月発行)

誌上シンポジウム 診療ガイドラインの方向性―臨床に役立つガイドラインとは

39巻7号(2004年7月発行)

39巻6号(2004年6月発行)

39巻5号(2004年5月発行)

シンポジウム 手指の関節外骨折

39巻4号(2004年4月発行)

特集 脊椎脊髄病学 最近の進歩 2004(第32回日本脊椎脊髄病学会より)

39巻3号(2004年3月発行)

39巻2号(2004年2月発行)

39巻1号(2004年1月発行)

シンポジウム 外傷に対するプライマリケア―保存療法を中心に

38巻12号(2003年12月発行)

38巻11号(2003年11月発行)

シンポジウム RSDを含む頑固なneuropathic painの病態と治療

38巻10号(2003年10月発行)

シンポジウム 整形外科医療におけるリスクマネジメント

38巻9号(2003年9月発行)

シンポジウム 全人工肩関節置換術の成績

38巻8号(2003年8月発行)

シンポジウム 難治性骨折の治療

38巻7号(2003年7月発行)

38巻6号(2003年6月発行)

シンポジウム 脊椎転移癌に対する治療法の選択

38巻5号(2003年5月発行)

シンポジウム 外傷に伴う呼吸器合併症の予防と治療

38巻4号(2003年4月発行)

特集 脊椎脊髄病学最近の進歩 2003(第31回日本脊椎脊髄病学会より)

38巻3号(2003年3月発行)

シンポジウム 腰椎変性すべり症の治療

38巻2号(2003年2月発行)

シンポジウム 膝複合靱帯損傷に対する保存療法および観血的治療の選択

38巻1号(2003年1月発行)

37巻12号(2002年12月発行)

37巻11号(2002年11月発行)

シンポジウム 手術支援ロボティックシステム

37巻10号(2002年10月発行)

37巻9号(2002年9月発行)

シンポジウム 橈骨遠位端骨折の保存的治療のこつと限界

37巻8号(2002年8月発行)

37巻7号(2002年7月発行)

37巻6号(2002年6月発行)

シンポジウム スポーツ肩障害の病態と治療

37巻5号(2002年5月発行)

シンポジウム 縮小手術への挑戦―縮小手術はどこまで可能か

37巻4号(2002年4月発行)

特集 脊椎脊髄病学最近の進歩(第30回日本脊椎脊髄病学会より)

37巻3号(2002年3月発行)

37巻2号(2002年2月発行)

37巻1号(2002年1月発行)

シンポジウム 足関節捻挫後遺障害の病態と治療

36巻12号(2001年12月発行)

シンポジウム 手根部骨壊死疾患の病態と治療

36巻11号(2001年11月発行)

シンポジウム 頚肩腕症候群と肩こり―疾患概念とその病態

36巻10号(2001年10月発行)

シンポジウム 下肢長管骨骨折に対するminimally invasive surgery

36巻9号(2001年9月発行)

36巻8号(2001年8月発行)

36巻7号(2001年7月発行)

36巻6号(2001年6月発行)

シンポジウム 膝複合靭帯損傷の診断と治療

36巻5号(2001年5月発行)

36巻4号(2001年4月発行)

特集 脊椎外科最近の進歩―主題とパネル演題を中心に(第29回日本脊椎外科学会より)

36巻3号(2001年3月発行)

36巻2号(2001年2月発行)

シンポジウム 舟状骨偽関節に対する治療

36巻1号(2001年1月発行)

35巻13号(2000年12月発行)

シンポジウム 21世記の整形外科移植医療~その基礎から臨床応用に向けて

35巻12号(2000年11月発行)

35巻11号(2000年10月発行)

シンポジウム スポーツによる肘関節障害の診断・治療

35巻10号(2000年9月発行)

35巻9号(2000年8月発行)

35巻8号(2000年7月発行)

35巻7号(2000年6月発行)

35巻6号(2000年5月発行)

35巻5号(2000年4月発行)

特集 脊椎外科最近の進歩―長期予後からみた問題点を中心として―(第28回日本脊椎外科学会より)

35巻4号(2000年3月発行)

35巻3号(2000年2月発行)

シンポジウム 変形性膝関節症の病態からみた治療法の選択

35巻2号(2000年2月発行)

35巻1号(2000年1月発行)

34巻12号(1999年12月発行)

シンポジウム 脊椎内視鏡手術―最近の進歩

34巻11号(1999年11月発行)

シンポジウム 日本における新しい人工股関節の開発

34巻10号(1999年10月発行)

34巻9号(1999年9月発行)

34巻8号(1999年8月発行)

34巻7号(1999年7月発行)

34巻6号(1999年6月発行)

シンポジウム 整形外科と運動療法

34巻5号(1999年5月発行)

34巻4号(1999年4月発行)

特集 脊椎外科最近の進捗―脊椎骨切り術と脊椎再建を中心として―(第27回日本脊椎外科学会より)

34巻3号(1999年3月発行)

シンポジウム オステオポローシスの評価と治療方針

34巻2号(1999年2月発行)

シンポジウム 日本における新しい人工膝関節の開発

34巻1号(1999年1月発行)

33巻12号(1998年12月発行)

33巻11号(1998年11月発行)

33巻10号(1998年10月発行)

33巻9号(1998年9月発行)

33巻8号(1998年8月発行)

シンポジウム 骨組織に対する力学的負荷とその制御―日常臨床に生かす視点から

33巻7号(1998年7月発行)

33巻6号(1998年6月発行)

33巻5号(1998年5月発行)

33巻4号(1998年4月発行)

特集 脊椎外科最近の進歩―OPLLを中心として―(第26回日本脊椎外科学会より)

33巻3号(1998年3月発行)

シンポジウム 大きな骨欠損に対する各種治療法の利害得失

33巻2号(1998年2月発行)

シンポジウム 人工股関節置換術の再手術における私の工夫

33巻1号(1998年1月発行)

32巻12号(1997年12月発行)

32巻11号(1997年11月発行)

シンポジウム 腰椎変性疾患に対するspinal instrumentation―適応と問題点―

32巻10号(1997年10月発行)

32巻9号(1997年9月発行)

32巻8号(1997年8月発行)

32巻7号(1997年7月発行)

32巻6号(1997年6月発行)

32巻5号(1997年5月発行)

32巻4号(1997年4月発行)

特集 脊椎外科最近の進歩(第25回日本脊椎外科学会より)

32巻3号(1997年3月発行)

32巻2号(1997年2月発行)

シンポジウム 脊柱側弯症に対する最近の手術療法

32巻1号(1997年1月発行)

シンポジウム 骨肉腫の診断と治療のトピックス

31巻12号(1996年12月発行)

31巻11号(1996年11月発行)

31巻10号(1996年10月発行)

31巻9号(1996年9月発行)

31巻8号(1996年8月発行)

31巻7号(1996年7月発行)

31巻6号(1996年6月発行)

31巻5号(1996年5月発行)

31巻4号(1996年4月発行)

特集 脊椎外傷の最近の進歩(上位頚椎を除く)(第24回日本脊椎外科学会より)

31巻3号(1996年3月発行)

31巻2号(1996年2月発行)

31巻1号(1996年1月発行)

シンポジウム 腰椎変性すべり症の手術

30巻12号(1995年12月発行)

30巻11号(1995年11月発行)

30巻10号(1995年10月発行)

30巻9号(1995年9月発行)

30巻8号(1995年8月発行)

30巻7号(1995年7月発行)

シンポジウム 原発性脊椎悪性腫瘍の治療

30巻6号(1995年6月発行)

30巻5号(1995年5月発行)

30巻4号(1995年4月発行)

特集 上位頚椎疾患―その病態と治療(第23回日本脊椎外科学会より)

30巻3号(1995年3月発行)

シンポジウム 膝関節のUnicompartmental Arthroplasty

30巻2号(1995年2月発行)

シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の理論と実際

30巻1号(1995年1月発行)

シンポジウム 長期成績からみたBipolar型人工股関節の適応の再検討

29巻12号(1994年12月発行)

29巻11号(1994年11月発行)

29巻10号(1994年10月発行)

29巻9号(1994年9月発行)

29巻8号(1994年8月発行)

29巻7号(1994年7月発行)

シンポジウム 慢性関節リウマチ頚椎病変

29巻6号(1994年6月発行)

シンポジウム 変性腰部脊柱管狭窄症の手術的治療と長期成績

29巻5号(1994年5月発行)

29巻4号(1994年4月発行)

特集 椎間板―基礎と臨床(第22回日本脊椎外科学会より)

29巻3号(1994年3月発行)

29巻2号(1994年2月発行)

シンポジウム 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)をめぐって

29巻1号(1994年1月発行)

シンポジウム 関節スポーツ外傷の診断と治療―最近の進歩

28巻12号(1993年12月発行)

28巻11号(1993年11月発行)

28巻10号(1993年10月発行)

28巻9号(1993年9月発行)

28巻8号(1993年8月発行)

28巻7号(1993年7月発行)

28巻6号(1993年6月発行)

28巻5号(1993年5月発行)

28巻4号(1993年4月発行)

特集 痛みをとらえる(第21回日本脊椎外科学会より)

28巻3号(1993年3月発行)

シンポジウム 癌性疼痛に対する各種治療法の適応と限界

28巻2号(1993年2月発行)

28巻1号(1993年1月発行)

シンポジウム 外反母趾の治療

27巻12号(1992年12月発行)

27巻11号(1992年11月発行)

シンポジウム 膝十字靱帯再建における素材の選択

27巻10号(1992年10月発行)

27巻9号(1992年9月発行)

27巻8号(1992年8月発行)

27巻7号(1992年7月発行)

27巻6号(1992年6月発行)

27巻5号(1992年5月発行)

シンポジウム ペルテス病の長期予後

27巻4号(1992年4月発行)

特集 主題・腰部脊柱管狭窄症/パネルI・脊椎転移性腫瘍の手術的治療/パネルII・脊椎脊髄MRI診断(第20回日本脊椎外科学会より)

27巻3号(1992年3月発行)

シンポジウム 頸部脊柱管拡大術の長期成績

27巻2号(1992年2月発行)

27巻1号(1992年1月発行)

26巻12号(1991年12月発行)

26巻11号(1991年11月発行)

26巻10号(1991年10月発行)

シンポジウム 脊髄損傷の神経病理とMRI画像

26巻9号(1991年9月発行)

26巻8号(1991年8月発行)

26巻7号(1991年7月発行)

26巻6号(1991年6月発行)

シンポジウム 悪性骨軟部腫瘍への挑戦

26巻5号(1991年5月発行)

シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する牽引療法―その方法と後療法を具体的に

26巻4号(1991年4月発行)

特集 主題I:Spinal Dysraphism/主題II:Pedicular Screwing(第19回日本脊椎外科学会より)

26巻3号(1991年3月発行)

26巻2号(1991年2月発行)

シンポジウム 先天性股関節脱臼に対する治療法の限界と展望

26巻1号(1991年1月発行)

25巻12号(1990年12月発行)

25巻11号(1990年11月発行)

25巻10号(1990年10月発行)

25巻9号(1990年9月発行)

シンポジウム 機能的電気刺激(FES)の基礎と臨床

25巻8号(1990年8月発行)

25巻7号(1990年7月発行)

25巻6号(1990年6月発行)

25巻5号(1990年5月発行)

25巻4号(1990年4月発行)

特集 不安定腰椎(第18回日本脊椎外科研究会より)

25巻3号(1990年3月発行)

シンポジウム 予防処置導入後の乳児先天股脱

25巻2号(1990年2月発行)

25巻1号(1990年1月発行)

シンポジウム 全人工股関節置換術―セメント使用と非使用:その得失―

24巻12号(1989年12月発行)

24巻11号(1989年11月発行)

24巻10号(1989年10月発行)

24巻9号(1989年9月発行)

24巻8号(1989年8月発行)

24巻7号(1989年7月発行)

24巻6号(1989年6月発行)

24巻5号(1989年5月発行)

シンポジウム Rb法の限界

24巻4号(1989年4月発行)

特集 不安定頸椎—基礎と臨床—(第17回日本脊髄外科研究会より)

24巻3号(1989年3月発行)

24巻2号(1989年2月発行)

24巻1号(1989年1月発行)

シンポジウム 広範囲腱板断裂の再建

23巻12号(1988年12月発行)

23巻11号(1988年11月発行)

23巻10号(1988年10月発行)

シンポジウム 大腿骨頭壊死症の最近の進歩

23巻9号(1988年9月発行)

シンポジウム 変形性股関節症に対するBipolar型人工骨頭の臨床応用

23巻8号(1988年8月発行)

23巻7号(1988年7月発行)

23巻6号(1988年6月発行)

23巻5号(1988年5月発行)

23巻4号(1988年4月発行)

特集 脊柱管内靱帯骨化の病態と治療(第16回日本脊椎外科研究会より)

23巻3号(1988年3月発行)

23巻2号(1988年2月発行)

シンポジウム 日本におけるスポーツ整形外科の現状と将来

23巻1号(1988年1月発行)

22巻12号(1987年12月発行)

22巻11号(1987年11月発行)

22巻10号(1987年10月発行)

シンポジウム 骨肉腫の患肢温存療法

22巻9号(1987年9月発行)

22巻8号(1987年8月発行)

シンポジウム 椎間板注入療法の基礎

22巻7号(1987年7月発行)

シンポジウム 多発骨傷

22巻6号(1987年6月発行)

22巻5号(1987年5月発行)

シンポジウム 人工膝関節の長期成績

22巻4号(1987年4月発行)

特集 腰仙部根症状の発症機序—基礎と臨床—(第15回日本脊椎外科研究会より)

22巻3号(1987年3月発行)

シンポジウム 骨悪性線維性組織球腫

22巻2号(1987年2月発行)

シンポジウム 陳旧性肘関節周囲骨折の治療

22巻1号(1987年1月発行)

シンポジウム 陳旧性膝関節重度靱帯損傷の治療

21巻12号(1986年12月発行)

シンポジウム セメントレス人工股関節

21巻11号(1986年11月発行)

シンポジウム Bioactive Ceramics研究における最近の進歩

21巻10号(1986年10月発行)

シンポジウム 骨軟骨移植の進歩

21巻9号(1986年9月発行)

21巻8号(1986年8月発行)

21巻7号(1986年7月発行)

シンポジウム 頸椎多数回手術例の検討

21巻6号(1986年6月発行)

21巻5号(1986年5月発行)

21巻4号(1986年4月発行)

特集 脊椎・脊髄外科診断学の進歩(第14回日本脊椎外科研究会より)

21巻3号(1986年3月発行)

21巻2号(1986年2月発行)

21巻1号(1986年1月発行)

シンポジウム 骨盤臼蓋の発育

20巻12号(1985年12月発行)

20巻11号(1985年11月発行)

シンポジウム 骨肉腫の化学療法

20巻10号(1985年10月発行)

20巻9号(1985年9月発行)

20巻8号(1985年8月発行)

20巻7号(1985年7月発行)

シンポジウム 骨巨細胞腫の診断と治療

20巻6号(1985年6月発行)

20巻5号(1985年5月発行)

シンポジウム 人工股関節再置換術の問題点

20巻4号(1985年4月発行)

特集 Spinal Instrumentation(第13回脊椎外科研究会より)

20巻3号(1985年3月発行)

20巻2号(1985年2月発行)

20巻1号(1985年1月発行)

19巻12号(1984年12月発行)

19巻11号(1984年11月発行)

19巻10号(1984年10月発行)

19巻9号(1984年9月発行)

19巻8号(1984年8月発行)

19巻7号(1984年7月発行)

19巻6号(1984年6月発行)

特集 小児股関節(第22回先天股脱研究会より)

19巻5号(1984年5月発行)

19巻4号(1984年4月発行)

特集 頸部脊椎症(第12回脊椎外科研究会より)

19巻3号(1984年3月発行)

19巻2号(1984年2月発行)

19巻1号(1984年1月発行)

シンポジウム 関節鏡視下手術

18巻13号(1983年12月発行)

シンポジウム 電気刺激による骨形成

18巻12号(1983年11月発行)

18巻11号(1983年10月発行)

シンポジウム 四肢軟部腫瘍

18巻10号(1983年9月発行)

18巻9号(1983年8月発行)

シンポジウム 悪性軟部腫瘍の病理診断をめぐって

18巻8号(1983年7月発行)

18巻7号(1983年7月発行)

18巻6号(1983年6月発行)

シンポジウム 先天股脱初期整復後の側方化

18巻5号(1983年5月発行)

18巻4号(1983年4月発行)

特集 上位頸椎部の諸問題

18巻3号(1983年3月発行)

18巻2号(1983年2月発行)

18巻1号(1983年1月発行)

17巻12号(1982年12月発行)

17巻11号(1982年11月発行)

シンポジウム 人工股関節再手術例の検討

17巻10号(1982年10月発行)

17巻9号(1982年9月発行)

17巻8号(1982年8月発行)

17巻7号(1982年7月発行)

17巻6号(1982年6月発行)

17巻5号(1982年5月発行)

17巻4号(1982年4月発行)

特集 脊椎分離症・辷り症

17巻3号(1982年3月発行)

17巻2号(1982年2月発行)

17巻1号(1982年1月発行)

16巻12号(1981年12月発行)

シンポジウム 動揺性肩関節

16巻11号(1981年11月発行)

シンポジウム 特発性大腿骨頭壊死

16巻10号(1981年10月発行)

16巻9号(1981年9月発行)

シンポジウム 義肢装具をめぐる諸問題

16巻8号(1981年8月発行)

シンポジウム 脱臼ペルテスとペルテス病

16巻7号(1981年7月発行)

16巻6号(1981年6月発行)

シンポジウム 腰部脊柱管狭窄—ことにdegenerative stenosisの診断と治療

16巻5号(1981年5月発行)

16巻4号(1981年4月発行)

特集 Multiply operated back

16巻3号(1981年3月発行)

シンポジウムII Riemenbügel法不成功例の原因と対策

16巻2号(1981年2月発行)

シンポジウム 人工股関節置換術—この10年の結果をふりかえって

16巻1号(1981年1月発行)

シンポジウム 胸椎部脊椎管狭窄症の病態と治療

15巻12号(1980年12月発行)

15巻11号(1980年11月発行)

15巻10号(1980年10月発行)

15巻9号(1980年9月発行)

15巻8号(1980年8月発行)

15巻7号(1980年7月発行)

15巻6号(1980年6月発行)

15巻5号(1980年5月発行)

シンポジウム 先天股脱の予防

15巻4号(1980年4月発行)

シンポジウム CTと整形外科

15巻3号(1980年3月発行)

特集 脊椎腫瘍(第8回脊椎外科研究会より)

15巻2号(1980年2月発行)

15巻1号(1980年1月発行)

14巻12号(1979年12月発行)

14巻11号(1979年11月発行)

14巻10号(1979年10月発行)

14巻9号(1979年9月発行)

シンポジウム 最近の抗リウマチ剤の動向

14巻8号(1979年8月発行)

14巻7号(1979年7月発行)

シンポジウム 五十肩の治療

14巻6号(1979年6月発行)

14巻5号(1979年5月発行)

14巻4号(1979年4月発行)

特集 脊椎外傷—早期の病態・診断・治療—(第7回脊椎外科研究会より)

14巻3号(1979年3月発行)

14巻2号(1979年2月発行)

14巻1号(1979年1月発行)

13巻12号(1978年12月発行)

13巻11号(1978年11月発行)

13巻10号(1978年10月発行)

13巻9号(1978年9月発行)

13巻8号(1978年8月発行)

13巻7号(1978年7月発行)

13巻6号(1978年6月発行)

13巻5号(1978年5月発行)

13巻4号(1978年4月発行)

特集 脊椎の炎症性疾患

13巻3号(1978年3月発行)

13巻2号(1978年2月発行)

13巻1号(1978年1月発行)

12巻12号(1977年12月発行)

12巻11号(1977年11月発行)

12巻10号(1977年10月発行)

12巻9号(1977年9月発行)

12巻8号(1977年8月発行)

12巻7号(1977年7月発行)

12巻6号(1977年6月発行)

12巻5号(1977年5月発行)

12巻4号(1977年4月発行)

特集 胸椎部ミエロパチー

12巻3号(1977年3月発行)

12巻2号(1977年2月発行)

12巻1号(1977年1月発行)

11巻12号(1976年12月発行)

11巻11号(1976年11月発行)

11巻10号(1976年10月発行)

11巻9号(1976年9月発行)

11巻8号(1976年8月発行)

特集 腰部脊柱管狭窄の諸問題

11巻7号(1976年7月発行)

11巻6号(1976年6月発行)

11巻5号(1976年5月発行)

11巻4号(1976年4月発行)

11巻3号(1976年3月発行)

11巻2号(1976年2月発行)

シンポジウム Silicone rod

11巻1号(1976年1月発行)

10巻12号(1975年12月発行)

特集II Myelopathy・Radiculopathy

10巻11号(1975年11月発行)

シンポジウム 頸部脊椎症性ミエロパチー

10巻10号(1975年10月発行)

シンポジウム 関節軟骨の病態

10巻9号(1975年9月発行)

10巻8号(1975年8月発行)

10巻7号(1975年7月発行)

シンポジウム 慢性関節リウマチの前足部変形に対する治療

10巻6号(1975年6月発行)

10巻5号(1975年5月発行)

10巻4号(1975年4月発行)

10巻3号(1975年3月発行)

10巻2号(1975年2月発行)

10巻1号(1975年1月発行)

9巻12号(1974年12月発行)

9巻11号(1974年11月発行)

特集 脊椎外科(第1回脊椎外科研究会より)

9巻10号(1974年10月発行)

9巻9号(1974年9月発行)

9巻8号(1974年8月発行)

9巻7号(1974年7月発行)

シンポジウム 変形性股関節症の手術療法

9巻6号(1974年6月発行)

9巻5号(1974年5月発行)

9巻4号(1974年4月発行)

9巻3号(1974年3月発行)

9巻2号(1974年2月発行)

9巻1号(1974年1月発行)

8巻12号(1973年12月発行)

8巻11号(1973年11月発行)

8巻10号(1973年10月発行)

シンポジウム 移植皮膚の生態

8巻9号(1973年9月発行)

8巻8号(1973年8月発行)

8巻7号(1973年7月発行)

8巻6号(1973年6月発行)

8巻5号(1973年5月発行)

シンポジウム 顔面外傷

8巻4号(1973年4月発行)

8巻3号(1973年3月発行)

8巻2号(1973年2月発行)

シンポジウム 乳幼児先天股脱の手術療法

8巻1号(1973年1月発行)

7巻12号(1972年12月発行)

7巻11号(1972年11月発行)

7巻10号(1972年10月発行)

シンポジウム 膝の人工関節

7巻9号(1972年9月発行)

7巻8号(1972年8月発行)

7巻7号(1972年7月発行)

7巻6号(1972年6月発行)

7巻5号(1972年5月発行)

7巻4号(1972年4月発行)

7巻3号(1972年3月発行)

7巻2号(1972年2月発行)

7巻1号(1972年1月発行)

6巻12号(1971年12月発行)

6巻11号(1971年11月発行)

6巻10号(1971年10月発行)

6巻9号(1971年9月発行)

6巻8号(1971年8月発行)

6巻7号(1971年7月発行)

シンポジウム 四肢末梢血管障害

6巻6号(1971年6月発行)

6巻5号(1971年5月発行)

6巻4号(1971年4月発行)

6巻3号(1971年3月発行)

6巻2号(1971年2月発行)

6巻1号(1971年1月発行)

5巻12号(1970年12月発行)

5巻11号(1970年11月発行)

5巻10号(1970年10月発行)

5巻9号(1970年9月発行)

5巻8号(1970年8月発行)

5巻7号(1970年7月発行)

5巻6号(1970年6月発行)

5巻5号(1970年5月発行)

5巻4号(1970年4月発行)

5巻3号(1970年3月発行)

5巻2号(1970年2月発行)

5巻1号(1970年1月発行)

4巻12号(1969年12月発行)

4巻11号(1969年11月発行)

4巻10号(1969年10月発行)

4巻9号(1969年9月発行)

4巻8号(1969年8月発行)

シンポジウム 腰部椎間板症

4巻7号(1969年7月発行)

4巻6号(1969年6月発行)

4巻5号(1969年5月発行)

4巻4号(1969年4月発行)

4巻3号(1969年3月発行)

4巻2号(1969年2月発行)

4巻1号(1969年1月発行)

3巻12号(1968年12月発行)

3巻11号(1968年11月発行)

シンポジウム 股関節形成術

3巻10号(1968年10月発行)

シンポジウム 日本の義肢問題

3巻9号(1968年9月発行)

シンポジウム 内反足

3巻8号(1968年8月発行)

シンポジウム 腕神経叢損傷

3巻7号(1968年7月発行)

3巻6号(1968年6月発行)

3巻5号(1968年5月発行)

シンポジウム 脊髄損傷患者に対する早期脊椎固定術の適応と成績

3巻4号(1968年4月発行)

シンポジウム いわゆる鞭打ち損傷

3巻3号(1968年3月発行)

3巻2号(1968年2月発行)

3巻1号(1968年1月発行)

2巻12号(1967年12月発行)

2巻11号(1967年11月発行)

2巻10号(1967年10月発行)

2巻9号(1967年9月発行)

2巻8号(1967年8月発行)

シンポジウム 脳性麻痺

2巻7号(1967年7月発行)

2巻6号(1967年6月発行)

シンポジウム 腰痛

2巻5号(1967年5月発行)

シンポジウム 骨肉腫の治療および予後

2巻4号(1967年4月発行)

シンポジウム 関節リウマチの治療

2巻3号(1967年3月発行)

シンポジウム 先天性股関節脱臼 私の治療法

2巻2号(1967年2月発行)

シンポジウム 先天性筋性斜頸 私の治療法

2巻1号(1967年1月発行)

シンポジウム 脊髄損傷