COVID-19(新型コロナウイルス感染症)診療の最前線で、「総合診療医」の役割がクローズアップされている。

今後は、常にCOVID-19を念頭に置いた診療が、プライマリ・ケア外来、救急外来、そして一般病棟でも必須となるだろう。

COVID-19診療の基本を押さえつつ、多様な総合診療の現場で、「今」どのような取り組みが求められているかを探る。

そして、「未来」の社会は、ヘルスケアシステムは、どう変わっていくのだろうか?

現在も続く「新型コロナウイルス・パンデミック」に、多彩な側面から光を当てる。

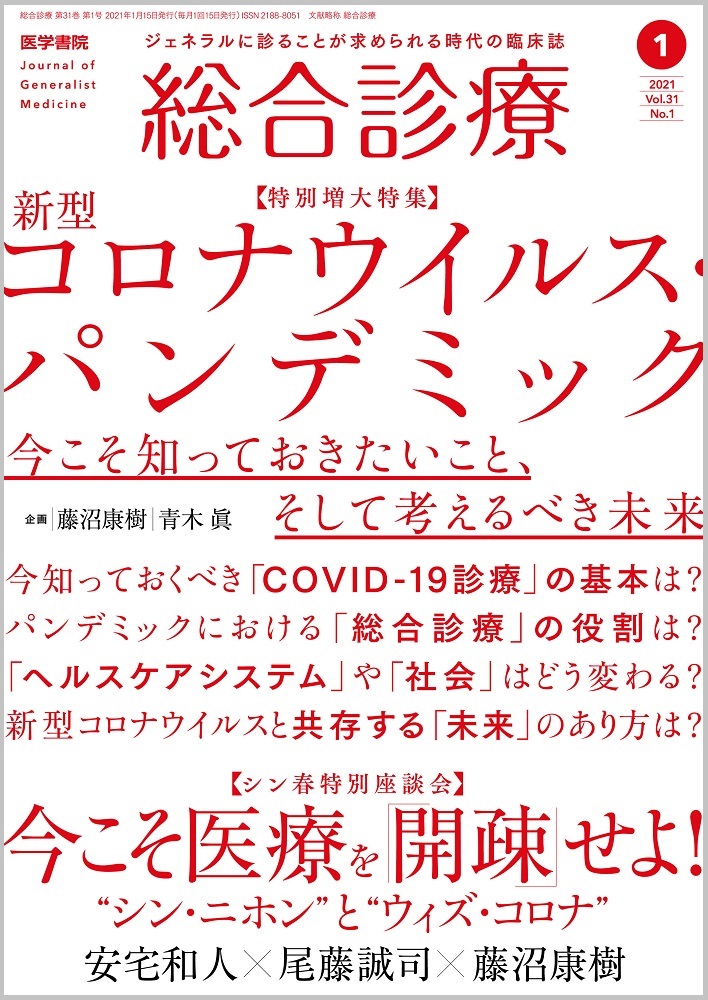

雑誌目次

総合診療31巻1号

2021年01月発行

雑誌目次

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

扉 フリーアクセス

著者: 藤沼康樹 , 青木眞

ページ範囲:P.12 - P.13

[Ⅰ章] COVID-19診療の基本:総合診療医が今知っておくべきこと

COVID-19の診断推論—コモンな臨床経過とピットフォール

著者: 山本舜悟

ページ範囲:P.14 - P.19

Case

COVID-19における二峰性の悪化

患者:41歳、女性

現病歴:発症3日前に、パーティに参加した。X日(発症日)に、38℃の発熱がありA医院を受診し、対症療法で帰宅した。翌日には解熱したが、軽い咳と喉の違和感は続いた。X+3日目に再度発熱し、パーティ参加者のなかに、のちにCOVID-19と判明した人がいたことがわかり、帰国者・接触者相談センターへ相談した。

X+4日目に新型コロナウイルスPCR検体が採取され陽性になり、X+5日目に当院に入院した。入院時は微熱と乾性咳嗽、軽度の呼吸困難があり、胸部X線では肺炎像は明らかではなかったが、胸部CTでは胸膜直下のすりガラス陰影がみられた。

COVID-19の治療—現時点での「治療薬」のエビデンス

著者: 忽那賢志

ページ範囲:P.20 - P.25

Case

患者:82歳、男性

現病歴:ホストとして働く同居の孫が、1週間前にCOVID-19と診断された。

7日前から39℃台の「発熱」と「咳嗽」が、2日前から「呼吸苦」も出現したため、昨日かかりつけ医を受診したところPCR検査センターを紹介され、新型コロナウイルスPCR検査が行われた。本日、陽性と判明し、保健所より要請があり、当院に入院となった。

入院時、「SpO2 80%台」と低下があり、酸素投与が開始された。本症例の適応と考えられる治療薬は?

COVID-19の感染予防対策—院内・施設内に持ち込ませない! 広げない!

著者: 川村隆之 , 岡秀昭

ページ範囲:P.26 - P.29

院内・施設内へ「持ち込まない」

早期に「COVID-19疑い」を察知せよ

何より重要なのは、目の前の患者さんがCOVID-19の可能性があることを察知できるかどうかである。

ただし、症状については未だ一定の見解はない。あくまで一般論を述べるが、初期は感冒と区別がつかないような症状が出現し、重症化する場合には7日ほど経過してから重症化する1)(p.15・21)。重症例においてCOVID-19を疑うのは、それほど困難ではないと考えられる。むしろ「間質性肺炎」や「ニューモシスチス肺炎」など、胸部CTで同様のすりガラス陰影を呈する疾患の除外が不十分なケースが散見されるように感じる。

“感染症災害”下でのメンタルヘルスケア—患者から医療者まで

著者: 太刀川弘和

ページ範囲:P.30 - P.32

2020年10月現在、世界の感染者数約4,000万人・死者100万人を超えるCOVID-19のパンデミックは、もはや“災害”である。災害は英語でdisasterというが、これは「悪い星まわり」を意味し、すなわち災厄全般を指し、感染症も含まれる。

[Ⅱ章] 実践報告:パンデミックにおける「総合診療」の役割

【座談会】パンデミックが照らした「総合診療」の強み—その実践と今後の役割

著者: 青木眞 , 池田啓浩 , 小坂鎮太郎 , 中山久仁子

ページ範囲:P.33 - P.42

各地で「総合診療医」が最前線に立った。パンデミックに対応する特別な教育を受けてきたわけではないが、従来から不明または不確実、ないし複雑な事象に対峙し、多様な機能を併せもつ「総合診療」の強みが必然的に活きた形だ。その活躍のし方は、現場によって異なっている。そこで本座談会では、病院または診療所でそれぞれパンデミックに向き合い続ける3名の「総合診療医」が、感染症診療教育とジェネラル・マインドの養成に長年尽力してきた青木氏のもと、その実践を報告し合った。パンデミックにおける「総合診療」の役割とは? パンデミックを通し改めて見直された「総合診療」の秘めたる力とは?(編集室)

【病院】「遠隔医療」と「院内外連携」で乗り越えるパンデミック

著者: 小坂鎮太郎

ページ範囲:P.43 - P.45

当院・板橋中央総合病院(東京都板橋区)は550床の総合病院で、年間9,000台の救急車を受け入れている。

筆者が医長を務める総合診療内科(医師17人)は、もともと「肺炎」を中心に重症内科疾患をすべて受け入れており、集中治療室の約20%を利用している。緩和ケアやリハビリテーション栄養を必要とするフレイルな方、社会的に困難な問題がある方、併存疾患が多く管理が難しい方々を主な診療対象としている。第1波の際には、板橋区の60%程度の保健所から発熱精査依頼を受け入れた。また、総合診療内科として「COVID-19チーム」(後述)を立ち上げ、第1波の際にはECMO(体外式膜型人工肺)適応症例を除く軽症〜重症の入院患者診療にあたった。その後、「COVID-19 PHS」(p.36)をつくり、他診療科の疑い症例への対応を協力して行った。

【病院】COVID-19との“長いたたかい”に備えて

著者: 尾形和泰

ページ範囲:P.46 - P.48

Case

新型コロナウイルス感染後に間質性肺炎所見が持続した一例

患者:48歳、女性

既往歴:高血圧症、くも膜下出血

現病歴:2020年3月下旬から咳・鼻汁があったが、すぐには受診せず自宅から外出しないで様子をみていた。その後、咳だけが残り改善せず、自宅内での家事でも息切れが出現してきたため、4月中旬に当院の発熱外来を受診。肺・縦隔CT検査を施行したところ両側に「間質性陰影」を認め、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のPCR検査を施行した。

PCR検査は陰性だったが、画像上は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が否定できないため、自宅待機を継続した。その後も、「労作時息切れ」が続くため再診し、血液検査でSARS-CoV-2抗体が陽性と判明し、計3回のPCR検査を追加したが、いずれも陰性で、間質性肺炎に対して入院でステロイド治療を行った。

【病院】ICTも最大活用した総合診療医による「コミュニティホスピタル」の感染対策

著者: 近藤敬太

ページ範囲:P.49 - P.52

私が勤務する豊田地域医療センター(愛知県豊田市)は、150床の慢性期〜急性期の入院病床をもつケアミックス病院である。さらに、救急医療を含めた外来診療、約450名の患者に対する在宅医療、訪問看護や訪問リハビリテーションだけでなく、健診事業も積極的に行っている中小病院である。外来〜在宅〜病棟診療をシームレスに行う「コミュニティホスピタル」として機能している。

幸いなことに、当地域は本稿執筆時点(2020年11月)では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の大規模な流行が起きている地域ではないが、日本での流行が本格化した2020年2月頃から、流行地域における複数の病院で「院内感染」が報告され、病院機能を縮小せざるをえない事態が散見された。そこで当院でも、「感染からスタッフを守り、地域の医療体制を維持する」こと、また「当院がクラスターの発生源とならない」ために、総合診療医が中心になって新型コロナウイルス対応ICT(infection control team)委員会(以下、ICT委員会)を立ち上げ、さまざまな対策を講じてきた。筆者もその一員となり週1〜2回行ってきたICT委員会も、12月現在で50回を超える。本稿では今まで当院が講じてきた対策についてまとめ、読者のみなさんの今後の対策に少しでも役立てば幸いである。

【病院】永寿総合病院「院内アウトブレイク」における総合診療の役割を振り返る

著者: 池田啓浩

ページ範囲:P.53 - P.55

Case

COVID-19院内感染から軽快した超高齢者の一例

患者:90歳、女性

既往歴:高血圧、変形性膝関節症

現病歴:両下肢浮腫を訴え、近医より紹介受診された。正球性貧血を認め、精査目的に入院。胃出血性ポリープが原因であった。症状軽快しリハビリ転院待ちであったが、病棟内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)アウトブレイクがあり施行した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)PCR検査で陽性だった。一時はウイルス性肺炎を起こし状態が悪化したが、ナファモスタット投与などを行って回復し、自宅退院となった。

【診療所】「何でも相談」と「情報発信」で“コロナ禍の生活”を支える家庭医療

著者: 中山久仁子

ページ範囲:P.56 - P.58

私が院長を務めるマイファミリークリニック蒲郡(愛知県蒲郡市)は、乳児から高齢者まで幅広い年齢層の方がコモンディジーズで受診する(男女比は女性が多い)、典型的な家庭医療診療所である(常勤医師1人)。一般外来以外に「女性外来」と「渡航外来」を併設しており、「訪問診療」も行っている。本稿では、一般外来での感染対策についてご案内する。

【診療所】「“コロナ”」と「COVID-19」を診る

著者: 佐藤只空

ページ範囲:P.59 - P.61

Case

私も息子も会社に「来るな」と言われた

患者:48歳、女性

現病歴:4日前、8月の暑い日中に散歩をしたあと飲み会に参加し、夜帰宅してから体温を測定したところ38.9℃の発熱に気づいた。発熱以外の症状はなし。翌朝には37.0℃まで低下していたが、その後も37℃台前半の微熱が続き、また倦怠感もあるため、当診療所の「かぜ外来」を受診した。会社から「37℃以上の熱がある時は来るな」と言われているため、自宅待機している。同居している息子も、家族に37℃以上の熱がある時は出社できないため自宅待機になってしまっており、「どうにかしてくれ」と言われている。

所見:バイタルサインも含め特記事項なし。

【在宅・介護施設】COVID-19対応の“最前線”における“防衛線”

著者: 佐々木淳

ページ範囲:P.62 - P.65

在宅医療のミッションは、たとえ治らない病気や障害があっても、人生の最終段階にいたとしても、最期まで安心できる生活・納得できる人生を支援することにある。たとえ地域で新型コロナウイルスの感染が拡大しても、在宅療養支援を継続すること。そのために私たちは、次の3つの“防衛線”を意識して新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に取り組んだ。

【へき地・離島】離島でのCOVID-19感染対策

著者: 本村和久

ページ範囲:P.66 - P.68

沖縄県には25箇所のへき地診療所があり、うち16診療所が県立診療所(離島診療所)、9診療所が町村立診療所となっている。沖縄県は海域が広く、約500km半径に離島診療所が点在しているのが特徴である。本稿では、16ある沖縄県立の離島診療所(医師1人・看護師1人体制)における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策について報告したい。

[Ⅲ章] 「ヘルスケアシステム」や「社会」は構造的にどう変わったか、変わっていくか

—「文学」の視点から—“ソラリス”としての新型コロナウイルス

著者: 福嶋亮大

ページ範囲:P.69 - P.73

言葉への負荷

私たちは病気になると、当たり前に思えていた日常が、いかに奇跡的なバランスで成立しているかを痛感する。哲学者のニーチェに「病者の光学」という言葉があるように、病いは日常そのものの例外性を照らす光なのだ。

新型コロナウイルス感染症の流行にも、そのような一面がある。文学の研究者である私の立場から言えば、パンデミックは、医学的なテーマであるのみならず、人文的な「光源」でもある。なぜなら、それは言葉やコミュニケーションに関わる諸問題を改めて浮き彫りにしたからである。

—「文化人類学」の視点から—医療施設の「面会制限」は何を守っているのか?—出会いと交流の空間試論

著者: 磯野真穂

ページ範囲:P.74 - P.77

コロナ禍においては、人と人が1つの場に集うことが危険とみなされ、出会いと交流の場は次々に「オンライン」に移行した。それが最も顕著なのは、医療施設と介護施設である。「家族であっても面会できない」「許されても15分」「たまたま濃厚接触者になってしまったので、面会はおろか居室から出ることも許されない」といった話をこれまで耳にした。

このような状況は、時に否定的に捉えられる。たとえば、在宅緩和ケア医の新城拓也1)は、「新型コロナウイルスで緩和ケアは自殺したのではないか? 医療者は、死者の権利を冒涜している」という記事をBuzz Feed Japan Medicalに寄稿した(2020年6月13日)。このなかで新城は、緩和医療で推進されるタブレット端末による面会は「実際に顔を触り、手を握り、体をさすり声をかけることに比べれば、比べるに値しないのは当たり前です」と述べ、感染対策を掲げて面会を禁ずる今の状況を「死者の権利を冒涜している」とさえ思うと告白する。

—「コミュニティヘルス」の視点から—場づくり・まちづくりの“New Normal”—「不安」を受けとめ、「分断」を超えるつながりをつくるには

著者: 広石拓司

ページ範囲:P.78 - P.82

新型コロナウイルス感染予防のために、地域での活動やイベントの多くが中止や延期になったことは、「地域のつながり」や「高齢者の健康」などに影響を与えている。筆者は、東京都の地域包括ケアシステムにおける生活支援コーディネーター向けの研修や活動支援、千代田区など都心部のコミュニティ醸成に携わっており、数多くの地域づくりの現場の声を聴いてきた。それを踏まえて、COVID-19が「地域」に与えた影響と今後のあり方と、そのなかで専門職に求められることの一考察を行いたい。

[Ⅳ章] 未来を展望する:新型コロナウイルスと共存する「社会」「医療」「人」のあり方

【シン春特別座談会】今こそ医療を「開疎」せよ!—“シン・ニホン”と“ウィズ・コロナ”

著者: 藤沼康樹 , 安宅和人 , 尾藤誠司

ページ範囲:P.84 - P.95

疫病は幾度も社会を変えてきた。では、新型コロナウイルス・パンデミックは、未来をどう変えるのか? ヘルスケアシステムは、どう変わっていかねばならないか? このパンデミック直前に『シン・ニホンーAI×データ時代における日本再生と人材育成』(NewsPicksパブリッシング、p.95)を上梓、日本の現状を冷徹に分析して新たな時代を力強く展望した安宅氏は、早々に「ウィズ・コロナ」という言葉を生み出した。氏は今、この国の医療をどう見ているのか? それぞれ診療所・病院の最前線でパンデミックに対応してきた藤沼氏・尾藤氏が、安宅氏と現状を俯瞰し、未来を語り合った。(編集室)

Editorial

コロナ禍を上からではなく俯瞰する フリーアクセス

著者: 藤沼康樹 , 青木眞

ページ範囲:P.1 - P.1

今回、共同編集をお願いした青木眞先生と親しくなったのは、わりあい最近のことです。実は、青木先生が日本の臨床感染症学に多大なインパクトを与えてきた医師であることを、それまではあまり認識していませんでした。しかし、だからこそ、バイアスのかからない出会いになったような気もします。

青木先生とは、日本におけるこれからの「総合診療」をどのように発展させるべきか、というディスカッションをすることが多いのですが、初めから印象的だったことは、「それはつまりどういうことですか?」「もう少しそこをくわしく教えてください!」「それはおもしろいですね!」「そういう患者さんをどんなふうに診察するんですか?」といった好奇心旺盛な質問でした。curiosity(好奇心)をとても尊ぶ態度が印象的だったのです。

研修医Issy & 指導医Hiro & Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・1【新連載】

甲状腺のフィジカル

著者: 石井大太 , 須藤博

ページ範囲:P.97 - P.101

今月から新連載「とびだせフィジカル! 聴診音付」がスタートします。研修医IssyとともにフィジカルマスターDr.Sudoと対話しながら、誌面をとびだし、まるでその場にいるかのような臨場感をもって、楽しくフィジカルを学びましょう。目の前の患者さんのフィジカルを図や動画で確認しながら、さらにQRコードの聴診音も聴いて、一緒にCASEの診断に迫りましょう!

What's your diagnosis?[217]

需要に応じられないので

著者: 池田宜央 , 酒見英太

ページ範囲:P.5 - P.10

病歴

患者:66歳、専業主婦

主訴:労作時呼吸困難

現病歴:元々は非常に活動的で、スポーツジムに週に2〜3回は通い、プールで1km以上泳いでいた。受診の約1カ月前のある日から、胸部不快感を伴う労作時呼吸困難のため、25mを続けて泳ぐことができなくなった。また同時期より、5分ほどの歩行で疲労を感じるようになり、変わりかけの信号の横断歩道は大事をとって待つようになった。安静時には全く無症状で、呼吸困難の増悪傾向はないものの改善がないため、内科外来を受診した。

既往歴:帯状疱疹(61歳時)

常用薬:なし。不眠時にベンゾジアゼピンを頓用のみ

生活歴:夫・長男と同居しペットは飼っていない。飲酒はしない。喫煙は10本/日×40年の後、5年前から禁煙

陰性所見:発熱・寝汗、食思不振・体重減少、胸痛・背部痛・腹痛、起座呼吸・夜間発作性呼吸困難、浮腫・腹満・体重増加、鼻汁・咽頭痛、咳・痰・喘鳴、皮疹、関節痛・筋肉痛、寒がり・暑がり、便秘・下痢、複視・霧視、嚥下障害・構語障害、四肢筋力低下・感覚障害

オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・49

その発熱、ただのウイルス感染…?

著者: 上原裕子 , 橋本頼和 , 仲里信彦 , 徳田安春

ページ範囲:P.109 - P.114

CASE

患者:40代、男性。

主訴:発熱、嘔吐、倦怠感。

現病歴:入院1カ月前から時折微熱があり、数時間で消失する瘙痒感を伴う、顔面、体幹、四肢の紅斑を自覚。ただし、発熱時に出現するわけではなかった。1週間前から度々38℃弱の発熱があり、3日前の夜間から40℃の発熱と悪寒、咽頭痛、1日数回の嘔吐、下痢が出現した。その後に悪寒戦慄の症状が出現、さらに嘔吐がひどくなり食事が摂れず、当院救急外来を受診した。この間、咳嗽や鼻汁なし、腹痛なし、寝汗なし、明らかな体重減少も見られなかった。

既往歴:なし。

常用薬:なし。サプリメントの服用もなし。

生活歴:喫煙は5本/日×7年、26歳で禁煙。機会飲酒。最近の海外渡航歴なし。外食や生肉・生卵等の摂取なし。不特定多数の性交歴なし。ペットやその他の動物との接触なし。

Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・10

欠伸は伝播する?

著者: 上田剛士

ページ範囲:P.115 - P.118

患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはないですが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!

【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第10話

安心させられる医者

著者: 國松淳和

ページ範囲:P.123 - P.129

前回までのあらすじ 今月のナゾ

季節は冬。黒野の内科チームの初期研修医・西畑が「地域研修」から帰ってきた。研修先は、山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢の「白川診療所」。西畑いわく「すごい先生」がいたという。「患者さんの気持ちがわかってるかのよう」らしい。指導医の筧や黒野も、これには反応した。筧の勧めもあって、黒野は西畑と白川診療所を訪ねた。外来診療で気をつけていることを尋ねると、白川は「患者さんが言ってほしいことを、言ってあげること」だと答えて——。

投稿 Empirical EYE

関係性のなかで変容する自己意思の尊重—医療介護の現場に求められる多様性と柔軟性とは

著者: 八巻孝之

ページ範囲:P.119 - P.121

認知症サポート医であり、また厚労省が推進する「人生会議」のファシリテーターを担当する筆者は、本人と家族、医療関係者間で、患者の価値観を主体的に共有するアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の推進1)に携わる機会に恵まれている。

本稿では、家族介護事例を取り上げ、関係性のなかで変容する本人の意向を尊重し、意思決定支援に求められる多様性と柔軟性について述べる。

#総合診療

#今月の特集関連本❶ フリーアクセス

ページ範囲:P.25 - P.25

#今月の特集関連本❷ フリーアクセス

ページ範囲:P.42 - P.42

#今月の特集関連本❸ フリーアクセス

ページ範囲:P.55 - P.55

#今月の特集関連本❹ フリーアクセス

ページ範囲:P.65 - P.65

#今月の特集関連本❺ フリーアクセス

ページ範囲:P.82 - P.82

#今月の特集関連本❻ フリーアクセス

ページ範囲:P.83 - P.83

#今月の特集関連本❼ フリーアクセス

ページ範囲:P.95 - P.96

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.103 - P.105

#今月の連載関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.118 - P.118

#今月の連載関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.124 - P.124

#医学書院の新刊 フリーアクセス

ページ範囲:P.106 - P.106

#書評:不明熱・不明炎症レジデントマニュアル フリーアクセス

著者: 萩野昇

ページ範囲:P.107 - P.107

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の波が世界を押し流している。まさしく「パンデミック」の風景であるが、このパンデミックは各社会が内包する脆弱性を片端から明らかにしつつある。わが国の診療現場においても、少なからぬ数の「システムエラー」が明白になったが、その1つに「日常診療において『発熱患者』に対してどのようにワークアップすればよいのか、きちんと理解して診療している医師は決して多くない」という不都合な事実がある。卒前の医学教育において、疾患ごと・臓器ごとの縦割りの教育を受け(そのメリットが幾分かは存在することは、旧世代の医学教育を受けた者としては、いちおう留保をつけておきたいところではあるが)、卒後の臨床現場では多くはon-the-job trainingの形で、教える側の医師の専門性に大きく偏った教育が施される現状であれば、今後もしばらくは慣性的に現状が維持されるのではないかと悲観せざるをえない。

そのような状況で出版された本書は、「遷延する発熱=不明熱」ならびに「不明炎症」という、非常にありふれていながらぞんざいな扱いを受けてきた症候に対して、多くの分野の専門家が寄稿する形でまとめられた1冊であり、まさに“with COVID-19”の一著としてふさわしい内容である。編者の國松淳和先生(p.129)はすでに類似テーマで『外来で診る不明熱—Dr. Kの発熱カレンダーでよくわかる不明熱のミカタ』(中山書店、2017)、『「これって自己炎症性疾患?」と思ったら—疑い、捉え、実践する』(金芳堂、2018)などのスマッシュヒットを飛ばしておられるが、今回のレジデントマニュアルは過去の単著よりもやや基本的なレベルに読者対象を絞っており、「レジデント」が踏まえておくべき内容として適切と思われる。一方で、「コアな國松ファン」にとっては、やや食い足りない感じも否めないが、そういう読者に向けては國松節全開の10章「とにかく全然わからないとき」、付章「こっそり読みたい『不明熱マニュアル外伝』」が準備されている。ただし、付章については「コアな國松ファン」は立ち入り禁止の札が立っているので、そういう意味でも「こっそり読みたい」。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.2 - P.3

『総合診療』編集方針 フリーアクセス

ページ範囲:P.4 - P.4

1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。

2018年1月 『総合診療』編集委員会

読者アンケート

ページ範囲:P.108 - P.108

『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.130 - P.131

お得な年間購読のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.131 - P.132

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.133 - P.134

基本情報

バックナンバー

34巻12号(2024年12月発行)

特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで

34巻11号(2024年11月発行)

特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦

34巻10号(2024年10月発行)

特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト

34巻9号(2024年9月発行)

特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方

34巻8号(2024年8月発行)

特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い

34巻7号(2024年7月発行)

特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?

34巻6号(2024年6月発行)

特集 医師のウェルビーイング

34巻5号(2024年5月発行)

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

34巻4号(2024年4月発行)

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

34巻3号(2024年3月発行)

特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール

34巻2号(2024年2月発行)

特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ

34巻1号(2024年1月発行)

特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス

33巻12号(2023年12月発行)

特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.

33巻11号(2023年11月発行)

特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3

33巻10号(2023年10月発行)

特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう

33巻9号(2023年9月発行)

特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門

33巻8号(2023年8月発行)

特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」

33巻7号(2023年7月発行)

特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める

33巻6号(2023年6月発行)

特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)

33巻5号(2023年5月発行)

特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例

33巻4号(2023年4月発行)

特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!

33巻3号(2023年3月発行)

特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで

33巻2号(2023年2月発行)

特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!

33巻1号(2023年1月発行)

特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え

32巻12号(2022年12月発行)

特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!

32巻11号(2022年11月発行)

特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで

32巻10号(2022年10月発行)

特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?

32巻9号(2022年9月発行)

特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!

32巻8号(2022年8月発行)

特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!

32巻7号(2022年7月発行)

特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座

32巻6号(2022年6月発行)

特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3

32巻5号(2022年5月発行)

特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況

32巻4号(2022年4月発行)

特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患

32巻3号(2022年3月発行)

特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?

32巻2号(2022年2月発行)

特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート

32巻1号(2022年1月発行)

特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学

31巻12号(2021年12月発行)

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

31巻11号(2021年11月発行)

特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!

31巻10号(2021年10月発行)

特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!

31巻9号(2021年9月発行)

特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?

31巻8号(2021年8月発行)

特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。

31巻7号(2021年7月発行)

特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー

31巻6号(2021年6月発行)

特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見

31巻5号(2021年5月発行)

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

31巻4号(2021年4月発行)

特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!

31巻3号(2021年3月発行)

特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。

31巻2号(2021年2月発行)

特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで

31巻1号(2021年1月発行)

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

30巻12号(2020年12月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2

30巻11号(2020年11月発行)

特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考

30巻10号(2020年10月発行)

特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ

30巻9号(2020年9月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】

30巻8号(2020年8月発行)

特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集

30巻7号(2020年7月発行)

特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック

30巻6号(2020年6月発行)

特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!

30巻5号(2020年5月発行)

特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文

30巻4号(2020年4月発行)

特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!

30巻3号(2020年3月発行)

特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール

30巻2号(2020年2月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】

30巻1号(2020年1月発行)

特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか

29巻12号(2019年12月発行)

特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療

29巻11号(2019年11月発行)

特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見

29巻10号(2019年10月発行)

特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル

29巻9号(2019年9月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)

29巻8号(2019年8月発行)

特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール

29巻7号(2019年7月発行)

特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!

29巻6号(2019年6月発行)

特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から

29巻5号(2019年5月発行)

特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38

29巻4号(2019年4月発行)

特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く

29巻3号(2019年3月発行)

特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31

29巻2号(2019年2月発行)

特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!

29巻1号(2019年1月発行)

特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル

28巻12号(2018年12月発行)

特集 こんなときこそ漢方を!

28巻11号(2018年11月発行)

特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ

28巻10号(2018年10月発行)

特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき

28巻9号(2018年9月発行)

特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして

28巻8号(2018年8月発行)

特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard

28巻7号(2018年7月発行)

特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40

28巻6号(2018年6月発行)

特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力

28巻5号(2018年5月発行)

特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!

28巻4号(2018年4月発行)

特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?

28巻3号(2018年3月発行)

特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。

28巻2号(2018年2月発行)

特集 頭痛患者で頭が痛いんです!

28巻1号(2018年1月発行)

特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。

27巻12号(2017年12月発行)

特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After

27巻11号(2017年11月発行)

特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health

27巻10号(2017年10月発行)

特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付

27巻9号(2017年9月発行)

特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい

27巻8号(2017年8月発行)

特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!

27巻7号(2017年7月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編

27巻6号(2017年6月発行)

特集 「地域を診る医者」最強の養成法!

27巻5号(2017年5月発行)

特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!

27巻4号(2017年4月発行)

特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。

27巻3号(2017年3月発行)

特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠

27巻2号(2017年2月発行)

特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!

27巻1号(2017年1月発行)

特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」

26巻12号(2016年12月発行)

特集 これでパッチリ! 眼の健康問題

26巻11号(2016年11月発行)

特集 続・しびれるんです!

26巻10号(2016年10月発行)

特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人

26巻9号(2016年9月発行)

特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波

26巻8号(2016年8月発行)

特集 The 初診外来

26巻7号(2016年7月発行)

特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト

26巻6号(2016年6月発行)

特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”

26巻5号(2016年5月発行)

特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患

26巻4号(2016年4月発行)

特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療

26巻3号(2016年3月発行)

特集 こんな時は漢方でしょう!

26巻2号(2016年2月発行)

特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで

26巻1号(2016年1月発行)

特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム

25巻12号(2015年12月発行)

特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア

25巻11号(2015年11月発行)

特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学

25巻10号(2015年10月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2

25巻9号(2015年9月発行)

特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?

25巻8号(2015年8月発行)

特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら

25巻7号(2015年7月発行)

特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア

25巻6号(2015年6月発行)

特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時

25巻5号(2015年5月発行)

特集 咳を聴きとり,咳を止める

25巻4号(2015年4月発行)

特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療

25巻3号(2015年3月発行)

特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回

25巻2号(2015年2月発行)

特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス

25巻1号(2015年1月発行)

特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法