人は身体のあらゆる所から血が出る生き物である。よって怪我や疾病で出血した時、医療的処置が必要となる。臨床現場では、圧迫止血ができない、そこまで手が届かない(止血ができない環境にある)場合には、専門的処置が必要となる。また、圧迫止血ができる部位であっても、時として止血しきれない場合もある。高齢者は抗血栓薬を内服していることも多く、それゆえ処置をいつ行うべきか、今後の薬剤の使用はどうするべきか、その判断は決して容易ではない。たとえばDOACを内服している心房細動患者が鼻出血を主訴に来院し、圧迫止血ではなかなか止まらない時にどのようにマネジメントをするかなどは、臨床医にとって意外と難しいものだ。

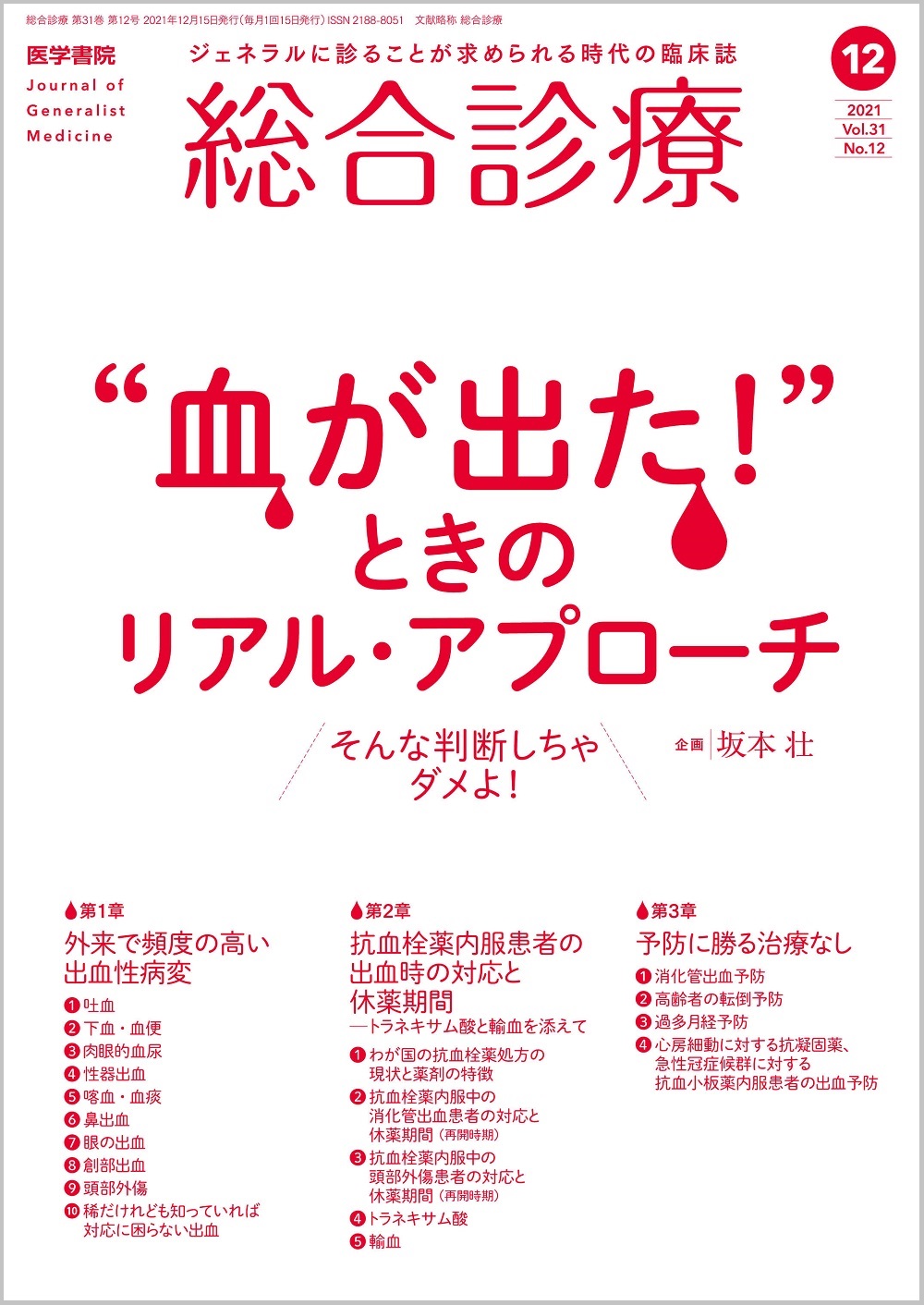

本特集では「血が出た!」ときにどうアプローチすべきか、どう判断すべきか、ケースをもとにわかりやすくまとめてみた。本特集は3部構成である。【第1章】では、典型的な出血症例ながら実際の現場では悩み、また判断を誤りがちなケースを提示し、より早期に適切な介入ができるようになることを目標とする。そして【第2章】では、近年処方数が非常に多い抗血栓薬の一般的事項から頻度の高い消化管出血や外傷時の内服薬の管理、そして多くの情報が集まりつつあるトラネキサム酸、輸血について解説する。さらに【第3章】では、そもそも出血を起こさせないために日頃から意識すべきことは何か、整理してみた。

雑誌目次

総合診療31巻12号

2021年12月発行

雑誌目次

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

扉 フリーアクセス

著者: 坂本壮

ページ範囲:P.1468 - P.1469

【第1章】外来で頻度の高い出血性病変

❶吐血—上部消化管出血へのリアルな対応は?

著者: 坂本壮

ページ範囲:P.1470 - P.1472

「吐血」と聞くと誰もが胃潰瘍などの上部消化管出血を考えると思うが、喀血や血痰の可能性がないかをまずは考えよう。気管支由来の出血の場合には、原因が異なり感染対策にも注意が必要、さらには窒息のリスクもある。本稿では上部消化管出血への対応をまとめる。

❷下血・血便—下部消化管出血・ポリペクトミー後の出血

著者: 北井勇也

ページ範囲:P.1473 - P.1476

「下血・血便」の鑑別疾患の幅は広く、消化管全域に及ぶ。さらには消化管外からの出血も考える必要がある。遭遇頻度が高い疾患を想定しつつ、稀だけど致死的な消化管出血を見逃さず、適切に緊急度の判断を行えるようになろう。

❸肉眼的血尿—緊急性はないことが多い、焦らずに正確に診断せよ

著者: 松木孝和

ページ範囲:P.1477 - P.1480

肉眼的血尿は日常的に経験する症状だが、緊急性が高い場合はまずないので、落ち着いて対応すれば生命に関わる可能性は少ない。処置を急ぐよりも、それぞれの原因に対してしっかりアプローチすることが重要である。本稿では、知らないうちに“重要”疾患を見逃さないための臨床パールを紹介する。

❹性器出血

著者: 柴田綾子

ページ範囲:P.1481 - P.1483

「普通の生理ではない性器出血」では、まず異所性妊娠を除外する。妊娠検査が陰性で重症貧血がなければ、性器出血は翌日以降の産婦人科受診で問題ないことが多い。月経は、ストレスや睡眠不足、過度なダイエットや運動などで乱れ、不正性器出血の発生頻度は高い。本稿では、頻度の高い不正性器出血の原因と初期対応について解説する。

❺喀血・血痰—左右の肺のどちらから出ているか!?

著者: 倉原優

ページ範囲:P.1484 - P.1486

「血痰」と「喀血」の定義にそもそもコンセンサスはなく、海外では「hemoptysis」という用語で両方を包括している。気道由来の出血のことを指し、前者が喀痰に血液成分を混じるもの、後者が血液を喀出するものである。「吐血」の稿(p.1470〜)にも書かれているように、気道由来の出血か、消化管由来の出血かの判断は難しいことがある。喀血は新鮮出血が多く鮮紅色になる。また胸部単純X線や胸部CTを撮影すれば肺野に異常が見られることが多いため、診断自体はそう難しくない。

❻鼻出血

著者: 松原知康

ページ範囲:P.1488 - P.1491

鼻出血は、日常生活でしばしば遭遇し、救急外来においても、特に遭遇頻度が高い病態の1つです。小さな出血ですが、その止血処置が得意になれば、救急外来診療において大きな自信になると思います。本稿では、そんな鼻出血診療のちょっとしたコツを解説します。

❼眼の出血

著者: 徳毛花菜

ページ範囲:P.1492 - P.1494

結膜下出血は、視力低下はないが、見た目が真っ赤で派手なため、患者は心配して医療機関を受診する。結膜下出血であれば緊急性はないが、その他の緊急性のある出血なのかどうかの鑑別が重要である。眼科領域は専門性が高いため、最終的には患者に眼科の受診を勧める必要がある。

❽創部出血

著者: 宮本雄気

ページ範囲:P.1495 - P.1498

創傷は診療所や夜間救急外来で遭遇するコモンな外傷の1つである。そして、その創傷のほとんどは「出血」しており、止血を要することも多い。しかし、「なぜ止血が必要なのか?」を常に意識して診療を行っている方は少ないかもしれない。本稿ではプライマリ・ケアの領域で遭遇する創部出血について、「なぜ止血をするのか?」「どこをどのように止血するのか?」を中心に解説していく。

❾頭部外傷—軽症頭部外傷におけるCTの適応

著者: 永山智久 , 坂本壮

ページ範囲:P.1499 - P.1502

頭部外傷に対する頭部CTは非常に有用であるが、費用や被曝を考慮すると、全例での頭部CT撮影は不要である。また、頭部CTを持たない施設では、必要となる症例を選別する必要がある。本稿では軽症頭部外傷に対して、どのような患者で頭部CTを撮影すべきかについてまとめる。

❿稀だけれども知っていれば対応に困らない出血—腹直筋血腫、下腿血腫、上腕血腫など

著者: 藤森大輔 , 坂本壮

ページ範囲:P.1503 - P.1505

腹直筋血腫は比較的珍しい病態で、鑑別に挙がらず診断に難渋することがあり注意が必要である。抗血栓薬内服や軽微な外傷、腹部への注射、労作による腹壁の緊張がリスクファクターと言われている。大半は軽症であるが、出血をコントロールできず、輸血を要することや致命的になることもある1)。

【第2章】抗血栓薬内服患者の出血時の対応と休薬期間—トラネキサム酸と輸血を添えて

❶わが国の抗血栓薬処方の現状と薬剤の特徴

著者: 石坂真梨子 , 植田真一郎

ページ範囲:P.1506 - P.1509

抗血栓薬を内服している患者は多く、また複数種類内服していることも少なくない。出血患者に対応する際に知っておくべきこれらの薬剤の作用機序の特徴や適応、休薬期間の背景となる薬物代謝、注目すべき副作用・相互作用や拮抗薬の存在などについてまとめた。

❷抗血栓薬内服中の消化管出血患者の対応と休薬期間(再開時期)

著者: 國友耕太郎 , 松山太一

ページ範囲:P.1510 - P.1512

消化管出血は、言わずと知れた抗血栓薬の重大な副作用の1つである。多疾患併存により、複数の抗血栓薬を内服している患者も多く存在する。DAPT(dual antiplatelet therapy:二重抗血小板療法)や抗凝固薬と抗血小板薬の併用では、出血発生率は約2倍になると言われている1)。

❸抗血栓薬内服中の頭部外傷患者の対応と休薬期間(再開時期)

著者: 中村聡志 , 坂本壮

ページ範囲:P.1514 - P.1517

外来診療において、頻繁に遭遇する頭部外傷の診療には気を遣われる先生方も多いと思います。近年高齢化が進むにつれ、抗血栓薬使用患者が増加し、頭部外傷診療ではリスクを正しく見積もったうえで、適切な検査の選択、必要な介入をしていく必要があります。

❹トラネキサム酸

著者: 中島聡志

ページ範囲:P.1518 - P.1521

トラネキサム酸1)(tranexamic acid:TXA)は1962年に日本で開発された抗線溶薬である。2010年に「トラネキサム酸が外傷患者の死亡率を低下させる」という研究2)が報告され、外傷診療でのkey drugとなった。以後、外傷性出血だけでなく、さまざまな出血性疾患への投与の研究が報告されており、本稿では現時点で判明しているトラネキサム酸の出血性疾患への有用性をまとめる。

❺輸血

著者: 徳毛健太郎

ページ範囲:P.1522 - P.1523

出血により生命に関わるほどに赤血球数が減少した場合、救命目的で輸血療法を考慮する必要がある。輸血療法以外に、短時間で血球数を改善させる治療法はない。ここでは主に急性出血に伴う輸血が必要な症例について、どのような基準で判断するのかを中心にまとめた。

【第3章】予防に勝る治療なし

❶消化管出血予防

著者: 長谷部圭亮 , 坂本壮

ページ範囲:P.1524 - P.1526

消化管出血予防といえば、消化性潰瘍予防のためのPPI(プロトンポンプ阻害薬)がまず想起されるのではないだろうか。しかし漫然とPPIを投与するのではなく、適応を見極め、その他の主要リスクにも介入していくことで、より質の高い予防が実践できる。本稿では、❶PPIが本当に必要な患者を知ること、❷患者の出血リスクを意識できるようになること、を目標に解説する。

❷高齢者の転倒予防

著者: 竹内郁人 , 吉田英人

ページ範囲:P.1527 - P.1530

「高齢者の転倒」は「予防可能な病態」である。予防のためには、❶身体機能(歩行障害、平衡障害)、❷視力、❸内服薬、❹生活環境の評価と改善が必要である。また、転倒恐怖についても理解しておく必要がある。本稿では、明日の診療から取り組める転倒予防について紹介する。

❸過多月経予防

著者: 柴田綾子

ページ範囲:P.1531 - P.1533

日本人女性は貧血が多く、30歳台の女性の6人に1人(18%)が貧血である(国民健康・栄養調査報告、2019年)。女性では過多月経による鉄欠乏性貧血の頻度が高いため、貧血をみたら必ず月経について詳しく問診する。本稿では救急室で行う貧血治療と過多月経予防について解説する。

❹心房細動に対する抗凝固薬、急性冠症候群に対する抗血小板薬内服患者の出血予防

著者: 笠井裕平 , 坂本壮

ページ範囲:P.1534 - P.1537

低侵襲カテーテル治療の進歩、高齢化が進む循環器診療において、抗凝固薬・抗血小板薬内服患者の出血の問題は避けられない。血栓塞栓リスクを重視した薬物療法から、出血リスクも考慮した薬物療法・非薬物療法への転換期であり、出血予防を考慮した抗血栓療法に関して解説する。

Editorial

一流を目指そうぜ! フリーアクセス

著者: 坂本壮

ページ範囲:P.1459 - P.1459

“どーせやるなら その道の一流を目指そうぜ”(漫画『宇宙兄弟』13巻 #125「一流のパイロット」より)

What's your diagnosis?[228]

TigersよりもGiants

著者: 吉見祐輔 , 末松篤樹 , 竹内元規 , 田口雄一郎 , 小林奈津希 , 宮川慶 , 久田敦史 , 横江正道

ページ範囲:P.1462 - P.1466

病歴

患者:54歳、女性

主訴:発熱、首の痛み

現病歴:

●201X年6月9日:stageⅣの子宮体癌に対してドセタキセル+シスプラチン療法4クール目

●201X年6月21日:右顎あたりの痛みが出現

●201X年6月23日:頸部の痛みが出現

●201X年6月24日:発熱出現

●201X年6月26日:産婦人科外来を受診しCRPの上昇を認めた。血液培養2set採取のうえ、タゾバクタム・ピペラシリンの点滴が開始された

●201X年6月29日:熱源精査目的に総合内科コンサルト

生活歴:機会飲酒、喫煙なし

既往歴:201X-1年に子宮体癌(clear cell carcinoma+endometrioid adenocarcinoma:明細胞癌+類内膜腺癌)と診断され、放射線治療と手術。その後、化学療法で治療中

内服歴:化学療法時にプロクロルペラジンマレイン酸塩、デキサメタゾン

【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・20

緊張・全力の5日間—木曜日午後〜月曜日転院まで

著者: 本郷舞依

ページ範囲:P.1544 - P.1545

本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。

研修医Issy&指導医Hiro&Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・12【最終回】

録音聴診器のススメ

著者: 石井大太

ページ範囲:P.1546 - P.1549

聴診を学ぼう!

スマートフォンやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の普及に伴い、誰でも、どこでも、いつでも、写真や動画などをアップロードし、共有することができるようになった。医療界でも、個人情報にさえ注意を払えば、手軽に身体所見を写真や動画で撮影し、他者と共有することができる。世界最大のオンライン動画共有プラットフォームYouTubeには、世界中からさまざまな身体所見の動画がアップロードされており、見ているだけでとても学びになる。

筆者の身体診察の師匠である須藤博先生(大船中央病院)は、身体所見を学ぶための条件として3つを挙げている。すなわち、「❶そこにその所見があること、❷そこに自分がいること、❸その所見を教えてくれる人がいること」。そして、この3条件が揃うことを「僥倖」と言っている。

『19番目のカルテ』を読んで答える! あなたの“ドクターG度”検定&深読み解説・9

医者の顔(後編)—(『19番目のカルテ—徳重晃の問診』第9話より)

著者: 山中克郎

ページ範囲:P.1553 - P.1555

本連載は総合診療ビギナーの皆さんに、総合診療の楽しさと奥深さを解説することが目的です。漫画『19番目のカルテ』のエピソードを深読みすることにより、総合診療医がどのような根拠に基づいて診断しているのかを理解していただければ幸いです。本連載は『総合診療』×『19番目のカルテ』のコラボ企画で、本誌編集委員の山中克郎先生・徳田安春先生が隔月で作問&解説します!

患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・7

不養生の医者、「食事」で肥満を解消する!

著者: 須田万勢

ページ範囲:P.1556 - P.1561

“プチ不健康”を放置してきたツケで弱っていたところに、突然現れた医神アスクレピオス(自称ピオちゃん)に、半ば強制的に弟子入りさせられた貝原先生は、養生で健康を取り戻す方法をしぶしぶ学び始めた。「風邪」「肩こり」に続き、前回から養生最大の難関「肥満」の解消に挑むことになったが…。

“コミュ力”増強!「医療文書」書きカタログ・18

—チームが円滑に動き出す!—「院内コンサルト」への返答&カルテ

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.1562 - P.1566

今月の文書

返答&カルテ

セッティング:整形外科からの院内コンサルトに対する、総合診療科からの返信

患者:70代、男性。大腿骨頸部骨折で7日前に手術され、整形外科に入院中。早朝から悪寒戦慄と発熱があったため、総合診療科に熱源精査目的で院内コンサルトがあった。

【登場人物】

結崎:臨床研修医。3日前から総合診療科ローテーションが始まった。

桜井:総合診療科1年目専攻医。結崎と同じチームになった。

飛鳥:桜井の指導医。総合診療専門研修プログラムの責任者。

古津:整形外科医。豪快な性格。内科診療は苦手だが、患者思い。

Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・21

酒飲みに麻酔は効きますか?

著者: 上田剛士

ページ範囲:P.1567 - P.1569

患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!

オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・60

先生、顔のしびれが治りません!

著者: 富田有香 , 平良翔吾 , 池原泰彦 , 徳田安春

ページ範囲:P.1570 - P.1574

CASE

患者:46歳、女性。

主訴:左顔面の痛み、左口周囲のしびれ。

現病歴:受診1カ月前から左こめかみ周囲の痛み、左上下口唇と舌左側のしびれが出現した。受診3週間前に左上顎の歯肉腫脹が出現したため歯科を受診し、齲歯治療開始となった。また詳細な時期は不明だが、症状出現前に口唇ヘルペスが出現した。受診2週間前に近医脳神経外科を受診したが、神経学的異常所見はなく、頭部MRI検査でも異常は認めなかった。特発性三叉神経痛の診断で、カルバマゼピンの内服治療が開始となるも、内服開始後よりふらつき、気分不良が出現したため、内服治療は中止となった。その後もしびれが左顔面全体に広まり、症状が持続するため精査目的に紹介となった。

既往歴:片頭痛(市販薬内服で経過観察中)。

嗜好歴:飲酒なし、喫煙20本/日×25年(現在も喫煙中)。

内服薬:定期内服薬はなし、頓服で市販のイブプロフェンを内服。

初診時現症:身長158cm、体重47kg、BMI 18.2kg/㎡。

バイタルサイン:体温36.2℃、血圧158/100mmHg、脈拍数87回/分、SpO2 99%(room air)。

身体診察:

〈胸部〉呼吸音左右差なし、肺雑音なし。心音整、心雑音なし。

〈腹部〉平坦・軟、圧痛なし。

〈四肢〉明らかな関節の腫脹や発赤なし。

〈皮膚〉皮疹なし。

神経診察:意識:JCS(Japan Coma Scale)Ⅰ-1、GCS(Glasgow Coma Scale)15(E4V5M6)。

〈脳神経〉眼球運動障害なし、瞳孔径左右差なし、対光反射問題なし。顔面神経麻痺なし。味覚異常なし。聴覚左右差なし。カーテン徴候陰性。舌偏位や萎縮なし。

〈運動〉上下肢MMT(徒手筋力テスト)5、運動障害なし。

〈感覚〉左三叉神経第3枝領域で軽度温痛覚亢進あり。

検査所見:

〈血液〉[血算]WBC 2,100/μL、RBC 357×104/μL、Hb 11.6g/dL、Ht 34.2%、MCV 95.8fL、Plt 6.5×104/μL。[生化学]TP 6.4g/dL、Alb 3.8g/dL、AST 35IU/L、ALT 18IU/L、LDH 321IU/L、ALP 155IU/L、γ-GTP 26IU/L、T-Bil 0.4mg/dL、BUN 5mg/dL、Cr 0.54mg/dL、eGFR 93.8mL/分/1.73m2、CRP 0.09mg/dL、HbA1c 5.3%。[免疫]血沈16mm、C3 65mg/dL、C4 23mg/dL、抗核抗体160倍(SPECKLED型160倍)。[尿]定性で糖・蛋白・潜血・ケトン・亜硝酸塩はすべて陰性。沈渣でWBC 1未満/HPF。

〈心臓超音波〉心収縮能71%、壁運動異常なし。有意な弁膜症なし。肺高血圧所見なし。

〈頸胸腹部造影CT〉頸部や縦隔、腋窩、腹部および骨盤に有意なリンパ節腫大なし。胸腹部に悪性腫瘍を疑う所見を認めない。

〈頭部MRI〉拡散強調像で異常信号はなく、急性期病巣を示唆する所見なし。脳幹部や小脳に異常所見はなく、三叉神経領域にも明らかな異常信号なし(図1)。

“JOY”of the World!|ロールモデル百花繚乱・22

“卓球ねえちゃん”の塞翁が馬/「その人の物語を聞く」ことから

著者: 泉美貴 , 片岡仁美

ページ範囲:P.1575 - P.1581

もともと「教師」を志していたが、「医師になれば(医学生の)教師にもなれる」という父の一言に触発され、医学部に入学した。卒後は尊敬する師匠に魅了され「病理学」を専攻し、20年間邁進した。やがて念頭の想いは「医学教育者」となることで結実し、現在は日本の医学教育を変革するため奮闘している(表1)。

優れた医師になるには、本人の才能とはおよそ関係がなく、優れた師匠につく必要がある。医師としての力量は若いうちに決まるので、卒後の数年間は仕事を優先することをお勧めする。結婚や出産を経ても、周りの人や家電の助けを借りることにより、仕事との両立は十分に可能である。

振り返れば、人生で大事なことはすべて、中高大と打ち込んだ卓球に学んだ。人生は勝つことも負けることもあるが、七転び八起きでチャレンジしてきた。医師というこの素晴らしき人生を、次の世代によりよい形で伝えていきたい。

【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第21話

時を戻してもらった医者

著者: 國松淳和

ページ範囲:P.1582 - P.1587

前回までのあらすじ 今月のナゾ

患者は80歳・女性、卵巣がんの末期で腹膜播種を伴い、アルコール性肝硬変や種々の合併症で入退院を繰り返している。今回の入院契機は蜂窩織炎で、G群溶血性レンサ球菌による菌血症をきたしていた。抗菌薬治療は奏効しつつあったが、筧と五明は黒野が気にしていたDダイマーの値を確認し、「肺血栓塞栓症」のリスクに思い至った。ほどなく抗凝固療法を開始し、事なきを得たのだった。一方、宮川は「生活習慣病」と「高齢者医療」に対する持論を爆発させ、栗塚を苦笑いさせていたが…。

DNAR。それを希望する患者に対して、医師にできることはないのだろうか?積極的な治療ができない。しかし、まだできることはある。今回で内科ローテーションを終える五明と宮川は、あまりに対照的ではあるが、その若さがゆえに、ベテランがためらいがちなまっすぐさで、それぞれのできること/やりたいことに向かっていく…。

投稿 GM Clinical Pictures

頭が上がらない

著者: 日吉哲也 , 鍋島茂樹

ページ範囲:P.1551 - P.1552

CASE

患者:60代、男性。

主訴:頭が上がらない。

現病歴:1カ月ほど前から首と下肢に力が入りにくくなり、頭を支えるのが辛くなってきた。

また食事の際にも徐々にむせるようになってきたため受診となった。

身体所見:車椅子で入室(図1)。意識清明、体温36.9℃、血圧104/60mmHg、脈拍数93回/分。四肢近位部のMMT(徒手筋力テスト)4/5程度に低下。皮膚には図2の所見を認めた。

血液検査:WBC 8,900/μL、CRP 1.43mg/dL、CK 1,259IU/L。

#総合診療

#今月の特集関連本❶ フリーアクセス

ページ範囲:P.1487 - P.1487

#今月の特集関連本❷ フリーアクセス

ページ範囲:P.1513 - P.1513

#今月の特集関連本❸ フリーアクセス

ページ範囲:P.1517 - P.1517

#今月の特集関連本❹ フリーアクセス

ページ範囲:P.1521 - P.1521

#今月の特集関連本❺ フリーアクセス

ページ範囲:P.1541 - P.1541

#医学書院の新刊 フリーアクセス

ページ範囲:P.1542 - P.1543

#書評:救急外来、ここだけの話 フリーアクセス

著者: 増井伸高

ページ範囲:P.1540 - P.1540

救急外来はギモンでごった返している。

「敗血症性AKI(急性腎障害)を併発している患者への造影CTは?」

「ビタミンB1はどの程度投与すればいいのか?」

「急性虫垂炎と診断したら、抗菌薬投与で一晩経過をみてもよいか?」

これは本書のギモンのごく一部。答えがないため「controversy(議論の及ぶところ)」と表現されるやつだ。書籍ではこうしたERのギモン、controversyを159個もピックアップ。ここまで多いと潜在意識のギモンまで言語化していることになる。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.1460 - P.1461

読者アンケート

ページ範囲:P.1539 - P.1539

『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.1588 - P.1589

お得な年間購読のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.1589 - P.1590

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.1591 - P.1592

「総合診療」 第31巻 総目次 フリーアクセス

ページ範囲:P. - P.

基本情報

バックナンバー

34巻12号(2024年12月発行)

特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで

34巻11号(2024年11月発行)

特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦

34巻10号(2024年10月発行)

特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト

34巻9号(2024年9月発行)

特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方

34巻8号(2024年8月発行)

特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い

34巻7号(2024年7月発行)

特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?

34巻6号(2024年6月発行)

特集 医師のウェルビーイング

34巻5号(2024年5月発行)

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

34巻4号(2024年4月発行)

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

34巻3号(2024年3月発行)

特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール

34巻2号(2024年2月発行)

特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ

34巻1号(2024年1月発行)

特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス

33巻12号(2023年12月発行)

特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.

33巻11号(2023年11月発行)

特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3

33巻10号(2023年10月発行)

特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう

33巻9号(2023年9月発行)

特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門

33巻8号(2023年8月発行)

特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」

33巻7号(2023年7月発行)

特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める

33巻6号(2023年6月発行)

特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)

33巻5号(2023年5月発行)

特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例

33巻4号(2023年4月発行)

特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!

33巻3号(2023年3月発行)

特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで

33巻2号(2023年2月発行)

特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!

33巻1号(2023年1月発行)

特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え

32巻12号(2022年12月発行)

特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!

32巻11号(2022年11月発行)

特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで

32巻10号(2022年10月発行)

特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?

32巻9号(2022年9月発行)

特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!

32巻8号(2022年8月発行)

特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!

32巻7号(2022年7月発行)

特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座

32巻6号(2022年6月発行)

特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3

32巻5号(2022年5月発行)

特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況

32巻4号(2022年4月発行)

特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患

32巻3号(2022年3月発行)

特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?

32巻2号(2022年2月発行)

特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート

32巻1号(2022年1月発行)

特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学

31巻12号(2021年12月発行)

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

31巻11号(2021年11月発行)

特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!

31巻10号(2021年10月発行)

特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!

31巻9号(2021年9月発行)

特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?

31巻8号(2021年8月発行)

特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。

31巻7号(2021年7月発行)

特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー

31巻6号(2021年6月発行)

特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見

31巻5号(2021年5月発行)

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

31巻4号(2021年4月発行)

特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!

31巻3号(2021年3月発行)

特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。

31巻2号(2021年2月発行)

特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで

31巻1号(2021年1月発行)

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

30巻12号(2020年12月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2

30巻11号(2020年11月発行)

特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考

30巻10号(2020年10月発行)

特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ

30巻9号(2020年9月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】

30巻8号(2020年8月発行)

特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集

30巻7号(2020年7月発行)

特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック

30巻6号(2020年6月発行)

特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!

30巻5号(2020年5月発行)

特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文

30巻4号(2020年4月発行)

特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!

30巻3号(2020年3月発行)

特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール

30巻2号(2020年2月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】

30巻1号(2020年1月発行)

特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか

29巻12号(2019年12月発行)

特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療

29巻11号(2019年11月発行)

特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見

29巻10号(2019年10月発行)

特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル

29巻9号(2019年9月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)

29巻8号(2019年8月発行)

特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール

29巻7号(2019年7月発行)

特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!

29巻6号(2019年6月発行)

特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から

29巻5号(2019年5月発行)

特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38

29巻4号(2019年4月発行)

特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く

29巻3号(2019年3月発行)

特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31

29巻2号(2019年2月発行)

特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!

29巻1号(2019年1月発行)

特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル

28巻12号(2018年12月発行)

特集 こんなときこそ漢方を!

28巻11号(2018年11月発行)

特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ

28巻10号(2018年10月発行)

特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき

28巻9号(2018年9月発行)

特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして

28巻8号(2018年8月発行)

特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard

28巻7号(2018年7月発行)

特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40

28巻6号(2018年6月発行)

特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力

28巻5号(2018年5月発行)

特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!

28巻4号(2018年4月発行)

特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?

28巻3号(2018年3月発行)

特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。

28巻2号(2018年2月発行)

特集 頭痛患者で頭が痛いんです!

28巻1号(2018年1月発行)

特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。

27巻12号(2017年12月発行)

特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After

27巻11号(2017年11月発行)

特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health

27巻10号(2017年10月発行)

特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付

27巻9号(2017年9月発行)

特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい

27巻8号(2017年8月発行)

特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!

27巻7号(2017年7月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編

27巻6号(2017年6月発行)

特集 「地域を診る医者」最強の養成法!

27巻5号(2017年5月発行)

特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!

27巻4号(2017年4月発行)

特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。

27巻3号(2017年3月発行)

特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠

27巻2号(2017年2月発行)

特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!

27巻1号(2017年1月発行)

特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」

26巻12号(2016年12月発行)

特集 これでパッチリ! 眼の健康問題

26巻11号(2016年11月発行)

特集 続・しびれるんです!

26巻10号(2016年10月発行)

特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人

26巻9号(2016年9月発行)

特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波

26巻8号(2016年8月発行)

特集 The 初診外来

26巻7号(2016年7月発行)

特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト

26巻6号(2016年6月発行)

特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”

26巻5号(2016年5月発行)

特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患

26巻4号(2016年4月発行)

特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療

26巻3号(2016年3月発行)

特集 こんな時は漢方でしょう!

26巻2号(2016年2月発行)

特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで

26巻1号(2016年1月発行)

特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム

25巻12号(2015年12月発行)

特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア

25巻11号(2015年11月発行)

特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学

25巻10号(2015年10月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2

25巻9号(2015年9月発行)

特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?

25巻8号(2015年8月発行)

特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら

25巻7号(2015年7月発行)

特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア

25巻6号(2015年6月発行)

特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時

25巻5号(2015年5月発行)

特集 咳を聴きとり,咳を止める

25巻4号(2015年4月発行)

特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療

25巻3号(2015年3月発行)

特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回

25巻2号(2015年2月発行)

特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス

25巻1号(2015年1月発行)

特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法