医学知識が急速に増大する今日ですが、インプットとアウトプットの理想的な比率は「3:7」1)と、依然「アウトプット」の重要性は保たれています。

しかし、忙しい日常診療の合間でアウトプットを実践し続けている臨床医は多くはないでしょう。

そこで本特集では、さまざまな形でアウトプットを行っている諸先生方に、日々実践しているコツや工夫、苦労話まで、聞きたいけどなかなか聞けないアウトプットの“内輪話”を、こっそり教えていただきました。

読者のみなさんが「面白そうだし、自分もやってみようかな」と一歩前に進む後押しとなれば幸いです。

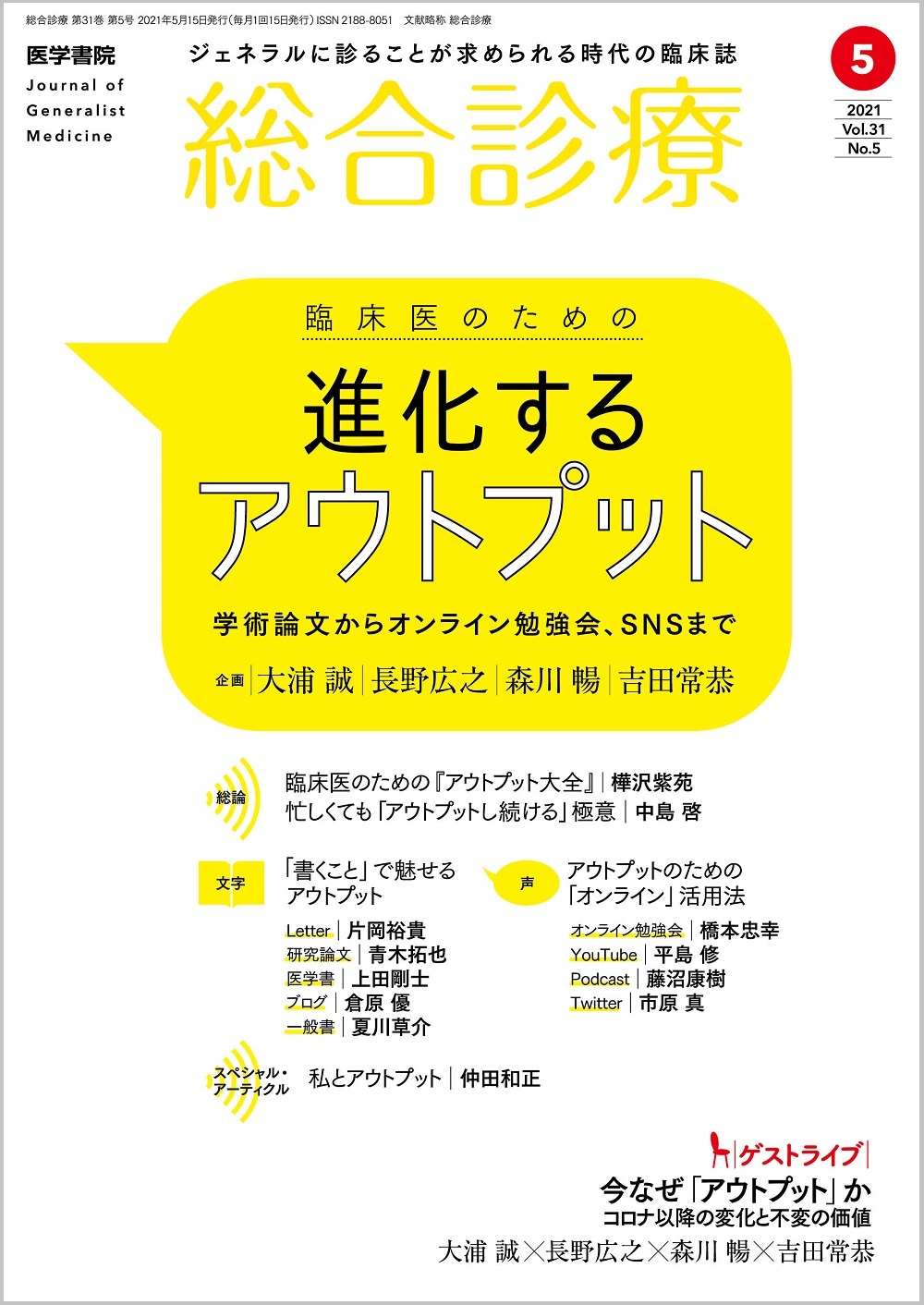

雑誌目次

総合診療31巻5号

2021年05月発行

雑誌目次

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

扉 フリーアクセス

著者: 大浦誠 , 長野広之 , 森川暢 , 吉田常恭

ページ範囲:P.564 - P.565

【総論】臨床医のためのアウトプット

—臨床医のための『アウトプット大全』—爆発的「自己成長」を導く“アウトプット力”の鍛え方

著者: 樺沢紫苑

ページ範囲:P.566 - P.570

話す、書く、行動する—「アウトプット」は日常になった!

最近「アウトプット」という言葉をよく聞きます。日常会話のなかでも「アウトプットが足りなくて」といった表現が、当たり前のように使われます。しかし2018年までは、日常的な会話のなかで「アウトプット」という言葉が使われることはほとんどありませんでした。

2018年に出版された拙著『学びを結果に変える アウトプット大全』1)で、「話す」「書く」「行動する」をアウトプットと定義し、それ以後、急速に「アウトプット」という言葉が普及していったのです。本書は現在60万部(以下、数値はすべて2021年3月現在)のベストセラーとなり、3年連続でビジネス書年間ベスト10(トーハン調べ)に入っています。

忙しくても「アウトプットし続ける」極意を教えます!—動機づけと時間のつくり方

著者: 中島啓

ページ範囲:P.571 - P.575

忙しいからアウトプットしないでいい?

臨床医は忙しいため、「アウトプットする時間がなかなかとれない」と感じるかもしれない。たしかに、臨床医にとって最も重要なのは、目の前の患者さんの診療であり、それは他の何よりも優先されるべきだ。しかし医師には、診療以外の仕事もあり、たとえば「学会発表」「講演」「論文執筆」などのアウトプット業務がある。

【Ⅰ章】「書くこと」で魅せるアウトプット—君に届けたい“文字”のかたち

書きたいけどなかなか書けない「Letter」の書き方

著者: 片岡裕貴

ページ範囲:P.576 - P.579

今回とり上げる「Letter」は、ある学術雑誌に載った研究論文に対して、意見を表明する短い文章のことを指します。実際に「Letter」という名前で各種英文雑誌に載っている原稿には、短い症例報告や、社会的な問題に対する意見、はたまたRCT(ランダム化比較試験)を含む研究の結果など、いろいろな種類があります。また、その呼び名も、「Correspondence」「Letter to the editor」などいろいろな種類があります。「雑誌ごとに違うけど、論文に意見を述べる場があるんだな」と大雑把に理解してください。

本稿では、「Letter」に馴染みのない読者のみなさんに、これを書くメリットと、実際に書いて載せる過程を解説させていただきます。

一流雑誌に「研究論文」を載せ続けるために私が意識していること

著者: 青木拓也

ページ範囲:P.580 - P.583

今なぜ「臨床研究」か

日本で総合診療を専門領域として確立し、その質を向上していくためには、臨床・教育活動だけでなく、「研究活動」によって論文をアウトプットしていくことが不可欠である。日本の総合診療医からは優れた症例報告が数多く発信されている一方、「臨床研究」論文の数はまだ極めて少ないというのが現状だ。筆者ら1)が過去に調査した結果では、プライマリ・ケア領域の主要国際学術誌における日本の論文のシェア率(2011〜2016年)は、わずか0.15%だった。たとえば米国では、家庭医療が誕生した当初、「研究」の優先度が低かったため、専門領域としての認知がなかなか広まらなかった歴史がある。まさに現在の日本も似た状況であり、総合診療医にとって「研究論文」を書くことは、最も重要なアウトプットの1つと言える。

筆者は、大学研究センターの教員として、自身の研究や大学院生の教育を行いながら、地域の診療所で総合診療に従事している。本稿では、中堅の「Academic GP」として、研究論文をアウトプットし続けるうえで意識していることを振り返ってみたい。

一流の「医学書」を書くためのマイ流儀を語ります!

著者: 上田剛士

ページ範囲:P.584 - P.588

「“一流の医学書”を執筆したい」という想いはあるものの、まだそのような偉業を成し遂げたとは到底思えません。このような筆者が今回のお題で執筆するのはおこがましいことではありますが、本稿では、“一流の医学書”を執筆できることを夢見て、筆者が心がけていることを紹介します。

「ブログ」を書き続けることで、医師は圧倒的に成長する!

著者: 倉原優

ページ範囲:P.589 - P.592

なぜブログを始めたか

私は、2008年から「呼吸器内科医」1)というブログを運営している(図1)。呼吸器専門医が読むべき論文を紹介したり、独自の見解をエッセイで書いたりするウェブサイトである。そもそも、なぜブログを始めることになったのか、まずその経緯を書かせていただきたい。

医療の内と外とをつなぐために—医師だからこそできる「一般書」の書き方

著者: 夏川草介

ページ範囲:P.593 - P.596

世の中には、「医師兼作家」の肩書きをもつ人が少なくない。今に限ったことではなく、古くは明治の森鴎外をはじめ、医業を営みながら表現者たらんとした人は多い。昨今では、描かれるジャンルも一般の診療風景にとどまらず、病理・法医・終末期医療などと多様化して、至るところで医師兼作家が活躍している。

本稿の執筆を依頼されたということは、私自身もその1人と数えられることになるのだろう。光栄な話ではあるが、しかし本音を言えば、私はこの肩書きをあまり好まない。冒頭から乱暴な話であるが、事実であるから仕方がない。小説を書き始めていつのまにか10年以上が過ぎているが、私自身は「作家」であったつもりは一度もなく、「医師」というものは何かと兼業で成り立つような職種ではないと思っている。

【Ⅱ章】アウトプットのための「オンライン」活用法—君に届けたい“声”のかたち

—極めればここまでできる!—「オンライン勉強会」の極意

著者: 橋本忠幸

ページ範囲:P.597 - P.602

コロナ禍における勉強会のあり方

新型コロナウイルス・パンデミックは、一般生活はもちろん、「臨床教育」にも大きなインパクトをもたらした(p.543)。多くの教育病院や大学で、大人数が集まって議論できる機会が奪われた。そこで教育機会の提供を諦めずに、ICT(information and communication technology)の力を借りて勉強会を開催することはできるが、問題はその質である1)。

「YouTube」は最強の教育コンテンツだ!

著者: 平島修

ページ範囲:P.603 - P.607

時代の流れを感じながら未来を模索する

私が医学部に入学し医学を学び出して約20年、通信機器ひとつとっても、時代は大きく変化しました。大学生になった頃、ポケベル・公衆電話から携帯電話になり、研修医になった頃にスマートフォンへと変化していきました(そして、人は斜め下を眺めながら生きていく生き物になってしまいました)。

発信メディアとしての「Podcast」の魅力

著者: 藤沼康樹

ページ範囲:P.608 - P.611

Podcastは、2005年頃から北米で草の根的に始まった音声コンテンツのインターネット配信の仕組みを起源とし、のちにApple社のデジタルオーディオプレーヤーiPodと、放送を意味するbroadcastを合わせて「Podcast」と呼ばれるようになりました。当初はiPodなどに音声コンテンツを自由にダウンロードして聴くことが前提でしたが、現在ではSpotify®やAmazon Musicなどの音楽プラットフォーム上でストリーミング形式で聴くことも含まれています。簡単に言うと、いつでもどこでも聴くことのできるインターネット上の「ラジオ番組」のようなものです。

当初はテック系のマニアだけが楽しむようなサブカルチャーの一種と捉えられていて、広くは普及していなかったようですが、2010年代に入って、スマートフォンの普及やPodcast専用アプリが開発されたことに伴い、急速に利用者が増えてきました。特にこの数年は、米国で爆発的に人気が広がっており、スマートスピーカーや完全ワイヤレスイヤホンの普及が、それに拍車をかけているようです。日本でも急速に注目されてきており、番組数もかなり増加していて、医学医療系の番組も増えています。

医師のためのバズる「Twitter」講座—“140字”の意義

著者: 市原真

ページ範囲:P.612 - P.616

数年前までは、医師がTwitterをやっていると言おうものなら、「酔狂だ」「暇人だ」「オタクだ」「有吉だ」などと、さんざんな言われようであった。しかし令和になって、状況は180度転換した。海外の学会や学術集会を皮切りに、医療関連のTwitterアカウントが急激に勃興し、感染症禍で学会の多くがオンライン化されたことなども追い風となって、今やSNSにアンダーグラウンドさは感じられない。「Twitterなしで医療情報を扱おうなんて、チョット考え方が古いんじゃないの?」といった空気すら感じられる(さすがに言いすぎか)。

【スペシャル・アーティクル】

私とアウトプット

著者: 仲田和正

ページ範囲:P.617 - P.620

なぜ総説を読み始めたか

30年前、伊豆半島の西海岸に、整形外科医は1人もいなかった。母校・自治医科大学のへき地義務年限が終わりに近づいた頃、西伊豆健育会病院の事務長が、ようかんを持って2回も私を勧誘に来た(2回とも虎屋のようかんだった。その後同僚になった外科医には蘭の花だった)。今は亡き両親は、「義務年限は終わったのだから」とへき地移住に反対だった。しかし、「人に望まれるところで働いたほうが幸せではないか」と思い、当初は2〜3年のつもりで、1990年に西伊豆に家族を連れて赴任した。妻も「自治医大1期生なんだから、都会は居心地が悪いでしょ。まあ、山より海のほうがいいかなあ」と後押ししてくれた。

Editorial

届け、医師の“文字”と“声” フリーアクセス

著者: 大浦誠 , 長野広之 , 森川暢 , 吉田常恭

ページ範囲:P.562 - P.563

仲良しブロガーのよしみで編集メンバーに混ぜていただきました。「アウトプットのいろいろな形」をテーマに、自分たちが一番読みたい企画になるようにと、論文だけでなく、医学書や小説(一般書)、ブログやTwitter、はたまたYouTubeやPodcastなど、さまざまなジャンルの“アウトプットの達人”に、ためになる話を書いていただきました。

私は、アウトプットをすると「記憶の定着によい」(p.618)という動機で、勉強したことを2年ほどブログ(p.551)に記録しているだけでしたが、それをきっかけに連載のお話をいただいたり、ブロガーとのつながりが生まれたりしました。また、とある高名な医師が迷える医学生に「医学界新聞で連載している医師がいるから、南砺市民病院に見学に行ってみるとよい」とご紹介くださり、マッチングで初期研修医が当院に来てくれることにもなりました。人生、何が起こるかわからないものです。

ゲストライブ〜Improvisation〜・14

今なぜ「アウトプット」か—コロナ以降の変化と不変の価値

著者: 大浦誠 , 長野広之 , 森川暢 , 吉田常恭

ページ範囲:P.543 - P.552

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、「アウトプット」も多大な影響を受けている。アウトプットの絶好の機会である学会や勉強会は中止・延期、あるいはオンライン化された。一方、未知なる新興感染症を前に、その情報発信と共有が、医療者間にとどまらず重要性を増している。医師によるアウトプットは今、医学論文や専門書のみならず、SNSにおいてもかつてないほど注目されている。

コロナ禍によって進化の速度を増すアウトプットの変わる方法論と、医学・医療の発展、医師の成長・教育を下支えする変わらぬ価値を、本号の特集「臨床医のための進化するアウトプット」を企画した若手医師4名が語り合った。特集には盛り込み切れなかったトピックスも多数あり、ぜひ併せてご一読ください。(編集室)

What's your diagnosis?[221]

もれないように考えよう

著者: 石丸裕康 , 八田和大

ページ範囲:P.556 - P.560

症例

患者:55歳、女性

産婦人科からのコンサルト症例。「進行子宮頸癌の治療後で経過観察中です。昨日、蜂窩織炎で入院しましたが、2年間続いている下痢と腹水の増加傾向があり、なにか貴科的に考えられる病態はないでしょうか?」との依頼

主訴:腹満、下痢、浮腫

現病歴:2年前から子宮頸癌にて婦人科で治療・経過観察されている。子宮頸癌治療で放射線治療後頃から水様性〜泥状の下痢が1日10〜15回くらいある。また腹満、腹囲増大がここ1年以上で進んできており、引き続き両側の下腿浮腫が出現した。仕事は継続できていたものの不自由を感じる状態であった。

入院前日朝から左大腿部に発赤と激痛があり、立てなくなり受診、蜂窩織炎の診断で入院(X年11月27日)。抗菌薬治療で改善傾向(入院第2日目)。

既往歴:子宮頸癌(IV B期)→X-2年外照射+化学療法、肺結核(4年前、治療完遂)

薬剤歴:五苓散、リン酸コデイン

【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・13

秋祭りのたびに

著者: 松村榮久

ページ範囲:P.561 - P.561

本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。

『19番目のカルテ』を読んで答える! あなたの“ドクターG度”検定&深読み解説・2

本当に必要な治療—(『19番目のカルテ—徳重晃の問診』第2話より)

著者: 徳田安春

ページ範囲:P.623 - P.625

本連載は総合診療ビギナーの皆さんに、総合診療の楽しさと奥深さを解説することが目的です。漫画『19番目のカルテ』のエピソードを深読みすることにより、総合診療医がどのような根拠に基づいて診断しているのかを理解していただければ幸いです。本連載は『総合診療』×『19番目のカルテ』のコラボ企画で、本誌編集委員の徳田安春先生・山中克郎先生が隔月で作問&解説します!

オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・53

同じ主訴での頻回受診を「精神的な問題」と考える前に!

著者: 譜久山倫子 , 與那覇忠博 , 新里敬 , 徳田安春

ページ範囲:P.626 - P.629

CASE

症例:60代、女性。

主訴:2カ月前からの頭痛、嘔気・嘔吐。

現病歴:入院2カ月前、頭痛、嘔気・嘔吐、食事摂取困難のため近医脳神経外科および総合病院を受診。各施設で頭部MRI検査を施行されたが異常はなかった。数日後に複視が出現してきたため近医眼科を受診したが、白内障以外の異常は認められなかった。

その7日後および10日後に持続する頭痛のため、当院へ救急搬送。身体所見および頭部CT検査で異常は認められなかった。病歴聴取の際に「頭痛がひどく、消えてなくなりたいと思うことがある」との発言もあり、精神科へ紹介となった。

入院10日前、頭痛および嘔気・嘔吐を主訴に再度当院へ救急搬送。身体所見では異常なし、再度頭部CT検査および血液検査が施行されたが軽度の低Na血症があるのみで、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)投薬で症状改善した。鎮痛薬を連用していたためその使用を控えるよう指導され、帰宅となっていた。

入院7日前に精神科受診、適応障害、ストレス性頭痛および不眠症と診断され、内服薬を処方された。しかし、嘔気・嘔吐が強く、内服できなかった。

入院3日前に上部消化管内視鏡検査が施行されHelicobactar pylori胃炎が認められたが、嘔気・嘔吐の原因となる疾患は認められなかった。血液検査で電解質異常(Na 124mEq/L、K 3.0mEq/L)があり、食事摂取も不可能な状態であったことから、入院で経過をみることとなった。

既往歴:正常眼圧緑内障、白内障疑い。

喫煙歴:なし(never-smoking)。

飲酒歴:なし。

内服薬:メコバラミン、ロキソプロフェン、スルピリド、ロラゼパム、エスゾピクロン(救急外来および精神科での処方)。

アレルギー歴:なし。

“コミュ力”増強!「医療文書」書きカタログ・11

往診先から病院への緊急紹介状—「2回」に分ければ時短&効率的!

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.630 - P.634

今月の文書

診療情報提供書

セッティング:往診先→病院ERへの診察依頼

患者:肺がんのため訪問診療を受けている80代・男性。発熱とショックで、訪問看護師から往診依頼あり。主治医の院長が外来中のため、別の訪問先に向かう途中だった桜井専攻医が現場に急行した。

【登場人物】

桜井:総合診療科1年目専攻医。現在は地域の診療所で研修中。

尾内:訪問看護師。ステーション管理者。臨床力バツグン。

生駒:総合診療科4年目専攻医。本日は病院ERの当番医。

飛鳥:桜井の指導医。プログラム責任者として定期的に面談している。

研修医Issy&指導医Hiro&Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・5

心臓のフィジカル Part1

著者: 石井大太 , 中野弘康 , 須藤博

ページ範囲:P.635 - P.639

ここは、とある病院。研修医Issyは日中の業務を終え、フィジカルマスターDr. Sudoと共に、医局でフィジカル談議に花を咲かせているのであった。

Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・14

暗い所でスマホを使うと失明する?

著者: 上田剛士

ページ範囲:P.657 - P.660

患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはないですが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!

“JOY”of the World!|ロールモデル百花繚乱・16

医師の仕事に広がりと可能性を

著者: 吉田穂波

ページ範囲:P.661 - P.667

これからの時代に生きる女性医師は、実は最も自由で、クリエイティブな存在なのかもしれない。筆者が卒後20年の間に、自分を実験台にチャレンジしてきたことが、今、普通のことになっている。

私は医学部卒業後23年で、研修医→大学院→ドイツ・イギリス留学→総合診療医→ハーバード公衆衛生大学院→災害医療→公衆衛生医(研究・教育)→行政職・大学教員と、さまざまに場所を移し転身を重ねてきた(表1)。しかし、このキャリアは一筋の思いに貫かれている。その間に結婚し6人の子どもに恵まれ、4女2男の母でもある。

自分のオリジナリティはどこにあり、自分のユニークさは何なのか? 本稿を読みながら、見つけていっていただければと思う。

【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第14話

昼間の星空がみえる医者

著者: 國松淳和

ページ範囲:P.668 - P.673

前回までのあらすじ 今月のナゾ

かつての初期研修医・田山陽輔と再会し、3年前、その担当患者だった湯本伶子に思いを馳せる筧。伶子は、全身性エリテマトーデス(SLE)の治療が奏功して一度は無事退院、大学受験を目指しながら黒野の外来を定期受診していた。ところが7カ月後、伶子は腹痛・嘔吐・下痢に襲われ、精査のすえ「バーキットリンパ腫」を発症していたことがわかった。その告知の席で筧は、伶子と母親、伶子の彼氏である須川創、3人分のコーヒーを用意した。動揺する母親の横で、伶子はしばらく空を見上げたあと、「わたし、治療を頑張ります」と力強く言ったが…。

SLEだけでなく、バーキットリンパ腫も併発してしまった伶子。ステロイド精神病か、精神・神経ループスの再燃かという分岐点を乗り越え、一命をとりとめたが、生死を分かつさらなる分岐点が待っていた。この先にあるのは? その時、黒野は?

投稿 GM Clinical Pictures

視れば忘れない耳寄りな情報

著者: 日吉哲也 , 鍋島茂樹

ページ範囲:P.641 - P.642

CASE

患者:46歳、女性。

主訴:両耳の疼痛、両眼の充血。

既往:45歳;左膝関節炎。

内服薬:なし。

現病歴:43歳になってから数カ月おきの頻度で両眼球が充血していたが、眼の痛みや視力低下などの随伴症状はなく、5日前後で自然に良くなるので様子を見ていた。1年前から眼球の充血と同時に両耳介の発赤と痛みを感じるようになったため、半年前に近医を受診し、シャンプーによる接触性皮膚炎と診断された。その後も数カ月おきに5日前後持続する眼および耳介の症状を繰り返し、症状の原因がはっきりしないため総合診療部を受診した。身体所見では両眼球の充血と両耳介の発赤を認めた。右耳介の写真(図1)と右眼の写真(図2)を示す。

頸が腫れて痛い! エコーを当てると?

著者: 伊豆倉遥 , 上松東宏

ページ範囲:P.643 - P.644

CASE

患者:39歳、女性。主訴:首が腫れて痛い。

既往歴:関節リウマチ。 内服歴:メトトレキサート6mg/週、葉酸5mg/日。

現病歴:来院前日より嚥下時痛あり。来院当日の朝に左頸部の自発痛および腫脹を自覚し受診。

発熱や咳嗽はなし。

身体所見:体温36.7℃、血圧101/60mmHg、脈拍数70回/分・整、SpO2 98%(室内気)。

左前頸部は発赤なく腫脹あり。同部位に弾性のある腫瘤を触知し、圧痛あり。頸部リンパ節腫脹なし。

検査所見:WBC 9,000/μL、CRP 0.0mg/dL、TSH 0.94μIU/mL、FT3 2.50pg/mL、FT4 0.88ng/mL。

エコー所見(図1):甲状腺左葉内部に26mm×23mmの境界明瞭な円形腫瘤あり。内部はほぼ均一な低エコー域で、背側に点状〜結節・線状高エコー域あり。後方エコー増強。血流信号増強なし。

#総合診療

#今月の特集関連本❶ フリーアクセス

ページ範囲:P.570 - P.570

#今月の特集関連本❷ フリーアクセス

ページ範囲:P.575 - P.575

#今月の特集関連本❸ フリーアクセス

ページ範囲:P.602 - P.602

#今月の特集関連本❹ フリーアクセス

ページ範囲:P.607 - P.607

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.645 - P.652

#今月の連載関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.654 - P.654

#今月の連載関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.669 - P.669

#医学書院の新刊 フリーアクセス

ページ範囲:P.653 - P.654

#書評:みんなの研究倫理入門—臨床研究になぜこんな面倒な手続きが必要なのか フリーアクセス

著者: 森下典子

ページ範囲:P.655 - P.655

臨床研究は、より良い治療法を開発するために欠くことができないプロセスであり、どうしても患者さんの協力を必要とするからこそ、研究を実施する際には倫理的配慮が求められます。しかし、研究者のなかには、「どうしてこんなに面倒な手続きが必要なんだろう?」と考える人もいるでしょうし、一方、倫理審査委員会事務局(以下、事務局)では「この研究って、まるで日常診療のなかで実施するみたいに書いてあるし、良い面ばかり強調しているけど、患者さんを参加させても大丈夫なのかな?」などと、もやもやすることもよくあることです。

そんな時、自信をもってお薦めしたいのが本書です。本書は、臨床研究に携わる人なら誰もが迷い込みやすい、❶研究と診療の区別、❷インフォームド・コンセント、❸リスク・ベネフィット評価、❹研究対象者の公正な選択の4つのトピックスから構成されており、日常業務のなかで研究倫理が問題となる「ある、ある」とうなずくエピソードが満載です。3人の魅力的なキャラクターの会話を通して、私たちを正しい方向に導いてくれたり、道に迷わないようにするための術(考え方)を教えてくれたりしています。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.554 - P.555

『総合診療』編集方針 フリーアクセス

ページ範囲:P.553 - P.553

1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。

2018年1月 『総合診療』編集委員会

読者アンケート

ページ範囲:P.621 - P.621

『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.674 - P.675

お得な年間購読のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.675 - P.676

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.677 - P.678

基本情報

バックナンバー

34巻12号(2024年12月発行)

特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで

34巻11号(2024年11月発行)

特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦

34巻10号(2024年10月発行)

特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト

34巻9号(2024年9月発行)

特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方

34巻8号(2024年8月発行)

特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い

34巻7号(2024年7月発行)

特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?

34巻6号(2024年6月発行)

特集 医師のウェルビーイング

34巻5号(2024年5月発行)

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

34巻4号(2024年4月発行)

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

34巻3号(2024年3月発行)

特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール

34巻2号(2024年2月発行)

特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ

34巻1号(2024年1月発行)

特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス

33巻12号(2023年12月発行)

特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.

33巻11号(2023年11月発行)

特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3

33巻10号(2023年10月発行)

特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう

33巻9号(2023年9月発行)

特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門

33巻8号(2023年8月発行)

特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」

33巻7号(2023年7月発行)

特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める

33巻6号(2023年6月発行)

特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)

33巻5号(2023年5月発行)

特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例

33巻4号(2023年4月発行)

特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!

33巻3号(2023年3月発行)

特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで

33巻2号(2023年2月発行)

特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!

33巻1号(2023年1月発行)

特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え

32巻12号(2022年12月発行)

特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!

32巻11号(2022年11月発行)

特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで

32巻10号(2022年10月発行)

特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?

32巻9号(2022年9月発行)

特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!

32巻8号(2022年8月発行)

特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!

32巻7号(2022年7月発行)

特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座

32巻6号(2022年6月発行)

特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3

32巻5号(2022年5月発行)

特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況

32巻4号(2022年4月発行)

特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患

32巻3号(2022年3月発行)

特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?

32巻2号(2022年2月発行)

特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート

32巻1号(2022年1月発行)

特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学

31巻12号(2021年12月発行)

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

31巻11号(2021年11月発行)

特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!

31巻10号(2021年10月発行)

特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!

31巻9号(2021年9月発行)

特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?

31巻8号(2021年8月発行)

特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。

31巻7号(2021年7月発行)

特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー

31巻6号(2021年6月発行)

特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見

31巻5号(2021年5月発行)

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

31巻4号(2021年4月発行)

特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!

31巻3号(2021年3月発行)

特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。

31巻2号(2021年2月発行)

特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで

31巻1号(2021年1月発行)

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

30巻12号(2020年12月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2

30巻11号(2020年11月発行)

特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考

30巻10号(2020年10月発行)

特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ

30巻9号(2020年9月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】

30巻8号(2020年8月発行)

特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集

30巻7号(2020年7月発行)

特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック

30巻6号(2020年6月発行)

特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!

30巻5号(2020年5月発行)

特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文

30巻4号(2020年4月発行)

特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!

30巻3号(2020年3月発行)

特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール

30巻2号(2020年2月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】

30巻1号(2020年1月発行)

特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか

29巻12号(2019年12月発行)

特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療

29巻11号(2019年11月発行)

特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見

29巻10号(2019年10月発行)

特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル

29巻9号(2019年9月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)

29巻8号(2019年8月発行)

特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール

29巻7号(2019年7月発行)

特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!

29巻6号(2019年6月発行)

特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から

29巻5号(2019年5月発行)

特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38

29巻4号(2019年4月発行)

特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く

29巻3号(2019年3月発行)

特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31

29巻2号(2019年2月発行)

特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!

29巻1号(2019年1月発行)

特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル

28巻12号(2018年12月発行)

特集 こんなときこそ漢方を!

28巻11号(2018年11月発行)

特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ

28巻10号(2018年10月発行)

特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき

28巻9号(2018年9月発行)

特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして

28巻8号(2018年8月発行)

特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard

28巻7号(2018年7月発行)

特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40

28巻6号(2018年6月発行)

特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力

28巻5号(2018年5月発行)

特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!

28巻4号(2018年4月発行)

特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?

28巻3号(2018年3月発行)

特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。

28巻2号(2018年2月発行)

特集 頭痛患者で頭が痛いんです!

28巻1号(2018年1月発行)

特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。

27巻12号(2017年12月発行)

特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After

27巻11号(2017年11月発行)

特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health

27巻10号(2017年10月発行)

特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付

27巻9号(2017年9月発行)

特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい

27巻8号(2017年8月発行)

特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!

27巻7号(2017年7月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編

27巻6号(2017年6月発行)

特集 「地域を診る医者」最強の養成法!

27巻5号(2017年5月発行)

特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!

27巻4号(2017年4月発行)

特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。

27巻3号(2017年3月発行)

特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠

27巻2号(2017年2月発行)

特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!

27巻1号(2017年1月発行)

特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」

26巻12号(2016年12月発行)

特集 これでパッチリ! 眼の健康問題

26巻11号(2016年11月発行)

特集 続・しびれるんです!

26巻10号(2016年10月発行)

特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人

26巻9号(2016年9月発行)

特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波

26巻8号(2016年8月発行)

特集 The 初診外来

26巻7号(2016年7月発行)

特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト

26巻6号(2016年6月発行)

特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”

26巻5号(2016年5月発行)

特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患

26巻4号(2016年4月発行)

特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療

26巻3号(2016年3月発行)

特集 こんな時は漢方でしょう!

26巻2号(2016年2月発行)

特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで

26巻1号(2016年1月発行)

特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム

25巻12号(2015年12月発行)

特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア

25巻11号(2015年11月発行)

特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学

25巻10号(2015年10月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2

25巻9号(2015年9月発行)

特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?

25巻8号(2015年8月発行)

特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら

25巻7号(2015年7月発行)

特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア

25巻6号(2015年6月発行)

特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時

25巻5号(2015年5月発行)

特集 咳を聴きとり,咳を止める

25巻4号(2015年4月発行)

特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療

25巻3号(2015年3月発行)

特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回

25巻2号(2015年2月発行)

特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス

25巻1号(2015年1月発行)

特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法