総合診療やプライマリ・ケアの現場では「全身倦怠感」「あちこち痛い」「めまい」「微熱」を主訴に専門科を受診しても異常がなく、原因不明の不定愁訴とされる患者に数多く出会う。診断名をあえてつけると「機能性身体症候群」「身体症状症」「慢性疼痛」などとなるが、有効な治療法の提示は簡単ではない。

また、朝起きられずに不登校となる中学生や高校生、月経前症候群や更年期の症候への対峙を求められることもある。さらに最近では、コロナ感染後に「不定愁訴」的な症状で受診する患者も増えている。

これらの患者に対して、西洋医学の枠組みだけでは満足のいく結果を出すことは難しく、そこで「困ったときの漢方」と考えてみてほしい。

「漢方」と聞くと難しい理論を思い浮かべ、いわゆる「証」というものを正確に見立てることができないとダメなのではないか、と思う読者も多いかもしれないが、本特集では「この症状に役立ちます!」に焦点を絞って、明日の日常臨床に即役立つ特集としたい。

雑誌目次

総合診療34巻4号

2024年04月発行

雑誌目次

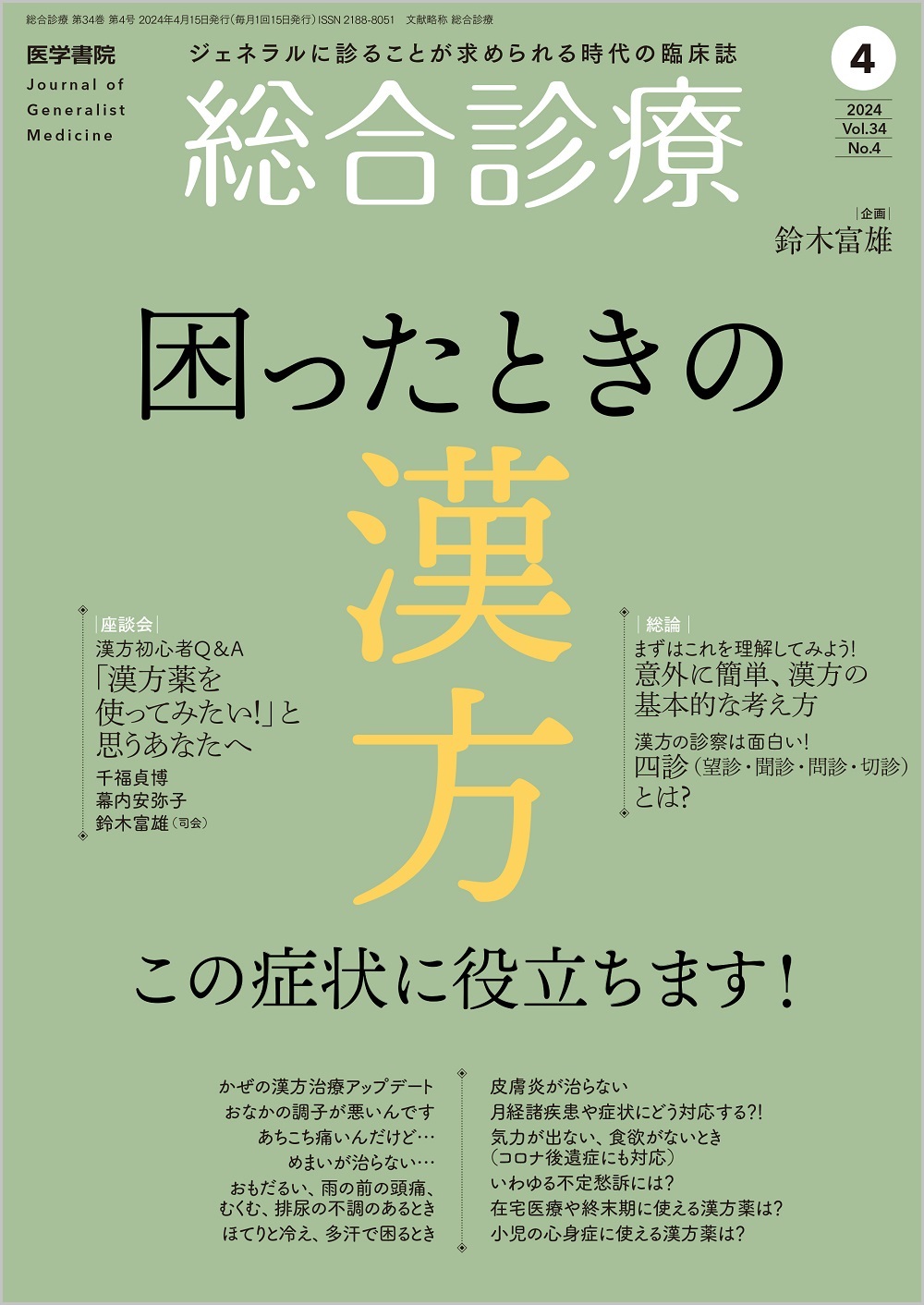

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

扉 フリーアクセス

著者: 鈴木富雄

ページ範囲:P.366 - P.367

今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題

ページ範囲:P.440 - P.440

本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。

【座談会】

—漢方初心者Q&A—「漢方薬を使ってみたい!」と思うあなたへ

著者: 千福貞博 , 幕内安弥子 , 鈴木富雄

ページ範囲:P.368 - P.376

総合診療に携わると、臓器中心の症候学的な鑑別診断では全体像が捉えにくい「未分化な訴え」や、焦点を絞りにくい「不定愁訴的な症状」に出合うことが多い。これらに対して西洋医学のアプローチではしばしば功を奏せず、東洋医学の観点に立った漢方薬でピタリと決まることがある。

これから漢方を始めたい読者、漢方を使い始めているけれども正しく使えているか自信のない読者に、本座談会をお贈りする。(鈴木富雄)

【総論】

❶—まずはこれを理解してみよう!—意外に簡単、漢方の基本的な考え方

著者: 下村裕章

ページ範囲:P.377 - P.381

筆者が大学助手の時に、慢性蕁麻疹に罹患した。抗ヒスタミン薬、ステロイド薬を内服して、3カ月経っても全く治らなかった。ところが、ある漢方薬を飲んでみたところ、3日後に全く蕁麻疹は出なくなった。東洋医学の神秘を垣間見た瞬間であった。

効果があることがわかっても、当時東洋医学を知らない筆者は、漢方薬を処方することができなかった。そんな時にある漢方のコラムに出合った。そこには、「葛根湯は寒気があるかぜに用い、その組成のうち麻黄と桂皮で悪寒を治し、葛根と芍薬で首の張りを取り、甘草・大棗・生姜は胃を守る」とあった。漢方薬はブラックボックスではないのだと思った。漢方薬は生薬の薬能の足し算であり、どのような時に使えばよいのか決まっている、約束処方であることがわかった。生薬の薬能を理解し、それを運用するための漢方理論を理解することが、漢方薬処方の一番の早道なのである。

❷—漢方の診察は面白い!—四診(望診・聞診・問診・切診)とは?

著者: 千福貞博

ページ範囲:P.382 - P.387

Q1 耳鼻科・整形外科・精神科疾患では、「腹診」は意味がない?

「腹診」は、腹部疾患の症状・所見をみるために行うのではなく、投与すべき漢方薬の選定のために行うので、必要である。

【各論 この症状で「困った!」ときの漢方の使いドコロ!】

❶かぜの漢方治療アップデート—“かぜっぽい”からインフルエンザ・COVID-19まで

著者: 吉永亮

ページ範囲:P.388 - P.391

こんなときに漢方を使ってみよう! かぜの漢方治療といえば葛根湯や麻黄湯が有名だが、それ以外にも症状や経過に応じてさまざまな漢方薬が準備されており、かぜのさまざまな症状にきめ細やかに対応できる。また対症療法が中心の西洋医学的治療に比べ、漢方治療では早期の治癒を目指して、より積極的な姿勢で治療をすることができる。さらに漢方治療の利点として、インフルエンザやCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の抗原検査が陰性であった場合(偽陰性の可能性は残る)でも治療が可能である。近年ではインフルエンザに対する麻黄湯1〜3)や、COVID-19への葛根湯と小柴胡湯加桔梗石膏の併用4,5)など、エビデンスも蓄積されてきている。

❷おなかの調子が悪いんです—腹痛、便秘、下痢などに効く漢方

著者: 喜多敏明

ページ範囲:P.392 - P.394

こんなときに漢方を使ってみよう! 器質的な疾患を除外された原因不明の腹痛、機能性の便通異常(便秘、下痢)など、「おなかの調子が悪い」と訴えて来院する患者に対しては、漢方的アプローチが効果的な場合が多い。

❸あちこち痛いんだけど…—頭痛、腰痛、関節痛に効く漢方

著者: 貝沼茂三郎

ページ範囲:P.395 - P.398

こんなときに漢方を使ってみよう! 緊張型頭痛や片頭痛、急性腰痛や慢性腰痛ならびに膠原病などの確定診断がつかない多関節痛には、漢方治療が有効な場合がある。

❹めまいが治らない…

著者: 佐藤寿一

ページ範囲:P.399 - P.401

こんなときに漢方を使ってみよう! めまいをきたす病態のなかでも、慢性あるいは反復性の経過をたどるものに対しては、西洋医学的アプローチが困難な場合も多い。そのような時は、漢方アプローチが有効な場合もある。

❺おもだるい、雨の前の頭痛、むくむ、排尿の不調のあるとき

著者: 高山真

ページ範囲:P.402 - P.404

こんなときに漢方を使ってみよう! 「体がおもだるい」「天候や気圧の変化で持病が悪化する」などの時は、漢方的に水滞と解釈され、むくみや排尿の不調もこれに該当することがしばしばある。西洋薬を使用するほどではない、もしくは西洋薬をすでに使用していても症状を繰り返す場合には、漢方的アプローチで解消することもある。

❻ほてりと冷え、多汗で困るとき

著者: 南澤潔

ページ範囲:P.405 - P.409

こんなときに漢方を使ってみよう! 冷え性、寒がりというのは、一般臨床では比較的よく聞かれる訴えであるが、現代医学的にはそもそも病気というほどでもなく、一部の疾患に伴うもの以外は特別な治療法というものも存在しない。しかし、こういう総体的な症状というのは、漢方治療が有用であることが多い。本稿では冷え・寒がりに加えて、多汗症、「寒がりなのに汗をかく」という訴えについても述べる。

❼皮膚炎が治らない

著者: 夏秋優

ページ範囲:P.410 - P.412

こんなときに漢方を使ってみよう! 原因不明の慢性湿疹(アトピー性皮膚炎を含む湿疹・皮膚炎群)では、抗ヒスタミン薬内服にステロイド薬外用といった標準的な西洋医学的治療で難治性に経過することが少なくない。そんなとき、漢方治療は症状や体質の改善に役立つことが期待できる。

❽月経諸疾患や症状にどう対応する?!

著者: 加藤育民

ページ範囲:P.413 - P.415

こんなときに漢方を使ってみよう! 月経に関する諸疾患は、西洋治療のみで対応が難しい場合もあり、漢方医療または西洋薬との併用のアプローチが有効な場合も多い。

❾気力が出ない、食欲がないとき(コロナ後遺症にも対応)

著者: 野上達也

ページ範囲:P.416 - P.419

こんなときに漢方を使ってみよう! 西洋医学的な精査によっても、原因のはっきりしない無気力や、食思不振に悩む患者は少なくない。漢方医学的なアプローチを行い、適切な漢方薬を用いることで、症状の改善が得られる場合がある。

❿いわゆる不定愁訴には?—頭痛、痛み、息苦しさetc.

著者: 網谷真理恵 , 志水倫子 , 鈴木甫

ページ範囲:P.420 - P.423

こんなときに漢方を使ってみよう! あちこち痛い、頭痛もする、息苦しさも感じる。でも検査では「異常がない」と言われて不安…。いわゆる「不定愁訴」に苦しむ患者は、西洋医学的には診断がつかないなかで症状が続くため、不安が大きくなり、医師との関係性も悪化しやすい。そのようなときには、漢方を次の一手として使ってみよう。

⓫在宅医療や終末期に使える漢方薬は?

著者: 樫尾明彦

ページ範囲:P.424 - P.428

こんなときに漢方を使ってみよう! 高齢者の在宅医療や終末期において、西洋医学的アプローチが困難となった場合に、漢方薬投与により症状が改善すれば、患者の苦痛を緩和できて在宅療養が継続できる可能性がある。

⓬小児の心身症に使える漢方薬は?

著者: 川嶋浩一郎

ページ範囲:P.429 - P.436

こんなときに漢方を使ってみよう! 小児診療では、子どもの健やかな成長発達をサポートする視点が常に必要になるので、漢方医学で自然治癒力を扶助するというアプローチは適している。

小児はさまざまな環境に依存して、ストレスを受けながら成長する。心身が未熟で経験が少ないために、ストレス環境を自ら変えたり逃避したり、ポジティブに受け取ることが難しい。そのため不安や緊張、恐怖、抑うつ感情を抱きやすく、それらの感情を身体的不定愁訴として表現しやすいため、心身症を発症しやすい。小児の心身症には、乳幼児期に夜驚症や小児疳症があり、学童期には頭痛や腹痛、めまいを訴え、過敏性腸症候群(IBS)や起立性調節障害(OD)があり、思春期に至ると不登校などの適応反応症や抑うつ症を合併したりするが1)、それぞれの場面で自然治癒力を高める漢方アプローチは、心身発達を促し、心身を逞しくする効果が期待できる。

【コラム 漢方薬とEBM】

「EBMをやっている人が、漢方なんか使っているなんて!」と言われました。

著者: 南郷栄秀

ページ範囲:P.438 - P.439

「先生、漢方使うんですか? エビデンスは大丈夫なんですか? EBMをやっている人が漢方なんか使っているなんて!」と言われました。聞いてみると、「漢方にはエビデンスがない、EBMを重視する医師が漢方を使うなんて信じられない」と言うのです。

しかし、ここにはevidence-based medicine(EBM)についての誤解があるように思います。ここで言う“エビデンス”とは、有効性が証明されたランダム化比較試験(RCT)の結果を指していて、漢方にはそれがないという主張のようです。

Editorial

さあ本特集号を手に、刺激的な漢方の旅へ! フリーアクセス

著者: 鈴木富雄

ページ範囲:P.359 - P.359

日常診療において、西洋医学だけでは解決しづらい問題に出合うことは珍しくありません。特に総合診療の現場では、このような難題によく直面します。そこで本特集では、考慮すべき選択肢の1つとして、漢方の有効性に光を当てました。

一部の方には漢方への抵抗感があるかもしれません。私自身も初めは漢方に対して、懐疑的でした。複雑な薬の名前や多岐にわたる生薬の性質、独自の理論や診断技法など、漢方を取り巻く要素は、初学者にはやや難解に感じられることでしょう。

What's your diagnosis?[256]

私のせいで、こんなことに…

著者: 田中孟 , 酒見英太

ページ範囲:P.362 - P.365

病歴

患者:61歳、男性

主訴(入院時):発熱、体動困難

現病歴:妻、息子と3人暮らし。2年前まではトラック運転手をしていたが、退職して以降はあまり食事を摂らず朝から酒を飲んで過ごしていた。1カ月ほど前から徐々に動けなくなり、最近は寝たきりになっていた。来院3日前から食事・飲酒をしなくなった。来院前日夜、体熱感があったため検温したところ38.2℃であった。来院当日、解熱しないため妻により救急要請された。

既往歴・薬剤歴:特記なし。

生活歴:正確な飲酒量は不明。1日40本の喫煙歴がある。

入院後経過:来院時はGCS(Glasgow Coma Scale)E4V1M5の意識障害、39.3℃の発熱があるが、他のバイタルサインは安定していた。仙骨部、左右大転子部、左膝、左足に褥瘡を認めた(図1)。瞳孔径は両側とも3mmだが対光反射はやや緩慢、四肢に明らかな麻痺はなかった。血液検査ではWBC・CRPの上昇、腎機能障害、高Na血症を認めたが、意識障害を説明しうるような異常はなかった。TSHは3.78μIU/mL。念のため頭部CT、MRI、髄液検査も施行したが、いずれも異常はなかった。胸部CTで左下葉背側に気道散布性の浸潤影を認めた。

アルコール利用障害によるビタミンB群の欠乏から歩行障害、認知機能障害をきたし、最終的に誤嚥性肺炎を併発したと考えた。アンピシリン・スルバクタムで治療を開始しつつ、ビタミンB群の補充を行う方針とした。褥瘡に対してはポビドンヨード含有軟膏塗布による処置を開始した。抗菌薬開始翌日には解熱が得られ、意識レベルもビタミン補充開始後すみやかに改善した。なお、治療開始前のビタミンB1は36ng/mL(24〜66ng/mL)と正常値、ビタミンB12は144pg/mL(180〜914pg/mL)と低値であった。

第12病日に発熱、血圧低下があり、腎盂腎炎による敗血症性ショックとしてメロペネムを開始、その後発育した菌の感受性結果からセフォチアムに変更し、合計2週間治療を行った。第31病日にも再度発熱があり、腎盂腎炎の再発としてセフォタキシムで治療を開始した。尿培養で緑膿菌が検出されたためセフタジジムに変更し、合計10日間治療を行った。

ところが、第43病日から傾眠となり、発語が乏しくなった。それまでは病院食をほぼ全量摂取していたが、ほとんど摂取しなくなった(=今回問題とする病態)。なお、この時点での内服薬はボノプラザン、ビタミンB1・B6・B12配合剤、ポラプレジンクのみであった。

【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・48

忘れえぬ患者と家族〜私がこのへき地に残り続ける理由〜

著者: 中村伸一

ページ範囲:P.450 - P.451

本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。

臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・14

「働き方改革」って、いったい誰得? 何得?

著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之

ページ範囲:P.452 - P.456

今月のお悩み

9年目の救急医です。救急外来で研修医の指導をしています。2024年4月から医師の「働き方改革」が本格化し、研修医の時間外労働時間も厳しく制限されることになりました。レクチャーなども時間内にする必要があり、今までと同じ量を行うのが難しくなっています。研修や医療の質が担保できるのか、研修医がきちんと成長できるのか、心配です。「これでいいのかなあ…」と、少し指導医として不全感もあります。何かアドバイスいただければ嬉しいです。

[ペンネーム:働きアリ]

オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・87

髄膜刺激徴候陰性→髄膜炎・脳炎を否定していいの?

著者: 野澤勇哉 , 中地亮 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴 , 佐藤直行

ページ範囲:P.457 - P.460

CASE

患者:87歳、女性

主訴:活気がない

現病歴:もともと日常生活動作は自立し、独歩も可能であった。X-3日からあまり喋らないようになった。X日からさらに活気がなくなり、発語も低下したため、家族に連れられ当院脳神経外科を受診。意識障害の原因精査のため血液検査、頭部MRI検査を施行し、明らかな異常所見を指摘されずに当科紹介となった。

既往歴:高血圧、Alzheimer病、骨粗鬆症、腰椎すべり症、右膝変形性股関節症、腰部脊柱管狭窄症術後。

嗜好歴:喫煙歴・飲酒歴なし。

内服薬:当院整形外科よりL-アスパラギン酸カルシウム、メコバラミン、芍薬甘草湯、プレガバリン、デュロキセチン、アセトアミノフェン、エプラジノン、ラベプラゾールNa錠、アンブロキソール、テルミサルタン、フロセミド。

アレルギー歴:薬剤・食物ともになし。

入院時身体所見:

外観:身長148.0cm、体重47.6kg、BMI 21.7kg/m2。

バイタルサイン:血圧118/76mmHg、脈拍数100回/分、体温36.9℃、SpO2 98%。

当科初診時の神経学的所見:意識清明とは言えない。やや発語が少なく名前は言えるが、生年月日や当日の日付は答えられない。瞳孔不同なし、対光反射両側減弱、眼球運動障害なし。輻輳不可、眼振なし。顔面非対称なし。舌偏位なし、舌の萎縮や線維束性収縮なし。上肢Barré徴候(-/-)、下肢Mingazzini徴候(-/+)(5cm下降)、深部腱反射では下顎反射(±)、上腕二頭筋腱反射(2+/+)、上腕三頭筋腱反射(2+/+)、腕橈骨筋腱反射(2+/+)、膝蓋腱反射(±/±)、アキレス腱反射(±/±)、Babinski徴候(-/-)、Chaddock徴候(±/±)、項部硬直(-)、Jolt accentuation(-)、Kernig徴候(-/-)。

来院時検査所見:

血液検査(X日):WBC 10,760/μL(Neut 77.9%、Lym 14.3%、Mono7.7%)、RBC 373×104/μL、Hb 11.7g/dL、Ht 34.2%、MCV 91.7fL、MCH 31.4pg、MCHC 34.2%、Plt 23×104μL、CPK 976U/L、AST 57U/L、ALT 24U/L、γ-GTP 20U/L、Alb 4.2g/dL、T-Bil 0.8mg/dL、BUN 27.0mg/dL、Cr 0.8mg/dL、Na 134.4mmol/L、K 3.3mmol/L、Cl 95.6mmol/L、Ca 9.2mg/dL、UA 5.5mg/dL、Glu 113mg/dL、CRP 0.70mg/dLであり、血液検査では電解質異常は軽度、低血糖や感染を示唆する所見を認めなかった。

頭部MRI検査:脳梗塞や脳出血は認めなかった。拡散強調像(図1矢印)、FLAIR(fluid-attenuated inversion recovery)画像(図2矢印)で左側頭葉内側の高信号が疑われた。両側海馬の萎縮あり。

臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・13

—執筆業務—忙しくてもChatGPTに負けない!? 魅力的な依頼原稿・教育資料をスイスイ書くには

著者: 中島啓

ページ範囲:P.461 - P.463

時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず、事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。

ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・13

—ご遺体の検査❹—血液検査

著者: 森田沙斗武

ページ範囲:P.464 - P.467

Case

患者:80歳、男性。妻と2人暮らし。

既往歴:不明

現病歴:数カ月前から倦怠感・食思不振などがあり、1週間前からは寝たきりになっていた。見かねた妻が受診を勧めるも頑なに拒否していたという。

某日22時に妻が様子を見た時には呼吸音が聞こえていた。しかし翌朝10時頃、妻がおむつを替えに行くと呼吸が止まっており、慌てて救急隊を要請した。10時7分に119番通報、18分に救急隊が到着し心肺停止を確認、35分に当院へ搬送され心肺蘇生処置を行った。アドレナリンを計5アンプル投与したが反応はなく、11時14分に死亡確認とした。

当院の受診歴はなく、来院時心肺停止であったため、事件性は否定できないと判断し、警察に異状死の届出を行った。警察官が来院し、事情聴取に応じた。心肺蘇生処置を行いながら鼠径部から採取した血液検査結果があったので警察に渡したところ、「血液検査からわかることはありますか?」と聞かれたが、異常値だらけであり「亡くなった方の血液の検査は参考にならないのでわかりません」と返答した。捜査が済んだ警察官はご遺体を引き取っていったが、死因はわからずじまいであった。

血液検査:pH 6.7、PaO2 32.8mmHg、PaCO2 80.3mmHg、FCOHb 1.5%、WBC 12,600/μL、Hb 6.4g/dL、Plt 80.7×104/μL。AST 1,028IU/L、ALT 806IU/L、T-Bil 1.0mg/dL、Alb 2.8g/dL、CK 27,660IU/L、Cr 6.86mg/dL、BUN 92.2mg/dL、CRP 4.50mg/dL、Glu 35mg/dL、HbA1c 6.2%、Na 153mEq/L、K >10.0mEq/L、Cl 110mEq/L。

投稿 GM Clinical Pictures

ますます増悪する意識障害

著者: 秋山由樹 , 若林崇雄 , 古川直幸 , 石橋幹之介 , 須藤大智 , 渡邉智之

ページ範囲:P.469 - P.470

CASE

患者:自閉症、知的障害のある、51歳、男性。

主訴:意識障害、発熱。

現病歴:搬送4日前に階段から転落して頭部を受傷した。搬送3日前に脳神経外科を受診して頭部CTを、搬送前日に頭部MRIを撮像したが、異常を認めなかった。搬送当日朝より38℃台の発熱とSpO2低下を認めたため、当院へ搬送された。

服薬・生活歴:内服薬なし。飲酒・喫煙歴なし。

初診時バイタルサインにおいて、JCS(Japan Coma Scale)Ⅱ-30の意識障害とSpO2 96%(鼻カヌラ1L/分)の低酸素を認めた。また身体所見において、右下肺背側に吸気時のcoarse crackleを聴取した。胸部CTでは同部位に一致して浸潤影を認め、感染性肺炎と診断した。

入院後、われわれはABPC/SBT(アンピシリン・スルバクタム)3g 1日3回投与を開始した。喀痰培養からは口腔内常在菌のみ検出され、起因菌の特定には至らなかった。炎症や低酸素は速やかに改善が得られたが、JCSⅢ-100の意識障害が遷延した。意識障害の鑑別に基づき腰椎穿刺を実施したが、異常は認められなかった。このため第6病日に頭部MRIを再検査した。頭部MRI画像の拡散強調画像を示す(図1)。

#総合診療

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.428 - P.428

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.442 - P.442

#医学書院の新刊 フリーアクセス

ページ範囲:P.443 - P.445

#書評:はじめての漢方診療十五話[WEB動画付] 第2版/はじめての漢方診療ノート 第2版 フリーアクセス

著者: 貝沼茂三郎

ページ範囲:P.447 - P.447

漢方の素晴らしい世界へ誘う指南書

私が三潴忠道先生から『はじめての漢方診療 十五話』に書かれている内容について直接講義を受けたのは25年前のことである。当時の資料は現在の『はじめての漢方診療ノート』に掲載されている図表の一部が印刷されたもので、三潴先生の診療が終わってから連夜直接講義を受けたことを今でも懐かしく覚えている。そして現在、私が漢方に傾倒するための基礎をしっかり築くことができたのは、この連日の講義のおかげである。そのため、その時の講義内容が『はじめての漢方診療 十五話』という形で書籍になってから、私は自身が行う勉強会のテキストとして本書を使用し、自分1人で読んだ回数も含めるとこの書籍には相当な回数お世話になってきた。そこで、第2版ではどのように改訂されたのか、わくわくしながら拝読した。

#書評:Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル フリーアクセス

著者: 小松康宏

ページ範囲:P.449 - P.449

ページごとに感嘆が止まらない輸液・水電解質の実践書

本書を手に取り読み始めると、数頁ごとに「うわー」「うわー」と感嘆してしまう。輸液・水電解質の基本と臨床の実際とを、著者の深い知識と経験のもとに、それを気づかせないようなさらりとした文体で、読者にとってわかりやすいように書かれているからだ。学生や研修医は気軽に読めるだろうし、指導医クラスは行間に埋もれている腎生理学に気づくとともに、自らの経験を思い返して納得することであろう。

私は、学生時代から輸液・水電解質に関心をもち続けてきた。臨床実習で提出したレポートは「麻酔と電解質異常」で、卒後、医師になってからも輸液・水電解質の勉強は楽しかった。いくつかの解説書も出版させていただいたが、今回、長澤将先生の書かれた本書を読み、もう私の出番はないなと感じた次第である。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.360 - P.361

『総合診療』編集方針 フリーアクセス

ページ範囲:P.472 - P.472

1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。

2018年1月 『総合診療』編集委員会

読者アンケート

ページ範囲:P.473 - P.473

『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.474 - P.475

お得な年間購読のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.475 - P.476

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.477 - P.478

基本情報

バックナンバー

34巻12号(2024年12月発行)

特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで

34巻11号(2024年11月発行)

特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦

34巻10号(2024年10月発行)

特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト

34巻9号(2024年9月発行)

特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方

34巻8号(2024年8月発行)

特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い

34巻7号(2024年7月発行)

特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?

34巻6号(2024年6月発行)

特集 医師のウェルビーイング

34巻5号(2024年5月発行)

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

34巻4号(2024年4月発行)

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

34巻3号(2024年3月発行)

特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール

34巻2号(2024年2月発行)

特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ

34巻1号(2024年1月発行)

特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス

33巻12号(2023年12月発行)

特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.

33巻11号(2023年11月発行)

特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3

33巻10号(2023年10月発行)

特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう

33巻9号(2023年9月発行)

特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門

33巻8号(2023年8月発行)

特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」

33巻7号(2023年7月発行)

特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める

33巻6号(2023年6月発行)

特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)

33巻5号(2023年5月発行)

特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例

33巻4号(2023年4月発行)

特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!

33巻3号(2023年3月発行)

特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで

33巻2号(2023年2月発行)

特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!

33巻1号(2023年1月発行)

特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え

32巻12号(2022年12月発行)

特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!

32巻11号(2022年11月発行)

特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで

32巻10号(2022年10月発行)

特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?

32巻9号(2022年9月発行)

特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!

32巻8号(2022年8月発行)

特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!

32巻7号(2022年7月発行)

特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座

32巻6号(2022年6月発行)

特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3

32巻5号(2022年5月発行)

特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況

32巻4号(2022年4月発行)

特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患

32巻3号(2022年3月発行)

特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?

32巻2号(2022年2月発行)

特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート

32巻1号(2022年1月発行)

特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学

31巻12号(2021年12月発行)

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

31巻11号(2021年11月発行)

特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!

31巻10号(2021年10月発行)

特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!

31巻9号(2021年9月発行)

特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?

31巻8号(2021年8月発行)

特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。

31巻7号(2021年7月発行)

特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー

31巻6号(2021年6月発行)

特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見

31巻5号(2021年5月発行)

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

31巻4号(2021年4月発行)

特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!

31巻3号(2021年3月発行)

特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。

31巻2号(2021年2月発行)

特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで

31巻1号(2021年1月発行)

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

30巻12号(2020年12月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2

30巻11号(2020年11月発行)

特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考

30巻10号(2020年10月発行)

特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ

30巻9号(2020年9月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】

30巻8号(2020年8月発行)

特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集

30巻7号(2020年7月発行)

特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック

30巻6号(2020年6月発行)

特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!

30巻5号(2020年5月発行)

特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文

30巻4号(2020年4月発行)

特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!

30巻3号(2020年3月発行)

特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール

30巻2号(2020年2月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】

30巻1号(2020年1月発行)

特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか

29巻12号(2019年12月発行)

特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療

29巻11号(2019年11月発行)

特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見

29巻10号(2019年10月発行)

特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル

29巻9号(2019年9月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)

29巻8号(2019年8月発行)

特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール

29巻7号(2019年7月発行)

特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!

29巻6号(2019年6月発行)

特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から

29巻5号(2019年5月発行)

特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38

29巻4号(2019年4月発行)

特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く

29巻3号(2019年3月発行)

特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31

29巻2号(2019年2月発行)

特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!

29巻1号(2019年1月発行)

特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル

28巻12号(2018年12月発行)

特集 こんなときこそ漢方を!

28巻11号(2018年11月発行)

特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ

28巻10号(2018年10月発行)

特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき

28巻9号(2018年9月発行)

特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして

28巻8号(2018年8月発行)

特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard

28巻7号(2018年7月発行)

特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40

28巻6号(2018年6月発行)

特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力

28巻5号(2018年5月発行)

特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!

28巻4号(2018年4月発行)

特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?

28巻3号(2018年3月発行)

特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。

28巻2号(2018年2月発行)

特集 頭痛患者で頭が痛いんです!

28巻1号(2018年1月発行)

特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。

27巻12号(2017年12月発行)

特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After

27巻11号(2017年11月発行)

特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health

27巻10号(2017年10月発行)

特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付

27巻9号(2017年9月発行)

特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい

27巻8号(2017年8月発行)

特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!

27巻7号(2017年7月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編

27巻6号(2017年6月発行)

特集 「地域を診る医者」最強の養成法!

27巻5号(2017年5月発行)

特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!

27巻4号(2017年4月発行)

特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。

27巻3号(2017年3月発行)

特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠

27巻2号(2017年2月発行)

特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!

27巻1号(2017年1月発行)

特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」

26巻12号(2016年12月発行)

特集 これでパッチリ! 眼の健康問題

26巻11号(2016年11月発行)

特集 続・しびれるんです!

26巻10号(2016年10月発行)

特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人

26巻9号(2016年9月発行)

特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波

26巻8号(2016年8月発行)

特集 The 初診外来

26巻7号(2016年7月発行)

特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト

26巻6号(2016年6月発行)

特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”

26巻5号(2016年5月発行)

特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患

26巻4号(2016年4月発行)

特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療

26巻3号(2016年3月発行)

特集 こんな時は漢方でしょう!

26巻2号(2016年2月発行)

特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで

26巻1号(2016年1月発行)

特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム

25巻12号(2015年12月発行)

特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア

25巻11号(2015年11月発行)

特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学

25巻10号(2015年10月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2

25巻9号(2015年9月発行)

特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?

25巻8号(2015年8月発行)

特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら

25巻7号(2015年7月発行)

特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア

25巻6号(2015年6月発行)

特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時

25巻5号(2015年5月発行)

特集 咳を聴きとり,咳を止める

25巻4号(2015年4月発行)

特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療

25巻3号(2015年3月発行)

特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回

25巻2号(2015年2月発行)

特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス

25巻1号(2015年1月発行)

特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法