近年、患者の意思決定支援が注目を浴びている。

それ自体は望ましい流れだが、患者との対話はあくまで“診断プロセスの一部”である。

その前段階の「問題設定」「議題設定」「推奨立案」といった医師の臨床判断の質が、患者との対話の質を左右する。

しかし日常臨床において、熟達した総合診療医は経験に基づき直観的に判断することも多く、判断根拠を言語化して後輩に説明するといった習慣は一般的とは言いがたい。

若手医師が臨床判断力を磨くには、自ら経験を積むしかなく、成長には時間を要する。

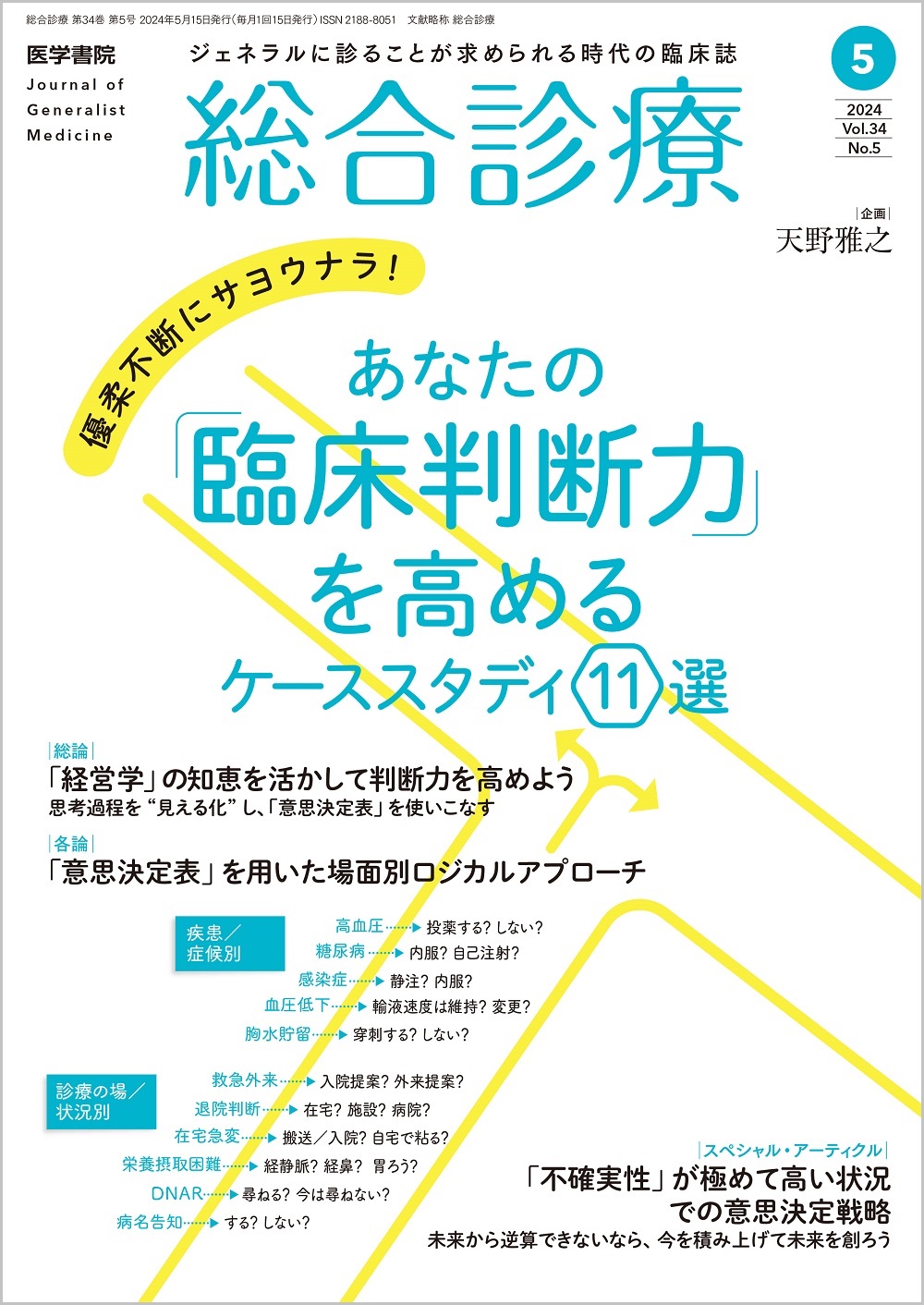

そこで本特集では、「医師の臨床判断」に焦点を当てた。

意思決定の基本理論である「意思決定表」を用いて事例を解説することで熟達医の判断プロセスを“見える化”し、読者の「臨床判断力」の向上を図る。

患者の意思決定支援をするためにも、まずは“医師の意思決定”を支援したい。

雑誌目次

総合診療34巻5号

2024年05月発行

雑誌目次

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

扉 フリーアクセス

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.490 - P.491

今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題

ページ範囲:P.559 - P.559

本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。

【総論】

「経営学」の知恵を活かして判断力を高めよう—思考過程を“見える化”し、「意思決定表」を使いこなす

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.492 - P.496

私たちは日常生活において当たり前のように意思決定を行っているが、当たり前すぎて“意思決定そのもの”を深く考える機会は少ないかもしれない。本稿では、各論で解説される各Caseをより深く理解し楽しんでいただくため、意思決定のプロセスを総論的に紹介する。

【各論:「意思決定表」を用いた場面別ロジカルアプローチ】 「疾患/症候別」臨床判断ケーススタディ

❶高血圧—投薬する? しない?

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.497 - P.501

高血圧は、意思決定に使用できるエビデンスも比較的豊富だが、それでも判断に迷うのが臨床現場のリアルだろう。慢性疾患は、結果がすぐ目に見える形で現れず、「何が正解だったか」の判定が難しい。その時点でベストと思われる判断を、患者さん・ご家族と共に積み重ねていく姿勢が重要だ。若手医師が困りがちなケースを通して、臨床判断を追体験してみてほしい。

❷糖尿病—内服? 自己注射?

著者: 宮植和希 , 五十野桃子 , 五十野博基

ページ範囲:P.502 - P.507

糖尿病の治療法として、「経口剤」と「注射剤」のどちらを選択するかは、患者ごとに異なる複雑な問題である。治療の目的は、血糖コントロールを最適化し、合併症のリスクを最小限に抑えることにあるが、患者の生活様式や病態、薬剤の副作用など、多くの要素がこの決定に影響を与える。本稿では症例に基づき、治療薬選択に対してのロジカルなアプローチを提示したい。

❸感染症—静注? 内服?

著者: 伊東完

ページ範囲:P.508 - P.512

細菌感染症の治療として、真っ先に思い浮かぶのが「抗菌薬」である。「重症」であれば静注抗菌薬を使用し、「軽症」であれば経口抗菌薬を使用することが多い。細菌性髄膜炎や骨髄炎などは静注抗菌薬の使用が原則という例外こそあれ(COMS基準)、このあたりの判断に迷うケースは少ないだろう。しかし、「中等症」の場合はどうだろう。入院が必要かもしれないが、外来で治療を完遂することもできてしまいそうな、いわゆる“ボーダーライン”の場合だ。本稿では、症例を通して、読者のみなさんとともに「静注抗菌薬」と「経口抗菌薬」の使い分けを再考し深めることを目標とする。

❹血圧低下—輸液速度は維持? 変更?

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.513 - P.517

輸液選択や速度指示について、現場慣れしている医師は“直観”で選ぶ場面も多いだろう。その意思決定過程を初学者に伝えるためには、その直観をあえて言語化し、“見える化”する必要がある。患者状態に応じた細かな調整が必要であり、画一的な最善のプロトコルを定めがたい領域であるが、徐々にエビデンスが蓄積されつつある。本稿を通して、“当たり前”を再考する過程を追体験していただければ嬉しい。

❺胸水貯留—穿刺する? しない?

著者: 山本晴香

ページ範囲:P.518 - P.522

胸水貯留の原因は多岐にわたる。片側胸水では「悪性腫瘍」や「膿胸」などが疑われるため積極的に性状を確認するが、両側胸水の多くは「漏出性胸水」で胸腔穿刺を行わず経過をみる場合が多い。ただし、「両側胸水」でも胸腔穿刺を施行しないと診断がつかないケースもある。本稿では、そうした悩ましいケースを通じ、「胸腔穿刺をするかどうか」の臨床判断を追体験してみてほしい。

「診療の場/状況別」臨床判断ケーススタディ

❶救急外来—入院提案? 外来提案?

著者: 平松由布季

ページ範囲:P.523 - P.527

「入院関連機能障害」によるフレイル進行の危惧に加え、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)流行に伴う「病床逼迫」もあり、救急外来での入院要否はより慎重な判断が求められるようになった。疾患によって「Clinical Prediction Rule」も使えるが、これだけでは入院の要否を決めがたいと日々実感している読者も多いだろう。「入院要否」の判断の一例を追体験してみてほしい。

❷退院判断—在宅? 施設? 病院?

著者: 次橋幸男

ページ範囲:P.528 - P.532

退院時に考慮される状況は個人差が大きく、それぞれの患者さんに配慮した判断が求められる。そのため、「何が正解だったか」の判定も難しい。だからこそ、その時点でベストと思われる判断を積み重ね、その結果を検証し続ける姿勢が求められる。本稿では、退院ケースを追体験することで、“退院判断力”の向上を目指してもらいたい。

❸在宅急変—搬送/入院? 自宅で粘る?

著者: 合田建

ページ範囲:P.533 - P.538

在宅急変においては、医療資源が限られ、「不確実性」(p.556)が高い状況で意思決定に迷う場面が多い。エビデンスがある部分/ない部分を意識しながら、患者さんを取り巻く環境も考慮しつつ意思決定をしていく必要がある。本稿では、在宅診療の現場で困りがちなケースを通して、臨床判断を追体験してみてほしい。また、病院で患者を受け入れる側も、このような意思決定の過程があるということを意識して診療に活かしてもらいたい。

❹栄養摂取困難—経静脈? 経鼻? 胃ろう?

著者: 矢吹拓

ページ範囲:P.539 - P.544

「栄養摂取をどうするか?」という問題は、回復可能性と患者意向に加え、倫理的課題も多く、一筋縄ではいかない。ほぼすべての人にとってこの課題に直面するタイミングがあり、普遍的な問題でもある。本稿では、比較的よく遭遇するケースを通して臨床判断の選択肢をみていこう。

❺DNAR—尋ねる? 今は尋ねない?

著者: 大宮萌子 , 綿貫聡

ページ範囲:P.545 - P.550

日本の臨床現場では、患者・家族に入院中の急変時対応について意向を尋ねることは広く行われている。しかし、その意向の1つである「DNAR(do not attempt resuscitation)」は、概念形成から60年ほど経ったものの、この言葉の捉え方に誤解がある場面を多々見かける。本稿では、DNARを「心肺停止時にのみ有効な指示で、蘇生の可能性が低い場合に適応のない心肺蘇生を行わないこと」と定義し、臨床でよく遭遇するケースを通して意思決定支援を追体験してみてほしい。

❻病名告知—する? しない?

著者: 柏木秀行

ページ範囲:P.551 - P.555

「令和の時代にもなって、病名告知をしないなんて選択肢はあるの!?」。タイトルを読まれて、若手の先生はそのように感じられたかもしれません。でも、「きちんと病名を告知し、患者さんがベストの治療選択をできるようにするべし!」なんて正論を振りかざすだけでは、渡り合っていけないのがリアルワールドだったりします。時々経験する「病名告知をする vs しない」という臨床判断について、何が私たちを悩ませているのでしょうか? そして、患者・家族本位で考えると、この問題にどのようにアプローチできるでしょうか? 本稿では、それを整理してみます。

【スペシャル・アーティクル】

「不確実性」が極めて高い状況での意思決定戦略—未来から逆算できないなら、今を積み上げて未来を創ろう

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.556 - P.558

本特集を通し、“目指したい未来”である「目的」から逆算して「目標」を設定し、目標から逆算して「選択肢」をあげ、そして1つを選ぶという意思決定プロセスを具体例とともに紹介した。しかし現実世界には、さまざまなレベルの「不確実性」が存在し、意思決定を難しくさせる。本稿では発展編として、不確実性が高い場面での意思決定戦略を紹介したい。

Editorial

「臨床判断力」を鍛え、患者とともに“正しく”悩もう! フリーアクセス

著者: 天野雅之

ページ範囲:P.489 - P.489

臨床判断は難しい。“ガイドラインがない領域”や、“価値観を踏まえた個別判断”ともなれば、その難しさは倍増する。この判断力は、各医師が経験を積み、長い年月をかけて個別に体得してきたものだ。しかし診療や教育の現場にも、「効率化」や「マニュアル化」が求められる時代になった。このギャップに苦しむ医師も多いと思われるが、「必要は発明の母」とも言われるように、これはむしろ“イノベーション”のチャンスかもしれない。

熟達医のもつ「まだ言語化されていない経験知」を若手医師に伝授できれば、若手医師は“中腹地点”まで一気に近道することができ、全世代で“さらなる高み”を目指せるのではないか? 熟達医のアタマの中を“のぞき見”させていただき、思考過程を“見える化”できれば、読者のみなさんのお役に立てるのではないか? そうした思いから本特集を企画した。

GM Group Dynamics・11

シン・若手病院総合診療医カンファレンス

著者: 貝田航 , 合田建

ページ範囲:P.479 - P.479

退院支援は得意でしょうか? 入院患者さんが退院後に安心して生活を送れるようソーシャルワークを行うことが重要と考えながらも、何を行えばいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで2023年12月23日(土)に、日本プライマリ・ケア連合学会 若手医師支援部門病院総合医チーム×日本病院総合診療医学会若手部会による合同企画セミナー「第3回シン・若手病院総合診療医カンファレンス」を、「今日から始める退院支援—よりスムーズな医療連携のヒ・ケ・ツ」と題して開催し、スムーズな退院支援を進めるための方法を学ぶべく、西岡大輔医師(大阪医科薬科大学 医学研究支援センター医療統計室)、宇都宮宏子看護師(在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス)、前田小百合社会福祉士(三重県立志摩病院 地域医療センター)をお招きしました。

立場の異なる講師が共通して示した大事な視点、それは「医療が人生を遮断してはいけない。医療とはあくまで資源の1つであり、生活を奪うことやその人の生活に役に立たない医療は提供してはいけない」ということでした。医療は、患者さんの人生のメインではなく“少しだけ人生を生きやすくするためのサポート”と捉えるのがよさそうです。また次の“5箇条”のような視点をもつことが、「退院支援」には重要だと考えられました。❶医療者の判断で「在宅は無理」と言わないこと。それを決めるのは地域であり、病院ではない。❷自宅や患者の背景を意識した治療ゴールを定める。最適の医療でなくても、生活の中で行える内服・注射の頻度で医療の調整を行う。❸24時間の安心・安全はどこにいても存在しない。「何かあるのが当たり前」と考えることが生活の始まりである。❹医療・福祉の専門職だけでは限界がある。民生委員やご近所の力も借りることで生活は成り立っている。❺患者さんに合わせた説明を。医療者からすれば同じ説明内容でも、患者さんにとっては初めてのことが多い。

What's your diagnosis?[257]

なければつくればいいじゃない。

著者: 穂積未来 , 風間亮 , 浜田禅

ページ範囲:P.481 - P.485

病歴

患者:78歳、男性

主訴:発熱、呼吸困難

現病歴:2週間前より緩徐に労作時呼吸困難と食欲低下が出現した。かかりつけ医を受診し、蛋白尿を指摘された。前医に紹介され、胸部X線で胸水貯留を指摘され、フロセミド40 mgの処方を受けた。呼吸困難が悪化し、9日前に前医を再診した。胸水の改善がないため、同日に入院となった。抗菌薬治療(タゾバクタム・ピペラシリン)を受けるが、胸水貯留および低酸素血症は増悪した。前日にステロイドパルス治療(メチルプレドニゾロン1 g)開始となり、当院へ転院となった。

既存症:高血圧症

既往歴:陳旧性脳梗塞

内服薬:クロピドグレル、酸化マグネシウム

アレルギー:なし

嗜好歴:機会飲酒、喫煙は19〜55歳に20本/日

家族歴:兄と弟が胃癌

生活歴:軽度の認知機能低下はあるがADL自立、介護認定なし、妻と2人暮らし

対談|医のアートを求めて・8

医療×写真—水中写真という芸術

著者: 鍵井靖章 , 平島修

ページ範囲:P.565 - P.572

日本の水中写真家としてトップランナーである鍵井氏とは、南の島タヒチの海の中で出会った。それ以来、氏のプロの写真家としての姿勢や向き合い方、そして写真そのものの芸術性に感銘を受け続けている。

本対談では、水中写真家として第一線で活躍され続けている鍵井氏に、写真家であること、水中に潜るということ、プロフェッショナリズム、写真というアートの力、そしてそこにつながる医療について話を聞いた。(平島修)

オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・88

発熱・皮疹でピンときても、診断はまだ難しい

著者: 又吉貴也 , 佐藤直行 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴

ページ範囲:P.573 - P.578

CASE

患者:68歳、男性。

主訴:発熱、関節痛、皮疹。

現病歴:入院3週間前に38℃台の発熱と咽頭痛を自覚し、近医を受診した。COVID-19の抗原検査は陰性で、対症療法で経過観察となった。咽頭痛は翌日には軽快したが、以降も時々はごく軽度に自覚していた。発熱については、昼37℃台で夕方から夜にかけては38℃台となるような熱型で持続していた。

入院10日前には、発熱に加えて動悸の自覚もあったため、再度近医を受診した。胸部X線写真と尿検査は正常であり、経過観察、動悸に関しては以前に処方されていたベラパミルを内服して対応した。その後も同様の発熱は持続しており、入院7日前には右頸部痛と両側顎下リンパ節の腫大、瘙痒感を伴う前胸部と両側大腿部の皮疹があり近医皮膚科を受診、オロパタジンが処方された。

入院5日前には寒気と乾性咳嗽、左腰痛もあったため、以前に受診歴のある当院肝臓内科を受診した。血液検査、尿検査を施行されたが、WBC 8,500/μL、AST 41U/L、ALT 29U/L、LDH 389U/L、ALP 77U/L、CRP 3.24mg/dL、蛋白(1+)という結果で、熱源を含め症状の原因は不明とされた。

入院4日前からは右第5指DIP(遠位指節間)関節の発赤と腫脹、左膝と左側胸部の疼痛が出現した。

入院当日に当科外来を紹介受診した。食事摂取量は普段の6割程度になっており、体重はこの3週間で1.5kg減少していた。当科受診前の1週間は夜中に着替えなければならないほど汗をかいていた。朝のこわばりやRaynaud現象、日光過敏、乾燥症状、口内炎、鼻汁は経過中にはみられなかった。発熱してからは軽い頭痛を感じるようになった。

既往歴:20年前に左側胸部の帯状疱疹、発作性上室性頻脈、前立腺肥大症、B型肝炎ウイルスのキャリア。

内服歴:ナフトピジル50mg 1日1回 朝食後、フェキソフェナジン60mg 1日2回 朝夕食後、アセトアミノフェン500mg 発熱時頓用、ベラパミル40mg 動悸時頓用、その他サプリメント等の内服なし。

家族歴:悪性腫瘍や自己免疫疾患を含めて特記事項なし。

生活・社会歴、喫煙歴:なし。

飲酒歴:5年前から断酒。

アレルギー歴:イセエビ、市販の解熱鎮痛薬で皮疹と瘙痒感あり。

職業:農業関係の研究員。

ペット:飼育なし、シックコンタクトなし。

【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・49

じぶんの時間

著者: 杉田陽一郎

ページ範囲:P.594 - P.595

本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。

臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・14

—教育—忙しい臨床のなかで若手医師を教える方法は?

著者: 中島啓

ページ範囲:P.597 - P.599

時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず、事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。

ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・14

—ご遺体の検査❺—CT検査〈その1〉

著者: 森田沙斗武

ページ範囲:P.600 - P.603

Case

患者:66歳、男性

既往歴:不明

現病歴:妻・娘・孫の4人暮らし。体調不良の訴えは特になかったが、元来肥満体で、健康診断では高血圧や脂質異常症などを指摘されるも放置していたという。

某日23時に寝室で就寝したのが最終生存確認。

翌朝6時に娘が、洗面所前の廊下でうつ伏せに倒れているのを発見した。娘は看護師であったため、急いで仰向けにし、呼びかけながら脈をとり、心臓マッサージを開始。6時6分に119番通報、15分に救急隊が到着し心肺停止(CPA)を確認、42分に当院搬送となった。心肺蘇生処置を続ける予定であったが、硬直と死斑が確認されたため、家族に断ってから処置を中止し、7時5分に死亡確認とした。

明らかな外傷はないものの、娘から死因について質問されたため、救命処置の一環としてCT検査を行うこととした。放射線科の責任者に「当院のCTはご遺体の検査をするものではない。保険請求できるのか」などと難色を示されたが、最終的に「CTによって異状死の届け出を判断する必要がある」と医療安全委員会の許可が下りたため、10時10分にCT検査を行った。両肺野に広範なすりガラス影を認め間質性肺炎ではないかと考え、放射線読影医に相談に行ったが「急性期の間質性肺炎にも見えるが、ご遺体の画像診断に責任がもてないから読影はしない」と言われた。

娘からの話によると、生前に発熱や呼吸困難の訴えもなく、臨床経過としては間質性肺炎ではないように思えた。CTで致命的な外傷がないことは確認できたものの、死因の判断ができず院外CPAであるため、結局異状死の届出を行った。

警察捜査によっても事件性なしと判断され、最終的に警察医によって「虚血性心疾患」と診断された。死因について、救急担当医としては納得できなかったがどうすることもできなかった。

臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・15

外来で指導する時も、learning climateはいつも晴れ晴れ!

著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之

ページ範囲:P.604 - P.608

今月のお悩み

初期研修医の「外来研修」が始まって4年目になりますが、1年ごとに研修医が入れ替わり、かつ教えることが多岐にわたりすぎるので困っています。態度が悪い研修医には「ケツの穴から指突っ込んで、奥歯をガタガタ言わせてやろうか!」と思う気持ちをグッとこらえていますが、みなさんはどうされているのでしょうか?

[ペンネーム:ふーみん]

投稿 GM Report

若手総合診療医としてJMATでの能登派遣を振り返って—災害医療に活かせる総合診療とは?

著者: 赤澤英将 , 大塚勇輝 , 藤原真治 , 片岡仁美 , 大塚文男

ページ範囲:P.560 - P.563

「生きてるよ!ありがとう!!」

2024年1月1日、能登半島地震発災。能登半島北部の実家に帰省中で連絡のつかなかった大学時代の親友から上記の返信があったのは、1月2日の深夜でした。これほどまでに同年代の身近な人の死を意識し、その生存から安堵したことはなく、災害は親しい人を予告なく奪い去りうる事象なのだと改めて感じました(図1)。

GM Clinical Pictures

突然死の原因は?

著者: 島垣俊理 , 加藤爾 , 廣瀬保夫 , 吉村宣彦

ページ範囲:P.579 - P.580

CASE

患者:30代、男性。

現病歴:突然物音がしたため家族が様子を見に行くと倒れており、呼びかけても反応がなく、救急要請された。

救急隊接触時は心肺停止状態であり、初期波形はPEA(無脈性電気活動)であった。

心肺蘇生、アドレナリン投与が行われるも、搬送中に心静止へ移行した。

当院搬送後も自己心拍の再開はなく、救急外来で死亡を確認した。

既往歴:知的障害、てんかん。

内服薬:バルプロ酸ナトリウム。

検査:死因検索を目的に、全身CTを施行した(図1、2)。

#総合診療

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.582 - P.585

#今月の連載関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.577 - P.577

#今月の連載関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.608 - P.608

#医学書院の新刊 フリーアクセス

ページ範囲:P.586 - P.589

#参加者募集 フリーアクセス

ページ範囲:P.585 - P.585

#書評:病状説明—ケースで学ぶハートとスキル フリーアクセス

著者: 藤沼康樹

ページ範囲:P.591 - P.591

医師は患者の診断と治療を行う仕事であると、一般にはイメージされています。しかし実は、患者や家族に何らかの「説明」をすることに、多くの時間を費やしています。入院時の説明、病状の説明、予後の説明、退院や転院の説明、お看取り後の説明など、実に多くの場面で「説明」をしているのです。

こうした「説明」がわかりやすいタイプの医師と、わかりにくい・伝わりにくいタイプの医師がいることは、私の経験上も明らかです。たとえば、病状説明をする時に、疾患の病態生理をまるで学生に講義するように行う医師もいれば、まず患者の様子をみて「いかがですか?」と開かれた質問を使って説明相手の感情にアプローチする医師もいます。おそらく説明する内容(コンテンツ)は医学知識に由来するものでしょうが、その語り口はほぼ個々の医師の「個性」と従来は見なされていたように思います。この個性は医師自身の生育史や価値観に相当依存したもので、ある種のバイアスに満ちています。しかも、退院や転院の説明などは、医学知識の伝達というよりは、ある種の「意思決定」を伝えて同意をしてもらうということです。また、治療の説明は、患者・家族と医療者で共同の意思決定を要するので、単なる伝達ではありえず、ヘルスコミュニケーションのなかでも最も難しい部類に入るものです。「個性」だけに依存していると、うまくいかない場合の対処に困り、医師自らが“困難事例”を生み出してしまうことになりかねません。

#書評:患者の意思決定にどう関わるか?—ロジックの統合と実践のための技法 フリーアクセス

著者: 秋山美紀

ページ範囲:P.592 - P.592

「膵臓のがんが、肝臓のあちこちに転移してます」。今年7月、都内のがん専門病院で、母が宣告を受けた。説明を聞いた母の口から最初に出てきた言葉は、「先生、今年パスポートを10年更新したばかりなんですけど…」だった。説明した医師も、隣にいた私も意表を突かれ、しばしの沈黙となった。

著者の尾藤誠司氏は、ロック魂をもった総合診療医であり、臨床現場の疑問に挑戦し続けるソリッドな研究者でもある。諸科学横断的な視座から探求し続けてきた研究テーマは、臨床における「意思決定」(医師決定ではなく意思決定)である。尾藤氏は約15年前に『医師アタマ—医師と患者はなぜすれ違うのか?』(医学書院、2007)を出版し、誤ったエビデンス至上主義がはびこりつつあった医学界へ一石を投じた。その数年後には、一般向けに『「医師アタマ」との付き合い方—患者と医者はわかりあえるか』(中公新書クラレ、2010)という新書を出した。帯に「医師の取扱説明書」とあるとおり、患者・市民が医師の思考パターンを理解し、良好な関係を築けるような知恵が詰まったわかりやすい書籍だった。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.486 - P.487

『総合診療』編集方針 フリーアクセス

ページ範囲:P.488 - P.488

1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。

2018年1月 『総合診療』編集委員会

読者アンケート

ページ範囲:P.593 - P.593

『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.610 - P.611

お得な年間購読のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.611 - P.612

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.613 - P.614

基本情報

バックナンバー

34巻12号(2024年12月発行)

特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで

34巻11号(2024年11月発行)

特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦

34巻10号(2024年10月発行)

特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト

34巻9号(2024年9月発行)

特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方

34巻8号(2024年8月発行)

特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い

34巻7号(2024年7月発行)

特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?

34巻6号(2024年6月発行)

特集 医師のウェルビーイング

34巻5号(2024年5月発行)

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

34巻4号(2024年4月発行)

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

34巻3号(2024年3月発行)

特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール

34巻2号(2024年2月発行)

特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ

34巻1号(2024年1月発行)

特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス

33巻12号(2023年12月発行)

特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.

33巻11号(2023年11月発行)

特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3

33巻10号(2023年10月発行)

特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう

33巻9号(2023年9月発行)

特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門

33巻8号(2023年8月発行)

特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」

33巻7号(2023年7月発行)

特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める

33巻6号(2023年6月発行)

特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)

33巻5号(2023年5月発行)

特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例

33巻4号(2023年4月発行)

特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!

33巻3号(2023年3月発行)

特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで

33巻2号(2023年2月発行)

特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!

33巻1号(2023年1月発行)

特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え

32巻12号(2022年12月発行)

特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!

32巻11号(2022年11月発行)

特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで

32巻10号(2022年10月発行)

特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?

32巻9号(2022年9月発行)

特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!

32巻8号(2022年8月発行)

特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!

32巻7号(2022年7月発行)

特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座

32巻6号(2022年6月発行)

特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3

32巻5号(2022年5月発行)

特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況

32巻4号(2022年4月発行)

特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患

32巻3号(2022年3月発行)

特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?

32巻2号(2022年2月発行)

特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート

32巻1号(2022年1月発行)

特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学

31巻12号(2021年12月発行)

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

31巻11号(2021年11月発行)

特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!

31巻10号(2021年10月発行)

特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!

31巻9号(2021年9月発行)

特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?

31巻8号(2021年8月発行)

特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。

31巻7号(2021年7月発行)

特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー

31巻6号(2021年6月発行)

特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見

31巻5号(2021年5月発行)

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

31巻4号(2021年4月発行)

特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!

31巻3号(2021年3月発行)

特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。

31巻2号(2021年2月発行)

特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで

31巻1号(2021年1月発行)

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

30巻12号(2020年12月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2

30巻11号(2020年11月発行)

特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考

30巻10号(2020年10月発行)

特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ

30巻9号(2020年9月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】

30巻8号(2020年8月発行)

特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集

30巻7号(2020年7月発行)

特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック

30巻6号(2020年6月発行)

特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!

30巻5号(2020年5月発行)

特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文

30巻4号(2020年4月発行)

特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!

30巻3号(2020年3月発行)

特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール

30巻2号(2020年2月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】

30巻1号(2020年1月発行)

特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか

29巻12号(2019年12月発行)

特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療

29巻11号(2019年11月発行)

特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見

29巻10号(2019年10月発行)

特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル

29巻9号(2019年9月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)

29巻8号(2019年8月発行)

特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール

29巻7号(2019年7月発行)

特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!

29巻6号(2019年6月発行)

特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から

29巻5号(2019年5月発行)

特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38

29巻4号(2019年4月発行)

特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く

29巻3号(2019年3月発行)

特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31

29巻2号(2019年2月発行)

特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!

29巻1号(2019年1月発行)

特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル

28巻12号(2018年12月発行)

特集 こんなときこそ漢方を!

28巻11号(2018年11月発行)

特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ

28巻10号(2018年10月発行)

特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき

28巻9号(2018年9月発行)

特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして

28巻8号(2018年8月発行)

特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard

28巻7号(2018年7月発行)

特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40

28巻6号(2018年6月発行)

特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力

28巻5号(2018年5月発行)

特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!

28巻4号(2018年4月発行)

特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?

28巻3号(2018年3月発行)

特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。

28巻2号(2018年2月発行)

特集 頭痛患者で頭が痛いんです!

28巻1号(2018年1月発行)

特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。

27巻12号(2017年12月発行)

特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After

27巻11号(2017年11月発行)

特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health

27巻10号(2017年10月発行)

特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付

27巻9号(2017年9月発行)

特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい

27巻8号(2017年8月発行)

特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!

27巻7号(2017年7月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編

27巻6号(2017年6月発行)

特集 「地域を診る医者」最強の養成法!

27巻5号(2017年5月発行)

特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!

27巻4号(2017年4月発行)

特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。

27巻3号(2017年3月発行)

特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠

27巻2号(2017年2月発行)

特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!

27巻1号(2017年1月発行)

特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」

26巻12号(2016年12月発行)

特集 これでパッチリ! 眼の健康問題

26巻11号(2016年11月発行)

特集 続・しびれるんです!

26巻10号(2016年10月発行)

特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人

26巻9号(2016年9月発行)

特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波

26巻8号(2016年8月発行)

特集 The 初診外来

26巻7号(2016年7月発行)

特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト

26巻6号(2016年6月発行)

特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”

26巻5号(2016年5月発行)

特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患

26巻4号(2016年4月発行)

特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療

26巻3号(2016年3月発行)

特集 こんな時は漢方でしょう!

26巻2号(2016年2月発行)

特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで

26巻1号(2016年1月発行)

特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム

25巻12号(2015年12月発行)

特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア

25巻11号(2015年11月発行)

特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学

25巻10号(2015年10月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2

25巻9号(2015年9月発行)

特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?

25巻8号(2015年8月発行)

特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら

25巻7号(2015年7月発行)

特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア

25巻6号(2015年6月発行)

特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時

25巻5号(2015年5月発行)

特集 咳を聴きとり,咳を止める

25巻4号(2015年4月発行)

特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療

25巻3号(2015年3月発行)

特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回

25巻2号(2015年2月発行)

特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス

25巻1号(2015年1月発行)

特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法