医療の質向上・患者安全の観点から、医師の長時間労働やバーンアウトが問題視されている。医療者が良質なパフォーマンスを発揮するため「医療者自身のウェルネス/ウェルビーイング」が注目されるようになった。まず、ウェルネスは「毎日をよりよく生きるための健康維持・増進に向けた生活態度全般」を指し、身体的・精神的な健康を中心として健康を包括的にとらえた概念である。一方、ウェルビーイングは、ウェルネスを包含するさらに大きな概念であり、周囲との良好な関係性や仕事に対する満足感、仕事以外の生活の充実など「社会的に良好な状態」を含んでいる。

医療現場では、2020年以降のコロナ禍で、逼迫する医療体制の中、仕事にストレスを感じる医療者が増加し、体調不良やバーンアウトによる休職・離職は増加した。医療現場における労務管理の脆弱性が浮き彫りとなり、組織として労働者である医療者のウェルネス/ウェルビーイングを重視した取り組みを行うことが、いま多くの医療機関で喫緊の課題となっている。

2024年4月からは働き方改革の一環として、医師の時間外労働の上限規制が適用開始となり、長年、長時間労働を是としていた医療界にもメスが入ることとなった。また、SDGsに掲げられたDiversity、Equity & Inclusion推進の中、病や障がいを持つ人も多様な働き方で組織に貢献できるような発想の転換が求められている。しかし、組織や個人に深く根付いた働き方に関する価値観や慣習は容易に変えられるものでもなく、混乱やコンフリクトが起きることは予想に難くない。

そこで本特集は、医療者自身が心身ともに健康で生き生きと働きながら、さまざまな取り組みを行うことで、患者や地域住民の健康、そして、組織の安定的な運営や活性化につながることを目指すものである。

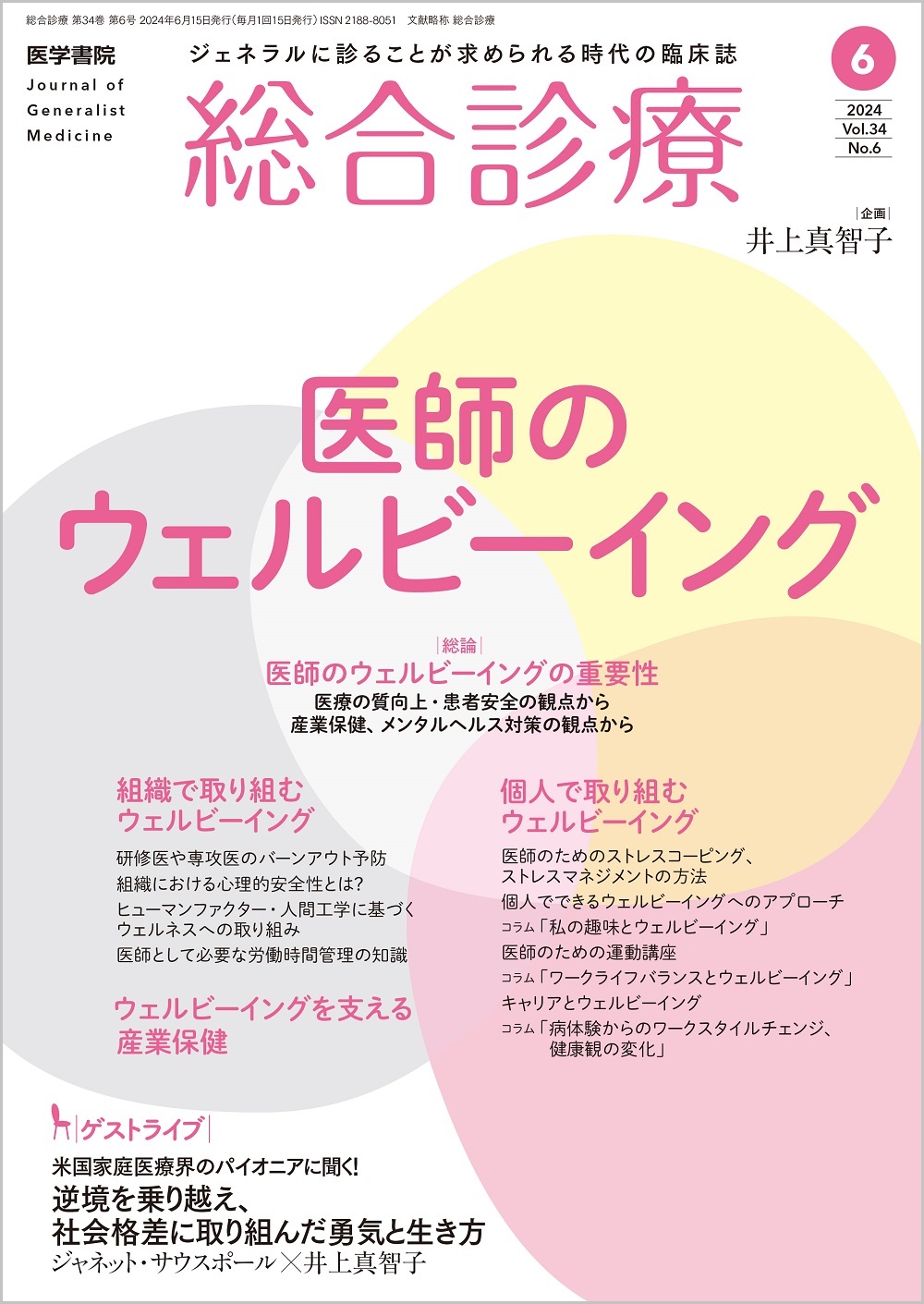

雑誌目次

総合診療34巻6号

2024年06月発行

雑誌目次

特集 医師のウェルビーイング

扉 フリーアクセス

著者: 井上真智子

ページ範囲:P.628 - P.629

今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題

ページ範囲:P.704 - P.704

本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。

【総論】

❶医師のウェルビーイングの重要性—医療の質向上・患者安全の観点から

著者: 荒神裕之

ページ範囲:P.630 - P.635

ウェルビーイングことはじめ

ウェルビーイングは、世界保健機関(World Health Organization:WHO)のヘルスプロモーション用語集の中で、「個人や社会が経験するポジティヴな状態」と定義されており、「日常生活のリソースであり、社会的、経済的、環境的要因に影響される」と示されている1)。

2015年に国連総会で採択された持続可能な開発目標(sastainable development goals:SDGs)に関するアジェンダの中で3)、「身体的、精神的、社会的ウェルビーイングが保証される世界」というビジョンが掲げられ、加えて、17の持続可能な開発目標のうち、「3.すべての人に健康と福祉を」と「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」の2つの項目の中でウェルビーイングが用いられたことから、近時、社会的関心が高まっている。

❷医師のウェルビーイングの重要性—産業保健、メンタルヘルス対策の観点から

著者: 安藤明美

ページ範囲:P.636 - P.642

産業保健の観点から ウェルビーイングを妨げる要因に産業衛生の考え方で対応する意義や背景

◦基本的な考え方

産業保健の考え方や活動は、労働安全衛生法に基づき、日本におけるすべての職場において求められるものです。しかし、「医師も労働者の1人である」という考え方にあまり馴染みがない医師、医療機関は少なくありません。さらに、医師という職業に求められる社会的役割からくる職務特性(表1)1)もあり、十分に法令尊守が行き届いているとは言いがたい状況です。ですが、医師も医師である前に「人」です。「人」として生まれてきたからには、自身のウェルビーイングを大切にしながら生きること、それが許される状況にあって初めて、人の痛みにも共感し続けることができるのではないでしょうか。

日本では、労働者のウェルビーイングを重視した「健康経営」が、個人の生産性向上や人材確保においてよい効果があること、それらが企業全体によい効果をもたらすことが知られるようになり、「働き方改革」や「健康経営」を推進する企業が増えています。本稿では詳細には触れませんが、企業における健康経営実現のために、労働者の健康管理や、長時間労働の是正など、産業保健が大きく寄与しています。その一方で、医療機関の場合は、経営の視座に立ったとしても営利のみを求めることは許されません。日本医師会による『医師の職業倫理指針』2)においても「医師は医療を受ける人々の人格を尊重し、優しい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める」とされています。ここで述べられている「優しい心で接する」という表現は、別の表現では「共感をもって接する」とも言えます。

【組織で取り組むウェルビーイング】

❶研修医や専攻医のバーンアウト予防

著者: 牧石徹也

ページ範囲:P.643 - P.648

医師として働き始めて以降、「心が折れそう」になった経験はありませんか? もしくは深夜の救急外来や多忙な初診外来で、普段なら口にしないきつい言葉を患者さんに投げつけてしまい、自己嫌悪したことはありませんか? もしくは「同期と比べて自分はダメだな」と下を向いてしまったことはありませんか?

私はあります。いくらでもあります。これらの“症状”は、最も頻用されるバーンアウト尺度であるMaslach Burnout Inventory (MBI)で評価される「バーンアウト」の主症状であり、それぞれ“情緒的消耗” “脱人格化” “個人的達成感の低下”に該当します。1つでも「ある」と思われた方は、要注意です。

❷組織における心理的安全性とは?

著者: 加藤容子

ページ範囲:P.649 - P.652

心理的安全性とは何か?

近年、組織のマネジメントにおいて「心理的安全性(psychological safety)」が話題になっている。この概念は、現在ハーバード・ビジネススクール教授であるEdmondsonが1999年に提唱したものである1)。彼女は複数の医療チームに対する6カ月のアンケート調査の結果、有能なチームであること(メンバー同士の尊敬、協力の度合い、パフォーマンスへの自信、満足度などが高いこと)と、ミスとの間には正の相関があるだろうという予想に反して、有能なチームであるほどミスの報告が多いことに気づいた。そしてこの現象を探究するなかで、「有能なチームのメンバーは、ミスについて率直に話す機会が多い」ことを明らかにした。

なぜミスについて率直に話すことが、チームの有能さにつながるのだろうか?

❸ヒューマンファクター・人間工学に基づくウェルネスへの取り組み—ロチェスター大学医療センターの実例より

著者: 貝塚幸子 , 竹内優貴

ページ範囲:P.653 - P.657

個人レベルのみならず組織のリーダーが率先して人間工学(HFE)を教える

米国では、医療従事者のバーンアウトが社会問題となっています。筆者はロチェスター大学医療センターの各部署の代表で構成される「ウェルネス委員会」に参加し、そのリーダーである精神科名誉教授Privitera先生から「医療現場におけるヒューマンファクター・人間工学(human factors / ergonomics:HFE)」を学びました。HFEでは有限な認知エネルギーを動力とする人間が働く組織において、いかに認知エネルギーの消耗を抑え、効果的に活用するかという視点に立って、医療従事者のウェルネスをとらえます。バーンアウトを未然に防ぐことができる、持続可能で健康的なシステム(職場)は、良質で安全な医療を安定供給するために不可欠です。またHFEに基づくことで、感情論になりやすい課題に対しても、システムをどう最適化するかという冷静な議論をしやすくなり、一方、個人レベルでは、自己主体感が高まりストレスに対処しやすくなります。

本稿ではHFEの概要と、主に組織レベルの介入方法について、最後に筆者が勤務するロチェスター大学医療センターと同大学家庭医療学講座での取り組みについて紹介します。

❹医師として必要な労働時間管理の知識

著者: 柴田綾子

ページ範囲:P.658 - P.661

2024年4月から労働基準法の改定が医師にも適用となり、時間外労働の上限が設定されました。労働管理の知識は、自分自身や同僚および後輩を守るために非常に重要です。

【個人で取り組むウェルビーイング】

❶医師のためのストレスコーピング、ストレスマネジメントの方法

著者: 浅井宏友

ページ範囲:P.662 - P.666

医師は、高レベルのストレスに直面することが多々あり、ストレスコーピング、ストレスマネジメントは、身体的・精神的な健康を維持するために非常に重要である。まずは、以下の13の戦略に取り組むことが、ウェルビーイングを保つために効果的である。

❷個人でできるウェルビーイングへのアプローチ—今日から始める小さな目標の設定

著者: 平野早秀子

ページ範囲:P.667 - P.671

医師が心身ともに健康でいることは、患者さんのためにも仲間のためにも重要です。元気にやりがいを感じながら楽しく働くための努力をすることに、罪悪感を感じる必要は全くありません。ただ、実際にこれを実現する方法は単純ではなく、決まった処方箋はありません。

私が働く米国でも、医師のバーンアウトの問題は深刻で、家庭医の6割以上がバーンアウトを訴えています。そこで米国家庭医学学会では、医師のウェルビーイングをリードしていく医師育成のためのフェローシップを2021年から始めました。毎年100人の家庭医を全国から募って教育し、10年間で1,000人のリーダー育成を行っています1)。このプログラムでは、医師自身のウェルビーイングと、自分を取り巻く環境の質の向上を図る方法を指導します。個人健康増進計画(Personal Health Improvement Plan:PHIP)では、根拠に基づくウェルビーイングを増進すること、自分に特有な要素や、長期的な人生の目的など、すべてを考え合わせて、小さな目標を決め、質向上のツールを使って実行に移していきます2)(図1)。

❸コラム「私の趣味とウェルビーイング」—①ランニング

著者: 成島道樹

ページ範囲:P.673 - P.673

◦走るようになったきっかけとハマった理由

40代前半の時に、「今はいいけど、このままでは5年後10年後に体力が衰えて診療に支障をきたしそう…」と感じたことから、何らかの運動をしたいなと思っていました。ただ、もともと運動は苦手で、周りに迷惑がかからず1人で手軽にできるものがいいなという程度でランニングを始めました。

実際に走ってみると、期待していなかった効果が得られました。

❸コラム「私の趣味とウェルビーイング」—②筋トレ

著者: 横川直人

ページ範囲:P.674 - P.675

皆さんは筋力トレーニング、いわゆる“筋トレ”を行っていますか?

昨今、テレビやSNSをはじめとする多くの場で、芸能人やインフルエンサーから発信される筋トレについての情報を目にすることが増えてきていると感じます。文献によれば、ここ20年で週1回以上筋トレを行う人の数はおよそ2倍程度増加している1)とされます。しかし、わが国のフィットネス人口(フィットネスクラブの会員数÷総人口)は、わずか3%程度に留まっていることをご存じでしょうか。米国はおよそ18%であり、大きな差があることは明白です。2020年に始まった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で、ジムに通う人口は減少し、その後多少の増加はありますが、わが国では未だフィットネスの浸透率が低いままです。では、どうしてフィットネス人口が増えないのでしょうか? おそらく“トレーニング=ダイエット”のイメージが強いからではないでしょうか?

❸コラム「私の趣味とウェルビーイング」—③音楽

著者: 兒玉末

ページ範囲:P.676 - P.676

私は家庭医になるための研修を受け、ある程度の経験を積んだ後、公立病院に勤務して在宅医療の部門を立ち上げた。当時、多い時で100人近い患者の在宅医療を担当して、1人で24時間対応を行い、急性期・亜急性期の病棟患者も受け持ち、外来と救急、地域連携部門の役割も担っていた。病棟や在宅では、治癒や回復が困難な患者、重い障害を抱えて生きる患者や、経済的・社会的困窮者なども多く担当した。「何でも診る」スタンスの自分のところには、そういった多疾患・複雑困難なケースが押し寄せてきた。

なかには、医療の力ではどうすることもできない精神的・霊的苦痛に苦しむ、まだ年齢の若い終末期のがん患者もいた。患者の激しい感情を受け止めながら、何もすることができず、無力感に苛まれた。

❹医師のための運動講座

著者: 伊東知子

ページ範囲:P.677 - P.681

Exercise is Medicine

私は、2020年に英国のUniversity College LondonのSports Medicine, Exercise and Healthという修士課程を修了しました。「スポーツ医学」というとアスリートのケガを扱う分野だと思われがちですが、英国では、一般の人のphysical activityの促進もこの分野の重要な要素としてとらえています。データに基づいた修士課程での学びから、日本においても“Exercise is Medicine”という考えの普及が、国民を健康にする大きなカギだと考えています。

本稿では、時間のとれない医師でも実現可能な運動について紹介します。私たち医師も不健康な生活を続けると、心身共に不調が生じます。しかし、忙しい日々に追われ、この事実を忘れていないでしょうか? 本稿の内容をもとに、医師の皆さんが運動の良さを実感し、さらに患者ケアにも役立てていただければ本望です。

❺コラム「ワークライフバランスとウェルビーイング」—①「子育てゾンビ期」の乗り越え方

著者: 大石愛

ページ範囲:P.682 - P.682

“It takes a village.”この一文を見てピンときた人はいるだろうか? “It takes a village to raise a child.” 「1人の子どもを育てるのには村中の人が必要だ」という英語のことわざの一部である。私には3歳女児と5歳男児の子どもがいるが、子ども1人に村が必要なら、私1人(夫婦2人)で子ども2人を育てるなんて無理ゲー…(難易度が高すぎてクリアできないゲーム)と思うことが多々ある。

特に2年前の私は、自由すぎる子どもたちを前に、ゾンビのような顔になることもしょっちゅうだった(通称「ゾンビ期」)。地域やオンラインサロンの仲間、カウンセラー、ライフコーチ、先輩、市役所の人、近所の助産師さんなどなど、私にとっての“村人”たちに相談し、試行錯誤を繰り返し、ゾンビ顔になることはだいぶ減った。取り組んだことは数々あるが、総じて言えば「幸せに感じることを増やし、ストレスに感じることを減らす」ということだと思う。

❺コラム「ワークライフバランスとウェルビーイング」—②ズレて生きる自分を受け入れる

著者: 神廣憲記

ページ範囲:P.683 - P.683

今から9年ほど前、私は疲れきっていた。シングルファーザーとして100%の家事育児を担いながら、臨床現場でフルタイム勤務する生活はもう限界だった。8時30分に保育園に連れて行き、18時に迎えに行く。プロとして仕事ができるのはその間の時間だけだ。しかし、いくら頑張っても私は一人前ではないような気持ちだった。当直ができないので同僚に申し訳なかった。重要な会議や教育セッションは保育園の開いていない早朝か夜に設定されていて、私のような存在は参加者として想定されていなかった。Facebookを覗くと土日に学会へ行った人々のキラキラした投稿が目に留まり、劣等感と疎外感を覚えた。ある日、寝かしつけに2時間かかってようやく寝息を立て始めた子の顔を見つめていると、さらに絶望する事実に気がついた。子の年齢を考えれば、このような「逃げられない」生活はさらに10年は続く。その発見は既にさまざまなことを諦めていた当時30歳の私のみぞおちを抉るように重くのしかかってきた。と同時に、私が思い描いていたキャリアがいかに「男性的」(家庭内ケアの役割を担うことを想定していない)だったかに気づかされた1)。

状況を好転させようとして、ウェルビーイングのために推奨されていることはほぼすべて試した。友人と話す、ジムに通う、マインドフルネスを実践する…。しかし、私にとって最も必要だったのは「やめる」2)ことだった。マッチョな職場や土日の仕事をやめた。学会参加やキャリア早期の留学を諦めた。Facebookを見るのをやめた。他人のサクセスストーリーを追いかけて生きるのをやめた。

❺コラム「ワークライフバランスとウェルビーイング」—③介護を通して再認識した私と家族のウェルビーイング

著者: 武田裕子

ページ範囲:P.684 - P.685

コロナ禍の続く2020年12月、自宅で母を天に送りました。母はその年の2月に転倒骨折して手術をし、術後の経過は順調であったものの、転院先のリハビリテーション病院で、職員と歩行していた際に転倒し、再度大腿骨を骨折しました。3カ月後の退院時には、坐位保持もできず、口に運ばれるペースト食をわずかに口にする程度で、要介護5の状態でした1)。しかしその後、訪問看護、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問リハビリテーション、栄養指導、訪問歯科診療による口腔ケア、訪問介護員(ヘルパー)の皆さんの丁寧なケアのおかげで、少しずつ元気を取り戻しました。9月にはNHK Eテレの医療番組「チョイス@病気になったとき」の取材で、言語聴覚士によるリハビリテーションの一環で讃美歌を歌っているところを披露するまでに回復しました。しかし、放映直後の11月末に虚血性腸炎でイレウスを発症し、胆汁性嘔吐が生じました。そして吐物誤嚥による肺炎のため、1週間で天に召されました。

私の介護経験は、❶宮崎に住む母の遠距離見守り1年、❷介護予防中心の東京での同居生活3年半、❸要介護5状態でのサポート5カ月、❹人生最終段階のケア1週間、でした。それをフルタイムで働き、海外出張も行いながら継続できたのは、ひとえに助けてくださる方々が周りにいたこと、「社会関係資本(social capital)」の活用とアウトソーシングによります。

❻キャリアとウェルビーイング—自分らしいキャリアのための考え方

著者: 浅川麻里

ページ範囲:P.686 - P.689

現在コーチングを通じて多くの若手〜中堅医師のキャリアや人生全体についての悩みを聞いていると、「限界まで長時間働くべきであり、余力を残してはいけない」「健康的な生活をするのは(周りの同僚に対して)申し訳ない」「人生はつらく苦しい修行であり、楽しんではいけない」といった、不健康と言わざるをえないキャリア観をもっている医師が多いことに気づかされる。とはいえ筆者自身も、以前はかなり歪んだキャリア観をもっており、何度かバーンアウト寸前に陥ったことがある。

医療者の過重労働が問題視され、ワークライフ・バランスやワークライフ・インテグレーションなど、ウェルビーイングの概念が提唱されて久しい。さまざまな組織的・個人的な取り組みがなされているが、現実的には未だワークとライフは対立構造であり、医療者のバーンアウトや健康問題は喫緊の課題である。医師のキャリア支援者として、医療者一人ひとりのキャリアに対する価値観が変わらなければ、組織に深く根づいている慣習を変えるのは難しいと感じている。

❼コラム「病体験からのワークスタイルチェンジ、健康観の変化」—①病と仕事と家族と私

著者: 水谷民奈

ページ範囲:P.690 - P.692

私は現在、地方都市の診療所所長として勤務しています。2022年11月に右乳がん手術(右乳房全摘+腋窩リンパ節郭清)を受け、現在(執筆時)は抗がん薬内服治療を受けています。

それまで、私自身は生来健康でした。一方で、夫は医師になってから3回も入院歴があります。私は夫を支えるケアラーとして、仕事はほどほどで家事育児に忙しい毎日を送っていました。

❼コラム「病体験からのワークスタイルチェンジ、健康観の変化」—②我病む、故に我あり、時々我なし 病気になるとはどのようなことか?

著者: 小田倉弘典

ページ範囲:P.693 - P.695

私は、2014年8月に右椎骨動脈解離+小脳虫部梗塞、2016年3月に胸腺がん(ステージⅡ)とそれに続く数カ月間のうつ状態を受症し、入院生活を送りました。その後、再発なく今に至っていますが、その前後で病に対する見方および医療者としてのふるまい方に大きな変化が生じました。

本稿では「医療者としてのワークスタイル」という観点からそれらをまとめたいと思います。

【ウェルビーイングを支える産業保健】

❶—不調かなと思ったらどうする?—労働者として知っておきたい産業保健の知識

著者: 浜口伝博

ページ範囲:P.696 - P.699

医療現場に産業医学を当てはめてみる

労働者の安全と健康を守るための法的規制として、労働安全衛生法(以下、安衛法)があります。安衛法第1条には、「この法律は、…総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする(下線筆者)」とあり、“労働者の安全と健康の確保”と“快適な職場環境の形成”を目指していることが明記されています。同法第3条には、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない(下線筆者)」があり、労働災害の防止のためには“快適な職場環境”と“労働条件の改善”が必要であり、かつ事業者こそが労働者の安全と健康を守る責任主体であると規定されています。

医療を提供している医療機関においても、一般の事業会社と同様にこの労働法令が適応されますので、職種は違えど、法が要求するレベルの安全と健康が確保されていなければなりません。本稿では、医療現場に労働衛生の知見を入れて、「労働衛生の5管理」の観点から、職場の産業保健機能を監査してみることにしましょう。

❷産業医の役割—管理者として知っておきたいこと

著者: 小川真規

ページ範囲:P.700 - P.703

医療従事者は、さまざまな健康を脅かす要因に囲まれて働いている。どんな仕事でも有害要因がゼロという業種はないが、医療現場の有害要因は多いと言えるだろう。たとえば、針刺し、感染症といった生物学的因子、抗がん薬や有機溶剤といった化学的因子、重量物や放射線といった物理的因子、その他に患者を含む人間関係や交代勤務、長時間労働などの問題が挙げられる。また、有害要因以外にも、医療現場は、他の業種同様、高年齢者の活用などの課題も存在する。

健康を維持し働いていくには、これらの要因、課題をコントロールしていく必要があり、個人の工夫や努力は必要である。しかし、これら有害要因のなかには、個人のみでの対応では限度があるものもあり、そういった場合、組織での対応が必要となる。つまり、管理者が、個人任せのみにせず、組織としてスタッフの安全と健康を守るという認識が重要となってくる。

Editorial

仕事好きの管理職医師に捧ぐ フリーアクセス

著者: 井上真智子

ページ範囲:P.625 - P.625

あなたは管理職ですか? 仕事は好きですか? あなたの部下は健康で幸せですか…?

臨床中心だった生活から、教育・研究、管理業務、その他名前の付かない諸々の仕事が増えてきて長らく経つが、時々ハタと悩むことがある。私は「仕事好きの管理職」であるが、どうやらちょっと迷惑な時があるようだ。さすがに深夜や休日に頻繁にメールを送ることは控えているが、時に新しいプロジェクトや企画を、「これ面白そうだからやってみない?」と声をかけても、若干引いた目で、そーっと断られることがある。「No」と言うのは大事なことだが、「学ぶチャンスなのにもったいないな」とギャップを感じてしまう。

ゲストライブ〜Improvisation〜・26

—米国家庭医療界のパイオニアに聞く!—逆境を乗り越え、社会格差に取り組んだ勇気と生き方

著者: ジャネット・サウスポール , 井上真智子

ページ範囲:P.615 - P.624

ジャネット・サウスポール先生は、エスニックマイノリティ(アフリカ系米国人)かつ女性として、初めて家庭医療学主任教授になられたパイオニア的存在である。2001年から20年にわたりピッツバーグ大学で主任教授として、診療、学生・レジデント教育、研究、研修プログラム運営に取り組まれ、AAFP(American Academy of Family Physicians)やSTFM(Society of Teachers of Family Medicine)など多くの学会でもリーダーシップをとられてきた。現在は、アフリカ系米国人のための医学校として創設されたメハリー医科大学で副学長・学長補佐を務め、各地で精力的に講演活動をされている。本インタビューではサウスポール先生のキャリアや生き方についてお話をお伺いし、読者が医師・医療者として勇気をもって歩むためのメッセージをいただく機会としたい。(井上真智子)

【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・50

“熱病”に“熱病”“Every patient is your best teacher.”

著者: 矢野晴美

ページ範囲:P.710 - P.711

本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。

What's your diagnosis?[258]

トーマスはオオカミ少年

著者: 前川かく , 明保洋之 , 佐田竜一

ページ範囲:P.712 - P.716

病歴

患者:75歳、男性 主訴:右季肋部痛

現病歴:2週間持続する、右背部から右季肋部にかけての疼痛を主訴に総合内科外来を受診した。誘因不明の急性発症で、ピリピリした放散しない痛みがNRS(numerical rating scale)7前後で持続していた。出現してから1週間ほどで、痛みは右背部から右季肋部に移動した。姿勢による影響はなかった。深呼吸もできるが、呼気時に軽度増悪した。咳や痰はあるが、以前から存在していた症状であり、頻度や量は変わらなかった。

既往歴:高血圧、慢性腎臓病、珪肺。

SLE(全身性エリテマトーデス);受診の7年前に、抗核抗体と抗ds-DNA抗体陽性、低補体、血小板減少を伴う胸膜炎を発症してSLEと診断された(SLE disease activity index:SLEDAI 19点)。下記の治療によって、抗ds-DNA抗体・低補体・血小板減少は消失して、来院時 SLEDAI 2点であった。

治療歴:SLEの診断後、プレドニゾロン(PSL)1 mg/kg+シクロホスファミド静脈注射500 mg 4回で治療された。6年前アザチオプリン50 mgへ変更、さらに、タクロリムス3 mgが追加された。PSLは漸減中であった。なお、ヒドロキシクロロキンを投与されたこともあったが、発熱がみられたため中止されていた。

内服歴:PSL 5.5 mg/日、アザチオプリン100 mg/日、タクロリムス2.5 mg/日、ST合剤0.5錠/日、デキストロメトルファン90 mg/日、アムロジピン5 mg/日

生活歴:喫煙は20本/日×50年、飲酒はビール大瓶1瓶/日×41年、それぞれ64歳まで。職業は60歳まで水道業。要支援2で車椅子、家では杖歩行。トイレと風呂は自立。むせなし。更衣自立

家族歴:特になし

ROS陰性:発熱、食欲低下、体重減少、浮腫、胸痛、呼吸困難、腹痛、悪心、下痢、便秘、関節痛、皮疹、抑うつ

オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・89

その検査値、信じて大丈夫?

著者: 村井志帆 , 平良翔吾 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴 , 佐藤直行

ページ範囲:P.717 - P.721

CASE

患者:80歳、女性。

主訴:なし(貧血)。

現病歴:約30年前に貧血による入院歴があったが、詳細は不明。約10年前にはビタミンB12欠乏性貧血で入院し、ビタミンB12の補充で貧血は改善した。その後2年間はビタミンB12 1,000μg筋注を月1回の頻度で継続していたが、この数年間の近医でのビタミンB12補充歴は不明である。受診1年前から貧血を認め、緩徐に進行してきたため、近医より精査目的に当内科外来を紹介受診。両下腿の浮腫を認めていたが、以前から慢性的にあるもので、特に増悪はない。舌の痛みやふらつきなどを含め、自覚症状はなかった。

ROS:ふらつき(-)、めまい(-)、食思不振(-)、偏食(-)、便秘(-)、下痢(-)、血便(-)、黒色便(-)、両側下腿浮腫(+)。

既往歴:ビタミンB12欠乏性貧血、萎縮性胃炎、蜂窩織炎に伴う二次性膜性腎症(受診4年前に診断、半年前から通院自己中断)、うっ滞性皮膚炎、下肢蜂窩織炎、高血圧、両変形性膝関節症。

嗜好歴:喫煙歴や飲酒習慣はない。

内服歴:アムロジピン5 mg 1日1回 朝食後、芍薬甘草湯2.5 g 1日1回 就寝前。

生活歴:自宅で夫と次男と3人暮らし。移動は杖歩行で、難聴はあるが意思の疎通は問題なくとれる。

来院時身体所見:意識清明。身長148.4 cm、体重75.7 kg。BMI 34.4 kg/m2。

眼瞼結膜蒼白なし。舌の発赤や舌乳頭の萎縮なし。頸部リンパ節の腫脹なし。甲状腺の腫大なし。心雑音なし、肺音清。腹部は平坦 軟で、圧痛はない。両側下腿に浮腫を認める。歩行時に明らかな体幹失調は認めなかったが、Romberg徴候は未確認である。四肢の知覚異常や振動覚の消失は認めない。

バイタルサイン:体温36.3℃、脈拍数98 bpm/分・整、血圧123/65 mmHg。

血液検査所見:

全血球計算所見:WBC 5,900/μL(Seg 66%:好中球の過分葉を認める、Lym 19%、Mono 7.0%、Eos 2.0%、Baso 1.0%)、RBC 196×104/μL、Hb 9.1 g/dL、Ht 25.8%、MCV 131.6 fL、MCH 46.4 pg、MCHC 35.3 g/dL、Plt 21.2×104/μL、Ret 2.80%。

凝固検査所見:PT 97.1%、PT-INR 1.0、APTT 33.5秒。

血液生化学所見:TP 6.9 g/dL、Alb 4.0 g/dL、AST 36 U/L、ALT 29 U/L、LDH 591 U/L、γ-GTP 19 U/L、ALP 69 U/L、T-Bil 0.8 mg/dL、D-Bil 0.3 mg/dL、BUN 20 mg/dL、Cr 0.81 mg/dL、Na 143 mEq/L、K 4.3 mEq/L、Cl 107 mEq/L、Ca 9.0 mg/dL、IP 3.4 mg/dL、Glu 112 mg/dL、Fe 118 μg/dL(基準値40〜188)、TIBC 301μg/dL(基準値246〜410)、UIBC 183μg/dL(基準値180〜270)、TSAT 39%、Ferritin 68.7 ng/mL、TSH 3.20μU/mL(基準値0.61〜4.23)、FT3 2.56 pg/mL(基準値1.88〜3.18)、FT4 0.99 ng/dL(基準値0.70〜1.48)。

免疫血清学所見:CRP 0.85 mg/dL。

尿検査所見:pH5.5、比重1.018、尿蛋白(+/-)、糖(-)、ウロビリノーゲン(+)、ケトン体(-)、潜血反応(+/-)、亜硝酸塩(+)、白血球(3+)、混濁(1+)、赤血球1未満/HPF、白血球5〜9/HPF、細菌(3+)。

臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・16

「褒めてやらねば、人は動かじ」ってほんとなの、五十六さん!?

著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之

ページ範囲:P.722 - P.726

今月のお悩み

最近、指導医向けの講習会で、「まず、褒めて」という話を聞きました。でも、研修医の時なんて怒られてナンボじゃないですか? 自分の研修医時代は、厳しく指摘されたり、時にどやされたりしながら成長を実感してきました。今にしてみればやり過ぎだったかもしれませんが、それでも『褒める』というのはなんだかモヤモヤします。3人の先生は穏健派ですか? それとも武闘派ですか?

[ペンネーム:みちゃこ]

臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・15

—問題解決1—日々の問題を解決していく方法は?

著者: 中島啓

ページ範囲:P.727 - P.730

時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず。事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。

ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・15

—ご遺体の検査❻—CT検査〈その2〉

著者: 森田沙斗武

ページ範囲:P.732 - P.735

Case

患者:54歳、男性

既往歴:2型糖尿病、うつ病

病歴:妻、娘2人の4人暮らし。3年ほど前から2型糖尿病を指摘され、他院でインスリンを含めた治療を受けていた。しかし、好きな食事も食べられず、インスリン注射も苦痛で抑うつ症状が悪化したため自己中断していたという。

労作時の胸部不快感を主訴に当院循環器内科を受診した際、HbA1c 11.5%と血糖コントロール不良を指摘され、早急な血糖コントロールおよび循環器疾患の精査目的にて入院となった。患者はインスリン注射が再開となったことで非常に落ち込んでいる様子であった。

某日21時に消灯したのが最終生存確認。本来、2〜3時間ごとに看護師の巡回が行われることになっていたが、夜勤看護師は急変患者の対応に追われ、0時頃に行う予定であった巡回ができなかった。3時頃、巡回時に背を向けて寝ている患者を確認するも、声掛けや触診は行わず。7時頃、血糖測定のために訪室したところ、前回巡回時と変わらない姿勢で死亡しているのを発見。

7時10分心肺蘇生(CPR)の緊急コール。救急救命処置を試みるが、すでに死後硬直や死斑を認めたため蘇生は困難と判断。7時35分に蘇生処置を終了。8時15分、駆けつけた家族を待って死亡宣告とした。患者のベッドサイドには、他院で処方された向精神薬の空PTPシートを多量に認めた。

主治医は、病院責任者から病死なのか事件なのか問われたが判断がつかないため、CT検査をすることにした。その結果、明らかに死因となる所見はなく、やはり判断がつかなかった。病院責任者が異状死の届け出を行い、警察官に事情を説明し、ご遺体は警察に引き取られていった。

#総合診療

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.672 - P.672

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.692 - P.692

#今月の特集関連本 フリーアクセス

ページ範囲:P.703 - P.703

#医学書院の新刊 フリーアクセス

ページ範囲:P.706 - P.708

#書評:—臨床・研究で活用できる!—QOL 評価マニュアル フリーアクセス

著者: 齋藤信也

ページ範囲:P.709 - P.709

医療関係者でQOLという言葉を知らない人は皆無ではないかと思う。私は外科医であるが、外科ではこれまで根治性を重視し、QOLを軽視しがちであった歴史がある。そこに乳房温存や、機能温存手術が導入されるなかで、それがもたらすQOLの改善を測ってみたいという素朴な気持ちが生じてくる。ところがいざQOLの測定となると、使用可能な日本語版尺度がなかったり、あったとしても、不自然な日本語で、それをわかりやすく変更しようとすると「そんなことをしてはいけない!」と言われたり、さらには「勝手に使うと著作権者から訴えられるよ」などと脅かされると、少し気が萎えてくる。加えて、信頼性とか妥当性とか、測定特性とか計量心理学の用語が頻出すると「うーん」となってしまいがちである。

そこに現れた待望の一冊が本書『臨床・研究で活用できる! QOL評価マニュアル』である。編者の能登真一先生は、理論と実践の両面にわたり、斯界をけん引してきたリーダーでもあるが、同書を「臨床・研究で『活用』できる『マニュアル』」と明確に性格づけている。背景となる理論は過不足なくコンパクトにまとめられている上に、「尺度別」に具体的な記載がなされている点がユニークである。「マニュアル」としてその尺度の特徴・開発経緯・日本語版の開発・版権の使用に当たっての注意点・質問票そのもの・スコアの算出方法と解釈・測定特性・エビデンスが、一覧できる利便性の大きさは類書にはないものである。しかもわが国でその尺度を開発(翻訳)した当事者がその項目を執筆しているということで、版権のことも具体的でわかりやすく記載されている。これ一冊あれば、QOL測定のハードルはとても低くなる。

--------------------

目次 フリーアクセス

ページ範囲:P.626 - P.627

『総合診療』編集方針 フリーアクセス

ページ範囲:P.736 - P.736

1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。

2018年1月 『総合診療』編集委員会

読者アンケート

ページ範囲:P.737 - P.737

『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.738 - P.739

お得な年間購読のご案内 フリーアクセス

ページ範囲:P.739 - P.740

次号予告 フリーアクセス

ページ範囲:P.741 - P.742

基本情報

バックナンバー

34巻12号(2024年12月発行)

特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで

34巻11号(2024年11月発行)

特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦

34巻10号(2024年10月発行)

特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト

34巻9号(2024年9月発行)

特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方

34巻8号(2024年8月発行)

特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い

34巻7号(2024年7月発行)

特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?

34巻6号(2024年6月発行)

特集 医師のウェルビーイング

34巻5号(2024年5月発行)

特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選

34巻4号(2024年4月発行)

特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!

34巻3号(2024年3月発行)

特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール

34巻2号(2024年2月発行)

特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ

34巻1号(2024年1月発行)

特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス

33巻12号(2023年12月発行)

特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.

33巻11号(2023年11月発行)

特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3

33巻10号(2023年10月発行)

特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう

33巻9号(2023年9月発行)

特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門

33巻8号(2023年8月発行)

特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」

33巻7号(2023年7月発行)

特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める

33巻6号(2023年6月発行)

特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)

33巻5号(2023年5月発行)

特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例

33巻4号(2023年4月発行)

特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!

33巻3号(2023年3月発行)

特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで

33巻2号(2023年2月発行)

特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!

33巻1号(2023年1月発行)

特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え

32巻12号(2022年12月発行)

特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!

32巻11号(2022年11月発行)

特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで

32巻10号(2022年10月発行)

特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?

32巻9号(2022年9月発行)

特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!

32巻8号(2022年8月発行)

特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!

32巻7号(2022年7月発行)

特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座

32巻6号(2022年6月発行)

特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3

32巻5号(2022年5月発行)

特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況

32巻4号(2022年4月発行)

特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患

32巻3号(2022年3月発行)

特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?

32巻2号(2022年2月発行)

特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート

32巻1号(2022年1月発行)

特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学

31巻12号(2021年12月発行)

特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!

31巻11号(2021年11月発行)

特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!

31巻10号(2021年10月発行)

特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!

31巻9号(2021年9月発行)

特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?

31巻8号(2021年8月発行)

特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。

31巻7号(2021年7月発行)

特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー

31巻6号(2021年6月発行)

特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見

31巻5号(2021年5月発行)

特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで

31巻4号(2021年4月発行)

特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!

31巻3号(2021年3月発行)

特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。

31巻2号(2021年2月発行)

特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで

31巻1号(2021年1月発行)

特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来

30巻12号(2020年12月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2

30巻11号(2020年11月発行)

特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考

30巻10号(2020年10月発行)

特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ

30巻9号(2020年9月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】

30巻8号(2020年8月発行)

特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集

30巻7号(2020年7月発行)

特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック

30巻6号(2020年6月発行)

特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!

30巻5号(2020年5月発行)

特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文

30巻4号(2020年4月発行)

特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!

30巻3号(2020年3月発行)

特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール

30巻2号(2020年2月発行)

特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】

30巻1号(2020年1月発行)

特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか

29巻12号(2019年12月発行)

特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療

29巻11号(2019年11月発行)

特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見

29巻10号(2019年10月発行)

特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル

29巻9号(2019年9月発行)

特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)

29巻8号(2019年8月発行)

特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール

29巻7号(2019年7月発行)

特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!

29巻6号(2019年6月発行)

特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から

29巻5号(2019年5月発行)

特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38

29巻4号(2019年4月発行)

特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く

29巻3号(2019年3月発行)

特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31

29巻2号(2019年2月発行)

特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!

29巻1号(2019年1月発行)

特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル

28巻12号(2018年12月発行)

特集 こんなときこそ漢方を!

28巻11号(2018年11月発行)

特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ

28巻10号(2018年10月発行)

特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき

28巻9号(2018年9月発行)

特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして

28巻8号(2018年8月発行)

特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard

28巻7号(2018年7月発行)

特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40

28巻6号(2018年6月発行)

特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力

28巻5号(2018年5月発行)

特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!

28巻4号(2018年4月発行)

特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?

28巻3号(2018年3月発行)

特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。

28巻2号(2018年2月発行)

特集 頭痛患者で頭が痛いんです!

28巻1号(2018年1月発行)

特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。

27巻12号(2017年12月発行)

特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After

27巻11号(2017年11月発行)

特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health

27巻10号(2017年10月発行)

特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付

27巻9号(2017年9月発行)

特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい

27巻8号(2017年8月発行)

特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!

27巻7号(2017年7月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編

27巻6号(2017年6月発行)

特集 「地域を診る医者」最強の養成法!

27巻5号(2017年5月発行)

特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!

27巻4号(2017年4月発行)

特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。

27巻3号(2017年3月発行)

特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠

27巻2号(2017年2月発行)

特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!

27巻1号(2017年1月発行)

特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」

26巻12号(2016年12月発行)

特集 これでパッチリ! 眼の健康問題

26巻11号(2016年11月発行)

特集 続・しびれるんです!

26巻10号(2016年10月発行)

特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人

26巻9号(2016年9月発行)

特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波

26巻8号(2016年8月発行)

特集 The 初診外来

26巻7号(2016年7月発行)

特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト

26巻6号(2016年6月発行)

特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”

26巻5号(2016年5月発行)

特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患

26巻4号(2016年4月発行)

特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療

26巻3号(2016年3月発行)

特集 こんな時は漢方でしょう!

26巻2号(2016年2月発行)

特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで

26巻1号(2016年1月発行)

特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム

25巻12号(2015年12月発行)

特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア

25巻11号(2015年11月発行)

特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学

25巻10号(2015年10月発行)

特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2

25巻9号(2015年9月発行)

特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?

25巻8号(2015年8月発行)

特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら

25巻7号(2015年7月発行)

特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア

25巻6号(2015年6月発行)

特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時

25巻5号(2015年5月発行)

特集 咳を聴きとり,咳を止める

25巻4号(2015年4月発行)

特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療

25巻3号(2015年3月発行)

特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回

25巻2号(2015年2月発行)

特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス

25巻1号(2015年1月発行)

特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法